Социология как системообразующая наука о развитии человеческих отношений

Автор: Потемкин В.К.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология управления

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается применимость различных направлений социологии в современной интерпретации развития человеческих отношений: определяется предметно-деятельная характеристика социологии в решении общественно значимых задач, решаемых коллективами предприятий и организаций. Теоретически и эмпирически доказывается, что социология в период общественных трансформаций выступает как системообразующая наука о развитии человека и человеческих отношений.

Человек, личность, человеческие отношения, общественное развитие, поведение, социальная среда, деятельность, социальные явления, социальные действия, коммуникации, взаимодействие, сознание, ценности, мотивы, социальное здоровье, инновации, социальные технологии, искусственный интеллект, социальная напряженность, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/142243195

IDR: 142243195 | УДК: 316 | DOI: 10.24412/1994-3776-2024-3-54-70

Текст научной статьи Социология как системообразующая наука о развитии человеческих отношений

Современный этап общественного развития обусловливает необходимость более детального рассмотрения социологии как науки, в которой предполагается описание всего многомерного поля, скрещивающихся модификаций политических, экономических, производственных и социальных процессов. В этой многомерности соприкасаются практически все направления социологической интерпретации происходящих в обществе преобразований.

Г. Зиммель, исследуя процессы общественного развития, отмечал особенность человеческого разума, обладающего способностью возводить устойчивые здания на зыбком, слабо оформленном в понятиях фундаменте и то, что психология не перестает быть точной наукой [44, с. 24-25].

Во многом данный вывод объясняется тем, что психологическое направление в социологии исследует различные методы взаимодействия, инстинкты и аффекты в человеческой деятельности, формируется «поведение взаимодействующих лиц» и, как

следствие, суть социологической науки интерпретируется как синтез всех социальных дисциплин.

В предметной среде социологии всегда прямо или косвенно фиксируется человек, различные формы его деятельности, поведения, социальные действия, социальное и профессиональное взаимодействие с другими людьми при решении общественно значимых задач. При этом учитываются потребности человека как своеобразного начала человеческой деятельности, оцениваются, описываются способности, которые обеспечивают ожидаемый результат и умение превращать эти способности в реальные поступки и действия. И действительно, роль человека в развитии системы общественных отношений определяется исходя из его предметной деятельности: «homo politicus» - политический человек, готовый активно участвовать в политической жизни; «homo economicus» - представляющий свои интересы в экономической деятельности для достижения поставленных целей; «homo sociologicus» - человек социологический, стремящийся к поиску рационального в системе общественных отношений; «homo reciprocans» - человек кооперативный, стремящийся к взаимодействию с различными представителями производственно-экономической деятельности; «homo deviato» - человек, признаками которого является отклоняющееся от признанных в обществе законов и норм поведение. В меньшей степени в развитии общественных отношений принадлежит психологическим аспектам человеческой деятельности. Психологические свойства этой деятельности, по утверждению Л. Уорда, побуждают инвалидов к различного рода поступкам, раскрывают мотивы их поведения в различных ситуациях общественного развития [35, с.119]. В социологическом исследовании психологическое направление позволяет представить себе общество во всей его целостности и динамике развития [6, с.17]. Можно здесь обратить внимание на позицию Элльвуда, который писал, что «общество мы можем определить, как группу индивидов совместно действующих, совместно живущих на основе психологического взаимодействия» [41, c.61]. Однако человеческая деятельность в различных сферах общественных трансформаций активно изменяет сущность и характера труда человека, определяя его предметность, конструирует такие качества личности, как самосознание, саморазвитие, самоорганизация, представляющих внутренний мир человека. По сути, социальные изменения в личности индивида отождествляются с психологическими процессами формирования поведения в различных общественных ситуациях.

Известно, что в России психологическое направление в социологии получило свое развитие в конце XX века благодаря работам П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского, которые рассматривали построение социологической теории на основе понятий и категорий коллективной психологии; обращение социологии к психологии индивида, интерпретации личности как члена коллективного организма, понимание мыслящей личности как основы социального прогресса [22; 18, c. 591]. Заметим, что личность по Н.К. Михайловскому выступает как общественный критерий прогресса и как его цель [21, c.59]. При этом он полагал, что личность в контексте развития общественных отношений целесообразно изучать на трех различных уровнях, а именно: социальном c точки зрения экономического разделения труда, системы его организации, сотрудничества и взаимодействия индивидов и коллективов; биологическом - в контексте «борьбы за индивидуальность»; психологическом, характеризуемом взаимодействием личности и масс. Пожалуй, впервые В.П. Воронцов обосновал необходимость объяснения происхождения сложных общественных отношений из более простых психологических [5, c.13], но при этом обращал внимание на такие процессы общественного развития как стихийные, бессознательные, целесообразные и сознательные. Его утверждение состоит в том, что процесс общественного развития невозможно определить без изучения психики человека, его роли в развитии социальных отношений и мотивов деятельности. В свою очередь П.И. Каблиц подчеркивал, что человек познает окружающий его мир через ощущения, познание объективного и субъективного в его деятельности, участие в социальных, нравственных и эстетических процессах [38, c.31].

В предложенной Де Роберти социологии концептуально обосновывается два направления исследования: социологии как «естественной науки общества» и психологическое взаимодействие людей [9, c. 71, 78, 169-171]. Общественная жизнь, по мысли Де Роберти, вырастает из психологических процессов, которые реализуются в двух стадиях, а именно, формирования психофизиологических отношений и психологических взаимодействий индивидов, групп, коллективов в практической деятельности. По сути, здесь идет речь о коллективной психологии, которая способна стать подлинной основой социологии, так как все общественные явления есть в конечном счете духовные взаимодействия между отдельными людьми [9].

В процессах общественного развития Н.И. Кареев выделял такие как [14, c.40]: умственный - воспитание способностей к духовным интересам; нравственный - моральноэтические и ценностные смыслы жизнедеятельности человека; политический - развитие свободы и государственного устройства; юридический - равенство как идеал справедливого общественного устройства, обеспечивающего всестороннее развитие всех членов общества; экономический - развитие солидарности и кооперации. Как нам представляется, важным в психологической интерпретации социологии стало утверждение Н.М. Коркунова о том, что психология не сводится к сознанию индивида, она представляет собой духовную деятельность человечества (подчеркнуто нами - В.П.) и подразумевают психологическую преемственность поколений [16, c.211].

Подлинно центральным понятием социологии Л.И. Петражицкий считает социальное поведение и его мотивы, импульсы, которые имеют психологический синоним – «эмоции», определяющие психотип человека в общественной жизни [24, c.96, 169].

Теорию социального поведения П. Сорокина также можно отнести к психологическому направлению социологических исследований хотя бы потому, что в ней как характер, так и устойчивость форм социального поведения основана на психологических механизмах рефлекторного типа [33], то есть на социально-экономических, юридических, организационных фактах человеческой деятельности.

С точки зрения К. Маркса общество следует рассматривать как объективное социальное бытие, которое является не суммой психических взаимодействий и не кристаллизовавшимся результатом этих взаимодействий, а предпосылкой, условием всех этих взаимодействий [20, c. 33, 34]. Как следствие, по мысли К. Маркса, производственные отношения как элемент общественного развития являются особым случаем психологического взаимодействия между различными профессионально- квалификационными и статусными группами работников и как всякое отношение между людьми, как существами, наделенными сознанием, может устанавливаться лишь при посредстве человеческого сознания.

Важный психологический аспект теории социологических исследований, определил Л. Гумплович, суть которого состоит в том, что стремления группы вполне независимы от чувств, мнений, наклонностей и стремлений индивидов, не только играющих в обществе подчиненную роль, но и стоящих во главе его [7, c.321; 8, c.79]. То есть необходимо фиксировать различия в характере и содержании мотивов, ожиданий, ценностей, социальном и профессиональном поведении индивидов и групп, социальных действий по достижению поставленных целей в общественном развитии, свободы как способности действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной реальности и необходимости. Небольшое отвлечение. По мнению Л. Гумпловича, «человеческая свобода есть свобода пойманного льва метаться в своей клетке и при всей своей свободе вместе с клеткой следовать за хозяином зверинца в его путешествиях по разным городам и странам».

Социология, по мысли А.С. Лаппо-Данилевского, является особой абстрактной обобщающей наукой, построение которой не может опираться, безусловно, на понятия механики, физики или энергетики .. она имеет дело с особой психологической формой законосообразности, каузальности и необходимости, под которой понимается абсолютно безусловная цель, определяющая как структуру массовой человеческой деятельности, так и форму ее развертывания и реализации [19, c. 484]. В его интерпретации каждое сознательное или волевое действие человека невозможно представить иначе как социальное действие, направленное к достижению ожидаемой или определенной цели общественного развития. В этом же контексте можно рассматривать и утверждение Л. Уорда, по которому общество является по большей части бессознательным целым, действия его представляют собой результат соединенной деятельности его индивидуальных членов, но сами индивиды сознательно стремятся достигнуть своих личных целей при помощи своих способностей [35, c.119]. Руководствуясь ценностным понятием человеческой деятельности, представители Марбургской социологической школы отмечали в структуре социальных действий индивидов выраженную возможность достижения поставленных целей, без объективизации необходимости. Полагая, что область социологии есть область, безусловного достоверного в социальных явлениях Б.А. Костяковский все же обратил внимание на установление не столько «возможного» в развитии общественных отношений, сколько «необходимого» [17, c.300, 393]. Практически любое историческое событие в общественном развитии опирается на бесконечное множество социальных явлений, социальных действий, реализующихся как во времени, так и в пространстве, что становится объективно невозможным установление всех первопричин процессов общественного развития, а также необходимости при неопределенности их участников, структуры и содержании программных действий, ресурсов и систем организационного и информационного обеспечения. Кроме того, феномен возможности в достижении цели общественного развития не всегда соотносится с такими человеческими качествами, как, например, профессиональная пригодность, выражением которой является креативность, интеллект, инновационность, самоосознанность профессиональных и социальных действий индивидов.

В последние годы получила свое развитие описательная психология, основоположником которой стал В. Дильтей, обративший внимание на изучение психических процессов, в частности интеграции психологической науки в социально- культурную среду жизнедеятельности человека, а также его социально-духовную личностную сферу [10, c.28]. В этом контексте описательная психология предполагает изучение способностей личности в конкретной функционально-деятельной среде, анализ процессов интеллектуального развития, фиксацию социальных ожиданий и потребностей человека, его базовых и программирующих поведенческих установок. Описательная психология тем самым применяется в пяти основных сферах жизнедеятельности человека: трудовой или производственной, социокультурной, общественно-политической, бытовой и коммуникативной. Именно в этих сферах раскрываются и описываются свойства, раскрывающие динамические характеристики психологического состояния человека (эмоциональность, тем реакции, активность, пластичность, чувствительность) и формируется определенный стиль отношения к различным сферам жизнедеятельности человека и его поведение. Заметим, что усилиями А. Адлера [11] и Д. Узнадзе [34] в описательный психологии были выделены два процессорных направления: адаптационное и интеграционное.

Многообразие подходов к развитию психологической науки, думается, вполне оправдано. По мере восхождения исторического и индивидуального человека как творческой личности по ступеням зрелости формируется все более совершенные, телесно-духовные органы координации и регуляции творческого процесса. Духовным стержнем этих органов являются предельно обобщенные, познавательные и ценностные концепции, обеспечивающие не просто условия жизнедеятельности человека или социальной общности, но и управление их социальными действиями.

М. Вебер в своих работах, которые можно объединить как трактаты по общей социологии описал четыре типа социальных действий человека: рациональное поведение по отношению к цели; рациональное действие по отношению к ценностям; активные действия под влиянием настроения, сформировавшегося или возникшего спонтанно в результате восприятия социальной жизни; традиционные действия продиктованные обычаями, верованиями, традициями [3].

В дальнейшем М. Вебер обратил внимание на то обстоятельство, что, с одной стороны, сфера экономических явлений нестабильна, не обладает твердыми границами и, с другой, «экономические» аспекты явления отнюдь не обусловлены только «экономически» и оказывают не только «экономическое влияние», что вообще явление носит экономический характер лишь в той мере и лишь до тех пор, пока наш интерес направлен исключительно на то значение, которое оно имеет для материальной базы за существование [2, c. 360-361]. Характеристиками материальной базы являются рабочая сила, средства и предмет труда, а также системы планирования, организации и управления процессами производства средств, обеспечивающих жизнеобеспечение и жизнеспособность человека. При соединении социально-профессионального конструкта личности, в котором преобладают ее психологические свойства с экономическими обстоятельствами жизнедеятельности становится возможным программирование социально-профессионального поведения человека, групп и, возможно, поселенческой общности. Экономическая психология [32] способствует человеку осознать и реализовать свой трудовой потенциал, сформулировать осознанное социальное и трудовое поведение в коллективной деятельности, обеспечивает устойчивость профессиональных и межпрофессиональных коммуникаций, снижает уровень конфликтности в социально- трудовых отношениях и управлении, стабилизирует социальное самочувствие индивидов, фиксирует зоны ответственности за результаты производственной деятельности.

Скелетом общества и его структурных единиц, по мнению Т. Парсонса, должно стать нечто неподвижное, незыблемое, а именно нормативный порядок, в основе которого социальные нормы и узаконенные установления или признанный обязательным порядок, а также установленная мера труда, выработки [23]. Под нормативным порядком, видимо, следует понимать целостность общественных явлений в сфере труда и управления, характеризуемой структурированной связью между собой, целенаправленностью на решение общественно значимых задач, интегрированностью различных научных знаний в достижении результатов деятельности человека.

Социально-психологическое взаимодействие между индивидами, участвующими в различных видах деятельности и обладающих предметностью, все же определяется однородностью в чувствах, желаниях, мыслях, что в конечном счете формирует коллективное сознание, долженствование в осуществлении духовного и продуктивного сотрудничества в достижении поставленных целей. Как следствие, происходит ценностная детерминация человеческого поведения и структуризация его социальных действий.

При этом нельзя отрицать, что сложившаяся структура общественных отношений конкретизирует поведение индивидов и коллективов, фиксирует принципы и методы реализации общественно значимых и индивидуальных целей и мотивов их достижения. В марксистской идеологии процесс взаимодействия рассматривается в контексте с преобразованием природной среды, среды общественных коммуникаций и постоянно воспроизводимых социальных отношений. В зависимости от конкретных условий жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспечения человека формируется по А. Фиркандту, психическая жизнь не только индивидов, но коллективов, создается так называемый «дух группы» с соответствующим коллективным сознанием [45, c. 345]. В коллективном сознании обусловленность и необходимость общественных трансформаций наиболее полно проявляет себя гетерогения целей достижения результатов в жизнедеятельности, жизнеобеспечении и жизнеспособности человека.

Ф. Энгельс отмечал, что в общественном развитии «...имеется бесконечное множество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит один общий результат - историческое событие» [37, c. 345]. А.Фиркандт развил понимание социальных явлений, изучаемых социологами и психологами, и выдвинул важный принцип побуждения человека к созидательной деятельности, а именно «жизненные условия» [45]. И, действительно, не имея условий жизнеобеспечения (жилье, комфортная среда обитания, доступность различного рода услуг и т.п.) трудно говорить о побуждении человека к эффективной созидательной деятельности.

Стивен Р. Кови подчеркивал, что достижение успеха в производственной деятельности во многом зависит от того, как преодолевается пробел между установленными целями и достижениями их на практике [15, c. 316]. В наших исследованиях [25; 26; 28] уже на протяжении почти 20 лет мы отмечали, что процессы индустриализации и инновационности производственной деятельности были бы более весомыми, если бы обращалось внимание не только на конкретные виды деятельности, условия жизнеспособности человека, но и на его жизнеобеспечение.

На практике система жизнеобеспечения человека не является саморазвивающейся, а создается для социального воспроизводства индивидов и коллективов, участвующих в совместной деятельности. И здесь мы определяем три уровня ее жизнеобеспечения.

Если первый уровень - это собственно материальные отношения, то второй уровень -собственно социальные, человеческие. Отношения первого и второго уровней объединены тем, что это отношения реальной и практической жизнедеятельности. Вместе с тем известно, что действительность, хотя и определяется материальной стороной жизнедеятельности, однако ею не исчерпывается. Базируясь один на другом, эти уровни представляют собой основание для перехода из одного порядка общественных отношений в другой, третий уровень - духовные взаимосвязи и отношения, отношения на уровне сознания, интеллекта, освоения духовного и интеллектуального опыта человечества. Так определяется качественной иной, высший, по отношению к первым двум, уровень общественных взаимосвязей и отношений, хотя и тесно связанный с ними. Без учета и анализа этого уровня отношений невозможно представить социальное воспроизводство человека в полной мере. Это столь же неотъемлемая сторона процесса воспроизводства человека как и материальная, и социальная. Последнее обстоятельство, в частности, прослеживается в том, что, например, и производственная сфера и бытовая являются источниками формирования общественного сознания, так или иначе, питают развитие человеческого мозга, сознания, интеллекта. На чем основывается эта позиция? Любой производительный труд невозможен без синтеза человеческого разума, мускульной силы, нервов, социальных отношений. И если общество не создает необходимые условия для воспроизводства интеллекта человека, то человеческое в нем умирает. Примером может послужить социальное здоровье населения страны.

Концентрация внимания на процессах жизнеобеспечения работников предприятий и организаций обусловлена тем, что социальное здоровье индивидов влияет на развитие технико-технологического развития предприятий, инновационность и креативность видов деятельности, демографическое развитие среды обитания и кадровую политику. А это позволяет построить модель взаимодействия населения и среды обитания, в которой более полно учитываются социальные запросы населения в большей доступности образования и культурных ценностей, комфортности условий проживания, безопасности жизнедеятельности, сохранения зон досуга и активного отдыха. Однако, в настоящее время индустриальное развитие среды обитания, в основном, происходит с обратными результатами. Происходит разрушение и загрязнение окружающей человека природной среды физического, химического и биологического происхождения; имеет место скученность населения, особенно опасная при эпидемиях, возбудители которых передаются воздушно-капельным путем; неупорядоченность среды обитания приводит к физическим, нервным и эмоциональным перегрузкам людей, что, в конечном счете, сказывается на их продолжительности жизни. Кроме этого, показателем социального здоровья населения является рождаемость и детность, то есть среднее число детей на семью. Снижение средней продолжительности жизни с одновременным снижением рождаемости способствует старению населения, сокращению удельного веса экономически активного населения, ограничению индустриального развития в связи с незаполнением рабочих мест [27]. Хорошо известно, что социальное здоровье является обязательным условием всестороннего, гармоничного развития человека. Болезни, социальное самочувствие, общая утомляемость, снижение профессионального тонуса налагают на жизнедеятельность и жизнеспособность населения определенные ограничения. Это своего рода профессиональная патология, не позволяющая работать в условиях автоматизации производственных процессов, в сложных и вредных производствах.

Практическое решение обозначенной проблемы сдерживается в настоящее время из-за отсутствия научных основ индустриального развития среды обитания населения, под которыми можно понимать систему теоретических положений, раскрывающих сущность и принципы структурных изменений в рассматриваемой сфере, порядок формирования целей и основных направлений структурных трансформаций в индустриальном развитии, вопросы организации эффективного управления структурными преобразованиями, определение систем влияния индустриального развития среды обитания на социальное здоровье населения. Обусловлен такой подход к решению проблемы тем, что в современных условиях экономика страны представляет собой исторически сложившуюся систему отраслей и сфер хозяйства, увязанных между собой территориальным разделением труда и функционирующих в условиях формирования рыночных отношений, развития урбанизации и становления местного самоуправления.

Социальное здоровье по своей сущности и форме связано со сложными антропогенными изменениями экологической ситуации и предполагает создание качественно новой базы здравоохранения, создания условий, адекватных гуманистическому образу жизни, формирование мировоззренческой переориентации индустриального развития среды обитания, воспроизводства технологических средств, технологий и новых материалов на запросы населения, связанные с качеством жизни.

Без качества жизни населения процесс реализации в индустриальном развитии среды обитания социальной активности, профессиональных способностей и опыта значительно сокращается во времени, так как нарушается способность организма людей сохранять соответствующую половозрастную устойчивость при количественных и качественных изменениях параметров сенсорной, вербальной и структурной информации о состоянии среды обитания и ее технических, экологических и социальных систем.

Различного рода заболевания и психическое состояние людей является основанием нарушения физического развития, появления функциональных отклонений, что ограничивает использование трудового потенциала населения в процессах индустриального развития среды обитания, деформирует потребностно-мотивационную сферы жизнедеятельности населения.

Среди факторов влияния социального здоровья населения на индустриальное развитие среды обитания следующие:

-

- образ жизни, связанный с эталонами поведения населения, ценностными ориентациями и предпочтениями;

-

- состояние внешней среды: загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и т.п.;

-

- генетический риск: наследственные и врожденные заболевания, обусловленные первыми двумя факторами;

-

- организация системы здравоохранения по признаку доступности, качества, стоимости услуг и медикаментов;

-

- экономический потенциал индустриального развития: бедность значительной части населения, дефицит питания, низкий уровень образования, низкий культурный и нравственный уровень; социально-психологическая адаптация населения к изменениям среды обитания.

В процессе многолетних исследований (1996-2009, 2021-2024) нами установлено, что жизнеобеспеченность человека связана с технико-технологической, экономической и социальной средой, в которой происходит процесс социально-профессионального приобщения к различным видам деятельности. Воспроизведем оценку социального здоровья людей по признакам состояния среды обитания (см. табл. 1).

Таблица 1. Оценка социального здоровья населения по признаку удовлетворенности состоянием среды обитания

|

№ п/п |

Индикаторы социального здоровья населения |

Оценка социального здоровья населения по признаку удовлетворенности состоянием среды обитания, % |

|||

|

Удовлетворены полностью |

Удовлетворены частично |

Не удовлетворены |

Позиция удовлетворенности не определена |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1 |

Территориальный аспект: |

||||

|

- наличие цивилизованного жилья |

8,0 |

27,0 |

48,0 |

17,0 |

|

|

- обеспечение транспортом |

25,0 |

45,0 |

25,0 |

5,0 |

|

|

- обеспечение медицинским обслуживанием |

7,0 |

37,0 |

54,0 |

2,0 |

|

|

- обеспечение продуктами питания |

62,0 |

31,0 |

4,0 |

3,0 |

|

|

- обеспечение досуга и отдыха |

14,0 |

38,0 |

30,0 |

18,0 |

|

|

2 |

Производственный аспект |

||||

|

- занятость в сфере производства |

75,0 |

15,0 |

7,0 |

3,0 |

|

|

- соответствие специальности уровню образования |

45,0 |

28,0 |

12,0 |

15,0 |

|

|

- инновационный характер труда |

4,0 |

20,0 |

66,0 |

10,0 |

|

|

- престижность профессии |

5,0 |

32,0 |

58,0 |

5,0 |

|

|

- близость работы от места жительства |

24,0 |

38,0 |

36,0 |

14,0 |

|

|

- оплата труда |

12,0 |

8,0 |

70,0 |

1,0 |

|

|

- условия труда |

34,0 |

45,0 |

18,0 |

3,0 |

|

|

- безопасность труда |

35,0 |

50,0 |

13,0 |

2,0 |

|

|

- возможность профессионального роста |

4,0 |

27,0 |

57,0 |

12,0 |

|

|

3 |

Экологическая обстановка: |

||||

|

- состояние атмосферы |

44,0 |

25,0 |

21,0 |

10,0 |

|

|

- состояние водной среды |

25,0 |

64,0 |

9,0 |

2,0 |

|

|

- состояние земельных ресурсов |

12,0 |

45,0 |

34,0 |

9,0 |

|

|

- технологическая обстановка |

20,0 |

59,0 |

14,0 |

7,0 |

|

Недостаточное внимание к системе жизнеобеспечения деятельности человека оказывает влияние на процессы его самосознания, в котором группа респондентов (N380) отметила безотносительную созерцательность коллективной деятельности на предприятиях - 33%;

агрессивность, обусловленную отсутствием возможности отдыха и восстановления необходимой жизненной энергии для выполнения трудовых функций - 24%; замкнутость на собственных проблемах и интересах - 20% и т.п. Также нами установлен уровень толерантности работников к состоянию их жизнеобеспечения:

-

- настроение в общем оптимистическое - 37,0%;

-

- время от времени испытывают разочарование в принимаемых решениях относительно развития среды обитания - 42,0%;

-

- озабочены и подавлены - 8,0%;

-

- будь, что будет - 13,0%.

Позиционирование человеческой деятельности с фактической поселенческой общностью открывает новые штрихи, такие как:

-

- невротическое состояние - беспокойство, депрессия, враждебность, застенчивость, импульсивность, ранимость;

-

- экстраверсия - теплота, общительность, уверенность в себе, поиск возбуждения, положительные эмоции;

-

- открытость - чувства, действия, представления, ценности;

-

- приятность (в обхождении) - доверие, прямота, альтруизм, уступчивость, скромность, совестливость;

-

- сознательность - компетентность, порядок, ответственность, стремление к достижениям, самодисциплина, осторожность [39].

Л.И. Абалкин в середине 90-х годов характеризовал труд и управление в XXI веке не только с внедрением информационных технологий, искусственного интеллекта, но и взаимодействием со средой обитания человека, в которой в наиболее явной форме выражаются процессы жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспечения человека [1, c. 21-23]. Именно в этот период возникла необходимость формирования новых взглядов на развитие социологических знаний, нового типа или стиля научного мышления, исключающего одностороннее описание и анализ процессов общественного развития. Так, заглядывая в будущее, необходимо изучать не только отдельные виды человеческой деятельности, а в совокупности факторов ее определяющих: население и его социальное здоровье; сопричастность населения к определенной сфере деятельности; физические и интеллектуальные возможности позиционирования человека в той или иной сфере занятости; образовательная и профессиональная подготовка к выполнению работ различной сложности; способности экономического и инновационного мышления, рационализации и изобретательства; включенность в развитие социально-трудовых отношений; социальное партнерство; формализация социально-правовых отношений в использовании социальных и интеллектуальных резервов человека; отношение к труду как интегральному социальному показателю, выражающему единство экономического, политического и социальнопрофессионального видов деятельности.

Но при этом нельзя забывать и о показателях качества трудовой жизни: совокупности параметров, отражающих измерение течения жизнедеятельности с оценкой физического состояния, психического благополучия, социальных отношений и функциональных способностей с одновременным обеспечением материальными благами (питание, одежда, жилье), доступность образования, медицинского и транспортного обслуживания, экологизация поселенческой общности, свободы выбора общественных отношений, культурное и нравственное восприятие среды обитания, информационно-коммуникативные возможности социализации, физическая и правовая безопасность.

Эти показатели во многом определяют степень и возможности включения человека в процессы преобразования различных сфер жизнедеятельности и жизнеспособности человека. И здесь необходимо подчеркнуть, что каждый этап развития общественных отношений порождает новый способ или тип мышления, в котором реализуется задача по повышению включенности человека в инновационную деятельность, повышение уровня и качества жизни, осознание собственного «Я» в решении общественно значимых задач. Как следствие, мы становимся свидетелями расширения предметности социологии, ее влияния на экономическую, производственную, технологическую и политическую составляющую развития общественных отношений. В социологии все чаще обращается внимание на расширение специализации, использовании в постановке проблемы, ее сопровождении и оценке результатов, то есть определении новых социологических знаний, методов анализа, прогнозирования и проектирования достижений в общественных практиках. И если 100 лет назад Ф. Оппенгеймер утверждал, что социология пока находится в начальной стадии синтеза всех социальных наук [43, c. 133-135], то в настоящее время социология уже приобрела статус универсальной науки в исследовании процессов общественного развития.

Социология с учетом ее предметно-деятельной направленности обеспечивает сотрудничество представителей самых различных отраслей в осуществлении макроэкономического анализа, развития не только отраслей, но и региональных образований, государств и межгосударственных отношений; определении потребностей различных слоев населения и возможностей их включения по степени интересов, возможностей и обеспеченности в ту или иную сферу деятельности; обеспечивать как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде оценку конкурентоспособности субъектов хозяйства и социально-экономической эффективности различных видов деятельности; прогнозировании использования информационно-цифровых технологий, искусственного интеллекта и активизации инновационной деятельности предприятий и организаций.

Благодаря использованию предметно-ориентированных методов социологических исследований стало возможным установить параметры коллективной деятельности персонала предприятий в:

-

- осуществление планирования и сопровождение социально-кадрового развития персонала - 11%;

-

- прогнозирование использования персонала в условиях ужесточения конкуренции на рынках производимой продукции и услуг - 8,0%;

-

- анализ динамики производительности труда и роста заработной платы - 21,0 %;

-

- анализ уровня безопасности технологических процессов - 4,0%;

-

- адаптация современных персонал-технологий к условиям функционирования предприятий - 2,0%;

-

- работа с органами государственного и муниципального управления, финансовокредитными учреждениями и налоговыми органами - 30%;

-

- ведение документооборота, совещания, переговоры - 24,0% [12, c. 67].

Стало возможным зафиксировать необходимость и уровень информатизации в стратегии развития предприятий и организаций в сравнении с зарубежными компаниями:

-

- информационная достаточность в понимании выбора стратегии — 37% и 12%;

-

- информирование о важнейших целях - 44% и 4%;

-

- информационная сфокусированность на важнейших целях - 14% и 10%;

-

- информированность о связи выполняемых работ с целями предприятия - 22% и 11%;

-

- степень информационной достаточности в реализации своих способностей - 48% и 4%;

-

- информационная достаточность о результатах работы - 48% и 11%;

-

- информационная достаточность в развитии профессиональных и межпрофессиональных коммуникаций - 28% и 12%;

-

- характер доступности информации - 33% и 2% [13, c. 68].

По данным международного экспертного совета ВЭФ (2015) с помощью социологических методов по-новому интерпретируется сущность человека, личность работника, его способности, профессиональные компетенции, знания и умения, в результате чего установлено, что уже в ближайшей перспективе увеличится спрос на такие качества работников, как когнитивные способности (в 3,4 раза), системные способности (в 2,5 раза), решение сложных проблем (в 1,5 раза), навыки создания контента (в 4 раза), навыки обработки информации (в 2,1 раза), навыки общения (в 1,9 раза), навыки управления ресурсами (в 2,8 раза), технические навыки (в 2,9 раза), физические способности (в 7 раз) [40].

Социологические предметно-ориентированные методы исследования позволяют установить конкурентные преимущества предприятий и организаций, в том числе за счет создания интернета (47,0%), формирования больших физических данных о деятельности субъектов хозяйствования, потребительских рынков, экономических и политических рынков (33,0%), использования многомерных систем принятия управленческих решений в сочетании предприятий и организаций различной отраслевой принадлежности, органов территориального и государственного управления и различного рода деятельности (33,0%), создания информационных сетей, имеющих межотраслевое, межрегиональное и межгосударственное значение (24,0%), установление рисков цифровизации и использования искусственного интеллекта в социотехнической деятельности контактных, локальных и глобальных инновационных коллективов (78,0%).

Важная составляющая применения социологических методов исследования ценностномотивационных смыслов деятельности человека и направлении программно-целевого управления на предприятиях и в организациях затрагивает такие сферы деятельности, как самоконтроль и самоорганизация, инновационность, адаптивность, волевые качества, процессы взаимодействия, уровень притязаний [31, c. 122-123].

Одно из наиболее малоизученных направлений социологических исследований - это угрозы и факторы риска управленческого воздействия на деятельность предприятий и организаций, включая:

-

- действия работников (человеческий фактор) -100%;

-

- информационная среда (утечка информации, недостоверность информации и др.) -75%;

-

- техногенная среда (отказ оборудования, сбои в работе и др.) -62,5%;

-

- организационная среда (противоречивость структуры, дублирование функций и др.) -25%;

-

- управленческая среда (процесс принятия и реализации управленческих решений) -25%;

-

- правовая среда (недостаточность, противоречивость норм права) — 12,5%;

-

- среда межличностного взаимодействия (конфликты в коллективе, напряженность во взаимоотношениях) - 12,5%.

Действия персонала оцениваются как наиболее значимый источник угроз по сравнению с информационной и техногенной средой, которым придается второстепенное значение. Человеческие активы при этом являются одними из наиболее уязвимых (здоровье персонала, образование, квалификация) и по степени уязвимости находятся на одной позиции с информационными активами (утечка, порча, кража, фальсификация), опережая по степени уязвимости материальные, инфраструктурные активы. Наиболее уязвимые активы организации:

-

- финансовые активы (потеря, невозврат, обесценение, кража) - 87,5%;

-

- человеческие активы (здоровье персонала, образование, профессиональная квалификация и др.) - 50,0%;

-

- информационные активы (утечка, порча, кража, фальсификация) - 50,0%;

-

- материальные активы (порча, кража, замена, уничтожение) базы данных и др.) - 25%;

-

- интеллектуальная собственность: ноу-хау, торговая марка, базы данных и др.) - 37,5%;

-

- инфраструктурные активы (технологии, методы и процессы, которые делают работу предприятия возможной: корпоративная культура, методы оценки риска, методы управления персоналом) - 37,5% [4].

В наших социологических исследованиях можно также отметить и признаки бессистемности принятия управленческих решений. При этом руководители различных уровней управления в принятии управленческих решений руководствуются, в основном, своей интуицией (62%), советами экспертов (17%), действуют по ситуации (11%), опираются на коллектив (10%). По мнению самих же руководителей принимаемые управленческие решения выполняются в пределах 15-20 %. Причины: решение принято с запозданием (76%), без должных обоснований (62%), решение принято без адреса исполнителя (46%), решение отменено другим решением (45%), решение не нашло своего подтверждения и поддержки в коллективе. Заметим, что только 4,5% работников отмечают, что управленческие решения совпадают с интересами коллектива, частично - 32%, не совпадают - 63,5%. Подобная мозаика в интерпретации управленческих решений влияет и на субъект-объектные отношения в руководстве предприятий, что отражается на отношениях доверия/недоверия в процессе формирования и реализации управленческих решений [29].

Приведенные результаты социологических исследований раскрывают социальный механизм жизнедеятельности и жизнеспособности работников предприятий и организаций и лишь косвенно затрагивают их жизнеобеспеченность. В этом контексте предметом анализа становится территориальная общность, в которой социально-профессиональные практики взаимодействуют с социальными ожиданиями и предпочтениями в социальном развитии.

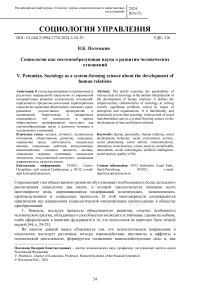

В наших ранних исследованиях мы определили жизнедеятельность, жизнеспособность и жизнеобеспеченность человека, коллективов, поселенческой общности как единый «социальный организм», в котором представлена пространственная и социальнопроизводственная структура процессов общественного развития (см. рис. 1).

|

Социальный организм |

Материальные блага |

Работники |

Отношения |

Окружающая среда |

|

Сфера воспроизводства материальных благ |

Материальные блага в сфере воспроизводства материальных благ |

Работники сферы воспроизводства материальных благ |

Отношения сферы воспроизводства материальных благ |

Ресурсы окружающей среды в сфере воспроизводства материальных благ |

|

Сфера воспроизводства работников (рабочей силы) |

Материальные блага сферы воспроизводства работников |

Работники сферы воспроизводства работников |

Отношения сферы воспроизводства работников |

Ресурсы окружающей среды в сфере воспроизводства работников |

|

Сфера воспроизводства отношений |

Материальные блага сферы воспроизводства отношений |

Работники сферы воспроизводства отношений |

Отношения сферы воспроизводства отношений |

Ресурсы окружающей среды в сфере воспроизводства отношений |

|

Сфера воспроизводства ресурсов окружающей среды |

Материальные блага сферы воспроизводства ресурсов окружающей среды |

Работники сферы воспроизводства ресурсов окружающей среды |

Отношения сферы воспроизводства ресурсов окружающей среды |

Ресурсы окружающей среды в сфере воспроизводства ресурсов окружающей среды |

Рисунок 1. Матричная схема, описывающая пространственную и социально производственную структуру процессов общественного развития [36, c. 17]

По своему содержанию и предметной направленности мы можем определить формы и методы удовлетворения социальных ожиданий человека в развитии территориальной общности, среди которых:

-

- реальные жизненные и производственные условия, которые обусловливают устойчивость или динамику доминирующих мотивов поведения;

-

- структура и направленность жизненной позиции личности, ее мировоззрение, ценностные ориентации и установки, определяющие предрасположенность в выборе определенных способов и методов поведения в достижении тех или иных актуальных жизненных и трудовых целей, а также в выборе средств и условий их достижения;

-

- «базисные» характеристики личности, зависящие от временных фаз и состояний ее жизненного, трудового и семейного циклов, на каждом из которых формируются и преобладают цели и задачи, связанные с необходимостью реализации конкретных общественно и лично значимых функций, соответствующих той или иной стадии социальной зрелости;

-

- многообразные социальные институты и организации регулирующие и определяющие основные параметры жизненного и трудового пути личности на всех стадиях, формирующих и влияющих на процесс становления, реализации и выбора ею тех или иных образов поведения;

-

- интеллектуальный потенциал, функциональные способности и энергетические возможности личности, определяющие вектор ее притязаний и достижений, реальное социальное партнерство, а также «поле» ее активности в сфере труда и общественной жизни;

-

- качественные характеристики производственно-экономических, материальнотехнических и организационно-нормативных условий труда, побуждающих личность определять наиболее целесообразные формы и способы активизации и реализации своих профессиональных способностей;

-

- ситуативные обстоятельства, складывающиеся в пространственно-временных пределах и границах конкретной социально-производственной среды и системы общения, которые детерминируют и определяют актуальные мотивы и мотивацию личности и соответственно модальные, реальные формы поведения.

Все это подчеркивает в соединении социально-профессионального и социальнотерриториального развитие человеческого потенциала [30, c. 65-74].

Используя трехкомпонентный подход к территориальному аспекту жизнеобеспечения человека можно определить три функционально-целевых блока социологического исследования:

-

1) общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность (образование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой информации);

-

2) физическая культура и здоровье населения (здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм, охрана окружающей среды);

-

3) жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля, пассажирский транспорт, связь по обслуживанию населения).

Необходимо отметить, что в последние годы отмечается значительная роль социологии в исследовании феномена культуры, которая изначально соотносилась с человеческой деятельностью, преобразующей социальную и духовную составляющую общественных отношений; фиксации таких человеческих качеств как самосознание, самопознание, самооценки личности; осмыслении человеческого творчества, умственной, нравственной, ценностно-смысловой, материальной и духовной жизни человека как общественного создания, с мерой и способом формирования и развития сущностных сил человека в ходе его социальной деятельности, в т.ч. предметности, суть которой состоит в выявлении связей и их характеристик чувственного восприятия, переживания, абстрагирующие социальное, экономическое и, возможно, политическое мышление в социальной и производственной деятельности человека, его самодвижении, саморазвития и совершенствования. Результатом социологического исследования социокультурной составляющей человеческой деятельности может стать формирование архитектуры ценностей, социальных ожиданий, пространственно-временных параметров выбора профессиональной деятельности, общего и специального образования, способов продуктивного труда, формирования общечеловеческих качеств, адекватных устойчивым процессам общественного развития.

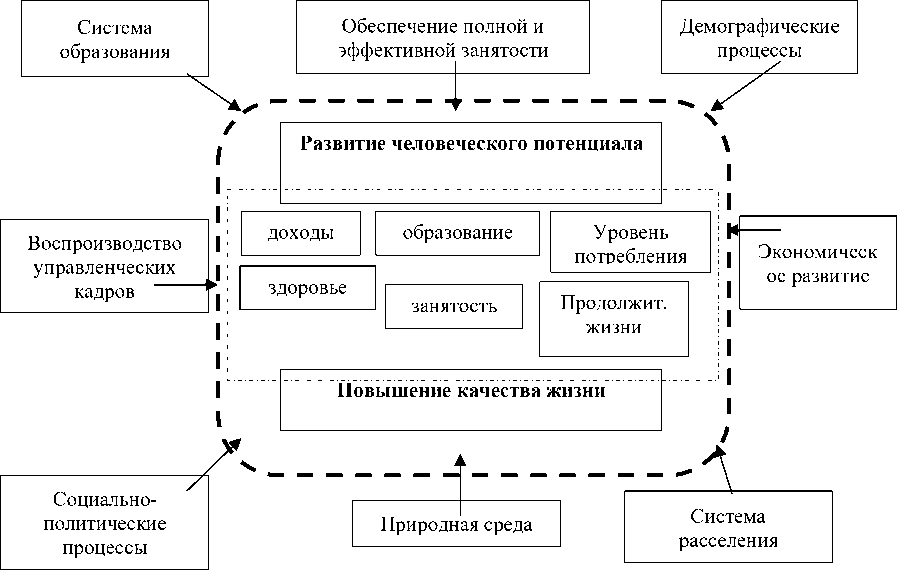

Рисунок 2. Структура и составляющие развития человеческого потенциала в социально производственном и социально территориальном взаимодействии жизнеобеспечения человека

Процессы общественного развития, как известно, имеют цикличность, организационную и структурную предопределенность, и, как следствие, позволяют утверждать, что имеется необходимость классификации культур с применением социологических обобщений и оценок, в которых раскрывается общая направленность и предметность культурного воздействия на систему организации и управления предприятиями и организациями, нормы поведения и социально-профессионального взаимодействия участников производственного процесса, установки, ценности и способы поведения в достижении ожидаемых результатов [43].

Системная оценка социокультурных признаков деятельности человека и коллективов призвана стабилизации программной деятельности и устранению напряженности в процессе профессионального и межпрофессионального взаимодействия на предприятиях и в организациях. Однако в наших исследованиях такое взаимодействие оценивается следующим образом: деловое сотрудничество - 35,3%; взаимное доверие - 21,6%; отношение неоднозначное - 15,5%; зависит от ситуации - 14,7%; жесткого единоначалия - 7,8%; конфликтные - 6,0%.

Создают социальную напряженность в основном: неумение некоторых руководителей найти контакт с работниками — 16,4%; нежелание части руководства найти контакт с работниками - 10,4%; нежелание работников идти на компромисс с администрацией - 5,2%;

экономические проблемы предприятия - 30,2%; общая кризисная ситуация в стране — 35,3%. По сути, социальная напряженность в коллективе предприятия является производной от стагнации профессиональных ожиданий работников [28, c. 154].

Социологическое познание процессов общественного развития развивает:

-

- системное мировоззрение и модельное мышление, позволяющее видеть в экономических решениях не только техническое, производственное и технологическое, но и социально-культурное;

-

- профессиональные компетенции, расширяющие диапазон узкопрофессиональных знаний и опыта, позволяющие видеть конструктивизм в решении социальных задач посредством экономических решений;

-

- праксеологическую, рефлексивную и информационную вооруженность при подготовке и принятии экономических решений;

-

- социологическую подготовку, позволяющую менеджеру системно подходить к оценке результатов экономических решений и т.д.

При стратегическом планировании деятельности предприятий и организаций, как нам представляется, важным обращать внимание на социальную среду жизнеобеспечения деятельности человека, так как такие оценки респондентов: не созданы условия для взаимодействия работников - 54,7%; искажение сути экономических решений и увод их от основных стратегических направлений - 31,4%; сознательное искажение результатов экономической деятельности - 7,8% - с целью ухода от решения социальных задач в развитии предприятий и организаций становится первопричиной того, что за последние 2-3 года работники стали жить хуже (32,7%) или значительно хуже (12,7%). Происходит фактическое снижение уровня оплаты труда (28,1%) при удорожании стоимости жизненно необходимых товаров и продуктов питания 50,8%.

Социология как общественная наука о развитии общественных отношений становится определяющей в процессах жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспечения человека труда и результаты исследований способствуют формированию сознания (мотивация и ценностные ориентации, удовлетворенность уровнем и качеством жизни); деятельности (трудовая, общественно-политическая, культурная, бытовая); материальных условий жизни (уровень развития производительных сил общества, культурнообразовательный уровень населения); производственных отношений (организационнотрудовые, экономические, социальные); национально-исторических особенностей (обычаи, традиции, взгляды), социально-демографических условий (развитость производственной, социальной и институциональной инфраструктуры); естественно-географических условий (климат, географическое положение региона, территориальная протяженность, характер расселения и плотность населения) и другое.

Здесь же необходимо учитывать материально-бытовые обстоятельства личного потребления благ, а также, личностные и коллективные факторы формирования потребностей.

Подобный «сложный» подход к проблеме предполагает комплексность принимаемых экономических решений различными управленческими структурами. Важным элементом этих решений должны стать научно-обоснованные социальные прогнозы и оценки, экспертиза со стороны представителей различных слоев и групп населения. Особенно это важно в связи с тем, что большинство из предложений в настоящее время не получают практической реализации.

Список литературы Социология как системообразующая наука о развитии человеческих отношений

- Абалкин Л.И. К самопознанию России. - М.: ИЭ РАН, 1995.

- Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания. - М.: Прогресс, 1990.

- Вебер М. Хозяйство и общество. - М., 1921.

- Вельмисова Д.В. Управление персоналом в условиях цифровой экономики: источники неопределенности и факторы риска // Российский научный журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. - 2022. - №2. - С. 62-69.

- Воронцов В.П. Наши направления. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1893.

- Гиддингс Э. Основы социологии. - Москва: 1898.

- Гумплович Л. Основы социологии / пер. В.М. Гессена, СПб.: 1899.

- Гумплович Л. Социология и политика / пер. С.Н. Прокоповича. Москва, 1895.

- Де Роберти Е. Социология. СПб., 1880.

- Дильтей В. Описательная психология. М., Изд-во Русский книжник, 1924.

- Индивидуальная психология А. Адлера // Вопросы психологии. - М., 1982. №2.

- Информационные и цифровые технологии в деятельности предприятий и организаций / Под. Ред. В.К. Потемкина. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023. С. 67.

- Информационные и цифровые технологии в деятельности предприятий и организаций / Под. Ред. В.К. Потемкина. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023. С. 68.

- Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории., Т.2. СПб., 1887.

- Кови С. Р. Восьмой навык: от эффективности к величию / Стивен Р. Кови, пер. с. Англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2016.

- Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. Изд-е 4-е. - СПб, 1897.

- Костяковский Б.А. Русская субъективная школа и категория возможности при решении социально-этических проблем. - В кн.: Проблемы идеализма., М., 1902.

- Лавров П.Л. Философия и социология. Избр. произв. В 2-х т., Т. 1, М. 1965.

- Лаппо-Данилевский А.С. Основные принципы социологической доктрины О. Конта. - В кн.: Проблемы идеализма. М., 1902.

- Маркс К. Наемный труд и капитал. Изд. Колокол, 1905.

- Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. Т. 1., СПб.: 1909.

- Михайловский Н.К. Полное собрание соч. Т. 7., СПб.: 1909.

- Парсонс Т. Современное состояние и перспективы систематической теории в социологии // Современная западная теоретическая социология. Т. Парсонс. М.: ИНИОН РАН, 1994.

- Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии. - СПб.: 1908.

- Потемкин В.К. Личностный фактор в сфере профессиональной деятельности. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2012. - 320 с.

- Потемкин В.К. Профессиональная деятельность. Человек. Личность. Работник. - СПб.: Изд-во Инфо-да, 2009. - 239 с.

- Потемкин В.К. Социальное здоровье населения в условиях индустриального развития среды обитания. СПб.: Изд-во Инфо-Да, 2009. - 102 с.

- Потемкин В.К. Социальные проблемы человекоориентированного управления предприятиями и организациями. - СПб.: Изд-во Инфо-Да, 2021. - 320 с.

- Потемкин В.К. Человекоориентированное управление предприятиями: от эмпирических оценок к системной работе // Российский научный журнал «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. - 2023. - №2 (10). - С. 6-14.

- Потемкин В.К., Ахтырский А.А., Вельмисова Д.В. Социология регионального и городского развития. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2022. С. 65-74.

- Потемкин В.К., Вельмисова Д.В. Ценностно-мотивационные смыслы формирования инновационных компетенций работников предприятий и организаций. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023.

- Потемкин В.К., Исаченко М.В. Экономическая психология. - СПб.: Изд-во Терция, 2005. - 324 с.

- Сорокин П. Голодание и психологические переживания // Психиатрия, неврология и экспериментальная психология. 1922. Вып. 1.

- Узнадзе Д. Психологические исследования. - М. 1966.

- Уорд Л.Ф. Очерки социологии / Уорд Л.; Пер. с англ. Е.И. Бошняк. — Москва: магазин "Книжное дело", 1901.

- Управление социальными резервами регионального развития / Под ред. В.К. Потемкина. - СПб.: ИПРЭ РАН, 2001.

- Энгельс Ф. Письмо к Иосифу Блоху. В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма / под ред. В.В. Адоратского. - Изд. Моск. Рабочий, 1913.

- Юзов И. [Каблиц И.И.] Основы народничества., ч. 2, Изд. 2-е доп. СПб.: 1893.

- Deary I.V., Matthews G. Personality Traits are alive and well // The Psychologist, 1993, No. 6. P. 299-311.

- Deep shift: Technology tipping points and societal impact. Survey report. Global Agenda Council on the Future of Software & Society. Geneva: World Economic Forum, 2015. 44 p. URL: https://www.weforum.org/publications/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact/ (дата обращения: 24.08.2024)

- Ellwood Ch. Die Beziehungen der Soziologie zur Sozialpsychologie / Jahrbuch für Soziologie, 1925.

- Meyerson D., Martin J., Cultural change: an integration of three different views // Journal of Management Studies, 24 (6), pp. 623-647, 1987.

- Oppenheimer F. System der Soziologie. Jena, Verlag fon G. Fischer. 1922.

- Simmel G. Grundfragen der Soziologie, zweite Auflage, 1920.

- Vierkandt A. Gesellschaftslehre. Stuttgart: Enke, 1923.