Социология молодежи: уральская школа

Автор: Заборова Елена Николаевна, Мылтасова Ольга Валерьевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Молодежь, культура, образование в исследованиях уральских социологов

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен обзор деятельности научной школы социологов Урала по направлению «социология молодежи». Авторы отмечают историческую динамику в развитии социологии молодежи, ее постепенное воплощение в организационно-научную форму в виде научных конференций и Уральских социологических чтений. Особое внимание уральская социологическая школа уделяла освещению проблем молодежи - исследования данной группы начались еще в 1973 г., а уже через десять лет проблема социологии молодежи стала одним из важнейших звеньев научной деятельности уральских социологов. К концу XX столетия проблема изучения молодежи приобрела масштабность, стали исследоваться самые разные аспекты ее активности, а в Екатеринбурге были созданы Комитет по делам молодежи и Уральский институт молодежи. Само понятие «молодежь» не является однозначным, ведущие социологи Урала - Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко - указывают на трудности в его трактовке, связанные с проблемами целостности поколения, его системного качества и многообразия свойств людей данной социальной группы. По этой причине вырабатывались различные подходы к изучению молодежи, позволившие выявить их специфические особенности. В данной статье авторы подробно останавливаются на таких аспектах изучения социологии молодежи, как ценности и ценностные ориентации, их связь с экономической и социокультурной ситуацией в стране. Прослеживается динамика ценностей уральской молодежи в период с 1999 по 2016 год. Рассматривается феномен работающего студента - изучаются как динамика вовлечения студента-очника в трудовую деятельность, его мотивационные установки, связь трудовой деятельности с получаемой в вузе специальностью, так и проблемы, вызванные совмещением двух видов деятельности. Анализируется состояние современного высшего образования в его интерпретации ведущими социологами уральской научной школы. Акцентируется внимание на школе Г.Е. Зборовского, посвятившего свою научную деятельность проблемам образования, в особенности высшего образования в России, высветившего целый ряд проблем, позволивших сделать вывод об отсутствии успешно действующей системы вышей школы России.

Уральская научная школа, молодежь, социология молодежи, работающий студент, социология образования

Короткий адрес: https://sciup.org/149130478

IDR: 149130478 | УДК: 316.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.3.8

Текст научной статьи Социология молодежи: уральская школа

DOI:

Уральская социологическая школа хорошо известна в нашей стране. Она возникла в середине 1970-х гг., когда в регионе сложилось несколько социологических центров, как правило, представленных столицами республик и областей – Свердловск, Пермь, Уфа, Челябинск, Оренбург. Социологические коллективы возникали при кафедрах общественных наук, на промышленных предприятиях и в академических институтах.

Что же такое социологическая школа? Отвечая на этот вопрос, известный уральский социолог, доктор философских наук, профессор Г.Е. Зборовский писал: «Для появления научной школы в социологии необходимо наличие нескольких совпадающих по времени, месту, содержанию и направленности обстоятельств. Речь идет о каком-то конкретном периоде и его определенной продолжительности. Как правило, он занимает не менее 20 лет. <…> Школа характеризуется наличием ярко выраженного лидера (лидеров), институционального статуса (к примеру, принадлежности к университету), центра для об- мена научными идеями и творческих встреч (теоретический семинар, издаваемый журнал, регулярно выходящие сборники научных трудов), общих профессионально-этических установок ее представителей. Все эти признаки были характерны для того научно-творческого неформального сообщества, которое мы именуем Уральской социологической школой» [Большой Урал... 2001, 55–58].

Общепризнанными основоположниками уральской социологии являются Л.Н. Коган, Н.А. Аитов, З.И. Файнбург – родоначальники собственных научных школ. Крупный вклад в фундамент социологической науки внесли такие хорошо известные ученые, как Г.Е. Зборовский, Ю.Р. Вишневский, А.В. Меренков, Б.С. Павлов, В.Т. Шапко, Л.Я. Рубина, Е.С. Ба-разгова, Ф.С. Файзуллин, М.А. Слюсарянский.

Столица Урала, г. Екатеринбург неоднократно становился центром крупных международных, всероссийских и региональных научных мероприятий. Консолидация деятельности ученых осуществлялась на тематических конференциях, а позднее – на Уральских со- циологических чтениях, которые к настоящему моменту насчитывают более 40 лет своего существования. Л.Н. Коган многие годы возглавлял Уральское отделение Советской Социологической Ассоциации и был бессменным ответственным редактором сборников тезисов и докладов первых девяти социологических чтений [Вишневский, Зборовский 2015, 3].

С самого начала ученые Урала вели исследования по широкому спектру направлений: социальные проблемы производственных коллективов, социальное планирование и социальная структура, социология культуры и образования, социология молодежи.

Один из первых исследовательских проектов по проблематике молодежи, представленных на I Уральских социологических чтениях, был посвящен студенческой молодежи. Он построен на материалах исследований, проведенных в 1973–1974 гг. под руководством Института социологических исследований АН СССР. С докладом выступила активный участник исследовательской группы из Свердловска Л.Я. Рубина. На V Уральских социологических чтениях, которые состоялись в декабре 1984 г. в Уфе, уже была проведена отдельная секция, посвященная социологии молодежи. Ее возглавили Л.Я. Рубина и Ю.Р. Вишневский. Начиная с этой даты, проблематика молодежи не уходила из сферы интересов уральских социологов, занимая в ней достойное место. Так, на VIII Уральских социологических чтениях (1991 г.) социологи обсуждали такие проблемы: «Какие конкретные формы приобретает цена, уплачиваемая молодежью за становление нормальных рыночных отношений?» (доклад Т.А. Александровой, Л.А. Журавлевой), «Динамика взглядов молодежи на религию и атеизм» (В.Н. Лешков), «Проблема молодых инвалидов» (Н.А. Макарова) и другие. На IX Уральских социологических чтениях (1994 г.) было доложено, что успешно реализована федеральная исследовательская программа «Молодежь в обновляющейся России».

X Уральские социологические чтения (1996 г.) впервые тематически полностью были посвящены различным социальным аспектам жизни молодежи. К этому времени в Екатеринбурге были созданы Комитет по де- лам молодежи Правительства Свердловской области (Л.В. Генин, В.Ю. Вишневский) и Уральский институт молодежи (Г.Б. Кораблева). Институт молодежи подготовил и издал сборник социологических исследований молодежи в Свердловской области за 1991– 1996 годы.

О понятии «молодежь». Вопрос о де-финациях – фундаментальный для науки. Неслучайно в любой научной теме мы обнаруживаем целую россыпь подходов, точек зрения на ключевые, исходные понятия. Не является исключением и термин «молодежь», к определению которого Уральская социологическая школа приступила еще в 90-х гг. прошлого века. Выступая на Х Уральских социологических чтениях, Л.Н. Коган говорил: «Проблемы молодежи как раз особенно требуют новых творческих подходов, отказа от старых стереотипов. Десятилетиями у нас проповедовался миф о «моральном и политическом единстве молодежи». Автор этих строк тоже в свое время отдал дань этому мифу… Задумаемся, что же объединяет группу, именуемую «молодежь», сегодня? Возрастные физиологические и социально-психологические качества. Бесспорно, как, впрочем, и то, что они должны изучаться прежде всего физиологией и социальной психологией» [Молодежь... 1996, 3–6]. Продолжая размышлять над понятием, ученики Л.Н. Когана Ю.Р. Вишневский и В.Т. Шапко отмечали, что возникают определенные трудности, связанные с традиционным пониманием молодежи как поколения: «Серьезные проблемы ожидают любого социолога, стремящегося понятийно определить ту или иную социальную группу, общность. На примере изучения молодого поколения эти трудности особенно заметны: как сочетать целостность поколения, его системное качество и многообразие свойств конкретных молодых людей, специфических категорий, охватываемых этой общностью?» [Вишневский, Шапко 2006, 28]. Уральские социологи имеют многолетний опыт эмпирических исследований молодежи, обобщая который они не только выявляют специфические характеристики этой социальной группы, но и отмечают их тесную связь с экономическими и социально-культурными процессами, происходящими в стране. В 1996 г. уральский социолог, доктор философских наук, профессор А.В. Ме- ренков отмечал: «В 1992 г. произошла смена основных стереотипов, связанных с частной собственностью, трудом на частном предприятии, предпринимательством. Если при социализме господствовал и активно внедрялся в сознание молодежи стереотип, характеризующий частную собственность как основу эксплуатации, причину нищеты масс, источник несправедливости, неравенства, то к периоду обвального перехода к рынку, после нескольких лет перестройки, только у 40 % студентов сохранились подобные взгляды, примерно столько же студентов считали частную собственность основой развития производства, источником появления избытка товаров, ликвидации бедности» [Молодежь... 1996, 23]. В результате произошли глубинные изменения в ценностных ориентациях молодежи.

Ценностные мотивации молодежи. Вопрос о ценностях и ценностных мотивациях молодежи неоднократно поднимался в научной литературе. В социально-психологическом плане под ценностями понимают значимость, личностный смысл для человека феноменов окружающего мира, направленных на удовлетворение его потребностей и интересов. Их основная функция заключается в ориенти- ровке поведения, они определяют цели и направленность, мотивацию деятельности.

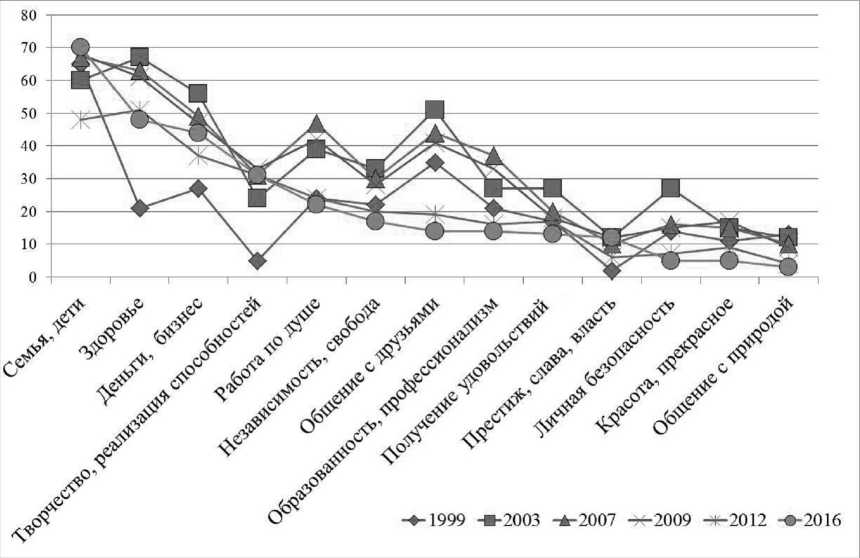

В исследовании динамики ценностных приоритетов студентов Свердловской области, проведенном Л.Н. Борониной, О.Р. Беловой, Ю.Р. Вишневским, З.В. Сенук [Боронина и др. 2012, 183–197] в период с 1999 по 2016 г., было установлено, что самыми главными для студенческой молодежи Урала были и остаются ценности частной жизни (здоровье, семья, дети, друзья), при этом мониторинг показал, что наблюдается рост данных ценностей, в том числе в период мирового финансово-экономического кризиса (исследование 2009 г.), что указывает на устойчивость сформированных у уральской молодежи духовных ценностей. На рисунке 1 представлены результаты проведенных исследований:

Если ценность благополучной семьи в исследовании 1999 г. была актуальна для каждого пятого студента, то к 2009 г. она стала занимать первое место. Авторы исследования объясняют ценность семьи для студенческой молодежи Урала такими обстоятельствами, как универсальность данной ценности, возрастная и социальная специфика социальной группы, обусловленная зависимостью

Рис. 1. Динамика ценностей уральской молодежи за период с 1999 по 2016 год

студентов от родительской семьи, опытом взрослых, в котором именно семья оказалась поддержкой в период кризисных перестроечных и реформаторских изменений (студенты 2009 г. – это в основном двадцатилетние молодые люди, родившиеся в 1990-х).

Другой важной для молодежи ценностью является здоровье, при этом оно не всегда коррелирует с практической реализацией молодыми людьми здорового образа жизни. Можно отметить позитивную динамику данной ценности: с 6-го места в 1999 г. до 2-го -места в 2007 и 2009 годах. Она также остается актуальной и в наши дни.

Ядром ценностного сознания явились ценности, связанные с материальным благополучием (высокий доход, собственное дело, материальные блага), наличием работы по душе и возможностью общаться с друзьями.

Данное исследование показало некий диссонанс между ориентацией молодежи на интересную работу в будущем и тем, что половина студентов не собирается работать по специальности, по которой обучается в вузе. Исследование А.Г. Лавровой в 2016 г. [Лаврова 2016, 69–74], направленное на изучение ценности высшего образования студентов, показало, что на первом месте стоит ориентир «образование ради знания», а на втором – как инструмент достижения целей. Ценность «Образование как развитие себя» стоит на 11-м месте из 12.

Исследование терминальных ценностей, проведенное в 2016 г. [Алексеева, Кох 2016, 114], подтвердило выявленную тенденцию – на первом месте стоит ценность здоровья, на втором – семейные ценности, связанные как с родительской семьей, так и с созданием собственной, воспитанием детей, далее – ценность, связанная с возможностью реализовать свои способности. Деньги / богатство наряду с интересной творческой работой оказались на пятом месте.

Проведенные исследования ценностных ориентаций показывают, что с каждым годом наиболее отчетливо высвечивается ориентация молодежи на достижение личного успеха, при этом достижение личного успеха для большинства студентов Уральского региона определяется материальным благополучием, связанным с построением карьеры и приобретением высокого социального статуса.

Исследователи указывают на тот факт, что в жизненных установках студентов обнаруживаются противоречия: «Жизненный комфорт, успех возможны прежде всего благодаря собственным усилиям, предприимчивости, но при наличии необходимых условий, в качестве которых выступают знакомства с нужными людьми, помощь влиятельных лиц» [Студент... 2017, 423].

Работающий студент. Понятие работающего студента не ново и еще со времен дореволюционной России студенты стремились совмещать учебу в вузе с рабочей деятельностью, однако современные студенты и студенты прошлого различаются мотивами, побуждающими их к такому совмещению. Эта проблема находит отражение в работах уральских социологов Ю.Р. Вишневского, В.Т. Шапко, А.В. Меренкова, Т.Э. Петровой, Л.Я. Рубиной, Я.В. Дидковской, Г.Б. Морозова, Е.В. Неволиной, А.А. Лобута. В исследованиях, посвященных данной тематике, изучались мотивы совмещения работы с учебой, удовлетворенность получаемой специальностью, материальная обеспеченность семей работающих студентов.

Период серьезных экономических реформ, как правило, сопровождается переоценкой ценностей граждан, изменениями жизненных ориентаций, формированием новых жизненных стратегий. Сегодня в России в целом и в Уральском регионе в частности у студенческой молодежи сформировалась принципиально новая система профессионально-трудовых отношений.

О.Б. Зырянова [Студент... 2017, 166–167] в описании динамики работающих студентов Екатеринбурга указывает на проблему двойного толкования понятия «работающий студент»: для работодателя «работающий студент» – это прежде всего работник, причем весьма непритязательный в своих запросах, тем самым являющийся привлекательной рабочей силой; для преподавателей вузов «работающий студент» – это именно студент, а не работник. Эта двойственность, маргинальность положения молодых людей, вызывает огромные трудности для всех социальных акторов: как для работодателей, так и для преподавателей, но более всего – для самих работающих студентов. Все это показывает актуальность исследования феномена работающего студента.

Социологи отмечают, что работающий студент – более перспективный работник, поскольку, имея опыт трудовой деятельности, он четче понимает цели своего профессионального саморазвития. В то же время вузы сами ориентированы на выполнение показателя трудоустройства, востребованности своих специалистов, они ведут мониторинг трудоустройства выпускников. Тем не менее проблемы есть и основные из них связаны с эффективным совмещением двух разных видов деятельности, каждый из которых занимает большое количество времени и отнимает много сил.

Исследования, проведенные в 1990– 2000-х гг. как на региональном, так и на всероссийском уровне, показывали, что примерно половина студентов-очников имели более или менее постоянную круглогодичную работу, а половина неработающих студентов также хотела бы работать, если бы имела такую возможность [Амбарова, Зборовский 2017, 234]. В середине 90-х гг. подрабатывали 77 % студентов технических факультетов, 72 % – экономических, 83 % – гуманитарных. Как и в прошлые годы, количество обучающихся, совмещающих учебу и работу, возрастало по мере продвижения от курса к курсу, но несколько падало к пятому курсу. Так, если на первом курсе работало 54 %, то на третьем – 81 %, а на пятом – 77 % [Петрова 2016, 783–788].

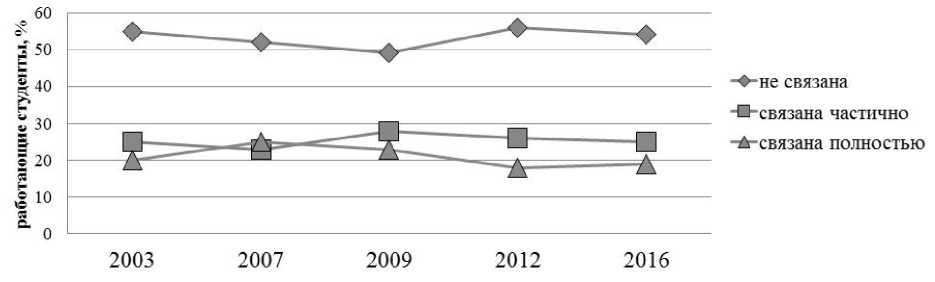

В вузах Екатеринбурга с 2003 по 2016 г. был проведен мониторинг, направленный на изучение феномена работающего студента, в частности, изучался вопрос о влиянии совме- щения учебы с работой на профессиональное самоопределение.

Как показали эмпирические исследования, только у 20 % от всех опрошенных работающих студентов работа связана с той профессией, на которую студент обучается в вузе, у 25 % – связь с осваиваемой специальностью есть, но частичная. На рисунке 2 представлена динамика работающих студентов в контексте связи с осваиваемой специальностью в вузе.

Исследование показало, что работающие студенты, обучающиеся на технические специальности, чаще имеют постоянную работу, студенты социально-экономического профиля, как правило, заняты на временных и сезонных работах. Если рассматривать гендерный аспект, то юноши чаще девушек совмещают работу с учебой.

Сами студенты положительно оценивают возможность совмещения учебной деятельности с трудовой. Как было отмечено выше, пятая часть студентов работает по специальности, связанной с той, на которую обучаются в вузе, и у четвертой части опрошенных работающих студентов такая связь имеется, но она частичная, соответственно, работающие студенты имеют и реализуют возможность применять полученные в учебном процессе знания и навыки в трудовой деятельности. Те студенты, чья трудовая деятельность далека от осваиваемой специальности, отмечают возможность наработки трудового стажа, опыта работы, заведения полезных связей и контактов, приобретение нового социального статуса и финансовой независимости от родителей. В целом можно сделать

Рис. 2. Динамика связи профессии уральской молодежи с получаемой специальностью за период с 1999 по 2016 год

вывод, что работающий студент является более конкурентоспособным на рынке труда по сравнению со своими одногруппниками, не имеющими опыта трудовой деятельности в период обучения в вузе.

Следует также отметить, что, по оценке большинства работающих студентов, работа все-таки мешает учебе, занимая все свободное, а в некоторых случаях и учебное время. В этом контексте остро встает вопрос о качестве получаемого образования, о влиянии фактора совмещения работы и учебы на глубину и полноту усвоенных знаний.

Если говорить о ведущих мотивах, побуждающих студенческую молодежь Урала идти работать, то они совпадают с общероссийскими [Студент... 2017, 776]: высокий доход; личное продвижение; успех в профессии; карьера; самореализация, в том числе профессиональная; достижение признания, уважения. Все меньше студенты ориентируются на статусные мотивы, на мотивы творческого труда, желание работать в хорошем коллективе.

Совмещение работы с учебной деятельностью в вузе, при условии полного или частичного совпадения трудовой деятельности с получаемой специальностью, является накоплением ресурса, при котором у студента формируется опыт работы, делающий его более перспективным работником по окончании вуза.

Студент и образование. Подавляющая часть уральских социологов сегодня работает в учебных заведениях, поэтому не удивителен научный интерес, проявляемый к проблеме образования. Важность образования для уральской молодежи подтверждает исследование, проведенное в 2018 г. Л.А. Алексеевой и И.А. Кохом, показавшее, что «отношение молодежи к образованию входит в число факторов влияющих на характер профессиональных ожиданий и осознание профессиональных жизненных перспектив, на отношение к профессии, как к терминальной, смыслообразующей ценности» [Алексеева, Кох 2016, 115].

Во главе уральской социологической школы, изучающей образование, стоит широко известный ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Гарольд Ефимович Зборовский. В эту школу входят сегодня доктора социологических наук

А.С. Ваторопин, Е.А. Шуклина, П.А. Амбаро-ва, М.В. Певная, Е.Н. Заборова и многие другие. Перечисленным выше авторам принадлежит обширный список трудов, содержащих как теоретические положения, так и эмпирические данные по различным аспектам социологии образования.

Г.Е. Зборовский с коллегами обобщил свои взгляды на систему высшего образования в статье «Существует ли система высшего образования в России?», опубликованной в журнале «Социс» за 2017 г. и признанной победителем в ежегодном конкурсе статей журнала. Авторы отмечают, что успешно действующей системы высшей школы в стране нет. Если и есть в этой сфере какая-то система (или хотя бы ее подобие), то речь может идти только о системе управления высшим образованием [Зборовский, Амбарова, Шуклина 2017].

«Но при этом она вся из себя вертикальная, жесткая, глухая по отношению к образовательным общностям в вузах и отдельным людям – короче, копия властной, политической, управленческой системе в стране. Я уже не говорю о дикой бюрократии, не знающей границ и пределов… Состояние современного высшего образования в нашей стране можно адекватно описать понятием в лучшем случае механистической системы» [Зборовский и др. 2016, 149]. Представление о нем как о системе – скорее миф, видимость, симулякр, чем ее сущностная характеристика. Высшее образование сегодня отличается отсутствием реальных связей между образовательными общностями и внутри них. Оно нуждается в трансформации в органическую систему, ориентированную на социально-экономический и социокультурный контекст развития общества, а также тех регионов и макрорегинов, в которых будут доминировать не вертикальные, а горизонтальные взаимодействия. Концептуальной основой такого развития служит модель нелинейного развития высшей школы [Зборовский и др. 2016; Зборовский, Шуклина, Амбарова 2016].

В настоящий момент уральские социологи продолжают работать в перечисленных выше направлениях, модернизируя аспекты изучения в контексте новых исторических процессов. Так, в поле зрения ученых нахо- дится дистанционное образование, непрерывное образование, исследуется роль информационных технологий в образовательном процессе. Ученые имеют тесные связи как с социологами других регионов и с АН России, так и с зарубежными коллегами.

СПИКОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеева, Кох 2016 – Алексеева Л.А., Кох И.А. Профессионально-ценностные ориентации студенческой молодежи на примере исследования приоритетов в структуре терминальных и инструментальных жизненных ценностей студентов // Вопросы управления. 2016. № 4. С. 113–118.

Амбарова, Зборовский 2017 – Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. Время социальной общности. Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2017.

Большой Урал... 2001 – Большой Урал – XXI век . Материалы XIII Уральских социологических чтений: в 3 ч. Ч. 2. Из истории социологии на Урале: Наука – люди науки – научные коллективы. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001.

Боронина и др. 2012 – Боронина Л.Н., Белова О.Р., Вишневский Ю.Р., Сенук З.В. Ценностные ориентации и установки университетской молодежи // Студенчество начала XXI века: ценностные ориентации и повседневные практики. Екатеринбург: УрФУ, 2012. С. 183–197.

Вишневский (ред.) 2017 – Вишневский Ю.Р. (ред.). Студент 1995–2016 гг.: динамика социокультурного развития студенчества Среднего Урала: монография / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2017.

Вишневский, Зборовский 2015 – Вишневский Ю.Р., Зборовский Г.Е. Уральские социологические чтения: 40 лет преемственности и развития. Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.

Вишневский, Шапко 2006 – Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Парадоксальный молодой человек // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 26–36.

S0132162517110095.

Зборовский и др. 2016 – Зборовский Г.Е., Амба-рова П.А., Каташинских В.С., Клюев А.К., Кузьминчук А.А., Кульпин С.В., Певная М.В., Шаброва Н.В., Шуклина Е.А. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: теоретическая концепция и практические возможности: монография. Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2016. Зборовский, Шуклина, Амбарова 2016 – Зборовс кий Г.Е., Шуклина Е.А., Амбарова П.А. Нелинейность развития высшего образования: контуры концепции и возможные макрорегио-нальные практики // Высшее образование в России. 2016. № 4. С. 34–44.

Лаврова 2016 – Лаврова А.Г. Комплекс ценностных ориентаций современной молодежи в сфере образования на примере студентов ЮУрГУ // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 69–74.

Молодежь... 1996 – Молодежь – будущее России.

Тез. докл. Х Уральских социол. чтений. Екатеринбург: УИМ, 1996.

Петрова 2016 – Петрова Т.Э. Студенчество глазами социологов: историко-социологический подход // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 783–789.

Список литературы Социология молодежи: уральская школа

- Алексеева, Кох 2016 - Алексеева Л.А., Кох И.А. Профессионально-ценностные ориентации студенческой молодежи на примере исследования приоритетов в структуре терминальных и инструментальных жизненных ценностей студентов // Вопросы управления. 2016. № 4. С. 113-118.

- Амбарова, Зборовский 2017 - Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. Время социальной общности. Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2017.

- Большой Урал... 2001 - Большой Урал - XXI век. Материалы XIII Уральских социологических чтений: в 3 ч. Ч. 2. Из истории социологии на Урале: Наука - люди науки - научные коллективы. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001.

- Боронина и др. 2012 - Боронина Л.Н., Белова О.Р., Вишневский Ю.Р., Сенук З.В. Ценностные ориентации и установки университетской молодежи // Студенчество начала XXI века: ценностные ориентации и повседневные практики. Екатеринбург: УрФУ, 2012. С. 183-197.

- Вишневский (ред.) 2017 - Вишневский Ю.Р. (ред.). Студент 1995-2016 гг.: динамика социокультурного развития студенчества Среднего Урала: монография / под общ. ред. Ю.Р. Вишневского. Екатеринбург: УрФУ, 2017.

- Вишневский, Зборовский 2015 - Вишневский Ю.Р., Зборовский Г.Е. Уральские социологические чтения: 40 лет преемственности и развития. Монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015.

- Вишневский, Шапко 2006 - Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Парадоксальный молодой человек // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 26-36.

- Зборовский, Амбарова, Шуклина 2017 - Зборовский Г.Е., Амбарова П.А., Шуклина Е.А. Существует ли система высшего образования в России? // Социологические исследования. 2017. № 11. С. 76-86.

- DOI: 10.7868/S0132162517110095

- Зборовский и др. 2016 - Зборовский Г.Е., Амбарова П.А., Каташинских В.С., Клюев А.К., Кузьминчук А.А., Кульпин С.В., Певная М.В., Шаброва Н.В., Шуклина Е.А. Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегионе: теоретическая концепция и практические возможности: монография. Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2016.

- Зборовский, Шуклина, Амбарова 2016 - Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А., Амбарова П.А. Нелинейность развития высшего образования: контуры концепции и возможные макрорегиональные практики // Высшее образование в России. 2016. № 4. С. 34-44.

- Лаврова 2016 - Лаврова А.Г. Комплекс ценностных ориентаций современной молодежи в сфере образования на примере студентов ЮУрГУ // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 69-74.

- Молодежь... 1996 - Молодежь - будущее России. Тез. докл. Х Уральских социол. чтений. Екатеринбург: УИМ, 1996.

- Петрова 2016 - Петрова Т.Э. Студенчество глазами социологов: историко-социологический подход // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. С. 783-789.