Содержание металлотионеинов в органах овец при хроническом поступлении свинца с рационом

Автор: Мирзоев Э.Б., Кобялко В.О., Полякова И.В., Губина О.А., Фролова Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Резистентность: факторы и стимуляция

Статья в выпуске: 6 т.50, 2015 года.

Бесплатный доступ

При изучении воздействия свинца на млекопитающих одним из информативных показателей служит количество металлотионеинов (МТ) в тканях органов. МТ - это низкомолекулярные белки (6-7 кДа), содержащие до 30 % цистеина, которые связывают ионы тяжелых металлов (Cd 2+, Zn 2+, Pb 2+, Hg 2+, Cu 2+) и действуют как ловушка для свободных радикалов. Предполагается, что содержание МТ в тканях млекопитающих зависит не только от количества свинца, способа его введения (поступления в организм с водой и(или) рационом), вида ткани и ее физиологических функций, но и от количества клеток в органе и их функциональной активности. В то же время нарушение функциональной и синтетической активности клеток может сопровождаться изменением индекса массы органов. В связи с этим актуальным представляется исследование образования МТ при воздействии свинца на сельскохозяйственных животных, в частности овец. В настоящей работе мы изучили содержание МТ, клеточность и индекс массы органов у овец романовской породы при экспериментальной интоксикации свинцом. Эксперимент проводили на 27 особях с живой массой 33,0±1,1 кг в возрасте 1-1,5 года. Животные были разделены на четыре группы: I группа (4 гол.) служила контролем и получала только основной рацион; овцам II (5 гол.), III (9 гол.) и IV (9 гол.) групп ежедневно в течение 90 сут дополнительно скармливали нитрат свинца (5 мг/кг, 25 мг/кг и 150 мг/кг корма), что соответствовало 1; 5 и 30 МДУ (максимально допустимый уровень) металла в кормах. Рацион включал 0,3 кг комбикорма и 2 кг разнотравного сена. Нитрат свинца задавали с комбикормом 1 раз в сутки. Суточное поступление металла в среднем на голову для овец II группы составило 10 мг, III группы - 50 мг, IV группы - 300 мг, а доза воздействия - соответственно 0,3; 1,5 и 9 мг/кг живой массы. Исследование биологических показателей проводили в тканях органов с разными физиологическими функциями (печень, почки, селезенка), которые различаются по интенсивности накопления металла и пролиферации. Органы (печень, почки, селезенка) отбирали после убоя животных: перед началом эксперимента (до затравки) - 1 гол., на 30-е и 60-е сут интоксикации - по 1 гол. из II группы и по 3 гол. из III и IV групп, на 90-е сут - по 3 гол. из каждой группы. Установлено, что конститутивные значения для количества МТ в тканях печени и почек овец были выше, чем в селезенке, а число клеток - меньше. Хроническое поступление свинца с рационом приводило к увеличению содержания МТ в печени, а также числа клеток и индекса массы органа. Наиболее выраженные отклонения наблюдали у животных из IV группы. В тканях почек отмечали нелинейный характер изменений содержания МТ. Снижение количества МТ на 30-е сут интоксикации при увеличении числа клеток в почках свидетельствовало об угнетении синтетической активности клеток, а рост индекса массы органа при одновременном уменьшении количества клеток на 60-е и 90-е сут - о развитии негативных процессов. В тканях селезенки регистрировали ингибирование синтеза МТ и нелинейный характер изменения числа клеток. Сравнительный анализ полученных результатов позволяет говорить о развитии негативных процессов в печени, почках и селезенке, что было связано, с одной стороны, с интенсивностью накопления свинца, с другой - с чувствительностью клеток органов к токсическому воздействию металла. Предполагается, что один из факторов высокой чувствительности спленоцитов к воздействию свинца - низкая конститутивная экспрессия МТ.

Свинец, металлотионеин, овца, печень, почки, селезенка

Короткий адрес: https://sciup.org/142133648

IDR: 142133648 | УДК: 636.32/.38:591.111.8:57.04:546.815 | DOI: 10.15389/agrobiology.2015.6.839rus

Текст научной статьи Содержание металлотионеинов в органах овец при хроническом поступлении свинца с рационом

Свинец как загрязнитель окружающей среды и классический токсичный элемент привлекает внимание не только гигиенистов и токсикологов, но и экологов (1-4). В организм млекопитающих он поступает с кормом и водой и накапливается в органах и тканях. При изучении воздействия свинца на млекопитающих одним из информативных показателей служит количество металлотионеинов (МТ) в тканях органов (5-8).

МТ — это низкомолекулярные белки (6-7 кДа), содержащие до 30 % цистеина. В организме млекопитающих МТ связывают ионы тяжелых металлов (Cd2+, Zn2+, Pb2+, Hg2+, Cu2+), поддерживают гомеостаз меди и 839

цинка и действуют как ловушка для свободных радикалов (9-12). Ионы металлов по степени индукции синтеза МТ в печени мышей располагаются в последовательности Cd2+ > Pb2+ > Zn2+ > Hg2+ > Cu2+ (13).

На лабораторных животных показано, что при воздействии свинца активация синтеза МТ в тканях органов зависит от способа введения. Так, экспрессию МТ, связывающих свинец и цинк, в тканях органов мышей регистрировали при введении ацетата свинца внутривенно и внутрибрюшинно, но не подкожно (14). Повышение количества МТ в тканях почек у крыс отмечали при хроническом поступлении свинца с питьевой водой в концентрациях 200-300 мг/л (15).

На сельскохозяйственных животных, в частности овцах, установлено, что хроническое поступление нитрата свинца с рационом в дозах 5; 25 и 150 мг/кг корма приводит к увеличению содержания МТ в лимфоцитах периферической крови (16). В то же время данные о синтезе МТ в органах сельскохозяйственных животных при поступлении свинца с рационом отсутствуют. Более того, не установлены конститутивные уровни синтеза этих соединений у овец в органах с разными физиологическими функциями, которые различаются по интенсивности накопления свинца и пролиферации. Так, печень и почки имеют низкую пролиферативную активность и накапливают больше свинца по сравнению с селезенкой (17-21).

Предполагается, что содержание МТ в тканях органов у млекопитающих зависит не только от количества свинца, способа его введения, вида ткани и ее физиологических функций, но и от числа клеток в органе и их функциональной активности (интенсивность синтеза и экспрессия генов МТ). При хроническом воздействии свинца на млекопитающих изменение функциональной и синтетической активности клеток может сопровождаться снижением их жизнеспособности и(или) пролиферацией, что приводит к изменению индекса массы органа (отношение массы органа к живой массе животного).

В представляемом исследовании на овцах романовской породы мы впервые оценили уровень конститутивного синтеза МТ в органах с разной функцией и индуцированную экспрессию МТ в условиях хронической интоксикации свинцом, поступающим с рационом, при сопоставлении с состоянием и пролиферативной активностью в этих органах. Сравнительный анализ выявил различия в содержании МТ в органах. В целом рост токсической нагрузки сопровождался негативными процессами — снижением синтеза МТ при повышении числа клеток и увеличении относительной массы органов. Возможно, один из факторов высокой чувствительности спленоцитов к воздействию свинца — низкий уровень конститутивного синтеза МТ.

Целью настоящего исследования стала оценка содержания метал-лотионеинов, клеточности и индекса массы печени, почек и селезенки у овец при хроническом поступлении свинца с кормом.

Методика. Исследования проводили на 27 овцах романовской породы (живая масса 33,0±1,1 кг, возраст 1-1,5 года). Кормление и уход за животными осуществляли в соответствии с требованиями «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 г. ¹ 708 н). Овец содержали в условиях вивария Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных (г. Боровск, Калужская обл.), кормили дважды в сутки при свободном доступе к воде. Рацион включал 0,3 кг комбикорма и 2 кг разнотравного сена. Комбикорм содержал 44,0 % ячменя, 41,4 % пшеницы, 11,7 % подсолнечного шрота, 1,0 % поваренной соли, 1,0 % обесфторенного фосфата, 1,0 % премикса; состав сена — 87,9 % сырого вещества, 8,89 % протеина, 2,26 % жира, 32,6 % клетчатки, 4,26 % золы.

Животных разделили на четыре группы: I (4 гол., интактные особи) служила контролем; овцы II (5 гол.), III (9 гол.) и IV групп (9 гол.) ежедневно в течение 90 сут получали с рационом нитрат свинца (5 мг/кг, 25 мг/кг и 150 мг/кг корма). Содержание свинца в рационе животных из II группы соответствовало 1 МДУ (максимально допустимый уровень) металла в кормах, III — 5 МДУ и IV — 30 МДУ. Нитрат свинца задавали с комбикормом 1 раз в сутки с учетом количества корма (в среднем 2 кг), поступающего в желудочно-кишечный тракт. Для этого 100 г комбикорма смешивали с 50 мл раствора нитрата свинца нужной концентрации. Суточное поступление металла в среднем на 1 гол. для овец II группы составило 10 мг, III группы — 50 мг, IV группы — 300 мг, а доза воздействия соответственно 0,3; 1,5 и 9 мг/кг живой массы. Органы (печень, почки, селезенка) отбирали после убоя животных: перед началом эксперимента (до затравки) — 1 гол. из I группы, на 30-е и 60-е сут интоксикации — по 1 гол. из II группы и по 3 гол. из III и IV групп, на 90-е сут — по 3 гол. из каждой группы.

Содержание МТ в тканях органов оценивали радиохимическим методом (22, 23), который основан на замещении 109Cd ионов металла, хелатированных в МТ. Образцы тканей гомогенизировали в Трис-HCl буфере (0,1 М, pH 8,2) и доводили объем до 2 мл. Для денатурации высокомолекулярных белков надосадочную жидкость прогревали на кипящей водяной бане в течение 3 мин, затем охлаждали на льду и центрифугировали 7 мин при 16000 g и 4 ° C. К 0,2 мл индикаторного реагента добавляли 0,2 мл пробы, перемешивали и инкубировали 10 мин при 20 ° C. Для приготовления индикаторного реагента к 1 мл Трис-HCl буфера добавляли 40 мкл 109CdCl 2 и 20 мкл CdCl2 (концентрация 100 мкг/мл). В пробирки с образцами вносили 0,1 мл 2 % раствора гемоглобина (стандарт фирмы «Агат», Россия), перемешивали и прогревали на кипящей водяной бане 3 мин с последующим охлаждением на льду. Аналогичную процедуру проводили дважды. Далее пробы центрифугировали 15 мин при 3900 g и 4 ° C и отбирали супернатант (0,2 мл).

Для каждой серии измерений анализировали холостую пробу (вместо исследуемого образца вносили 0,2 мл буфера) и общую активность (исследуемую пробу и гемоглобин заменяли на буфер — стандарт).

Для расчета количества МТ в образцах использовали формулу (22): M = [17,8-V-(A - К)•C-1]•m-1, где М — количество МТ, мкг/г ткани; V — кратность разбавления образца; 17,8 — количество кадмия в пробе, нмоль/мл, что соответствует количеству МТ в пробе, мкг (значение, используемое для пересчета); m — масса навески, г; А, К, С — число распадов соответственно в пробах, холостой пробе и стандарте. Радиоактивность проб измеряли на низкоэнергетическом у-спек-трометре с полупроводниковым детектором СО-05П1 («Аспект», Россия).

Клеточность и индекс массы органов определяли общепринятыми методами (24). Предварительно взвешенный биоматериал из средней части органа растирали тефлоновым пестиком в пробирке с небольшим объемом среды (140 мM NaCl, 5 мM KCl, 5 мM HEPES буфер, pH 7,4 ) . Для почек и печени объем среды составлял 2 мл, для селезенки — 4 мл. Гемолиз эритроцитов в суспензии клеток проводили с помощью жидкости Тюрка. Содержимое пробирок тщательно перемешивали и через 2 мин отбирали супернатант для подсчета клеток в камере Горяева. Клеточность органов определяли по формуле: К = Y/m, где m — масса навески, мг; Y — число клеток. Для расчета индекса (коэффициента) массы органов использовали 841

формулу И = m1/M1, где m1 — масса органа, кг; M1 — живая масса овцы, кг.

Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статистики с использованием t -критерия Стьюдента. Различия значений считали достоверными при p < 0,05 (25).

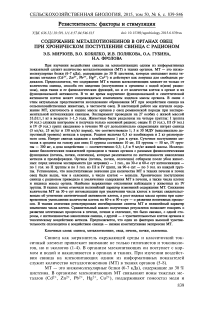

Результаты . Содержание МТ в печени у интактных овец (контроль) составило 168±16 мкг/г ткани (рис., А). У животных II группы (1 МДУ) величина показателя в течение первых 60 сут интоксикации соответствовала контролю, а на 90-е сут превышала его в 2,1 раза (р < 0,05). С увеличением поступления металла с рационом количество МТ в печени овец III (5 МДУ) и IV групп (30 МДУ) достоверно возрастало во все сроки исследования.

А

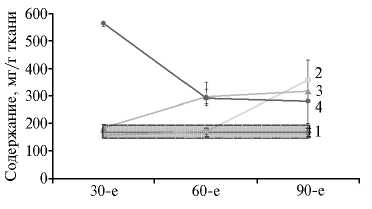

Б

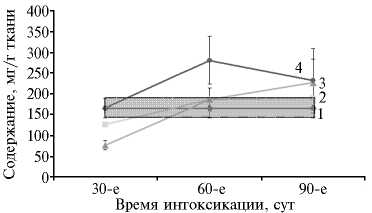

Содержание металлотионеинов в печени (А) , почках (Б) и селезенке (В) у овец романовской породы при хроническом поступлении свинца с рационом: 1 — I группа (контроль), 2 — II группа (1 МДУ, 5 мг/кг корма), 3 — III группа (5 МДУ, 25 мг/кг корма), 4 — IV группа (30 МДУ, 150 мг/кг корма) (виварий Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, г. Боровск, Калужская обл.). МДУ — максимально допустимый уровень; серая область — значения в контроле (среднее и ошибка среднего).

Так, у животных III группы величина показателя на 30-е, 60-е и 90-е сут была выше контроля соответственно на 11 %, 77 % (р < 0,05) и 88 % (р < 0,05). В то же время у овец IV группы максимальное количество МТ в печени регистрировали на 30-е сут интоксикации (335 % от контроля). На 60-е и 90-е сут отмечали снижение содержания МТ в этом органе, хотя значения показателя достоверно превышали контроль соответственно на 73 и 66 % (р < 0,05).

Действительно, у животных II группы на 30-е и 60-е сут интоксикации число клеток в печени возросло соответственно на 62 и 100 % (табл.). Наиболее выраженные изменения показателя наблюдали с увеличением количества металла в рационе. В тканях печени у овец III и IV групп на 30-е, 60-е и 90-е сут число клеток увеличивалось на 52 % (р < 0,05), 106 % (р < 0,05), 176 % и 150 % (р < 0,05), 164 % (р < 0,05), 164 % (р < 0,05). В то же время индекс массы органа у подопытных животных возрастал практически во все сроки исследования (см. табл.). Достоверное повышение значений показателя у овец III и IV групп отмечали на 30-е и 60-е сут. Наиболее выраженные изменения наблюдали у животных IV группы.

Полученные результаты свидетельствовали о компенсаторной реакции организма, однако снижение содержания МТ в тканях печени у овец IV группы на 60-е и 90-е сут при повышении числа клеток в органе позволяет говорить об ингибировании синтетической активности гепатоцитов и развитии негативных процессов. На то же указывают результаты оценки накопления свинца в печени в эти сроки (данные не приведены). 842

Клеточность и индекс массы органов у овец романовской породы в зависимости от дозы и сроков хронического поступления свинца с рационом ( M ± m , виварий Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, г. Боровск, Калужская обл.)

|

Группа |

Pb2+, мг/кг корма |

Клеточность, ½103 кл/мг ткани |

Индекс массы органа, ½10-4 |

||||

|

30 сут |

60 сут 1 |

90 сут |

30 сут |

60 сут 1 |

90 сут |

||

|

Печень |

|||||||

|

I |

0 |

Усредненное значение 14,3±1,0 |

Усредненное значение 11,2±0,4 |

||||

|

II |

5 |

23,1 |

28,6 |

16,1±1,4 |

16,1 |

14,9 |

11,8±0,3 |

|

III |

25 |

21,7±0,7* |

29,4±5,1* |

39,4±21,5 |

14,3±0,7* |

14,2±1,0* |

11,1±0,4 |

|

IV |

150 |

35,7±1,9* |

37,7±9,2* |

37,7±5,9* |

15,6±0,9* |

14,8±1,2* |

12,0±0,3 |

|

Почки |

|||||||

|

I |

0 |

Усредненное значение 14,0±0,9 |

Усредненное значение 19,5±1,2 |

||||

|

II |

5 |

12,3 |

16,3 |

18,8±1,2* |

22,6 |

19,7 |

20,9±0,5 |

|

III |

25 |

18,7±1,1 |

14,7±1,1 |

11,8±7,9 |

24,0±1,2* |

21,5±0,5 |

22,2±0,5 |

|

IV |

150 |

16,2±7,9 |

11,9±1,2 |

8,4±0,2 |

23,6±0,9* |

24,8±0,5* |

37,2±7,4* |

|

Селез |

енка |

||||||

|

I |

0 |

Усредненное значение 35,2±0,5 |

Усредненное значение 12,0±2,0 |

||||

|

II |

5 |

48,2 |

27,8 |

42,7±1,6* |

12,0 |

10,3 |

11,3±1,4 |

|

III |

25 |

64,6±1,0* |

36,1±2,3 |

31,1±4,3 |

11,5±0,9 |

12,1±1,2 |

12,2±1,2 |

|

IV |

150 |

62,6±7,0* |

60,9±4,9* |

33,1±3,0 |

13,8±1,7 |

10,8±1,3 |

12,4±1,1 |

|

Приме |

ч е ни е. Описание групп см. |

в разделе «Методика». |

|||||

|

* Различия с контролем достоверны при р < 0,05. |

|||||||

В почках у интактных овец (см. рис., Б) количество МТ составляло 166±23 мкг/г ткани. У животных из II группы на 30-е сут значения этого показателя были ниже контроля. В последующие сроки количество МТ повышалось. Аналогичную динамику регистрировали и с увеличением содержания свинца в рационе. Так, на 30-е сут у овец III группы отмечали снижение содержания МТ на 54 % относительно контроля (р < 0,05). На 60-е и 90-е сут этот показатель повышался. В то же время у животных из IV группы на 30-е сут наблюдения содержание МТ достоверно не отличалось от контрольных значений, а на 60-е и 90-е сут — превышало контроль соответственно на 69 % (р < 0,05) и 39 %. Низкие значения показателя на 30-е сут интоксикации можно объяснить ингибированием синтеза МТ в клетках, специфичностью изоформы МТ и клеточностью органа. Так, у животных из II группы число клеток в почках возрастало на 34 % (р < 0,05) на 90-е сут интоксикации (см. табл.). У животных III и IV групп клеточность органа была выше контроля на 30-е сут (34 % и 16 %). В последующие сроки у них отмечали тенденцию к снижению числа клеток: на 90-е сут оно было ниже контроля соответственно на 16 и 40 %. Вероятно, наблюдаемые различия между группами зависели от содержания металла в органе. Предполагается, что низкие количества свинца в почках активируют пролиферативные процессы, а высокие, напротив, вызывают гибель клеток.

Определение индекса массы почек выявило рост величины показателя (см. табл.). Достоверные отличия от контроля у животных в III группе регистрировали на 30-е сут, в IV — во все сроки исследования.

Необходимо подчеркнуть, что изменения содержания МТ в почках носили нелинейный характер. Снижение этого показателя на 30-е сут интоксикации при увеличении числа клеток позволяет говорить об угнетении их синтетической активности и развитии негативных процессов. В пользу этого можно привести данные об увеличении индекса массы органа при одновременном уменьшении числа клеток на 60-е и 90-е сут.

В тканях селезенки у овец в I группе содержание МТ составило 100,5±4,4 мкг/г (см. рис., В). У животных из II группы на 30-е и 60-е сут интоксикации величина показателя снижалась соответственно на 40 % (р < 0,05) и 20 %. На 90-е сут содержание МТ достоверно превышало контроль на 56 % (р < 0,05). С увеличением количества свинца в рационе низкие значения показателя регистрировали практически во все сроки исследования. Так, у овец III группы интенсивность синтеза МТ была ингибирована соответственно на 43 % (р < 0,05), 47 % (р < 0,05) и 20 % (р < 0,05), IV группы — на 40 % (р < 0,05), 30 % (р < 0,05) и 14 %.

Число клеток в селезенке у животных II группы на 30-е сут интоксикации было выше контроля на 37 % (см. табл.). На 60-е сут наблюдали тенденцию к снижению величины этого показателя, хотя к 90-м сут число клеток в органе достоверно возрастало. У овец из III и IV групп значения показателя превышали контроль в течение первых 60 сут, а затем уменьшались. В то же время определение индекса массы селезенки не обнаружило существенных различий относительно контроля во всех группах.

Нелинейная динамика числа клеток в селезенке при отсутствии изменений индекса массы свидетельствовала о формировании компенсаторных реакций. Однако ингибирование синтеза МТ в спленоцитах скорее указывало на развитие негативных процессов.

Сравнительный анализ полученных данных выявил различия в содержании МТ в органах. В печени и почках овец количество МТ было выше, чем в селезенке. При хроническом поступлении свинца с рационом в печени наблюдали увеличение значений показателя, а в селезенке, напротив, снижение. В почках изменения количества МТ носили нелинейный характер. Вероятно, базальный уровень МТ в клетках органов характеризует их чувствительность к воздействию свинца. В то же время интенсивность синтеза МТ при одинаковой концентрации свинца может быть различной (26, 27). Более того, увеличение содержания МТ в органе может быть связано с процессами регенерации и(или) пролиферации.

Действительно, у интактных овец значение клеточности в селезенке составило (35,2±0,5)½104, в почках — (14,0±0,9)½104, в печени — (14,3±1,0)½103 клеток/мг ткани. Следовательно, по числу клеток в органе можно представить последовательность: селезенка > почки > печень. При поступлении свинца изменения в органах носили разнонаправленный характер. В печени число клеток возрастало в течение всего периода исследования, в селезенке и почках — лишь на 30-е сут, после чего наблюдали его снижение. В тканях печени и почек интенсивность накопления свинца была выше, чем в селезенке, поэтому полученные результаты позволяют говорить о чувствительности спленоцитов. Возможно, одним из факторов высокой чувствительности клеток селезенки к воздействию свинца был низкий уровень конститутивной экспрессии МТ. Необходимо подчеркнуть, что при хроническом поступлении свинца изменение индекса массы органа наблюдали только для печени и почек.

Таким образом, хроническое поступление свинца с рационом в дозах 5 (1 МДУ), 25 (5 МДУ) и 150 мг/кг корма (30 МДУ) приводило к увеличению содержания металлотионеинов (МТ) в печени, а также числа клеток и индекса массы органа. Наиболее существенные нарушения наблюдали у животных IV группы (30 МДУ). В почках отмечали нелинейный характер изменений количества МТ. Его снижение на 30-е сут при увеличении числа клеток в почках свидетельствует об угнетении синтетической активности клеток, а рост индекса массы органа при одновременном уменьшении числа клеток на 60-е и 90-е сут — о развитии негативных процессов. В селезенке наблюдали ингибирование синтеза МТ и нелинейный характер изменения клеточности. Полученные результаты указывают на развитие негативных процессов в печени, почках и селезенке, что связано, с одной стороны, с интенсивностью накопления свинца, с другой — с чувствительностью клеток этих органов к токсическому воздействию металла. 844

Установлено, что содержание МТ в тканях печени и почек у интактных овец было выше, чем в селезенке, а число клеток — ниже. Предполагается, что один из факторов высокой чувствительности спленоцитов к воздействию свинца — низкий уровень конститутивного синтеза МТ.

Список литературы Содержание металлотионеинов в органах овец при хроническом поступлении свинца с рационом

- Доклад о свинцовом загрязнении окружающей среды Российской Федерации и его влиянии на здоровье населения. М., 1997.

- Снакин В.В. Свинец в биосфере. Вестник РАН, 1998, 68(3): 214-224.

- Хамидулина Х.Х., Давыдова Ю.О. Международное регулирование свинца и его соединений. Гигиена и санитария, 2013, 6: 57-59.

- National Toxicology Program. US Department of Health and Human Services. Monograph on health effects of low-level lead. 2012 (http://ntp.niehs.nih.gov).

- Chen H.I., Chiu Y.W., Li W.F., Chen Y.C., Chuang H.Y. The association of metallothijnein-4 gene polymorphism and renal function in long-term lead exposed workers. Biol. Trace Elem. Res., 2010, 137: 55-62 ( ) DOI: 10.1007/s12011-009-8564-x

- Qu W., Diwan B.A., Liu J., Gover R.A., Dawson T., Horton J.L., Cherian M.G., Waalkes M.P. The metallothionein-null phenotype is associated with heightened sensitivity to lead toxicity and an inability to form inclusion bodies. Am. J. Pathol., 2002, 160: 1047-1056 ( ) DOI: 10.1016/S0002-9440(10)64925-5

- Tokar E.J., Diwan B.A., Waalkes M.P. Early life inorganic lead exposure induces testicular teratoma and renal and urinary bladder preneoplasma in adult metallothionein-knockout mice but not in wild type mice. Toxicology, 2010, 276: 5-10 ( ) DOI: 10.1016/j.tox.2010.06.006

- Waalkes M.P., Liu J. Grover R.A., Diwan B.A. Metallothionein-I/II double knockout mice are hypersensitive to lead-induced kidney carcinogenesis: Role of inclusion body formation. Cancer Res., 2004, 64: 7766-7772 ( ) DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-04-2220

- Klaasen C.D., Liu J., Diwan B.A. Metallothionein protection of cadmium toxicity. Toxicol. Appl. Pharmacol., 2009, 238(3): 215-220 ( ) DOI: 10.1016/j.taap.2009.03.026

- Yu J., Fujishiro H., Oyama T.M., Hasegawa T., Seko Y., Miura N., Himeno S. Dichotomous effects of lead acetate on the expression of metallothionein in the liver and kidney of mice. Biol. Pharm. Bull., 2009, 32: 1037-1042 ( ) DOI: 10.1248/bpb.32.1037

- Jamieson J.A., Shuhyta J.N., Taylor C.G. Lead does not affect transcription of intestinal zinc-binding proteins in growing rats. Exp. Biol. Med., 2007, 232: 744-753.

- Kang Y.J. Metallotionein redox cycle and function. Exp. Biol. Med., 2006, 231: 1459-1467.

- Пыхтеева Е.Г. Изучение индукции металлотионеинов в печени мышей при внутрибрюшинном введении солей двухвалентных металлов. Современные проблемы токсикологии пищевой и химической безопасности, 2012, 1(56): 20-24.

- Maitani T., Watahiki A., Suzuki K.T. Induction of metallothionein after lead administration by three injection routes in mice. Toxicol. Appl. Pharmacol., 1986, 83: 211-217 ( ) DOI: 10.1016/0041-008X(86)90298-X

- Wang L., Chen D.W., Wang H., Liu Z.P. Effects of lead and/or cadmium on the expression of metallothionein in the kidney of rats. Biol. Trace Elem. Res., 2009, 129: 190-199 ( ) DOI: 10.1007/s12011-008-8288-3

- Мирзоев Э.Б., Кобялко В.О., Полякова И.В., Губина О.А., Фролова Н.А. Содержание металлотионеинов и общего белка в лимфоцитах периферической крови овец при хроническом поступлении нитрата свинца с рационом. Токсикологический вестник, 2014, 6(129): 36-39.

- Андрусишина И.Н., Лампека Е.Г., Голуб И.А. К вопросу о нефротоксичности свинца, кадмия и ртути у животных. Актуальные проблемы транспортной медицины, 2006, 2(4): 53-57.

- Стежка В.А., Дмитруха Н.Н., Диденко М.Н., Билько Т.А., Лампека Е.Г. Сравнительное исследование токсических эффектов свинца и кадмия на селезенку и спленоциты крыс. Современные проблемы токсикологии, 2003, 3: 32-39.

- Hettiarachchi G.M., Pierzynski M.G., Oehme F.W., Sonmez O., Ryan J.A. Treatment of contaminated soil with phosphorus and manganese oxide reduces lead absorption by Sprague-Dawley rats. J. Environ. Qual. 2003, 32: 1335-1345 ( ) DOI: 10.2134/jeq2003.1335

- U.S. Environmental Protection Agency. Air quality criteria for lead. Volume 1 of 2. 2006. EPA/600/R-5/144aF.

- U.S. Environmental Protection Agency. Integrated science assessment for lead. 2012. EPA/600/R-10/075B.

- Eaton D.L., Toal B.F. Evaluation of the Cd/Hemoglobin affinity assay for the rapid determination of metallothionein in biological tissues. Toxicol. Appl. Pharmacol., 1982, 66: 134-142.

- Котеров А.Н., Требенок З.А., Пушкарева Н.Б., Никольский А.В. Влияние цинк-металлотионеинов на перекисное окисление липидов в клетках костного мозга грызунов. Радиационная биология. Радиоэкология, 1998, 38(3): 426-430.

- Трахтенберг И.М., Сова Р.Е., Штефтель В.О., Оникиенко Ф.А. Проблема нормы в токсикологии (современные представления и методические подходы, основные параметры и константы). М., 1991.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М., 1990.

- Shimoda R., Achanzar W.E., Qu W., Nagamine T., Takagi H., Mori M., Waalkes M.P. Metallothionein is a potential negative of apoptosis. Toxicol. Sci., 2003, 73: 294-300 ( ) DOI: 10.1093/toxsci/kfg095

- Shimoda R., Nagamine T., Takagi H., Mori M., Waalkes M.P. Induction of apoptosis in cells by cadmium: quantitative negative correlation between basal or induced metallothionein concentration and apoptotic rate. Toxicol. Sci., 2001, 64: 208-215 ( ) DOI: 10.1093/toxsci/64.2.208