Содержание права собственности на землю

Автор: Тагиров А.Т.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3 (8), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140105752

IDR: 140105752

Текст статьи Содержание права собственности на землю

Земельный Кодекс РФ предусматривает следующие права на земельные участки – собственность, пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренда, ограниченное пользование чужим земельным участком (сервитут). Вещные права, предусмотренные Гражданским Кодексом РФ – пожизненное наследуемое владение и постоянное (бессрочное) пользование – применяются только в отношении земельных участков; на них не могут быть распространены такие вещные права как хозяйственное ведение и оперативное управление.

Содержание права собственности на земельные участки определено гражданским законодательством, а Земельный кодекс регламентирует особенности осуществления правомочий собственника в отношении земельных участков.

В главе 1 Земельного кодекса РФ закрепляется понятие объекта права собственности на землю; в главе 3 закреплены понятие собственности на землю, ее виды, определен круг субъектов собственности на землю; в главе 5 закрепляются основание и порядок возникновения права собственности на земельные участки; в главе 6 закреплены права и обязанности собственников земельных участков; в статье 7 – ограничение и прекращение права собственности на земельные участки; в статье 9 –защита прав собственности на землю.

Согласно статье 209 Гражданского Кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Владение – это первичный компонент собственности, это основанный на законе физический контроль над участком, это обладание им как своим. Владение создает предпосылки для реализации прав пользования и распоряжения. Можно иметь земельный участок во владении, но в силу каких-то обстоятельств не пользоваться им. Право владения неразрывно связывается с обязанностью целевого использования земельного участка.

Пользование – это возможность извлекать ее полезные свойства – выращивать сельхозпродукцию, содержать скот, заниматься строительством и т.д. Субъект права собственности может одновременно обладать и правом владения, и правом пользования. В статье 40 Земельного кодекса РФ указано, что собственник имеет право использовать для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, т.е. пользоваться не только поверхностью земли с почвенным покровом, но и недрами. Собственник имеет право собственности на посевы и посадки сельхозкультур, полученную продукцию, доходы от ее реализации (если участок не передан в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение, либо безвозмездное срочное пользование).

Распоряжение – это возможность определять юридическую судьбу участка. Это высший способ реализации отношений между объектом и субъектом собственности – перевод из одной категории в другую, установление определенного порядка пользования, возведение строений, отчуждение участка, передача в аренду, дарение, обмен, завещание, продажа, внесение в качестве доли в уставный капитал и т.д.

В статье 209 Гражданского Кодекса хоть и прописано, что собственник совершает любые действия со своим имуществом, все же имеются на это широкое право ограничения – действия не должны противоречить закону и иным правовым актам; действия не должны нарушать охраняемые законом права других лиц.

В зарубежной теории и практике кроме владения, пользования и распоряжения в содержание права собственности включаются еще 8 элементов, образуя в итоге «пучок» из 11 элементов (по А.М.Оноре). С.Пейович включает в свой «пучок» прав следующие правомочия:

-

1) право пользования имуществом (usus);

-

2) право пожинать приносимые плоды (ususfructis);

-

3) право изменять его форму и субстанцию (abusus);

-

4) право передавать его другим лицам по взаимно согласованной цене [1].

Эти правомочия частично можно применить к описанию права собственности на землю, в т.ч. сельхозназначения.

Невозможно применение 3-го правомочия в отношении земли, особенно в сельском хозяйстве. Можно сделать вывод о том, что «пучок» прав собственника земли имеет свои особенности и не может быть единообразием характеристик прав собственности на землю в разных странах, особенно на сельхозземли. Права владения, пользования, распоряжения объектом собственности, а также продукцией с этого объекта, дают собственнику большие преимущества, которые могут вступить в противоречие с интересами общества.

Например, концентрация больших земельных массивов в руках отдельных субъектов собственности приводит к негативным последствиям: установление монопольно высоких цен на землю, лишение работников доступа к земле, как к месту работы, снижение доходов, уровня жизни и в итоге – нарастание социальной напряженности. Главная задача государства как гаранта общественных интересов – ограничить частные права на землю, особенно сельхозназначения. Это механизм хорошо работает – об этом свидетельствует опыт развитых европейских стран.

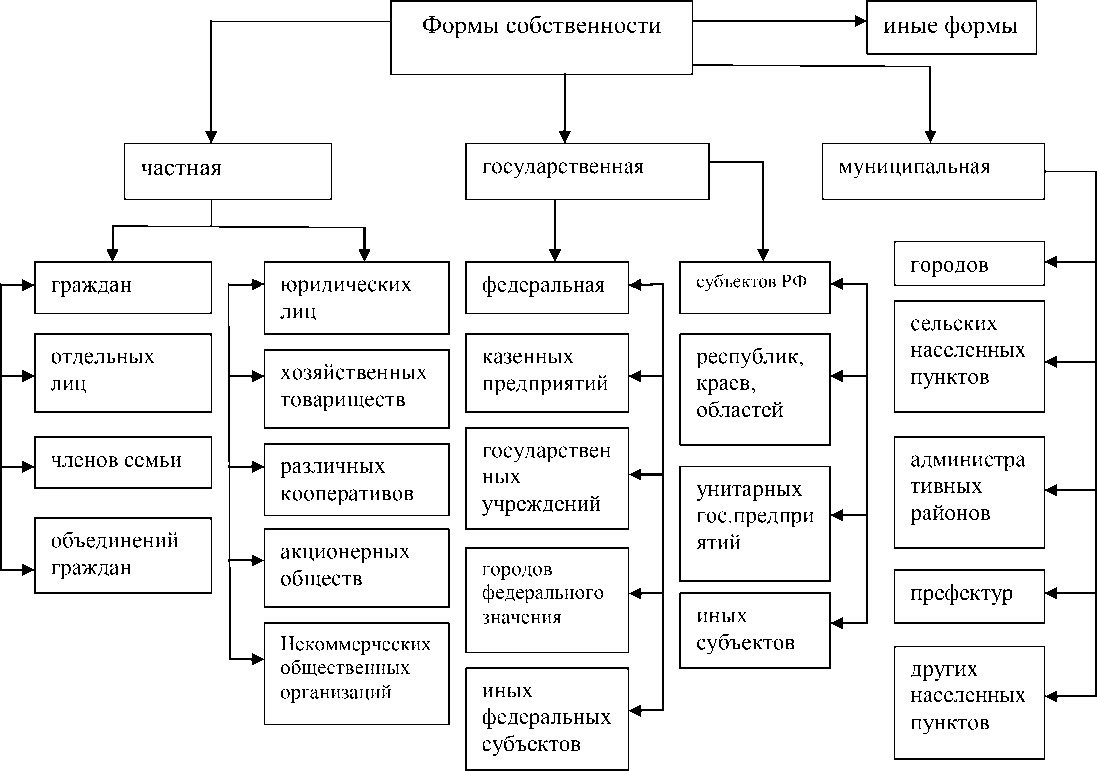

В России земля находиться в государственной, муниципальной и частной собственности. По такому принципиальному вопросу, как классификация форм собственности, в российском законодательстве нет идентичности.

-

1. В Конституции РФ, в статье 9 указано, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности;

-

2. В Гражданском Кодексе РФ, статье 212 указывается то же самое, в т.ч. и иные формы собственности;

-

3. В Земельном Кодексе, в главе 3, статьях 15-19 указываются частная собственность, статья 15, п.1; государственная собственность (РФ и субъектов РФ), статья 16, 17, 18; муниципальная собственность, статья 19.

Таким образом, Конституция и Гражданский кодекс РФ предоставляют более широкий спектр форм собственности на землю и еще присутствуют «иные формы собственности», при этом в Конституции РФ эти формы собственности применяются только к земле, а в Гражданском кодексе – ко всем видам имущества.

Кроме того, в статье 36 Конституции РФ специально подчеркивается, что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю, в статье 35 – что право частной собственности охраняется законом. А в п.4 статьи 12 Гражданского Кодекса РФ права всех собственников защищаются равным образом.

Обобщенная структура форм собственности на землю представлена на рис.1.

Основания возникновения права собственности на землю регламентируются статьями 16, 17, 18, 19 Земельного Кодекса РФ

Общая собственность согласно статье 244 Гражданского кодекса РФ представляет собой собственность на имущество двух или нескольких лиц и является разновидностью частной собственности.

Рис.1 Обобщенная структура форм собственности на землю

Согласно этой же статье имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Собственность на землю в любой сфере производства имеет специфические черты, определяющиеся социально-экономическими факторами и характеристиками категории земли. Во-первых, частная собственность уже не носит абсолютный характер, т.к. существуют предусмотренные законом ограничения в интересах общества, собственников других участков. Например, земли сельхозназначения должны использоваться только по назначению; нельзя строить здания и сооружения около водоохранных территорий и т.д. Во-вторых, на земли устанавливается особый режим как ограниченного природного ресурса.

Государственной собственностью считается вся земля, которая не передана в частную и муниципальную собственность, т.е. установлена презумпция госсобственности на землю, что должно исключать нерациональное, бесхозное ее существование. Объектом частной собственности земля может быть в той степени, в какой это прямо разрешается государством. Поэтому оборот земельных участков ограничивается законом в публичных интересах. Например, не могут быть в частной собственности земли лесного и водного фондов, территориальные воды страны, ее континентальный шельф, земли семеноводческих станций, унитарных сельхозпредприятий, земли заповедников, ботанических садов, объектов культурного наследия и т.д.

Наряду с правом собственности на землю нужно учитывать ограниченные вещные права на нее – право пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного пользования) земельным участком и сервитут. Указанные права на землю имеет общее свойство – более ограниченный объем правомочий в отношении земельного участка по сравнению с правом собственности. Только обладание на праве собственности предполагает возможность в полном объеме и по своему усмотрению осуществлять свои права владения, пользования и распоряжения. Необходимо указать, что до введения Земельного кодекса лица, обладающие земельным участком по праву пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования, могли передавать этот участок в аренду или безвозмездное срочное пользование. (статья 267 и 270 Гражданского Кодекса). После введения Земельного Кодекса РФ появился в законодательстве страны новый подход: земельные участки могут быть предоставлены в аренду только их собственниками (п.2 статьи 22 Земельного Кодекса РФ). Аналогичная норма появилась и в Гражданском Кодексе – п.3 статьи 264 – «владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом».

Право постоянного (бессрочного) пользования означает возможность использовать земельный участок (пользоваться его полезными свойствами) без установления конкретного срока такого пользования. В этом состоит его отличие от временного возмездного пользования земельным участком. От договора аренды земельного участка право пользования отличается бесплатностью. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в государственной и муниципальной собственности предоставляется на основании решения уполномоченного органа.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком похоже на право постоянного (бессрочного) пользования: он находится в государственной или муниципальной собственности; в момент вступления в силу Земельного Кодекса РФ предоставление земли гражданам на праве пожизненного наследуемого владения не осуществляется; переоформление этого права на право собственности по срокам не ограничивается.

Особенностями права пожизненного владения является то, что им могут обладать только граждане; у землевладельцев и собственников имеется право передачи земельного участка по наследству.

Право безвозмездного срочного пользования отличается от постоянного (бессрочного) пользования временным характером отношений, а от аренды – своей бесплатностью. Земельный кодекс указывает три возможных вида безвозмездного срочного пользования в зависимости от того, кому принадлежат земли: государству (муниципальным образованиям), организациям отраслей, работники которых имеют право на служебные земельные наделы или иным юридическим лицам и гражданам.

Право ограниченного пользования чужим земельным участком или сервитут до принятия Земельного кодекса РФ предусматривалось только гражданским правом как право одного лица пользоваться в установленном объеме недвижимым имуществом другого лица. В статье 23 Земельного кодекса РФ введено понятие публичного сервитута, а отношения, связанные с частным сервитутом, отсылаются к гражданскому законодательству (п.1.статьи 23). Примерный перечень оснований возникновения частного сервитута указан в п.1 статьи 274 Гражданского кодекса РФ – обеспечение прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладка и эксплуатация электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечение водоснабжения и мелиорации. Частный сервитут может устанавливаться через суд и только по отношению к соседнему земельному участку или, если нужно к «соседнему соседнего». И публичный, и частный сервитуты могут быть срочными или постоянными.

В отличие от частного публичный сервитут устанавливается в интересах всего государства, местного самоуправления или местного населения. Он должен устанавливаться с учетом результатов общественных слушаний, но процедура этих слушаний еще не определена.

Среди видов прав на земельные участки, предусмотренных земельным законодательством, аренде принадлежит особая роль в связи с ее универсальным характером: право аренды может принадлежать и гражданам, и юридическим лицам, в том числе иностранным; в аренду предоставляются ограниченные в обороте земельные участки, которые не могут находится в частной собственности.

Статьей 22 Земельного Кодекса РФ существенно сузился круг лиц, имеющих право на получение земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование; отменилась возможность предоставления участков в пожизненное наследуемое владение и установлена обязательность переоформления названных прав.

Аренда осуществляется только на основе договора, поэтому на арендные земельные отношения распространяются общие положения по гражданскому законодательству. Следует отметить, что законодательная база, регулирующая аренду земельных участков, многогранна и включает в себя, кроме Гражданского и Земельного Кодексов РФ, несколько десятков федеральных законов, указов, постановлений, инструкций и т.д.

Существенны особенности арендных отношений по землям сельхозназначения. Федеральный Закон №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. устанавливает особенности аренды земельных участков данной категории земель, исходя из основных отличий таких земель от земель иных категорий; их особая значимость и хозяйственная ценность, необходимость сохранения и повышения почвенного плодородия, эффективного использования для производства сельхозпродукции; нахождение большинства земельных участков из земель сельхозназначения в общей долевой собственности. В связи с первым обстоятельством установлены максимальный и минимальный сроки аренды сельхозземель, особенности предоставления в аренду земельных участков сельхозназначения в государственной и муниципальной собственности, особенности приобретения таких участков в собственность арендаторами. В отношении земельных участков, находящихся в долевой собственности установлено, что общее собрание участников долевой собственности принимает решения по условиям передачи земельного участка в долевой собственности в аренду; о местоположении части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи в аренду.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что право собственности на землю - сложное право, регулируется большим количеством законов и актов, тесно переплетается с гражданским законодательством, имеет много ограничений. Что касается земель сельхозназначения, собственность на них тоже имеет специфические черты, например, разные права у разных собственников одинаковых по местоположению и природным характеристикам участков; ограничения по субъектам на однотипные участки и т.д.