Содержание супероксидного анион-радикала и активность супероксиддисмутазы в проростках гороха под влиянием температуры и инокуляции клубеньковыми бактериями

Автор: Васильева Г.Г., Глянько А.К., Миронова Н.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология продукционного процесса

Статья в выпуске: 1 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Изучали влияние низкой положительной температуры на содержание супероксидного анион-радикала и активность супероксиддисмутазы в проростках гороха при инокуляции клубеньковыми бактериями (Rhizobium leguminosarum bv. viceae). Оценивали активность цитохром-с-редуктазы и супероксиддисмутазы в корнях и эпикотилях проростков в зависимости от продолжительности воздействия температуры и инокуляции.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133042

IDR: 142133042 | УДК: 633.358:631.461.5

Текст научной статьи Содержание супероксидного анион-радикала и активность супероксиддисмутазы в проростках гороха под влиянием температуры и инокуляции клубеньковыми бактериями

Рациональное использование симбиотической азотфиксации позволяет повышать плодородие почвы и получать высокие стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, не загрязняя почву, как при использовании минеральных удобрений, так как биологический азот наиболее полно усваивается растениями и способствует повышению качества продукции. Однако формирование и функционирование бобово-ризобиального симбиоза зависит от многих факторов внешней среды (особенно от температуры), которые могут оказывать большее влияние, чем генотипы обоих партнеров (1-3). Низкая положительная температура оказывает негативное влияние как на активность клубеньковых бактерий, так и на растения-хозяева, что отражается на продуктивности последних, несмотря на то, что отдельные бобовые культуры, в том числе и горох, характеризуются высокой холодоустойчивостью (4).

Особенно чувствительны к неблагоприятной температуре стадии инфицирования и ранней нодуляции (5). В условиях низкой температуры в инокулированном растении происходит пролонгирование инфекционного процесса и ноду-ляции (1, 6, 7). Показано, что при низкой температуре проникновение ризобий в корневой волосок задерживается в большей степени, чем образование клубеньков и ассимиляция азота (1, 5, 6).

Одной из ранних и неспецифических реакций на различные стрессовые воздействия, в том числе и гипотермию, является повышение содержания активных форм кислорода (АФК), таких как супероксидный анион-радикал (О 2 . –) и перекись водорода (Н2О2), которые участвуют в запуске холодового повреждения, особенно у неустойчивых к этому фактору растений (8, 9). Однако при низком содержании АФК устойчивость растений можно повысить посредством активации функциональной активности антиоксидантной системы, что свидетельствует об участии этих соединений в закаливании. Не исключено, что задержка инфицирования корней ризобиями при низкой положительной температуре также может быть связана с АФК. В настоящее время влияние низкой положительной температуры на содержание АФК и состояние антиоксидантной системы на начальных этапах бобово-ризобиального симбиоза остается малоизученным.

В задачу нашей работы входила оценка содержания О 2 . – и активности су-пероксиддисмутазы (СОД) в проростках гороха сорта Марат после инокуляции клубеньковыми бактериями Rhizobium leguminosarum bv. viceae при низкой положительной (8 оС) и оптимальной (22 оС) температуре с целью выявления возможных механизмов отрицательного влияния температурного фактора на формирование бобово-ризобиального симбиоза.

Методика. Объектом исследования служили проростки гороха сорта Марат (селекция Тулунской государственной селекционной станции). Семена про- ращивали в кюветах на влажной фильтровальной бумаге в термостате при температуре 22 оС. Затем проростки помещали в специальные камеры в вертикальном положении, чтобы исключить попадание инокулята на эпикотили. Корни 2-суточных проростков инокулировали суспензией клеток эффективного производственного штамма Rhizobium leguminosarum bv. viceae CIAM 1026* в концентрации 2⋅108 кл/мл (объем суспензии — 1 мл на один корень). После инокуляции одну часть проростков продолжали выращивать при тех же условиях в течение 2 сут, а другую — выдерживали в термостате при низкой положительной температуре (8 оС) в течение 7 сут. Контролем служили неинокулированные проростки.

Мы оценивали цитохром- с- редуктазную активность в корнях и эпикотилях проростков, так как определение содержания радикалов О2 . – основано на их способности восстанавливать окисленный цитохром с (10). Для этого по 10 проростков из каждого варианта промывали проточной, а затем дистиллированной водой, слегка обсушивали фильтровальной бумагой, отделяли от них корни и эпикотили, срезы которых длиной 1,0-1,5 мм помещали в микрокюветы (объем 3 мл) с калий-фосфатным буфером (0,01 М, рН 7,8), содержащим 2 ⋅ 10–5 М цитохрома с («Aldrich», США), 0,01 М азида натрия (NaN 3 ), 10–7 М ЭДТА, 0,05 М NaCl. Для оценки окислительно-восстановительной реакции через 1 ч после инкубации в диффузате (2 мл) регистрировали оптическую плотность ( λ = 550 нм) на двухлучевом спектрофотометре «Spekord» (фирма «Carl Zeiss», Германия).

На основании разности коэффициента экстинкции между окисленной и восстановленной формами цитохрома с (E550 = 2,21 ⋅ 104 М–1 ⋅ см–1) рассчитывали цитохром- с -редуктазную активность корней и эпикотилей (мкмoль/ч восстановленного цитохрома с на 1 г сырой массы). Влияние СОД («ICN», США) на восстановление цитохрома с в корнях проростков оценивали при добавлении последней в дозе 100 мкг/мл к реакционной смеси, в которую не вводили NaN 3 . При определении активности СОД использовали метод, основанный на ингибировании реакции окисления гидроксиламинхлорида, идущей в присутствии генераторов О 2 . – с образованием нитрита (система ксантин—ксантиноксидаза) (11). Для этого растительный материал растирали в фарфоровых ступках в натрийфосфатном буфере (0,065 М, рН 7,8), гомогенат центрифугировали в течение 30 мин при 20000 g , а затем проводили диализ супернатанта против буфера в течение 21 ч при температуре 2-4 оС для освобождения от низкомолекулярных антиоксидантов.

Для определения содержания общего белка в диализованном супернатанте применяли амидо-черный краситель (12). В реакционную смесь общим объемом 2 мл входили следующие ингредиенты: дистиллированная вода (0,5 мл); фосфатный буфер (1 мл, 6,5 ⋅ 10–5 М, рН 7,8); ксантиноксидаза («Sigma», США) (0,3 мл суспензии фермента, содержащей 60 мкг белка); раствор ксантина («ICN», США) (0,1 мл, 1,5 ⋅ 10–6 М)

гидроксиламинхлорида и образования нитрита, что свидетельствует о присутствии СОД. Поэтому активность СОД мы рассчитывали по калибровочной кривой на основе определения степени ингибирования этой реакции при использовании различных концентраций СОД. Активность СОД выражали в единицах активности (Е) на 1 мг белка (1 Е соответствовала 2 мкг белка, при этом полностью ингибировалось образование нитрита из гидроксиламинхлорида).

По данным трех независимых экспериментов рассчитывали средние арифметические при числе степеней свободы ( v ), равном 4; биологическая повторность опытов — 3-кратная. Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента.

Результаты . При низкой положительной температуре (8 оС) цитохром- с -редуктазная активность в корнях неинокулированных проростков через 1 и 2 сут была соответственно в 2,1 и 1,8 раза, а в эпикотилях — на 21 % (Р < 0,95) и в 2,4 раза выше, чем при оптимальной температуре (табл. 1). Через 1 сут после инокуляции при 8 оС активность фермента в обоих органах снижалась по отношению к неинокулированным проросткам, однако в корнях была на 71 % выше (Р > 0,95), а в эпикотилях на 12 % (Р < 0,95) ниже, чем в контроле. Через 2 сут в обоих органах этот показатель резко повышался по сравнению с контролем: в 2,7 и 4,8 раза — соответственно корень и эпикотиль; однако по сравнению с первыми сутками активность фермента в корнях изменялась незначительно.

Через 1 сут после инокуляции при 22 оС активность цитохром- с -редуктазы в корнях и эпикотилях возрастала соответственно на 21 и 36 % (Р < 0,95); через 2 сут — снижалась в корнях на 23 % (Р = 0,95) и повышалась в эпикотилях на 66 % (Р > 0,95) по сравнению с контролем (см. табл. 1).

Известно, что содержание О 2 . – во многом зависит от активности СОД, осуществляющей дисмутацию радикала до Н 2 О 2 и О 2 . Активность СОД в проростках гороха мы определяли при тех же условиях, что и радикала О 2 . –. При низкой положительной температуре активность СОД через 1 сут как в корнях, так и в эпикотилях незначительно снижалась (Р < 0,95), через 2 сут — возрастала на 37 (корень) и 27 % (эпикотиль) (Р > 0,99) (см. табл. 1).

Активность СОД в корнях и эпикотилях через 1 сут после инокуляции при 8 оС увеличивалась соответственно на 56 % (Р > 0,95) и в 2,9 раза, а через 2 сут — соответственно в 2,8 и 3,6 раза (по сравнению с первыми сутками и контролем). Активность СОД при 22 оС через 1 и 2

-

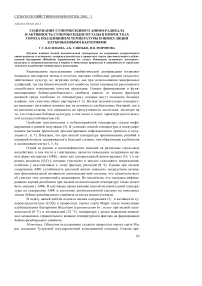

1. Активность цитохром- с -редуктазы и супероксиддисмутазы в проростках гороха сорта Марат под влиянием низкой положительной температуры (8 оС) и инокуляции клубеньковыми бактериями

Время воздействия температуры и инокуляции, сут

Температура 22 оС (контроль)

Температура 22 оС + инокуляция Rhizobium leguminosarum bv. viceae

Температура 8 оС, без инокуляции

Температура 8 оС + инокуляция Rhizobium leguminosarum bv. viceae

корень

эпико

тиль

корень

эпико

тиль

% к контролю

корень

эпико

тиль

% к контролю

корень

эпико

тиль

% к контролю

корень

эпико

тиль

корень

эпико

тиль

корень

эпико

тиль

А к т и в н о с т ь ц и т о х р о м - с - р е д у к т а з ы, нмоль/г ⋅ ч–1

Первые 21,6 ± 2,0 62,1 ± 5,9 26,0 ± 1,3 84,6 ± 7,0 121 136 44,5 ± 4,1 74,8 ± 6,1 206 121 36,9 ± 3,3 54,6 ± 4,8 171 88

Вторые 12,3 ± 1,0 28,6 ± 2,7 9,5 ± 0,2 47,6 ± 4,5 77 166 22,4 ± 2,1 68,9 ± 6,5 182 241 32,8 ± 3,0 137,0 ± 9,6 267 479

А к т и в н о с т ь с у п е р о к с и д д и с м у т а з ы (СОД), Е/мг белка

Первые 2,7 ± 0,17 1,3 ± 0,16 1,3 ± 0,12 1,0 ± 0,10 48 77 2,3 ± 0,18 1,1 ± 0,01 85 82 4,2 ± 0,40 3,8 ± 0,27 156 292

Вторые 2,5 ± 0,16 1,6 ± 0,02 1,5 ± 0,05 1,5 ± 0,09 60 92 3,4 ± 0,10 2,0 ± 0,08 137 127 7,1 ± 0,10 5,8 ± 0,40 284 363

2. Активность цитохром-

с

-редуктазы и супероксиддисмутазы в проростках гороха сорта Марат под влиянием низкой положительной температуры

(8 оС)

и инокуляции клубеньковыми бактериями

После выдерживания проростков при температуре 8 оС (контроль, без инокуляции) в течение 2 сут цитохром- с -редуктазная активность в корнях снижалась почти в 2 раза (по сравнению с первыми сутками), достигала минимума через 4 сут, после чего несколько возрастала (табл. 2). В эпикотилях максимальная и минимальная активность фермента наблюдалась соответственно через 3 и 5 сут, а к окончанию опыта была ниже, чем в первые сутки. Активность СОД в корнях проростков гороха через 2 сут была максимальной, затем постепенно снижалась и к концу опыта была ниже, чем в первые сутки; в эпикотилях — увеличивалась в 2 раза (по сравнению с первыми сутками) и оставалась примерно на этом уровне в течение 5 сут, а затем снижалась до исходной величины. Через 1 сут после инокуляции цитохром- с -редуктазная активность в обоих органах снижалась по сравнению с соответствующим контролем (показатели недостоверны). Через 7 сут активность фермента снижалась в корнях и эпикотилях соответственно на 38 и 39 % (Р > 0,95). Во всех остальных случаях активность цитохром- с -редуктазы в обоих органах была выше, чем в контроле. Активность СОД в корне и эпикотиле проростков гороха при инокуляции и продолжительном воздействии низкой температуры значительно увеличивалась в первые 2 сут — соответственно на 81 % и в 3,7 раза (в первые сутки) и в 2,1 и 2,9 раза (через 2 сут); в последующие сутки отмечено снижение активности фермента до таковой в контроле и ниже.

Накопление О2'- в проростках гороха под воздействием низкой положительной температуры подтверждает тот факт, что увеличение содержания АФК является одной из ранних и неспецифических реакций на различные стрессовые факторы. По-видимому, повышение содержания О2'- через 1 сут выдерживания проростков при температуре 8 оС объясняется усилением генерации радикала, а не снижением активности СОД (см. табл. 1). В связи с этим необходимо отметить, что одним из основных источников АФК при действии низкой температуры служат митохондрии. Поскольку скорость синтетических реакций при охлаждении снижается, может уменьшаться потребность клеток в АТФ. При этом в митохондриях накапливается избыток электронов, что приводит к восстановлению молекулярного кислорода с образованием О2'- (13). Повышение активности СОД через 2 сут выдерживания проростков при низкой температуре, по-видимому, объясняется возрастанием содержания О2.– в обоих органах.

Снижение количества О2 . – в проростках гороха через 1 сут после инокуляции при 8 оС (по сравнению с неинокулированными при этих же условиях), вероятно, обусловлено тем, что клубеньковые бактерии способствовали повышению активности СОД растения-хозяина (см. табл. 1). При этом содержание О 2 . – в корнях хотя и снижалось по сравнению с неинокулированными проростками, однако было выше, чем в соответствующем контроле при оптимальной температуре. Возможно, это один из механизмов, ограничивающих проникновение ризобий в корни при низкой положительной температуре.

Резкое повышение содержания О2 . – в обоих органах проростков через 2 сут, возможно, объясняется противодействием растения-хозяина проникновению ризобий с целью ограничить процессы инфицирования и клубенькообразования при неблагоприятных условиях. Показано, что элиситоры патогенов индуцируют образование радикала О 2 . – в плазмалемме клеток растения-хозяина (14). Для симбиотической системы этот вопрос остается открытым. Принимая во внимание тот факт, что начальные этапы фитопатогенеза и симбиоза имеют много общего, можно предположить, что Nod-фактор ризобий при неблагоприятных температурных условиях также вызывает активацию НАДФН-оксидазного ферментного комплекса плазмалеммы клеток растения-хозяина с образованием радикала О2 . – (15). Однако для доказательства этого предположения необходимо проанализировать активность этого ферментного комплекса в симбиотической системе.

Небольшое увеличение содержания О2 . – в корнях проростков гороха через 1 сут после инокуляции клубеньковыми бактериями при оптимальной температуре, вероятно, свидетельствует о реакции растения на проникновение ризобий. В литературе имеются сведения о локальном повышении АФК в матриксе инфекционной нити при совместимом бобово-ризобиальном симбиозе (16). Предполагается, что повышение содержания АФК индуцируется ризобиальным Nod-фактором и является необходимым условием для экспрессии генов нодуляции (17).

Возможно, что снижение количества О2 . – (относительно контроля) в корнях через 2 сут после инокуляции при оптимальной температуре способствует проникновению ризобий. Cнижение активности СОД в корнях через 1 и 2 сут после инокуляции, вероятно, отражает уменьшение содержания радикала О2 . –; повышение содержания последнего в эпикотилях можно объяснить усилением генерации, так как активность СОД при этом снижалась незначительно (см. табл. 1).

Реакция растения-хозяина на инокуляцию при продолжительном воздействии низкой температуры, возможно, обусловлена адапта-ционными процессами. Так, снижение цитохром- с -редуктазной активности в корне через 1 сут после инокуляции при 8 оС, вероятно, связано с тем, что вначале пониженная температура не мешает проникновению ризобий в растение-хозяин, но при длительном воздействии увеличение содержания О2 . – ограничивает инфицирование корня и исключает инокуляцию эпикотиля.

Следует отметить, что на протяжении всего периода исследований содержание О2 . – в эпикотилях было значительно выше, чем в корнях (активность СОД всегда ниже), что обусловлено, с одной стороны, более медленной дисмута-цией, а с другой, вероятно, более высокой генерацией радикалов О2 . – в этом органе.

Таким образом, содержание супероксидного радикала кислорода и активность супероксиддисмутазы в проростках гороха сорта Марат зависят от температуры, при которой проходит инокуляция клубеньковыми бактериями Rhizobium leguminosarum bv. viceae, органа проростка и продолжительности действия как абиотического (низкая положительная температура), так и биотического (клубеньковые бактерии) факторов. По-видимому, супероксидный анион-радикал и супероксиддисмутаза могут принимать участие в регуляции инфекционного и нодуляционного процессов как при оптимальной, так и при низкой положительной температуре, причем содержание О2.– определяется не только активностью супероксиддисмутазы, но, возможно, и механизмами его генерации.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. В о р о б ь е в в.а. с имбиотическая азотфиксация и температура. н овосибирск , 1998.

-

2. М а к а р о в а Л.Е., Е к и м о в а Е.Г., Л а т ы ш е в а С.Е. и др. Влияние инокуляции Rhizobium

leguminosarum и температуры на содержание в корнях проростков Pisum sativum L. фенольных соединений с антиоксидантными свойствами. Растительные ресурсы, 2001, 37, 1: 88-95.

-

3. Ф е с е н к о А.Н., О р л о в а И.Ф., П р о в о р о в Н.А. и др. Изучение симбиотических свойств клубеньковых бактерий гороха в вегетационных опытах. Докл. РАСХН, 1995, 3: 24-26.

-

4. M a c d u f f J.H., D h a n o a M.S. N 2 fixation and nitrate uptake by white clover swards in response to root temperature in flowing solution culture. Ann. Bot., 1990, 65, 3: 325-335.

-

5. L y n c h D.H., S m i t h D.L . Soybean ( Glycine max (L.) Merr.) nodulation and N 2 fixation as affected by period of exposure to a low root zone temperature. Physiol. Plantarum, 1993, 88: 212-220.

-

6. Z h a n g F., S m i t h D. Effects of low root zone temperatures on the early stages of symbiosis establishment between soybean ( Glycine max (L.) Merr.) and Bradyrhizobium japonicum. J. Exp. Bot., 1994, 45, 279: 1467-1473.

-

7. С о к о л о в а М.Г. Физиологические особенности начальных этапов инфицирования корней гороха Rhizobium leguminosarum при разных температурах. Автореф. канд. дис. Иркутск, 2001.

-

8. З ы к о в а В.В., К о л е с н и ч е н к о А.В., В о й н и к о в В.К. Участие активных форм кислорода в реакции митохондрий растений на низкотемпературный стресс. Физиол. раст., 2002, 49, 2: 302-310.

-

9. Л у к а т к и н А.С. Вклад окислительного стресса в развитие холодового повреждения в листьях теплолюбивых растений. Физиол. раст., 2002, 49, 5: 697-702.

-

10. D o k e N., O h a s h i Y . Involvement of an O 2 – generating system in the induction of necrotic lesions on tobacco leaves infected with mosaic virus. Physiol. Mol. Plant Pathol., 1988, 32, 1: 163-175.

-

11. E l s t n e r E.F., H e u p e l A. Inhibition on nitrite formation from hydroxylammonium-chloride: simple assay for superoxide dismutase. Anal. Biochem., 1976, 706: 616-620.

-

12. Б у з у н Г.А., Д ж е м у х а д з е К.М., М и л е ш к о Л.Ф. Определение белка в растениях с помощью амидо-черного. Физиол. раст., 1982, 29, 1: 198-200.

-

13. P u r v i s A.C., S h e w f e l t R.L., G e g o g e i n e J.W. Superoxide production by mitochondria isolated from green bell pepper fruit. Physiol. Plant, 1995, 94: 743-749.

-

14. Т а р ч е в с к и й И.А. Сигнальные системы клеток растений. М., 2002.

-

15. S p r e n t J.I. Knobs, knots and nodules — the renaissance in legume symbiosis research. New Phytologist,

2002, 153, 1: 2-9.

-

16. H e r o u a r t D., B a u d o u i n E., F r e n d o P. e.a. Reactive oxygen species, nitric oxide and glutathione: a key role in the establishment of the legume- Rhizobium symbiosis? Plant Physiol. Biochem., 2002, 40: 619-624.

-

17. R a m u S.K., P e n g H.M., C o o k D.R. Nod factor induction of reactive oxygen species production is correlated with expression of the early noduline gene rip 1 in Medicago trancatula. Mol. Plant-Microbe Interact., 2002, 15, 6: 522-528.

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, 664033, Иркутск, а/я 1243;