Сохранение и развитие родного языка коренных малочисленных народов

Автор: Доржеева Виктория Владимировна, Слепцова Ольга Юрьевна, Степанова Юлия Гаврильевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу данных, полученных в ходе социологического опроса коренных жителей поселка, являющегося центром муниципального округа Магаданской области, внесенного в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Всероссийские переписи населения фиксируют снижение численности коренных малочисленных народов, проживающих в Магаданской области, выявляют снижение количества носителей родных языков коренных народов Севера. Вопросы сохранения, преподавания и трансляции миноритарных языков продолжают оставаться актуальными в течение последних десятилетий. Остро встает проблема сохранения традиционной культуры, родных языков и трансляция этих ценностей подрастающему поколению. Результат опроса выявил утрату коммуникативных функций родных языков коренных народов как в повседневности, так и в широкой социальной практике. Выявлено, что языки коренных народов перестали восприниматься значимыми факторами в формировании чувства принадлежности к своему народу. Зафиксирована потребность респондентов в изучении родных языков и готовность принимать участие в работе по их сохранению.

Родной язык, социолингвистический опрос, языковая ситуация, коренные малочисленные народы, респонденты, изучение родных языков, родной язык как средство общения, магаданская область

Короткий адрес: https://sciup.org/149147407

IDR: 149147407 | УДК: 316.7 | DOI: 10.24158/spp.2025.2.1

Текст научной статьи Сохранение и развитие родного языка коренных малочисленных народов

,

,

Сохранение языков народов России, в частности, родных языков коренных малочисленных народов, является важной задачей государства, общества, этносов в целом и их представителей. Многообразие культур народов России невозможно без бережного отношения к языкам, отражающим традиции, ценности, душу этноса. Значимость работы по сохранению языков коренных народов отметил президент В.В. Путин во время поездки на Чукотку в январе 2024 г. Участники встречи обратились к нему с просьбой упростить процедуру обеспечения учебниками и учебными пособиями по родным языкам народов Севера, а также оказать поддержку Федеральному институту родных языков РФ в его работе по сохранению языков1. Всероссийские переписи населения в 2010 и 2020 гг. выявили снижение количества носителей родных языков коренных народов Се-вера2. Фиксируемый исследователями продолжающийся языковой сдвиг вызван переходом с этнических миноритарных родных языков на доминирующие языки, прежде всего – русский язык. Помимо усилий государства в рамках реализации государственной национальной политики, значимым фактором стабильности традиционных культур и родных языков является активизм представителей коренных народов, их общественных организаций. Анализ текущей языковой ситуации необходим для понимания объективной картины, выработки вариантов взаимодействия всех заинтересованных сторон, совместного поиска решения проблемы исчезновения родных языков коренных народов российского Севера.

Термин «родной язык» в научной литературе трактуется достаточно широко. Он включает в себя различные элементы – функциональные, этнические, духовно-культурные и раскрывается через понятия «материнский язык», «этнический язык», «национальный язык», «функционально первый язык»3. Современное российское федеральное законодательство не дает строгой дефиниции «родной язык», ограничиваясь фиксацией гарантии равных прав на сохранение и всестороннее развитие родного языка, права на его использование4. Более детализированным является законодательство субъектов федерации, в котором региональный законодатель предлагает собственные определения понятия «родной язык»5. В своей работе мы опирались на понятие «родной язык», закрепленное в законе Магаданской области: «Родные языки коренных малочисленных народов – исторически обусловленные и закрепленные в общественном сознании коренных малочисленных народов системы знаков, служащие естественным способом человеческого общения и мыслительной деятельности, способом национальной самоидентификации, средством хранения и передачи информации и являющиеся основой и средством воплощения и развития национальной культуры коренных малочисленных народов»1. Применительно к характеристике родных языков коренных малочисленных народов в работе используется понятие «миноритарные языки» в значении «язык, носители которого более малочисленны по сравнению с носителями другого языка, взятого в качестве основания для сравнения» (Паско, 2017: 1091).

Многие авторы, изучающие современное состояние языков коренных малочисленных народов России, указывают на угрозы их существованию в условиях полиэтничного общества и отмечают значимость родных языков как одного из факторов формирования этнической идентичности (Биткеева и др., 2019; Ткачук, 2021; Хакназаров, 2020; Галямов, 2021). Сохранность и уровень витальности родного языка рассматривается как условие стабильности существования этноса. Прогнозирование жизнеспособности языков коренных малочисленных народов, классификация по степени их сохранности является предметом изучения исследователей (Кибрик, 1992; Роббек, 1998). Классификации, основанные на разных критериях, позволяют определить как уровень жизнеспособности языков коренных народов, так и приблизительную траекторию их дальнейшего существования. В рамках данной работы авторы опирались на систему признаков жизнеспособности языков, предложенную Н.Б. Вахтиным, которая включает в себя уровень владения языком в разных возрастных группах; активное или пассивное владение языком; количество людей в разных возрастных группах, владеющих языком; степень владения нетитульным языком (Вахтин, 2001).

Понятие «коренные малочисленные народы» используется авторами в значении, закрепленном в федеральном законодательстве: «Коренные малочисленные народы Российской Федерации – народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями»2.

Цель данного исследования – выявление потребности представителей коренных малочисленных народов и этнических групп, проживающих на территории Магаданской области, в сохранении и развитии родных языков и традиционной культуры.

В связи с поставленной целью определены задачи исследования :

-

– определить степень заинтересованности целевой группы (представителей коренных малочисленных народов и этнических групп, проживающих на территории Магаданской области) в сохранении родных языков и традиционной культуры);

-

– выявить факторы, препятствующие сохранению родных языков коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС);

-

– раскрыть роли институтов гражданского общества (национальных общин, общественных организаций) в деятельности по сохранению родных языков и традиционной культуры;

-

– определить степень эффективности работы системы образования, направленной на сохранение родных языков, реализации мероприятий целевых программ и закона Магаданской области «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области»;

-

– выявить оценки деятельности СМИ и органов власти в области сохранения национальных традиций, родного языка и культуры, данные представителями целевой группы.

Исследование было проведено в поселке Ола Магаданской области в 2022 г. Общая численность населения поселка составляет 5 985 чел., из них 968 чел. относятся к коренным малочисленным народам (по состоянию на 01.01.2022 г.)3. Поселок является центром Ольского муниципального округа, внесенного в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации4. Преподавание родного языка в школе п. Ола в 2022 г. не осуществлялось, основная причина – отсутствие кадров. В Центре дополнительного образования детей п. Ола в 2019/20 учебном году велась модифицированная программа «Наш язык». Кочевых школ в поселке и районе нет. Знакомство с родным языком происходит в рамках кружка по декоративно-прикладному творчеству в краеведческом музее п. Ола. Занятия рассчитаны на детей и взрослых. В качестве помощников учителей выступают носители языка – старейшины. Изучение родного языка детьми проходит также во время смены в летнем оздоровительном лагере «Нёлтен Хэдекен». В поселке проводят национальные праздники: Хэбденек – эвенский Новый год, Бакылдыдяк («Праздник первой рыбы»), этнофестиваль «Дзялбу». Из национальных видов спорта практикуется северное многоборье – соревнования организуются по мере финансирования, а также во время национальных праздников. В 2022 г. в поселке Ола было зарегистрировано 6 родовых общин, большинство которых занято в сфере традиционного рыболовства. Оленеводство в поселке и районе не практикуется. Нормативная база Ольского муниципального округа формируется на основе государственных программ Магаданской области1. В поселке действуют общественные организации: Ольская поселковая и районная общественные организации малочисленных народов и этнических групп Севера.

В опросе приняли участие жители поселка Ола, которые относятся к коренным малочисленным народам и этническим группам Севера. Всего было опрошено 134 представителя КМНС в возрасте от 15 до 70 лет и старше.

Социально-демографические характеристики респондентов:

-

– по возрастным группам: 15–19 лет – 33,8 %; 20–40 лет – 24,7 %; 41–59 лет – 32,9 %; 60 лет и старше – 8,1 %;

-

– по полу: мужчины – 37,6 %; женщины – 62,4 %;

-

– по национальности: эвены – 58,6 %; ительмены – 12,8 %; коряки – 11,3 %; чукчи – 10,5 %; орочи – 2,3 %; эскимосы – 1,5 % (согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 г., в Ольском городском (муниципальном) округе Магаданской области проживали 8,11 % эвенов, 3,11 % ительменов, 1,01 % коряков, 0,38 % чукчей, 0,73 % орочей, 0,1 % чукчей2);

-

– по роду занятий: работник в сфере традиционных занятий (рыбак, охотник, оленевод) – 5,4 %; работник образования и науки – 4,7 %; работник здравоохранения – 1,6 %; работник культуры – 9,3 %; служащий – 14,0 %; обучающийся (студент, школьник) – 35,6 %; пенсионеры (неработающие и работающие) – 7,0 %.

Обработка данных опроса произведена с помощью программного обеспечения SPSS Statistics, результаты представлены методами описательной статистики с использованием относительных частот, выраженных в валидных процентах.

Язык выступает средством передачи и сохранения культуры, маркером «свой–чужой», выполняет функцию интеграции народа, отражает представление людей о мире, мироздании, связи с природой и окружающим миром. Функциональность родного языка связана с традиционными видами деятельности. 21,4 % опрошенных ведут традиционный образ жизни, а 47,6 % практикуют его элементы. При этом рыболовство и охота имеют значение для 66,0 % респондентов. «Большое» значение оленеводства для себя отметили 38,0 %, «среднее» – 27,0 %, «никакое» – 33,0 %. Указали, что ведут кочевой образ жизни 10,3 %.

Русский язык считают родным 38,9 % опрошенных (рис. 1).

Рисунок 1 ‒ «Ваш родной язык» (% от всех опрошенных)

Figure 1 – «Your Native Language» (% of All Respondents)

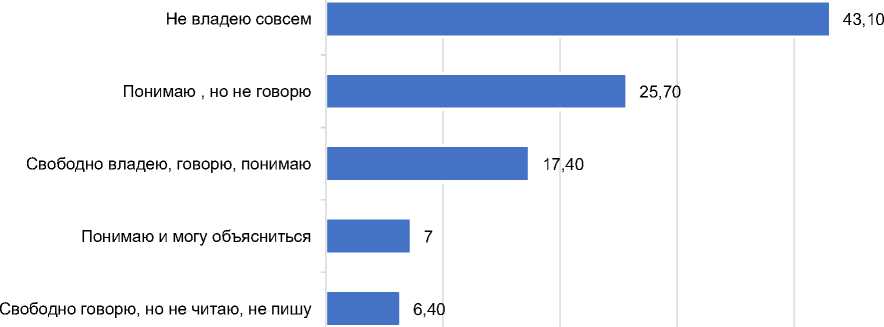

43,1 % респондентов отметили, что совсем не владеют родным языком. Остальные указали на различный уровень владения – от пассивного до свободного (рис. 2). Определение родных языков коренных народов, закрепленное в региональном законодательстве, мало знакомо населению поселка. Социально-политические процессы, сопровождавшие обсуждение, принятие и реализацию областного закона «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области», не оставили заметного следа в общественном сознании1. В ходе проведенного опроса указали, что знакомы с этим законом, 26,0 % респондентов, треть опрошенных «что-то слышала о нем»; 40,0 % не знают об этом нормативном акте. В рамках опроса понятие «родной язык» не разъяснялось. Респондентам предоставили возможность самостоятельно понять его содержание при ответе на вопросы. Было выявлено, что «родной язык» связан прежде всего с понятием семьи и родителей: «это язык моих родителей» – 40,0 % ответов, и это не зависит от степени владения родным языком респондентами. Таким образом, называя эвенский, корякский, чукотский языки своими родными языками, респонденты манифестируют свое этническое самосознание.

Рисунок 2 – «Степень владения родными языками» (% от всех опрошенных)

Figure 2 – «Native Language Proficiency» (% of All Respondents)

Более высокий уровень сохранности родного языка зафиксирован у чукчей и коряков (14,2 %). Свободно владеют и предпочитают общаться на родном языке только 11,6 % эвенов. Указали, что не владеют родным языком, 38,9 % эвенов, 21,4 % чукчей, 58,8 % ительменов, 42,8 % коряков. Респонденты-камчадалы отметили свободное владение родным языком, но при полном предпочтении общения на русском языке. Таким образом, количество владеющих родным языком, способных быть его трансляторами, хранителями, незначительно – не достигает даже четверти опрошенных, и в основном представлено старшим поколением. Данные свидетельствуют о негативном тренде развития этноязыковых процессов: явный переход с родного языка на доминирующий русский и сужение сферы функционирования родного языка.

При этом большинство респондентов заявляют о том, что знакомы с национальным фольклором (сказками, песнями, пословицами): уверенно ответили «да» 41,1 %; 31,8 % – «знают немного»; 27,1 % – не знают.

Среди факторов, сближающих со своим народом, родной язык оказался не на лидирующих позициях. Только 31,0 % опрошенных указали его среди прочих идентифицирующих этничность маркеров. В данном случае этот результат коррелирует с данными, полученными коллегами из Якутска, когда среди этнообъединяющих факторов молодые респонденты-северяне родной язык не поставили в первую тройку ответов. А «родная земля и природа» везде занимают первое место в иерархии факторов (Игнатьева и др., 2022).

Среди причин слабого владения родным языком отсутствие языковой среды заняло лидирующие позиции (рис. 3).

Рисунок 3 – «Если Вы не владеете родным языком, то по какой причине?» (% от всех опрошенных)

Figure 3 – «If You Don’t Speak Your Native Language, for What Reason?» (% of All Respondents)

Подтверждают отсутствие языковой среды показатели использования родного и русского языков в быту и на работе. 72,0 % опрошенных используют русский язык на работе (рис. 4); 58,5 % – дома и в быту, только на родном языке дома говорят 10,0 %.

На русском языке

|

Больше на русском, чем на родном языке |

14 |

|

На родном языке |

8,50 |

|

На родном и русском языке в равной степени |

4,70 |

Рисунок 4 – «На каком языке/языках Вы общаетесь на работе?» (% от всех опрошенных)

Figure 4 – «What Language/Languages Do You Communicate in at Work?» (% of All Respondents)

Фиксируя собственное слабое знание родного языка, респонденты отмечают его недостаточную витальность (только 12,0 % полагают, что родной язык находится в безопасности; 3,9 % считают, что он исчез). Опасаются за состояние родного языка 16,4 %; полагают, что он находится под угрозой исчезновения, 46,0 %; фиксируют ситуацию исчезновения родного языка 3,9 % опрошенных. При этом указали, что встречаются с жизненными ситуациями, требующими знания родного языка («да», «изредка», «при общении со старшим поколением»), более 65,0 %. Респондентами демонстрируется готовность в той или иной мере (очевидно, в зависимости от уровня знания родного языка) принимать участие в деле сохранения родных языков. Ответили, что преподавать родной язык детям могли бы 16,3 %, взрослым – 3,8 %, проводить мероприятия (конкурсы, викторины, диктанты) выразили готовность 33,7 %, вести каналы на родном языке в соцсетях могли бы 18,3 %, иначе участвовать в мероприятиях и оказывать помощь в их проведении готовы 19,6 % респондентов. В подготовке и проведении национальных праздников принимают участие 25,0 % участвовавших в опросе.

Отмечая важность сохранения и развития родных языков и выражая готовность принимать участие в деле их сохранения (56,2 %), респонденты в своей жизнедеятельности и при выстраивании векторов развития своей жизни не рассматривают родной язык как необходимый инструмент и фактор социального лифта. Карьеру учителя родного языка для своих детей считает привлекательной только треть опрошенных. Около 62,0 % респондентов полагают, что выбор более востребованных специальностей обеспечит детям лучшие перспективы. Связывают знание родного языка, возможность карьерного роста и, соответственно, успех в жизни 26,0 %, а 23,8 % уверены, что знание родного языка никак не поможет восходящей социальной мобильности. Представители старшего поколения респондентов (70 и более лет), напротив, убеждены (66,0 %), что знание родного языка поможет детям сделать карьеру и иметь успех в жизни. Отметим, что в возрастных группах молодежи, среднего и старшего возраста более трети респондентов затруднились ответить на этот вопрос (37,0 % – в возрастной группе 15–19 лет; по 33,0 % – в возрастных группах 35–39 лет, 55–59 лет, 60–64 года).

Готовность изучать родной язык выразили 55,9 % респондентов. Заинтересованность в изучении родного языка заметно возрастает, когда экономическое и социальное благополучие ставится в зависимость от его знания, – в этом случае его готовы изучать 80,5 %. Во всех возрастных группах, кроме старших (60 и более лет), респонденты проявили готовность изучать родной язык, если для этого будут созданы условия. Наибольшую заинтересованность в изучении родного языка высказали респонденты в возрасте от 25 до 29 лет (57,0 %).

Перечень изданий на языках коренных народов Магаданской области достаточно обширный, значительная его часть представлена изданиями советского периода1. У 43,0 % респондентов дома имеется литература на родном языке. Знают современных писателей, пишущих книги на родном языке, 44,1 % опрошенных. При этом читают регулярно книги на родном языке только 10,2 %, большинство респондентов (57,0 %) – нет. Не знакомят своих детей с литературой на родном языке 67,4 %. Только 21,0 % рассказывают своим детям сказки и поют песни на родном языке. Соответственно, 78,0 % не знакомят детей с фольклором, поскольку: сами не знают родного языка (56,6 %), дети не знают родного языка (18,2 %), не считают необходимым это делать (7,1 %). Эти показатели соотносятся с уровнем владения родными языками среди опрошенных.

Для 73,4 % респондентов недоступны газеты, журналы или иные средства массовой информации на родном языке. В Магаданской области издаются две газеты: «Торэн» («Разговор»), публикующая материалы на русском и языках коренных народов, и интернет-газета Северо-Эвенского района Магаданской области «Эвенчанка». Доступными для читателя СМИ на родных языках считают 26,6 % опрошенных, большинство из которых указали газету «Торэн». Ее учредителем является Магаданская общественная ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп Севера. Распространяется газета бесплатно. Тираж издания – 500 экземпляров. Сайта у газеты «Торэн» нет. Высокую (66,0 %) доступность СМИ на родном языке (газеты, журналы, иные СМИ) отметили представители старших возрастных групп (55–59 лет и 70+ лет). Недоступными СМИ на родном языке считают представители молодых поколений 15–19 лет – 77,0 %, респонденты в возрасте 20–44 года – более 80,0 %. Очевидно, что традиционная форма издания газеты делает ее более востребованной у старшего поколения. Для поколений, знакомых с электронными СМИ, бумажный формат газеты менее интересен.

Важными институтами сохранения и трансляции традиционной культуры и родных языков должны быть общественные организации коренных малочисленных народов. Респонденты отводят им значительную роль в деле сохранения родных языков и традиционных культур (более 60,0 %). Однако эффективность этой работы институтов гражданского общества, по оценке респондентов, низкая. Как эффективную, ее отметили 19,4 %. Знают о существовании и деятельности Ольской поселковой и районной общественной организации малочисленных народов и этнических групп Севера 75,6 % опрошенных, состоят членами этих организаций 39,0 %.

Выводы . Результаты опроса выявили тенденцию утраты языка коренных народов на фоне манифестации его высокой значимости как духовной ценности. Родной язык для представителей коренных народов п. Ола представляет несомненную ценность, мало связанную с повседневной жизнью. Демонстрируя уверенность в его значимости, респонденты в своей повседневной практике не рассматривают родной язык как очевидную потребность.

Социокультурная и образовательная среда поселка не формируют устойчивого языкового пространства. Несмотря на полиэтничный состав населения п. Ола, русский язык является доминирующим как в быту, так и при социальной коммуникации. Родной язык респондентов в целом не совпадает с национальной принадлежностью, поскольку большинство считающих себя эвенами, коряками, чукчами, указали русский язык как свой родной. В повседневной практике этнические родные языки утратили свое функциональное значение. Полагаем, что полезным будет представление языков коренных народов в социокультурном пространстве поселка. Это могут быть вывески, наименования улиц, наружная реклама с использованием корякского, эвенского, чукотского языков.

Сфера функционирования родных языков сузилась до рамок семьи и минимального бытового общения. Наполнение языковой среды большей частью сведено к использованию некоторых слов и выражений в бытовой сфере, языковые компетенции у респондентов (за исключением старшего поколения) практически не сформированы. Семья, как институт сохранения и трансляции род- ных языков, формирования первых языковых компетенций, утратила эти свои функции. Можно предполагать, что с уходом старших поколений бытовая сфера функционирования родных языков будет сужаться. Родной (этнический) язык в семьях ольчан практически не транслируется между поколениями. Большинство респондентов (59,0 %) отметили, что их родители общались на русском языке, сегодня в семьях опрошенных также преобладает русский язык (58,5 %).

Родные языки коренных народов поселка Ола трансформировались из средства общения в фактор этнической памяти и истории, утратили значение маркера этнической идентичности. Сегодня миноритарные языки сохраняются как компонент этнокультуры (народный фольклор). Родной язык не вошел в топ этнических маркеров, уступив таким факторам, как родная земля и природа, национальные праздники и одежда. Оценка роли родного языка в жизненных стратегиях среди разных возрастных групп отражает жизненный опыт поколений, полиэтничную среду, в которой средством коммуникации является русский язык, объективную степень сохранности родных языков.

Опрос выявил интерес и мотивацию к изучению родных языков, а также необходимость создания условий для его изучения. Группы респондентов молодого и среднего возраста, отмечающие собственную недостаточную языковую компетенцию, готовы изучать родной язык, даже при условии, что это не принесет каких-либо преференций и выгод. Степень заинтересованности целевой группы в сохранении родных языков и культуры высока. Полагаем, что эта готовность демонстрирует потенциал родных языков и свидетельствует о реакции коренных народов на угрозу полного исчезновения миноритарных языков. Таким образом, можно говорить о двойственной ситуации. С одной стороны, низкая коммуникативная роль родных языков и фактическая утрата языковой среды, с другой стороны, уверенность в жизнеспособности родных языков и сформулированная готовность их изучения. Для улучшения ситуации с родными языками предлагаем ввести в учебный процесс факультативное преподавание родных языков в школе. К преподаванию, организации и проведению мероприятий следует привлекать активистов, желающих участвовать в работе по сохранению родных языков.

Институциональные акторы, такие как СМИ, институты гражданского общества, выполняя функцию сохранения языков коренных народов, не достигают заметного эффекта в своей деятельности. Выявлена высокая информированность населения о существовании СМИ и общественных организаций коренных малочисленных народов, но участвует в их деятельности меньше половины опрошенных. При этом большинство подчеркивает, что общественные организации КМНС должны заниматься работой по сохранению родных языков и традиционных культур – постоянно и периодически. Формы работы в данном направлении представляются следующими: возрождение радиовещания на языках коренных народов, размещение соответствующего контента в соцсетях и ин-тернет-каналах, издание видео- и аудио воспоминаний носителей языка, старейшин. Для привлечения молодежной аудитории, газете «Торэн» необходим сайт, каналы в соцсетях.

Таким образом, действует комплекс причин, которые имеют объективный характер. Сформированная региональная нормативная база, действующий с 2016 г. областной закон «О родных языках…» не оказали решающего воздействия на процесс сохранения языков коренных народов в рамках конкретного локуса. Экономика региона, социодемографические процессы, система образования, формы традиционной хозяйственной деятельности (в сохранившихся объемах) выводят за скобки востребованность родных языков коренных малочисленных народов и не формируют систему, стимулирующую интенсивность их использования. Вероятно, можно говорить уже о фазе консервации языков, фиксации и сохранении существующих языков, но не об их развитии. Полагаем, что развитие возможно, если заявленная потребность в изучении родных языков будет реализована на практике. Когда языки вернут полный объем функциональности и будет восстановлена (возрождена) языковая среда, тогда можно будет предполагать устойчивость и жизнеспособность языков коренных народов. Однако формирование такой ситуации мы оцениваем как минимально возможное и предполагаем пессимистический сценарий будущего миноритарных языков в локальном масштабе.

Список литературы Сохранение и развитие родного языка коренных малочисленных народов

- Биткеева А.Н., Вингендер М., Михальченко В.Ю. Прогнозирование и языковое многообразие в Российской Федерации: социолингвистический аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2019. Т. 18, № 3. С. 6-23. https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2019.3.1.

- Вахтин Н.Б. Языки народов Севера в ХХ веке. Очерки языкового сдвига. СПб., 2001. 338 с.

- Галямов А.А. Владение родным языком у представителей коренных малочисленных народов Севера: социологический анализ на примере г. Сургута // Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока: традиции и инновации : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ханты-Мансийск, 2021. С. 474-480.

- Идентичность, язык и культура молодежи коренных народов Севера: Итоги исследования в Якутии : монография / В.Б. Игнатьева [и др.]. Новосибирск, 2022. 272 с. https://doi.org/10.7868/978-5-02-041506-5.

- Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфическое в языке) : монография. М., 1992. 336 с.

- Паско А. Миноритарный язык, минорируемый язык, миноризируемый язык или язык в миноритарной ситуации? Опыт дефиниции и использования в ситуации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2017. Т. 8, № 4. C. 1084-1102. https://doi.org/10.22363/2313-2299-2017-8-4-1084-1102.

- Роббек В.А. Новые альтернативы в теории и практике организации образования в целях сохранения языков малочисленных народов Севера // Образование как фактор развития языков и культур этнических меньшинств : сборник трудов конференции. СПб., 1998. С. 48-57.

- Ткачук Н.В. Родной язык как основание этнической идентичности представителей коренных малочисленных народов Севера Югры (социологический анализ) // Просветительство в этнокультурных реалиях Кавказа : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 170-летию ингушского ученого и просветителя Ч.Э. Ахриева. Магас, 2021. С. 187-193.

- Хакназаров С.Х. Жизнестойкость и общественная значимость родных языков коренных народов севера в разрезе общественных мнений (на примере с. Угут Сургутского района Югры) // Реальность этноса. Родной язык, фольклор, культура и литература коренных народов России в системе образования: проблемы и перспективы сохранения и развития : сборник статей по материалам XIX Международной научно-практической конференции. СПб., 2020. С. 69-74.