Сохранение межнационального мира во Вьетнаме: достижения и проблемы

Автор: Мазырин В.М., Егорунин О.В.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Межнациональный мир: Россия и зарубежный опыт

Статья в выпуске: S1 т.33, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье приведена характеристика межнациональных отношений во Вьетнаме и политики государства в этой сфере. Показаны его этнический состав, гарантии равноправия, межнационального мира и согласия через развитие языков, письменности, культуры, свободу вероисповедания и участия в органах власти. Дана оценка проблемы национальной автономии и самоопределения. Раскрыты противоречивые тенденции, специфика межнациональных конфликтов, особенно их рост на антикитайской почве. Выявлены особенности реакции властей на попытки внешних сил внести раскол в общество по национальному и религиозному признаку.

Национальные меньшинства, вьетнам, равноправие, носители национальной идентичности, автономия и самоопределение

Короткий адрес: https://sciup.org/170209136

IDR: 170209136 | DOI: 10.56700/x3768-6968-0408-c

Текст научной статьи Сохранение межнационального мира во Вьетнаме: достижения и проблемы

Национальная политика Вьетнам пока не стала темой серьезных исследований в России, а вьетнамскими учеными изучается выборочно, в основном в части общих достижений и социально-экономических за- дач. Как следствие, она освещается и воспринимается односторонне, что не позволяет понять картину межнациональных отношений и опыт СРВ во всей его полноте, сложности. Настоящая статья ставит целью представить взвешенную оценку, показать содержание этой политики, влияющие на нее факторы, раскрыть решенные и сохраняющиеся проблемы.

Актуальность темы обусловлена тем, что СРВ – многонациональное государство, в состав которого входит 54 этнические группы со сложной историей взаимоотношений и комплексом факторов, влияющих на них. Абсолютно преобладает титульное большинство – вьеты (кинь), которые составляют 85% жителей. Далее следуют 7 относительно крупных этносов – каждый свыше/около 1 млн чел. (табл.1)52, в том числе расположенных в основном в соседних государствах – в Камбодже (кхмеры), Китае (хоа), Лаосе и Таиланде (тай-тхай). Есть еще десятки мелких народов, из них 11 насчитывают до 5 тыс. чел. и сталкиваются с проблемой выживания ввиду низкой рождаемости, на порядок уступающей вьетам.

Таблица 1

Этнический состав населения Вьетнама (по данным переписи 2019 г.)

|

Название этноса |

Языковая семья |

Доля в населении, % |

Численность, тыс. чел. |

|

кинь |

аустронезийская |

85,32 |

82 085 826 |

|

тай |

тай-кадайская |

1,92 |

1845492 |

|

тхай |

тай-кадайская |

1,89 |

1820960 |

|

мыонг |

аустронезийская |

1,51 |

1452095 |

|

хмонг (монг) |

хмонг-мьенгская |

1,45 |

1393547 |

|

кхмеры |

кхмерская |

1,37 |

1319652 |

|

нунг |

тай-кадайская |

1,13 |

1083298 |

52 Ввиду того, что население СРВ растет на 1% в год и в 2023 г. превысило 100 млн чел. ( Statistical Yearbook of Vietnam 2023. Hanoi, 2023. P. 29–32), численность указанных этносов с того времени увеличилась.

|

зао |

хмонг-мьенгская |

0,93 |

1068189 |

|

хоа |

сино-тибетская |

0,78 |

749488 |

|

зярай/джарай |

аустронезийская |

0,53 |

513930 |

|

тямы |

аустронезийская |

0,19 |

178948 |

|

другие |

– |

2,98 |

2894934 |

Источник: Thông cáo báo chí Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Сайт ГСУ СРВ. Доступ: qua-tong- dieu-tra-dan-so- va-nha-o-nam-2019; (проверено 9.02.2025)

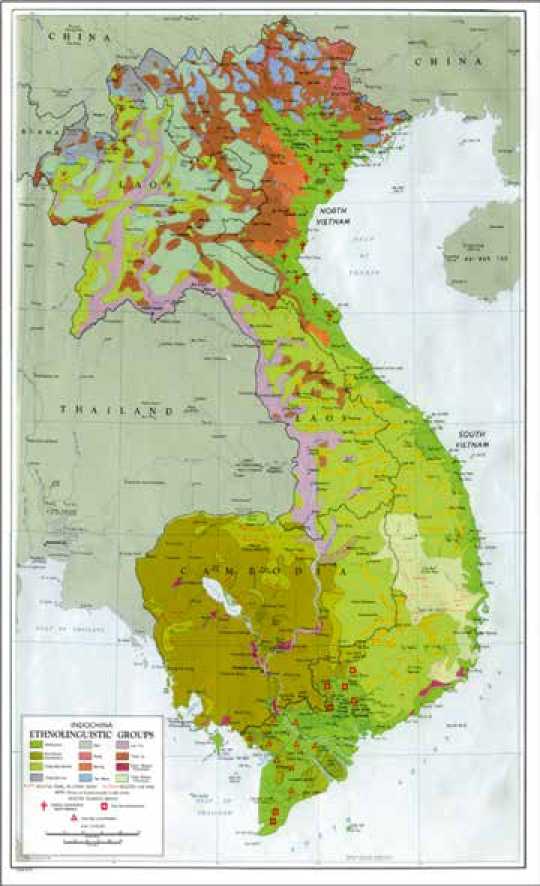

В целом вьеты освоили в ходе многовековой миграции в основном равнинные – более благоприятные для жизни пространства – и дельты рек Красной и Меконг, а также приморские районы центрального побережья Вьетнама, значительная их часть (до половины) живет в больших городах. Национальные меньшинства оказались оттеснены в предгорные районы и горы, занимающие свыше двух третей площади страны, хотя в последнее время эти пропорции меняются. Такое размещение по территории страны имеет название «вертикальная стратификация», по определению означая, что малым народам исторически достались менее выгодное положение, культурно-экономическая отсталость и зависимость от сильных соседей. Особое положение отличает представителей развитых народов, исконную территорию обитания которых колонизировали вьеты (как произошло с тямами в 15 в., кхмерами в 17–18 вв.) в процессе «движения на юг». В эту категорию входят и этнические группы соседних стран, переселившиеся во Вьетнам по своей инициативе в поиске свободных земель и заработков (наиболее крупная и активная из них, хуацяо, в 18–19 вв.). Соответственно, они заняли равнинные районы в центре, на юге и на севере страны (карта). Такое размещение по территории страны содержит немалый конфликтный потенциал и ставит сложные вызовы перед национальной политикой.

Политика национального равноправия

В настоящее время в СРВ решаются разные проблемы в сфере межэтнических отношений, как свидетельствуют документы последних съездов КПВ и материалы вьетнамских СМИ. В политическом докладе ЦК КПВ XII съезду (2016) национальные меньшинства упомянуты в связи с важностью укрепления общенационального единства, что отражает общий курс партии и государства. КПВ подтверждает стратегическое значение единства всех национальностей страны, готовность создавать условия для зримых перемен в экономическом, культурном, социальном развитии в районах проживания малых народов [XII съезд 2016: 72–73]. Среди таких районов упомянуты расположенные вдоль северной границы с КНР (Тэйбак), юго-западной с Камбоджей (1 млн кхмеров), центральной части Вьетнама (Тэйнгуен и на морском побережье, где проживает до

150 тыс. тямов). Также поставлена задача повышать качество образования и подготовки кадров, человеческих ресурсов, воспитывать и формировать кадры малых народов. Наряду с задачей усилить контроль за исполнением национальной политики партии и государства на всех уровнях, бороться против национальной дискриминации отмечена необходимость строго пресекать сепаратистские замыслы и действия, шаги по подрыву национального единства.

В социально-экономическом докладе съезду при оценке бедности констатировано, что удельный вес бедных семей в отдаленных и глубинных районах всё ещё высок, особенно среди этнических меньшинств, достигая в некоторых уездах и общинах 50%. При этом в начале доклада отмечено, что Вьетнам преодолел состояние отсталости и вошел в группу развивающихся стран со средним уровнем дохода.

Принципы национальной политики закреплены при образовании единого государства в 1976 г., хотя ее основы были заложены еще в ДРВ в 1950-е годы. Новые реалии и подходы отражены в Конституции 1980 г., принятой 19 декабря. Статья 5 основного закона защищает национальное равноправие: «СРВ – единое государство всех национальностей, живущих вместе на земле Вьетнама, равных в своих правах и обязанностях» [СРВ. 1985: 8]. Также зафиксирован курс на укрепление межнационального мира и согласия, в частности, записано, что «государство защищает, консолидирует и укрепляет великое единство национальностей страны, строго запрещает любые действия, унижающие национальности и ведущие к их расколу» [там же: 114]. В Конституции СРВ 1992 г. дополнительно оговорены гарантии прав, интересов этой части населения: «Государство проводит политику равенства, единства и взаимопомощи среди этнических групп и запрещает любые действия, направленные на дискриминацию и раскол между национальностями. Государство проводит политику всестороннего развития с целью улучшения материальных и духовных условий жизни малых народов» [Vietnam 2006: 65].

В частности, во всех органах государственной власти гарантировано представительство малых народов в соответствии с их долей в населении страны. В составе Национального собрания СРВ образован Совет по делам национальностей, в обязанности которого входит изучение всех проблем, касающихся национальностей страны, и который имеет право контроля за действием законодательных актов, регулирующих этнонацио-нальную политику. Кроме того, в составе правительства функционирует комитет, а в ЦК КПВ – отдел по делам национальностей.

Равенство всех этносов и обеспечение их гражданских прав в СРВ реализуется также через выборы депутатов высшего органа власти – Национального собрания, а также в народные советы всех ступеней. Представители малых этносов участвуют в работе всех партийных и государственных органов – от низовых до центральных, причем обязательно в самих национальных районах. Например, после IX съезда КПВ (период 2001–2006 гг.) 9 представителей национальных меньшинств стали члена- ми ЦК КПВ, численность которого составила 150 человек, а один – секретарем ЦК КПВ [там же]. На том же съезде Генеральным секретарем ЦК был избран Нонг Дык Мань, по одним источникам – выходец из народа нунг, по другим – тай. До этого он в течение девяти лет был председателем Национального собрания. Пост Генерального секретаря ЦК КПВ Нонг Дык Мань занимал два срока и покинул его в 2011 г. Столь высокое продвижение представителя культурно близкого вьетам этноса говорит о дальновидной национальной политике правящей партии.

Те же цели преследуют периодически проводимые конференции по вопросам национальной политики в отдельных районах и столичных университетах. Регулярно организуются общевьетнамские и местные конференции представителей малых народов. В качестве примера отметим конференцию в районах проживания тямов, на которой обсуждаются вопросы истории этого народа, некогда создавшего высокоразвитую цивилизацию в центральной части Вьетнама.

Правительство постоянно разрабатывает конкретные политические установки, предоставляет привилегии этническим группам, проживающим в горных районах, чтобы помочь им идти в ногу с теми, кто живет на равнинах, и одновременно содействует сохранению и развитию их традиционной культуры. Организованы доставка пропитанной йодом соли в отдаленные селения, работа медпункта в каждой общине, контроль над малярией, функционирование бесплатных школ-интернатов для детей из национальных меньшинств, изучение письменности и традиционной культуры каждой национальности, проведение традиционных праздников.

Одним из основных векторов политики в отношении нацменьшинств является повышение уровня их жизни, преодоление отсталости и перевод некоторых из них к оседлости. По данным статистики СРВ, до 3 млн представителей этнических групп, особенно в северной части страны, занимались еще в конце XX века подсечно-огневым земледелием или были кочевниками. Этот способ ведения хозяйства постепенно приводил к уменьшению лесных угодий в горных районах и отрицательно сказывался на природных ресурсах страны. Власти СРВ добивались, чтобы аборигены закрепились на конкретном участке земли и перестали перемещаться, уничтожать лесные угодья с ценными породами деревьев. Основная часть кочевников относится к группе мяо-яо, хотя на севере Вьетнама к этому способу ведения хозяйства прибегали представители других народностей.

Всего программой удалось охватить свыше 1 млн граждан, в том числе по сути жившие при первобытно-общинном строе вьет-мыонгские этнические группы – рук, арем, малиенг и др., официально образующие народ тьыт. Основной единицей их социальной организации служила группа, проживавшая в одной пещере, и некоторые ее члены просто бродили по джунглям, занимаясь в основном охотой, собирательством и рыболовством в ручьях. В целях приобщения к цивилизации власти старались убедить отказаться от отсталого образа жизни и представителей ряда других малых этносов, например, занимавшихся подсечно-огневым земледелием. В 1980-е годы их пришлось отселить из зоны затопления при строительстве крупнейшей в стране ГЭС Хоабинь. Понятно, что подобная работа не могла обойтись без принуждения, утраты мест традиционного обитания и разрушения основ традиционного быта среди ряда племен. Но в этом случае интересы экономического подъема страны, трансформации жизни отсталых народов были поставлены выше опасности экоцида.

Сходный путь изменения жизни и повышения благосостояния выходцев из этнических меньшинств опробован в рамках общего плана хозяйственного освоения и заселения пустующего плато Тэйнгуен. В 1990-е годы развернулся процесс стихийной миграции тай, нунгов, тхай, хмонг с севера в другие районы страны, прежде всего на это плодородное плато. Плотность исконного населения здесь оставалась небольшой, тогда как урожайность высаженных культур была неизмеримо выше. Например, за несколько лет начиная с 1985 г. на плато переселилось более 60 тыс. хмонгов [Благов 1991: 13.02]. Затем отмечены быстрый рост численности жителей Тэйнгуена и положительное сальдо миграции населения сюда [Современный Вьетнам 2015: 221]. За 1989–2014 гг. оно выросло почти вдвое – с 3 млн до 5,5 млн [Vietnam’s economy 1996: 289]53. Многим из них на плодородных красноземах удалось быстро встать на ноги, приобрести инвентарь, построить хорошие дома, наладить прибыльное плантационное хозяйство.

Поток мигрантов пополняли также вьеты, покидавшие переселенные равнины и города северной части страны как добровольно, на свои риск и средства, так и в порядке переселения, организованного государством. С переездом вьетов в районы обитания традиционных меньшинств представители разных национальностей стали все больше перемешиваться, а ареал компактного проживания отдельных, обычно автохтонных народов – сокращаться. Такое перемещение по территории страны в поисках лучшей жизни стало возможным вследствие снятия административных препон для смены места жительства, работы, прописки с началом рыночных реформ. Наряду с очевидными приобретениями новая экономическая политика принесла непредвиденные последствия для представителей национальных меньшинств, связанные с ломкой образа жизни и ведения хозяйства, традиционного уклада.

В целом обеспечению прав, повышению уровня жизни национальных меньшинств помогает общий и социально-экономический подъем страны. За период политики обновления, рыночных реформ с начала 1990-х годов доходы на душу населения во Вьетнаме выросли примерно

в 30 раз [Мазырин 2007: 330]54. Найти подобные примеры в других странах непросто. Понятно, что малым этносам досталось благ относительно меньше среднего уровня, но и это принесло существенный прогресс.

В деле обеспечения занятости, роста благосостояния, расширения хозяйственной деятельности национальным меньшинствам помогают инвестиции на территории их проживания, создание здесь современной инфраструктуры, поддержание традиционных ремесел и промыслов, развитие сферы услуг, транспорта и торговли. Характерно привлечение в менее развитые районы иностранного капитала: на реализацию там новых производственных, иных проектов государство предоставляет огромные льготы, достигая существенного эффекта. Например, в предгорье северной части страны в последние годы наблюдается просто бум ПИИ, создаются современные промзоны с участием Китая, других развитых стран [Вьетнам 2020: 48–49].

Насколько ускоренная модернизация затрагивает отсталые народы, и как они перенесут ее, сложный вопрос. Показательна такая коллизия: в 2010-е годы в местах расселения ряда меньшинств (тай, нунг, зао) на севере СРВ возникли достаточно острые конфликты с властями, которые изымали у них земли в местах традиционного обитания для организации промзон под проекты с зарубежными инвесторами [Чан, Нгуен, Ле 2020: 18–24]. Хотя характер столкновений и их решение (выплата компенсации) были экономическими, налицо противоречие интересов капитала и слабой стороны – этнических меньшинств.

Носители национальной идентичности

Носителями национальной идентичности повсеместно являются язык, письменность, религия, обычаи и традиции. И вьетнамское государство уделяет большое внимание защите и сохранению культурного кода, прежде всего языков малых народов. В Конституции за всеми этносами закреплено «право говорить и писать на своем родном языке, сохранять и развивать свои нравы, обычаи, традиции и свою прекрасную культуру» [СРВ. 1985: 118]. Языки и письменность национальных меньшинств изучаются в начальной школе. Согласно статье 4 закона «О всеобщем начальном образовании» (1991), начальное образование осуществляется на вьетнамском языке, но группы этнически однородного состава могут использовать свои языки и письменность наряду с вьетнамским в начальной школе [Vietnam 2006: 69]. Министерство образования СРВ практикует двуязычные образовательные программы, которые наряду с компонентом на вьетнамском языке адаптированы для хуацяо, тямов, кхмеров, тхай, эде, хмонгов, зярай, нунг, бру-ванкиеу, пако.

После 1980 г. активней стали составляться методики преподавания вьетнамского языка для малых этносов, поскольку его знание повышает культурный уровень и возможности коммуникации. Сочетанию в учебном процессе программ на вьетнамском и национальных языках помогло издание словарей тай-нунг-вьет, мео-вьет, вьет-зярай, кхмер-вьет. Также развернута работа по созданию и совершенствованию, т.е. переводу на латиницу, письменности некоторых национальных меньшинств. В этой работе активно участвуют лингвисты РФ, которые на основе полевых исследований помогли сохранить языки ряда малых народностей, ранее не имевших собственной письменности [Бабаев, Самарина 2018].

Целям распространения и повышения уровня образования малых этносов отвечает создание новых общеобразовательных школ в основном I и II ступеней, отправка в горные районы отрядов учителей, включение в процесс обучения трудового воспитания. В зонах проживания малых народов открываются и высшие учебные заведения. Так, в г. Буонмат-хуот (Тэйнгуен) работает первый в истории этого региона университет, готовящий агрономов, животноводов, ветеринаров, специалистов лесного хозяйства, преподавателей средних школ со знанием вьетнамского и родного языков. В провинции Тхайнгуен функционируют 5 таких вузов, в г. Далат (Тэйнгуен) – 2. Здесь же расположено 60 специализированных высших школ, 63 технических колледжей и 18 ремесленных училищ. Их выпускниками стали уже несколько десятков тысяч представителей национальных меньшинств. Все перечисленные меры направлены на формирование в этнических анклавах, продвижение наверх собственных национальных кадров, собственной интеллигенции.

Начальные школы действуют практически в каждой сельской общине, где есть национальные меньшинства. Поскольку различные этнические группы в рамках общины часто живут достаточно далеко друг от друга, отдельные классы могут быть организованы непосредственно на месте проживания. Если в общинах оказывается недостаточно школ, то к начальным классам добавляется ряд классов среднего звена. В районах, где есть проблемы с транспортом, работают школы-интернаты. К новым относится поддержка стипендий и освобождения от платы за обучение для студентов из этнических меньшинств и отдалённых регионов.

Однако наряду с успехами в этом деле есть объективные трудности. Дети из беднейших слоёв общества, выходцы из этнических меньшинств находятся в наиболее неблагоприятном положении, а девочки имеют ограниченный доступ к образованию. Уровень их зачисления в школу намного ниже, шансов поступить в колледж и университет по сравнению с мальчиками меньше [Нго, Кондратенко, Шашкова 2024: 72]. Главным препятствием для доступа девочек к образованию служит практика ранних браков среди этнических меньшинств и необходимость иметь детей в этих сообществах.

Что же касается языка, то государственным, доминирующим и языком межнационального общения служит вьетнамский язык. Во многих гор- ных провинциях на севере страны в одной общине могут жить представители 4-5 национальностей, в одном уезде – 10, в одной провинции – до 20. Это ведет к формированию билингвистических и мультилингвисти-ческих сообществ. Поэтому наряду с вьетнамским в ходу языки таких групп, как тай и тхай в горных районах северной части страны и эде – в центральной. Они могут выполнять функцию языков межнационального общения. Языки других, малочисленных, этносов используются в основном в местах их проживания, а их носители должны знать как минимум три языка.

Во Вьетнаме преобладает латинизированная письменность. Помимо государственного, вьетнамского языка, латинские алфавиты есть также у народов эде, кохо, зярай, стиенг, банар, тай, нунг, хмонг, бру, пако, коту, седанг, хрэ, ко. Свою, отличную от латинизированной, письменность имеют хуацяо, кхмеры, тямы, тхай. На настоящий момент во Вьетнаме 30 этносов получили свои собственные письменные системы. Согласно ст.133 Конституции 1992 г., гражданам различных этнических групп гарантировано право пользоваться своим языком и письменностью в ходе судебного делопроизводства и других госорганах [Vietnam 2006: 69]55.

С началом политики обновления в 1986 г. процесс активизировался, языки малых народов стали применять в средствах массовой информации. В СРВ выходят газеты и литературные произведения на языках народов тай, нунг, тхай и яо, которые весьма популярны в ареале их обитания. Помимо того есть издания на национальных языках для ряда других национальных меньшинств. В некоторых районах программы на языках малых народов включены в сетку вещания радио и телевидения. Сегодня эта практика расширяется на интернет и т.п.

Отдельно упомянем об отношении к этническим китайцам, которые определенное время находились в конфликте с властями СРВ. По мере реализации политики обновления, постепенной нормализации отношений с КНР оставшимся во Вьетнаме хуацяо предоставлялось больше свободы в прежних видах деятельности, что способствовало также более широкому их вовлечению в политическую жизнь страны. Этнических китайцев стали вновь принимать в партию, а некоторых из них, изгнанных из её рядов в конце 1970-х годов, восстанавливали в ней. Хуацяо также могут служить в армии и органах внутренних дел, их вновь принимают в высшие учебные заведения Вьетнама.

В 1988 г. было восстановлено преподавание на китайском языке в начальных и средних школах с высокой концентрацией китайских учеников. Этническим китайцам было разрешено создать Ассоциацию по содействию обучения на китайском языке. Однако, по мнению самих этнических китайцев, на развитие их языка налагаются некоторые ограничения. Газеты на китайском языке не выходят, хотя официальное издание «Сайгон зяй фонг» выпускается также и на китайском. В двух городских районах Хошимина с большим числом китайского населения распространяются местные информационные бюллетени.

Национальные меньшинства Вьетнама в большинстве исповедуют религию, отличную от вьетов, естественно, имеют свои не только язык, но и обычаи, обряды, верования. Поэтому обеспечению общечеловеческих прав и свобод власти уделяют большое внимание, что тоже способствует равенству и сплочению народов. Защита, распространение традиционных обрядов, праздников, обычаев стала заметной чертой повседневной жизни. Возрождение старых, возникновение новых верований, культов, хотя и привлекает массу адептов, не встречает официального противодействия, а скорее наоборот – очевидно, Ханой не видит в них вреда. В вопросах свободы вероисповедания, как и в целом «развития демократии», делаются вынужденные уступки западным партнёрам, чтобы избежать обвинений в дискриминации по религиозному признаку. Но, как свидетельствует и российская, и мировая практика, недооценка опасных последствий таких явлений, даже местного масштаба, может иметь необратимые последствия.

Например, у нас вызывает сомнение польза распространения в этой среде совершенно чуждой местному населению западных вероучений – протестантизма, его сект адвентистов, баптистов и т.п. (с учетом того, что немалая часть исповедует католицизм56 – наследство колонизаторов). Так считают, судя по всему, и вьетнамские власти, однако открыто они не выступают против, проявляя политес в отношениях с США. Американские же спецслужбы, приняв эстафету политики разделяй и властвуй из 1960-х годов, развернули среди хмонгов вербовку своих сторонников, стали навязывать им чуждые ценности, в основном «золотого тельца», поощрять вражду к титульному большинству и правительству в Ханое.

Этому способствует поддержка частью правящего в СРВ класса и населения либеральных ценностей, политики льгот, привилегий для самых важных партнеров, стремление максимально удовлетворить покровителей, обогатиться за их счет. Такое мнимо полезное взаимосближение ослабляет противодействие попыткам внешних сил внести раскол во вьетнамское общество по национальному, конфессиональному и другим признакам. Со стороны же России заслуживают всяческой поддержки именно жесткие меры отпора, бдительность к подобным проискам. Главный их инициатор, Вашингтон, невзирая на заверения в дружбе и поддержке Вьетнама, будет и дальше использовать различные способы дестабилизации, подрыва, а то и свержения правящего режима с помо- щью цветных революций. Этому способствует распространение нетрадиционных религий, насаждение чуждых верований и культов, применение методов подкупа, обмана и прямого давления.

Проблемы национальной автономии и самоопределения

С относительно равными по уровню развития этносами, имеющими по соседству национальные государства, у вьетов периодически возникают конфликты и трения, и данные величины находятся, по нашему мнению, в прямой зависимости. Показательны в этом плане острые противоречия с кхмерами и китайцами. Камбоджа до сих пор оспаривает свои границы с Вьетнамом (на юго-западе), ограничивая миграцию и права вьетнамцев, которые переселяются сюда, занимают позиции в местном бизнесе. Высшей точкой противостояния в XX веке было вторжение «красных» кхмеров на территорию СРВ в 1977–1978 гг., вылившееся в масштабную войну с режимом Пол Пота, которая привела к его свержению в январе 1979 г. в ходе военной операции вьетнамской армии.

С КНР отношения обострились после освобождения южной части Вьетнама и образования единого вьетнамского государства в 1975–1976 гг. Серьезное беспокойство северного соседа вызвало явное усиление его соперника, в том числе проведение руководством СРВ социалистических преобразований, де-факто направленных против хуацяо – самой большой и влиятельной группы буржуазии на юге страны. Численность выходцев из Китая тогда превышала 1,2 млн чел., и они были одним из крупнейших этносов на территории СРВ [Поспелов, Степанов 1983: 78]57. Они занимали, как и во многих странах Восточной Азии, доминирующие позиции в экономике, монопольные в целом ряде отраслей58. Поэтому Пекин выступил в поддержку своих соотечественников, потребовав прекратить экспроприацию и гонения против хуацяо, на что в Ханое его обвинили в подрывной деятельности китайской агентуры.

В результате нараставшей конфронтации сторон в феврале 1979 г. на севере Вьетнама разразилась пограничная война, не принесшая победы ни одной из сторон, но стоившая Ханою значительных потерь и разрыва отношений с прежним спонсором на 10 лет. В частности, она подтолкнула многих хуацяо на юге и севере СРВ к эмиграции (по некоторым данным, до 260 тысяч) [Поспелов, Степанов 1983: 87]. Притом масса людей бежала в лодках в страны ЮВА.

Спустя всего лишь три года после этого в Ханое признали, что этнические китайцы могут сыграть важную роль в выводе страны из глубокого экономического кризиса, и начали смягчать свою позицию. В начале 1982 г. Политбюро ЦК КПВ приняло секретную резолюцию №10, в которой признавалось, что оценка этнических китайцев как «инструмента пекинских реакционеров» была ошибочной. В резолюции указывалось, что этнические китайцы должны считаться одной из полноправных национальностей Вьетнама и вьетнамскими гражданами.

Значительные изменения для хуацяо произошли и в экономике. Они вернулись к большинству видов своей традиционной деятельности, от которых были отстранены после 1975 г., хотя и на более низком уровне, за исключением торговли рисом и банковского дела. Их роль в местной торговле рисом – главном продукте питания вьетнамского населения – остается ограниченной, однако некоторые рисовые фабрики были возвращены прежним китайским владельцам. Китайские бизнесмены возобновили торговлю золотом, и считается, что они играют ключевую роль в определении цен в Хошимине на золото и рыночного обменного курса американского доллара. Политика обновления притормозила выезд этнических китайцев из страны, а часть эмигрантов вернулась во Вьетнам.

В целом тысячи хуацяо возобновили свою торговую деятельность или основали малые промышленные предприятия, обрабатывающие древесину, производящие текстиль и обувь или собирающие электронное оборудование. Этнические китайцы Тёлона контролируют примерно две трети малых промышленных предприятий г. Хошимина и треть торговли, хотя их численность составляет всего лишь 10 % от общего числа жителей города. Несмотря на определенное влияние в бизнесе, хуацяо больше не могут быть монополистами в своих традиционных сферах. Судя по всему, экономическая политика властей искоренила некоторые направления китайского предпринимательства и дала возможность вьетнамскому бизнесу соревноваться с хуацяо в области торговли и и развития малых предприятий. Очевидно, что реформы конца 1970–начала 1980-х гг. в СРВ ослабили китайскую общину, привели к ее значительной ассимиляции с доминирующим вьетским большинством.

Хотя до начала 1990-х гг. Вьетнам был практически закрыт от внешнего мира, многим этническим китайцам удавалось поддерживать тесные контакты с китайскими общинами Сингапура, Тайваня, Гонконга и стран Запада. Примерно две трети китайцев в Хошимине имеют близких родственников за границей. С началом политики обновления им стало проще выезжать в другие страны, а когда в конце 1980-х годов открылась вьетнамо-китайская граница, многие из них стали посещать КНР в поисках выгодных проектов. Поскольку большинство китайских бизнесменов потеряли свои капиталы в конце 1970-х годов, внушительная часть денег, которые они теперь вкладывают в различные предприятия, получена ими от своих заморских родственников.

В начале 1990-х гг. численность хуацяо во Вьетнаме еще не достигла уровня 1975 г. и составляла 960 тыс. человек, 80% которых оставались на юге. Непосредственно в г. Хошимин проживало около 400 тыс. хуацяо.

В столице СРВ Ханое их менее 10 тыс., в то время как ранее было 34 тыс.59. Свежие данные закрыты, мешая понять, выросла ли их численность.

Чисто внутренняя проблема вьетнамского государства – признание права национальных меньшинств на автономию и самоопределение. Если о втором на севере страны до 1975 г. речи даже не шло, то первое изначально материализовалось. В ДРВ вдоль границы с КНР 20 лет функционировали два крупных АО – Тэйбак и Вьетбак. Однако после объединения страны в 1980 г. из прежней Конституции ДРВ было изъято положение об автономных районах по аналогии с тем, как ранее сделали власти КНР. Каких-либо официальных объяснений по данному поводу выдвинуто не было, но предполагается, что в Ханое серьезно опасались подрывной деятельности Китая в районах, где проживали представители народа мео (хмонг). В конце 1970–начале 1980-х гг. имелись сведения об антиправительственных выступлениях хмонгов на севере Вьетнама и Лаоса и даже их намерении создать там «Королевство мео» при поддержке Китая. Но на территории СРВ противостояние с мео имело спорадический характер, а информация о «Королевстве мео» оказалась просто фейком. Для осторожности у Ханоя были достаточные основания, поскольку Пекин проводил политику использования некоторых национальных групп населения (хмонг, яо, нунг, таи) в своих целях. Так, китайская агитация спровоцировала после пограничного конфликта 1979 г. часть небольшого народа фула, жившего вдоль китайской границы и признанного в КНР этнической группой более крупного этноса цзин (цзу), мигрировать в Китай. Это снизило численность фула во Вьетнаме почти вдвое (с 11 тыс. до 6,8 тыс. чел.) [Народы и религии 1998: 586]. Но сегодня представители разделенного этноса мирно соседствуют, торгуют, поддерживают тесные связи [Григорьева 2023:37–49], а община цзин в КНР достигла 28 тыс. чел.[Григорьева 2020:48]. Столь необычный способ «урегулирования национального вопроса» тоже вполне продуктивен.

Другим важным основанием для отказа от принципа национальной автономии оказалось включение в состав СРВ южной половины страны с крупными этническими анклавами кхмеров, китайцев и народов малайско-полинезийской языковой семьи. Последние издавна занимают обширное Центральное плато (Тэйнгуен), в котором контроль центральной власти страны был слабым, а доля проживавших вьетов небольшой. Тэйнгуен наверняка мог потребовать сохранения автономного статуса, в свое время предоставленного французской колониальной администрацией. В целях пропорционального распределения жителей по территории страны в этом малонаселенном регионе в 1980-е годы были образованы т. наз. новые экономические районы (НЭР).

Помимо освоения новых земель и выращивания ценных экспортных культур, увеличения вьетского населения в зоне обитания других этносов такая политика была направлена на изменение социального положения

последних и повышение контроля, стабильности в зонах их компактного проживания. Последняя задача обычно решается СРВ путем создания военных гарнизонов или хозяйств в пограничных районах. Потребность в них была очевидной, так как после освобождения юга на плато Тэйнгу-ен продолжали действовать повстанческие отряды ФУЛРО60.

После падения Сайгона предполагалось, что помощь ФУЛРО в борьбе против СРВ будут оказывать Соединенные Штаты, однако этого не случилось. Фронт тогда насчитывал несколько тысяч бойцов (по оценкам, от 7 до 12), располагавшихся в Тэйнгуене и провинции Мондолькири в Камбодже [Thayer 1994: 12–13]. Повышенную активность отряды Фронта проявляли в начале 1980-х гг., когда большую материальную поддержку им оказывала КНР (китайское оружие передавалось ФУЛРО через «красных кхмеров»). По мере сокращения этой помощи ряды боевиков ФУЛРО стали таять и к концу 1980-х годов составляли всего несколько сотен. В 1992 г. в связи с нормализацией ситуации в Камбодже руководители ФУЛРО объявили о прекращении борьбы с властями Вьетнама и самороспуске организации. Последние части Фронта сложили оружие и сдались силам ООН в октябре 1992 г. Большинство этих боевиков получило политическое убежище в США, что само по себе примечательно. И сегодня поступают сведения об эмиграции «представителей ФУЛРО» в Соединенные Штаты через каналы поддержки различных НКО.

По приблизительным оценкам западных спецслужб, в ходе «борьбы за независимость» Тэйнгуена – фактически попыток обманом создать здесь отдельное государство Дегар – после 1975 г. погибло до 200 тыс. выходцев из местных народов [Australia MP 2011: 07.06]. Масштаб противостояния в данном регионе говорит, что власти СРВ пожертвовали правами отдельных этносов для сохранения территориальной целостности страны, поддержания контроля, порядка, в конечном счете национального мира в обширном регионе. Эта история напоминает наведение порядка в российской Чечне в 2000-е годы.

В пользу такой версии говорят последующие события в «горячей» зоне СРВ, которые интерпретируются как межнациональные трения. Так, в 2001 и 2004 гг. на плато Тэйнгуен произошли редкие столкновения представителей национальных меньшинств с полицией. Однако позднее официально объявили, что они имели экономические причины, связанные с недоплатами сборщикам кофе и т.п. В целом же рыночные реформы обеспечили при неизбежной социальной поляризации населения общий экономический подъем и во всей стране, и на национальных окраинах.

Несмотря на обеспечение прав, интересов национальных меньшинств во Вьетнаме, западные СМИ и спецслужбы стараются раздуть ущемление их прав и ответные протестные настроения, не приводя доказательств.

Так, американский автор газеты «Вашингтон таймс» определяет политику властей Вьетнама на плато Тэйнгуен как «ползучий геноцид»61. В качестве неприемлемых акций названы захват земель проживающих здесь малых народов, рабский труд на плантациях каучука, чая и кофе, подавление верований местного населения. Более того, автор выдвинул обвинения в принуждении женщин малых народов к массовой стерилизации с целью сокращения их численности, в попытках заставить местных девушек выходить замуж за вьетов, чтобы ускорить ассимиляцию и т.п. Наконец, излюбленная тема прозападных СМИ относительно мнимых притеснений: удержание во вьетнамских застенках нескольких сотен этнических борцов с ханойским режимом.

Понятно, что на этой благодатной для западной пропаганды почве распространяются и другие подобные мифы. Европарламент периодически принимает вьетнамских диссидентов; в резолюции о новом партнерстве ЕС-Вьетнам и соглашении о сотрудничестве и правах человека (от 15 октября 2008 г.) заявлено о притеснении кхмеров в Южном Вьетнаме (кхмер кром). Власти СРВ обвиняются в конфискации кхмерских земель, преследовании кхмерских буддийских монахов, подавлении культуры и религии этого народа, притеснении кхмерского языка и письменности, попытках ограничения литературы на кхмерском языке. Хотя Ханой не отрицает борьбы с кхмерским национализмом и сепаратизмом, он имеет основания, чтобы опровергать подобные фейки.

Обеспечиваемый в СРВ контроль армии, сил охраны общественного порядка на пограничных территориях, где расселена значительная часть малых этнических групп, часто по обе стороны границы, – очень важное условие решения стоящих здесь перед государством задач. Если бы эти территории надежно не охранялись, не развивались, то наверняка отразить соответствующие угрозы было бы намного сложней.

Признавая наличие определенных трений и проблем на этнической почве, можно констатировать, что руководству Вьетнама в отличие от многих соседних государств в рассматриваемый период удалось избежать серьезных межнациональных конфликтов, благодаря политике обновления (1986) постепенно стабилизировать межнациональные отношения, создав для них хорошие перспективы.

Заключение

Объединение страны запустило глубокие изменения во внутренней и внешней политике вьетнамского государства. По мере урегулирования конфликтов с соседями, продвижения рыночных реформ, улучшения социально-экономической ситуации более спокойными, зрелыми стали и межнациональные отношения. Активизировались этноконсолидаци-онные процессы. В целом удается поддерживать доверие разных народов к КПВ и государству, общий консенсус и стабильность в обществе, уве-

ренный контроль власти над внутренней обстановкой. Пользу принес подход, учитывающий интересы стран, где проживают родственные народы (Китай, Камбоджа, Лаос, Таиланд), обеспечив свободу перемещения через границы, занятий бизнесом, культурного обмена и т.п.

Этническая карта Вьетнама, Лаоса и Камбоджи

Вместе с тем обозначились и проблемы в жизни отдельных этносов, которые грозят их идентичности, правам и даже выживанию. В частности, созрела необходимость более решительного противодействия попыткам внешних сил, прежде всего США, расколоть вьетнамское общество по национальному, религиозному и т.п. признакам путем подрывной работы (ЛГБТ-пропаганда, внедрение новых религий, осуждение нарушений «прав человека»).

Национальная политика руководства Вьетнама совмещает элементы компромиссов, жесткости, разумных уступок и сильно отличается в первой четверти XXI века от практики ДРВ в 1950–1980-е гг. Произошла ее постепенная трансформация – от выборочного обеспечения основных прав малых народов, включая национальную автономию, к большей консолидации населения страны и централизации управления обществом. В целом перспективы сохранения межнационального мира во Вьетнаме обнадеживают: баланс достижений и проблем сложился позитивный.

Опыт этноконфессиональной политики СРВ при переходе к рынку и интеграции в мировое хозяйство представляет очевидный интерес для России и других стран со сложным этническим составом, заслуживает творческого использования. В наших двух странах проявляется близость проблем, позиций и интересов по национальной теме. Значит, назрели изучение этого опыта, обмен им с коллегами из Вьетнама, его применение для решения национальных проблем РФ. Очевидна задача привлечения Ханоя к совместному отпору давления и вмешательству Запада. Формами российской поддержки малых народов СРВ могли бы стать развитие этнического туризма и различные меры по его стимулированию, изучение редких языков национальных окраин с участием российских ученых.