Сократ и Платон: открытие микрокосма человеческой души

Автор: Киселв Александр Федотович, Лубков Алексей Владимирович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются воззрения на личность крупнейших мыслителей Античности - Сократа и Платона. Показано, что в сферу их размышлений попал весь комплекс проблем постижения природы и сущности человека. Приводятся ключевые философско-педагогические идеи этих мыслителей. Обоснован вывод о том, что они совершили открытие внутреннего мира личности и впервые в истории европейского мышления осознали, что достижение гармонии и совершенства человека основано на преображении его души.

Человек, личность, идеал, гармония, совершенство, воспитание, дух, мудрость, микрокосм

Короткий адрес: https://sciup.org/148321239

IDR: 148321239 | УДК: 378.4 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.05.P.67

Текст научной статьи Сократ и Платон: открытие микрокосма человеческой души

личности, которые определяют ее суть и степень значимости для общества. Он уверял, что ни один человек не грешит сознательно и поэтому крайне необходимы знания для обретения людьми добродетелей. Не знания, а нравственность выступала в качестве цели, в

Сократ

АЛЕКСЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛУБКОВ доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО, ректор Московского педаго-

достижении которой помогут знания.

Сократ утверждал, что человек, нашедший свое место в жизни, призван Богом на службу, которую нельзя покидать даже под страхом смерти. Идея служения формирует у человека мужество, стойкость, верность и лежит в основе не рутинного, по принуждению, а свободного, вдохновенного труда.

Если человек мудр, убеждал Сократ, то он не должен упиваться своей мудростью, так как признание себя мудрым кладет предел развитию. Философ Платон писал о том, что «всего мудрее тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего по правде не стоит его мудрость» [9, c. 15]. Подлинно мудрым Сократ считал человека равнодушного к смерти по причине, что он не в силах знать, что следует за смер- тью: тьма небытия или свет бессмертия. Так формировался один из идеалов человека – умного, добродетельного, служащего силам добра.

В античной философии Сократ одним из первых сконцентрировался на проблемах человека. У него человек – это душа. Под душой Сократ понимал разум как мыслящую активность в нравственном совершенствовании. Душа, по Сократу, представляет собой «Я сознающее», моральную и интеллектуальную личность. Если сущностью человека является душа, то его необходимо учить «взращивать» свою душу [10, c. 70]. Это высшая задача воспитания. Тело служит душе, а душа руководит в познании тем, кто следует призыву познать самого себя. Отсюда самопознание становится одной из главных целей познавательной деятельности человека.

Сократ убежден, что истинная и главная ценность для человека – сокровище его души. В ней ключевым является «самообладание», власть над собой. В этом заключается свобода человека. Таким образом, свобода — не внешние обстоятельства и условия, а состояние души. Раб — тот, кто подчиняется своим инстинктам и страстям. Он — жертва собственных пороков. Отсутствие самообладания – причина всех несчастий, а счастье – внутренняя гармония души, которая нуждается в уходе, в чистоте и защите.

Главное в учении Сократа: душа – сущность человека, познание и самопознание – истинная добродетель, самообладание – подлинная, внутренняя свобода человека.

Тот, кто отстаивает правду, умножает число своих врагов. Именно приверженность правде привела Сокра-

Настоящий спартанец. Герой Фермопил царь Леонид

та на скамью подсудимых и к осуждению на смерть. Это был нравственный подвиг во имя истины.

Если для Сократа и его последователей главным в воспитании было «взращивание души», то в античном наследии можем найти противоположные подходы к воспитанию.

Идейное наследие Спарты – древнегреческого военизированного государства – является ярким примером того, как через толщу тысячелетий пробиваются и продолжают жить идеи, некогда питавшие силы уникальной государственности. Спарта не явила миру самобытных мыслителей, но дала опыт, отголоски которого можно найти в практике формирования армий, а главное – в области воспитания граждан, способных защищать свое Отечество.

В Спарте всех мальчиков до достижения двадцати лет обучали в одной большой школе. Цель обучения и воспитания – подготовить отважных, равнодушных к боли и лишениям, выносливых и дисциплинированных воинов, преданных государству. С окончанием школы начиналась действительная военная служба, и до тридцати лет воин был обязан жить в «доме мужчин» (казарме). После тридцати лет он становился полноправным гражданином. Однако принцип совместной жизни оставался. Каждый гражданин обязывался быть участником общего стола.

Согласно государственной идеологии Спарты, в стране не должно быть ни бедных, ни богатых. Никому не разрешалось иметь золото или серебро. Деньги чеканили из железа. Спартанская простота стала легендой и примером для подражания. Спарта вызывала восхищение у остальных греков главным образом своей стабильностью. Веками здесь не было социальных потрясений, а внешние угрозы разбивались о военную мощь спартанцев.

Философ Платон признавал государственное устройство Спарты близким к идеальному. В нем поражали простота, дисциплина, слаженность системы управления. Если говорить языком Нового времени, то «справедливость, равенство, братство» являлись «лозунгами» Спарты, затем перекочевавшими на знамена известных революций. В Спарте можно найти и черты «казарменного социализма», диктатуры силы, а не права, уравнительности, фетишизация которых была характерна для определенного крыла сторонников социализма.

До сегодняшнего дня живы идеи подчинения личности и межличностных отношений доминирующей цели служения государству. В современном обществе они маскируются проповедью демократии, но, по сути, прячут вечную цель торжества сильных, имеющих капитал и власть над остальными гражданами «свободного» мира.

Спартанцы, по свидетельству Плутарха (ок. 45 – ок. 127), были уверены, что принадлежат обществу, а не себе, и все принадлежат отечеству [11, c. 76]. Правда, в жизни нет идеального. Внешняя нестяжательность спартанцев имела обратную сторону – сребролюбие, которое воистину неистребимо в человеке. Спартанцев невозможно было сломить, но легко подкупить.

Античный историк Геродот (ок. 485–425 гг. до н. э.), живший в пору величия Спарты, с удивлением отмечал, что ни один спартанец не мог устоять перед взяткой, хотя презрение к богатству в них воспитывалось с малых лет. Видимо, искушение «золотым тельцом» настолько велико, что ему не в силах противостоять даже те, кто стоически превозмогал боль, различного рода лишения, равнодушно относился к смерти. Люди есть люди… Среди непоколебимых патриотов Спарты находились и предатели, например, спартанский царь Павсаний, который окончил свою жизнь как предатель, подкупленный Ксерксом.

История Спарты окрашена в романтические тона. Миру нужны мифы, и один из них – миф о Спарте, веками будораживший воображение подростков и юношей образами спартанских героев, величием их простоты и подвигов, аскетизмом и самоотверженностью. Об этом писал выдающийся русский философ Иван Ильин, увлеченный в юности подвигами спартанцев и мечтавший стать подобным этим героям.

Если говорить о вкладе Спарты в мировую культуру, то он внесен исключительно в систему воспитания личности, необходимой государству, а также воспитания таких качеств личности, как мужество, стойкость, самоотверженность и преданность идее служения Отечеству. Сформировался еще один идеал личности как символ мужества и отваги.

Античной культуре присущ своеобразный культ человеческого тела как образца подлинной красоты. Неслучайно, что родиной Олимпийских игр стала Греция. Спорт звал к физическому совершенству человека, которое также стало одним из идеалов зрелой личности. Красота в совершенстве, а совершенство в красоте. Вместе с тем греки осуждали проявления телесной распущенности и увлече- ние плотскими удовольствиями. «Соблюдать во всем меру» – девиз древнегреческой культуры.

Греки боготворили музыку. Они называли ее «гармонией небесных сфер», связующим звеном между космосом и человеческой душой. Тем самым они считали, что человек должен жить не только земным, но и небесным, вечным, к которому стремится его душа. Связь с небесным дает возможность постичь красоту мира и отразить ее в искусстве, поэзии, архитектуре, всех сферах жизни человека. Чувство прекрасного – отличительная черта личности, стремящейся к совершенству и нравственной чистоте. Прекрасное относится к одному из идеалов античной культуры, и его «носителем» должен быть человек. В идеале человек прекрасен как часть прекрасного мира.

Одной из вершин греческой философии является творчество Платона (ок. 427 – ок. 347 гг. до н.э.). В центре космологии Платона находится учение о «мировой душе», психологии – учение о том, что душа находится в «темнице нашего тела», которое является источником соблазнов, неизменных вожделений и страстей. Среди последних он выделяет две группы: страсти гнева и страсти вожделений. Гнев – источник агрессии в отношении других людей, это действия, идущие «от себя». Вожделения побуждают действия «к себе»: к присвоению, овладению, подчинению, доминированию. Гнев и вожделения выражают животные начала человека, и их преодоление – путь к подлинной человечности.

Однако Платон подчеркивал, что страсти, присущие человеку, можно контролировать, но полностью изжить невозможно. Отсюда неизбежна борьба между животными и духовными началами человека. Правоту этого вывода подтверждает вся история развития человека, его дуализм, противоречивость внутреннего мира, поведения, межличностных отношений. В человеке, как микрокосме, борется добро со злом, и преодоление зла в себе относится к важнейшей задаче воспитания и самовоспитания. Это вечная истина образования, о которой следует постоянно помнить.

Вместе с тем тело обеспечивает суверенитет нашего «я» и является защитной оболочкой нашей души, дает возможность человеку ощущать себя реальным. Поэтому Платон рассматривал физическое воспитание как средство совершенствования личности и высоко оценивал опыт Спарты.

Дух придает личности неповторимость, так как связан с принципами, которые для человека незыблемы и через которые тот дает оценки окружающему миру. Наличие духа обеспечивает устойчивость и цельность человека, образуя то, что принято называть личностью. Духовное воспитание – путь к подлинной личности с глубоким внутренним миром, высокими потребностями и целями.

Подчеркнем, что проблемы духовно-нравственного воспитания поставлены великими мыслителями Древнего мира и стали вечной категорией собственно воспитания и образования как самой существенной части жизни человеческих сообществ.

Дух – источник творчества, которое всегда индивидуально-личностно. В конечном итоге творчество – это построение собственного «я», стезя приобретения подлинной индивидуальности. Причем Платон доказывал, что для полноценного бытия человеку необходимо любить, ибо, по его словам, любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен Богом [10, c. 306]. Любовь – это приобщение к божественному, вечному, настоящему. То, что любовь созидает

Платон Афинский человека, – вечная истина. Замечательный философ ХХ века А.Ф. Лосев писал: «Любящий всегда гениален, так как он открывает в предмете своей любви то, что скрыто от всякого нелюбящего. Обыватель над ним смеется. Но это свидетельствует только о бездарности обывателя. Творец в любой области, в личных отношениях, в науке, искусстве, общественно-политической деятельности, всегда есть любящий, только ему открыты новые идеи, которые он хочет воплотить в жизни и которые чужды нелюбящему» [6, c. 167–168].

Мартин Хайдеггер говорил о «невидимой глубине сердца», о «мысли сердца»: «Только в невидимой глубине сердца человек расположен к тому, что является любимым, – к предкам, умершим, детству, грядущему». Именно «мысль сердца» создает живое отношение к окружающему миру. Без любви жизнь сера и в определенном смысле мертва.

Древние греки противопоставляли космос хаосу и отводили человеку особую роль в преодолении хаоса. Поразительно, что возникшие тысячелетия назад идеи рождения из хаоса организованного космоса (Вселенной) и человека как его неотъемлемой части были взяты на вооружение научной физикой и космологией в последней трети ХХ столетия. Современный космолог А.Д. Линде, характеризуя существенный итог усилий многих ученых, писал, что «изучение Вселенной и изучение сознания неразрывно связаны друг с другом и что окончательный прогресс в одной области невозможен без прогресса в другой» [5, c. 248]. Наше сознание встроено в эволюцию космоса и является его монолитной частью. Самый весомый вклад в осмысление роли сознания в преобразовании мира внес В.И. Вернадский. Он утверждал, что человек создает особую среду – ноосферу, или сферу разума, которая выступает завершающим этапом развития биосферы.

С созданием ноосферы человечество берет на себя нравственную ответственность за весь строй природы, живого и неживого мира, за ход дальнейшей эволюции природы. В этой связи по-иному звучит учение Платона о «мировой душе» и ее созидательной роли во Вселенной. Гениальные догадки не умирают, а живут тысячелетиями.

Платон был учеником Сократа и буквально боготворил своего учителя. Демократические Афины убили Сократа, вследствие чего Платон отвергал демократию как образцовую форму государственности. За любовь к Спарте некоторые ученые даже называют его «адвокатом тоталитаризма». Между тем именно Платон сформировал фундаментальную идею единства образования и воспитания, подтверждая, что знания становятся благом, если они подкреплены нравственным воспитанием.

Он заявлял, что право на управление согражданами дают только знание, нравственность и мудрость. Как понимать мудрость? Разумеется, она — не профессиональный навык. Мудрость – это умение постичь смысл происходящих событий, опираясь на зна- ния и жизненный опыт. Мудр тот, кто при анализе современности учитывает уроки прошлого. Но как отобрать в среду управления мудрых людей? Вопрос до сих пор открыт. Платон говорит о том, что демократия не в силах его решить. Разве он не прав?

Систему образования Платон делил на две части: «музыку» и «гимнастику». Причем «музыка», по Платону, — все то, что входит в область «муз». Иными словами, гуманитарная составляющая обучения. Вместе с тем Платон, как апологет Спарты, огромное значение придавал физическому воспитанию, полагая, что сочетание «гимнастики» и «музыки» обеспечит гармоничное развитие подрастающих поколений. Однако в образовании мыслитель ключевым считал знание математики, приучающей к дисциплине ума, логическому мышлению, выверенности выводов.

Воспитание, как полагал Платон, должно развивать у детей ответственность, соблюдение приличий и мужество. Необходим строгий надзор за литературой и устными рассказами матерей и нянь детям. Следует исключить дурные примеры, которым могли бы подражать дети и подростки. До определенного возраста молодежь не должна видеть дурного и пороков. Однако в соответствующий момент их следует подвергнуть «обольщениям» как в виде ужасов, которые не должны пугать, так и в виде сомнительных удовольствий, которые не должны прельщать.

Платон проповедовал «дух общественности» и резко выступал против частной собственности. Очевидно, что «коммунистические идеи» родились за тысячелетия до Маркса и Энгельса. Видимо, в них есть некая объективная необходимость, если они столь живучи. Платон не радеет за равенство, полагая, что Бог создал людей трех сортов: лучших – из золота, попроще – из серебра, толпу – из железа. Первые две категории призваны управлять и воевать, третьи – заниматься физическим трудом. В действительности философ выступает за сословную структуру общества, практиковавшуюся веками.

Справедливость по Платону заключается в том, чтобы каждый честно выполнял свою работу и не роптал на судьбу. Это утверждение находится в русле греческой философии, согласно которой каждый человек и каждая вещь имеют свое место и функцию, что связано с идеей судьбы или необходимости. Итак, Платон не ассоциирует справедливость с равенством. Справедливость лишь в том, чтобы каждый жил согласно своей судьбе. Подобного рода справедливость обязано обеспечивать государство.

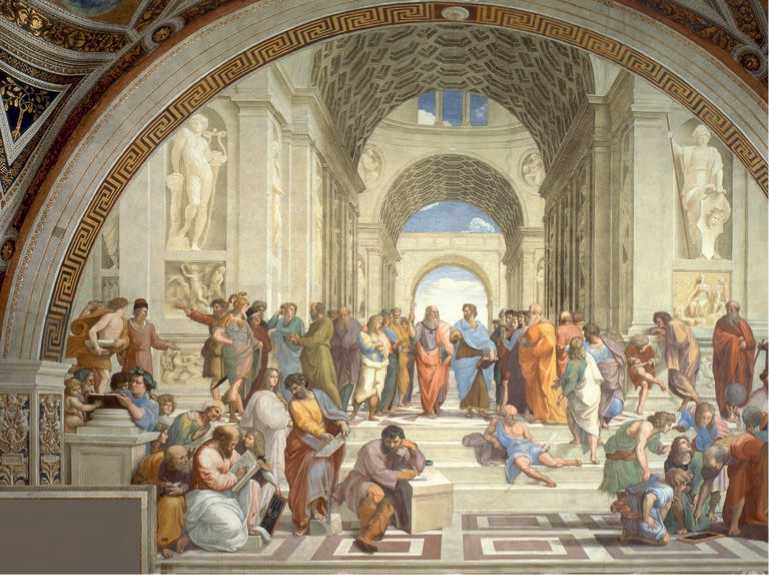

По Платону, в философском созерцании синтезируются мысли и чувства. Поэтому необходимо совершенствовать как интеллект, так и чувственное восприятие мира. Это придает личности необходимую гармонию. Занятия по этим предметам преследуют цель подготовки ума для созерцания «вечных истин». Вот и ответ на вопрос, нужны ли фундаментальные знания, против которых сегодня выступает немало реформаторов. Их аргументы: фундаментальные знания перегружают память, их трудно применить на практике, и они быстро забываются.

Но дело в другом. Обучение на фундаментальном материале должно не преследовать утилитарные цели запоминания фактов, а решать задачи развития интеллекта, силы суждений, вкуса познания. Это и должно составлять стержень образования, на который нанизывается все остальное. Од-

Рафаэль Санти «Афинская школа». 1511 г.

нако этот стержень формируется только на базе изучения фундаментальных наук. Это вечная идея, которую в новые времена необходимо наполнять новым содержанием.

Выделим центральные звенья в учении Платона о личности:

-

1. Личность формируется через образование и воспитание, целью которого является физическое, интеллектуальное и нравственное развитие. Формирование личности подчинено задачам достижения человеком внутренней гармонии и осознания истинных благ. Это и составляет цель жизни.

-

2. Не может быть равенства среди неравных по своим личностным качествам (интеллект, физическое развитие, чувственный мир и др.) людей.

-

3. Справедливость заключается не в равенстве, а в исполнении той работы, к которой пригоден тот или иной индивид согласно его личностным качествам.

-

4. Общественный интерес доминирует над личным. В

-

5. Межличностные коммуникации строятся на основе общей идеи служения государству, стягивающей их в единое целое.

принципе, этот тезис вытекает из понятия Платона о справедливости.

В 388 году до нашей эры Платон основал Академию. Ничего подобного до этого не существовало. Цель Академии – через знания формировать людей нового типа, способных обновить общество и государство. В этом Платон видел главную задачу образования и воспитания. Разве она устарела? Напротив, именно сегодня она приобрела исключительную актуальность, так как в обществе высоких технологий проблема человека и его внутреннего мира приобретает исключительную остроту. От ее решения, без преувеличений, зависит судьба человечества.

И последнее. Сократ и Платон совершили замечательное открытие. Они первыми заглянули в глубины человеческой души. Можно сказать, что до них человеческое мышление было натуралистичным. Сократ в полном смысле слова натолкнулся на феномен самосознания, который он назвал своим демоном (даймон-нием). Этот даймоний проявлял себя как спонтанный внутрен- ний голос, который вторгался в сознание Сократа, выступал в роли проводника истины и нравственности, предупреждал и наделял даром предвидения. Что касается Платона, то он пошел еще дальше. Созданный им образ пещеры — это совсем не метафизическая конструкция, как считают многие интерпретаторы идей мыслителя, это метафора глубин человеческой души. Сократ и Платон прозрели микрокосм человеческого духа и совершили подлинный прорыв в осмыслении путей достижения совершенства человеческой личности.

Список литературы Сократ и Платон: открытие микрокосма человеческой души

- Аристотель. Метафизика/пер. с древнегреч. М.: Эксмо, 2018. 478 с.

- Аристотель. Этика. М.: Эксмо, 2018. 319 с.

- Джованни Реале, Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней: в 4 т. Т. 1. Античность. СПб.: Петрополис, 1994.

- Квинтилиан Марк Фабий Двенадцать книг риторических наставлений: в 2 ч./пер. А.С. Никольского. Ч. 1. СПб.: Типогр. Импер. Рос. Акад, 1834.

- Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М.: Наука, 1990. 275 с.

- Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 2005. 391 с.

- Марк Аврелий. Эпиктет. Размышления. В чем наше благо? Готовому перейти Рубикон/пер. с лат. В. Петуховой, В. Горенштейна. М.: РИПОЛ Классик, 2016. 412 с.

- Письма и фрагменты Эпикура//Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Герак лита, Демокрита и Эпикура. М.: Госполитиздат, 1955.

- Платон. Апология Сократа. Критон. Протагор/пер. с древнегреч. М. Соловьева, В. Соловьева. М.: Эксмо, 2015. 127 с.

- Платон. Диалоги/пер. с древнегреч. С.К. Апт и др. СПб.: Азбука, 2015. 766 с.

- Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М.: ЛитРес, 2012. 1115 с.

- Ренан Э. История происхож дения христианства/пер. с фр. М.: Альфа-Книга, 2016. 1275 с.

- Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию/пер. с лат. С. Ошерова. СПб.: Азбука, 2017. 573 с.

- Сенека Луций Анней. Философские трактаты/пер. с лат. Т.Ю. Бородай. М.: Алетейя, 2000. 396 с.

- Франк С.Л. Духовные основы общества/сост. П.В. Алексеев. М.: Республика, 1992. 510 с.

- Хрестоматия по истории зарубежной педагогики/сост. А.И. Пискунов. М.: Просвещение, 1981. 582 с.