Сократительная способность мышц бедра при биомеханических нарушениях условий их функционирования у пациентов с патологией тазобедренного сустава

Автор: Олейников Евгений Владимирович, Долганова Тамара Игоревна, Долганов Дмитрий Владимирович, Тпленький Михаил Павлович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Материалы III съезда ортопедов-травматологов Уральского федерального округа

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

На динамометрическом стенде, разработанном в РЦН «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова, проведена оценка сократительной способности мышц бедра. Выделено три группы пациентов: I - 15 человек (81,5 года) с дисплазией тазобедренного сустава; II - 15 пациентов с диспластическим коксартрозом (13,72,8 года); III группа - 20 больных с анкилозом тазобедренного сустава (17,03,0 года). Проводимое консервативное лечение больных с дисплазией тазобедренного сустава способствует полному восстановлению силы мышц сгибателей бедра. У больных с анкилозом тазобедренного сустава выделены различные режимы работы мышц интактной конечности: I - работа, направленная на перемещение бедра в пространстве на стороне анкилоза тазобедренного сустава посредством изменения положения таза, II - направленная на перемещение непосредственно интактной конечности. Через 1 год после оперативного лучения улучшение биомеханики оперированного бедра у пациентов с диспластическим коксартрозом способствовало полному восстановлению силы мышц абдукторов бедра, у больных с анкилозом тазобедренного сустава восстановление силы мышц, направленных на сгибание и разгибание оперированного бедра - до 85-95 % от значений интактной конечности.

Динамометрия, сила мышц бедра, патология тазобедренного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142121596

IDR: 142121596

Текст статьи Сократительная способность мышц бедра при биомеханических нарушениях условий их функционирования у пациентов с патологией тазобедренного сустава

Мускулатура тазобедренного сустава может делиться на основные функциональные узлы, а именно: сгибающие мышцы в вентральной и разгибатели в дорзальной стороне, аддукторы на внутренней стороне бедра и абдукторы на наружной стороне тазобедренного сустава [1]. В настоящее время невозможно представить себе полноценное обследование больного с ортопедической патологией нижних конечностей без оценки сократительных свойств мышц. В литературе имеются работы, посвященные исследованию диагностике движений суставов и динамометрии мышц голени и бедра [2, 3, 4].

Цель настоящего исследования: изучение сократительных свойств мышц-сгибателей и разгибателей голени, приводящих и отводящих мышц бедра у больных с патологией проксимального отдела бедра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено обследование 50 пациентов с патологией проксимального отдела бедренной кости. С учетом характера патологии они разделены на три группы.

I группа - 15 человек в возрасте 8±1,5 года - пациенты с дисплазией тазобедренного сустава. Во всех наблюдениях имела место стабильная форма бедренной дисплазии тазобедренного сустава, которая, по данным рентгенографии, не сопровождалась существенным нарушением суставных соотноше- ний (степень покрытия головки крышей впадины была не менее 80 %). Пациенты предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, умеренные боли в суставах после физической нагрузки. Клинические проявления патологии: увеличение внутренней ротации бедра, отсроченный (более 20 секунд) симптом Тренделенбурга. Пациентам дважды, с промежутком 6 месяцев, проводились курсы консервативного лечения. Повторное обследование выполняли через год.

II группа – 15 пациентов с диспластическим кок-сартрозом (средний возраст составил 13,7±2,8 года). Больные предъявляли жалобы на нарушение проходки, боли в суставе при нагрузке. Клинические проявления: нарушение опорности конечности, умеренно выраженная контрактура сустава, относительное укорочение 1,5-2 см. По данным рентгенографии отмечались признаки деформирующего артроза I-II степени, обусловленные деформацией проксимального отдела бедра и недоразвитием тазового компонента. Во всех случаях проведено оперативное лечение, направленное на устранение деформаций и улучшение суставных соотношений. Повторное обследование производили через

8-12 месяцев после снятия аппарата.

III группа – 20 больных с анкилозом тазобедренного сустава (средний возраст составил 17,0±3,0 года). Пациенты предъявляли жалобы на укорочение и хромоту. Во всех наблюдениях отмечалась порочная установка в тазобедренном суставе. Оперативные вмешательства предполагали восстановление правильного положения конечности и компенсацию укорочения.

Оценку сократительной способности мышц бедра осуществляли по данным динамометрии, которая выполнялась с использованием реверсивного динамометра на разработанном устройстве [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

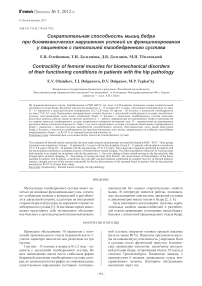

Динамометрические исследования у пациентов с патологией проксимального отдела бедренной кости представлены в таблице 1.

У пациентов с дисплазией тазобедренного сустава регистрируется достоверное снижение показателей динамометрии мышц сгибателей бедра (большая поясничная мышца и подвздошная мышца) и отведения бедра (средняя и малая ягодичные мышцы). Сгибатели бедра при движении позволяют сохранять таз неподвижным, чтобы не вызывать изгиба спины и кифоза поясницы. Сниженные параметры сократительной способности мышц сгибателей бедра приводят к их быстрой утомляемости при физической нагрузки и болезненности в суставах. Проведение консервативного лечения в течение 1 года способствовало полному восстановлению показателей динамометрии мышц сгибателей бедра, что клинически отмечалось как отсутствие боли в суставах после физической нагрузки и отрицательный симптом Тренделенбурга. Отсутствие положительной динамики показателей динамометрии мышц, отводящих бедро, клинически сопровождалось сохранением увеличения внутренней ротации бедра.

Улучшение биомеханики оперированного бедра у пациентов с диспластическим коксартрозом способствовало восстановлению условий функционирования мышечного аппарата бедра. Через год после снятия аппарата показатели динамометрии составили в среднем 79 % от исходного уровня. Наиболее медленный темп восстановления у мышц разгибателей голени и полное восстановление у мышц абдукторов бедра.

У пациентов с анкилозом тазобедренного сустава любое движение больной ноги – как занесение её вперед или назад, так и приведение, и отведение – совершается за счёт подвижности в здоровом тазобедренном суставе. При одностороннем анкилозе тазобедренного сустава больная конечность заносится вперёд за счёт разгибательного движения в тазобедренном суставе опорной ноги, движения во фронтальной плоскости – одноимённого направлению групп мышц интактного тазобедренного сустава. При этом работа мышц спины, живота происходит в уступающем режиме [6].

С этой позиции работу мышц интактной конечности можно разделить на два режима: I – работа, направленная на перемещение бедра в пространстве на стороне анкилоза тазобедренного сустава по- средством изменения положения таза, и II – направленная на перемещение непосредственно интактной конечности. Для исследования в I режиме с помощью пелота фиксировалась интактная конечность, манжета динамометра закрепляли в нижней трети бедра на стороне анкилоза тазобедренного сустава и соединяли с динамометром, во II режиме фиксировалась анкилозированная конечность. Регистрировали величину угла положения бедра относительно вертикали и длину плеча противодействующей исследуемого направления движения, которая измерялась от центра вращения тазобедренного сустава интактной конечности до центра манжеты, закреплённой к динамометру. Ориентиром центра вращения непоражённого тазобедренного сустава служила точка, расположенная в области паховой складки кнаружи на 1 см от проекции бедренной артерии на уровне верхушки большого вертела.

При обследовании 20 больных с анкилозом тазобедренного сустава нами установлено, что сила мышц интактной конечности до лечения при работе в первом режиме снижена на 20-40 % относительно их силы при работе во втором режиме.

Нужно отметить, что ни функциональное укорочение, ни наличие болевого синдрома, ни давность заболевания, ни величина угла фиксированного положения пораженной конечности не отражались на показателях динамометрического исследования. Выявлено, что силовой индекс антагонистов сохраняется при работе всех групп мышц интактной конечности в обоих режимах, как до лечения, так и после снятия аппарата. Он равен для мышц, приводящих–отводящих бедро, 95-105 %, сгибателей–разгибателей бедра 75-85 %. Через 6 месяцев после оперативного лечения сила мышц интактной конечности, направленная на приведение и отведение оперированного бедра, быстро достигала уровня показателей, регистрируемых при аналогичных движениях, выполняемых непосредственно интактной конечностью. Сила мышц–сгибателей и разгибателей оперированного бедра были снижена, но к 1 году после снятия аппарата достигали 85-95 % от значений показателей интактной конечности. Данный факт можно объяснить тем, что изменился привычный угол приложения этих усилий. Сопоставление полученных результатов с данными ста-билографии [7], исследований статической нагрузки, декремента ходьбы [8] позволяют сделать вывод о том, что группа мышц интактной конечности, на- правленная на «приведение-отведение» обеспечивает преимущественно статическую устойчивость пациентов, на «сгибание-разгибание» – обеспечивает преимущественно локомоторную функцию.

Таблица 1

|

Группы мышц |

Дисплазия тазобедренного сустава |

Диспластический коксартроз |

||||||

|

до лечения |

после консервативного лечения 1 год |

до лечения |

после снятия аппарата более 1 года |

|||||

|

больная |

интактная |

больная |

интактная |

больная |

интактная |

больная |

интактная |

|

|

Разгибатели голени |

52,1±3,11 |

54,6±3,89 |

53,2±2,87 |

55,1±2,15 |

57,3*±3,69 (67,8 %) |

84,5±3,98 |

36,2*±3,21 (50,0 %) |

72,3±6,11 |

|

Сгибатели голени |

38,9±2,01 |

41,3±2,86 |

40,9±2,09 |

43,5±2,01 |

42,3*±3,54 (76,0 %) |

55,6±3,17 |

37,8*±2,41 (67,6 %) |

55,9±5,47 |

|

Сгибатели бедра |

35,4*±5,96 (75,8 %) |

46,7±5,18 |

55,1±5,00 |

54,8±4,78 |

53,1*±3,26 (72,2 %) |

73,5±2,38 |

60,5*±5,96 (69,3 %) |

87,3±6,87 |

|

Разгибатели бедра |

66,1±5,63 |

72,1±5,12 |

76,3±4,56 |

78,3±5,22 |

66,5*±4,78 (76,7 %) |

86,6±5,99 |

76,5*±6,47 (89,3 %) |

85,7±6,53 |

|

Приводящие бедро |

49,7±3,22 |

49,8±3,15 |

53,7±3,44 |

53,1±3,51 |

46,7*±3,11 (82,5 %) |

56,6±3,74 |

44,5*±4,56 (63,7 %) |

69,8±5,93 |

|

Отводящие бедро |

54,2*±3,55 (85,6 %) |

63,3±3,88 |

52,5±4,03 (84,1 %) |

62,4±5,82 |

51,9*±3,56 (85,7 % ) |

60,5±3,63 |

60,1*±3,98 (91,8 %) |

65,4±3,98 |

Показатели динамометрии мышц бедра у различных групп больных (Н*м)

Примечание: * – достоверное различие (р ≤ 0,05) показателей относительно значений интактной конечности по t–критерию Стьюдента.

ВЫВОДЫ

Проводимое консервативное лечение больных с дисплазией тазобедренного сустава способствует полному восстановлению силы мышц сгибателей бедра.

Через 1 год после оперативного лучения улучшение биомеханики оперированного бедра у пациен- тов с диспластическим коксартрозом способствует полному восстановлению силы мышц абдукторов бедра, у больных с анкилозом тазобедренного сустава восстановление силы мышц, направленных на сгибание и разгибание оперированного бедра – до 85-95 % от значений интактной конечности.