Солидарность, ценностный консенсус, консолидация: интерпретация понятий и анализ тенденций в контексте национальных задач РФ

Бесплатный доступ

В статье представлен теоретический фундамент, ключевые элементы исследовательского дизайна и некоторые результаты когнитивного картирования информационных потоков солидаризирующей и десолидаризирующей направленности в российском сегменте социальных медиа. В результате исследования выявлено следующее: 1) информационные потоки, направленные на десолидаризацию, эксплуатируют еще не решенные проблемы социальной депривации некоторых уязвимых общностей, формируют в их сознании убежденность в ответственности власти за их социальное положение, создают установку на восприятие представителей органов власти как оппонентов рядовых граждан, что служит фактором социального раскола; 2) в информационных потоках солидаризации есть довольно весомый потенциал усиления базовых оснований укрепления социального единства и согласия, требуется еще более заметное продвижение ценностей суверенитета, позитивной национально-государственной идентичности и ценностного консенсуса в потоках российского сегмента социальных медиа.

Солидарность, солидаризация, ценностный консенсус, консолидация общества, десолидаризация, социальные медиа, информационный поток, когнитивное картирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170205870

IDR: 170205870 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-4-92-100

Текст научной статьи Солидарность, ценностный консенсус, консолидация: интерпретация понятий и анализ тенденций в контексте национальных задач РФ

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансовому университету.

Проблемное поле исследования. Современный мир переживает динамичные и масштабные процессы переустройства, связанные с противодействием неоколониализму, главным принципом которого является игнорирование национальных интересов суверенных государств. Россия является одним из мировых лидеров, активно противостоящим насаждению неоколониальных порядков. Об этом 28 ноября 2023 г. заявил президент РФ В.В. Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, приуроченного к 30-летию образования организации. Российская Федерация во время спецоперации сражается за свободу всего мира. По словам президента, русский мир преградил путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. При этом фундаментальный пласт этого противостояния находится не только в военно-политической и экономической, но и в мировоззренческой сфере. Осуществляя информационные удары, давление, манипулирование, оппоненты России делают ставку на инициирование расколов, конфликтов, напряженности, делегитимации. Подобная деятельность создает риски и угрозы стабильному, поступательному, гармоничному развитию страны. Поэтому для России крайне важно разработать систему способов, направленную на предотвращение, ограничение и купирование негативного общественно-политического эффекта деятельности цифровых акторов, создающих цифровые потоки, обладающие десолидаризационным и деконсолидационным потенциалом. Исходя из этого, проблематика, связанная с анализом солидаризации и консолидации, становится центральной для социально-гуманитарного знания именно в контексте необходимости ответа на вызовы, стоящие перед национальным развитием РФ [Парма 2023].

Теоретический фундамент исследования. Обозначим контуры теоретического фундамента исследования солидарности, ценностного консенсуса и консолидации общества.

М. Гехтер выявил три концептуальных подхода к исследованию солидарности. Структурный подход, намеченный К. Марксом, придает особое значение классовой солидарности, формируемой на основе имущественных интересов. Нормативный подход, заложенный Т. Парсонсом, считает основой солидарности общность ценностей и правил, формируемых в процессе социализации. Согласно Т. Парсонсу, общество может поддерживать стабильное состояние, если граждане следуют общим интересам социальной солидарности и лояльности, скрепленным взаимными обязательствами [Парсонс 1993]. Рациональный подход объясняет солидарность исходя из представления о взаимной зависимости индивидов, стремящихся извлечь выгоду [Hechter 2001].

Основоположники социального конструктивизма П. Бергер и Т. Лукман рассматривают солидарность не в контексте достижения общественного согласия, а в контексте социального конфликта, приводящего к сплочению противостоящих групп. Кроме конфликта солидарность порождает идеологию, которая продвигается отдельной социальной группой и находит множество сторонников. В случае разрешения конфликта победившая сторона использует идеологию для формирования солидарности всего общества [Бергер, Лукман 1995].

С позиции неоинституционального подхода Н. Флигстин и Д. МакАдам рассматривают солидарность в рамках концепции полей стратегических действий, которые на микроуровне образуются на основе экзистенциальной потребности индивида принадлежать к определенной социальной группе или сообществу. Индивиды в процессе социализации приобретают социальные навыки и развивают когнитивные способности, позволяющие рационально оценивать политическую ситуацию и намечать стратегию действий для оспаривания властных позиций. В концепции полей стратегических действий солидарность выступает основой социального порядка, который образуется в процессе конкурентной борьбы за власть [Fligstein, McAdam 2011].

А. Гофман отмечает, что все научные интерпретации социальной солидарности сочетают общие элементы, такие как а) объективная функциональная взаимная социальная связанность, зависимость и дополняемость при общности интересов индивидов; б) субъективные взаимные чувства симпатии, сочувствия и сопереживания, создающие отношения сопричастности и консенсуса; в) приверженность индивидов общим нормам и ценностям, формируемым в процессе социализации; г) образование национальной, социальной или групповой идентичности; д) социальная интегрированность; е) общность прав и обязанностей, повышающих ответственность индивидов; е) сотрудничество или кооперация для достижения общих целей; ж) проявления альтруизма, создающие возможность для взаимопомощи и поддержки; з) моральные установки на справедливость, помощь ближним и нуждающимся; и) формы социальной и экономической поддержки и защиты населения со стороны государства и общественности; к) коллективная ответственность за действия ради общественного блага, «круговая порука»; и) совместные действия, сплоченность исходя из формулы «один за всех, и все за одного» и т.д. [Гофман 2015]. Эти элементы солидарности встречаются в различном сочетании, порождая социальные концепции и политические программы.

А.Е. Коньков, Е.В. Батоврина и О.В. Михайлова считают, что в современном обществе солидарность стала ключевым фактором эффективного управления, обеспечивая социальную стабильность установленного порядка и политическую легитимность действующей власти. Общественная солидарность помогает преодолеть групповые различия, социальную фрагментацию и формы дискриминации. Для формирования солидарности необходимы государственная политика, ориентированная на справедливость и эффективность институтов, и гражданское участие, направленное на инициативную деятельность и решение важных социальных проблем [Коньков, Батоврина, Михайлова 2021].

Взаимосвязь между категориями «консолидация» и «ценностный консенсус» описана в работах Е.В. Бродовской и И.А. Батаниной [Бродовская 2006; Батанина, Бродовская 2010]. Исследователи отмечают, что проблема ценностной консолидации российского общества в 1990-е – нулевые годы была напрямую связана с тенденцией деидеологизации политических элит (внутриэлитное размежевание выражается в противостоянии корпоративных структур, а не в конфликте идеологий или ценностей), продуцирующей дезинтеграцию, дезориентацию и ценностную маргинализацию общества. Ценностная бессубъектность элит и индифферентное отношение населения к участию в политическом процессе в значительной мере препятствовали достижению базового ценностного консенсуса в обществе. Механизмом, с помощью которого обреталась ценностная консолидация общества, являлась мобилизация, направленная на преодоление кризиса легитимности функционирующего политического режима. Достигнутая подобным образом солидаризация общества являлась временной, крайне неустойчивой и ослабевала по мере снижения актуальности события, используемого в качестве импульса политической мобилизации.

Интерпретация понятий. Представим интерпретацию понятий в системе объекта и предмета исследования, посвященного солидарности, ценностному консенсусу и консолидации общества.

Солидарность – качество индивида, выражающего уважение, согласие, сопереживание, поддержку позиции других индивидов и групп, а также оказание помощи, в т.ч. в ситуации, которая не затрагивает его непосредственно; качество общества, отражающее потенциал его базового ценностного консенсуса и практики объединения усилий для реализации социального действия.

Формы солидарности – взаимное уважение, согласие, сочувствие, сотрудничество, поддержка, помощь. Солидаризация – паттерн, отражающий характерные для конкретной цивилизации ценности, смыслы, нормы и поведенческие стратегии совместной реализации социального действия.

Десолидаризация – паттерн, отражающий характерные для кризисных политических процессов сценарии аномии, социальных расколов, отторжения государственно-национальной идентичности, снижения значимости ценности суверенитета, связанный прежде всего с историческим опытом конкретного общества.

Гражданская солидарность – система установок на реализацию взаимного уважения и сотрудничества, проявление согласия и сочувствия, оказание поддержки и помощи на основании как формального гражданства, так и государственно-национальной идентичности, базового ценностного консенсуса.

Политическая солидарность – система установок на реализацию взаимного уважения и сотрудничества, проявление согласия и сочувствия, оказание поддержки и помощи на основе идейной/партийной идентичности, оснований легитимности, политической культуры общества.

Консолидация – состояние общества, при котором достигнут базовый ценностный консенсус.

Базовый ценностный консенсус – состояние ценностного сознания общества, при котором большинство его представителей разделяют общие ценности ядра и структурного резерва ценностной иерархии («ядро» и «структурный резерв» в терминологии Н.И. Лапина).

Политическая консолидация – состояние ценностного сознания общества, при котором большинство его представителей разделяют цель и поддерживают способы развития общества, при этом среди политических акторов отсутствуют те, кто в случае прихода к власти стремятся радикальным образом изменить сложившийся политический порядок.

Деконсолидация – состояние ценностного сознания общества, при котором не сложилось большинство, разделяющее общие ценности ядра и структурного резерва ценностной иерархии.

Политическая деконсолидация – состояние ценностного сознания общества, при котором большинство его представителей не разделяют цель и не поддерживают способы развития общества, при этом среди политических акторов наличествуют те, кто в случае прихода к власти стремятся радикальным образом изменить сложившийся политический порядок.

Риски политической деконсолидации – социальные расколы в обществе; обострение ценностных и поколенческих конфликтов; усиление межнациональной напряженности; делегитимация власти; нарастание установок на сецессию; кризис государственно-национальной идентичности; радикализация политического поведения.

Цифровые технологии – способы влияния на ценностные и поведенческие особенности аудиторий/групп/индивидов, реализуемые в цифровой среде, в т.ч. с использованием возможностей ИИ.

Информационный поток – массив интернет-контента, объединенного общим содержанием, структурными, динамическими и технологическими особенностями, целенаправленное формирование которого обеспечивается благодаря наличию цифровой инфраструктуры, цифровых и гуманитарных технологий, направленных на конкретные аудитории и группы, с целью их масштабного вовлечения в цифровые коммуникации и влияния на их ценностные, а также поведенческие особенности.

Цифровые акторы – центры и лидеры общественного мнения в цифровой среде, участвующие в создании, тиражировании интернет-контента, применяющие различные способы влияния на ценностные и поведенческие особенности аудиторий/групп/индивидов, реализуемые в цифровой среде, в т.ч. с использованием возможностей искусственного интеллекта.

Противодействие рискам деконсолидации – система способов, направленная на предотвращение, ограничение и купирование негативных общественнополитических эффектов от деятельности цифровых акторов, создающих цифровые потоки, обладающие десолидаризационным и деконсолидацион-ным потенциалом.

Факторы политической солидаризации – цивилизационные особенности, институциональная матрица общества; исторический опыт; национальногосударственная идентичность; идейная/партийная идентичность; структура ценностного сознания; особенности национальной интернет-аудитории; политическая культура общества; уровень развития и внедрения в цифровые коммуникации технологий искусственного интеллекта; внешнее деструктивное информационно-психологическое воздействие

Закономерности обеспечения политической солидарности – система устойчивых зависимостей между политическими решениями, их реализацией и установками на реализацию взаимного уважения и сотрудничества, проявление согласия и сочувствия, оказание поддержки и помощи, отражающие цивилизационные особенности конкретного общества.

Международная напряженность – условия, при которых наблюдаются дисфункции при соблюдении акторами международных норм; активно ведутся гибридные войны; интенсивно применяются технологии внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия на национальные интернет-аудитории.

Методы, инструменты и выборочные совокупности исследования. В исследовании применялся метод когнитивного картирования цифрового контента – публикаций пабликов и аккаунтов в социальных медиа на общественно-политическую тематику, репрезентирующих маркеры солидаризации и десолидаризации граждан в социально-медийном пространстве. Выборочная совокупность пабликов, сообществ, каналов формировалась из трех наиболее популярных социально-медийных платформ в Российской Федерации: Telegram, ВКонтакте и Одноклассники (всего отобрано 100 сообществ). После первичного анализа контента этих сообществ было отобрано 60 сообществ (по 30 солидаризирующего и десолидаризирующего характера), являющихся наиболее влиятельными и релевантными предметному полю исследования. Объем исследовательских кейсов составил 600 документов (300 по солидаризирующему контенту, 300 по десолидаризирующему). Отбор конкретных документов для внесения в базу данных осуществлялся с использованием целевой выборки и с учетом хронологической репрезен- тации материалов: глубина отбора – 12 месяцев (1 апреля 2023 г. – 1 апреля 2024 г.). Целевому отбору подлежали документы, датированные срединной неделей (по 1 документу каждого дня этой срединной недели) срединного месяца каждого квартала; критерии релевантности: наличие возможности идентифицировать характеристики документа в соответствии с матрицами когнитивного картирования. Для количественной обработки собранного массива цифровых данных применялся пакет статистической обработки данных IBM SPSS Statistics.

Некоторые результаты исследования. Переменными когнитивного картирования служили контексты, триггеры, дискурсы, целевые аудитории, акторы, технологии формирования общественных установок, акторы и авторы соли-даризирующего и десолидаризирующего контента российского сегмента социальных медиа. Сопоставим некоторые характеристики этих разнонаправленных онлайн-сетевых потоков. Прежде всего, значимо сравнить основания солидаризации и десолидаризации, используемые цифровыми акторами. В солидаризирующих потоках ведущей базовой опорой достижения социального единства и солидарности служит идейная и ценностная сплоченность вокруг работы вооруженных сил, армии и обеспечения коллективной безопасности российского общества (32,5% сообщений общего массива). Близкая к этому основанию база – наличие общего внешнего врага и политической необходимости – представлена в 13,9% обследованных документов солидаризирующего потока. Суммарно это общее основание жизненной важности защиты национальных интересов, границ и суверенитета, таким образом, репрезентировано в почти половине постов анализируемого потока (46,4%). Такое основание солидаризации, как необходимость объединения усилий, совместных действий, гражданского участия, содержится в 14,9% изученных документов данного массива. В 15,1% сообщений представлена такая опора общественной солидарности, как общая многовековая история, общность судьбы, историческая память. Объединяющий всю нацию язык, культура, традиционные религии репрезентируются совокупно в 10,7% документов исследованного потока.

Проанализируем те аспекты, которые противопоставляются основаниям солидаризации в десолидаризирующих информационных потоках. Прежде всего отметим, что в массиве постов десолидаризирующей направленности около трети всего контента (28,2% проанализированных документов) фокусируются на негативной национально-государственной идентичности, т.е. фактически базовым посылом десолидаризации трети массива анализируемого потока служит отказ от позитивной оценки общего курса нации, ее целей и стратегии развития. Остальные две трети документов не содержат явных маркеров позитивной или негативной национально-государственной идентичности, т.е., по сути, десолидаризирующие потоки полностью исключают так называемую позитивную принадлежность российской нации. Через этот механизм может происходить негативизация идентичности гражданина и формирование дезинтеграционных настроений, деструктивной ориентации в отношении общего курса страны и неприятие общих целей социального развития российского общества.

Обращает на себя внимание тот факт, что доминирующее основание десолидаризации – ориентация на делегитимацию государственных институтов и представителей государственной власти (73,1% общего массива обследованных сообщений) (см. рис. 1). Эта установка нацелена на эксплуатацию социальной депривации части пользовательской аудитории. Анализ сопряжения переменных «маркер ориентации на делегитимацию государственных институтов и представителей государственной власти» и «группа таргет-мишень» говорит о том, что более половины (56%) постов, содержащих этот маркер, ориентированы на социальные общности, имеющие те или иные «социальные дефициты и уязвимости» (малоимущие, бедные люди, многодетные семьи, бюджетники, безработные, пенсионеры и др.).

■ Отсутствует

■ Присутствует

* Примечание. Составлено автором по результатам проведенного эмпирического исследования.

Рисунок 1. Представленность маркеров – оснований десолидаризации в информационных потоках, %

*Примечание. Составлено автором по результатам проведенного эмпирического иссле дования.

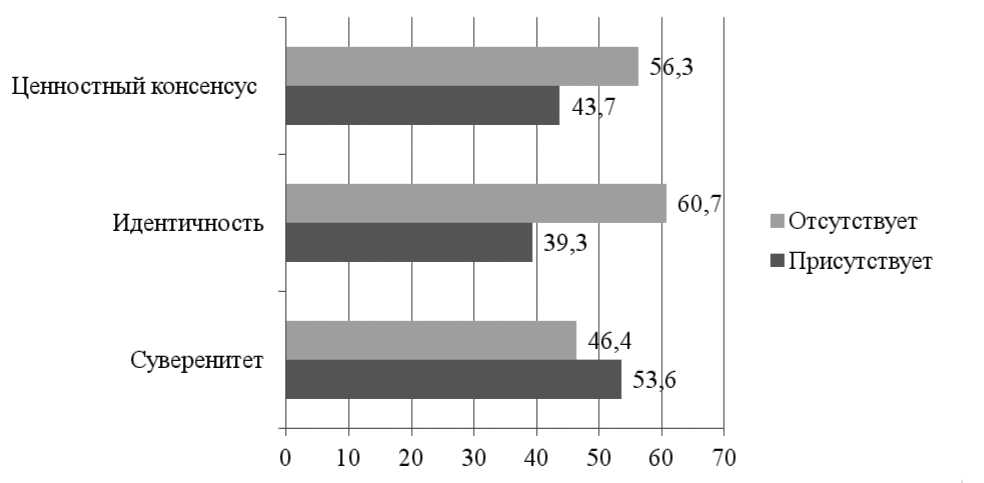

Рисунок 2. Представленность в солидаризирующих потоках маркеров ценностного консенсуса, общей идентичности и суверенитета как базовой ценности нации, %

Близкий к проанализированной переменной параметр – наличие в соли-даризирующих потоках маркеров ценностного консенсуса, общей идентичности и суверенитета как базовой ценности нации (см. рис. 2).

Согласно данным рис. 2, доминирующим стимулом солидаризации служит указание на абсолютную ценность сохранения и укрепления суверенитета (53,6%); направленность на формирование базового ценностного консенсуса репрезентирована в 43,7% постов; почти такая же доля материалов солидаризации делает акцент на формирование и укрепление общенациональной гражданской и государственной идентичности (39,3%).

Заключение. Информационные потоки, направленные на десолидаризацию, эксплуатируют еще не решенные проблемы социальной депривации некоторых уязвимых общностей, формируют в их сознании убежденность в ответственности власти за их социальное положение, создают установку на восприятие представителей органов власти в качестве оппонентов рядовых граждан, что служит фактором социального раскола. В информационных потоках солидаризации есть довольно весомый потенциал усиления базовых оснований укрепления социального единства и согласия, требуется еще более заметное продвижение ценностей суверенитета, позитивной национальногосударственной идентичности и ценностного консенсуса в потоках российского сегмента социальных медиа.

Список литературы Солидарность, ценностный консенсус, консолидация: интерпретация понятий и анализ тенденций в контексте национальных задач РФ

- Батанина И.А., Бродовская Е.В. 2010. Идея коэволюции институциональных и ценностных изменений в исследованиях посткоммунистического пространства. - Среднерусский вестник общественных наук. № 3(16). С. 76-83. EDN: OKKZGT

- Бергер П., Лукман Т. 1995. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания (пер. Е.Д. Руткевич). М.: Медиум. 323 с.

- Бродовская Е.В. 2006. Взаимовлияние политической трансформации и эволюции ценностной системы современного российского общества: монография. Тула: Изд-во ТулГУ. 532 с. EDN: QOJNNJ

- Гофман А.Б. 2015. Традиция, солидарность и социологическая теория. Избранные тексты. М.: Новый Хронограф. 496 с. EDN: UHEUGH

- Коньков А.Е., Батоврина Е.В., Михайлова О.В. 2021. Государство и общество в поисках солидарности: вместе или рядом? - Общественные науки и современность. № 1. С. 29-47. EDN: OCYDZY

- Парма Р.В. 2023. Патриотизм поколений в современном российском обществе. - Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. Т. 13. № 4. С. 20-29. EDN: XBYSBN

- Парсонс Т. 1993. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. - THESIS. Вып. 2. С. 94-122.

- Fligstein N., McAdam D. 2011. Toward a Theory of Strategic Action Fields. - Sociological Theory. Vol. 29. Is. 1. P. 1-26.

- Hechter M. 2001. Solidarity, Sociology of. - International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (ed. by N.J. Smelser, P.B. Baltes). Amsterdam: Elsevier. Vol. 21. P. 14588-14591.