Соматическая хромосомная нестабильность у свиней в норме и при патологии

Автор: Кочнева М.Л.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетико-селекционное улучшение животных

Статья в выпуске: 2 т.38, 2003 года.

Бесплатный доступ

Определяли частоту геномных и структурных нарушений хромосом у молодняка свиней скороспелой мясной породы с врожденными аномалиями развития. Оценивали индивидуальные различия животных по соотношению хромосомных нарушений. Обсуждается возможность профилактики врожденных патологий у свиней на основе отбора для воспроизводства особей с относительно стабильным кариотипом.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132873

IDR: 142132873 | УДК: 636.4:575.224.42

Текст научной статьи Соматическая хромосомная нестабильность у свиней в норме и при патологии

Последние годы прошлого столетия были ознаменованы уникальными открытиями в области молекулярной генетики, благодаря которым созданы новые препараты для медицинской промышленности (1). Несмотря на столь бурное развитие молекулярных исследований, вопросы классической генетики являются актуальными и поныне. Так, в условиях неблагополучной экологической обстановки важна оценка фоновых значений хромосомной нестабильности у основных видов сельскохозяйственных животных с учетом возраста, пола, породы, зоны разведения и индивидуальных особенностей. Определение среднепопуляционных параметров соматической хромосомной нестабильности у разных видов животных позволяет оценить общие закономерности мутационного процесса.

В отдельных работах по ветеринарной генетике описаны случаи значительного повышения частоты соматических мутаций у животных при разных патологических нарушениях. Однако исследования в этом направлении носят спорадический характер, причем кариотипический анализ животных с врожденной патологией проводят главным образом в популяциях крупного рогатого скота (2-4). Частоту и спектр хромосомных нарушений у свиней анализируют крайне редко, что затрудняет оценку генетического груза (5, 6). В связи с этим в задачу наших исследований входило определение кариотипических нарушений у свиней в норме и при врожденных аномалиях.

Методика . Цитогенетические исследования проводили на поголовье свиней скороспелой мясной породы (учебно-опытное хозяйство «Тулинское» НГАУ, Новосибирская обл.). В опытную группу входили животные ( n = 23) в возрасте до 2 мес с врожденными аномалиями развития (деформация конечностей, атрезия ануса, гермафродитизм, аномалии глаз, общее недоразвитие, вывих тазобедренных суставов), в контрольную группу — фенотипически здоровые особи ( n = 23) того же возраста. Цитогенетический анализ проводили на лимфоцитах периферической крови, культивируемых по модифицированной методике Moorhead с соавт. (7). Препараты окрашивали раствором Гимза; классификацию соматических мутаций проводили по Бочкову с соавт. (8). Для определения частоты образования полиплоидных клеток анализировали по 200-250, остальных цитогенетических нарушений — по 100 метафазных пластинок.

Результаты . В группе аномальных животных наиболее часто встречалась анеуплоидия: в 2,9 раза чаще, чем у здоровых особей (Р < 0,001) (табл. 1). При этом частота гипо- и гиперплоидных клеток у поросят с врожденными аномалиями была соответственно в 2,8 и 3,6 раза выше, чем в контроле (Р < 0,001). Такого рода нарушения не могут возникать в результате артефактов, так как вероятность попадания «чужой» хромосомы в пластинку очень мала, тем более со сходной степенью спи-рализации (8).

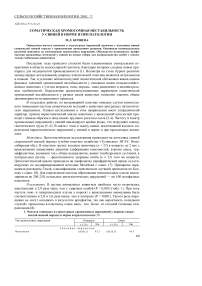

1. Частота геномных и структурных хромосомных нарушений у поросят скороспелой мясной породы в норме и при патологии (%)

|

Тип хромосомных нарушений |

Контроль |

Опыт |

|

" ± S " | lim |

х" ± S х | lim |

Г е н о м н ы е н а р у ш е н и я

Полиплоидия 0,50 ± 0,13 0-2,5 0,81 ± 0,15 0-4,5

|

Анеуплоидия, в том числе: |

2,37 ± 0,32 |

0-9,0 |

6,83 ± 0,53*** |

1,0-17,0 |

|

гиперплоидия |

0,35 ± 0,12 |

0-2,0 |

1,26+0,23*** |

0-5,0 |

|

гипоплоидия |

2,02 ± 0,29 |

0-7,0 |

5,57 ± 0,48*** |

1,0-14,0 |

|

Клетки с измененным числом хромосом |

2,98 ± 0,36 |

0-10,0 |

8,00 ± 0,57*** |

1,0-18,0 |

|

С т р у к т у р н ы е |

н а р у ш е н и я |

х р о м о с о м |

||

|

Фрагменты, в том числе: |

2,68 ± 0,34 |

0-7,0 |

5,17 ± 0,46*** |

1,0-11,0 |

|

одиночные |

1,67 ± 0,27 |

0-4,0 |

2,96 ± 0,35** |

0-9,0 |

|

парные |

1,01 ± 0,21 |

0-4,0 |

2,22 ± 0,31** |

0-8,0 |

|

Разрывы в области центромеры |

0,31 ± 0,12 |

0-1,0 |

1,91 ± 0,29*** |

0-10,0 |

|

Обмены |

0,09 ± 0,06 |

0-1,0 |

0,17 ± 0,09 |

0-2,0 |

|

Всего аберраций |

3,07 ± 0,36 |

0-7,0 |

7,26 ± 0,54*** |

1,0-19,0 |

* Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001

Возможно, патологические изменения повышают вероятность нерасхожде-ния хромосом, вследствие чего увеличивается число анеуплоидных клеток.

При анализе распределения клеток по числу хромосом установлено, что ане-уплоиды были образованы в основном гипоплоидами с набором хромосом 2 n = 37 — 65,5 и 80,2 % от общего числа анеуплоидов соответственно в опыте и контроле. Снижение доли гипоплоидов с 37 хромосомами у аномальных поросят произошло за счет увеличения частоты клеток с нехваткой по двум хромосомам. По всем представленным классам были выявлены достоверные различия между сравниваемыми группами, за исключением частоты гиперплоидов с двумя добавочными хромосомами. Ни в одной из изученных клеток не выявлено анеуплоидии по Y-хромо-соме.

Отмечены значительные индивидуальные различия по соотношению хромосомных нарушений. У некоторых животных наблюдались либо геномные, либо структурные нарушения хромосом, либо те и другие одновременно. И только у одного фенотипически здорового поросенка не выявлено цитогенетических нарушений. У всех животных с врожденной патологией встречались аберрантные или мультиабер-рантные клетки. По распределению типов хромосомных нарушений различий между группами не выявлено. У 60,9 % фенотипически здоровых животных частота хромосомных аберраций не превышала контрольного показателя (3,07 %); среди поросят с врожденными аномалиями только у четырех животных (17,4 %) частота структурных перестроек составляла менее 2 %.

Среди структурных нарушений хромосом в обеих группах преобладали одиночные фрагменты. У здоровых поросят в 54,4 % случаев регистрировали одиночные фрагменты, на 45,6 % нарушений приходились перестройки других типов. У аномальных животных аберрации распределялись следующим образом: одиночные и парные фрагменты — соответственно 41 и 31, разрывы в области центромеры — 26 и обмены — 2 %. Соотношение одиночных и парных фрагментов в группе аномальных животных составляло соответственно 1,3:1, здоровых — 1,7:1. Следовательно, у поросят с врожденной патологией повышалась частота повреждений, затрагивающих две хроматиды.

На наш взгляд, механизм образования хромосомных нарушений (повышение частоты аномальных митозов и повреждений хромосом) у животных с врожденной патологией сродни действию химического и радиационного мутагенеза. Поэтому если в зоне неблагополучной обстановки возрастает частота рождения животных с патологией развития, то это может свидетельствовать о повышении фонового уровня соматической нестабильности хромосом, и наоборот. В таком случае необходимо выявлять те формы врожденной патологии, которые характеризуются наиболее высокой цитогенетической нестабильностью. В частности, у человека известны врожденные болезни (пигментная ксеродерма, анемия Фанкони, синдром Блума и др.), сопровождающиеся высокой частотой соматических структурных перестроек, которые накапливаются в организме вследствие пониженной активности репарационных систем клеток. Аналогичные состояния могут быть обнаружены у свиней, что позволяет исследовать механизмы возникновения и характер наследования различных заболеваний у этого вида животных, тем более, что они являются многоплодными и поколения сменяются очень быстро.

При цитогенетическом анализе зачастую не учитывают числовые мутации кариотипа, которые отражают аномалии митоза. В частности, частота гипоплоидных 70

клеток может увеличиваться вследствие снижения осморезистентности или элиминации аберрантных хромосом. Так, в группе аномальных поросят выявлена положительная корреляция (r = = 0,44±0,20) между частотами образования гипоплоид- ных клеток и фрагментов хромосом (Р < 0,05). Вероятно, у животных с врожденными аномалиями происходит дестабилизация систем организма, направленных на устранение клеток с генетическими изменениями. Возможно, это является следствием разбалансировки механизмов, поддерживающих цитогенетический гомеостаз организма. Животные с врожденной патологией характеризовались повышенной вариабельностью показателей хромосомных нарушений, что, вероятно, может быть обусловлено индивидуальными характеристиками генома. Наибольшая изменчивость в этой группе обнаружена по частоте анеуплоидии и хромосомных аберраций.

Одной из задач нашего исследования было определить, при каких формах аномалий наблюдается повышенная частота хромосомных нарушений. Для этого животные с врожденными аномалиями были разделены на четыре группы: I — аномалии конечностей ( n = 4); II — общее недоразвитие ( n = 5); III — аномалии глаз ( n = 7); IV — нарушения воспроизводительной системы ( n = 7). Отмечена низкая частота образования полиплоидных клеток и межхромосомных обменов (табл. 2). Наименьшая час- тота гиперплоидии выявлена у поросят с аномалиями глаз (Р < 0,01). Частота анеуплоидных клеток у поросят I и II групп была выше, чем у животных III и IV групп (Р < 0,05-0,01). Поросята с аномалиями конечностей характеризовались повышенной частотой повреждения хромосом (11 %) по сравнению с другими группами (Р < 0,05).

2. Частота различных типов геномных и структурных хромосомных нарушений у поросят скороспелой мясной породы в зависимости от вида врожденной аномалии (%)

|

Тип хромосомных нарушений |

1 I группа |

1 II группа |

1 III группа |

] IV группа |

|

Полиплоидия |

1,0 ± 0,4 |

0,6 ± 0,3 |

0,4 ± 0,2 |

0,5 ± 0,2 |

|

Гиперплоидия |

1,7 ± 0,7 |

2,6 ± 0,7 |

0,4 ± 0,2 |

1,0 ± 0,4 |

|

Гипоплоидия |

7,7 ± 1,5 |

10,4 ± 1,4 |

4,0 ± 0,7 |

3,5 ± 0,8 |

|

Анеуплоидия |

9,3 ± 1,7 |

13,0 ± 1,5 |

4,4 ± 0,8 |

4,5 ± 0,8 |

|

Фрагменты, в том числе: |

7,0 ± 1,5 |

5,2 ± 1,0 |

5,3 ± 0,9 |

4,7 ± 0,9 |

|

одиночные |

3,7 ± 1,1 |

3,6 ± 0,8 |

2,4 ± 0,6 |

2,5 ± 0,6 |

|

парные |

3,3 ± 1,0 |

1,6 ± 0,6 |

2,9 ± 0,6 |

2,2 ± 0,6 |

|

Разрывы в области центромеры хромосом |

3,7 ± 1,1 |

1,4 ± 0,5 |

0,9 ± 0,4 |

1,2 ± 0,4 |

|

Межхромосомные обмены |

0 ± 0,3 |

0 ± 0,3 |

0 ± 0,1 |

0,3 ± 0,2 |

|

Всего аберраций |

11,0 ± 1,9 |

6,4 ± 1,1 |

6,0 ± 0,9 |

6,2 ± 1,0 |

|

П р и м е ч а н и е. Описание групп см. в разделе «Результаты». |

||||

В целом следует отметить, что при врожденной патологии конечностей у поросят в более значительной степени происходит дестабилизация цитогенетического гомеостаза, что приводит, вероятно, к повышению частоты образования как геномных мутаций, так и структурных нарушений хромосом.

Таким образом, при различных формах врожденных аномалий выявлена повышенная соматическая нестабильность генома поросят скороспелой мясной породы по сравнению со здоровыми животными. В связи с этим одним из возможных способов профилактики врожденных патологий может служить отбор для воспроизводства особей, имеющих относительно стабильный кариотип и обладающих при этом высокой жизнеспособностью и плодовитостью.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. С о й ф е р В.Н. Международный проект «Геном человека». Соросовский образовательный журнал, 1998, 12.

-

2. К у л и к о в а С.Г., П е т у х о в В.Л., Э р н с т Л.К. Геномные мутации у телят с врожденными аномалиями. Докл. РАСХН, 1998, 5: 33-35.

-

3. Ж и г а ч е в А.И. Генетический груз и мониторинг вредных мутаций в популяциях крупного рогатого скота. Автореф. докт. дис. Л.-Пушкин, 1986.

-

4. К и с е л е в а Т.Ю., П е т р о в а Л.И., Я к о в л е в А.Ф. и др. Хромосомные аберрации при врожденных аномалиях мочеполовой системы молодняка крупного рогатого скота. С.-х. биол., 1992, 2: 2124.

-

5. В и ш н е в с к а я С.С. Уровень спонтанных мутаций хромосом у свиней семиреченской породы. Тез. докл. II Всес. конф. по цитогенетике сельскохозяйственных животных «Цитогенетика и биотехнология». Л., 1989: 71-72.

-

6. К л е н о в и ц к и й П.М., Г о л ь д м а н И.А. Цитогенетическое и генеалогическое исследование поросят уржумской породы с врожденными аномалиями конечностей. Цит. и ген., 1980, XIV, 1: 5153.

-

7. M o o r h e a d P.S., N o w e l l P., M e l l m a n W.J. e.a. Chromosome preparations of leucocytes cultured from human peripheral blood. Experimental Cell Research, 1960, 20: 613-615.

-

8. Б о ч к о в Н.П., Ч е б о т а р е в А.Н. Наследственность человека и мутагены внешней среды. М., 1989.

Новосибирский государственный аграрный Поступила в редакцию 26

университет , 630039, Новосибирск, ул. Добролюбова, 160 июня 2002 года

SOMATIC CHROMOSOME INSTABILITY IN PIGS AT THE NORM AND THE PATHOLOGY

S u m m a r y

The frequency of genome and structural aberrations of chromosomes in piglets of the meat breed with inherent development anomalies was determined. The individual differences between animals on chromosome aberrations ratio were evaluated. It was established, that piglets with inherent anomalies have a less chromosome stability as compared with phenotypically healthy individuals (Р < 0,01-0,001). It was shown, that aneuploidy is more often disturbance of karyotype in anomalous and healthy animals.

Новые книги

Г у р и н о в и ч Г.В., К у д р я ш о в Л.С., П а т р а к о в а И.С. Пробиотики и пробиотические продукты. М.: ВНИИМП, 2002, 86 с.

В книге обобщены результаты исследований пробиотиков, в том числе полученных на основе бифидобактерий. Охарактеризованы структура и физиологические свойства, биохимическая активность бифидобактерий. Описаны свойства бифидобактерий, обладающих антагонистической активностью против патогенных и условнопатогенных микроорганизмов. Показано, что бифидобактерии оказывают воздействие на иммунную систему, регулируют специфический и неспецифический иммунитет и обменные функции организма. Даны рекомендации по использованию бифидобактерий в качестве лечебных препаратов (бифидобактерин, бификол, бифилиз и др.) и диетических добавок.