Сонометрические параметры вилочковой железы у здоровых и больных детей первых двух лет жизни

Автор: Силантьева И.В., Ровда Ю.И., Бадьина О.С., Хасанова И.Г.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен сравнительный анализ сонометрических параметров вилочковой железы (ВЖ) у здоровых и больных детей первых двух лет жизни. Разработаны сонометрические возрастные нормативы размеров тимуса у детей Сибирского региона.

Тимус, лимфатизм, акцидентальная инволюция, сонометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919676

IDR: 14919676 | УДК: [612.438:612.017.1]-07-053.4

Текст научной статьи Сонометрические параметры вилочковой железы у здоровых и больных детей первых двух лет жизни

По данным литературы, наличие транзиторного иммунодефицита иногда связано с дисфункцией и незрелостью тимуса – центрального органа иммуно- и лим-фоцитопоэза. Однако на сегодня отсутствуют четкие диагностические критерии его морфологической зрелости, функциональной активности и морфометрических особенностей в возрастном аспекте. Состояние, в основе которого лежит незрелость тимуса, часто обозначается как лимфатизм.

В последнее время в рамках лимфопролиферативного синдрома рассматривается и синдром увеличенного тимуса (СУТ), выявляемый рентгенологическим и (или) ультразвуковым методами. При этом СУТ может быть различной степени выраженности: от субклинического до синдрома сдавления жизненно важных органов [6].

Согласно работам ряда авторов, к основным клинико-диагностическим критериям лимфатизма относят лимфопролиферативный синдром; повышенную респираторную заболеваемость; гематологический и иммунологический синдромы (относительный и абсолютный выраженный лимфоцитоз – более 65%, снижение уровня антителообразования Ig A, M, G) [8, 10, 11, 13]. К дополнительным – эндокринопатический синдром (симптом перемежающейся соледефицитной надпочечниковой недостаточности, дисплазия половых органов и хромафин-ной ткани надпочечников и др.); дизонтогенетический синдром (множество стигм дизэмбриогенеза) [10, 11, 13].

До 80-х годов прошлого века ведущим диагностическим методом исследования вилочковой железы (ВЖ) был клинико-рентгенологический метод. Признаки увеличения тимуса определялись из расчета кардио-тимико-то-ракального индекса (КТТИ) и вазокардиального индекса (ВКИ) [20]. В норме на стандартных рентгенограммах грудной клетки в прямой проекции тень тимуса не должна выходить за пределы тени сосудистого пучка и сердца.

Следует отметить, что рентгенологический метод исследования ВЖ информативен только у детей до 3 лет, поскольку в более старшем возрасте тимус располагается за тенью сосудистого пучка и сердца. Кроме того, имеются отрицательные моменты рентгенологического метода исследования в детском возрасте, такие как лучевая нагрузка, зависимость результатов КТТИ от дыхательной экскурсии, нецелесообразность его применения в качестве скрининг-теста. Все это дает основание для внедрения в педиатрическую практику ультразвукового метода исследования (УЗИ) ВЖ [1, 2]. Последний является более безопасным для растущего организма, дает возможность оценить структуру, размер тимуса, а также проводить динамическое наблюдение (мониторинг) параметров данного органа [3, 4, 15].

Цель данной работы: определение сонометрических параметров ВЖ у здоровых и больных детей первых двух лет жизни для внедрения в практику УЗИ тимуса.

Материал и методы

На базе детских поликлиник Прокопьевска и Кемерово проведено одномоментное (поперечное) контролируемое исследование ВЖ методом сонографии 239 детей первых двух лет жизни. Методом случайной выборки из общей популяции Прокопьевска в 1-ю группу исследования (здоровых) отобрано 175 детей, из них 90 мальчиков (51,5%) и 85 девочек (48,5%).

Во 2-ю группу – с СУТ, верифицированным рентгенологически при КТТИ ≥ 0,33–0,42 (0,34±0,007) вошли 64 ребенка Кемерово: 71,8% (n=46) мальчиков и 28,1% (n=18) девочек (р=0,002). Необходимо отметить, что у 57,8% (n=37) этих детей СУТ был без каких-либо клинических проявлений лимфатизма, у остальных 42,2% (n=27) документирован лимфатизм. УЗИ ВЖ выполнялось у всех детей 2-й группы спустя 1,5 месяца от момента рентгенологической верификации СУТ. Критерием исключения явилось наличие на момент исследования острого инфекционного процесса или обострения хронического заболевания, органической патологии с нарушением функции органа.

Измерение параметров (длина, толщина, ширина) тимуса проводилось на аппарате Philips HD-11XE (Канада) с использованием линейного датчика с частотой 7– 11 МГц в положениях лежа на спине или сидя с запрокинутой головой по обеим парастернальным линиям путем продольного сканирования. Объем (см3) и массу (г) ВЖ рассчитывали в соответствии с методикой, предложенной С.М. Воеводиным (1980), в модификации Л.Г. Кузь- менко (1994) с поправкой на коэффициент 0,5 и 0,7 соответственно [5, 7]. Полученные результаты сравнивались с таковыми у детей первых двух лет жизни московской популяции [8].

Статистическая обработка данных проводилась компьютерной программой Statistica 6.1 методами описательного анализа. Характер распределения полученных количественных переменных оценивался критериями Шапиро–Уилка. Вычислялись среднее (М) и его стандартное отклонение (SD), медиана (Ме) и верхний-нижний квартили (Q1–Q4). Оценка относительного риска (ОР) или отношение шансов (ОШ) проводилась согласно формулам, представленным О.Ю. Ребровой, 2002 [12]. За статистически значимый принимали уровень p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ морфометрических особенностей ВЖ показал, что в 1-й группе тимус у всех детей был представлен двумя долями и имел четкие контуры со средней эхогенностью и однородной структурой, что является вариантом нормы (табл. 1).

В исследовании установлено увеличение среднего объема и массы ВЖ к 2-летнему возрасту, что является закономерным и адекватным возрастному увеличению массы тела ребенка. Показатели перцентильного распределения объема и массы ВЖ, согласно доступным источникам литературы, изучались только у детей московской популяции проф. Л.Г. Кузьменко (2002) [8]. Это позволило провести сравнительный анализ полученных данных

Таблица 1

Морфометрические параметры вилочковой железы у детей 1-й группы исследования (n=175)

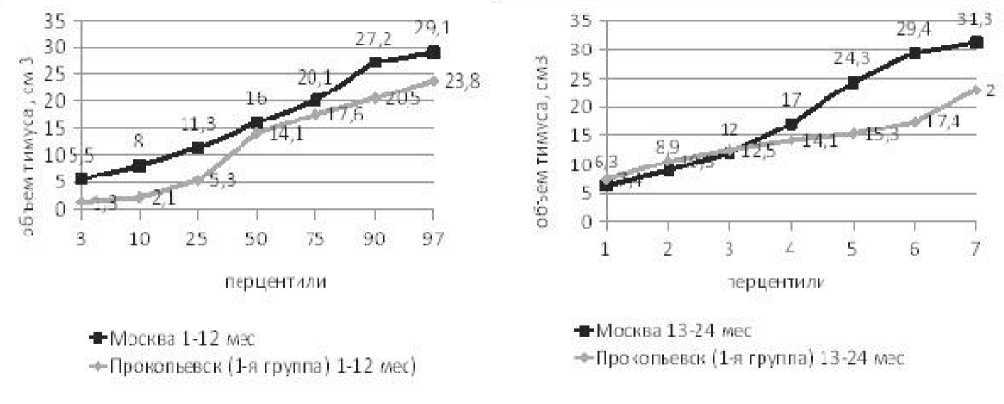

Рис. 1. Перцентильное распределение показателей объема вилочковой железы (см3) среди детей 1–24 месяцев популяций Москвы и Прокопьевска

|

Возраст, мес. |

Объем вилочковой железы, см3 |

Масса вилочковой железы, г |

||||

|

М±SD |

Me |

Q1–Q3 |

М±SD |

Me |

Q1–Q3 |

|

|

1–12 (n=123) |

11,9±0,6 |

14,1 |

5,2–17,6 |

16,6±0,8 |

19,7 |

7,4–24,7 |

|

13–24 (n=52) |

14,1±0,4* |

14,13 |

12,5–15,2 |

19,7±0,6* |

19,8 |

17,5–21,3 |

Примечание: *статистически значимо (при р<0,05) между двумя возрастными группами.

Таблица 2

Морфометрические параметры вилочковой железы у детей 2-й группы исследования (n=64)

|

Возраст |

Объем вилочковой железы, см3 |

Масса вилочковой железы, г |

||||

|

М±SD |

Me |

Q1–Q3 |

М±SD |

Me |

Q1–Q3 |

|

|

1–12 мес. (n=28) |

23,8±3,4* |

21,0 |

11,0–30,4 |

31,6±3,7* |

30,3 |

15,4–41,0 |

|

13–24 мес. (n=36) |

20,4±3,9 |

17,7 |

8,4–24,3 |

26,5±3,3 |

23,3 |

11,0–31,1 |

Примечание: * – статистически значимо (при р<0,05) между двумя возрастными группами.

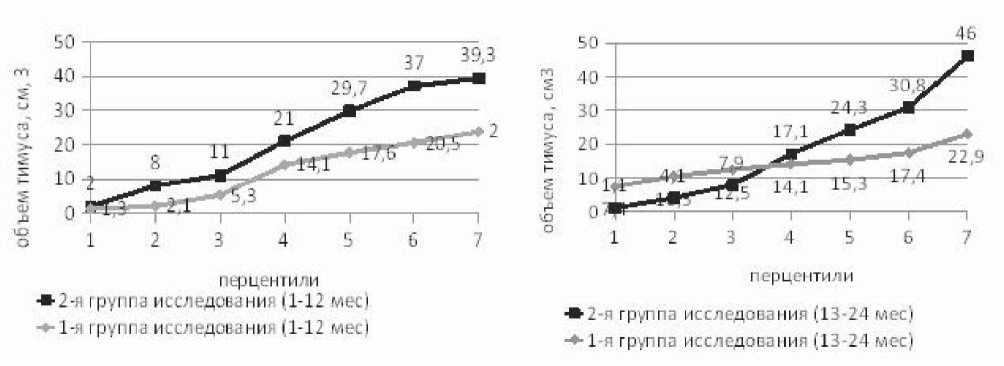

Рис. 2. Перцентильное распределение объема вилочковой железы среди детей 1 и 2-й групп исследования

Таблица 3

Частота встречаемости синдрома ТМ и ОШ среди детей, имеющих и не имеющих высокий инфекционный индекс

|

ВИИ |

СУТ |

Всего |

ОШ |

|

|

Наличие |

Отсутствие |

|||

|

Есть |

32 (76,2%) |

11 (50%) |

43 (67,2%) |

3,2 |

|

Нет |

10 (23,8%) |

11 (50%) |

21 (32,8%) |

|

|

Всего |

42 |

22 |

64 |

|

Примечание: СУТ – синдром увеличенного тимуса; ВИИ – высокий инфекционный индекс; ОШ – отношение шансов.

Таблица 4

Частота встречаемости структурных нарушений ВЖ и ОШ среди детей, имеющих и не имеющих синдром ТМ

|

Синдром увеличенного тимуса |

Структурные нарушения вилочковой железы |

Всего |

ОШ |

|

|

Наличие |

Отсутствие |

|||

|

Есть |

20 (80%) |

12 (30,8%) |

32 (50%) |

8,8 |

|

Нет |

5 (20%) |

27 (69,2%) |

32 (50%) |

|

|

Всего |

25 |

39 |

64 |

|

Примечание: ОШ – отношение шансов.

перцентильного распределения показателей объема ВЖ у детей 1-й группы с таковыми у детей Москвы (рис. 1).

При перцентильном (пц) распределении УЗ-параметров ВЖ у детей 1-й группы установлено, что размеры тимуса выше 97-го пц (так называемый СУТ) документированы у двух детей (1,2%), а ниже 3-го пц (акцидентальная инволюция? гипоплазия?) – у 6 человек (3,4%), р=0,87.

В целом средние размеры ВЖ детей московской популяции оказались в 1,6 раза больше аналогичных параметров детей 1-й группы. Можно предположить, что установленные различия связаны с климатическими особенностями, степенью антигенного воздействия на иммунную систему, особенностями экологической обстановки в регионах, этническим составом населения, однако это требует дополнительного исследования. Принимая перцентильные значения размеров ВЖ детей московской популяции в пределах 25–75 пц за нормативные, и экстраполируя их на полученные результаты детей 1-й группы исследования, была получена следующая карти- на: детей с СУТ не оказалось вообще, а случаи с акциден-тальной инволюцией (гипоплазией?) регистрировались у каждого шестого ребенка (17,7%; n=31). Данный факт противоречит здравому смыслу, так как столь частых случаев в популяции в принципе быть не может, и диктует практическую необходимость разработки и использования региональных повозрастных нормативных значений размеров данного органа и оценки крайних вариантов его трансформации.

В ходе исследования средний объем тимуса детей 2-й группы составил 19,1±1,3 см3, что соответствовало 50– 75 пц (Кузьменко Л.Г., 2002) [7]. Морфометрические параметры ВЖ детей этой группы представлены в таблице 2.

При сравнительном анализе перцентильных значений сонометрических показателей объема ВЖ (см3) детей 2-й группы с таковыми у детей 1-й группы, установлено, что СУТ (объем ВЖ> 97-го пц) имел место у 31,2% (n=20) обследуемых, крайне низкие границы объема ВЖ (акци- дентальная инволюция? гипоплазия?) – менее 3-го перцентиля – у 4,7% (n=3), р=0,35 (рис. 2). У 64,1% (n=41) детей ультразвуковые параметры тимуса соответствовали норме, а значит СУТ, диагностированный рентгенографически в прошлом, имел транзиторный характер.

Катамнез показал, что из всех детей 2-й группы высокая респираторная заболеваемость регистрировалась в 78,1% (n=50) случаев. Из них типичные проявления лим-фатизма выявлены более чем у половины обследованных – 54% (n=27; р=0,03). Высокий инфекционный индекс (ВИИ) регистрировался у 17,1% (n=11) детей со стойким СУТ и у 64,1% (n=41) – с транзиторным. В 4,7% случаев (n=3) наблюдалась резкая акцидентальная инволюция тимуса (гипоплазия?), пришедшая на смену исходному СУТ. Только 14,1% (n=9) детей со стабильным СУТ имели нормальный индекс инфекционной заболеваемости.

Оценка ОР или ОШ показала, что у детей с увеличенным тимусом (стабильным и транзиторным) риск формирования высокой инфекционной заболеваемости в 3,2 раза выше в сравнении с детьми, не имеющими клиники данного синдрома (табл. 3).

По результатам сонографического исследования детей 2-й группы, у 73,4% (n=47) обследованных ВЖ имела ровные контуры со средней эхогенностью и однородной структурой (18,2±1,3 см3), а у 26,6% (n=17) детей тимус имел ровные контуры с пониженной эхогенностью и неоднородной структурой – с гиперэхогенными включениями, кистозной трансформацией (21,3±3,2 см3), р=0,001. Следует отметить, что выявленные структурные нарушения в 94,1% (n=16) случаев диагностированы у пациентов с СУТ (n=13) и акцидентальной инволюцией (гипоплазией?) ВЖ (n=3). И только у 1 ребенка (5,9%) визуализированы кисты в паренхиме железы при нормальных размерах органа.

На сегодня не существует однозначного мнения по поводу кистозной трансформации тимуса. У взрослых пациентов кисты часто сочетаются с миастеническим синдромом и могут являться проявлением опухолевидного процесса в паренхиме железы [14]. В детском возрасте кисты носят преимущественно неспецифический, тран-зиторный характер и могут встречаться при неврологической патологии, высокой респираторной заболеваемости, бронхиальной астме и других состояниях [9].

Оценка ОР или ОШ показала, что у детей с СУТ в 8,8 раз чаще регистрировались структурные нарушения в сравнении с группой обследуемых, имевших нормальную структуру ВЖ (табл. 4).

Заключение

Таким образом, разработка региональных сонометрических возрастных нормативов размеров и структуры ВЖ может способствовать внедрению метода УЗИ тимуса в Сибирском регионе. Избыточная лабильность тимуса и его структурных изменений свидетельствует о напряже- нии иммунной реактивности, определенной незрелости органа, и требует разработки способов коррекции иммунной недостаточности, динамического мониторинга параметров ВЖ и диспансерного контроля состояния здоровья таких детей. Результаты нашего исследования показали, что высокий инфекционный индекс тесно сопряжен с измененными параметрами и структурными нарушениями ВЖ, которые выявляются при тщательном обследовании пациента (подсчет КТТИ, сонометрия).

Список литературы Сонометрические параметры вилочковой железы у здоровых и больных детей первых двух лет жизни

- Аляви Ф.Л., Абдуллаходжаев М.С., Исаков Л.А. Сонография вилочковой железы при комплексном обследовании часто болеющих детей//Медицинская радиология и радиоционная безопасность. -1995. -№ 3. -С. 20-23.

- Бабаева Ж.Н. Размеры вилочковой железы у детей грудного возраста//Вопр. охраны материнства и детства. -1987. -№ 8. -С. 39-41.

- Босин В.Ю. Сравнительная оценка данных ультразвукового и секционного исследования вилочковой железы у детей//Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии. -1994. -№ 3. -С. 40-47.

- Васильева А.Ю. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство. -М.: ГЭОТАРМедиа, 2010. -368 с.

- Воеводин С.М. Возможности эхографического исследования тимуса у новорожденного//Вопр. охраны материнства и детства. -1980. -№ 4. -С. 38-43.

- Кузьменко Л.Г. Тимомегалия и синдром Платтера//Лечащий врач. -2006. -№ 2. -С. 33-37.

- Кузьменко Л.Г., Маи Б.А., Неижко Л.Ю. и др. Метод ультразвукового сканирования в оценке состояния вилочковой железы у детей разного возраста//Педиатрия. -1994. -№ 6. -С. 56-58.

- Кузьменко Л.Г., Семинихина К.Н., Неижко Л.Ю. и др. Оценка величины вилочковой железы у детей первых двух лет жизни по данным ультразвукового сканирования//Педиатрия. -2002. -№ 6. -С. 22-26.

- Кулагина Н.Н. Вилочковая железа у детей раннего возраста в норме и при патологических состояниях по данным ультразвукового исследования [Электронный ресурс]. Вестник РНЦРР. -URL: http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v7/papers/kulag_v7.htm (дата обращения: 12.10.2011).

- Ласица О.И., Сидельников В.М. Диатезы у детей. -Киев: Здоровье, 1991. -87 с.

- Матковская Т.В. Увеличение тимуса у детей. -Томск: Изд-во Том. унта, 1991. -152 с.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica. -М.: Медиа-Сфера, 2002. -312 с.

- Ровда Ю.И., Силантьева И.В. Проблема лимфатизма в педиатрии//Мать и дитя в Кузбассе. -2011. -№ 1. -С. 3-8.

- Романова Т.В., Белякова М.Ю., Пушкин С.Ю. и др. Оценка эффективности тимэктомии у пациентов с миастенией//Саратов. науч.мед. журн. -2009. -№2. -С. 234-237.

- Сиротина О. Б. Клиникоультразвуковая характеристика тимуса в норме и при тимомегалии у детей раннего возраста: автореф. дис.... канд. мед. наук. -Хабаровск, 2000. -22 с.