Сообщение в структуре пропагандистского воздействия

Автор: Рубцов Феодор Сергеевич

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается пропаганда как технология управления коллективным поведением посредством идейно-символического воздействия на массовое сознание и рассматривается место сообщения в ее структуре. На основе таких критериев, как форма выражения и идейная направленность, производится типологизация пропагандистских сообщений: выделяются манифестирующие, дискредитирующие, индуцирующие и инсинуирующие, описывается их персуазивный потенциал.

Пропаганда, пропагандистское сообщение, массовое сознание, коллективное поведение, массовое воздействие, социальные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142236285

IDR: 142236285 | УДК: 316.35.023.6 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-4-113-120

Текст научной статьи Сообщение в структуре пропагандистского воздействия

Понятие пропаганды представляется интуитивно понятным и активно употребляется в научном, медийном, бытовом дискурсах, однако отсутствие его конвенционального определения способно приводить к разнообразным коллизиям в процессе коммуникации, обусловленным интерпретационной дисперсией. Дополнительную неясность вносит и языковой барьер: началом узуализации в небиологическом смысле слово «пропаганда» обязано католической церкви, занимавшейся миссионерской деятельностью, вследствие чего в романских языках оно не имеет тех отрицательных коннотаций, которые приобрело в германских [5, с. 163]. Вместе с тем можно индицировать наиболее распространенную ассоциацию, связанную с данным концептом: осуществляемая элитами, социальными организациями идеологическая индоктринация, которая направлена на массовое влияние и манипулирование населением.

Несмотря на пейоративизацию лексемы «пропаганда», на ее атрибутизацию такой характеристикой, как лживость, на широкую распространенность и укорененность в массовом сознании негативных оттенков ее семантики, что отмечается несколькими поколениями исследователей [8, с. 159; 12, с. 1; 13, с. 20; 16, с. 3] и что стало причиной распространения эвфемизма «связи с общественностью» (при том, что первоначально между

Рубцов Феодор Сергеевич – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

F. Rubtsov – student of the St. Petersburg State Economic University.

пропагандой и PR’ом не существовало разницы) [21, с. 104], будет справедливым подчеркнуть, что рассматриваемый инструмент – в случае если он не является «гранатой в руках обезьяны» – может способствовать реализации социальных заказов.

Уже на протяжении века феномен пропаганды приковывает внимание исследовательского сообщества, однако даже при обилии имеющейся литературы с течением времени тема пропагандистского воздействия не становится менее актуальной: информатизация общества и развитие массмедиа делают очевидной необходимость освоения новых коммуникационных и институциональных средств, социально-технологических и социолингвистических перспектив не только для поддержания конкурентоспособности различных акторов в борьбе за социальный ресурс, но и для решения ряда острых общественных проблем.

Эффективность пропаганды в значительной степени детерминирована релевантностью транслируемых реципиентам посланий, их адекватностью для выражения побудительных интенций субъекта влияния. В связи с этим представляется необходимым осмысление и детальное рассмотрение информационного сообщения, его места в структуре пропагандистского воздействия и его персуазивного потенциала.

Исследования пропаганды: эволюция подходов

Изучение пропаганды как технологии воздействия на общественное сознание восходит к трудам американских классиков, специализировавшихся на массовых коммуникациях периода Первой и Второй мировых войн, среди которых Г. Лассуэлл, У. Липпманн, Э. Бернейс.

Коммуникативист и политолог Гарольд Лассуэлл рассматривал пропаганду как «управление коллективными установками посредством манипулирования значимыми символами» [18, с. 627]. Он отмечал, что пропаганда, в отличие от техник убеждения в принципе, всегда затрагивает глубинные социальные установки [19, с. 66]. Одной из ключевых посылок концепции Лассуэлла является склонность индивидов к единому образу действия: исследователь считал, что реакции представителей определенной социальной группы на символы, содержащиеся в пропагандистских сообщениях, имеют общую тенденцию по причине конвенционализированности значений этих символов [18, с. 627].

Политический мыслитель Уолтер Липпманн связывал пропаганду с возможностью СМИ манипулировать фактами или предоставлять общественности неполную информацию, что обусловлено наличием барьеров между событиями и публикой [20, с. 28].

«Отец связей с общественностью» Эдвард Бернейс интерпретировал пропаганду в широком смысле как «организованные усилия по распространению некоего убеждения или доктрины» [13, с. 20]. « Современная пропаганда, – писал он, – это последовательная, непрекращающаяся деятельность по созданию или оформлению событий, направленных на то, чтобы повлиять на отношение общественности к компании, идее или группе1» [там же, с. 25]. В работах Бернейса пропаганда предстает практикой воздействия меньшинства на большинство, неизбежной в различных областях социальной реальности, от политики до образования, от промышленности до благотворительности [там же, с. 19–20].

Если Лассуэлл и Липпман тяготели к бихевиористской аксиоматике и не стремились выйти за пределы концептуальной рамки, в которой существует лишь стимул (сообщение) и реакция (наблюдаемое поведение), то вдохновленный фрейдистскими идеями Бернейс выдвигал суждения о необходимости понимания скрытых, неосознанных мотивов индивидов. Это, впрочем, едва ли можно считать точкой методологической бифуркации.

Весьма интересным представляется подход Герберта Блумера, который дефинировал пропаганду как «умышленно спровоцированную и направляемую кампанию с целью заставить людей принять данную точку зрения, настроение или ценность» [1, с. 192]. Основатель школы символического интеракционизма считал, что каждый, кто проповедует то или иное учение, распространяет какую-либо веру, выступает субъектом пропаганды, поскольку его задача состоит в насаждении убеждения безо всяких дискуссий относительно достоинств определенного предмета [там же].

Масштабная попытка экстенсии концепта пропаганды была предпринята французским социологом Жаком Эллюлем. В отличие от своих предшественников, фактически осмыслявших пропаганду как телеологическое действие, он трансмиссировал данный феномен в область социальных фактов, введя в научный тезаурус категорию социологической пропаганды – проникновения идеологии в массы посредством социологического контекста (речь идет в первую очередь о трансляции культурных моделей, образа жизни) [15, с. 62–64]. Эта идея получила довольно широкое распространение в западном научном и практическом дискурсе, однако не снискала популярности в российском (за исключением некоторых работ 1970-х годов, в которых отечественные авторы писали об «экспорте образа жизни») [2, с. 112].

При обращении к современным трудам по изучаемой нами проблематике обнаруживается очевидный теоретико-методологический плюрализм. Пропаганду рассматривают как: «политически мотивированное информационно-психологическое воздействие на эмоционально-волевую сферу массового сознания, с помощью которого внедряются политические идеи, взгляды, установки и формируется политическое поведение» [3, с. 48-49]; «преднамеренное, систематическое стремление формировать восприятие, манипулировать знаниями и управлять поведением для получения желаемой пропагандистом реакции» [17, с. 7]; один из видов убеждения, характеризующийся упрощенностью, дидактичностью, направленностью не на истину, а на убеждение как таковое [12, с. 2]; «сознательный коммуникационный акт политического и революционного характера, представляющий собой стратегию социального влияния» [22, с. 118] и т. д. Однако, несмотря на подобную гетерогенность, мы можем обозначить определенный мейнстрим: концептуальным сходством, унаследованным от первых трудов и проходящим красной нитью через последующие, является акцентуирование целенаправленности как имманентного атрибута пропаганды.

Мы не станем утверждать, что одни варианты интерпретации пропаганды более адекватны, нежели другие: релевантность тех или иных толкований обуславливается исследовательскими целями и спецификой изучаемого предмета. Например, утверждения о том, что новостные сообщения, содержащие детализированное описание террористических актов, служат пропагандой терроризма, вероятнее всего, не подразумевают существование некоего террористического лобби, диссеминирующего соответствующую повестку, – в этом случае под пропагандой будет подразумеваться трансляция поведенческих паттернов, которые в результате воздействия СМИ могут быть репрезентированы реципиентами. Напротив, при разработке политтехнологических стратегий уместнее рассматривать пропаганду интегрально с телеологичностью. Таким образом, стремление к операциональной унификации при использовании термина «пропаганда» – очевидно, полисемичного – являет собой не что иное, как покушение на социологическую мультипарадигмальность.

Декомпозируя пропагандистское воздействие. Что упустили «пионеры»?

Для начала следует зафиксировать, что спецификой социально-технологического изучения пропаганды является отказ от тотальной критики своего объекта – по примеру американских «пионеров». Например, Бернейс судил об этическом аспекте пропаганды следующим образом: «Я отдаю себе отчет в том, что слово “пропаганда” для многих имеет малоприятный оттенок. Тем не менее, в любом случае, хороша пропаганда или плоха, зависит от достоинств того, чему она служит, и от достоверности публикуемой информации» [13, с. 20]. Противоположной позиции по этому вопросу придерживались представители Франкфуртской школы (Э. Фромм, Т. Адорно, М. Хоркхаймер), рассматривавшие пропаганду критически и фокусировавшиеся на ее отрицательных консеквенциях [см., напр.: 9; 10; 11]. Однако стоит учитывать, что употребление критицистами понятия пропаганды в его негативной коннотации обусловлено тем, что их труды были первоочередно посвящены распространению фашистских, нацистских, антисемитских идей в период Второй мировой войны, в то время как американские классики занимались изучением преимущественно насаждения США и их союзниками ценностей свободы и демократии.

Другая особенность нашей оптики состоит в том, что концептуализация пропаганды как технологии массового воздействия не позволяет нам исключать такие конститутивные элементы структуры пропагандистского акта, как стимул и реакция. Несмотря на стремление большинства теоретиков нынешней эпохи избежать апеллирования к категориям бихевиоризма – не побоимся этого слова, маргинальной парадигмы современной социологической науки, формула S-R остается каркасом (по обозначенной причине, как правило, имплицитным) подобного рода исследований.

Прежде чем наконец декомпозировать пропагандистское воздействие с учетом сформулированных выше тезисов, остановимся на принципиальном аспекте, в отношении которого в научной и специальной литературе существуют разночтения, а именно на конечной цели этого воздействия. Так, «отцы-основатели» видели задачу пропаганды в суггестии, в трансформации мировоззренческих позиций [13, с. 20; 18]. Ж. Эллюль, напротив, утверждал, что цель пропаганды – не переубеждение адресатов, не изменение их воззрений и идеологической приверженности, а побуждение к тем или иным действиям [15, с. 25]. Г. Блумер полагал, что пропаганда направлена на формирование мнений и суждений, и в то же время указывал на ее стремление вызвать коллективное действие [1, с. 192]. Современные авторы зачастую пишут о том, что пропагандистские технологии влияют как на массовое сознание, так и на коллективное поведение [3; 17], и мы разделяем такую позицию по двум основным причинам:

-

1. Если для единичного пропагандистского акта вполне допустимо воздействие на установки реципиентов без явных изменений в их поведении, то полномасштабная стратегия призвана добиться результата в виде конкретной активности (или пассивности) адресатов. Именно желаемый образ действования и ожидаемая форма коллективного поведения суть бенефиты заказчика пропаганды: в противном случае данный инструмент не был бы столь востребованным.

-

2. Работа с массовым сознанием требуется пропагандисту для формирования благоприятных установок, ценностно-смысловой основы потенциальных действий, так как индивиды в массе, в отличие от толпы, которой присуща толчея и непосредственный контакт между участниками, способны существенно обострить собственное самосознание [1, с. 185]. Очевидно, что интернализированные идеи, ценности, убеждения в известной степени являются гарантом стабильности социального поведения.

Выше мы подчеркивали, что наш подход подразумевает концептуализацию пропаганды как технологии массового воздействия. Теперь же представленные тезисы подводят нас к конкретизации: пропаганда есть технология управления коллективным поведением посредством идейно-символического воздействия на массовое сознание.

От необходимости «изобретать колесо» в попытке декомпозиции пропаганды нас избавит перспектива отнесения последней к универсуму символического взаимодействия.

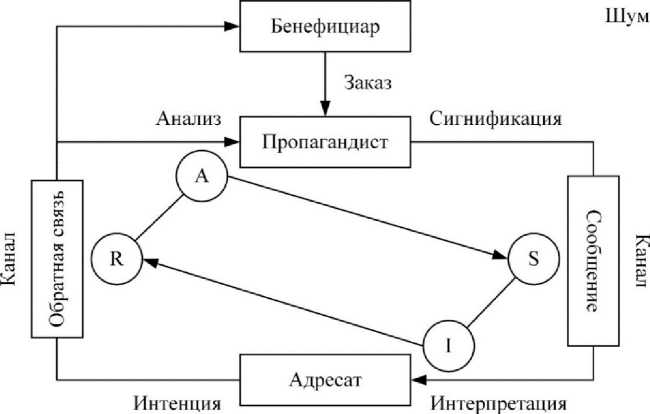

Такой методологический ход допускает выделение стимула ( S ) и реакции ( R ) как конститутивных элементов и вместе с тем предполагает включение в модель промежуточного звена – интерпретации ( I ) [4, с. 44–51]. Применительно к изучаемой теме ключевое преимущество социального бихевиоризма перед классическим состоит в экспликации принципиальной важности контроля за сигнификацией в ходе конструирования сообщений, поскольку адресация нерелевантного символа является одним из ключевых факторов неуспешности пропаганды. Редукция последней к виду S–R справедлива лишь в случае, если компетентность влияющего субъекта и его способность к гарантированному попаданию в «социальный нерв» носят пресуппозиционный характер, а реализация технологии массового воздействия происходит в вакууме. В действительности далеко не каждый пропагандистский акт влияет на реципиентов, выражаясь словами Дж. Бранца, «в желаемом направлении» [14, с. 5], так как: 1) реакция индивидов на один и тот же стимул может варьироваться; 2) социальные субъекты реагируют лишь на определенные стимулы из континуума всех адресованных им. Это не означает, что мы оспариваем существование паттернов коллективного поведения как таковых, – мы лишь полагаем необходимым отметить, что игнорирование пропагандистом элемента интерпретации способно приводить к неожиданной, возможно даже негативной, реакции со стороны объектов социальных технологий.

Один из аспектов критики классических теорий заключается в том, что они характеризуют пропаганду как линейный, однонаправленный коммуникационный процесс [7, с. 21]. Действительно, стремление к максимизации эффективности инструментов массового воздействия требует зацикливания структуры пропаганды, которое мы произведем, инкорпорируя симметричный интерпретации элемент – анализ обратной связи ( A ).

Итак, в формуле S–I–R–A роль стимула выполняет сообщение, которое содержит значимые символы; оно интерпретируется реципиентами исходя из их знаний, установок, социального опыта, вслед за чем возникает реакция, анализ которой необходим для оценки пропагандистских мероприятий и – при необходимости – для корректировки стратегии. Если изменения в коллективном поведении проявляются как наблюдаемая активность, то индикация трансформации массового сознания возможна в ходе проведения контент-анализа, опросов / формализованных интервью. На рисунке 1 представлена циклическая модель пропаганды с обозначением описанных нами элементов: стимула, интерпретации, реакции и анализа.

Рисунок 1. Структура пропаганды

Типология пропагандистских сообщений

В целях наибольшей результативности пропагандистского воздействия на массы следует с особой доскональностью подходить к транслируемой информации: сообщения, эффективные в одних случаях, могут быть совершенно нерелевантны в других. В настоящей статье мы представим инвариантную двухфакторную модель типологизации, которая позволит категоризировать пропагандистские месседжи на основе таких критериев, как форма выражения и идейная направленность (см. табл. 1).

Форма выражения может быть эксплицитной , когда непосредственно и достаточно демонстративно прокламируются ценности, преподносятся взгляды и культивируются модели поведения, или имплицитной , при которой, напротив, коммуникатору затруднительно вменить идеологическую ангажированность.

Возможен пропонирующий или оппонирующий характер идейной направленности: в первом случае пропагандистские сообщения выражают поддержку каким-либо ценностям, воззрениям, во втором девальвируют конфронтирующую позицию, опровергают постулаты доктрины (речь идет о том, что традиционно называют антипропагандой [6, с. 70]).

Таблица 1. Типы пропагандистских сообщений

|

Идейная направленность Форма выражения |

Пропонирующая |

Оппонирующая |

|

Эксплицитная |

Манифестирующие |

Дискредитирующие |

|

Имплицитная |

Индуцирующие |

Инсинуирующие |

Персуазивный потенциал пропагандистских сообщений

Манифестирующие пропагандистские сообщения являются в определенном смысле эталонным видом и предполагают транспарентную, недвусмысленную демонстрацию адресантом собственной (или, во всяком случае, декларируемой) позиции, взглядов, идеологических и идейных пристрастий, позитивного отношения к тому или иному актору. Такие месседжи базируются на прямом внушении и конструируются с использованием соответствующей риторики, которая может выражать явную поддержку, доверие, восхищение, подчеркивать превосходство какого-либо актора и уникальность идей. Манифестирующие сообщения наиболее просты и габитуальны в категоризации, что, впрочем, не свидетельствует об их преимуществе в конкурентной борьбе за социальный ресурс, поскольку их эксплицитность может оцениваться как навязчивость и вызывать подозрение и отторжение, а также способствовать стигматизации пропагандиста.

Дискредитирующие послания характеризуются идейной ориентацией на позицию не бенефициара, а его конкурента или на конфронтирующие ценности, воззрения. Данные сообщения отвечают целям антипропаганды, отличаются догматизмом, служат явной компрометации оппонирующей идеологии, транслируют категорическое непринятие определенных взглядов, идей и формируют аналогичное отношение у общественности. Дискредитирующие сообщения могут содержать даже обвинения оппонентов в пропаганде: подобного рода маркировку иногда именуют метапропагандой. Непосредственно месседжам такого типа характерно использование наиболее агрессивной риторики, хотя это не означает, что все они содержат дерогативную лексику: публикация компромата – также пример дискредитирующей пропаганды.

Индуцирующие сообщения не содержат эксплицитного идеологического пропонирования, а лишь методично воздействует на массовое сознание: пропагандисты зачастую могут не прибегать к категоричным суждениям, формально (но не содержательно) допуская плюралистичность и дискреционность иных мнений. Эта категория включает в себя широкий спектр месседжей, внушающих те или иные ценности более латентно, нежели манифестирующие, при этом также направленных на привлечение и консолидацию сторонников. Как правило, индуцирующие сообщения преподносятся с гораздо меньшей экспрессией, чем манифестирующие и дискредитирующие.

Наконец, инсинуирующие сообщения – самые завуалированные и трудноидентифицируемые в силу имплицитности и отсутствия обращения к идеям бенефициара. Сущность данного типа посланий состоит в обозначении несогласия с неким актором, его деятельностью, какими-либо идеями, концепциями без применения давления и оказания сопротивления, что должно склонить реципиентов как бы к самостоятельному заключению необходимых выводов. Инсинуирующие сообщения не лишены ненавязчивости, сдержанности, а потому не расцениваются аудиторией как пропагандистские. Подобного рода месседжи призваны конструировать информационный фон, влияющий на мнения и аттитюды адресатов.

Заключение

Сообщение как структурный элемент пропаганды является стимулом, который, благодаря символической нагрузке, воздействует на массовое сознание и способствует изменениям в коллективном поведении.

Эксплицитные (манифестирующие, дискредитирующие) пропагандистские сообщения служат формулированию тезисов и лозунгов, возникновению мемов, которые впоследствии сопровождают различные социальные движения и объединения и активно воспроизводятся в информационном пространстве. Преимущество имплицитных (индуцирующих, инсинуирующих) месседжей состоит в том, что, с одной стороны, они не идентифицируются реципиентами как пропаганда и, следовательно, не вызывают недоверия и не представляют угрозу публичному имиджу коммуникатора, а с другой стороны, поэтапность, методичность, систематичность их трансляции благоприятствуют осуществлению ментицида (данный эвфемизм употребляется значительно реже, нежели тождественное понятие «промывание мозгов»).

Пропонирующие (манифестирующие, индуцирующие) и оппонирующие (дискредитирующие, инсинуирующие) сообщения играют дифферентную роль в информационном противостоянии: в первом случае это консолидация и интеграция «за», во втором – движение «против», идейная компрометация, элиминация конкурентов.

Для оказания кумулятивного эффекта и охвата как можно более широкой аудитории транслируемые пропагандистами послания должны иметь гетерогенный характер и, вопреки общераспространенному мнению, апеллировать не только к эмоциям, но и к рацио.

В заключение подчеркнем, что сообщение не является сингулярной детерминантой успешности пропаганды – следует также уделять внимание разработке стратегии, изучению ценностно-смысловых и мировоззренческих установок целевых групп, формированию имиджа пропагандистов, выбору каналов коммуникации, а также анализу обратной связи и мониторингу изменений.

Список литературы Сообщение в структуре пропагандистского воздействия

- Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. 496 с.

- Белоусов А. Б. Что такое социологическая пропаганда? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. №3. С. 110–122.

- Мельникова Т. С. Пропаганда как технология политического манипулирования // Власть. 2010. №8. С. 47–51.

- Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов. М.: ИНИОН РАН, 2009. 290 с.

- Назаретян А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи: Лекции по социальной и политической психологии. СПб.: Питер, 2004. 192 с.

- Пономарев Н. Ф. Информационная политика органа власти: пропаганда, антипропаганда, контрпропаганда: Учеб. пособие. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. 185 с.

- Порецкова А. А. Концептуализация теоретических подходов к изучению политической пропаганды // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 2. С. 19–33.

- Феллоуз Э. У. «Пропаганда»: история слова // Политическая лингвистика. 2009. № 3. С. 155–159.

- Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2020. 288 с.

- Adorno T. W. Anti-Semitism and Fascist Propaganda // The Stars Down to Earth and other essays on the irrational in culture. London; N. Y.: Routledge, 2002. P. 218–232.

- Adorno T. W., Horkheimer M. Notes and Sketches // Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments. Stanford: Stanford University Press, 2002. P. 173–216.

- Baines P., O'Shaughnessy N. Political Marketing and Propaganda: Uses, Abuses, Misuses // Journal of Political Marketing. 2014. Vol. 13. № 1/2. P. 1–18.

- Bernays E. L. Propaganda. N. Y.: Horace Liveright, 1928. 159 pp.

- Bruntz G. G. Allied Propaganda and the Collapse of the German Empire in 1918. Stanford: Stanford University Press, 1938. 278 pp.

- Ellul J. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. N. Y.: Vintage Books, 1965. 320 pp.

- Irwin W. Propaganda and the News. N. Y.: McGraw-Hill Book Company, 1936. 325 pp.

- Jowett G., O’Donnell V. Propaganda and Persuasion. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2012. 425 pp.

- Lasswell H. D. The Theory of Political Propaganda // The American Political Science Review. 1927. Vol. 21. № 3. P. 627–631.

- Lasswell H. D., Lerner D., Pool I. The Comparative Study of Symbols. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1952. 87 pp.

- Lippmann W. Public opinion. N. Y.: Harcourt, Brace and Company, 1922. 427 pp.

- Lock I., Ludolph R. Organizational Propaganda on the Internet: A Systematic Review // Public Relations Inquiry. 2019. Vol. 9. №1. P. 103–127.

- Rusu M. L., Herman R.-E. The Implications of Propaganda as a Social Influence Strategy // Scientific Bulletin. 2018. № 23. P. 118–125.