Сообщества почвенных нематод в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами

Автор: Сущук Анна Алексеевна, Груздева Людмила Ивановна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (125), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена фауна и структура сообществ почвенных нематод городской зоны с высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами. В условиях загрязнения отмечены высокие значения плотности популяций нематод, возрастание численности паразитических видов, снижение разнообразия фауны и индекса зрелости сообществ нематод. Показана возможность использования нематод в качестве индикаторов состояния нарушенных почвенных экосистем.

Почвенные нематоды, загрязнение почвы, тяжелые металлы, биоиндикация, структура сообществ нематод

Короткий адрес: https://sciup.org/14750150

IDR: 14750150 | УДК: 631.467.2:504.5

Текст научной статьи Сообщества почвенных нематод в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами

Среди множества экологических проблем, возникающих в связи с возрастающим антропогенным прессом на биосферу, проблема охраны почв должна рассматриваться в первую очередь [1], [5]. В городах интенсивное загрязнение почвы металлами наблюдается вблизи промышленных зон, на территории бывших и действующих свалок. Тяжелые металлы (ТМ) вовлекаются в биологический круговорот, передаются по трофическим цепям и вызывают целый ряд негативных последствий для растений, животных и человека [4], [9], [10]. Изучение экологического состояния трансформированного почвенного покрова городов является важной практической задачей с точки зрения мониторинга и определения путей оздоровления экологической обстановки урбанизированных территорий.

Для оценки состояния почвы и мониторинга любых антропогенных изменений необходимо выявление видов-индикаторов состояния среды [5]. Нематоды заслуживают внимания в качестве удобного биологического теста различных нарушений среды, в том числе загрязнения почвы тяжелыми металлами [3], [12], [14], [15]. Преимущества использования нематод в качестве биоиндикаторов – повсеместность распространения, высокая выносливость и наличие большого количества видов с разнообразными типами питания. Нематоды могут быть отобраны в почве любого региона независимо от времени года. При этом не требуется больших по объему образцов и не происходит нарушения исследуемого биотопа [3]. Под воздействием поллютантов изменяется структура сообществ нематод, что отражают разработанные экологические индексы [11], [13], [16].

Цель настоящей работы – изучить фауну и структуру сообществ нематод почвы с высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами в зоне влияния промышленного предприятия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В течение 4 лет исследованы фауна и структура сообществ почвенных нематод территорий, прилегающих к Онежскому тракторному заводу. Пробы почвы отобраны по генетическим горизонтам (органогенный 0–5 см и минеральный 5–10 см) на различном расстоянии от завода: 50 и 500 м. Точки отбора проб выбраны на основании имеющихся данных по содержанию тяжелых металлов в почве [8], [9].

Нематод выделяли вороночным методом Бермана из навесок почвы в 30 г в 3-кратной повторности, экспозиция выделения – 48 часов. Фиксатор – ТАФ (триэтаноламин : формалин : вода, в соотношении 2 : 7 : 91). Численность нематод рассчитывали на 100 г сырой почвы. Идентификацию нематод до рода (для половозрелых особей – до вида) проводили на временных глицериновых препаратах. Устанавливали систематическую принадлежность 100 особей из пробы. Каждый таксон нематод относили к одной из шести эколого-трофических групп: бактериотро-фы (Б), микотрофы (М), политрофы (П), хищники (Х), нематоды-фитотрофы – паразиты растений (Пр) и ассоциирующие с растением (Аср) [17]. Для оценки состояния сообществ нематод использованы следующие параметры: плотность популяций нематод (кол-во экз. / 100 г почвы), таксономическое разнообразие фауны, экологотрофическая структура. Применены индексы: биоразнообразия Шеннона H`, доминирования Симпсона С [6], зрелости сообществ нематод Σ MI, основанный на экологических характеристиках таксонов [11], структурирования SI и обогащения пищевой сети EI [13].

Каждый таксон имеет значение от 1 до 5 по c–p шкале Бонгерса [11]. Роды нематод с короткими жизненными циклами, большой способ- ностью к колонизации, высокой устойчивостью к токсикантам (r-стратеги в широком смысле) имеют значения 1, 2 по шкале c–p. Нематоды с низкой репродуктивной способностью, повышенной чувствительностью к условиям среды, сокращающие численность при стрессовых ситуациях (K-стратеги в широком смысле), имеют значения 4, 5. Индексы, характеризующие пищевую сеть, рассчитаны на основании формул, предложенных Феррисом с соавторами [13].

Индекс обогащения пищевой сети (Enrichment index, EI) основан на чувствительности групп-оппортунистов к возрастанию доступности пищевого ресурса, характеризует обогащение почвы органикой или уровень плодородия. При его определении учитываются бактериотрофы, имеющие значение 1, и микотрофы со значением 2 по c–p шкале Бонгерса, то есть группы, связанные в своей трофике с активностью первичных потребителей детрита. Индекс структурирования пищевой сети (Structure index, SI) отражает сложность и стабильность пищевой сети, которая определяется функциональными группами с высокими значениями (3–5) по с–р шкале (Б3 5, М3-5, П4-5, Х3-5). -

Все таксоны нематод были распределены в функциональные группы на основе типа трофики и положения по с–р шкале.

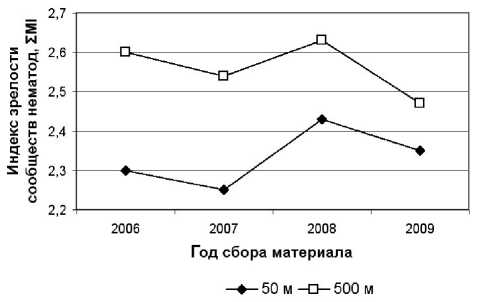

Условия почвенной пищевой сети могут быть изображены в двумерном пространстве, в котором значения индексов SI и EI откладываются по осям абсцисс и ординат соответственно. Полученный фаунистический профиль состоит из 4 квадратов, характеризующих нарушенные (квадрат А), зрелые (В), деградированные (D) и структурированные (С) условия почвенной пищевой сети и данной почвенной экосистемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Зона с высоким уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами (50 м от литейного цеха ОТЗ)

Анализ почвенных образцов, отобранных в 50 м от ОТЗ, выявил высокое содержание свинца, составляющее около 60 ПДК. Содержание цинка, кобальта и хрома также превышает фоновые концентрации по Карелии [8], [9].

В зоне максимального загрязнения отмечены высокие значения плотности популяций нематод в органогенном горизонте (до 35 733 экз. / 100 г почвы). В естественных биоценозах Карелии этот показатель составляет в среднем 2–3 тыс. экз./100 г в зависимости от типа почвы. Фауна нематод загрязненного биотопа характеризуется малым таксономическим разнообразием (22–30 родов – в органогенном горизонте, 21–25 – в минеральном) и низкими значениями индекса Шеннона Н` (2,8–3,2). В луговых (фоновых) биоценозах окрестностей Петрозаводска биоразнообразие намного выше – обитают нематоды 45 родов [2].

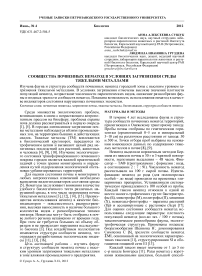

Отмечена высокая степень доминирования отдельных таксонов в фауне (С до 0,47). В зоне, постоянно подвергающейся выбросам литейного цеха, обнаружена высокая численность нематод, связанных с живыми растениями. Это представители родов Malenchus , Tylenchus , Para-tylenchus . Трофическая группа фитотрофов является доминирующей в структуре нематодного сообщества. Так, на их долю в минеральном горизонте приходится от 69 до 82 % от общего количества нематод (рис. 1).

Рис. 1. Вклад трофических групп – бактериотрофов и фитотрофов – в сообщества нематод минерального горизонта почвы биотопов с разным уровнем загрязнения

По мнению ряда исследователей, увеличение численности облигатных паразитов растений связано с процессами деградации окружающей среды [15], [16]. Преобладание фитогельминтов специфического патогенного эффекта наблюдалось в почве, подверженной влиянию выбросов металлургического комплекса в Белоруссии [10]. Супердоминирование видов рода Paratylenchus выявлено в условиях луговых экосистем Польши, подвергающихся трансформации, и признается индикатором нарушенности почв [16]. В нашем исследовании обнаружено повышенное содержание паразитов растений при загрязнении почвы отходами литейного цеха, содержащими ТМ.

Высказывается предположение, что выживаемость нематод-тиленхид в антропогенно нарушенных условиях можно объяснить низкой проницаемостью их кутикулы [7]. Возможно, это связано с тем, что фактор загрязнения воздействует опосредованно, через растение. Паразиты растений зависимы от корней растений, поэтому нельзя ожидать быстрой их реакции на нарушение среды обитания. По другой гипотезе, увеличение численности паразитов растений обусловлено подавлением или полной элиминацией некоторых их антагонистов (симбиотических бактерий и грибов-микоризообразователей), или большей уязвимостью растений для нематод в условиях загрязнения почвы [16].

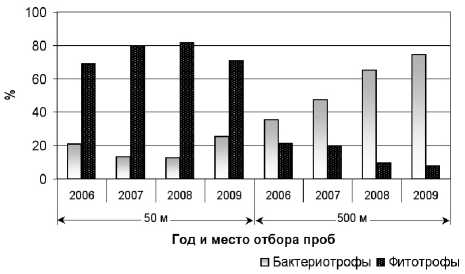

Для почв, загрязненных ТМ, характерны низкие показатели зрелости сообществ нематод, что связано с преобладанием в фауне нематод со значениями 1, 2 по c–p шкале Бонгерса. В исследованном нами биоценозе средние значения индекса ∑MI = 2,3–2,4 (рис. 2). В ненарушенных луговых биоценозах индекс ΣMI = 2,8–3,0.

Рис. 2. Индекс зрелости сообществ нематод биотопов с разным уровнем загрязнения (средние значения для 2 горизонтов)

Зона с низким уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами (500 м от механического цеха ОТЗ)

В 500 м от завода концентрация свинца в почве значительно ниже – на уровне 1,5 ПДК, а дозы других ТМ – не выше ПДК [10]. Популяции нематод, обитающие в почве данного биоценоза, характеризуются мало изменяющимися на протяжении 4 лет наблюдений показателями плотности: 3100–3800 экз. / 100 г почвы, и только в 2008 году отмечено снижение до 1200 экз.

Фауна характеризуется высоким разнообразием (31–40 родов) нематод, населяющих оба горизонта. Значения индекса Шеннона остаются постоянно на высоком уровне (H` = 4,4–4,7).

Доминирующие таксоны относятся к различным трофическим группам. В 4 случаях из 8 это бактериотрофы ( Rhabditis , Acrobeloides , Plectus ), в 2 – нематоды-фитотрофы ( Filenchus , Tylencho-rhynchus ). Микотроф Aphelenchoides и хищник Clarcus преобладали в одном случае из 8. При этом вклад любого рода-доминанта в фауну не превышал 22 %. Снижение степени доминирования таксонов подтверждает индекс Симпсона (С = 0,04–0,08), который достоверно ниже такового (0,11–0,47) в загрязненной зоне (P < 0,05).

На расстоянии 500 м от источника загрязнения в почве обнаружены личинки нового для Карелии вида из рода Longidorus , имеющего, по литературным данным, северную границу распространения по широте Вологды (широта 59°13’ N, долгота 39°54’ E). Виды этого рода представляют большой интерес, так как являются специфично патогенными, эктопаразитичес-кими вредителями корней растений. Кроме того, они способны к инокуляции вирусных инфекций. Обнаружение лонгидорид, вероятнее всего, связано с озеленением территории, прилегающей к заводу, где был разбит сквер и высажены декоративные растения-интродуценты.

Индекс зрелости нематодного сообщества остается на высоком уровне в течение 4 лет, варьируя в среднем от 2,5 до 2,6 (рис. 2).

В структуре сообществ нематод представлены все 6 эколого-трофических групп. Бактери-отрофы доминируют в обоих горизонтах почвы на протяжении всего срока наблюдения, составляя от 35 до 74 % общей численности нематод (рис. 1). Они активно участвуют в процессах разложения органического вещества наряду с микотрофами и почвенной микрофлорой. Микотрофы составляют вторую по численности трофическую группу (14,6–27,1 % фауны) в 6 случаях из 8 и занимают третью позицию в ряду доминирования (8,6–18,9 %) в остальных случаях. Подобная трофическая структура фауны характерна для ненарушенных луговых биотопов Карелии [2].

Таким образом, для сообществ почвенных нематод, достаточно удаленных от источника загрязнения, характерны стабильные показатели плотности популяций и зрелости сообщества, высокое разнообразие фауны, полночленная эколого-трофическая структура.

Использование экологических индексов для оценки состояния почвенной экосистемы

Для оценки состояния почвенной трофической сети и данной почвенной экосистемы использованы индексы, предложенные Феррисом с соавторами [13] и основанные на анализе фауны нематод. Положение сообщества нематод в фаунистическом профиле указывает на степень нарушенности почвенной экосистемы.

Расчет экологических индексов для максимально загрязненной почвенной экосистемы выявил низкие значения индекса структурирования SI в течение 4 лет. Индекс обогащения пищевой сети EI возрастает в последние два года наблюдений. На основе этих показателей в 2006–2007 годах почвенная трофическая сеть оказывается в квадрате D фаунистического профиля и рассматривается как деградированная, а почвенная экосистема в целом находится в условиях стресса. В 2008–2009 годах в связи с повышением значений индекса EI почвенная трофическая сеть перемещается в квадрат А , который характеризуется обогащением почвенной экосистемы органикой, но система оценивается как высоко нарушенная (рис. 3).

В зоне с низким уровнем загрязнения в течение 4 лет сохраняются высокие значения индекса SI. Индекс EI не превышает 50 % в 2006–2008 годах. Вследствие этого почвенная трофическая сеть располагается в квадрате С фаунистического профиля и считается структурированной, а почвенная экосистема – ненарушенной. В 2009 году, в связи с увеличением доступности пищевых ресурсов (EI = 75,5 %) трофическая сеть помещается в квадрат В фаунистического профиля и оценивается как зрелая, степень нарушенности почвенной экосистемы низкая (рис. 3).

Таким образом, экологические индексы, характеризующие трофические сети почв, инфор-

Рис. 3. Фаунистический профиль, характеризующий почвенную пищевую сеть трансформированного биоценоза (■ – в 50 м от источника загрязнения, □ – в 500 м от источника загрязнения)

мативны и могут быть использованы для оценки состояния нарушенных почвенных экосистем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почвенные нематоды являются организмами, чувствительными к загрязнению среды тяжелыми металлами. В условиях загрязнения отмечены аномально высокие значения плотности популяций нематод. Повышение содержания тяжелых металлов в почве приводит к снижению индекса зрелости сообществ нематод (P < 0,05), индекса разнообразия фауны (P < 0,05), возрастанию степени доминирования таксонов (P < 0,05).

Повышенное содержание ТМ в почве вызывает структурные перестройки в сообществе нематод, проявляющиеся в возрастании численности популяций паразитических видов. Механизм данного явления пока недостаточно ясен и требует дальнейших исследований. Высказываются некоторые предположения, касающиеся проницаемости кутикулы нематод-фитотрофов, их трофической зависимости от корней растений (опосредованное воздействие ТМ), повышения уязвимости растений к паразитам в условиях загрязнения среды [7], [14]. С уменьшением концентрации тяжелых металлов в среде наблюдается стабилизация сообщества: увеличивается видовое и эколого-трофическое разнообразие фауны, возрастает индекс зрелости сообщества нематод. Проведенное нами многолетнее исследование подтверждает возможность использования почвообитающих нематод в качестве биоиндикаторов загрязнения почвы тяжелыми металлами. Показателями, характеризующими нарушение почвенной экосистемы, являются: плотность популяций нематод, численность не-матод-фитотрофов, индекс зрелости сообществ нематод, таксономическое разнообразие фауны.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований ОБН РАН «Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга» № 01200955238, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № П 1299 и 02.740.11.0700.

Список литературы Сообщества почвенных нематод в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами

- Гиляров М. С. Зоологический метод диагностики почв. М.: Наука, 1965. 278 с.

- Груздева Л. И. Фауна почвообитающих нематод в естественных и трансформированных биоценозах Карелии//Эколого-паразитологические исследования животных и растений Европейского Севера. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2001. С. 64-68.

- Груздева Л. И., Матвеева Е. М., Коваленко Т. Е. Влияние солей тяжелых металлов на сообщества почвообитающих нематод//Почвоведение. 2003. № 5. С. 596-606.

- Евдокимова Г. А., Кислых Е. Е., Мозгова Н. П. Биологическая активность почв в условиях аэротехногенного загрязнения на Крайнем Севере. Л.: Наука, 1984. 120 с.

- Криволуцкий Д. А. Почвенная фауна в экологическом контроле. М.: Наука, 1994. 272 с.

- Одум Ю. Экология: Пер. с англ. Т. 2. М.: Мир, 1986.

- Парамонов А. А. Основы фитогельминтологии. Т. I. М.: Наука, 1962. 480 с.

- Сущук А. А., Груздева Л. И., Иешко Е. П. Воздействие тяжелых металлов на фитопаразитических нематод//Труды Карельского научного центра РАН. Биогеография. Современные проблемы паразитологии. Вып. 13. Петрозаводск, 2008. С. 84-88.

- Федорец Н. Г., Медведева М. В. Эколого-микробиологическая оценка состояния почв города Петрозаводска. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2005. 96 с.

- Хотько Э. И., Ветрова С. Н., Матвеенко А. А., Чумаков Л. С. Почвенные беспозвоночные и промышленное загрязнение. Минск: Наука и техника, 1982. 264 с.

- Bongers T. The maturity index: an ecological measure of environmental disturbance based on nematode species composition//Oecologia. 1990. Vol. 83. P. 14-19.

- Bongers T., Ilieva-Maculec K., Ekschmitt K. Acute sensitivity of nematode taxa to CuSO4 and relationships with feeding-type and life-history classification//Environmental Toxicology and Chemistry. 2001. Vol. 20. № 7. P. 1511-1516.

- Ferris H., Bongers T., de Goede R. G. M. A framework for soil food web diagnostics: extension of the nematode faunal analysis concept//Applied Soil Ecology. 2001. Vol. 18. P. 13-29.

- Georgieva S. S., McGrath S. P., Hooper D. J., Chambers B. S. Nematode communities under stress: the longterm effects of heavy metals in soil treated with sewage sludge//Applied Soil Ecology. 2002. Vol. 20. P. 27-42.

- Pen-Mouratov S., Shukurov N., Steinberger Y. Influence of industrial heavy metal pollution on soil free-living nematode population//Environmental Pollution. 2008. Vol. 152. P. 172-183.

- Wasilewska L. Soil invertebrates as bioindicators, with special reference to soil-inhabiting nematodes//Russian Journal of Nematology. 1997. Vol. 5. № 2. P. 113-126.

- Yeates G. W., Bongers T., de Goede R. G. M., Freckman D. W. & Georgieva S. S. Feeding habits in soil nematode families and genera: An outlain for soil ecologists//J. of Nematology. 1993. Vol. 25. № 3. P. 315-331.