Сообщества раковинных амеб в подстилке сосняков Юксеевского лесничества после воздействия пожара

Автор: Смолянинова С.Э., Гренадерова А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследование направлено на анализ видовой структуры сообществ раковинных амеб в лесных местообитаниях после воздействия пожара. Объек-тами исследования являются сообщества рако-винных амеб в подстилках сосняков Юксеевского лесничества (северная граница Красноярской ле-состепи, Большемуртинский район, Красноярский край), одно из которых - контрольный участок, и два - подвергшиеся пожару (в 1996 и в 2006 гг.). Всего идентифицировано 27 видов и инфравидовых таксонов раковинных амеб, наиболее обильны: Cyclopyxis eurystoma (14 % от общего количества обнаруженных раковинных амеб), Trinema lineare (12 %), Trinema complanatum (7,5 %), Centropyxis orbicularis (7,5 %), Corythion orbicularis (7,1 %) и Euglypha rotunda (6,6 %). Количество видов в сооб-ществах варьирует от 7 до 19, наибольшее видо-вое разнообразие отмечено в моховом очесе и верхнем слое подстилки (подгоризонт L) сосняка разнотравного (контрольный участок); меньше всего видов отмечено в подгоризонте L на гари 2006 г...

Раковинные амебы, лесная подстилка, восстановление сообществ раковин-ных амеб, пожары

Короткий адрес: https://sciup.org/140238112

IDR: 140238112 | УДК: 593.11

Текст научной статьи Сообщества раковинных амеб в подстилке сосняков Юксеевского лесничества после воздействия пожара

Введение . Лесные пожары являются мощным фактором трансформации экосистем, приводят к изменению связности среды и пространственной структуры почвенного покрова, изменению набора и качеств экологических ниш [1, 2]. Нарушенные пожарами участки могут выступать в качестве мест проникновения чужеродных видов в экосистемы, для пирофильных видов гари необходимы как местообитания [3, 4]. В настоящее время достаточно хорошо изучена восстановительная постпирогенная динамика растительных сообществ [5–7], а механизмы восстановления сообществ почвенной фауны на гарях во многих случаях неясны. Остается открытым ряд вопросов, связанных с их восстановлением в связи с неоднородностью почвенного покрова гарей, структурой экотонов между гарью и лесом, интенсивностью и масштабом пожара [8–11]. Раковинные амебы ( Amoebozoa et Rhizaria ), или тестации, – представители нанофауны, освоившие значительный диапазон местообитаний, наиболее оптимального развития достигают в субстратах с высоким и стабильным уровнем влажности. Данные организмы занимают важное место в трофических цепях в составе почвенной биоты, способствуя деструкции целлюлозы и лигнина, обеспечивают биогенную аккумуляцию элементов минерального питания растений и микроорганизмов. Отличительным признаком раковинных амеб является наличие внешнего скелетного образования – раковинки, которая хорошо сохраняется в почве, и в связи с высокими индикационными свойствами раковинных амеб позволяет их использовать для биодиагностики, в том числе при оценке воздействия пожаров на фауну лесных почв [12–15].

Цель исследования : выявление особенностей изменения структуры сообществ раковинных амеб в подстилках сосняков после воздействия пожаров разной интенсивности.

Объекты и методы исследования. В сентябре 2016 г. были отобраны пробы мохового очеса и подстилки в сосняках, подвергавшихся пирогенному воз- действию разной интенсивности, вблизи села Юксее-во Большемуртинского района (56º51'N 93º25'E, лесостепная зона Красноярского края). Пробы отобраны на трех участках:

-

1. Сосняк разнотравный (контрольный участок, номер площадки – П1), древесный ярус представлен сосной обыкновенной (10С), возраст сосны 100– 110 лет, бонитет II-III, полнота – в среднем 0,7. В подросте отмечена сосна, осина (8С+2Ос высотой 1–1,5 м, густота подроста составляет 1000 шт/га), фиксируется появление березы. Кустарниковый ярус представлен шиповником, спиреей; травянокустарничковый ярус состоит из вейника, осочки, костяники, брусники; моховой покров из зеленых мхов, преимущественно Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. На участке отобрано 3 образца: 1) под подростом осины и березы объединенный образец из мохового очеса и опада (слабо затронутый разложением подгоризонт L, номер пробы П1Оч.+L, мощностью 6 см; 2) нижележащий подгоризонт ферментации органического вещества, мощность 9 см (F, номер пробы П1.1F); 3) под соснами объединенный образец из мохового очеса и подгоризонта L мощностью 6 см, номер пробы П1.2 Оч.+L.

-

2. Сосняк разнотравный, подвергшийся беглому низовому пожару в 1996 г. (слабая поврежденность, номер площадки – П2), древесный ярус разреженный, представлен сосной 7С (возраст 110 лет и более) 3С (50 лет), развит подрост из березы, сосны и ели (высота 0,7–0,8 м). Травяно-кустарничковый ярус состоит преимущественно из вейника и осочки, отмечен багульник, моховой покров из сфагновых и зеленых мхов развит мозаично (проективное покрытие около 60 %). Образцы подстилки отобраны под соснами с опалом до высоты 2,5–3 м: 1) П2L (мощность 2–3 см) и 2) П2.1F (мощность 2-3 см); и на открытом участке под подростом: 3) П2.2L (мощность 1 см) и 4) П2.3F (мощность 2 см).

-

3. Гарь 2006 г. представлена сосновой рединой 6С+4Б+Лц (сильная поврежденность, номер площадки – П3), средняя высота сосен достигает 24 м, диаметр – 32 см, у берез высота – 23 м, диаметр – 24 см, возраст берез и сосен составляет около 90 лет, подрост и подлесок отсутствует, возобновление хвойных пород отсутствует, сильная задернован-ность травами. Образцы подстилки отобраны на окраине сосновой редины на границе с поляной: 1) подгоризонт L мощностью 0,3 см (номер пробы П3L) представлен травянистыми остатками и листовым опадом; 2) ниже подгоризонт F мощность 2 см (П3.1F). Следующая точка отбора находилась в 20 м от окраины вглубь леса: 3) подгоризонт L мощность 0,5 см (П3.2L) и 4) подгоризонт F мощностью 1-2 см (П3.3 F).

В пределах каждого биотопа были взяты серии проб с площадок 20 см2 послойно из подгоризонта L и F. Разделение подстилки на подгоризонты L-F-H проводили по степени переработанности растительного материала, его дисперсности и агрегированно-сти, сложению, окраске, освоенности живыми корнями, почвенными беспозвоночными и плесневыми грибами [16]. Всего проанализировано 11 образцов.

Подготовка образцов к ризоподному анализу выполнена по стандартной методике [17]. Микроскопирование проводилось под бинокулярным световым микроскопом «Микромед 2» при ×200 и ×400-кратном увеличении. При помощи определителей идентифицировали обнаруженные виды [17, 18]. В каждой про- бе насчитывали не менее 150 раковинок, вычисляли относительное обилие видов, плотность населения сообществ раковинных амеб в 1 г в.с.в. (воздушносухого вещества). С помощью программного обеспечения Past 1-87b была оценена мера сходства между пробными площадками (коэффициент Жаккара). Проверка правильности определения трудноопределяемых видов выполнена доктором биологических наук, профессором МГУ им М.В. Ломоносова Анатолием Александровичем Бобровым.

Результаты исследования . Всего в ходе исследования было идентифицировано 27 видов и инфравидовых таксонов раковинных амеб (табл.). Количество видов в одном образце изменялось от 7 до 19.

Список обнаруженных видов раковинных амеб с указанием относительного обилия, %

|

Вид |

__1 + О т— 1= |

т— т— 1= |

__1 + О ^ т— 1= |

со CD CD CM 1= |

co CD CD T- CM |

co CD CD __1 CXI CM |

co CD CD т— CO CM |

co СЧ __1 co |

co CXI co |

co CXI _l CXI co |

co CXI co co |

|

Assulina seminulum |

0,5 |

- |

1,8 |

9,3 |

4,3 |

1,9 |

4,3 |

- |

- |

- |

- |

|

Assulina muscorum |

10,4 |

2,8 |

1,8 |

3,1 |

- |

5,7 |

1,1 |

- |

3,1 |

- |

- |

|

Corythion dubium |

9,3 |

2,8 |

4,4 |

7,2 |

6,4 |

5,7 |

4,3 |

8,2 |

- |

- |

- |

|

Corythion orbicularis |

9,8 |

1,9 |

3,5 |

2,1 |

8,5 |

17,1 |

4,3 |

2,0 |

3,1 |

6,5 |

5,8 |

|

Centropyxis aerophila |

- |

- |

- |

- |

4,3 |

1,0 |

- |

2,0 |

- |

26,1 |

- |

|

Centropyxis orbicularis |

7,8 |

11,1 |

15,8 |

3,1 |

4,3 |

6,7 |

10,6 |

2,0 |

- |

- |

6,5 |

|

Centropyxis contrista |

- |

- |

- |

1,0 |

- |

1,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Centropyxis cassis |

4,1 |

8,3 |

7,0 |

7,2 |

6,4 |

3,8 |

12,8 |

2,0 |

10,8 |

- |

- |

|

Cyclopyxis arcelloides |

5,2 |

0,9 |

- |

- |

2,1 |

- |

- |

- |

- |

- |

1,9 |

|

Cyclopyxis kahli |

1,6 |

- |

- |

5,2 |

4,3 |

3,8 |

3,2 |

8,2 |

13,8 |

- |

5,8 |

|

Cyclopyxis eurystoma |

13,5 |

32,4 |

14,0 |

6,2 |

21,3 |

9,5 |

17,0 |

10,2 |

35,4 |

- |

3,9 |

|

Difflugia penardi |

- |

- |

- |

- |

- |

7,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Euglypha rotunda |

5,2 |

4,6 |

9,6 |

12,4 |

2,1 |

5,7 |

2,1 |

24,5 |

16,9 |

- |

3,9 |

|

Euglypha tuberculata |

0,5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Euglypha strigosa |

- |

- |

- |

4,1 |

4,3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Euglypha strigosa glabra |

4,7 |

1,9 |

0,9 |

1,0 |

- |

9,5 |

4,3 |

- |

- |

- |

6,5 |

|

Euglypha simplex |

7,8 |

2,8 |

2,6 |

5,2 |

- |

2,9 |

6,4 |

4,1 |

- |

6,5 |

1,9 |

|

Tracheleulypha dentata |

2,1 |

6,5 |

6,1 |

5,2 |

6,4 |

2,9 |

1,1 |

4,1 |

3,1 |

19,6 |

2,6 |

|

Trinema complanatum |

5,2 |

10,2 |

5,3 |

13,4 |

12,8 |

7,6 |

6,4 |

4,1 |

- |

4,3 |

11,6 |

|

Trinema lineare |

5,2 |

6,5 |

8,8 |

11,3 |

10,6 |

2,9 |

12,8 |

24,5 |

9,2 |

32,6 |

31,0 |

|

Trinema penardi |

5,7 |

6,5 |

9,6 |

- |

- |

4,8 |

7,4 |

4,1 |

1,5 |

- |

15,5 |

|

Nebela minor |

- |

- |

0,9 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Nebela tincta |

1,6 |

0,9 |

0,9 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Nebela lageniformis |

- |

- |

2,6 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Placocista glabra minima |

- |

- |

1,8 |

3,1 |

2,1 |

- |

2,1 |

- |

3,1 |

4,3 |

1,3 |

|

Heleopera sylvatica |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

1,9 |

|

Количество видов |

18 |

15 |

19 |

17 |

15 |

18 |

16 |

13 |

10 |

7 |

14 |

|

Плотность, экз/1 г в.с.в. |

2738 |

1385 |

2385 |

1039 |

604,9 |

2648 |

2395 |

544,4 |

1329 |

869,6 |

2141 |

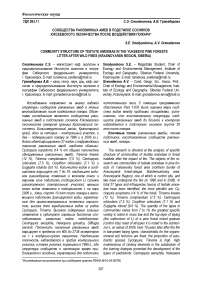

Наиболее обильными видами были Cyclopyxis eurystoma (14 % от общего количества обнаруженных раковинных амеб), Trinema lineare (12 %), Trinema complanatum (7,5 %), Centropyxis orbicularis (7,5 %), Corythion orbicularis (7,1 %) и Euglypha rotunda (6,6 %). Два вида из вышеперечисленных (C. eurystoma и T. lineare) характеризовались высо- кой встречаемостью и были обнаружены в более чем 85 % образцов. Высокая встречаемость (более 80 % образцов) была характерна для Tracheleug-lypha dentata, Corythion orbicularis и Trinema complanatum (рис. 1). Шесть видов были обнаружены лишь однократно (см. табл.).

Рис. 1. Некоторые виды раковинных амеб из подстилки сосняков Юксеевского лесничества:

A – Assulina seminulum; B – Nebela lageniformis; C – Centropyxis contrista; D – Centropyxis aerophila; E – Centropyxis eurystoma v. parvula; F – Assulina muscorum; G – Euglypha strigosa; H, I – Trinema penardi;

J – Trinema complanatum; K – Corythion dubium; L – Nebela tincta

Такие виды, как Nebela minor, Nebela lageniformis, Nebela tincta, Euglypha tuberculata , обнаружены исключительно в контрольных биотопах, эти виды, согласно классификации [19], встречаются в естественных ненарушенных лесных битопах и являются деструкторами опада, типичными бриобионтами.

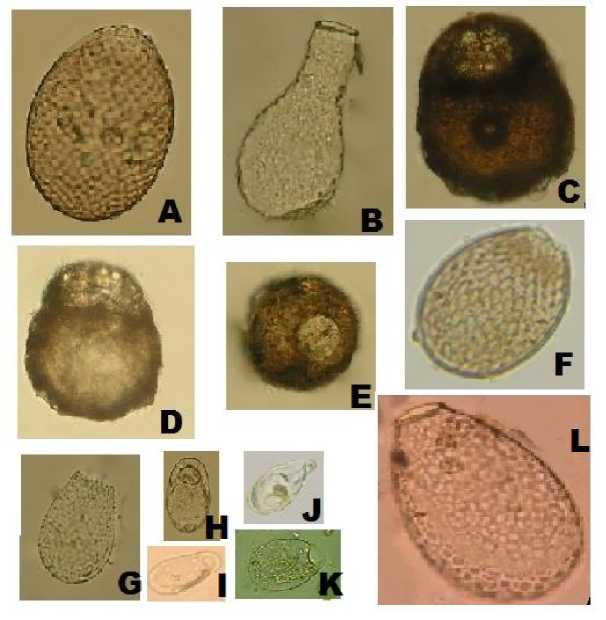

В подстилках горевших биотопов определены эврибионтные виды: Centropyxis aerophila, Cyclopyxis kahli, Cyclopyxis eurystoma, которые более типичны для органо-минеральных почвенных горизонтов (низкая увлажненность субстрата и повышенное содержание минеральных элементов). Высокое содержание зольных элементов в субстрате горевших биотопов способствовало развитию видов педобио-нтов: Centropyxis aerophila, Heleopera sylvatica, Dif-flugia penardi. Плотность населения раковинных амеб варьирует в широких пределах – от 605 до 2738 экземпляров на 1 грамм воздушно-сухого вещества (рис. 2).

Наибольшая плотность наблюдается в пробах контрольного участка, а также участка П2, горевшего в 1996 г., где структура сообществ в настоящее время приближается к исходной, характерной для подстилки естественного леса. Более высокая плотность амеб в верхнем слое обусловлена включением в него мхов, на которых формируются комплексы из видов бриобионтов ( Assulina muscorum – Corytion dubium – Centropyxis orbicularis ). Под кроной взрослых сосен (пробы П2L и П2.1F) отмечается значительное снижение плотности раковинных амеб, вероятно, обусловленное большей сухостью подстилки под возрастными деревьями за счет перехвата влаги кроной.

Рис. 2. Плотность раковинных амеб в подстилке сосняков

Сообщество раковинных амеб в подстилке участка П3 (гарь 2006 г.) характеризуется в целом немного меньшим видовым разнообразием (18 видов в 4 образцах) по сравнению с П2 (гарь 1996 г.) (21 вид) и контролем (22 вида), однако здесь отмечается преобладание более мелких по размеру амеб рода Trinema, Corythion, Cyclopyxis, типичных больше для органоминеральных горизонтов, довольствующихся мельчайшими запасами влаги, которой в данном случае больше в подгоризонте F (см. рис. 2).

В целом на всех площадках отмечено доминирование ксерофильных видов, характерных для мине- ральных горизонтов почвы. Однообразие видовой структуры сообществ амеб, даже на уровне доминантных видов, отражает повышенную степень ксе-роморфизации условий среды, характерную для района Юксеевского лесничества в целом.

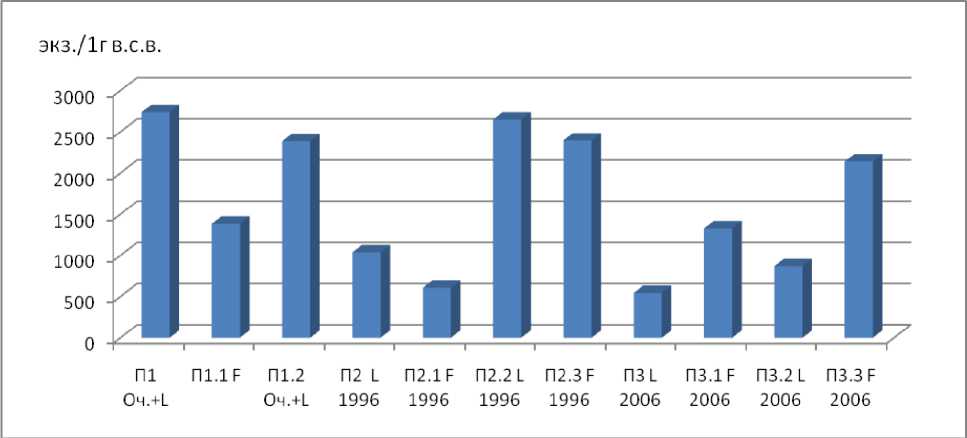

С помощью программного обеспечения Past 1-87b была оценена мера сходства видов между пробными площадками (рис. 3). Участки П2 (гари 1996 г.) близки к контролю, что может свидетельствовать о восстановлении сообществ после воздействия пожара. Между участком, горевшем в 2006 г., сходство с контролем практически отсутствует, значения этого индекса очень низки.

•0.16 -0.08 0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48

Coordinate 1

Рис. 3. Мера сходства видов между пробными площадками (коэффициент Жаккара)

Выводы . Исследование сообществ раковинных амеб на выгоревших участках показало, что в лесных местообитаниях после воздействия пожара происходит обеднение видового состава, появляются виды, характерные для органо-минеральных горизонтов почв, увеличивается доля эврибионтных видов из родов Cyclopyxis, Trinema .

Сообщества недавно горевших биотопов (П3) отличаются малым сходством как внутри своей площадки, так и при сравнении с площадкой П1 и П2.

Восстановление структуры сообществ раковинных амеб, в подстилках сосняков подвергшихся пожару, наблюдается спустя 20 лет.

Выражаем благодарность сотрудникам Юксеев-ского лесничества Большемуртинского района Красноярского края за помощь в организации полевых работ на территории лесничества.

Список литературы Сообщества раковинных амеб в подстилке сосняков Юксеевского лесничества после воздействия пожара

- Валендик Э.Н., Матвеев П.М., Софронов М.А. Крупные лесные пожары. -М.: Наука, 1979. -198 с.

- Goldammer J.G., Furyaev V.V. (eds.). Fire in eco-systems of boreal Eurasia. -Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1996. -528 pp.

- Holliday N.J. Species responses of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) during post-fire regenera-tion on boreal forest//Can. Entomol. -1991. -V. 123. -P. 1369-1389.

- Wikars L.O. Effects of forest fire and the ecology of fire adapted insects. Ph.D. thesis. Uppsala Univ., 1997. -35 pp.

- Санников С.Н. Лесные пожары как фактор преобразования структуры, возобновления и эволюции биогеоценоза//Экология. -1981. -№ 6.-С. 23-33.

- Фуряев В.В. Роль пожаров в процессе лесообразования. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1996. -253 с.

- Lamotte M. The structure and function of a tropical savanna ecosystem/Tropical ecological systems: trends in terrestrial and aquatic research. Golley F.B., Medina E. (eds). Berlin: Springer Verl. -1975. -P. 179-222.

- Magurran A.E. Ecological diversity and its meas-urement. -London: Chapman and Hall. -1996. -256 p.

- Mitchell E.A.D., Charman D.J., Warner B.G. Tes-tate amoebae analysis in ecological and paleoeco-logical studies of wetlands: past, present and fu-ture//Biodivers Conserv. -2008. -№ 17. -P. 2115-2137.

- Zaitsev A.S., Gongalsky K.B., Malmstroem A., Persson T., Bengtsson J. Why are forest fires gen-erally neglected in soil fauna research? A mini-review//Applied soil ecology. -2016. -№ 98. -P. 261-271.

- Wanner M., Xylander W.E.R. Transient fires useful for habitat-management do not affect soil micro-fauna (Testate amoebae) -a study on an active military training area in eastern Germany//Ecol. Engineer. -2003. -Vol. 20. -P. 113-119.

- Гельцер Ю.Г., Корганова Г.А., Алексеев Д.А. Почвенные раковинные амебы и методы их изучения. -М.: Изд-во МГУ, 1985. -80 с.

- Chardez D. Histoire Naturelle des Protozoaires Thecamoebiens//Naturalistes Belges. -1967. -T. 48. -P. 484-576.

- Charman D.J., Warner B.G. Relationship between testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) and mi-croenvironmental parameters on a forested peat-land in northeastern Ontario//Can. J. Zoo. -1992. -T. 70. -P. 2474-2482.

- Курьина И.В., Климова Н.В. Сообщества раковинных амеб (Rhizopoda, Testaceafilosea, Testa-cealobosea) в болотных местообитаниях после воздействия пожаров (юг Западной Сибири)//Вестн. ТГУ. Сер. «Биология». -2016. -№ 3 (35). -С. 161-181.

- Сапожников А.П. Лесная подстилка -номенклатура, классификация и индексация//Почвоведение. -1984. -№ 5. -C. 96-105.

- Гельцер Ю.Г., Корганова Г.А., Алексеев Д.А. Практическое руководство по идентификации почвенных тестаций. -М.: Изд-во МГУ, 1985. -84 с.

- Мазей Ю.А., Цыганов А.Н. Пресноводные раковинные амебы. -М.: КМК, 2006. -300 с.

- Chardez D. Ecologie generale des Thecamoebiens//Bulletin de l'lnstitut Agronomique et des Stations de Recherche de Gembloux. -1965. -Vol. 33. -P. 307-341.