Соотношение местного и пришлого населения восточноевропейских степей в эпоху бронзы (по краниологическим материалам)

Автор: Казарницкий А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты анализа краниометрических данных ок. 730 мужских черепов из погребений носителей степных и лесостепных культур (преимущественно ямной, катакомбной, полтавкинской, бабинской, лолинской и сруб-ной) эпохи бронзы Восточной Европы. Межгрупповое сравнение проводится в основном с помощью вычисления квадратов расстояний Махаланобиса и многомерного неметрического шкалирования. Проведен анализ соотношения местных и пришлых популяций в составе населения четырех хронологических периодов: ранней бронзы, средней бронзы, рубежа средней и поздней бронзы, поздней бронзы. Обсуждается вопрос о популяционном разнообразии носителей ямной культуры: различия между ее региональными выборками черепов сопоставимы с таковыми между краниологическими выборками современного населения, проживающего на обширных территориях Восточной Европы от Карелии до Северного Кавказа. Отмечено значительное влияние субстратных групп на формирование населения ранней и средней бронзы. Популяционная преемственность на рубеже средней и поздней бронзы в период сложения посткатакомбных культур, напротив, почти отсутствует. Однако черты местных жителей эпохи средней бронзы снова обнаруживаются в краниологических выборках завершающего этапа бронзового века - среди носителей срубной культуры. В их краниологической характеристике сочетаются признаки катакомбных и посткатакомбных групп населения. Предполагается, что причинами исчезновения и появления одних и тех же популяций могли быть либо «маятниковые миграции», либо периодический отказ жителей эпохи бронзы от подкурганного захоронения умерших в пользу «невидимых» грунтовых могильников.

Физическая антропология, краниология, краниометрия, эпоха бронзы, восточная европа, человеческие популяции

Короткий адрес: https://sciup.org/145146307

IDR: 145146307 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.127-135

Текст научной статьи Соотношение местного и пришлого населения восточноевропейских степей в эпоху бронзы (по краниологическим материалам)

Констатация сложности состава населения любых исторических эпох – один из наиболее частых выводов в российских краниологических исследованиях [Широбоков, 2019, с. 144]. Основываясь на антропологических материалах памятников даже одной культуры, специалисты нередко приходят к заключению о популяционной многокомпонентности [Шевченко, 1986, 1993; Батиева, 2010; Балабанова, 2016; Хохлов, 2017; Хохлов, Китов, 2019; и др.]. Подобные выводы не всегда убедительно аргументированы, однако они, вероятно, не лишены оснований, т.к. смешанный состав большинства древних и современных популяций является важным результатом палеогенетических исследований последних двух десятилетий [Райх, 2020].

Цель нашего исследования – выявить только субстратные компоненты в составе степного населения эпохи бронзы Восточной Европы. Основное внимание уделяется не влиянию новых популяций-мигрантов и их происхождению, а тому, насколько велико было участие местных жителей в формировании новых археологических культур и культурно-исторических общностей.

Территория исследования включает степную и отчасти лесостепную зоны Восточной Европы от низовий р. Днепр на западе до среднего течения р. Урал на востоке.

Материалы и методы

Материалом послужили индивидуальные и среднегрупповые измерения ок. 730 мужских черепов эпохи бронзы по 14 краниометрическим признакам (продольный, поперечный, высотный, скуловой диаметры, наименьшая ширина лба, верхняя высота лица, ширина и высота носа и орбиты, назомалярный и зи-гомаксиллярный углы, симотический указатель и угол выступания носа) [Martin, Saller, 1957; Алексеев, Дебец, 1964]. Кроме того, привлекались данные о более чем 1 300 мужских черепах близких к современности популяций. Женские выборки представляют население далеко не всех периодов эпохи бронзы, а в случае наличия уступают по численности мужским сериям, потому не учитывались. Подавляющее большинство данных взяты из публикаций, неопубликованные измерения нескольких черепов – из материалов архива отдела антропологии Музея антропологии и этнографии РАН (далее – ОА МАЭ РАН).

Межгрупповое сопоставление краниологических выборок проводилось с помощью вычисления квадратов расстояний Махаланобиса (D²) между ними с поправкой на численность в программе Б.А. Козинцева CANON [Козинцев, 2007], которые затем подвергались неметрическому многомерному шкалированию по алгоритму Гуттмана для получения двухмерных графиков. Для оценки статистической значимости различий при попарном сравнении краниометрических признаков в выборках использовался критерий Стьюдента. Он же был привлечен и при сравнении средних значений D² между выборками с предварительной проверкой нормальности распределений критерием Шапиро–Уилка. Три последние статистические процедуры реализованы в пакете программ Statistica 12.0.

Результаты и обсуждение

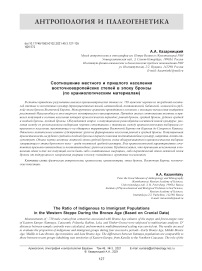

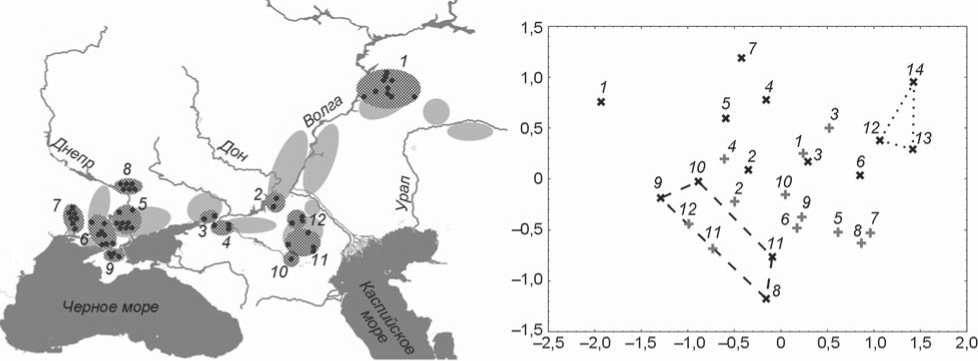

На первом этапе исследования оценивалось участие энеолитического населения (известного не по единичным черепам, а по краниологическим выборкам) в формировании популяций эпохи ранней бронзы; оно представляется небезынтересным в контексте археологического обсуждения темы [Телегин, 1973; Мерперт, 1974; Васильев, 1981, 2003; Иванова, 2006; Иванова, Никитин, Кио с ак, 2018]. В анализ была включена суммарная выборка, составленная из материалов могильников Игрень, Каменные Потоки и Александрия, которые расположены в среднем течении Днепра и Северского Донца [Герасимов, 1955; Сурнина, 1963; Зиневич, 1967; Потехина, 1983]: в палеоантропологических публикациях они фигурируют со среднестоговской культурной атрибуцией. А также две выборки из могильников Хвалынск I и Хвалынск II, которые находятся на севере Саратовской обл. и отно сятся к одноименной археологической культуре [Мкртчян, 1988; Васильев, 2003; Хохлов, 2010, 2017]. Население эпохи ранней бронзы представлено более многочисленными краниологическими материалами, сгруппированными по территориальному принципу в 14 серий (рис. 1, А ): 1 – приуральская (тамар-уткульская), правый берег Урала [Хохлов, 2017]; 2 – приуральская (тамар-ут-кульская), левый берег Урала [Там же]; 3 – самарская, левый берег Волги в окрестностях и к югу

АБ

Рис. 1. Памятники эпох энеолита и ранней бронзы ( А ) и расположение соответствующих краниологических серий в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D² между ними ( Б ).

а – памятники энеолитических культур; б – памятники ямной культуры; в – территориальные группы ямной культуры; г – энеоли-тические выборки черепов; д – ямные выборки черепов; е – западные (нижнеднепровские) ямные выборки; ж – юго-восточные (прикаспийские) ямные выборки. Названия пронумерованных групп см. в тексте.

от Самарской Луки [Дебец, 1936; Фирштейн, 1967; Хохлов, 2017]; 4 – нижневолжская, левый берег Волги [Дебец, 1936; Гинзбург, 1959; Глазкова, Чтецов, 1960; Фирштейн, 1967; Балабанова, 2016; Хохлов, 2017]; 5 – волго-донская, междуречье Волги и Дона [Балабанова, 2016; Хохлов, 2017] (Архив ОА МАЭ РАН); 6 – нижнедонская, правый берег Дона [Батиева, 2010]; 7 – нижнедонская, левый берег Дона [Там же]; 8 – нижнеднепровская во сточная [Зиневич, 1967; Круц, 1984]; 9 – нижнеднепровская южная [Круц, 1984]; 10 – нижнеднепровская западная [Там же]; 11 – ингульская [Там же]; 12 – могильники Восточного Маныча [Шевченко, 1986; Казарниц-кий, 2012]; 13 – калмыцкая (могильники Северной и Центральной Калмыкии) [Шевченко, 1986; Казар-ницкий, 2012]; 14 – астраханская [Шевченко, 1986; Казарницкий, 2012].

Краниологической характеристике хвалынско-среднестоговских серий удалось найти прямые аналогии только среди наиболее западных ямных групп из низовьев Днепра и Ингульца (рис. 1, Б, 8–11) – столь же долихокранных, со сравнительно узкими носом и лицом. Изменчиво сть остальных популяций ранней бронзы существенно больше. Ямная выборка с правого берега Урала (рис. 1, Б, 1) отличается наиболее сильной долихокранией, самым клиногнатным лицом с наибольшим по высоте и ширине грушевидным отверстием. При этом выборка с противоположного берега Урала (рис. 1, Б, 2) имеет облик, свойственный скорее донским и волжским ямным группам (рис. 1, Б, 3–7), занявшим центральную часть графика. Юго- восточные серии Северо-Западного Прикаспия (вос-точно-манычская, калмыцкая и астраханская (рис. 1, Б, 12–14)) обособлены по оси абсцисс из-за значительных поперечных размеров мозгового и лицевого отделов черепа.

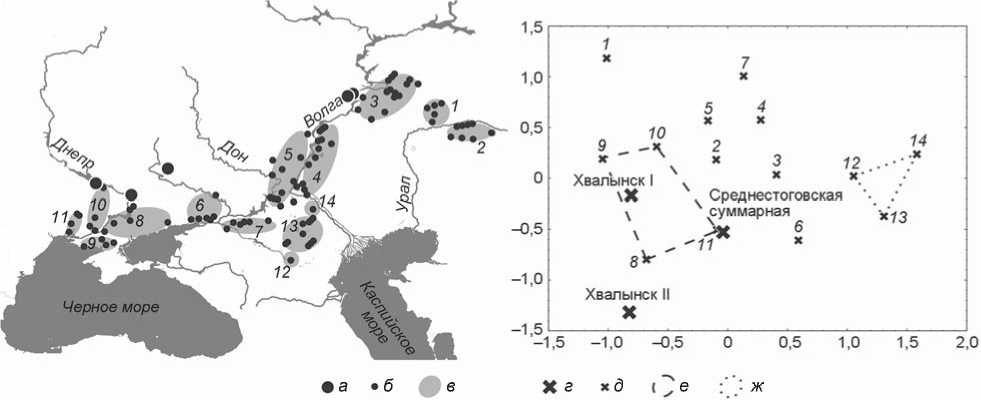

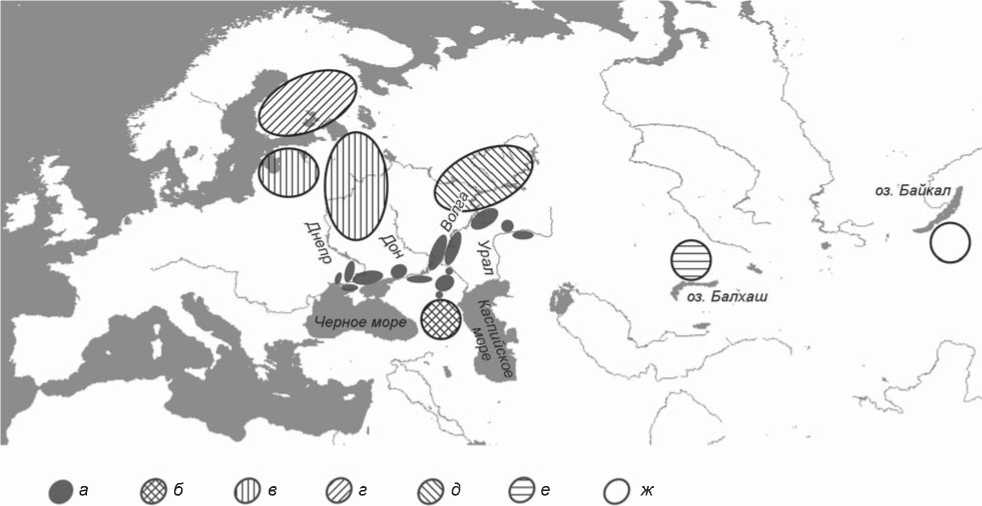

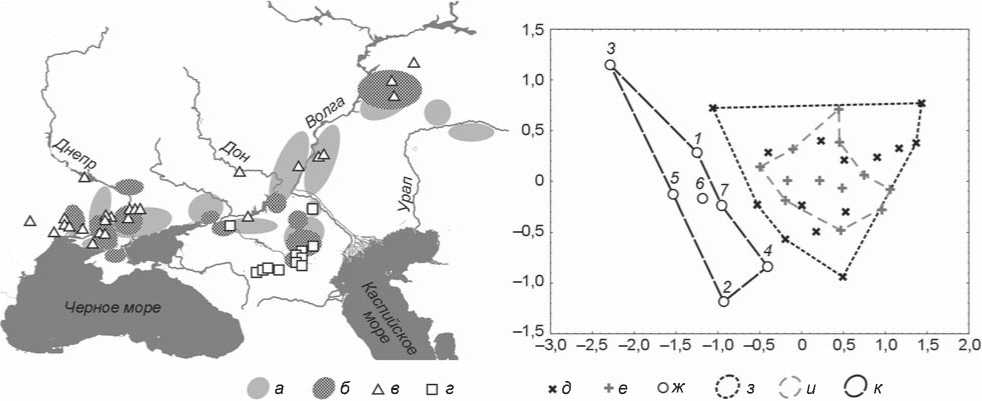

Таким образом, подтверждается известное наблюдение о популяционном разнообразии носителей ям-ной культуры [Шевченко, 1986; Круц, 1997; Иванова, 2015; Хохлов, 2017]. Насколько оно в действительности велико, можно оценить на фоне краниологической изменчивости близкого к современности населения разного происхождения (рис. 2). Сравнение проводилось в двух вариантах: сначала с привлечением современных серий с очень широкой территории от Прибалтики до Забайкалья [Алексеев, 1969, 1974; Исмагулов, 1970; Широбоков и др., 2017], затем – только для выборок из Восточной Европы (рис. 3). Средняя и медианная численность современных серий ок. 30 индивидов, ямных – ок. 15.

Среднее значение D² между современными евразийскими группами составляет 8,115, между современными европейскими группами – 3,556. Между выборками внутри каждой региональной группы родственных друг другу популяций этот показатель варьирует от 1,5 до 2,3. Среднее значение D² между региональными ямными выборками составляет 4,059. Поэтому на графиках шкалированных расстояний Ма-халанобиса разброс значений координат ямных серий меньше, чем различия между азиатскими и европейскими выборками (рис. 3, А ). Однако он сопоставим с масштабом изменчивости только европейских по-

Рис. 2. Географическое расположение краниологических серий ямной культуры и близких к современности популяций.

а – носители ямной культуры; б – осетины и ингуши; в – русские и латыши; г – карелы и финны; д – чуваши, марийцы, мордва, удмурты; е – казахи; ж – буряты.

Рис. 3. Результаты многомерного шкалирования D² между ямными выборками в сравнении с близкими к современности евразийскими ( А ) и европейскими ( Б ) выборками.

а – носители ямной культуры; б – осетины и ингуши; в – русские и латыши; г – карелы и финны; д – чуваши, марийцы, мордва, удмурты; е – казахи; ж – буряты.

пуляций, которые говорят на языках разных языковых семей, проживают на огромной территории от Карелии до Кавказа и от Прибалтики до Среднего Поволжья и Приуралья и имеют очевидные межгрупповые различия в морфологии черепа (рис. 3, Б ).

Таким образом, бóльшая морфологическая изменчивость ямных групп, чем энеолитических, не позволяет считать носителей хвалынско-среднестоговских погребальных традиций субстратным компонентом для всего степного населения эпохи ранней бронзы [Васильев, 1981; Хохлов, 2017]. Заметное хвалынско-среднестоговское популяционное влияние прослеживается преимущественно в западной части ямного ареала. В составе остальных ямных групп превалирует население иного происхождения, в котором выделяется не менее трех региональных общностей: доно-волжская (в т.ч. приуральская левобережная), прикаспийская и приуральская правобережная. Все

аб в г д е ж

АБ

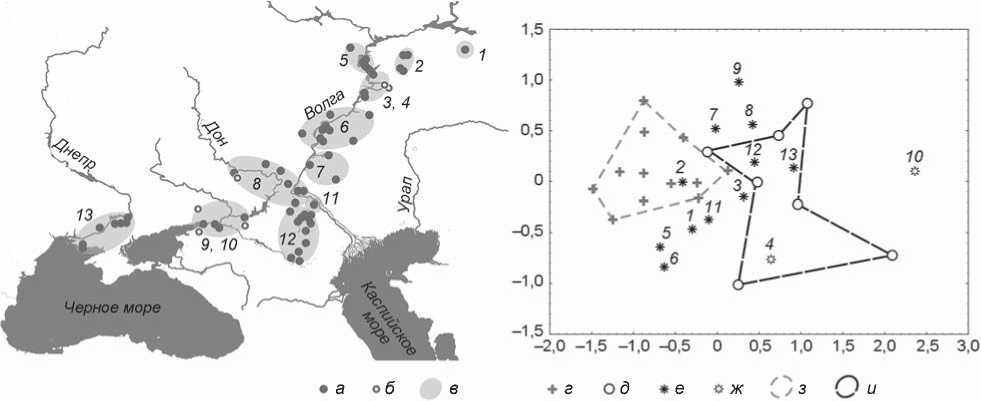

Рис. 4. Памятники эпох ранней и средней бронзы ( А ) и расположение соответствующих краниологических серий в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D2 между ними ( Б).

а - территориальные группы памятников ямной культуры; б - памятники эпохи средней бронзы; в - территориальные группы памятников эпохи средней бронзы; г - ямные выборки; д - западные (нижнеднепровские) ямные выборки; е - юго-восточные (прикаспийские) ямные выборки; ж - катакомбные и полтавкинская выборки. Названия пронумерованных групп см. в тексте.

ли они внесли вклад в формирование населения следующей исторической эпохи?

Для получения ответа на этот вопрос дальнейший анализ проводился без энеолитических серий, но с привлечением краниологических выборок эпохи средней бронзы*. Это материалы полтавкинской культуры [Хохлов, 2017] (рис. 4, А , 1 ) и нескольких территориальных групп, относящихся к катакомбным культурам (рис. 4, А ): 2 - волго-донской, 3 - нижнедонской правобережной, 4 - нижнедонской левобережной [Ка-зарницкий, 2012], 5 - запорожской, 6 - херсонской, 7 - ингульской [Круц, 1984], 8 - самарско-орельской [Мельник, 1982; Круц, 2017], 9 - крымской [Дяченко, Покас, 1986; Круц, 2017], 10 - восточно-маныч-ской южной, 11 - восточно-манычской центральной и 12 - восточно-манычской северной [Казарницкий, 2012]. Средняя и медианная численность выборок -18 индивидов.

Проведенный анализ выявил преемственность между носителями катакомбных и полтавкинской культур и доно-волжскими (рис. 4, Б, 3-6) и нижнеднепровскими (8-11) ямными коллективами. Масштабы их изменчивости одинаковы в целом, но не всегда совпадают локально. Так, если полтавкинская и нижнедонские катакомбные группы (1-4) обнаруживают прямое сходство с территориально близкими им до- но-волжскими ямными выборками, то степень совпадений между нижнеднепровскими сериями ямного (8-11) и катакомбного (5-9) периода уже существенно меньше, что свидетельствует о появлении в эпоху средней бронзы в Северном Причерноморье крупных человеческих коллективов иного происхождения.

Прикаспийские катакомбные группы (рис. 4, Б, 10-12 ) при сравнительно небольшом ареале характеризуются большим краниологическим разнообразием (у них имеются черты и доно-волжских, и нижнеднепровских ямных групп), при этом они отличаются от прикаспийского же ямного населения (рис. 4, Б , 12-14 ). Следовательно, в Северо-Западном При-каспии (окрестности Ергенинской возвышенности) в эпоху средней бронзы происходит наиболее сильное изменение со става населения. Представители прикаспийских, а также приуральской правобережной групп ямной культуры, по-видимому, не оставили заметного следа в составе более позднего населения соответствующих областей. Вероятно, с этим также связано и меньшее краниологическое разнообразие катакомбных и полтавкинской выборок: среднее значение D2 между ними составляет всего 1,964 и сопоставимо с показателями сходства современных близкородственных популяций.

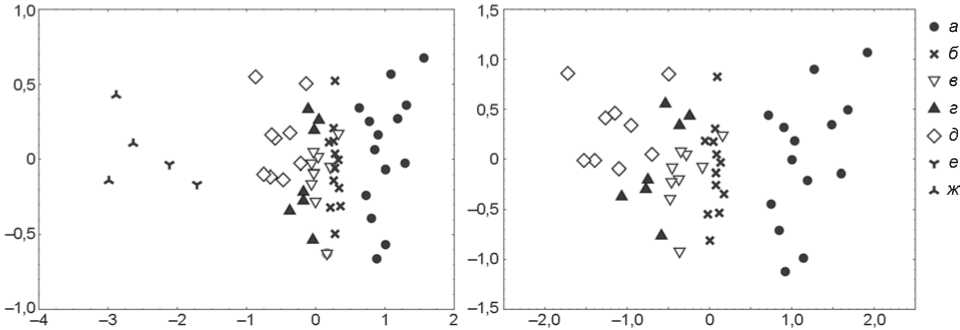

Посткатакомбные (бабинские и лолинские) археологические культуры, сформировавшиеся позднее в ареале катакомбной культурно-исторической общности, отно сятся к следующему хронологическому периоду, который хотя и выделен на стыке двух исторических эпох, но мало уступает каждой

АБ

Рис. 5. Памятники эпох ранней и средней бронзы, рубежа эпох средней и поздней бронзы ( А ) и расположение соответствующих краниологических серий в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D2 между ними ( Б).

а - территориальные группы памятников ямной культуры; б - территориальные группы памятников катакомбных и полтавкинской культур; в - памятники бабинской культуры; г - памятники лолинской культуры; д - ямные выборки; е - катакомбные и полтавкин-ская выборки; ж - посткатакомбные выборки; з - диапазон изменчивости ямных выборок; и - диапазон изменчивости катакомбных и полтавкинской выборок; к - диапазон изменчивости посткатакомбных выборок. Названия пронумерованных групп см. в тексте.

из них по продолжительности [Литвиненко, 2011; Мимоход, 2013, 2018]. Посткатакомбное население представлено сравнительно небольшим количеством черепов (средняя и медианная численность - 9 индивидов), объединенных в семь групп (рис. 5): 1 -бабинская днепро-прутская и/или днепро-донская (без уточнения локальной группы), 2 - бабинская днепро-прутская, 3 - бабинская днепро-донская, 4 -бабинская днестровско-прутская, 5 - бабинская волго-донская, 6 - лолинская восточная (калмыцкая), 7 - лолинская западная (ставропольско-ростовская) [Круц, 1984; Батиева, 2011; Великанова, 1975; Герасимова, Калмыков, 2007; Хохлов, Мимоход, 2008; Казарницкий, 2010, 2020].

При значительных различиях между по стката-комбными выборками (причиной которых может быть не столько популяционная пестрота, сколько небольшая численность черепов в каждой из них) все они в целом отличаются от степного населения предшествующих эпох более длинным и узким черепом, более узким и клиногнатным лицом, более высокими носом и орбитами (рис. 5, Б). Различия между суммарными катакомбной и посткатакомбной сериями по перечисленным краниометрическим признакам достигают высокого уровня статистической значимости (р < 0,01). По-видимому, в этот период участие субстратных коллективов в формировании популяций новой исторической эпохи можно признать минимальным для всего бронзового века [Казарницкий, 2020].

Однако черты степных жителей эпохи средней бронзы не исчезают бесследно в Восточной Европе.

Черепа из погребений завершающей эпоху бронзы срубной культуры или культурно-исторической общности объединены в 13 территориальных групп (в их числе также две особые хронологические выборки из ранних срубных памятников) (рис. 6, А ): 1 -башкирская, 2 - самарская северная и центральная, 3 - самарская северо-западная и юго-западная, 4 -самарская ранняя, 5 - ульяновская и татарстанская, 6 - саратовская, 7 - волгоградская северная, 8 - волгоградская западная и южная, 9 - ростовская, 10 - ростовская ранняя, 11 - астраханская, 12 - калмыцкая, 13 - нижнеднепровская [Батиева, 2011; Дебец, 1954; Герасимова, 1958; Зиневич, Круц, 1968; Казарницкий, 2012; Круц, 1984; Шевченко, Юсупов, 1991; Фир-штейн, 1967; Хохлов, 1998, 2017; Хохлов, Мимоход, 2008] (Архив ОА МАЭ РАН). Средняя и медианная численности выборок - 16/17 индивидов.

Все выборки эпохи поздней бронзы, за исключением двух раннесрубных, отличаются от катакомбного населения теми же признаками, которые специфичны для посткатакомбных серий, но в меньшей степени (рис. 6, Б ). Парадоксально, но отличия от предшествующего населения эпохи средней бронзы со временем не увеличиваются, а уменьшаются. Вместе с тем разнообразие срубных популяций, оцениваемое по среднему значению D2, статистически значимо превышает аналогичный показатель среди носите-

А

Рис. 6. Памятники эпохи поздней бронзы ( А ) и расположение соответствующих краниологических серий в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D² между ними на фоне катакомбных и посткатакомбных серий ( Б ).

а – памятники срубной культуры; б – ранние памятники срубной культуры; в – территориальные группы памятников срубной культуры; г – катакомбные и полтавкинская выборки; д – посткатакомбные выборки; е – срубные выборки; ж – ранние срубные выборки; з – диапазон изменчивости катакомбных и полтавкинской выборок; и – диапазон изменчивости посткатакомбных выборок. Названия пронумерованных групп см. в тексте.

лей катакомбных и полтавкинской культур ( p = 0,03) при сопоставимых количестве и объеме краниологических выборок.

Гипотеза «маятниковых миграций», при которых векторы перемещения популяций систематически меняются вплоть до противоположных [Иванова, Никитин, Киосак, 2018], возможно, объясняет замеченный нами парадокс. Альтернативной причиной может быть отказ субстратных коллективов от подкурганного захоронения не только в срубное время [Колев, 2003; Лунькова, Луньков, 2014], но и в посткатакомбное, ввиду этого они могут пока оставаться «невидимыми» среди представителей курганных культур.

Эпоха скифо-сарматских культур раннего железного века явилась началом совершенно нового этапа в популяционной истории региона, на котором представители степных культур бронзового века окончательно растворились среди мигрантов западно- и южно-сибирского происхождения [Казарницкий, 2017].

Заключение

Вклад известных по краниологическим выборкам популяций среднестоговской и хвалынской энеолитиче-ских культур заметен преимущественно в западной части ареала ямной культурно-исторической общности. Носителям ямной погребальной традиции свой- ственно очень большое популяционное разнообразие, сопоставимое по масштабу с разницей между сериями черепов современных народов разного происхождения, проживающих на гораздо большей территории – от Карелии до Кавказа и от Прибалтики до Приуралья. Только часть ямных коллективов – в основном доно-волжские и нижнеднепровские – вошла в состав населения последующей эпохи средней бронзы. Некоторые приуральские и все прикаспийские ямные группы почти не были вовлечены в формирование катакомбных и полтавкинской культур, что стало причиной уменьшения межпопуляционных различий. На рубеже эпох средней и поздней бронзы происходит наиболее радикальное изменение состава населения посткатакомбных культур, при котором влияние субстратных популяций почти не прослеживается. В эпоху поздней бронзы среди представителей срубной культурно-исторической общности вновь проявляются черты носителей катакомбных культур.

Похожая модель формирования древних популяций была предложена нами для еще более раннего времени [Казарницкий, 2014]: черты мезолитического населения Восточной Европы незаметны у жителей этой территории в эпоху неолита, однако признаки популяций обеих эпох каменного века фиксируются в разных локальных группах периода ранней бронзы. Вероятно, этим объясняется значительная межгрупповая краниологическая изменчивость носителей ям-ных культур.

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-18-00406).

Список литературы Соотношение местного и пришлого населения восточноевропейских степей в эпоху бронзы (по краниологическим материалам)

- Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы: Краниологическое исследование. – М.: Наука, 1969. – 324 с.

- Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа: Краниологическое исследование. – М.: Наука, 1974. – 323 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 127 с.

- Балабанова М.А. К антропологии населения энеолита – ранней бронзы (по материалам могильников Волгоградской области) // Нижневолж. археол. вестн. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 72–94.

- Батиева Е.Ф. Черепа из нижнедонских могильников эпохи ранней бронзы // Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. – М.: Таус, 2010. – С. 484–491. – (МИА; № 13).

- Батиева Е.Ф. Антропологические материалы из срубных погребений междуречья Дона и Чира // Шарафутдинова Э.С., Житников В.Г. Курганные могильники раннесрубной культуры на Верхнем Чире (юг Среднего Подонья). – СПб.: Изд-во филол. ф-та СПб. гос. ун-та: Нестор-История, 2011. – С. 162–176.

- Васильев И.Б. Энеолит Поволжья (степь и лесостепь). – Куйбышев: Изд-во Куйб. гос. пед. ин-та, 1981. – 129 с.

- Васильев И.Б. Хвалынская энеолитическая культура Волго-Уральской степи и лесостепи (некоторые итоги исследования) // Вопр. археологии Поволжья. – 2003. – № 3. – С. 61–99.

- Великанова М.С. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. – М.: Наука, 1975. – 284 с.

- Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 585 с. – (ТИЭ. Нов. сер.; т. 28).

- Герасимова М.М. Черепа из погребений срубной культуры в Среднем Поволжье // КСИА. – 1958. – Вып. 71. – С. 72–77.

- Герасимова М.М., Калмыков А.А. Палеоантропологические исследования погребений лолинской культуры // Вестн. антропологии. – 2007. – № 15/2. – С. 246–255.

- Гинзбург В.В. Этногенетические связи древнего населения Сталинградского Заволжья (по антропологическим материалам Калиновского могильника) // Древности Нижнего Поволжья. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – Т. I. – С. 524–594. – (МИА; № 60).

- Глазкова Н.М., Чтецов В.П. Палеоантропологические материалы Нижневолжского отряда Сталинградской экспедиции // Древности Нижнего Поволжья. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. II. – С. 285–292. – (МИА; № 78).

- Дебец Г.Ф. Материалы по палеоантропологии СССР: Нижнее Поволжье // Антропол. журнал. – 1936. – № 1. – С. 65–80.

- Дебец Г.Ф. Палеоантропологические материалы из погребений срубной культуры Среднего Заволжья // Тр. Куйбышев. археол. экспедиции. – М.: 1954. – Т. I. – С. 485–499. – (МИА; № 42).

- Дяченко В.Д., Покас П.М. До антропологiï населення пивничного Криму в епоху бронзи // Археологiя. – 1986. – № 53. – С. 64–68.

- Зиневич Г.П. Очерки палеоантропологии Украины. – Киев: Наук. думка, 1967. – 240 с.

- Зиневич Г.П., Круц С.И. Антропологическая характеристика древнего населения территории Украины. – Киев: Наук. думка, 1968. – 220 с.

- Иванова С.В. Ямная культурно-историческая общность: радиоуглеродное датирование и проблемы формирования // РА. – 2006. – № 2. – С. 113–120.

- Иванова С.В. «Протобуджакский горизонт» Северо-Западного Причерноморья // Stratum plus. – 2015. – № 2. – С. 275–294.

- Иванова С.В., Никитин А.Г., Киосак Д.В. Маятниковые миграции в Циркумпонтийской степи и центральной Европе в эпоху палеометалла и проблема генезиса ямной культуры // Археологія і давня історія України. – 2018. – № 1 (26). – С. 101–146.

- Исмагулов О.И. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности (палеоантропологическое исследование). – Алма-Ата: Наука КазССР, 1970. – 239 с.

- Казарницкий А.А. Краниология лолинской культуры // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2010. – № 1 (12). – С. 132–140.

- Казарницкий А.А. Население азово-каспийских степей в эпоху бронзы. – СПб.: Наука, 2012. – 264 с.

- Казарницкий А.А. О краниологических особенностях населения ямной археологической культуры Северо-Западного Прикаспия // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 1. – С. 142–150.

- Казарницкий А.А. Данные физической антропологии о формировании населения Северного Причерноморья в античное время // Крымская Скифия в системе культурных связей между Востоком и Западом (III в. до н.э. – VII в. н.э.) / ред. А.И. Иванчик, В.И. Мордвинцева. – М.; Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2017. – С. 213–224.

- Казарницкий А.А. Миграции посткатакомбного населения – возможности реконструкции по краниологическим данным // Stratum plus. – 2020. – № 2. – С. 275–289.

- Козинцев А.Г. Скифы Северного Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 4. – С. 143–157.

- Колев Ю.И. Грунтовый могильник срубной культуры Съезжее II (материалы раскопок) // Материальная культура населения бассейна реки Самары в бронзовом веке / ред. Ю.И. Колев, П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов. – Самара: Самар. гос. пед. ун-т, 2003. – С. 88–111.

- Круц С.И. Палеоантропологические исследования Степного Поднепровья (эпоха бронзы). – Киев: Наук. думка, 1984. – 208 с.

- Круц С.И. Антропологічний склад населення // Давня історія України / отв. ред. П.П. Толочко. – Киев: Наук. думка, 1997. – Т. 1. – С. 374–383.

- Круц С.И. Скифы степей Украины по антропологическим данным // Курганы Украины. – Киев; Берлин: Видавець Олег Фiлюк, 2017. – Т. 5. – 202 с.

- Литвиненко Р.А. Культурный круг Бабино: название, таксономия, структура // КСИА. – 2011. – Вып. 225. – С. 108–122.

- Лунькова Ю.В., Луньков В.Ю. Грунтовые могильники срубной КИО (предварительное сообщение) // КСИА. – 2014. – Вып. 236. – С. 55–60.

- Мельник Л.А. Антропологическая характеристика населения Орельско-Самарского междуречья в эпоху бронзы // Древности Степного Поднепровья (III–I тыс. до н.э.) / ред. И.Ф. Ковалева. – Днепропетровск: Днепропетр. гос. ун-т, 1982. – С. 76–88.

- Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волго-Уральского междуречья. – М.: Наука, 1974. – 245 с.

- Мимоход Р.А. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. – М.: ИА РАН, 2013. – 568 с. – (Материалы охранных археологических исследований; т. 16).

- Мимоход Р.А. Палеоклимат и культурогенез в Восточной Европе в конце III тыс. до н.э. // РА. – 2018. – № 2. – С. 33–48.

- Мкртчян Р.А. Палеоантропология неолитического и энеолитического населения юга европейской части СССР: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1988. – 19 с.

- Потехина И.Д. О носителях культуры Средний Стог II по антропологическим данным // СА. – 1983. – № 1. – С. 144–154.

- Райх Д. Кто мы и как сюда попали. Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом. – М.: АСТ: Corpus, 2020. – 448 с.

- Сурнина Т.С. Палеоантропологические материалы из Александрийского могильника // ТИЭ. Нов. сер. – 1963. – Т. 82. – С. 144–153.

- Телегин Д.Я. Середньостогівська культура епохи міді. – Киев: Наук. думка, 1973. – 172 с.

- Фирштейн Б.В. Антропологическая характеристика населения Нижнего Поволжья в эпоху бронзы: (По материалам раскопок в Волгоградской и Саратовской областях и в Калмыцкой АССР) // Памятники эпохи бронзы юга европейской части СССР. – Киев: Наук. думка, 1967. – С. 100–140.

- Хохлов А.А. Палеоантропология пограничья лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита – бронзы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1998. – 23 с.

- Хохлов А.А. Население хвалынской энеолитической культуры: По антропологическим материалам грунтовых могильников Хвалынск I, Хвалынск II, Хлопков Бугор // Хвалынские энеолитические могильники и хвалынская энеолитическая культура. – Самара: Самар. регион. обществ. организация «Историко-эко-культурная ассоциация “Поволжье”», 2010. – С. 407–517.

- Хохлов А.А. Морфогенетические процессы в Волго-Уралье в эпоху раннего голоцена (по краниологическим материалам мезолита – бронзового века). – Самара: Самар. гос. соц.-пед. ун-т, 2017. – 368 с.

- Хохлов А.А., Китов Е.П. Теоретические и практические аспекты проблемы происхождения физического облика носителей культур синташтинского круга позднего этапа эпохи бронзы // Поволжская археология. – 2019. – № 1 (27). – С. 59–71.

- Хохлов А.А., Мимоход Р.А. Краниология населения степного Предкавказья и Поволжья в посткатакомбное время // Вестн. антропологии. – 2008. – № 16. – С. 44–69.

- Шевченко А.В. Антропология населения южнорусских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населения европейской части СССР. – Л.: Наука, 1986. – С. 121–215.

- Шевченко А.В. Палеоантропология срубников Поволжья в сравнительно-антропологическом освещении // Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье. – Саратов: Саратов. гос. ун-т, 1993. – Т. 1. – С. 101–105. – (САИ; вып. 1-10).

- Шевченко А.В., Юсупов Р.М. Краниологические материалы из Старо-Ябалаклинского могильника // Горбунов В.С., Морозов Ю.А. Некрополь эпохи бронзы Южного Приуралья. – Уфа: Баш. кн. изд-во, 1991. – С. 101–115.

- Широбоков И.Г. Действительно ли антропологи учитывают размер выборки в краниологических исследованиях ? // Camera praehistorica. – 2019. – № 1 (2). – С. 140–153.

- Широбоков И.Г., Моисеев В.Г., Козинцев А.Г., Хартанович В.И., Чистов Ю.К., Громов А.В. Индивидуальные краниометрические данные близких к современности групп населения Восточной и Северо-Восточной Европы [Электронный ресурс]. – СПб.: МАЭ РАН, 2017. – URL: http://camera-praehistorica.kunstkamera.ru/online_databases. Martin R., Saller K. Lehrbuch der Anthropologie. – Stuttrart: Gustav Fischer Verl., 1957. – Bd. I. – 662 S.