Сопка большая - памятник позднего неолита на юге Приморья

Автор: Медведев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521939

IDR: 14521939

Текст статьи Сопка большая - памятник позднего неолита на юге Приморья

В левобережной приустьевой части р. Партизанской, впадающей в залив Находка, с 1970 по 2005 г. (с перерывами) сначала ИИФФ СО АН СССР, а затем ИАЭТ СО РАН (в 2003–2005 гг. совместно с Институтом культурного наследия Республики Корея) исследовали разновременные и разнокультурные памятники. В археологической литературе нашла отражение информация в основном о шести поселениях: Булочка (раскопано наиболее масштабно, материалы проанализированы и опубликованы в трех трехтомных монографиях), Сопка Большая, Под Липами, У Дороги, Перевал и 8-й километр.

Характерной чертой для всех этих памятников является наличие остатков неолитических жилищ, главным образом зайсановской культуры. Большинство названных поселений частично или полностью были нарушены в более позднее время и лишь два из них – Под Липами и Сопка Большая – сохранились фактически непотревоженными. Первое представлено единственным жилищем (хутор эпохи неолита), второе – Сопка Большая – включает в себя шесть жилищных западин.

Ранее о всех названных памятниках были опубликованы краткие сведения, по которым можно составить о них общее представление [Окладников, Медведев, 1995; Медведев, 2002]. В настоящей работе предлагается новая информация об одной из частей поселения Сопка Большая, вещественных источниках и их интерпретация.

Поселение расположено примерно в 7 км к ЮЗ от с. Владимиро-Александровского. Оно занимает вершину возвышенности – сопки, названной нами Большой. Западины жилищ диаметром от 3 до 8 м размещались в виде компактного гнезда на расстоянии 0,5–2,0 м друг от друга и сильно оплыли, некоторые едва различаются на поверхности почвы. Из выявленных, как отмечено выше, шести западин-жилищ, были исследованы четыре (№ 1–4) в пределах сплошного раскопа площадью 243 м2. Стратиграфия жилищ: сверху – дерновый слой толщиной 4–10 см, глубже – заполнение котлованов (рыхлый желто-серый суглинок с включениями песчаниковой щебенки). Мощность заполнения от 18–22 до 40–60 см. Материковый грунт – рыхлая песчаниковая щебенка. Все они четырех- угольной, близкой к квадрату с закругленными углами в плане формы. Стены котлованов пологие, местами не просматриваются. Судя по всему, жилища-полуземлянки функционировали одновременно и составляют единый комплекс.

Наиболее выразительным и лучше других сохранившимся от влияния склоновых процессов является жилище № 1, на характеристике которого остановлюсь подробнее. Жилищная западина диаметром ок. 5 м и глубиной в центре до 20 см выделялась не полностью, в юго-западной части ее контуры терялись. В этом месте почти вплотную к ней примыкало небольшое углубление, оказавшееся, видимо, поздней ямой. Максимальные размеры жилища, ориентированного своими углами по странам света, 5,3×5,5 см, площадь пола равна 21 м2. Пол довольно ровный, в центре под бровкой отмечена небольшая яма глубиной 10 см, предназначавшаяся, возможно, для очага. Стены котлована наиболее четко определены на северо-западном и северо-восточном его отрезках, высота их 15–35 см (рис. 1).

Подавляющее большинство вещей залегали несколькими группами-скоплениями. Первая группа локализовалась на полу вдоль северо-западной стены жилища на участке длиной около 2,5 м. Вторая, чуть больших размеров – у северо-восточной стены и частично на ее покатой поверхности. Еще одно скопление находок отмечено в южном углу жилища и вдоль составляющих его юго-западной и юго-восточной стен.

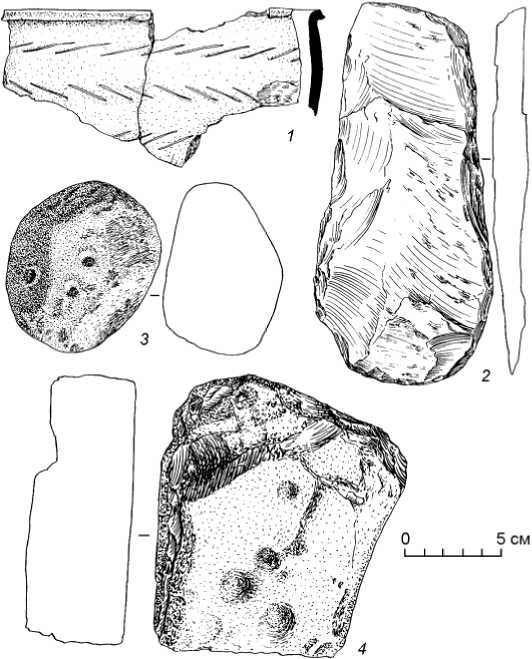

Большую серию находок составляют изделия из обожженной глины, в большинстве своем – сосуды вазовидной и горшковидной форм высотой до 17 см. Они были раздавлены грунтом, восстановлены полностью или частично девять изделий. Керамика красноватого или серого цвета, край венчика окаймлен налепным валиком с насечками или ямочками. Основной орнамент – косые штрихи на плечиках и тулове сосудов (рис. 2, 1 ). Есть также фрагменты с вертикальным резным зигзагом. Любопытно, что почти все наиболее сохранившиеся керамические емкости локализовались вдоль краев пола юго-западной части жилища. Преобладание раздавленных изделий, скорее всего, бывших целыми в момент покидания людьми своего обиталища, над разрозненными черепками может свидетельствовать о недолгом его функционировании и спешном оставлении. Из других глиняных изделий найдены два дисковидных пряслица.

Многочисленнее и разнообразнее представлены предметы из камня. Это, прежде всего, орудия, связанные с земляными работами, земледелием, – мотыги. Более десяти преимущественно целых мотыг располагались почти по всему периметру пола. Сделаны они из плиток кремнистого сланца с помощью оббивки, почти все скрипковидной формы с широким выпуклым рабочим краем и зауженным верхом (рис. 2, 2 ). Отмечен образец узкий внизу и расширенный вверху. Длина мотыг чаще 16,0–21,5 см, но есть и до 24,7 см. Большинство орудий со следами использования в работе, лезвия их затуплены и забиты.

Из кремнистого сланца изготовлены также некоторые другие орудия: шлифованное тесло, овальной формы нож. Зафиксированы обсидиано- 116

Рис. 1. Поселение Сопка Большая. План и разрез бровки жилища № 1 по линии Д.

вые концевой скребок и обломанный наконечник стрелы. Неподалеку от восточного угла жилища залегал массивный (27×6,5×3,5 см) курант в виде подпрямоугольного бруска с хорошо заглаженными широкими плоскостями. Выявлено сравнительно небольшое количество отщепов из кремнистого сланца, среди них – единичные экземпляры из дымчато-серого обсидиана и яшмовидной породы, а также невыразительной формы нуклеус из кремня. Отдельного освещения заслуживают два так называемых камня с лунками.

Первый из камней в виде подпрямоугольной песчаниковой массивной плитки размерами 14,5×13,0×5,0 см (рис. 2, 4 ). Часть большой плоскости в условно верхнем отрезке ее сколота, краю придана выпуклая форма. Ниже на ровной плоскости выбиты четыре чашевидные углубления –

Рис. 2. Археологический материал поселения Сопка Большая.

1 – керамика; 2 – каменная мотыга; 3, 4 – камни с лунками (личины).

лунки диаметром 1,0–1,8 см. Три из них – ближе к противоположному краю от сколотого участка размещены в форме треугольника (парциальная личина), четвертая – рядом со сколотой поверхностью. Над этой лункой-глазом выбит слегка изогнутый желобок (брови?), от которого перпендикулярно отходит более широкий желобок с подтреугольно расширенным концом (нос?). Вполне вероятно, на плитке изображены две личины, одна из которых одноглазая. На противоположной ровной плоскости просматриваются две лунки, которые, скорее всего, также следует связывать с личиной.

Второй камень – песчаниковый окатанный обломок округлой в плане формы размерами 9×6 см. У камня три уплощенно-выпуклых площадки – одна большая и две малых. На последних, разделенных выступом выбиты три круглых лунки диаметром в среднем 1 см. Расположение углублений как бы на покатых плоскостях камня не оставляет сомнений, что перед 118

нами – парциальная личина или мобильный петроглиф. Это изображение служит надежным подтверждением правильности трактуемых на первом камне лунок и желобков как двух личин.

Не углубляясь в проблему интерпретации «камней с лунками», подобных рассмотренных выше и связи их, якобы, с подставками для лучкового сверления или с приспособлениями для раскалывания орехов (это в каких-то случаях могло иметь место), отмечу следующее. Показанные здесь камни по своей сути не могут подтвердить названные версии. Во всяком случае, второй камень своей угловатой формой с наклонными площадками и лунками на них крайне неудобен для указанных практических целей. Расположение лунок на камне, имеющем форму головы человека (см. рис. 1, 3 ), свидетельствует в пользу определения данной реалии, что уже отмечено выше, как парциальной личины. Аналогичный вывод можно сделать и относительно первого камня, с тем лишь уточнением, что на нем показаны две личины. Парциальные личины, оформленные в виде трех чашевидных лунок, хорошо известны в петрог-лифике, в т.ч. дальневосточной, в частности в Сакачи-Аляне [Окладников, 1971, табл. 31; 36, 3 ; 101, 2 ]. Камни с изображением личин найдены при раскопках некоторых памятников Приморья, включая неолитические, зайсановские [Бродянский, 2011; Гарковик, 2011]. Поэтому долгое время остававшиеся не опубликованными камни с личинами с Сопки Большой нельзя считать экзотическими или уникальными. Они лишь умножают источниковые фонды в области искусства, духовной сферы населения древности Приморского региона.

Для более цельного представления об исследованном на двух третьих площади данного поселения, следует добавить. Характер вещественных остатков в остальных трех раскопанных жилищах (№ 2–4) в основном такой же, что и в жилище № 1. Например, на полу жилища № 2 обнаружены 10 целых и обломанных мотыг, два куранта и зернотерка – каменная плита с выемчатой затертой рабочей поверхностью и с выбитым изображением змеи на обратной стороне.

Сложилось твердое убеждение, что поселение было создано земледельцами. Налицо практически весь набор инструментария, необходимого для занятий земледелием и обработкой полученного продукта. В последнее время в археологии Приморья укрепилась точка зрения (хотя она существовала и раньше) о бесспорности земледельческой направленности в хозяйстве позднего неолита. Добытые в 1970-е гг. на Сопке Большой материалы способствуют утверждению настоящего положения.

Аналогии некоторым реалиям из анализируемого поселения наблюдаются в ряде памятников зайсановской культуры в южной части региона, в особенности в районах морского побережья. Наиболее близки им материалы из поселений Булочка, У Дороги и Под Липами. Последнее датировано по радиоуглероду 3 915±50 л.н. (СОАН-1530) и 3 635±30 л.н. (СОАН-1532). Подобный возраст, скорее всего, соответствует также поселению Сопка Большая.