Сопоставление показателей детской смертности в Перми в XVIII веке по данным метрических книг и палеоантропологических исследований

Автор: Смертин П.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: К 300-летию Перми. Грани истории Перми и Прикамья

Статья в выпуске: 2 (61), 2023 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ детской смертности в Перми в XVIII в. Использованы данные половозрастных определений антропологической выборки, полученной из раскопок Петропавловского некрополя в 2021 г., а также данные церковных метрических книг Петропавловского собора (1792-1796) и некоторые статистические данные. На Петропавловском некрополе, который был образован при Петропавловской церкви, захоронены первые жители Перми. Это обстоятельство особо актуально в год 300-летия города. Получены результаты о высокой детской смертности - около 70 % от числа всей группы. Максимальная смертность зафиксирована в младенческом возрасте (до 1 года), она также составляет 70 % от числа всех детей. Интересно, что смертность младенцев в грудном возрасте (от 28 дней до 1 года) значительно выше, чем в новорожденном возрасте (от рождения до 28 дней). Причины детской смертности могли быть различны: инфекционные, желудочно-кишечные, простудные заболевания, врожденные аномалии и т.д. При сопоставлении данных по смертности и рождаемости выяснилось, что рожденное поколение теряло половину представителей. Следствием этого является низкий естественный прирост населения Перми даже при высокой плодовитости популяции. Высокая детская смертность (особенно в младенческом возрасте) была характерна для традиционного общества. В Пермской губернии она оставалась неизменно высокой на протяжении нескольких столетий, что дает важную историческую информацию о социально-экономическом развитии страны и региона, а также о санитарно-гигиеническом состоянии населения и об уровне медицины.

Детская смертность, демография, пермь, егошихинский медеплавильный завод, кладбище, некрополь

Короткий адрес: https://sciup.org/147246475

IDR: 147246475 | УДК: 930:312(470.53)”18” | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-2-162-171

Текст научной статьи Сопоставление показателей детской смертности в Перми в XVIII веке по данным метрических книг и палеоантропологических исследований

История города Перми насчитывает вот уже 300 лет. Основание города связано с открытием Егошихинского медеплавильного завода в 1723 г. Годом позже на территории заводского поселка была построена деревянная церковь, при которой хоронили его первых жителей. В 1764 г. на месте деревянной церкви был освящен Собор во имя святых апостолов Петра и Павла, который стал первым каменным зданием города [Корчагин, 2006, с. 58].

Территория завода сегодня является памятником археологии «Егошихинский завод, поселение». В границах памятника, в непосредственной близости к памятнику архитектуры и градостроительства – Петропавловскому собору, в августе 2021 г. обнаружено 38 христианских захоронений, которые относились к старой деревянной Петропавловской церкви. Этот участок некрополя был выявлен в результате археологического наблюдения, проводимого

ООО «Гильдия археологов». Он датирован 2-й четверью XVIII в. и назван Петропавловским, или Старо-Петропавловским, некрополем [ Данич , 2022].

Всего на обследуемом участке найдены останки 46 индивидов, 31 из которых – дети, что свидетельствует о высоком уровне детской смертности.

Цель работы – рассмотреть уровень детской смертности первопоселенцев Егошихинского завода. Эти данные могут иллюстрировать санитарно-гигиеническое состояние населения того времени и уровень развития медицины.

На мысль о проведении исследования подтолкнули результаты половозрастных определений, которые получены на основе работы с антропологическими останками, происходящими из раскопок августа 2021 г.

Материалы и методы

Для полноценной палеодемографической реконструкции выборка слишком мала. Однако детские скелеты представлены в достаточной мере, что позволяет сделать некоторые выводы.

Перед рассмотрением уровня детской смертности проведены возрастные определения. Возраст детей определялся по анализу формирования зубов [Ubelaker, 1978], по размерам длинных костей с неприросшими эпифизами [ Ferembach , Schwidetzky , Stloukal , 1979; Johnston , 1962] и ключицы [ Механик , 1948]. В единственном случае фрагментарности детских костей для возрастной диагностики был использован атлас абрисов костей конечностей детей по методике В. В. Куфтерина [ Куфтерин , 2017]. Перед этим данная методика была проверена на остальных детских скелетах исследуемой группы, чтобы верифицировать возможность ее применения для рассматриваемой выборки.

Всего изучено не менее 46 индивидов, из которых 13 – взрослые, 31 – дети. Использованы возрастные категории, разработанные Д. В. Пежемским [ Пежемский , 2003, с. 255; Пежем-ский , 2010, с. 52]: Natus (новорожденные); Lacteus (до 1 года); Infantilis primus (до 3 лет); Infantilis I (до 7 лет). Детей, умерших в более старшем возрасте, на раскопанном участке некрополя не обнаружено.

Результаты и обсуждение

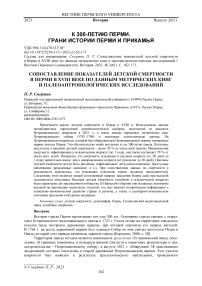

По данным половозрастных определений, детская смертность составляет 67,4 % от числа всей группы. Бо́льшая часть детей умерла на первом году жизни (64,5 % от числа всех детей). Смертность среди детей оставалась высокой до 3 лет (но почти в 2 раза ниже, чем на первом году жизни), после чего резко снижалась (рис. 1). Интересно, что смертность новорожденных более чем в 2 раза ниже смертности грудных детей (индивидов возрастом менее 1 года, но старше периода новорожденности, т.е. старше 4 недель от момента рождения). Здесь можно предположить причину смерти большинства младенцев (всех детей в возрасте до 1 года) не от «врожденной слабости» (патологий, приобретенных на внутриутробном этапе развития организма, недоношенности или слабого развития организма), а от различных болезней, приобретенных в ходе внеутробного этапа развития.

Согласно моделям, построенным для доиндустриальных обществ, смертность детей в возрасте до 1 года (включая новорожденных) была максимальной, затем снижалась до наступления репродуктивного периода (после чего снова начинала возрастать). Рожденное поколение сокращалось на четверть от числа родившихся в течение первого года жизни и еще на четверть от первоначального числа родившихся до наступления полового созревания. Таким образом, даже при высокой плодовитости значительного прироста населения не происходило: рожденное поколение теряло около 50 % от числа родившихся [ Пресса , 1966, с. 89].

Такой результат является условной «эпохальной нормой». В первый год жизни ребенок подвержен значительному риску, который связан как с экзогенными, так и с эндогенными факторами. К экзогенным чаще всего относят несчастные случаи, инфекционные, простудные заболевания и эпидемии. К эндогенным факторам относятся врожденные пороки, слабость организма, неблагоприятный исход родов [Ibid., с. 84].

Результаты многочисленных палеодемографических реконструкций также иллюстрируют высокую детскую смертность в доиндустриальных обществах [Алексеев, 1972; Федосова, 1994; Романова, 1989; Святова, 2016, Ражев, Святова, 2007 и др.]. Данные по Старо-егошихинскому некрополю г. Перми XVIII, также относимого к Егоши-хинскому заводу, тоже демонстрируют нам высокую детскую смертность, достигающую 49,1 % [Макарова, 2018, с. 39].

Время существования некрополя позволяет провести сравнение палеодемографических данных с данными собственно демографии, которые представлены как записями в церковных метрических книгах, так и опубликованными статистическими данными.

Рис. 1. Детская смертность в зависимости от возраста (Петропавловский некрополь, раскопки 2021 г., Пермь)

Самая ранняя найденная метрическая книга Петропавловского собора датируется 1796 г. В ней содержатся данные актов гражданского состояния за 1792-1796 гг. (Метрическая книга…, 1792-1796), что на полвека позже захоронений на раскопанном участке некрополя. Конечно, идеальным было бы сопоставление палеодемографических и демографических данных с одинаковыми хронологическими границами, но временная разница здесь будет нивелирована изучением традиционного общества.

Анализ книги показал, что в период с 1792 по 1796 г. детская смертность, зафиксированная в метрической книге Петропавловского собора, составляет 56,1 % (261 индивид) от числа всех умерших (465 индивидов). Важно указать, что данные анализируются только по мужскому полу, так как возрастные характеристики по женскому полу в рассматриваемом источнике не указаны. Из-за этого результаты по проценту детской смертности могут быть в той или иной мере искажены. Число родившихся мальчиков за этот же период равно 561 индивиду, родившихся девочек – 480 индивидов (суммарно 1041 индивид). Таким образом, соотношение рожденных мальчиков к девочкам составляет 53,9 к 46,1 %, что равно примерно 1 к 1 и является нормальным соответствием. Поэтому искажение процента детской смертности может быть совсем незначительным, но стоит учесть, что причины смерти у мальчиков и у девочек могут быть различны (последнее обстоятельство, вероятно, не относится к младенческому возрасту).

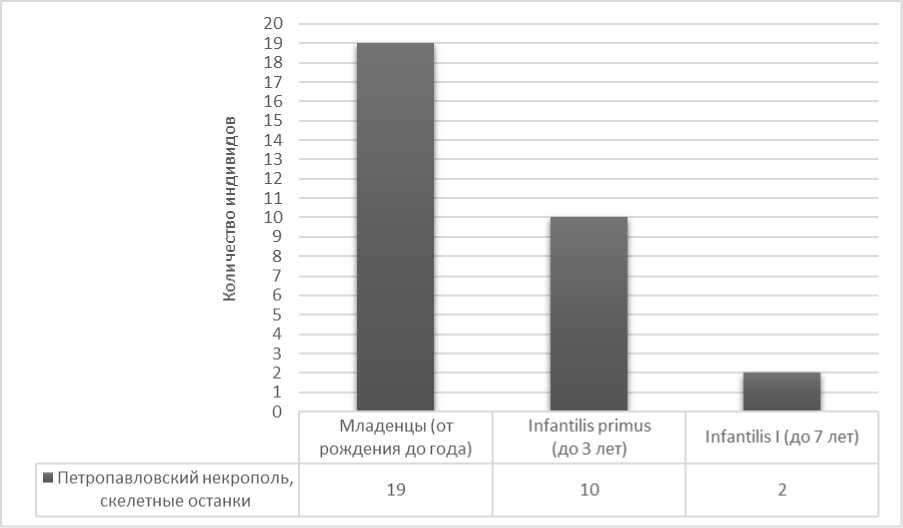

Дети были разделены на несколько возрастных категорий: до 1 года, от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет. Предложенные категории отличаются от дробной возрастной схемы, использованной для антропологической выборки с Петропавловского некрополя.

Здесь стоит обратиться к вопросу о соотношении хронологического и биологического возраста. Хронологический возраст – это количество календарных дней, прожитых индивидом от момента рождения. Биологический же возраст характеризует степень развития (и старения) организма. Разумеется, два этих понятия могут не совпадать, хоть и биологические категории в антропологической науке подобраны довольно точно. Эта разница в выделяемых возрастных категориях в данном исследовании не столь значительна, поскольку младенческий возраст хорошо отделим от других периодов. Также наглядно проиллюстрированы пик смертности в возрасте до 1 года и явное снижение смертельных случаев в более старшем возрасте.

Среди умерших мальчиков 73,9 % умерло на первом году жизни. Смертность детей резко сокращалась (более чем в 2 раза) по достижении 1 года, а к 10 годам количество смертельных случаев почти не встречалось (рис. 2).

Рис. 2. Смертность детей в возрасте от 0 до 15 лет (Метрическая книга Петропавловского собора, 1792-1796 гг., Пермь)

Судя по анализу метрических книг Петропавловского собора, рожденное поколение теряло 34,4 % представителей на первом году жизни.

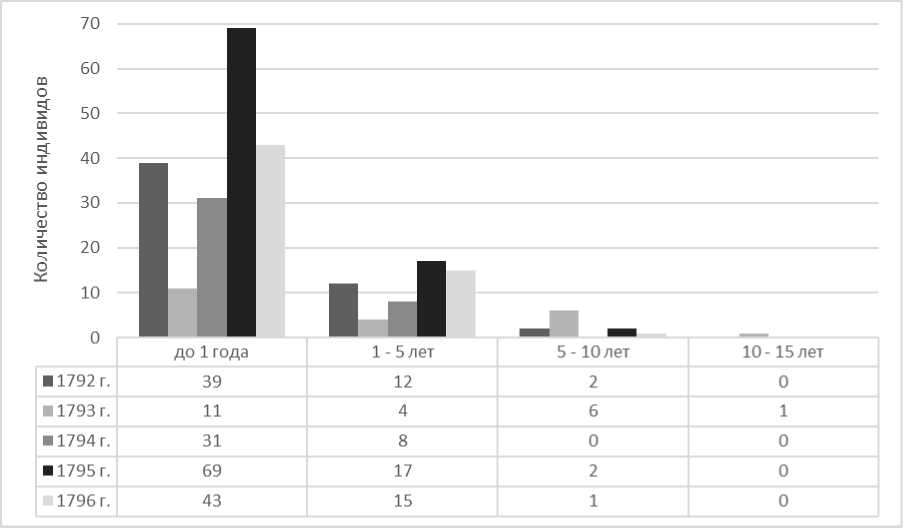

При сопоставлении всех младенцев «Петропавловской» выборки (включая данные по скелетным останкам и данным по метрическим книгам 1792-1796 гг.) выяснилось, что дети минимум в 2 раза чаще умирали именно в грудном возрасте (рис. 3). Возможно, большинство новорожденных могли быть похоронены в другом месте, а смертельные случаи при этом не фиксировались в метрических книгах. Если мы последуем этой гипотезе, тогда детская смертность в Перми, фиксируемая нами, может быть серьезно занижена. Конечно, такие случаи вполне могли встречаться в похоронной практике, но нет достоверных оснований считать это предположение абсолютно верным.

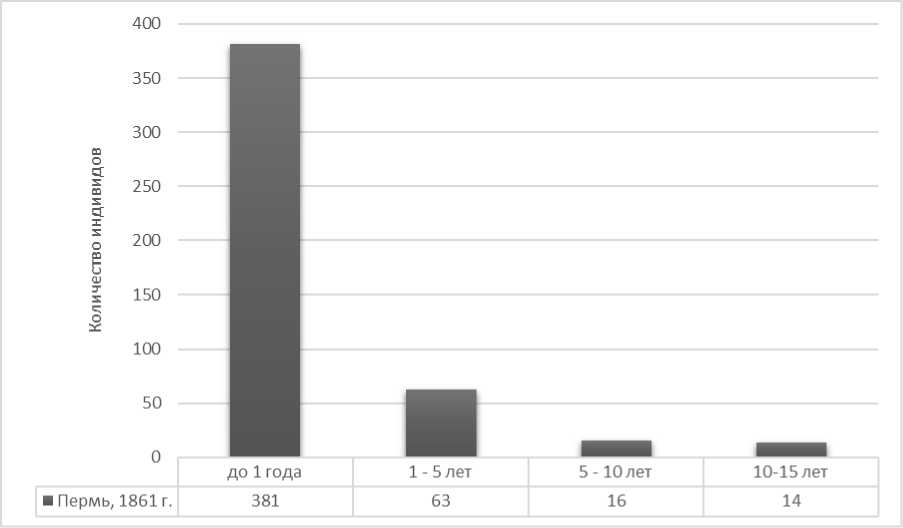

Более достоверные результаты можно получить при анализе статистических данных по Перми, которые, к сожалению, представлены в основном XIX в. В «Памятной книжке Пермской губернии на 1863 год» зафиксированы данные по смертности в 1861 г. в Перми и во всей губернии. Также рассматриваются отдельные уезды (Памятная книжка…, 1863). Дети здесь тоже разделены на четыре возрастные категории: до 1 года, от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет.

В указанном году в г. Перми умерло 773 человека, 474 из которых – дети. Таким образом, детская смертность составляет 61,3 %. Среди них на первом году жизни умерло 80,4 % от числа всех детей (381 ребенок). Здесь мы можем сделать вывод о максимальной детской смертности в возрасте до 1 года и о ее резком сокращении к 5-летнему возрасту (рис. 4).

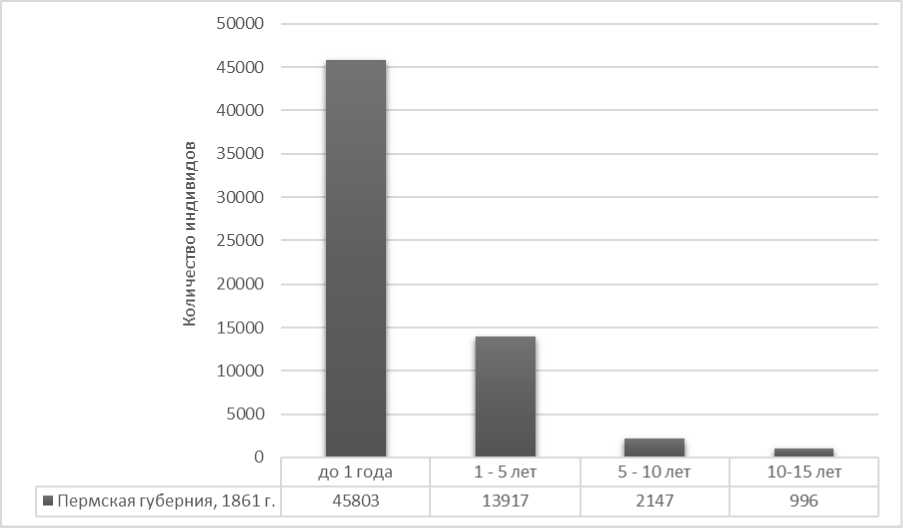

Соотношение детей по возрастам смерти по территории всей Пермской губернии за 1861 г. имеет схожие пропорции (рис. 5). Так, детская смертность составляет 75,2 % (62 863 индивида) от числа всех умерших (83 535 индивидов) в регионе за указанный год. Процент детей новорожденного и грудного возраста составляет 72,9 % (45 803 индивида) от количества всех детей.

В «Памятной книжке» существует не только раздел «О числе умерших», но и раздел «О числе родившихся». В 1861 году в Перми и во всей Пермской губернии родилось 769 и

104 675 детей соответственно (использованы данные по детям православного вероисповедания, поскольку данные только по этой группе подробно указаны в разделе «О числе умерших»). При соотношении данных можно заключить, что родившееся поколение потеряло до 50 % представителей только на первом году жизни (здесь стоит учесть некоторую неточность подсчета, потому что в число умерших в 1861 г. могли попасть дети, рожденные годом раньше; это же касается числа рожденных в 1861 г., которые могли умереть в следующем году).

Рис. 3. Соотношение умерших младенцев и грудных детей (Петропавловский некрополь)

Рис. 4. Детская смертность в Перми в 1861 г.

(Памятная книжка Пермской губернии, статистика за 1861 г.)

Судя по подсчетам многих исследователей [ Кваша , 2003; Голикова , Дашкевич , 2014; Бахарев , 2018; Бахарев , Главацкая , 2021], неблагоприятная ситуация с детской смертностью продолжала существовать и на рубеже XIX-XX вв. Более того, Пермская губерния (наряду с Вятской) занимала первое место по детской смертности в Российской империи. На начало XX в. смертность детей до 5 лет составляла 44,5 % по стране. Врачи того времени были уверены, что такая ситуация сохранялась на протяжении ста лет [ Голикова , Дашкевич , 2014, с. 124]. Анализируя данные по выборке с Петропавловского некрополя, мы можем значительно продлить этот срок.

Рис. 5. Детская смертность в Пермской губернии в 1861 г. (Памятная книжка Пермской губернии, статистика за 1861 г.)

Проблема детской смертности активно обсуждалась среди медиков начала XX в. Приведем несколько цитат врача Н. П. Серебренникова, который поднимал актуальность темы: «Вопрос о детской смертности – вопрос жизни или смерти всей России»; «Детская смертность, как известно, является лучшим и самым чутким реактивом на санитарно-гигиенические условия данной местности» (Журнал заседаний…, 1910, с. 41)1.

Причины детской смертности могли быть различны. При работе со скелетными останками, полученными из раскопок Петропавловского некрополя, явных патологий обнаружено не было. В метрических книгах Петропавловского собора чаще в качестве причины смерти указывали – «скоропостижно». Особое внимание уделено оспе. Судя по записям, в момент эпидемии нередко в одной семье умирало сразу несколько детей (Метрическая книга…, 1792-1796). Многие исследователи указывают и на другие причины смерти: желудочно-кишечные заболевания, например – «понос», инфекции (скарлатина, корь, коклюш, дифтерит и др.), простуда, родимец – эпилептические и другие припадки, судороги [ Машарипова , 2014, с. 135-136; Белькова , 2010].

Заключение

Процент детской смертности является, безусловно, важным показателем в демографических работах, включая палеодемографические исследования. Во втором случае детская смертность выступает одним из немногих надежных показателей, иллюстрирующих демографические процессы в обществе. Это связано с тем, что демография как наука изучает не только процессы рождаемости, смертности, численности населения, но и его миграцию. Последнее исключено для палеодемографии. Нужно понимать, что ее возможности серьезно ограничены, а методы могут существенно отличаться от собственно демографических [ Смертин , 2019].

Лучшим вариантом является сопоставление данных – проверка половозрастных структур, составленных на основе работы со скелетными останками, с помощью метрических книг и статистики.

Несмотря на то что изначально г. Пермь является заводским поселком (получил статус губернского города по указу Екатерины II, подписан в 1780 г.), умерших, погребенных на Петропавловском некрополе 2-й четверти XVIII в., можно считать первыми пермяками-горожанами. Выборка, происходящая с изученного летом 2021 г. участка Петропавловского некрополя, небольшая, но иллюстрирует довольно показательные результаты по детской смертности: она составляет 67,4 % от числа всей группы. Максимальная смертность была среди младенцев (детей младше 1 года), после чего постепенно снижалась, а в период приближения к 10 годам практически полностью отсутствовала.

По результатам изучения «Петропавловской» выборки выяснилось, что смертность среди новорожденных была ниже, чем среди детей грудного возраста – более чем в 2 раза. На этот счет существует лишь предположение о том, что некоторых новорожденных могли хоронить в другом месте и, соответственно, в метрические книги эти смертельные случаи не заносились. Возможно, такая практика встречалась в случае, если ребенок еще не был крещен. Либо смертность детей в грудном возрасте была реально выше, что могло быть связано с тем, что за ними осуществлялся менее тщательный уход, нежели за новорожденными.

Причиной детской смерти чаще всего могли являться различные болезни (оспа и другие инфекционные заболевания, желудочно-кишечные болезни, простуда) или врожденные аномалии, недоношенность, врожденная слабость организма.

При изучении метрических книг Петропавловского собора конца XVIII в. и статистических данных по детской смертности в Пермской губернии в XIX – начале XX в. можно заключить, что такая высокая детская смертность сохранялась на протяжении нескольких столетий (в некоторые периоды даже повышалась).

Это связано с общим социально-экономическим развитием рассматриваемой территории и страны в целом, уровнем медицины, неблагополучным санитарно-гигиеническим состоянием населения (младенцы не получали должного ухода). Такой вывод сопряжен со спецификой до-индустриальной эпохи.

Следствием высокой детской смертности является низкий естественный прирост населения: рожденное поколение теряло около 50 % (и выше!) представителей к моменту достижения репродуктивного периода.

Список литературы Сопоставление показателей детской смертности в Перми в XVIII веке по данным метрических книг и палеоантропологических исследований

- Алексеев В.П. Палеодемография СССР // Советская археология. 1972. № 1. С. 3-21.

- Бахарев Д.С. Географическая дифференциация младенческой смертности в екатеринбургском уезде в конце XIX - начале XX вв. // Демографическая и семейная политика в контексте целей устойчивого развития: сб. стат. IX Уральского демографического форума. Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН, 2018. Т. 2. С. 38-43.

- Бахарев Д.С., Главацкая Е.М. Младенческая смертность в русском позднеимперском городе: уральский контекст // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2021. № 72. С. 5-14.

- Белькова А.Н. Названия болезней и их симптомов в метрических книгах первой половины XIX века Тюменского Духовного Правления (часть третья, об умерших) // Вестник Сургут. гос. пед. ун-та. 2010. № 2.

- Голикова С.В., Дашкевич Л.А. Спасение жизни детей: опыт уральских губерний в конце XIX начале XX века // Вестник Перм. ун-та. История. 2014. № 1(24).

- Данич А.В. Отчет о проведении археологических изысканий (археологическое наблюдение) на территории объекта культурного наследия федерального значения Достопримечательное место «Егошихинский медеплавильный завод, поселение» на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410041:24 по проекту «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при устройстве наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, наружного освещения здания «Петропавловский Собор» по адресу: Пермь, Советская, 1» (Открытый лист № 16152021 от 23 июля 2021 г.): в 4 т. / ООО «Гильдия Археологов». Пермь, 2022. 236 с.

- Кваша Е.А. Младенческая смертность в России в XX в. // Социс. 2003. № 6. Корчагин П.А. Губернская столица Пермь. Пермь: Книжный мир, 2006. 320 с.

- Куфтерин В. В. Атлас абрисов костей конечностей детей и подростков для возрастной экспресс-диагностики по материалам Гонур-депе. М.: Старый Сад, 2017. 154 с.

- Макарова Е.М. Новые данные по антропологии Свияжска (предварительные итоги) // Вестник антропологии. №1 (41). М., 2018. С. 35-47.

- Машарипова А.Х. Детская смертность у коми-зырян Нижнего Притоболья в конце XIX – начале XX в. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 1 (24). С. 133-137.

- Механик Н.С. Данные о возрастной анатомии ключиц // Тр. Воен.-мор. мед. акад. 1948. Т. 1, вып. 2.

- Пежемский Д. В. Определение биологического возраста в палеоантропологии и проблема возрастных интервалов // Тез. докл. V Конгресс этнографов и антропологов России, Омск, 9-12 июня 2003 г. М., 2003. С. 255.

- Пежемский Д. В. Половозрастная структура населения Петровского конца средневекового Пскова // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2010. С. 47-55.

- Пресса Р. Народонаселение и его изучение (демографический анализ). М.: Статистика, 1966. 444 с.

- Ражев Д.И., Святова Е.О. Палеодемографический анализ кладбища нового времени г. Верхотурья // Труды КАЭЭ. Пермь, 2007. № 4. С. 107-113.

- Романова Г. П. Опыт палеодемографического анализа условий жизни населения степных районов Ставрополья в эпоху ранней бронзы // Вопросы антропологии. 1989. Вып. 82. С. 67-77.

- Святова Е. О. Палеодемографический анализ кладбища нового времени г. Каменск-Уральского // Труды КАЭЭ. Пермь, 2008. № 5. С. 198-205.

- Смертин П.Р. Проблемы палеодемографии в работах археологов // XXI век - время молодых: сб. студ. науч. общества ПГГПУ (статьи магистрантов, аспирантов и молодых ученых). Пермь, 2019. С. 49-53.

- Федосова В.Н. Развитие современной палеодемографии (методические проблемы) // Российская археология. 1994. № 1. С. 67-76.

- Ferembach D., Schwidetzky I., StloukalM. Empfehlungen fur die Altersund Geshlechtsdiagnose am Skelett // HOMO: Journal of Comparative Human Biology. Amsterdam, 1979. p. 1-32.

- Johnston F.E. Growth of the Long Bones of Infants and Young Children at Indian Knoll // American Journal of Physical Anthropology. 1962. No. 20. Р. 249-254.

- Ubelaker D.H. Human Skeletal Remains: Excavation, Analysis, Interpretation. Chicago, 1978. 312 р.