Сопоставление психологических уязвимостей поколения "отцов" (предперестрочное поколение) и поколения "детей" (постперестроечное поколение)

Автор: Урываев Владимир Анатольевич, Баранов Андрей Анатольевич, Политов Ярослав Викторович, Углов Евгений Станиславович, Золотарева Владлена Вячеславовна, Сысоева Ольга Владимировна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психотерапия и медицинская психология

Статья в выпуске: 3 (104), 2019 года.

Бесплатный доступ

Социально-экономические и социально-психологические изменения в обществе способствуют формированию личностных черт, адаптирующих человека к историческим изменениям. В случае «психологических уязвимостей» личности (к примеру, ICD-10, Z73.1) важно знать выраженность и направленность таких изменений. Цель. Оценить влияние на формирование личностных черт феномена перестройки в российском обществе, оценить угрозы изменений особенностей личности в сторону дезадаптивности. Материал и методы. В исследовании приняли участие две группы испытуемых 19 лет (возраст указан на момент тестирования в 1992 г. и 2016 г.). Группы мы условно обозначили как «отцы» и «дети». В сравниваемые группы были включены студенты второго курса лечебного факультета медицинского вуза. В каждую группу вошло по 100 студентов. Применялись методики: 16-факторный личностный опросник Кеттелла (16 PF), тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, методика мотивационной индукции Ж. Нюттена. Результаты. Статистически значимые различия выявлены по факторам активного приспособления к действительности (по опроснику 16 PF факторы «В+», «Q3+»)...

Перестройка в России, студенты-медики, личностная адаптация, психологическая уязвимость, гендерные различия, межпоколенные различия, депрессия, психологическое консультирование, психотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/142222091

IDR: 142222091 | УДК: 316.613-057.875:159.922.8:316.346.36-044.332:364-785.6(470 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-3(104)-80-87

Текст научной статьи Сопоставление психологических уязвимостей поколения "отцов" (предперестрочное поколение) и поколения "детей" (постперестроечное поколение)

В отечественной и зарубежной литературе последних десятилетий продолжает оставаться актуальной проблема стигматизации психически больных [1, 7, 13, 14]. Существует распространенное мнение, что в обществе складываются стереотипы неоднозначного, особенного отношения к людям с психическими расстройствами. Стигматизация психически больных ассоциируется с дискриминацией, что нарушает социальную адаптацию таких пациентов в обществе, препятствует эффективному взаимодействию с врачом.

Э. Пинел (Pinel E.C., 1999) ввела в психологию определение «стигма-осознанности» (Stigma Consciousness), характеризующее степень осмысления пациентами с психиатрическим диагнозом воздействия проявлений внутренней стигмы и её последствий [18]. С точки зрения М.М. Кабанова (2001), процесс стигматизации заключается в наделении лица, обладающего психиатрическим диагнозом, образом девианта в глазах общества, типичными чертами, присущими душевнобольным, с последующим его дискредитированием широкой общественностью. Описываемый процесс длителен во времени и протекает постепенно, затрагивая различные аспекты психологического и социального функционирования человека [5]. Автор подчеркивает преждевременную «готовность» причислить себя к категории «душевнобольных», что обусловлено ценностью психического здоровья у индивида. В. Link et al. (2001) описали стигму как ответную реакцию психически больных и назвали её «самостигматиза-цией» [16]. Л.Г. Ионин (2000) указывает, что после изменения идентификации себя с «душевнобольными» наступает новый этап само-стигматизации – подтверждение обновленной идентификации другими людьми и адаптация к новым условиям среды, вследствие чего начинает полностью преобразовываться вся система отношений больного [4]. По мнению S. Sontag (2001), стигма выступает преградой для обращения за своевременной психиатрической помощью [17]. Ю.А. Александровский (2001) считает, что расстройства невротического уровня наиболее подвержены процессу само-стигматизации. Понимание больным своего психического статуса обусловлено внутренней картиной болезни, что непосредственно связано с механизмами развития заболевания и социальным функционированием [1].

На причины возникновения феномена стигматизации существует несколько точек зрения. Одни авторы находят в основе формирования стигматизации психически больных архитипи-ческие структуры, которые наследуются и видоизменяются под влиянием исторической эпохи [2]. Другие описывают закрепление стереотипа восприятия «безумия» ещё в детском возрасте, которые с течением времени усугубляются под воздействием средств массовой информации на сознание индивида [6]. Часть исследователей связывает появление стигматизации с низким уровнем нравственного самосознания индивида и общества в целом [8]. Отсутствие знаний о психических заболеваниях и опыта контактов с пациентами существенно влияет на процесс стигматизации.

И.И. Михайлова (2005) предлагает рассматривать процессы стигматизации и самостигма-тизации в их единстве и дает определение данному феномену: «совокупность реакций пациента на проявление психической болезни и статус психически больного в обществе, центральным переживанием которой является предполагаемая нравственная, моральноэстетическая несостоятельность больного» [9].

В отношении соматизированных расстройств (СР), которые представляют категорию «трудных больных» для первичного звена здравоохранения, следует обратить внимание, что свойственные им в течение длительного времени многочисленные обследования, малоэффективное лечение, «избегающее врача-психиатра поведение» происходит в силу ряда причин [11, 12]. А.В. Погосов, Ю.В. Богушев-ская (2017), показав роль социальнодемографических, информационных, клинических и организационных факторов, препятствующих своевременному обращению больных СР за специализированной помощью, предположили, что важное место здесь может принадлежать феномену самостигматизации.

Встречается мнение, что больные соматизи-рованными расстройствами не признают связи соматического дискомфорта с психологическими проблемами. Низкая психологическая культура населения обусловливает подозрительное отношение к врачам-психотерапевтам и боязнь обращаться к этим специалистам из-за страха «навешивания ярлыка» [3, 15].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение клинических и психологических проявлений самостигматизации у больных со-матизированными расстройствами.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описание клинических проявлений феномена, изучение выраженности самостигматизации у больных СР с разной длительностью наблюдения в психиатрической службе, определение типов личностной идентичности, разработка психообразовательной программы для больных с соматизированными расстройствами, направленной на преодоление самостигматизирующе-го отношения у больных к своему заболеванию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2016-2019 гг. в дневных стационарах ОБУЗ «ККПБ им. Святого великомученика и целителя Пантелеймона», психосоматическом отделении ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница» г. Курска обследовано 86 больных женщин с диагнозом «Сома-тизированное расстройство» (F45.0).

Для изучения психологических аспектов са-мостигматизации нами отобрано 45 больных, которые были разделены на две группы в зависимости от длительности наблюдения в психиатрических учреждениях. Основную группу составили 22 больных, впервые госпитализированных в психиатрические учреждения. В контрольную вошли 23 больных, госпитализированных повторно и имеющих более длительный период наблюдения у врача- психиатра (от 3 до 5 лет). Исключением являлись случаи повторной госпитализации, но со стажем наблюдения у психиатра менее 3 лет. Средний возраст больных в основной группе (n=22) составил 31,5±1,2 года, в контрольной группе (n=25) -31,6±0,8 года (р>0,5). Группы не имели статистически значимых различий по социальнодемографическим показателям.

Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы : клиникопсихопатологический, психодиагностический (опросник самостигматизации, методика изучения личностной идентичности - МИЛИ), методы статистической обработки данных.

Клинико-психопатологический метод включал диагностику соматизированного расстрой -ства (F45.0) с использованием критериев МКБ-10. Сбор анамнестических данных был дополнен расспросом о проявлениях стигматизации, затрагивающих различные аспекты жизни в ситуации болезни: представления об имеющемся заболевании, критика к своему состоя -нию, отношение к психически больным, представления о себе как о психически больном, имеющиеся или возможные ограничения в связи с психиатрическим заболеванием, отношение к проводимому лечению, его влиянию на взаимоотношения с микросоциумом, проявления «избегающего врача-психиатра поведения», желание скрыть факты обращения к врачу-психиатру, изменения характера, планирование своего будущего. Результаты расспроса заносились в специальную анкету.

Опросник самостигматизации, разработанный сотрудниками отдела организации психиатрической помощи НЦПЗ РАМН (Михайлова И.И., Ястребов В.С., Ениколопов С.Н., 2005), использовался для определения выраженности самостигматизации у конкретного больного. Утверждения опросника были представлены 83 вопросами и касались сфер психологического и социального функционирования респондента, каждой из которых соответствовала определенная группа ответов.

Методика изучения личностной идентичности (МИЛИ) (Шнейдер Л.Б., 2007) была направлена на выявление типов личностной идентичности. Она основана на принципах ассоциативного эксперимента и отражала способность субъекта воспринимать себя как целостное единство (личностная идентичность). Данный феномен предполагает несколько статусов (типов личностной идентичности). 1. Достигнутая позитивная идентичность - статус идентичности, которым обладает человек, сформировавший определенную совокупность личностно-значимых для него целей, ценностей и убеждений. 2. Мораторий - статус идентичности, при котором человек находится в состоянии кризиса идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя различные варианты. 3. Преждевременная идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще не делал независимых жизненных выборов, идентичность не осознается, это вариант навязанной идентичности. 4. Диффузная идентичность -это статус идентичности, при котором не имеется прочных целей, ценностей и убеждений и попыток их активно сформировать. 5. Псев-допозитивная – стабильное отрицание собственной уникальности или, напротив, её амбициозное подчеркивание, нарушение механизмов идентификации в сторону гипертрофи-рованности, ригидность Я-концепции, болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия.

В качестве основных методов статистической обработки данных использованы описательная и сравнительная статистика: критерий Пирсона χ² для оценки частоты встречаемости разных значений признака в двух и более эмпирических распределениях. Расчеты проводились с применением статистического пакета фирмы StatSoft STATISTICA (версия 10.0).

Первый этап исследования заключался в формировании мотивации на участие в исследовании, информировании обследуемых о проведении психодиагностических методик, представленных вопросами об отношении к своему диагнозу и лечению, влиянии заболевания на взаимоотношения с окружающими. Участники исследования дали информированное согласие на его проведение.

Второй этап представлял собой собственно исследование клинических и психологических особенностей стигматизации: выраженности самостигматизации, типов личностной идентичности, уровня дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере, показателей самооценки. Клинико-психопатологический метод (расспрос, наблюдение) был дополнен психодиагностическим исследованием. Исследуемым были предоставлены тестовый материал и бланки для заполнения. Инструктирование проводилось в соответствии с набором психодиагностических методик и предложенными к ним инструкциями.

Третий этап включал первичную обработку индивидуальных результатов с последующим предоставлением их в адаптированном виде. Проводилась статистическая обработка пер- вичных результатов. В дальнейшем осуществлено обобщение и анализ результатов исследования, представление полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное нами ранее исследование [3, 11, 12] отражает роль клинических, социальнодемографических, информационных, организационных (изменения в системе здравоохранения последних лет) и психологических факторов, препятствующих своевременному обращению больных СР за специализированной психиатрической помощью. На фоне низкого образовательного уровня, использования неавторитетных источников информации о своем заболевании, высокой внушаемости у больных СР обнаруживаются суждения предвзятого отношения к психиатрической помощи. Практические наблюдения свидетельствуют о том, что при своевременном направлении специалистами первичного звена здравоохранения (терапевт, невролог, эндокринолог и др.) на консультацию к врачу-психиатру больные СР не следуют их рекомендациям. Внимания заслуживают примитивные представления о психиатрических учреждениях, возможностях лечения. Больные считают, что в психиатрии применяются методы физического воздействия («связывают», «усмиряют», «делают уколы, чтоб дураком стал»), высказывают опасения «вдруг меня закроют в психушке?» или «не выпустят!» и др. Обывательские, а порой нелепые рассуждения о «кошмарах» в психиатрических учреждениях, знания о своем заболевании на уровне средневековых представлений являются отражением стигматизации. Непонимание целесообразности лечения телесных симптомов у врача-психиатра с установившимся негативно-предвзятым отношением к психиатрической службе, нежелание принимать во внимание наличие психологических проблем, связанных с возникновением жалоб соматического характера, напрямую связано с изучаемым феноменом самостигматизации.

Таблица 1. Клинические проявления (индикаторы) феномена самостигматизации

|

Индикатор самостигматизации |

Абс. |

% |

|

Отрицание психологических проблем и их связи с заболеванием |

80 |

93,02 |

|

Страх (фобия) критической оценки в социуме |

82 |

95,35 |

|

Чуждость мыслей о психическом заболевании |

86 |

100,0 |

|

Тревожные опасения возможных последствий (настороженность) |

78 |

90,70 |

|

Депрессивные включения |

75 |

87,20 |

|

Избегание темы разговора о возможном лечении у врача-психиатра |

84 |

97,67 |

|

Избегающее врача-психиатра поведение |

86 |

100,0 |

Клинико-психопатологическим методом у 86 больных СР (100%) обнаружены проявления самостигматизирующего поведения. Нами обозначен ряд симптомов, которые мы предлагаем рассматривать в качестве клинических проявлений феномена самостигматизации (табл. 1).

Наличие психологических проблем и их связи с возникновением заболевания отрицали 80 больных СР (93,02%). Врачи-клиницисты первичного звена здравоохранения, к которым неоднократно обращались на прием больные, при обсуждении безрезультатных обследований пытались обозначить психологические причины, предположить психогенные механизмы развития имеющихся симптомов. Степень отрицания психологических факторов была до крайности полярной - от категорического возмущения («все болезни от нервов») до мягкого отказа продолжать беседу на эту тему. Следует иметь в виду, что негативное отношение больного к попыткам объяснить данные расстройства психологическими причинами относится к числу общих диагностических указаний для всей рубрики соматоформных расстройств, одной из разновидностей которых являются собственно соматизированные (F45.0).

При обсуждении возможного диагноза психического расстройства и необходимости обратиться за консультацией к врачу-психиатру у 82 больных СР (95,35%) отмечался страх критической оценки в социуме (проявления социофобии). Они боялись, что о факте обращения в специализированные психиатрические учреждения станет известно их коллегам по работе, соседям и родственника, а это, в свою очередь, негативно скажется на их социальном положении. Навязчивые мысли, раздумья о наличии психического расстройства возникали у всех 86 больных (100% случаев). Они были тягостными, мучительными, крайне неприятными, чуждыми, вызывающими беспокойство и тревогу. Больные старались от них избавиться, пытались убедить себя путем прохождения многократных медицинских обследований в наличии соматической патологии.

Понимание необходимости обратиться за помощью к врачу-психиатру сопровождалось тревожными опасениями возможных отрицательных последствий у 78 больных (90,70%). При этом больные затруднялись объяснить, чем именно вызваны их опасения, каких конкретных нежелательных последствий для себя они ожидают. Беспричинная тревога способствует её усугублению.

Длительное существование соматизирован-ных проявлений, отсутствие объясняющих результатов диагностики, эффективности назначенного врачами-клиницистами лечения, тщетность попыток разобраться в причинах телесного недомогания на протяжении длительного времени - всё это способствовало появлению депрессивных включений. 75 больных (87,20%) отмечали снижение настроения, им не хватало энергии, активности в повседневной жизни («опускались руки»). При этом для диагностики клинически оформленного депрессивного расстройства не доставало основных, дополнительных и специальных критериев. Когда очередное обследование не давало результатов и общение с врачом сводилось к рекомендации обратиться к врачу-психиатру, больные отказывались от дальнейшего взаимодействия с этим специалистом и искали помощи в другом лечебном учреждении. Явный отказ или молчаливое нежелание обсуждать тему психиатрической помощи наблюдалось у 84 больных СР (97,67%).

Избегающее врача-психиатра поведение отмечалось на протяжении долгого времени (от 1 года до 6 лет и более) и проявлялось нежеланием обратиться за помощью к врачу-психиатру или психотерапевту, несмотря на рекомендации специалистов первичной медицинской сети. Стремление пройти многочисленные диагностические обследования является своеобразным ритуалом, прямой защитой от нежелательного обращения за специализированной помощью. Каждый из вышеописанных симптомов является индикатором феномена самостигматизации, который наряду с другими факторами препятствует своевременному лечению СР.

Далее в сравнительном аспекте проанализированы психологические проявления самостиг-матизирующего поведения, затрагивающего отношение к своему диагнозу и проводимому лечению, его влияние на взаимоотношения с окружающими, характерологические изменения, планирование своего будущего, у больных СР с разной длительностью наблюдения у врача-психиатра.

Впервые госпитализированные в психиатрическое учреждение больные СР (19 - 86,36%) предпочитали скрывать сведения о своем заболевании, факте госпитализации, опасаясь потери социального статуса и нарушений взаимоотношений с окружающими, насмешек со стороны знакомых и близких, отрицательных комментариев. В контрольной группе (18 - 78,26%)

доминировали высказывания противоположного содержания, они утверждали, что не видят смысла в сокрытии своего диагноза, их не беспокоит возможность распространения информации о лечении у врача-психиатра среди ближайшего окружения. Они отмечали, что в прошлом совершенно безосновательно беспокоились о том, как повлияет диагноз психического заболевания на дальнейшую жизнь, «что будет если кто-то узнает?». Более того, сожалели, что стов проконсультироваться у психиатра и не обратились раньше. Больные, имеющие опыт повторных госпитализаций, более позитивно оценивают эффективность лечения, убеждены в отсутствии каких-либо последствий психиатрического диагноза.

На рисунках 1, 2, 3 и 4 представлены диаграммы, отражающие ответы больных на те вопросы анкеты, которые содержат наиболее яркие проявления самостигматизирующего от- вовремя не прислушались к советам специали- ношения.

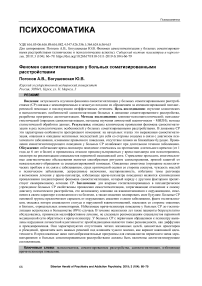

Рисунок 1. Распределение больных СР в группах по факту сокрытия психического заболевания

Долгое время Вы не хотели обращаться к врачу-психиатру?

Основная группа Контрольная грууппа

■ Да ■ Нет

Рисунок 2. Распределение больных СР в группах по наличию феномена «избегающего врача-психиатра поведения»

Ранее нами было описано свойственное для больных соматизированными расстройствами формирование «избегающего врача-психиатра поведение». Ответы на вопрос, затрагивающий проявления этого феномена, показали, что в основной группе он встречается у 20 больных (90,90% случаев). В течение нескольких лет эти пациенты безрезультатно обследовались, принимали малоэффективное лечение, не следова- ли рекомендациям специалистов первичной медицинской сети (терапевт, невролог, эндокринолог и др.) обратиться к врачу-психиатру. Отсюда вовремя нераспознанное расстройство и отсутствие адекватной помощи. У 19 больных СР (82,61%) контрольной группы, имеющих опыт неоднократных госпитализаций и наблюдения у врача-психиатра, проявления феномена избегающего поведения не обнаруживались.

Из-за болезни Вы стали другим человеком

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

81,8

Основная группа

18,2%

78,3%

21,7%

Контрольная группа

Да

Нет

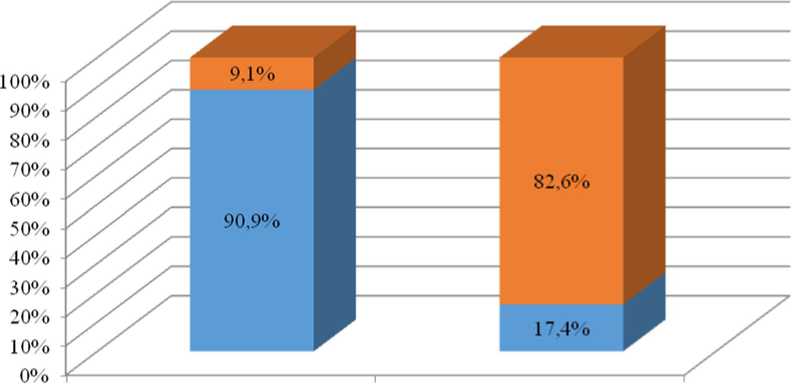

Рисунок 3. Распределение больных СР, обнаруживающих изменения в характере и поведении из-за болезни

Больные СР основной группы (18 человек -81,82%) отметили у себя существенные изменения в характере и поведении. Они считают, что наличие диагноза психического заболевания снизило их уверенность в себе, они стали робкими, нерешительными, чаще задумывались о том, где «всплывет» наличие диагноза, каково будет качество жизни, какие последствия возможны? У них присутствовало ощущение дискриминации и опасения предстоящей социальной изоляции. В контрольной группе большинство больных СР (18 человек - 78,26 %) не заметили значимых перемен в своем характере и привычном поведении. Они утверждали, что им «всё равно у кого лечиться, лишь бы болезнь ушла», «в психиатрии такие же больные, как и в любой другой больнице». Высказывания их в отношении лечения в психиатрии были более адекватны, оптимистичны, соответствовали их реальной жизненной ситуации.

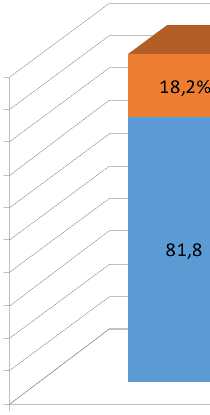

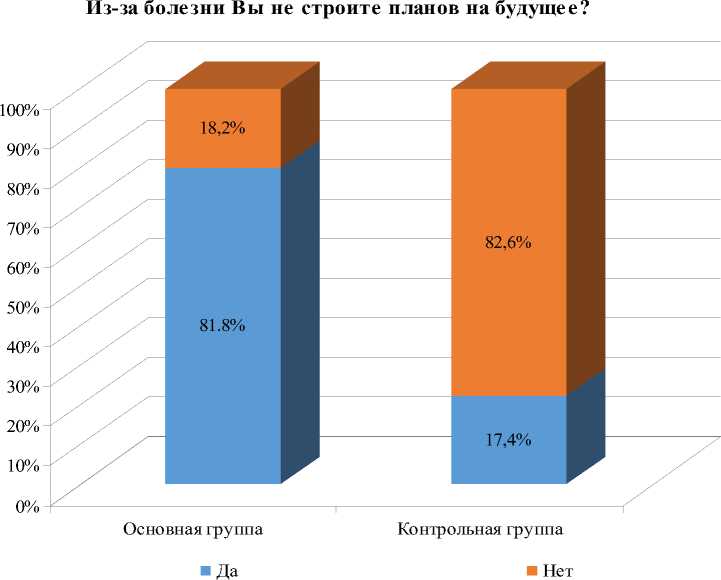

В отношении своего будущего в связи с наличием психиатрического диагноза заболевания 18 больных (81,82 %) основной группы не строят планов и ближайших перспектив, руководствуясь имеющимися на момент госпитализации представлениями о своем диагнозе. С учетом описанных нами ранее социальнодемографических сведений, а именно низкого образовательного уровня, ненадежных источ -ников информации (интернет-сайты, рассказы знакомых и др.), можно предположить, что знания и представления о причинах происхождения психического заболевания у больных, впервые госпитализированных в специализированное психиатрическое учреждение, часто бывают искаженные и соответствуют обыватель -ским представлениям. Именно этот аспект следует учесть при разработке дестигматизирующей программы для больных соматизирован-ными расстройствами.

Рисунок 4. Распределение больных СР в группах относительно планов на ближайшее будущее

У 19 больных (82,61%) СР контрольной группы, госпитализированных в психиатрический стационар повторно, отсутствуют какие-либо опасения из-за болезни, касающиеся дальнейшей реализации жизненных целей.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что больные СР с первичным обращением к психиатру склонны скрывать факт наличия имеющегося психиатрического диагноза, опасаясь потери социального статуса и нарушений взаимоотношений с окружающими. Кроме того, они отмечают негативное влияние заболевания на их характерологические особенности и поведение, опасаются строить планы на ближайшее будущее. Больные СР, имеющие опыт неоднократных госпитализаций в анамнезе и регулярно наблюдающиеся у врача-психиатра, не высказывают опасений по поводу диагноза психического заболевания, не видят препятствий во взаимодействии с окружающими и построении планов на будущее, спокойно относятся к возможности появления сведений об их заболевании среди ближайшего окружения.

Феномен самостигматизации в динамике соматизированного расстройства претерпевает изменения: на начальных этапах это выраженная самостигматизация, ожидание и опасение возможных негативных и неприятных последствий для себя со стороны социума в связи с диагнозом психического заболевания, опасения, изменение привычного поведения, отсутствие планов на ближайшее будущее. Вышеуказанные проявления самостигматизирующего отношения у больных соматизированными расстройствами, которые в течение более длительного времени наблюдаются у врача-психиатра, получают поддерживающее лечение и имеют опыт неоднократных госпитализаций в специализированные учреждения, отсутствуют.

Динамические изменения феномена само-стигматизации в нашем исследовании подтверждаются психологическими методами. В целях изучения выраженности самостигматизации у больных СР с первичным и повторным обращениями к психиатру нами был применен опросник по самостигматизации, разработанный сотрудниками отдела организации психиатрической помощи НЦПЗ РАМН (Михайлова И.И., Ястребов B.C., Ениколопов С.Н., 2005).

Для определения различий в группах мы использовали критерий х2 Пирсона для оценки частоты встречаемости разных значений признака в двух и более эмпирических распределениях. Анализ полученных результатов представлен в таблице 2.

Таблица 2. Распределение больных СР по выраженности самостигматизации в основной и контрольной группах (частотное распределение)

|

Выраженность самостигматизации |

Основная группа (n=22) |

Контрольная группа (n=23) |

p-level (критерий Пирсона) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Низкая |

5 |

22,72 |

14 |

60,86 |

p=0,01750* |

|

Средняя |

7 |

31,81 |

6 |

26,08 |

|

|

Высокая |

10 |

45,45 |

3 |

13,04 |

|

Примечание . p-level – Уровень статистической значимости; * – различия на уровне статистической значимости.

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, различия по частоте встречаемости выраженности самостигматизации в обеих группах больных СР обнаружены на уровне статистической значимости (р≤0,05). Лишь для 5 больных (22,72%), впервые госпитализированных в психиатрическое учреждение, оказалась характерна низкая выраженность самостигматизации. В группе больных, имеющих опыт госпитализации и более длительного наблюдения у врача-психиатра, низкая выраженность самостигма-тизации наблюдается в 2,67 раза чаще (14 обследованных ‒ 60,86%). Среди впервые обратившихся за психиатрической помощью больных СР средняя выраженность самостигмати-зации встречается у 7 человек (31,81%), аналогичный показатель среди госпитализированных повторно выявлен у 6 больных (26,08%), т.е. с практически идентичной частотой. Высокая выраженность самостигматизации отмечается у 10 больных СР (45,45%) с первичным обращением и в 3,48 раза реже у больных (3 ‒ 13,04%) из контрольной группы, имеющих более длительный опыт обращения за помощью к врачам-психиатрам.

Опираясь на полученные данные, можно сделать заключение о том, что высокая выраженность самостигматизации является характерной для пациентов с соматизированными расстройствами, которые впервые обратились за психиатрической помощью. Они более глубоко и болезненно переживают новую для себя роль психически больного и испытывают ограничения в различных сферах психологического и социального личностного функционирования в сравнении с пациентами, длительно наблюдающимися у врача-психиатра и имеющими опыт неоднократных госпитализаций в психиатрические учреждения. Феномен самостигма-тизации следует отнести к числу факторов, препятствующих своевременному обращению больных за оказанием психиатрической помощи. Самостигматизация, наряду с другими причинами, предрасполагает к формированию избегающего врача-психиатра поведения. Особенно ярко описанный феномен проявляется во время первичной госпитализации пациента в психиатрическое учреждение.

На следующем этапе нами было проведено изучение особенностей личностной идентичности у больных соматизированными расстройствами с различной длительностью наблюдения в психиатрических учреждениях.

Типы личностной идентичности у больных СР с различной длительностью сроков клинико-динамического наблюдения в психиатрических учреждениях изучены с помощью тестовой методики изучения личностной идентичности (МИЛИ) (Шнейдер Л.Б., 2007). Для нахождения различий в группах нами применялся критерий χ² Пирсона, который позволял оценить частоты встречаемости различных значений признака в двух и более эмпирических распределениях.

Анализ полученных результатов по частоте встречаемости типов личностной идентичности представлен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3. Распределение больных СР по частоте встречаемости типов личностной идентичности в основной и контрольной группах

|

Тип личностной идентичности |

Основная группа (n=22) |

Контрольная группа (n=23) |

p-level (критерий Пирсона) |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Псевдопозитивная |

2 |

9,09 |

1 |

4,34 |

p=,01053* |

|

Достигнутая позитивная |

4 |

18,18 |

10 |

43,47 |

|

|

Мораторий |

1 |

4,54 |

7 |

30,43 |

|

|

Диффузная |

9 |

40,90 |

3 |

13,04 |

|

|

Преждевременная |

6 |

27,27 |

2 |

8,69 |

|

Примечание . p-level – Уровень статистической значимости; * – различия на уровне статистической значимости.

Как видно из таблицы 3, различия по частоте встречаемости типов личностной идентичности в группах больных СР с различной длительностью наблюдения в психиатрических учреждениях обнаружены на уровне статистической значимости (р<0,05). В группе больных СР с первичным обращением к психиатру псевдопозитивная идентичность характерна для 2 испытуемых (9,09%), в группе с повторным обращением к психиатру - для 1 (4,34%). В основной группе достигнутая позитивная идентичность встречается у 4 больных СР (18,18%), в контрольной группе в 2,39 раза чаще (10 -43,47%). Тип личностной идентичности «мораторий» обнаружен у 1 больного СР (4,54%) с первичным обращением и у 7 пациентов (30,43%) с повторной госпитализацией. Для 9 больных СР (40,90%) основной группы свойственно формирование диффузной идентичности, в то время как у больных с повторным обращением указанный тип наблюдается у 3 обследованных (13,04%). Преждевременная идентичность отмечена в 6 случаях (27,27%) у больных СР основной группы, в контрольной группе - у 2 больных (8,69%).

Изучение типов личностной идентичности в группах больных СР с различной длительностью наблюдения в психиатрических учреждениях показало, что для пациентов с первичным обращением к психиатру доминирующими являются две разновидности, такие как диффузная и преждевременная. Идентичность в данном случае будет характеризоваться отсутствием четких жизненных целей, ценностей и убеждений, а также принятием всех важных решений под контролем других людей, что расценивается как вариант навязанной идентичности. В группе больных с повторными обращениями и более длительным опытом наблюдения у врача-психиатра из типов личностной идентичности превалируют «мораторий» и «достигнутая позитивная идентичность». В первом случае они отражают наличие кризиса идентичности и активные попытки выхода человека из него, во втором - наличие прочных жизненных целей и ценностей.

Более широкое понятие процесса стигматизации как предвзятого отношения к психически больным в обществе у больных соматизиро-ванными расстройствами сводится непосредственно к более узкому пониманию феномена самостигматизации Он отражает установку, готовность или ответную реакцию пациента на свое заболевание и существующую обществен- ную стигму. Наряду с другими социальнодемографическими, информационными и психологическими факторами у больных СР обозначенные проявления самостигматизации играют важную роль для своевременности обращения за психиатрической помощью. Рассматриваемый феномен самостигматизации как предиспозиция, ожидание особого негативного отношения к себе со стороны общества, попытка принять на себя роль психически больного -всё это участвует в формировании избегающего врача-психиатра поведения. Изучение выраженности феномена самостигматизации и длительности наблюдения и лечения у врача-психиатра показало существование взаимосвязи. Приобретаемый больными СР опыт взаимодействия с врачами-психиатрами, психологами, общения с другими больными могут оказывать влияние на снижение проявлений самостигма-тизации. Приоритетным становится вопрос более раннего вмешательства (инициальные этапы динамики СР) и включения программ дестигматизации на этапе диагностики СР в первичном звене здравоохранения.

Предлагаемые нами алгоритмы ранней диагностики соматизированных расстройств для специалистов городских поликлиник, медицинских диагностических центров содержат тематические блоки (тренинги), которые помогут больным понять психологическую природу возникновения соматических симптомов, преодолеть мнимую опасность диагноза психического расстройства, осознать ошибочность взглядов на воображаемые негативные последствия, дискриминацию со стороны общества. Дестигматизация - это одна из основных задач, которая возникает перед специалистами как в области психиатрии, клинической психологии, так и является необходимой составляющей в практической работе специалистов первичной медицинской сети с больными соматизирован-ными расстройствами.

ВЫВОДЫ

Феномен самостигматизации у больных СР следует отнести к числу факторов, препятствующих своевременному обращению за специализированной помощью и способствующих развитию избегающего врача-психиатра поведения. Самостигматизация при СР наиболее ярко проявляется у больных, впервые обратившихся за помощью в психиатрические учреждения. Они глубже и болезненнее переживают новую для себя роль психически больного и испытывают ограничения в различных сфе- рах психологического и социального функционирования в сравнении с пациентами, длительно наблюдающимися у психиатра и имеющими опыт госпитализаций в психиатрические учреждения.

Предложены клинические проявления феномена самостигматизации у больных СР, являющиеся его индикаторами: отрицание психологических проблем и их связи с заболеванием, страх (фобия) быть критически оцененным в социуме, чуждость мыслей о психическом заболевании, тревожные опасения возможных последствий (настороженность), депрессивные включения, избегание темы разговора о возможном лечении у врача-психиатра, избегающее врача-психиатра поведение.

В динамике заболевания у больных сомати-зированными расстройствами, имеющих повторные госпитализации в анамнезе и более длительный опыт наблюдения и лечения у врача-психиатра, выраженность самостигматиза-ции снижается.

Исследование типов личностной идентичности в группах больных соматизированными расстройствами с различной длительностью наблюдения в психиатрических учреждениях показало, что для пациентов с первичным обращением к психиатру преобладающими являются такие как диффузная и преждевременная личностная идентичность. Они характеризуются отсутствием четких жизненных целей, ценностей и убеждений, принятием всех важных решений под контролем других людей как вариант навязанной идентичности.

Для больных СР с повторной госпитализацией свойственны такие разновидности личностной идентичности, как мораторий и достигнутая позитивная идентичность. Указанные типы в первом случае отражают наличие кризиса идентичности и активные попытки выхода человека из него, во втором – наличие прочных жизненных целей и ценностей.

Полученные результаты необходимо учитывать в предложенной нами ранее психообразовательной программе для больных соматизиро-ванными расстройствами, дополнить её дестигматизирующей составляющей. Это позволит больным СР сформировать грамотные представления о своем заболевании, осознать необходимость более раннего обращения за специализированной психиатрической помощью, преодолеть избегающее отношение к врачу-психиатру и осуществить профилактику процесса самостигматизации.

Список литературы Сопоставление психологических уязвимостей поколения "отцов" (предперестрочное поколение) и поколения "детей" (постперестроечное поколение)

- Брель Е.Ю. Алекситимия в структуре "практически здоровой" личности. Сибирский психологический журнал. 2018; 67: 89-101. DOI: 10.17223/17267080/67/7

- Брель Е.Ю., Стоянова И.Я. Феномен алекситимии в клинико-психологических исследованиях. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2017; 4(97): 74-81. DOI: 10.26617/1810-3111-2017-4(97)-74-81

- Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. СПб.: Речь, 2004: 104.

- Клюева Н.В. Психология переживания культурной травмы и нестабильность России. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2016; 6(41) [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru

- Ловелле Р.П. Психологическая уязвимость. Психологические основы деятельности врача. Избранные лекции и статьи / под ред. Р.П. Ловелле и Н.В. Кудрявой М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 1999: 19-23.

- Николаева Е.И., Меренкова В.С. Нужна ли новая парадигма психологии здоровья? Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2017; 9, 4(45) [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru

- Новые психологические контексты становления личности в меняющемся мире / под ред. Э.В. Галажинского, В.И. Кабрина. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017: 282.

- Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2004: 608.

- Пособие по применению личностного опросника Р. Кеттелла 16 PF / сост. А.А. Рукавишников, М.В. Соколова. 3-е изд. Ярославль: НПЦ "Психодиагностика", 2000: 34.

- Рогачева Т.В., Самсонов С.А. Взаимосвязь клинических и психологических факторов невынашивания беременности. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2015; 5(34) [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru

- Семке В.Я., Брель Е.Ю., Стоянова И.Я. Психологическая модель алекситимии в ракурсе факторного анализа. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009; 1(52): 93-95.

- Табидзе А.А. Тест Кеттелла и его новая интерпретация с позиции клинической психологии. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2015; 6(35) [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru

- Тест умственных способностей. Руководство / Авторы адаптации: Сенин И.Г., Сорокина О.В., Чирков В.И. Ярославль: НПЦ "Психодиагностика", 1993: 27.

- Урываев В.А. Российская молодежь в эпоху трансформации общества: поколение XP и поколения X, Y, Z. Медицинская психология в России: электронный научный журнал. 2017; 9, 5(46) [Электронный ресурс]. URL: http://mprj.ru

- Урываев В.А. Динамика личностных изменений и ценностей студентов-медиков в конце XX -начале XXI вв. в вопросах семейных отношений. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2014; 3(84): 87-90.

- Colman I., Ploubidis G.B., Wadsworth M.E.J., Jones P.B., Croudace T.J. A longitudinal typology of symptoms of depression and anxiety over the life course. Biol. Psychiatry. 2007; 62: 1265-1271.

- DOI: 10.1016/j.biopsych.2007.05.012

- Aboud F.E., Yousafzai A.K. Global Health and Development in Early Childhood. Annu Rev Psychol. 2015; 66(1): 433-457.

- DOI: 10.1146/annurevpsych-010814-015128

- Bornstein M.H. Human Infancy … and the Rest of the Lifespan. Annu. Rev. Psychol. 2014; 65(1): 121-158.

- DOI: 10.1146/annurev-psych-120710-100359

- Kojima C., Sasaki H., Tsuchiya Y., Goto K. The influence of environmental temperature on appetiterelated hormonal responses. Journal of Physiological Anthropology. 2015; 34: 22.

- DOI: 10.1186/s40101-015-0059-1