Сорбция радиоактивных элементов цеолитсодержащими породами

Автор: Шушков Д.А., Шуктомова И.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1 (13), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено исследование сорбции радиоактивных элементов (урана, радия, тория) в статических условиях из водных растворов различными сорбентами: клиноптилолит- и анальцимсодержащие породы, анальцим. Установлена вы- сокая степень поглощения радия, урана и тория анальцимсодержащими по- родами. В то время как клиноптилолитсодержащие породы практически пол- ностью сорбируют торий и радий, извлечение урана из раствора протекает хуже. Анальцим проявляет высокие сорбционные свойства только по отно- шению к торию.

Цеолиты, цеолитсодержащие породы, анальцим, клиноптилолит, радиоактивные элементы, сорбция

Короткий адрес: https://sciup.org/14992588

IDR: 14992588 | УДК: 549.67:546.79

Текст научной статьи Сорбция радиоактивных элементов цеолитсодержащими породами

Природные цеолиты широко применяют в области охраны окружающей среды, например, при очистке промышленных сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенола, аммония и радиоактивных элементов. Помимо высоких ионообменных и сорбционных свойств цеолиты характеризуются термической, химической, радиационной устойчивостью, механической прочностью и необратимостью сорбции. Указанные физико-химические свойства во многом зависят от вида цеолита и, соответственно, особенностей его структуры: размера входных окон каркаса, объема полостей, отношения Si/Al, состава и положения катионов. При необходимости очистки больших объемов радиоактивно загрязненных вод преимуществами природных цеолитов перед синтетическими сорбентами являются их дешевизна в сочетании с достаточно высокими сорбционными характеристиками, а также широкая распространенность.

Способность цеолитов и цеолитсодержащих пород эффективно поглощать и прочно удерживать радионуклиды показана во многих работах [1, 2, 3; обзоры 4, 5]. Поэтому представляется актуальным исследование сорбции радиоактивных элементов, а также прочности их поглощения цеолитовыми породами, залегающими на территории Республики Коми. Данные породы имеют большое площадное распространение и локализованы в отложениях широкого возрастного диапазона (девона, карбона, перми, юры), цеолитовая минерализация представлена анальцимом и клиноптилолитом. Хотя по содержанию цеолитов (от первых процентов до 2030 %) породы относятся к бедным, их следует рассматривать как сорбционное сырье смешанного состава, поскольку цеолиты ассоциируют с глинистыми минералами, которые содержатся в количестве от 50 до 70 % и также обладают сорбционными свойствами.

Материалы и методы

В настоящей работе проведено исследование сорбции радиоактивных элементов (урана, тория, радия) клиноптилолит-, анальцимсодержащи-ми породами и анальцимом. Анальцимсодержащие породы Веслянской группы проявлений (Коинская цеолитоносная площадь, Южный Тиман) представлены верхнепермскими алевролитами и аргилли- тами, значительно реже – мергелями. Анализ минерального состава показал, что породы характеризуются высоким содержанием глинистой составляющей (50-70 %), которые пропитаны оксидами и гидроксидами железа. Присутствуют также кварц (10-30 %), анальцим (1-30 %), полевые шпаты (210 %), карбонаты (2-5 %), пирокластический материал. Глинистые минералы представлены неупорядоченной, в основном разбухающей, смешанос-лойной фазой (иллит-смектит, иллит-хлорит), в незначительном количестве – каолинит и хлорит. Детальное описание данных пород изложено в работе [6], краткая характеристика образцов дана в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика образцов цеолитсодержащих пород

|

Тип цеолит-содержащих пород |

Номер образца |

Описание (характеристика) |

|

Клиноптилолит-содержащая |

538-35 |

Глина темно-серая со светлыми вкраплениями |

|

541-19 |

Глина темно-серая углеродистая |

|

|

541-31 |

Глина темно-серая |

|

|

541-32 |

Горючий сланец серозеленый |

|

|

Анальцим-содержащая |

50201 |

Алевролит светлокоричневый, проявление «Веслянское-2» |

|

551 |

Аргиллит темно-коричневый с серыми пятнами, проявление «Весляна» |

|

|

56402 |

Аргиллит серый, проявление «Веслянское-1» |

|

|

58603 |

Аргиллит коричневый с серыми пятнами, проявление «Чернореченское» |

|

|

58901 |

Аргиллит коричневый, проявление «Весляна» |

Для выявления роли анальцима в процессе сорбции радионуклидов выделили его мономине-ральную фракцию. Сначала, согласно опубликованной в работе [6] схеме обогащения, получали анальцимовый концентрат. Далее его очищали от различных примесей (кварц, глинистые минералы и др.) разделением в тяжелой жидкости (бромоформ + спирт) и проводили чистку под бинокуляром. Чистота анальцима подтверждена рентгенофазовым, химическим и термическим анализами.

Клиноптилолитсодержащие породы выявлены в верхнеюрских отложениях при изучении Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев. Клиноптилолит встречен в различных типах глин и горючих сланцев. По данным рентгендифракционного анализа, минеральный состав представлен кварцем, хлоритом, иллитом, смешанослойной фазой (хлорит-смектит, иллит-смектит), клиноптилолитом, полевым шпатом. Содержание клиноптилолита варьирует от десятых долей процента до 25–30 %. Предварительные результаты исследования изложены в работе [7]. Клиноптилолит или клиноптилолитовый концентрат к настоящему времени не выделяли.

Для выполнения экспериментов сорбционный материал дробился до фракции менее 1.0 мм. Сорбцию проводили в статических условиях при комнатной температуре и соотношении твердой и жидкой фаз 1:10 (3 г сорбента и 30 мл раствора) из водных растворов нитрата уранила, хлорида радия и хлорида тория, в которых радионуклиды были представлены природной смесью изотопов [8]. Время контакта фаз составляло 24 ч, рН раствора – 6. Кислотность жидкой фазы доводили до необходимого уровня путем подщелачивания концентрированным (13 моль/л) раствором гидроксида аммония, рН жидкой фазы измеряли компактным рН-метром «Wissenschaftlich-Techische Werkstatne GmbH, Германия». После сорбции сорбенты отделяли от жидкой фазы фильтрованием. В фильтрате определяли содержание радионуклидов, по убыли которых рассчитывали степень поглощение урана, радия и тория.

Определение естественных радионуклидов в фильтратах проводили по общепринятым методикам. Содержание урана определяли люминесцентным методом (чувствительность 2.0 ⋅ 10-8 г/г) по свечению перлов с NaF, интенсивность свечения измеряли на фотометре «ЛЮФ-57» [9]. Определение тория проводили фотоколориметрически с арсеназо III с отделением примесей на катионите КУ-2, чувствительность метода 1.0 ⋅ 10-8 г/г [10]. Радий определяли эманационным методом на приборе «Альфа-1», чувствительность – 2.0 ⋅ 10-12 г/г [11].

Прочность поглощения оценивали по содержанию радионуклидов в вытяжках, полученных последовательной обработкой обогащенного радионуклидами сорбента дистиллированной водой, 1М растворами ацетата аммония (CH 3 COONH 4 ) и соляной кислоты (HCl).

Результаты исследований

Содержание радиоактивных элементов. В цеолитовых породах они варьируют в значительных пределах (табл. 2), иногда превышая кларко-вое содержание в почвах. В анальциме удельная активность урана и тория значительно ниже среднего содержания в почвах (в 12.5 и 15.7 раза соответственно), радия – 1.5 раза. Анальцимсодержа-щие породы отличаются от клиноптилолитсодер-жащих более низкой концентрацией радионуклидов. В анальцимсодержащих породах радиоактивные элементы ниже среднего содержания их в почве, в клиноптилолитсодержащих радий (за исключением одного образца) превышает кларк в 1.2–3.1 раза, уран – в 1.4–7 раз, меньше кларка только содержание тория.

Сорбция естественных радионуклидов. Результаты исследования сорбции радионуклидов анальцимом и цеолитсодержащими породами представлены в табл. 3. Полученные данные показывают, что анальцим- и клиноптилолитсодержа-щие породы (кроме образца 541-32) полностью поглощают торий из раствора – степень извлечения

Таблица 2

Содержание радиоактивных элементов в сорбентах

|

Тип цео-литсодер-жащих пород |

Образец |

Уран, г/г (⋅10-6) |

Торий, г/г (⋅10-6) |

Радий, г/г (⋅10-12) |

|

Клиноптилолит-содержащая |

538–35 |

5.28 |

11.96 |

2.49 |

|

541-19 |

4.24 |

8.47 |

6.17 |

|

|

541-31 |

3.48 |

11.0 |

1.98 |

|

|

541-32 |

17.60 |

5.66 |

2.91 |

|

|

Анальцим-содержащая |

50201 |

1.00 |

5.26 |

0.48 |

|

551 |

1.16 |

9.03 |

н/о |

|

|

56402 |

1.64 |

9.33 |

1.45 |

|

|

58603 |

1.36 |

8.91 |

0.57 |

|

|

58901 |

1.28 |

7.54 |

1.44 |

|

|

Анальцим |

0.20 |

0.83 |

1.32 |

|

|

Среднее содержание в почвах (кларк) [12] |

2.50 |

13.0 |

2.00 |

|

Примечание. н/о – не обнаружено

Таблица 3

Сорбция естественных радионуклидов анальцимом и цеолитсодержащими породами

|

Тип цео-литсодер-жащих пород |

Образец |

Концентрация радионуклида в растворе после сорбции |

Степень извлечения, % |

|

радий, ⋅10-10 г (исходное содержание радия в растворе 9.5⋅10-10 г) |

|||

|

Клинопти-лолитсо-держащая |

538-35 |

0.0065 |

99.9 |

|

541-19 |

0.127 |

98.7 |

|

|

541-31 |

0.042 |

99.6 |

|

|

541-32 |

0.20 |

97.9 |

|

|

Анальцим-содержащая |

50201 |

0.0155 |

99.8 |

|

551 |

0.0376 |

99.6 |

|

|

56402 |

0.0234 |

99.8 |

|

|

58603 |

0.0748 |

99.2 |

|

|

58901 |

0.0297 |

99.7 |

|

|

Анальцим |

3.6 |

64.2 |

|

|

уран, ⋅10-6 г (исходное содержание урана в растворе 24⋅10-6 г) |

|||

|

Клинопти-лолитсо-держащая |

538–35 |

5.3 |

77.9 |

|

541-19 |

5.9 |

75.4 |

|

|

541-31 |

6.9 |

71.3 |

|

|

541-32 |

4.6 |

80.8 |

|

|

Анальцим-содержащая |

50201 |

0.35 |

98.5 |

|

551 |

0.2 |

99.2 |

|

|

56402 |

0.08 |

99.7 |

|

|

58603 |

0.25 |

98.9 |

|

|

58901 |

0.24 |

99.0 |

|

|

Анальцим |

10.7 |

55.4 |

|

|

торий, ⋅10-6 г (исходное содержание тория в растворе 15⋅10-6 г) |

|||

|

Клинопти-лолитсо-держащая |

538–35 |

н/о |

100 |

|

541-19 |

н/о |

100 |

|

|

541-31 |

н/о |

100 |

|

|

541-32 |

0.9 |

94 |

|

|

Анальцим-содержащая |

50201 |

н/о |

100 |

|

551 |

н/о |

100 |

|

|

56402 |

н/о |

100 |

|

|

58603 |

н/о |

100 |

|

|

58901 |

н/о |

100 |

|

|

Анальцим |

0.3 |

98 |

|

Примечание. н/о – не обнаружено составляет 100.0 %. Анальцим поглощает торий немного хуже, степень извлечения равна 98.0 %.

Выявлена также сильная сорбция радия цео-литсодержащими породами: от 97.9 до 99.9 % извлекается из раствора клиноптилолитсодержащими и от 99.2 до 99.8 % – анальцимсодержащими породами. Поглощение радия анальцимом протекает значительно хуже: сорбируется лишь 64.2 %.

В отношении урана высокие сорбционные свойства проявляют анальцимсодержащие породы: они сорбируют от 98.5 до 99.7 % радионуклида из раствора, в то время как клиноптилолитсодержа-щие – от 71.3 до 80.8 %, анальцимом из раствора извлекается чуть более 50 % урана.

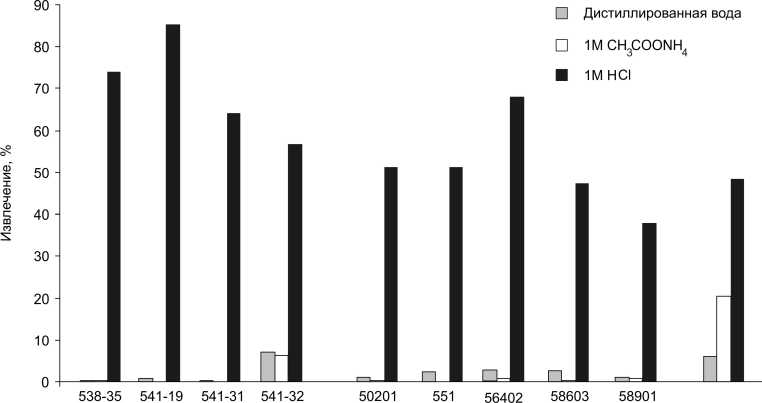

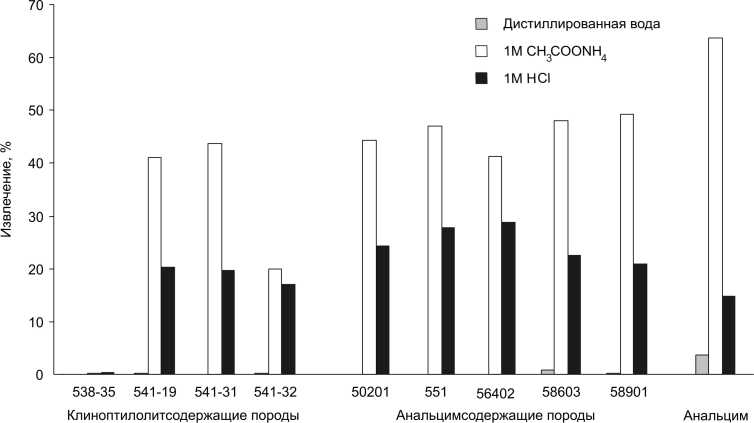

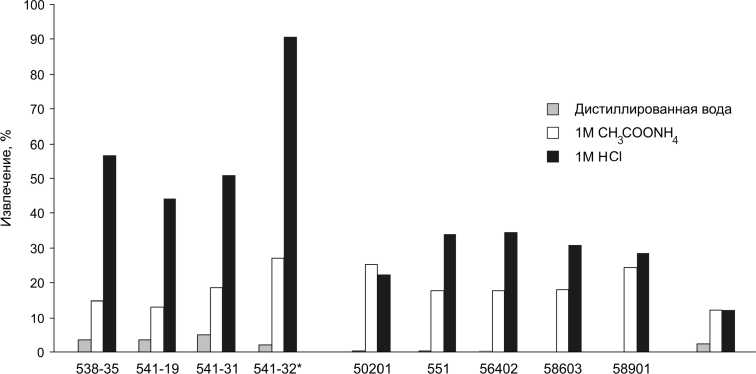

Прочность поглощения элементов. Для естественных радионуклидов, представленных в природных растворах в ультрамикроконцентрациях и в силу этого не способных насытить сорбент до предела, важна прочность поглощения элементов или образуемых им соединений [3]. Результаты исследования прочности поглощения радионуклидов показаны на рис. 1–3.

Как упоминалось выше, прочность поглощения оценивали по содержанию радионуклидов в вытяжках, полученных последовательной обработкой обогащенного радионуклидами сорбента дисти-стиллированной водой, 1М растворами ацетата аммония (CH 3 COONH 4 ) и соляной кислоты (HCl). При обработке дистиллированной водой в жидкую фазу переходят водорастворимые соли, органические и неорганические соединения. Воздействие ацетата аммония показывает склонность поглощенных радионуклидов и их соединений к ионному обмену. Соляной кислотой извлекаются более прочносвязанные формы радионуклидов, связанные с подвижными и устойчивыми оксидами, и растворимые органические соединения. Следует отметить, что в кислой среде происходит разрушение структуры цеолитов и глинистых минералов, что приводит к извлечению радионуклидов в раствор.

Результаты экспериментов показали, что торий наиболее прочно удерживается цеолитсодер-жащими породами. Наблюдается его незначительное извлечение в раствор при взаимодействии с водой, а также в результате ионного обмена с ацетатом аммония (рис. 1). Так, при обработке дистиллированной водой клиноптилолитсодержащей породы в раствор переходит только 0.3–0.7 % поглощенного радионуклида, при обработке ацетатом аммония – от 0 до 0.3 % (за исключением образца 541-32, который удерживает торий менее прочно). Аналогичные воздействия на анальцимсодержа-щую породу приводят к извлечению в раствор 1.0– 2.7 и 0–0.7 % тория соответственно. И только в кислой среде наблюдается значительная десорбция радионуклида: от 56.7 до 74.0 % в случае клиноп-тилолитсодержащих пород и от 38.0 до 68.0 % – анальцимсодержащих. Анальцим слабее удерживает торий при обработке водой и ацетатом аммония: извлекается 6.1 и 20.4 % соответственно,

Клиноптилолитсодержащие породы Анальцимсодержащие породы Анальцим

Рис. 1. Прочность поглощения тория цеолитсодержащими породами и анальцимом.

Рис. 2. Прочность поглощения радия цеолитсодержащими породами и анальцимом.

Клиноптилолитсодержащие породы Анальцимсодержащие породы Анальцим

Рис. 3. Прочность поглощения урана цеолитсодержащими породами и анальцимом. (Примечание. * – в образце 541-32 сумма мобильных форм больше 100 % за счет высокого содержания урана в самой породе и его извлечения соляной кислотой).

воздействие кислоты приводит к десорбции 48.3 % радионуклида.

Как видно на рис. 1–3, в результате воздействия ацетата аммония из всех радиоактивных элементов радий наиболее склонен к ионному обмену, что приводит его к значительному извлечению в раствор из клиноптилолитсодержащих пород (20.0–43.7 %, кроме образца 538-35, из которого извлекается только 0.5 % радионуклида) и аналь-цимсодержащих (41.4–49.2 %), а также анальцима (более 60 %). При обработке водой радий прочно удерживается цеолитсодержащими породами и анальцимом – десорбируется менее 1.0 и 3.6 % соответственно. Однако кислотная обработка, хоть и в меньшей степени по сравнению с ацетатом аммония, также способствует извлечению радионуклида.

Анальцим гораздо прочнее цеолитсодержа-щих пород удерживает уран: 2.3 % десорбируется при обработке водой и по 12.1 % – кислотой и ацетатом аммония (рис. 3). Анальцимсодержащие породы также прочно удерживают уран при обработке водой: извлекается всего 0.1–0.3 % радионуклида, но при воздействии ацетата аммония и кислоты в раствор переходит уже 17.6–25.4 и 22.4–34.7 % соответственно. Наименее слабо удерживающими уран сорбентами оказались клиноптилолитсодержащие породы: уже при обработке водой выделяется 2.1– 4.9 % радионуклида, от 13.2 до 26.9 и от 44.2 до 56.7 % (а в образце 541-32 – более 90 %) десорбируется ацетатом аммония и соляной кислотой соответственно.

Выводы

Таким образом, результаты исследования сорбции различными цеолитовыми сорбентами показали, что анальцимсодержащие породы являются эффективными сорбентами тория, радия и урана, причем степень поглощения тория для всех образцов данных пород составляет 100 %. Анальцим проявляет высокие сорбционные свойства только по отношению к торию, в то время как поглощение радия и урана значительно ниже (64.2 и 55.4 % соответственно). Клиноптилолитсодержащие породы практически полностью сорбируют торий и радий, однако извлечение урана из раствора протекает хуже и варьирует от 71.3 до 80.8 %.

Эксперименты по десорбции показали, что наиболее прочно удерживается торий, для которого наблюдается лишь незначительное извлечение в раствор при взаимодействии с водой и ацетатом аммония. Установлено, что анальцим гораздо прочнее поглощает уран по сравнению с цеолитсодер-жащими породами. Слабая прочность поглощения радия вызвана его склонностью к ионному обмену, в результате чего в раствор переходит около 50 % поглощенного цеолитсодержащими породами радионуклида, а в случае анальцима извлечение составляет более 60 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 12-Т-5-1022 и научного проекта молодых ученых УрО РАН №13-5-НП-62.

Список литературы Сорбция радиоактивных элементов цеолитсодержащими породами

- Гончарук В.В., Корнилович Б.Ю., Лукачина В.В. Очистка радиоактивно загрязненных вод природными сорбентами//Химия и технология воды. 1996. Т. 18. № 2. С. 131-139.

- Кротков В.В., Нестеров Ю.В., Абдульманов И.Г. и др. Модифицированные природные цеолиты и цеолитсодержащие композиты -эффективные сорбенты радионуклидов и других вредных веществ//Экология и промышленность России. 1997. № 10. С 4-6.

- Рачкова Н.Г., Шуктомова И.И. Роль сорбентов в процессах трансформации соединений урана, радия и тория в подзолистой почве. СПб.: Наука, 2006. 146 с.

- Кузнецов Ю.В. Щебетковский В.Н., Трусов А.Г. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений. М.: Атомиздат, 1974. С. 230-234.

- Цицишвили Г.В., Андроникашвили Т.Г., Киров Г.Н., Филизова Л.Д. Природные цеолиты. М.: Химия, 1985. С. 156-162.

- Шушков Д.А., Котова О.Б., Капитанов В.М., Игнатьев А.Н. Анальцимсодержащие породы Тимана как перспективный вид полезных ископаемых. Сыктывкар, 2006. 40 с. (Научные рекомендации -народному хозяйству/Коми научный центр УрО РАН. Вып. 123).

- Салдин В.А., Бурцев И.Н., Симакова Ю.С., Филиппов В.Н. Цеолиты в верхнеюрских породах Чим-Лоптюгского месторождения горючих сланцев (Яренский сланценосный район)//Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах: Материалы Российского совещания с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2012. С. 112-115.

- Титаева Н.А. Ядерная геохимия. М.: Изд-во МГУ, 1992. 272 с.

- Добролюбская Т.С. Люминесцентный метод//Аналитическая химия урана. М., 1962. С. 143-165.

- Кузнецов В.И., Саввин В.Б. Чувствительное фотометрическое определение тория с реагентом арсеназо III//Радиохимия. 1961. Т. 3. № 1. С. 79-86.

- Старик И.Е. Основы радиохимии. Л., 1969. 247 с.

- Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: Высшая школа, 1975. 342 с.