Сорбционное извлечение Cu (II) и Co (II) модифицированным композитом на основе нанопористого оксида алюминия

Автор: Силина Ю.Е., Спиридонов Б.А., Битюцких М.Ю., Кучменко Т.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Фундаментальная и прикладная химия, химическая технология

Статья в выпуске: 3 (57), 2013 года.

Бесплатный доступ

Обсуждается применение в качестве композита для концентрирования и извлечения тяжелых металлов модифицированного нанопористого оксида алюминия (ПОА). Определены условия синтеза матрицы ПОА, выбран оптимальный поверхностно-активный реагент для ее модификации. Спектрофотометрическими исследованиями установлено, что синтезированный сорбент обладает комплексообразующими свойствами и пригоден для концентрирования металлов из растворов.

Нанопористый оксид алюминия, модификация, сорбция, тяжелые металлы

Короткий адрес: https://sciup.org/14040064

IDR: 14040064 | УДК: 543.544.344+543.067.5

Текст научной статьи Сорбционное извлечение Cu (II) и Co (II) модифицированным композитом на основе нанопористого оксида алюминия

Кроме того, известно, что простое адсорбционное закрепление не всегда обеспечивает нанесение реагентов, следовательно, контакт с аналитом тест-системы должен быть очень коротким, что допустимо только для газового анализа (тест-полоски). При анализе водных фаз необходимо применение ионноге-ных гидрофобных ПАВ. Решение проблемы возможно при использовании в качестве модификаторов соединений, содержащих большое количество функциональных группировок, чтобы обеспечить одной из них сцепление с поверхностью матрицы (якорные группировки), а оставшимися группировками – сорбционные свойства системы.

В основном во всех имеющихся работах осуществлялся сложный синтез сорбентов в агрессивных условиях (среды органических растворителей), а полученные сорбенты неустойчивы в водн ой среде, и, как следствие, применение их в неорганическом анализе весьма затруднительно [4]. Дополнительные сложности обусловлены малой изученностью процессов химического модифицирования поверхности оксида алюминия. А между тем, поверхность оксида алюминия в отличие от хорошо изученных кремнеземов химически неоднородна: присутствуют как бренстедов-ские кислотные и основные, так и льюисовские кислотные активные центры, количество которых отличается от его модификации , рН среды, и, как следствие, возможна реализация нескольких схем взаимодействия в системе сорбент-носитель-сорбат с проявлением специфических аналитических эффектов [5, 6].

Можно предположить, что эти эффекты реализуются в матрице нанопористого оксида алюминия (ПОА), преимущества которого перед аналогом состоят в гидролитической стабильности, высокой развитой поверхности (до 500 м2/г), ее фрактальности (D = 2,43), регулярной ячеистой структуре, вследствие чего возможно получать подложки практически с 99 % воспроизводимостью структуры.

Цель работы – создание на основе ПОА модифицированных комплексообразующих сорбентов (композитов) для концентрирования и извлечения ионов Cu(II) и Co(II) из природных и сточных вод.

Для формирования матрицы ПОА использовали методику двухстадийного анодного окисления алюминиевой фольги (Al – 94,68 %, Mg – 2,60 %, Mn – 0,47 %, Cu – 0,77 %, O – 1,81 %) в 0,6 М растворе сульфосалициловой кислоты при анодной плотности тока 1 А/дм2 и времени электролиза 40 мин [7]. После анодирования фазовый состав пленки менялся: Al – 42,46 %, Mg – 0,58 %, Fe – 0,5%, S – 5,14, O – 51,31 %). Анодирование образцов проводили в стеклянной двухэлектродной электрохимической ячейке с использованием потенциостата П-5827 М в гальваностатическом режиме. Анодом служил алюминиевый образец, катодом – платиновая пластина. Для удаления кислорода с поверхности образцов и равномерного формирования оксидной пленки анодирование проводили при перемешивании. В процессе эксперимента проводили контроль поверхности пленок на СЭМ GSM 63-80LV с последующей обработкой в режиме контактных мод, который позволяет более резко, чем на топологических снимках определять границы зерен элементов структуры.

Исходные растворы ПАВ с концентрацией 0,1 % готовили методом точных навесок. Все градуировочные растворы солей металлов готовили разбавлением исходных с концентрацией

10-1 моль/дм3. Кислотность варьировали с использованием стандарт-титров с рН от 1,65 до 12,2. Значение рН контролировали мультитестом ИПЛ-301 с комбинированным электродом ЭСК-10603 и температурным датчиком. Спектрофотометрические исследования проводили на спектрофотометре СФ-2000-02. Для снятия спектров поглощения модификаторов в ПОА предварительно переводили матрицу в оптически прозрачную форму путем ее выдерживания в растворе CuCI 2 . Содержание модификаторов ПАВ и ионов металлов находили по разности между исходной и равновесной концентрацией в водной фазе. Сорбцию проводили в статическом режиме, для чего пластинку ПОА помещали в мерные пробирки с растворами ПАВ и необходимыми значениями рН.

Основное требование, которое предъявляли при выборе модификаторов ПОА – присутствие в их структуре нескольких функциональные группировок, одна из которых должна быть якорной и обеспечивать закрепление ПАВ на поверхности, другая – свободная, функциональная, обусловливающая сорбционные свойства синтезированного композита. Поэтому для модифицирования ПОА применяли многофункциональные органические аналитические реагенты (таблица 1) квалификации не ниже ч.д.а.

Таблица 1

Характеристика ПАВ, применяемых для модификации ПОА

|

Триви виаль-альное наиме нова-ние |

св а 8 S И ю < |

S & |

Структурная Формула |

5 Ё Л Й Сц |

|

Нитрозо-R-соль |

НР С |

36,45 |

вода |

|

|

Олеиновая кислота |

ОК |

1,02 |

СН3(СН2)7СН= =СН(СН2)7СООН |

хлоро-форм |

|

Стеа-рино-вая кислота |

СК |

0,25 |

CH3(CH2)16COOH |

Диэт. эфир |

* - критерий гидрофильно-гидрофобного баланса (ГГБ), который рассчитывали по формуле Гриффина – Дэвиса:

ГГБ = 7 + Σ(n c +n f ) ·Δ i , где n c – групповое число гидрофобных фрагментов в молекуле; n f – групповое число полярных фрагментов; Δ i – число одинаковых фрагментов.

Объекты исследования – ионы Co2+, Cu2+, выбор которых обоснован их наибольшей распространенностью в качестве загрязнителей в природных и питьевых водах, строгими гигиеническими нормативами, регламентирующими их содержание.

Статическую сорбционную емкость ( а , мг/г) модифицированных композитов ПОА рассчитывали по уравнению:

личеством функциональных групп на поверхности и в порах матрицы ПОА, чем для линейных некопланарных молекул. Несмотря на высокую степень гидрофильности (ГГБ = 36) десорбция НРС не превышала 7 – 11 % даже в сильнокислых растворах (рН = 2). Максимальная сорбция НРС на поверхности ПОА наблюдается при рН = 3,5 – 5,5.

a =

С нач

— С конеч

• V ,

m

где С нач и С конеч. – исходная и конечная концентрации металла в растворе, мг/л; m – масса пластинки ПОА, г; V – объем раствора, л.

Степень извлечения ( R , %) металлов рас-

а

считывали по выражению:

R =

С исх

—

с равн

с исх

• 100

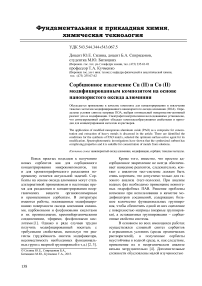

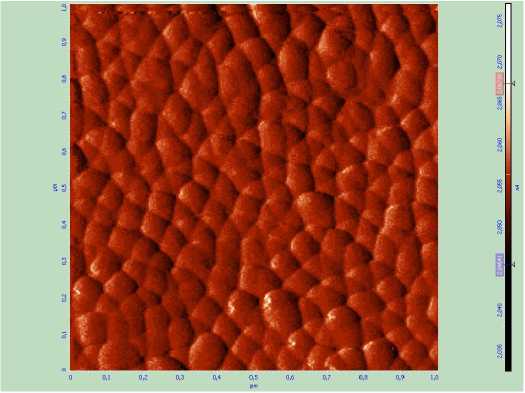

Проведение двухступенчатого режима анодирования алюминиевой фольги показало формирование наноструктуры в виде треугольников и их объединение в правильные шестигранники, рисунок 1. Использование сканирующего микроскопа позволило увидеть сотовую структуру пленок с d пор = 40 – 45 нм, глубиной до 20 мкм.

Микрофотография поперечного скола мембраны Al 2 O 3 подтверждает, что поры располагаются перпендикулярно плоскости пленки и имеют одинаковый диаметр по всей протяженности. Плотность пор составляет 109 – 1010 пор/см2, их занимаемая площадь от общей площади оксидной пленки составляет 36 – 40 %, перепад высот пор не превышает 10 – 15 нм. Таким образом, показано, что синтезированные подложки в виду их регулярной, воспроизводимой и пористой структуры могут быть применимы в качестве матриц при формировании нанокомпозитов для сорбционного концентрирования металлов.

Полученные матрицы ПОА площадью 1×2 см2 выдерживали в течение 120 минут в растворах ПАВ (таблица 1). Установлено, что при равных условиях модифицирования наибольший привес по массе характерен для НРС, что вероятно связано с лучшим закреплением субстантивных веществ с большим ко- 140

б

Рисунок 1 – Микрофотографии (3D – изображение) ПОА (а – поверхность; б – профиль).

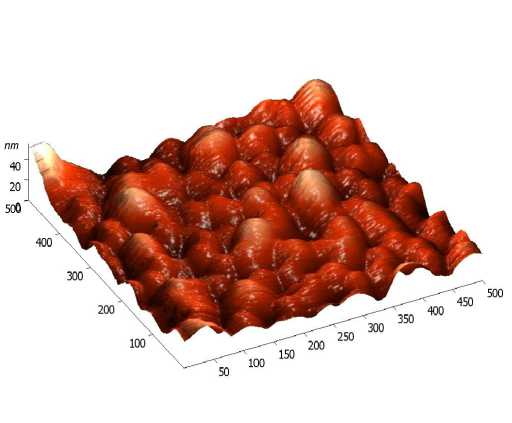

Изотерма сорбции для этого ПАВ при иммобилизации в ПОА имеет сложный вид и характеризуется двумя плато, что свидетельствует о различных механизмах закрепления реагента, рисунок 2.

На поверхности ПОА имеется три типа центров – льюисовские, бренстедовские кислотные и основные, что обусловливает возможность взаимодействия его поверхности с сорбируемыми соединениями по различным механизмам. Сорбция НРС на ПОА может происходить на льюисовских кислотных центрах по комплексообразовательному механизму с получением катионообменника.

Кроме этого, возможна сорбция за счет специфических взаимодействий гидроксильных групп ПОА с ароматическим кольцом модификатора. НРС содержит две сульфогруппы и является достаточно сильной кислотой,

существует в виде аниона даже в кислых средах. Поскольку на поверхности оксида алюминия в кислых и нейтральных растворах присутствует значительное количество положительно заряженных бренстедовских кислотных центров, то возможна сорбция реагентов за счет электростатических взаимодействий.

С(НРС) водн , ммоль

Рисунок 2 - Изотерма сорбции НРС на ПОА.

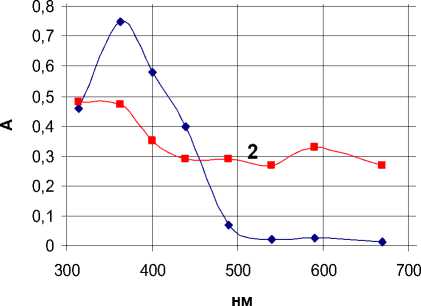

Спектр поглощения иммобилизованного в пленке ПОА НРС приведен на рисунке 3, из которого видно значительное смещение максимума поглощения в батохромную область, что связано с взаимодействием среды матрицы с молекулами ПАВ.

Рисунок 3 - Спектры поглощения НРС в растворе (1) и в матрице ПОА (2).

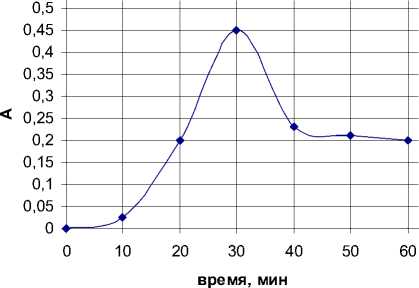

Оптимальное время иммобилизации НРС в ПОА определили, контролируя поглощение пленки в зависимости от времени ее выдерживания в растворе ПАВ. Установлено, что максимальное развитие окраски модифицированных пленок при погружении в раствор металла наступает через 30 минут, рисунок 4. Дальнейшее увеличение времени выдерживания матрицы в растворе приводит к частичной десорбции модификатора и образующихся комплексов.

Рисунок 4 - Зависимость поглощения модифицированного ПОА НРС от времени выдерживания матрицы в растворе Cu2+.

Спектрофотометрическими исследованиями установлено смещение максимумов поглощения спектра Со (II) и НРС с 239, 440 нм (водн) к 394, 507 нм в пленке ПОА, и для комплекса Cu (II) с 490 нм до 588 нм. Из литературы известно, что с НРС комплекс образуют ионы Со (III), в которые он может переходить под действием кислорода воздуха уже в каналах матрицы ПОА.

Методом изомолярных серий был установлен состав образующихся комплексов: 1:2 для Си2+ и 1:3 для Со3+. Следует отметить, что для нековалентно связанных с матрицей модификаторов определенной закономерности при сопоставлении состава иммобилизованных комплексов и комплексов в растворе не обнаружено: возможна как стабилизация высшего комплекса, так и уменьшение числа координируемых частиц реагента [4].

Характеристика сорбционных свойств композита на основе ПОА по отношению к изучаемым объектам исследования приведена в таблице 2.

Таблица 2

Сравнительная характеристика сорбционных свойств композита на основе ПОА по отношению к Cu2+ и Со2+

|

Носитель |

Масса сорбента, г |

а по Cu2+ мг/г |

R по Cu2+, % |

а по Со2+ мг/г |

R по Со2+, % |

|

ПОА |

0,0056 |

164,3 |

92 |

102,0 |

89 |

|

Ионит (КУ-2) |

0,0067 |

111,9 |

75 |

78,0 |

78 |

|

МУНТ * |

0,0056 |

160,1 |

90 |

97,3 |

79 |

После 30 мин контакта с сорбентом "*

-многослойные углеродные нанотрубки.

Лучший аналитический эффект при извлечении ионов меди связан с образованием более прочного комплекса, устойчивого в кислых средах.

Таким образом, синтезированный композит на основе ПОА, модифицированный НРС, может быть использован при разработке многослойных фильтров с целью извлечения и концентрирования катионов металлов. Однако аналитические возможности ПОА не ограничиваются только лишь сорбционным концентрированием – возможно создание на его основе шаблонных тест-систем для визуального детектирования аналитов, тест-полосок для определения газов и паров в воздухе, оптических рН-сенсоров, перспективно его использование в тонкослойной хроматографии, а также в качестве трафаретов при нанесении пленок сорбентов на пьезоэлементы.