Сорок лет российским археологическим исследованиям на Шпицбергене

Автор: Старков В.Ф., Завьялов В.И., Державин В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Полярная археология

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

Археологическое изучение памятников на архипелаге Шпицберген позволило получить значительную информацию о быте и деятельности поморов. Шпицбергенской экспедицией ИА РАН исследовано более сорока поморских становищ, осуществлена разведка большей части архипелага, пригодной для проживания. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о привязке поселений к трем гипсометрическим плоскостям: на поверхности морских террас, ниже них и на уровне пляжей. Освоение поморами архипелага начинается не позднее середины XVI в. Расцвет промыслов приходится на XVIII в. В это время меняется характер поселений: вместо одиночных домов - «становых изб» и сопутствующих им «станков» - появляются поселки, насчитывающие несколько жилых изб и хозяйственных построек. В ходе раскопок получена богатая и разнообразная коллекция предметов быта и орудий промыслов.

Шпицберген, поморы, промыслы, материальная культура, предметы быта, орудия промысла

Короткий адрес: https://sciup.org/143168963

IDR: 143168963

Текст научной статьи Сорок лет российским археологическим исследованиям на Шпицбергене

Русская поморская культура привлекает внимание исследователей со второй половины XIX в. Но изучение материальной и духовной культуры поморов долгое время велось на основании письменных источников и сборов этнографического материала. В итоге была рассмотрена история заселения и освоения побережий Белого моря, дана характеристика промысловой системе хозяйства http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.255.221-229

и социально-экономической организации поморов, их традиционной культуре ( Бернштам , 1978; 1983).

Однако ограниченность выводов, сделанных на основании только письменных и этнографических данных, очевидна. Лишь привлечение археологических материалов позволяет существенно дополнить и даже частично переосмыслить полученные результаты.

В плане археологического изучения культуры поморов особый интерес представляет архипелаг Шпицберген1, где выявлено около ста русских поселений. Их профессиональное исследование началось во второй половине 50-х гг. XX в. скандинавской археологической экспедицией под руководством профессора Геттингенского университета Х. Христианссона. В результате раскопок двух крупных поморских поселений в заливе Ис-фьорд был получен разнообразный материал, характеризующий деятельность поморов на архипелаге (Scandinavian archaeological expedition…, 1955).

В конце 70-х гг. XX в. к планомерным археологическим исследованиям на Шпицбергене приступили советские специалисты. В 1978 г. в Институте археологии АН СССР была создана Шпицбергенская археологическая экспедиция. Перед экспедицией были поставлены две основные задачи: 1) изучение поморских памятников, 2) выявление объектов, связанных с первобытной эпохой (каменный век). Основанием для первобытной версии послужили найденные в прошлом столетии в Ис-фьорде находки кремневых сколов, которые сначала ошибочно приняли за орудия эпохи каменного века. Появилась даже любопытная гипотеза о переселении первобытных людей из бассейна Печоры на архипелаг, добравшихся до него по льду Баренцева моря. Однако проведенные исследования эту гипотезу не подтвердили.

Шпицбергенскую экспедицию возглавил Вадим Фёдорович Старков, уже имевший опыт раскопок поморских поселений (раскопки Мангазеи). С началом работ Шпицбергенской экспедиции Института археологии исследования на архипелаге приобрели планомерный и целенаправленный характер. Благодаря энергичной деятельности В. Ф. Старкова, Шпицбергенская экспедиция в настоящее время является одним из ведущих и авторитетных научных подразделений РАН, работающих на архипелаге, пользуется заслуженным уважением своих российских и зарубежных коллег. В состав экспедиции 1978 г. вошли сотрудники ИА и ЛОИА АН СССР Л. П. Хлобыстин, О. В. Овсянников, А. В. Чернецов, Ю. Ю. Моргунов. В разные годы в ее работе принимали участие сотрудники Института археологии А. Г. Атавин, Г. Г. Пятых, В. И. Завьялов, П. Ю. Черно-свитов, А. А. Фараджев, В. Л. Державин, который с 2015 г. возглавляет Шпицбергенскую экспедицию.

Особо хотелось бы отметить роль П. Ю. Черносвитова (1944–2018). Именно благодаря Павлу Юрьевичу на принципиально новый уровень вышел такой немаловажный фактор любой полярной экспедиции, как организация быта: появились легко разбирающиеся каркасы для палаток, разборный полевой дом, переносная печь, рация. Для экспедиции Павел Юрьевич оказался незаменим и как художник: прекрасно владея карандашом и пером, он не только зарисовал практически все археологические находки, но и создал серию рисунков, посвященных природе Шпицбергена, будням экспедиции. Выставки графических работ П. Ю. Черносвитова неоднократно экспонировались в поселке Баренцбург на Шпицбергене и всегда пользовались неизменным успехом.

За годы работ экспедиция обследовала более сорока памятников, причем 12 из них были открыты впервые (рис. 1). Археологические раскопки предварялись разведками побережья, которые проведены на всех крупных (Западный Шпицберген, Эдж, Баренца, Медвежий) и ряде мелких (Серкаппея, Земля Принца Карла, Земля Короля Карла, Надежды, Полумесяца) островах архипелага. В результате изучены все наиболее перспективные в археологическом плане участки.

Рис. 1. Карта поморских становищ на архипелаге Шпицберген (номера поселений соответствуют номерам в: Материальная культура…, 2007)

Следует отметить, что работы Шпицбергенской экспедиции активизировали изучение археологических памятников в Арктике. По инициативе В. Ф. Старкова на Шпицбергене в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. проводились международные рабочие совещания по итогам полевого сезона, в которых принимали участие специалисты из Норвегии и Польши ( Завьялов, Старков , 1994). В мае 1991 г. в Сыктывкаре состоялась Международная конференция по проблемам полярной археологии, в подготовке и проведении которой активное участие приняли сотрудники Шпицбергенской экспедиции (Specimina Sibirica, 1992).

С самого начала экспедиции работы велись с использованием методов естественных наук – не только традиционно вошедших в арсенал современной археологии (дендрохронология, археозоология, археоботаника, археометаллография), но и имеющих большое значение именно для исследований на Шпицбергене (гляциология, геология, климатология). Неоценимую услугу оказали при проведении подобных исследований сотрудники Института географии РАН В. С. Корякин и А. Е. Черкинский, несколько сезонов проработавшие в составе Шпицбергенской археологической экспедиции.

Большой фактический материал, полученный в результате археологических исследований, позволил сделать несколько общих выводов, связанных с типологией русских поселений на Шпицбергене. Прежде всего была установлена важнейшая особенность в расположении археологических памятников на архипелаге. Она заключается в привязке поселений к трем гипсометрическим плоскостям: на поверхности морских террас, ниже их и на уровне пляжей. Последние несли на себе следы разрушительного воздействия морской абразии. Их хронологические привязки четко коррелируются с высотными отметками соответствующих в хронологическом отношении памятников XVIII–XIX и XVI–XVII вв.

Было установлено, что уже в начальный период освоения поморами Шпицбергена, который, по современным данным, относится к XVI в., здесь насчитывалось по меньшей мере шесть поморских поселений, располагавшихся в южной части архипелага – на островах Западный Шпицберген и Серкаппея.

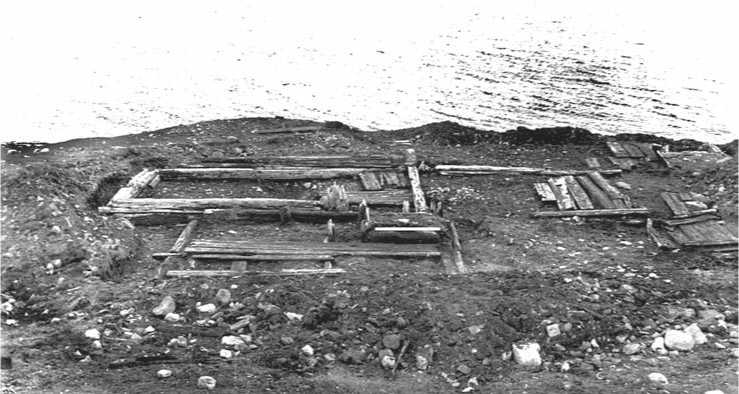

Важной проблемой археологических исследований на Шпицбергене стало выделение этапов освоения архипелага поморами. Благодаря работам экспедиции установлена дата начала промыслов – не позднее середины XVI в., а их расцвет приходится на XVIII столетие. В это время поморские поселения покрывают практически все пригодные для обитания участки архипелага. Меняется и характер поселений: вместо одиночных домов – «становых изб» и сопутствующих им «станков» – появляются поселки-становища, насчитывающие несколько жилых изб и хозяйственных построек (рис. 2). Такие поселки были исследованы на Западном Шпицбергене в заливах Руссекейла, Трюгхамна, Имербукта и на о. Эдж в заливе Экролхамна. В XVIII в. становится обычной практика долговременного обитания поморов на Шпицбергене. Впервые на памятниках этого времени появляются такие находки, как женские и детские обувные колодки и обувь, веретена, стеклянные бусы. Встречены и женские захоронения. Все это можно рассматривать как свидетельства перехода к качественно новому этапу в освоении Шпицбергена – от промыслов на «стороне» к тому укладу, который господствовал в материковом Поморье.

Рис. 2. Жилищно-хозяйственный комплекс в заливе Руссекейла

Существенным фактором, отличающим шпицбергенские материалы, является чистота большинства раскопанных комплексов. По существу, каждую поморскую избу на архипелаге можно считать закрытым комплексом, отражающим период его функционирования и не испорченным последующим антропогенным воздействием.

Богатую и разнообразную коллекцию составляют предметы быта и орудия промыслов. Говоря о последних, следует отметить, что только в поморских комплексах на Шпицбергене найдены специфические орудия для лова морского зверя, выработанные поморами: гарпуны (поморское название «носки») и копья («спицы»). Археологические находки из раскопок Шпицбергенской экспедиции стали основой для создания яркой экспозиции поморской промысловой культуры в музее «Помор» в Баренцбурге – одном из самых северных в мире (78° с. ш.), который был создан на архипелаге благодаря энергии начальника экспедиции В. Ф. Старкова.

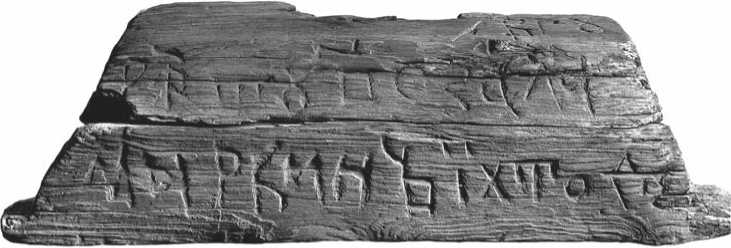

Особенно большой интерес демонстрируют надписи на бытовых (главным образом, деревянных) предметах (рис. 3). Они представляют как отдельные слова и литеры, так и целые тексты, воскресающие имена поморов-груманла-нов – Галаха (Галактион), Вапа Панов, Иван Петров. Наиболее ранние надписи датируются серединой XVI в. Уникальным свидетельством высокой грамотности в поморской среде является найденный в избе у Серкаппватнет (дендродата – 1565 г.) алфавит, вырезанный на трехгранной деревянной планке (рис. 3: 1 ). О высокой культуре поморов говорят и находки шахматных фигур и шахматных досок.

Очень важными с точки зрения понимания быта поморов на Шпицбергене стали многочисленные находки, связанные с домашними промыслами и ремеслами. Среди них остатки токарных и точильных станков, сапожные колодки,

I_____________I______________I______________I______________I______________I

I_________I_________I_________I_________I_________I 2

Рис. 3. Поморские тексты

1 – алфавит из становища у Серкаппватнет; 2 – «корыто» из Ван Мюйдена тигли, отходы косторезного производства. Так, косторезная мастерская, специализировавшаяся на изготовлении гребней из китовой кости, была открыта на поселении Экролхамна (о. Эдж) в многослойном комплексе № 4. Хронологический горизонт, с которым связана мастерская, по медной монете 1786 г. может быть датирован концом XVIII в. (Завьялов, 1994. С. 210).

Археологическое изучение памятников на архипелаге Шпицберген позволило получить значительную серию деталей поморских судов. На основании анализа этих деталей стало возможным не только реконструировать вид судна и оценить его мореходные качества, но и на конкретном материале решать вопрос о существовании, наряду с «Мангазейским морским ходом», и северозападного направления поморских походов – «ход груманланский» ( Старков , 1998; Старков, Черносвитов , 1990; Черносвитов , 1990).

Итоги работ Шпицбергенской экспедиции нашли отражение в целом ряде публикаций. Следует подчеркнуть, что в них результаты работ на архипелаге рассматривались в рамках общих проблем комплексного археологического изучения Русского Севера. Уже в первом сборнике, подводившем итоги работ экспедиции в 1978–1985 гг., помимо собственно археологических материалов, рассмотрены экологические аспекты исследуемого региона, а также приведены результаты анализа документальных и литературных источников (Очерки…, 1990). В начале 2000-х гг. сотрудники экспедиции опубликовали значительную часть полученных в ходе полевых исследований материалов в серии монографических работ, посвященных поселениям, жилищно-хозяйственным и погребальным комплексам, остаткам судов (Материальная культура…, 2002; 2005; 2007).

Археологические работы на Шпицбергене в последние годы, согласно норвежскому законодательству по охране окружающей среды, резко ограничены, поэтому в настоящее время сотрудники экспедиции больше внимания стали уделять мониторингу памятников в первую очередь русского историко-культурного наследия.

Накопленный за несколько десятилетий полевых работ археологический материал, безусловно, не решает окончательно все дискуссионные вопросы, связанные с историей освоения архипелага, а, напротив, в ряде случаев нуждается и в его переосмыслении, чему способствуют работы наших зарубежных коллег, рассматривающих архипелаг порой с иных точек зрения ( Державин, Старков , 2017).

Список литературы Сорок лет российским археологическим исследованиям на Шпицбергене

- Бернштам Т. А., 1978. Поморы: формирование групп и система хозяйства. Л.: Наука. 176 с.

- Бернштам Т. А., 1983. Русская народная культура Поморья в XIX - начале XX в.: этнографические очерки. Л.: Наука. 231 с.

- Державин В. Л., Старков В. Ф., 2017. Проблемы освоения морского побережья и островов европейской Арктики в XVI-XVIII вв. // Вестник Томского государственного университета. № 49. С. 88-92.

- Завьялов В. И., 1994. Поморский комплекс в заливе Экролхамна (о. Эдж, архипелаг Шпицберген) // Новгородские археологические чтения: материалы науч. конф. / Ред.: В. Л. Янин, П. Г. Гайдуков. Новгород: Тип. «Новгород». С. 206-212.

- Завьялов В. И., Старков В. Ф., 1994. V археологическое совещание на Шпицбергене (Калипсобюен, 1992) // РА. № 1. С. 240-242.

- Материальная культура русских поморов. Вып. I: Остатки судов. М.: Научный мир, 2002. 152 с.

- Материальная культура русских поморов. Вып. II: Поселения и погребения. М.: Научный мир, 2005. 211 с.

- Материальная культура русских поморов. Вып. III: Жилищно-хозяйственные комплексы. М.: Научный мир, 2007. 151 с.

- Очерки истории освоения Шпицбергена. М.: ИА АН СССР, 1990. 207 с.

- Старков В. Ф., 1998. Очерки истории освоения Арктики. Т. 1: Шпицберген. М.: Научный мир. 94 с.

- Старков В. Ф., Черносвитов П. Ю., 1990. Остатки судна на острове Принца Карла // Очерки истории освоения Шпицбергена. М.: ИА АН СССР. С. 168-181.

- Черносвитов П. Ю., 1990. К проблеме поморского судовождения у берегов архипелага Шпицберген // Очерки истории освоения Шпицбергена. М.: ИА АН СССР. С. 157-167.

- Scandinavian archaeological expedition to Spitsbergen, 1955 // Polar Record. 1957. Vol. 8. Iss. 55. P. 348-349.

- Specimina Sibirica. T. V: The Arctic Papers of an International Conference / Eds.: J. Pusztay, E. Saveljeva. Savariae, 1992. 303 p.