Состав биомаркеров битумоидов из углей и вмещающих отложений северо-востока Печорского угольного бассейна

Автор: Бушнев Д.А., Валяева О.В., Котик И.С., Бурдельная Н.С., Бурцев И.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (258), 2016 года.

Бесплатный доступ

Методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии исследован состав алифатической и ароматической фракций битумоидов углей и углистых аргиллитов из отложений пермского возраста северо-востока Печорского угольного бассейна. Состав нормальных алканов и распределение стерановых углеводородов в битумоидах свидетельствуют о терригенном органическом веществе как основном компоненте пермских углей исследуемого района. Идентификация 19-норизопимарана и ретена в составе битумоидов верхнепермских отложений является доказательством вклада хвойных растений в состав исходной биомассы ископаемых углей, а их неравномерное распределение в разрезе свидетельствует о смене (сменах) видового состава хвойной ископаемой растительности в позднепермское время. Оценка метаморфизма углистого вещества изучаемых отложений по значениям MPI-1 и MPDF свидетельствует о соответствии исследуемых образцов концу длиннопламенной и середине газовой стадии.

Уголь, отложения пермского возраста, биомаркеры, ретен, 19-норизопимаран

Короткий адрес: https://sciup.org/149129209

IDR: 149129209 | УДК: 550.4:552.574 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-6-3-10

Текст научной статьи Состав биомаркеров битумоидов из углей и вмещающих отложений северо-востока Печорского угольного бассейна

Углеводороды-биомаркеры являются носителями важнейшей геохимической информации об условиях накопления органического вещества (ОВ) осадочных пород, с их помощью можно установить тип исходного ОВ и стадию его термического преобразования [6]. Для ископаемых углей также отмечается характерный комплекс биомаркеров [4], широко используется распределение ароматических углеводородов и гетеросоединений ископаемых углей [12, 17, 20].

Экспериментальная часть

Комплекс геохимических исследований включал в себя экстракцию хлороформного битумоида А (ХБА), определение содержания органического углерода (Сорг) в породе, фракционирование ХБА с весовым определением содержания асфальтенов, смол, алифатических и ароматических углеводородов. Состав алифатических углеводородов изучался методом газовой хроматографии (ГХ) (Кристалл-2000М) и хромато-масс-спектрометрии (ХМС) (ShimadzuQP2010 Ultra), ароматических углеводородов — только хромато-масс-спектральным методом. Для идентификации пиков использовались поиск по библиотеке масс-спектров, опубликованные данные о порядке элюирования изомеров и расшифровка спектров.

Результаты и их обсуждение

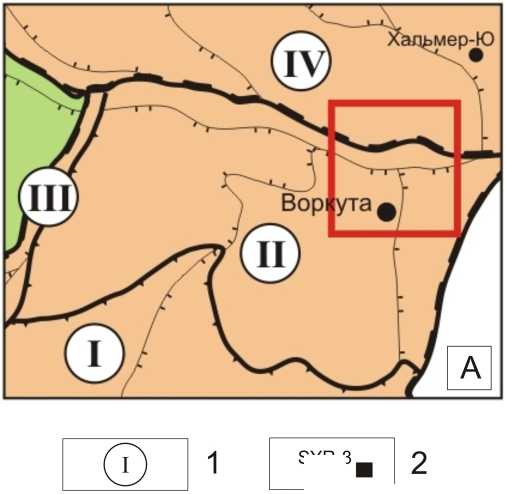

Исследуемые разрезы отложений пермского возраста вскрываются в естественных выходах по рекам Воркута и Сырьяга (рис. 1). В тектоническом плане они расположены в пределах Воркутского поперечного поднятия (обн. SYR-13) и Верхневоркутской зоны дислокаций Коротаи-хинской впадины (обн. SYR-6, 7, 8), разделенных блоково-чешуйчатой зоной поднятия Чернова.

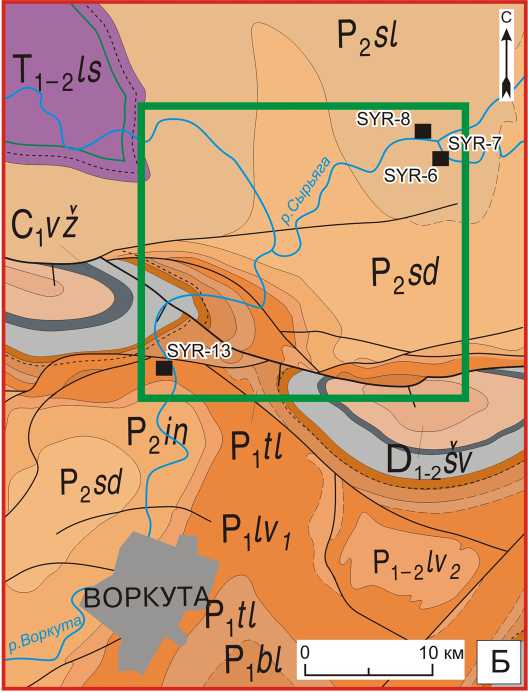

Изученные из обнажений образцы относятся к различным стратиграфическим горизонтам пермской системы. В обнажении SYR-13 вскрываются отложения нижней части лекворкутской свиты (аячъягинская подсвита) нижней перми (P 1 lv 1 ), представленные песчаниками, алевролитами с прослоями углистых аргиллитов (рис. 2). Образцы из обнажений SYR-6, 7, 8 характеризуют отложения силовской свиты верхней перми (P2sl). Разрезы си-ловской свиты вскрываются по обоим берегам р. Сырьяга и сложены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами и углями, накопление которых происходило в континентальных условиях [1]. В целом для

SYR-8

Рис. 1. Обзорная карта района исследований. А — тектоническое районирование [7], Б — геологическая карта [2]. 1 — тектонические элементы: I — Косью-Роговская впадина, II — Вор-кутское поперечное поднятие, III — гряда Чернышева, IV — Верхневоркутская зона дислокаций (Коротаихинская впадина); 2 — номера естественных обнажений.

Fig. 1. General map of study area. A — tectonic zoning [6], Б — geological map [7]. 1 — tectonic elements: I — Kosyu-Rogovskaya depression, II — Vorkutskoe transverse uplift, III — Chernyshev Ridge, IV — Verkhnevorkutskaya dislocation zone (Korotaikhinskaya depression); 2 — numbers of natural outcrops

Литологическая колонка

Рис. 2. Литологическая колонка и положение изученных образцов: 1 — песчаник, 2 — алевролит, 3 — углистый аргиллит, 4 — уголь Fig. 2. Lithological column and position of studied samples: 1 — sandstone, 2 —aleurolite, 3 — carbonaceous argillite, 4 — coal

пермских отложений исследуемого района характерно замещение вверх по разрезу морских и лагунно-морских образований континентальными [1].

Содержание органического углерода в исследуемых пробах составляет от 3 до 51 %, то есть это углистые аргиллиты и угли с высокой зольностью. Выход битумоида при экстракции хлороформом в аппарате Сокслета составляет 0.07—0.9 %. Низкие значения (0.7—2 %) битумо-идного коэффициента ( в ХБ), рассчитанного по соотношению ХБА к Сорг, свидетельствуют о сингенетичности битумоидов. Битумоиды характеризуются значительным содержанием асфальтенов (30—35 %) и смол (20—40 %). Содержание насыщенных и ароматических компонентов не велико. Только в одном образце доля насыщенных углеводородов достигает 20 %.

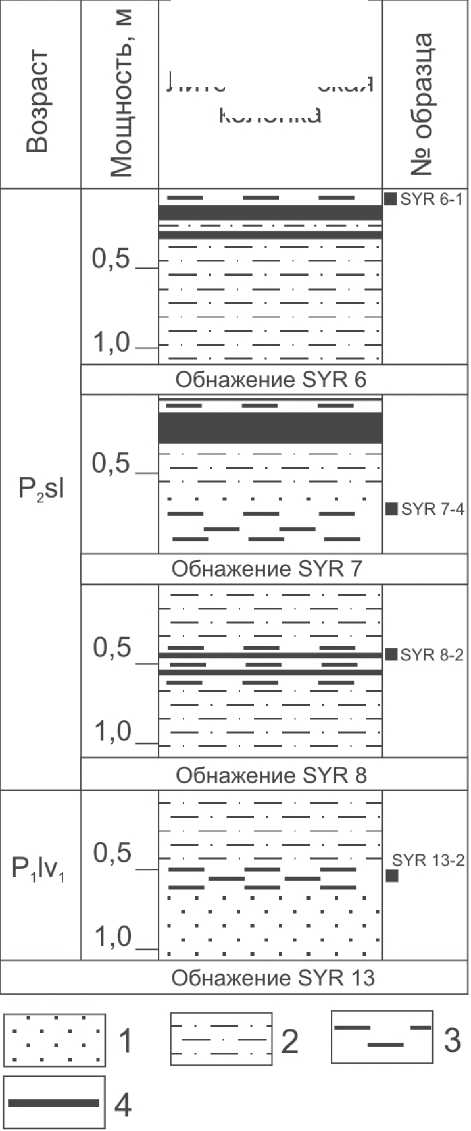

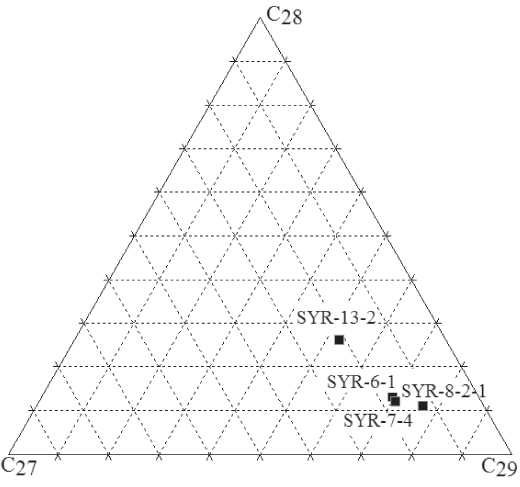

Распределение ациклических углеводородов — н -алканов и изопреноидов — изучалось в составе алифатической фракции методом ТХ (рис. 3). Установлено, что составы н -алканов трёх исследованных образцов из отложений верхней перми близки между собой, а битумоид из нижнепермских отложений имеет иное распределение. Для битумоидов из отложений верхней перми оказалось характерным значительное содержание высокомолекулярных н -алканов при доминировании среди них нечётных гомологов (рис. 3, табл. 1). В нижнепермском образце концентрации высокомолекулярных н-алканов заметно ниже среднемолекулярных и среди них нет выраженного преобладания нечётных гомологов. Отношение Pr/Ph, считающееся индикатором окислительно-восстановительного потенциала среды осадконакопления [8], в верхнепермских образцах значительно выше, чем в нижнепермском. Применительно к угленосным отложениям высокие значения отношения Pr/Ph могут объясняться не только окислительными обстановками накопления ОВ, но и генетическим фактором [10,21]. Вывод о более значимом вкладе терригенного ОВ в накопление верхнепермской толщи, по сравнению с нижележащими отложениями, подтверждается и данными о распределении регулярных стерановых углеводородов (рис. 4, табл. 1).

Рис. 3. Хроматограммы алифатических фракций битумоидов

Fig. 3. Chromatograms of bitumen aliphatic fractions

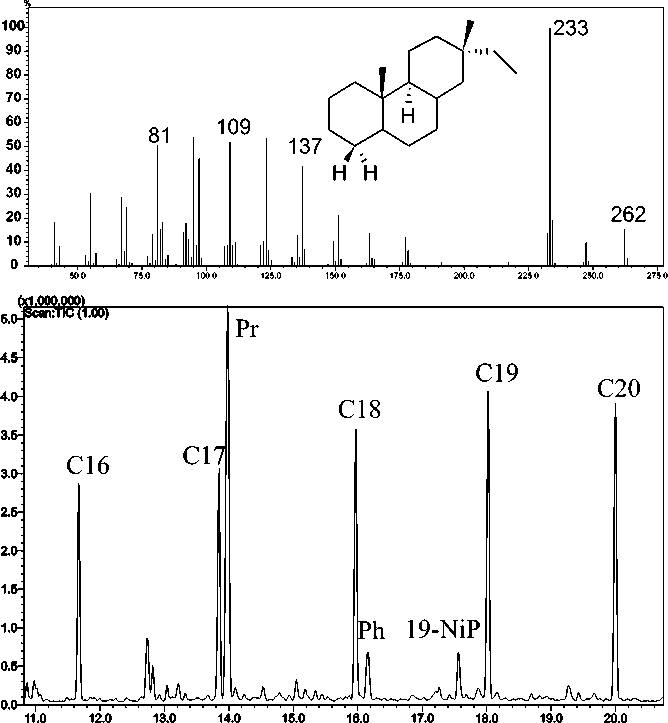

В составе алифатической фракции образца SYR-6-1 в высокой концентрации обнаружен 4 в (Н)-19-норизопи-маран (рис. 5), масс-спектр соединения из нашего образца хорошо соответствует опубликованному для синтезированного стандарта [15]. В меньших концентрациях этот углеводород представлен в других битумоидах из отложений поздней перми, а в нижнепермском битумоиде пик этого соединения отсутствует. Согласно [15] 4 в (Н)-19-норизопимаран может быть образован из смоляных кислот хвойных растений, таких как сандракопимаровая и изопимаровая, путём реакций декарбоксилирования и восстановления.

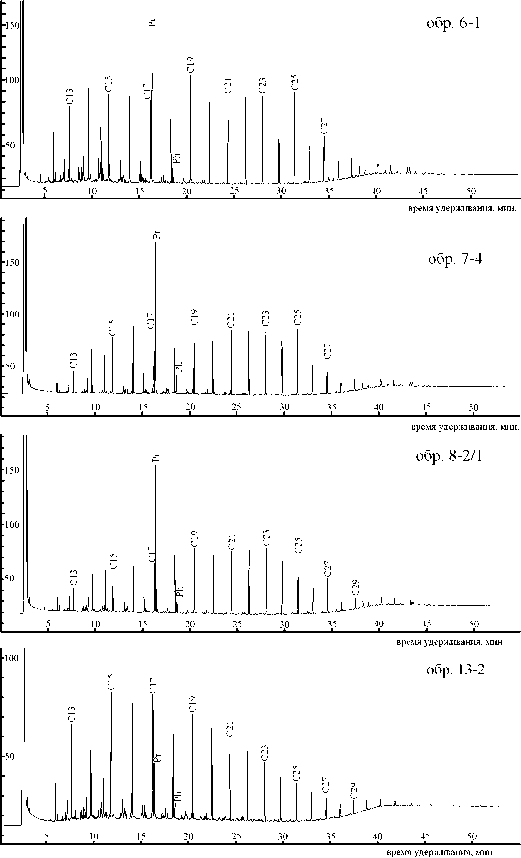

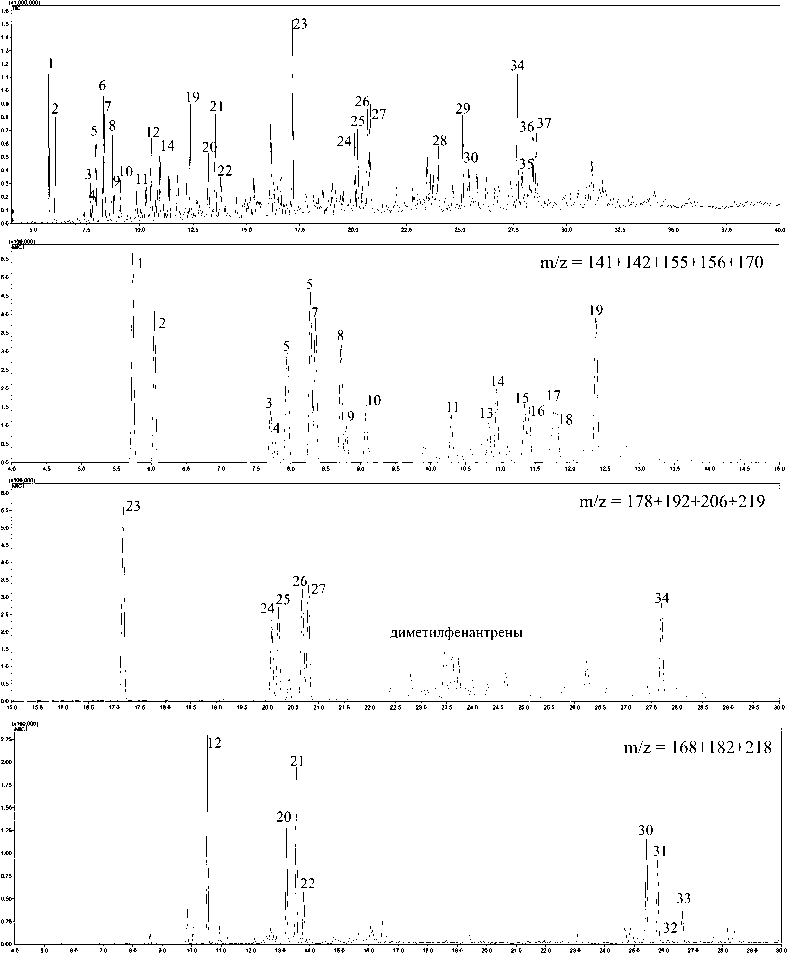

Основными компонентами ароматических фракций, выделенных из битумоидов углей и углистых аргиллитов, являются производные нафталина, фенантрена, дибензофурана, пирена и др. (рис. 6, табл. 2). Среди алкилпроиз-водных нафталина идентифицированы его метил-, этил-,

Рис. 4. Распределение регулярных стеранов в составе алифатической фракции битумоидов углей и углистых аргиллитов из пермских отложений

Fig. 4. Distribution of regular steranes in the composition of aliphatic fraction ofbitumen of coals and carbonaceous argillites from Permian deposits

Таблица 1. Геохимическая характеристика исследованных образцов

Table 1. Geochemical characteristic of the studied samples

|

Показатель |

SYR-6-1 |

SYR-7-4 |

SYR- |

SYR- |

|

8-2/1 |

13-2 |

|||

|

Литология |

уголь |

углистый |

уголь |

углистый |

|

аргиллит |

аргиллит |

|||

|

Возраст |

P2sl |

P2sl |

P2sl |

P11V1 |

|

Битуминология |

||||

|

Copr, % |

50.87 |

15.85 |

41.1 |

3.24 |

|

ХБА, % |

0.42 |

0.10 |

0.88 |

0.07 |

|

P™, % |

0.82 |

0.66 |

2.15 |

2.01 |

|

Состав н-алканов и изопреноидов |

||||

|

Pr+Ph/C17+C18 |

1.18 |

1.57 |

1.80 |

0.35 |

|

Pr/Ph |

9.40 |

8.12 |

9.89 |

3.38 |

|

С17/С27 |

1.56 |

1.73 |

1.24 |

4.14 |

|

2*С17/С16+С18 |

0.94 |

0.99 |

0.95 |

1.01 |

|

2*С27/С26+С28 |

1.53 |

1.50 |

1.52 |

1.04 |

|

Состав полициклических биомаркеров |

||||

|

20S/20S+R |

0.37 |

0.42 |

0.46 |

0.40 |

|

22S/22S+R |

0.58 |

0.58 |

0.60 |

0.57 |

|

Рос, % СЗО |

30.20 |

28.34 |

25.52 |

25.01 |

|

осрр/осрр+ососос |

0.18 |

0.22 |

0.26 |

0.49 |

|

«РР С27, % |

17 |

17 |

12 |

22 |

|

«РР С28, % |

13 |

13 |

11 |

26 |

|

«РР С29, % |

69 |

70 |

76 |

52 |

|

Показатели зрелости по полиароматическим углеводородам |

||||

|

2-MN/1-MN (MNR) |

1.51 |

1.37 |

0.69 |

1.83 |

|

MPI-1 |

0.48 |

0.50 |

0.54 |

1.16 |

|

Ro (расчёт по MPI-1) |

0.66 |

0.67 |

0.69 |

1.07 |

|

MPDF |

0.45 |

0.42 |

0.37 |

0.59 |

|

Ro (расчёт по MPDF) |

0.84 |

0.77 |

0.67 |

1.15 |

Рис. 5. Структура, масс-спектр и положение на хроматограмме по общему ионному току 4Ь(Н)-19-норизопимарана (19-NiP) в алифатической фракции битумоида обр. SYR-6-1.

Fig. 5. Structure, mass-spectrum and position in TIC chromatogram 4b(H)-19-norisopimarane (19-NiP) in the bitumen aliphatic fraction of sample SYR-6-1

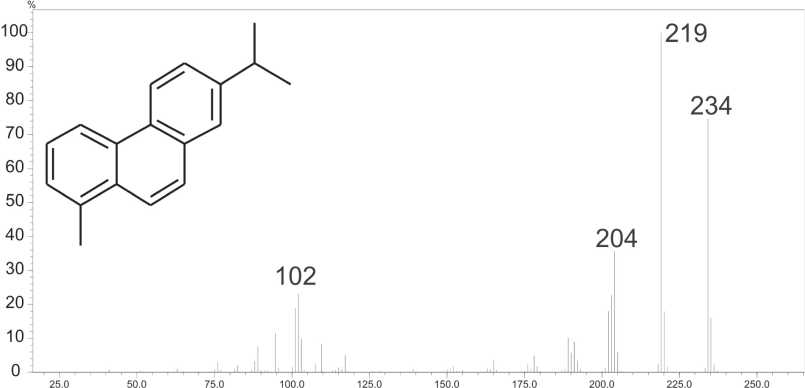

диметил-, триметил- и др. (рис. 6, табл. 2). Производные фенантрена представлены как самим голоядерным углеводородом, так и его метил- и диметил- производными (рис. 6). Кроме того, в составе ароматической фракции битумоида идентифицируется ретен: ароматический углеводород со структурой фенантрена, имеющий изопропильный заместитель (рис. 7). Как установлено [22], ретен является продуктом преобразования в геологической среде смоляных хвойных кислот, например абиетиновой. Построение масс-хроматограмм по 168,182,218 ионам [9, 14,16,19] позволило выявить присутствие в составе ароматической фракции дибензофурана, его метилпроизводных, а также нафтобензофуранов (рис. 6, табл. 2). Дибензофураны являются обычными компонентами отложений терригенной растительности, отлагавшейся в озёрно-болотной обстановке; их рассматривают как потенциальные биомаркеры лишайников из-за присутствия в последних ряда метаболитов, содержащих дибензофурановое ядро [17].

Для определения степени зрелости по данным о распределении ароматических углеводородов предложен ряд коэффициентов [18]. Для коэффициентов, основанных на данных о распределении фенантрена и его метилпроизводных, выведены корреляции с отражательной способностью витринита (Ro).

Для MPI-1, равного 1.5*(2-MP+3-MP)/(P+1-MP+ +9-MP),

Ro (расчётный) = 0.6*MPI-1 + 0.4 [18].

Для MPDF, равного (2-MP + 3-MP)/(2-MP + 3-MP + + 1-MP + 9-MP),

Ro (расчётный) = 2.24*MPDF - 0.166 [13].

Рассчитанные нами величины приведены в табл. 1. Из полученных данных видно, что угли и углистые аргиллиты исследуемого района имеют каменноугольный интервал метаморфизма (соответствующий концу длиннопламенной и середины газовой стадии).

н -Алканы, н -алкилциклогексаны и н -алкилбензолы являются широко распространенными компонентами нефтей, битумоидов нефтематеринских пород и углей [6, 11, 23]. Близкое распределение данных классов соединений, наблюдаемое, например, в углях, является очевидным признаком формирования соединений этих классов за счёт трансформации единых предшественников, представленных жирными кислотами [11]. Предполагается, что н -алкилциклогексаны являются промежуточным звеном между н -алканами и н -алкилбензолами, образующимся в результате циклизации и декарбоксилирования жирных кислот. Изучение углеводородного состава пиридинового экстракта Азейского бурого угля (Иркутский бассейн) показало совершенно разное распределение н -алканов состава С16 — С35 и н -алкилциклогексанов состава С16— С27 [3]. Экспериментальные данные по мягкому термолизу (350 °С) стеариновой кислоты и ряда растительных масел, содержащих моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, показали, что наряду с образованием н -алканов происходит также генерация н -алкилциклогексанов, при этом в зависимости от состава жирных кислот распределение и соотношение н -алканов и н -алкилциклогексанов варьируются от образца к образцу, но в целом совпада-

Рис. 6. Масс-хроматограмма по общему ионному току и масс-фрагментограммы по сумме избранных ионов ароматической фракции битумоида обр. SYR-7-4. Расшифровку пиков смотри табл. 2.

Fig. 6. Mass chromatogram of common ion current and mass-fragmentogram of the total of selected ions of bitumen aromatic fraction of sample SYR-7-4. Peak interpretations see Table 2.

Рис. 7. Химическая структура и масс-спектр ретена

Fig. 7. Chemical structure and mass-spectrum of retene

Таблица2. Компоненты ароматической фракции битумоида

Table 2. Components of aromatic faction of bitumen

В нашем случае среди н-алканов в области С16—С22 фиксируется “гладкое” распределение углеводородов, максимум приурочен к интервалу С21 — С25. Для н-алкил-циклогексанов наблюдается два типа распределения: в образцах SYR-6-1 и SYR-8-2-1 фиксируется сглаженный максимум в области С14—С18, для образцов SYR-7-4 и SYR-13-2 характерно резкое доминирование гомологов с нечетным числом атомов углерода в молекуле (рис. 8). Для н-алкилбензолов имеется выраженный максимум молекулярно-массового распределения в той же области, что и для н-алкилциклогексанов. В целом распределение н-алкилбензолов коррелирует с распределением н-ал- килциклогексанов, что может подтверждать факт их образования через циклизацию и последующую ароматизацию структуры. Повышенные концентрации низко- и среднемолекулярных гомологов с циклической структурой могут свидетельствовать о том, что циклизации подвергались не высокомолекулярные жирные кислоты или спирты, а н-алканы состава С21+ имели иной биохимический предшественник.

Заключение

Исследованные угли и углистые аргиллиты содержат ОВ, основным источником которого являлись остатки высшей наземной растительности. Признаками этого являются высокие концентрации С29 стеранов. Исследование ароматической фракции также подтверждает этот вывод. Здесь обнаружены присутствующие в высоких концентрациях дибензофураны, обычные для терригенного органического вещества. В составе битумоидов из верхнепермских отложений обнаружено присутствие в значительной концентрации 4 в (Н)-19-норизопимарана (обр. SYR-6-1) и ретена (обр. SYR-7-4; SYR-8-2/1). Поэтому для отложений верхней перми можно: во-первых, говорить о резком возрастании доли хвойных растений в составе исходного органического вещества; во-вторых, констатировать неоднородность указанных хвойных в разрезе верхнепермских угленосных отложений. Зрелость исследуемого угольного ОВ не высока: оценки, сделанные на основании анализа распределения метилфенантренов, дают основание полагать, что изученные угли имеют значение Ro в интервале 0.66-1.15 %.

Работа выполнена при частичной поддержке программ УрО РАН 15-11-5-29 и 15-18-5-42, с использованием оборудования ЦКП «Геонаука».

Список литературы Состав биомаркеров битумоидов из углей и вмещающих отложений северо-востока Печорского угольного бассейна

- Атлас пермских углей Печорского бассейна / Куклев В. П. и др. М.: Научный мир, 2000. 232 с.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия Уральская. Лист Q-41 - Воркута. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2007.

- Евстафьев С. Н., Линдинау Н. М., Плюснин С. Н., Верещагин А. Л., Мякина И. А., Тутурина В. В. Углеводороды пиридинового экстракта Азейского бурого угля // Химия твердого топлива. 1991. № 5. С. 7-12.

- Каширцев В. А., Москвин В. И., Фомин А. И., Чалая О. Н. Терпановые и стерановые углеводороды в углях различных генетических типов Сибири // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 4. С. 516-524.

- Окунова Т. В., Гируц М. В., Эрдниева О. Г., Кошелев В. Н., Гордадзе Г. Н. К вопросу образования углеводородов-биомаркеров нефти из возможных кислородсодержащих предшественников // Нефтехимия. 2009. Т. 49. № 3. С. 225-235.