Состав гумуса черноземов мерзлотных на территории южной границы криолитозоны Забайкалья

Автор: Цыбенов Юрий Бадмажапович, Бадмаев Нимажап Баяржапович, Чимитдоржиева Галина Доржиевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Почвы криолитозоны Забайкалья характеризуются резкими суточными и сезонными колебаниями температуры, которые влияют в том числе и на состав органического вещества почв. Изучено органическое вещество черноземов мерзлотных Еравнинской лесостепной котловины юга Витимского плоскогорья, формирование которых происходит в экстремальных климатических условиях, определяющих специфику состава гумуса. Состав гумуса фульватно-гуматный в органогенных горизонтах, вниз по профилю увеличивается доля фульвокислот, гумус приобретает гуматно- фульватный характер. При коротком периоде биологической активности и ослабленной интенсивности биохимических процессов снижены темпы минерализации и гумификации, поэтому гумин в больших количествах накапливается в этих почвах.

Криолитозона, чернозем, органическое вещество, состав гумуса

Короткий адрес: https://sciup.org/148326130

IDR: 148326130 | УДК: 631.411.4 | DOI: 10.18101/2587-7143-2022-3-14-20

Текст научной статьи Состав гумуса черноземов мерзлотных на территории южной границы криолитозоны Забайкалья

Цыбенов Ю. Б., Бадмаев Н. Б., Чимитдоржиева Г. Д. Состав гумуса черноземов мерзлотных на территории южной границы криолитозоны Забайкалья // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2022. № 3. С. 14–20.

Введение. Для большей части территории Забайкалья характерно перигляциальное почвообразование, т. е. формирование почв при постоянном или длительном контактировании с льдистыми толщами. По территории юга Витимского плоскогорья и севера Селенгинского среднегорья Забайкалья проходит южная граница криолитозоны, где мерзлота выступает одним из основных факторов почвообразования (Бадмаев, 2008).

Характерными чертами почв, развивающихся в этих условиях, являются уко-роченность почвенного профиля, его щебнистость и легкий гранулометрический состав, относительно небольшая мощность гумусового горизонта, высокое содержание фульвокислот в составе гумуса, длительное нахождение в мерзлом состоянии и сильное переохлаждение верхних горизонтов почв в течение осени, зимы и весны, полное промерзание почвенного профиля и медленное его оттаивание, низкая температура и относительно высокая влажность в нижних горизонтах на протяжении всего вегетационного периода (Путеводитель, 2015).

Почвы криолитозоны Забайкалья характеризуются резкими контрастными колебаниями температурного режима, при которых происходит неоднородный переход почвенной влаги на разные фазы. Фазовые переходы почвенной влаги влияют на состав органического вещества почв. Целью данной работы было изучение состава гумуса черноземов мерзлотных юга Витимского плоскогорья.

Объекты и методы исследования. Объект исследований — чернозем мерзлотный, сформированный в условиях лесостепи юга Витимского плоскогорья под лугово-степной растительностью на относительно выровненных и слабодре-нированных остепненных территориях.

Почва характеризуется щелочной реакцией среды по всему профилю, преобладанием кальция в поглощающем комплексе при малом содержании натрия, высоким содержанием углерода. Характерно также высокое содержание карбонатов в горизоте BCAml (табл. 1).

Химические свойства чернозема мерзлотного

Таблица 1

|

Горизонт |

Глубина, см |

Сорг, % |

СО 2 карбонатов, % |

рН водный |

Поглощенные основания, мг-экв/100 г почвы |

||

|

Na+ |

Са2+ |

Mg2+ |

|||||

|

AUh |

0-25 |

3,27 |

- |

8,4 |

0,18 |

17,5 |

6,86 |

|

AUBCA |

25-45 |

0,61 |

0,49 |

9,0 |

0,18 |

14,87 |

6,04 |

|

BCAml |

45-60 |

0,58 |

10,06 |

8,9 |

0,00 |

13,79 |

4,31 |

|

BCA |

65-105 |

0,29 |

1,45 |

8,9 |

0,18 |

24,03 |

5,18 |

В районе исследований среднегодовая температура воздуха составляет -4,1°С при средней температуре наиболее теплого месяца (июль) +17,1°С, самого холодного (январь) –25,4°С, и абсолютный минимум температуры достигает -50 и -54°С. Это приводит к глубокому промерзанию почвы, достигающему 3–4 м и более, происходит смыкание сезонной и многолетней мерзлоты (Дугаров, Куликов, 1990). Экстраконтинентальность климата характеризуется отрицательными среднегодовыми температурами, сильно сокращенным теплым периодом, малоснежьем и глубоким промерзанием почвы, большими амплитудами температур в годичном, сезонном и суточном циклах, обилием солнечного света и переменным водным режимом.

Содержание органического углерода определяли методом И. В. Тюрина в модификации Б. А. Никитина, групповой и фракционный состав гумуса — методом

И. В. Тюрина в модификации Пономаревой и Плотниковой (Агрохимические… 1975).

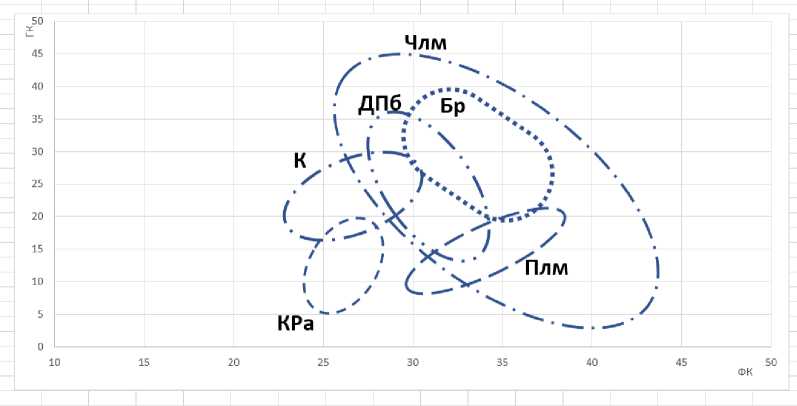

Результаты и обсуждение. Процессы протаивания и промерзания в мерзлотных ландшафтах в суточной динамике показывают резкую смену температуры, т. е. переход почвенной влаги на разные фазы может происходить неоднородно и контрастно в зависимости от типа и свойств почв, положения в ландшафте и типа растительности (Бадмаев и др., 2021). Суточные, сезонно-годовые и многолетние фазовые переходы почвенной влаги влияют на формирование структуры, коэффициента структурности и агрегатного состояния почв, состава органического вещества почв. Координатный анализ типов гумуса мерзлотных почв Забайкалья показывает различные зоны распределения величин исследуемых почв. Наиболее низкие величины характерны для почв криоаридных и каштановых почв, которые занимают крайнюю западную часть поля, противоположную зону рисунка занимают мерзлотные почвы юга Витимского плоскогорья. Промежуточная средняя часть занята дерново-подбурами сосновых лесов (рис. 1).

Рис. 1. Координатная система «Состав гумуса мерзлотных почв Забайкалья»

Формирование фракционно-группового состава гумуса черноземов мерзлотных происходит в экстремальных климатических условиях, что определяет специфику количественного и качественного состава органического вещества. Характерной особенностью гумуса черноземных почв является повышенное содержание углерода в гумусовом горизонте и резкое его снижение с глубиной. Мощность гумусового горизонта этих почв невелика и в среднем равна 23,8 см при коэффициенте вариации 26,2% (Чимитдоржиева, 2016). Содержание гумуса в черноземах мерзлотных среднее (Орлов и др., 2004). С глубиной содержание гумуса резко падает и в горизонте В обнаруживается в небольшом количестве.

Величина C: N, служащая показателем обогащенности гумуса азотом и косвенно указывающая на степень гумификации органического вещества, для верх- них горизонтов характеризуется по градации (Орлов и др., 2004) как очень высокая.

Анализ литературных данных показал, что в составе гумусовых веществ черноземов мерзлотных преобладают гуминовые или фульвокислоты (табл. 2), а отношение С ГК :С ФК варьирует в пределах 0,6–1,7.

Таблица 2

Содержание и групповой состав гумуса черноземов Забайкалья

|

Местонахождение |

Глубина, см |

С общ , % |

ГК |

ФК |

Сгк Сфк |

Литературный источник |

|

% от С общ |

||||||

|

Читинская область |

0–10 |

3,75 |

29,9 |

32,3 |

0,9 |

(Важенин, Важенина, 1969) |

|

20–30 |

2,87 |

40,5 |

28,4 |

1,4 |

||

|

Еравнинская |

0–10 |

5,45 |

24,2 |

38,9 |

0,6 |

-//- |

|

котловина |

25–35 |

3,94 |

27,1 |

39,3 |

0,7 |

|

|

Еравнинская |

0–10 |

5,04 |

31,5 |

21,7 |

1,45 |

(Ишигенов, 1972) |

|

котловина |

30–40 |

3,59 |

38,7 |

28,4 |

1,36 |

|

|

60–72 |

1,74 |

28,6 |

10,5 |

2,77 |

||

|

Еравнинская |

0–20 |

5,4 |

27,5 |

17,8 |

1,5 |

(Чимитдоржиева, 1990) |

|

котловина |

25–35 |

3,9 |

33,8 |

20,9 |

1,6 |

|

|

50–60 |

0,7 |

3,2 |

24,2 |

1,3 |

||

|

Еравнинская |

0–5 |

7,65 |

31,3 |

18,6 |

1,68 |

(Вишнякова, 1999) |

|

котловина |

5–15 |

5,61 |

29,7 |

18,8 |

1,58 |

|

|

25–35 |

1,75 |

12,2 |

21,2 |

0,36 |

||

|

50–60 |

0,93 |

7,9 |

27,9 |

0,22 |

||

При сравнении группового состава гумуса черноземов мерзлотных и черноземов Русской равнины (Ахтырцев и др., 1981) и Западной Сибири (Кленов, 2000) следует отметить, что в исследуемых почвах количество образующихся гумусовых веществ в среднем составляет 50–55 % общего углерода, тогда как в немерзлотных аналогах 70–75 %. В составе гумусовых веществ мерзлотных почв значительную долю составляют фульвокислоты, тип гумуса фульватно-гуматный. Вниз по профилю в составе общего углерода возрастает количество углерода фульвокислот, в результате чего гумус приобретает гуматно-фульватный характер. В почвах Русской равнины (Ахтырцев и др., 1981) и Западной Сибири (Гам-зиков, 1978) тип гумуса гуматный.

Исследования группового и фракционного состава гумуса выявили (табл. 3), что тип гумуса в гумусовом горизонте фульватно-гуматный. Вниз по профилю увеличивается доля фульвокислот, гумус приобретает гуматно-фульватный и далее фульватный характер. Характерным для гумуса является устойчивое преобладание фракции ГК-2.

Таблица 3

|

Глубина, см |

С общ , % |

Сгум, % |

C:N |

Гуминовые кислоты |

Фульвокислоты |

Сгк Сфк |

НО |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

∑ |

1а |

1 |

2 |

3 |

∑ |

||||||

|

0-30 |

4,0 |

6,9 |

4,9 |

4,2 |

24,8 |

4,6 |

33,6 |

3,4 |

8,6 |

12,9 |

7,6 |

32,5 |

1,03 |

33,9 |

|

16-40 |

1,12 |

1,9 |

3,2 |

0,6 |

9,7 |

1,9 |

12,2 |

2,1 |

2,8 |

8,3 |

4,2 |

17,4 |

0,70 |

70,4 |

|

50-70 |

0,40 |

1,5 |

- |

0,5 |

9,0 |

1,6 |

11,1 |

5,5 |

0,5 |

15,5 |

8,4 |

29,9 |

0,37 |

59,0 |

Групповой и фракционный состав гумуса черноземов квазиглеевых, % от Собщ

Особенностью гумуса исследуемых мерзлотных почв является высокий процент негидролизуемого остатка. По данным Н. И. Базилевич (1965), в луговочерноземных почвах Западной Сибири содержание негидролизуемого остатка составляет 20–30 %, а в аналогичных почвах Иркутской области (Корзун, 1965) эта фракция занимает первое место в составе гумусовых веществ. Распределение нерастворимого остатка в профиле почвы проявляет тенденцию к увеличению с глубиной. Увеличение содержания негидролизуемого остатка в нижней части профиля Б. М. Кленов и Т. М. Корсунова (1976) объясняют вероятностью, что при иллювиировании продукты разрушения гуминовых кислот вступают в необратимое взаимодействие с глинистой частью почвы, чему способствует тяжелый механический состав почв.

Заключение. В условиях криогенеза сильнолигнинофицированные растительные остатки пополняют негидролизуемый остаток почв. Короткий период биологической активности и ослабленная интенсивность биохимических процессов приводят снижению темпов минерализации и гумификации, соответственно происходит преобладание гумина.

В черноземах мерзлотных формируется подвижный, фульватно-гуматный тип гумуса со средней степенью гумификации органического вещества. Большая вариабельность содержания фракций ГК-1 и ГК-2 обусловлены специфическими процессами, происходящими в мерзлотных почвах.

Список литературы Состав гумуса черноземов мерзлотных на территории южной границы криолитозоны Забайкалья

- Агрохимические методы исследования почв. Москва: Наука, 1975. 656 с. Текст: непосредственный.

- Ахтырцев А. В., Адерихин П. Г., Ахтырцев В. П. Лугово-черноземные почвы центральных областей Русской равнины. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1981. 172 с. Текст: непосредственный.

- Бадмаев Н. Б. Координатный анализ и принципы распознавания почв. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2008. 208 с. Текст: непосредственный.

- Бадмаев Н. Б., Гынинова А. Б., Цыбенов Ю. Б. Климатические ареалы и распределение полей в координатах системы «почва — климат» по территории южной границы криолитозоны Забайкалья // Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2021. № 2. С. 3-14. Текст: непосредственный.

- Базилевич Н. И. Геохимия почв содового засоления. Москва: Наука, 1965. 352 с. Текст: непосредственный.

- Важенин И. Г., Важенина Е. А. Забайкалье (Бурятия и Читинская область) // Агрохимическая характеристика почв СССР. Москва: Наука, 1969. С. 5-208. Текст: непосредственный.

- Вишнякова О. В. Состав и свойства гумуса лугово-черноземных мерзлотных почв Забайкалья: диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Улан-Удэ, 1999. 129 с. Текст: непосредственный.

- Гамзиков Г. П. Содержание гумуса и азота в почвах Западной Сибири // О почвах Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1978. С. 155-163. Текст: непосредственный.

- Дугаров В. И., Куликов А. И. Агрофизические свойства мерзлотных почв. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. 1990. 255 с. Текст: непосредственный.

- Ишигенов И. А. Агрономическая характеристика почв Бурятии. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1972. 210 с. Текст: непосредственный.

- Корзун М. А. Почвы долины рек Иркута и Залари в Присаянье: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Новосибирск, 1965. 18 с. Текст: непосредственный.

- Кленов Б. М. Устойчивость гумуса автоморфных почв Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 173 с. Текст: непосредственный.

- Кленов Б. М., Корсунова Т. М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1976. 160 с. Текст: непосредственный.

- Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Розанова М. С. Дополнительные показатели гу-мусного состояния почв и их генетических горизонтов // Почвоведение. 2004. № 8. С. 918-926. Текст: непосредственный.

- Путеводитель научных экскурсий всероссийской научной конференции с международным участием «Почвы холодных областей: генезис, география, экология» (к 100-летию со дня рождения профессора О. В. Макеева). Улан-Удэ, Москва. 178 с. Текст: непосредственный.

- Чимитдоржиева Г. Д. Гумус холодных почв: экологические аспекты. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 202 с. Текст: непосредственный.

- Чимитдоржиева Г. Д. Органическое вещество холодных почв. Улан-Удэ, 386 с. Текст: непосредственный.