Состав и распределение органического вещества в донных отложениях нижнего течения р. Тумнин

Автор: Фишер Н.К., Гаретова Л.А., Левшина С.И.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В донных осадках (ДО) нижнего течения р. Тумнин исследовали распределение органического углерода (Сорг), углеводородов (УВ) и биотических компонентов (фитопигменты, гетеротрофные бактерии). Концентрационная вариабельность Сорг в ДО составляет 65, а УВ - 136 раз. Основной размерной фракцией исследованных осадков являлись пелиты (до 98,8%). По содержанию осадочных пигментов большинство исследованных осадков относятся к эвтрофному типу. По принятым в настоящее время градациям содержания УВ исследованные илистые осадки оцениваются в диапазоне «слабо загрязненные» - «очень грязные». В отсутствие выраженного антропогенного пресса УВ в осадках имеют биогенный генезис, но способны формировать высокие уровни фоновых концентраций (до 680 мг/кг).

Донные отложения, органические вещества, углеводороды, фитопигменты, гетеротрофные бактерии

Короткий адрес: https://sciup.org/143167180

IDR: 143167180 | УДК: 556.574(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2019-22-2-48-54

Текст научной статьи Состав и распределение органического вещества в донных отложениях нижнего течения р. Тумнин

Река Тумнин – типичная горная река, берет начало на восточном склоне хребта Индя, расположенного на севере Восточного Сихотэ-Алиня; впадает в бухту Датта Татарского пролива. Длина реки 364 км, площадь водосбора 22 400 км2. Бассейн реки расположен в пределах гор восточного Сихотэ-Алиня, имеющих высоту 700–900 м [10]. По условиям протекания р. Тумнин можно разделить на три участка: исток – устье р. Чичи-мар, устье р. Чичимар – устье р. Мули, устье р. Мули – устье. Юго-восточная часть бассейна представляет собой плоское или слабовсхолмленное базальтовое плато, постепенно снижающееся к побережью Татарского пролива. Общая залесен-ность бассейна составляет 83%. Болота занимают около 2% водосбора [10]. Вдоль нижнего участка русла р. Тумнин проходит железнодорожная магистраль Комсомольск-на-Амуре – Совгавань.

В настоящее время водосбор нижнего течения р. Тумнин является малоосвоенным, поэтому выявление фоновых значений компонентов водной экосистемы в условиях изменчивости природных и климатических факторов чрезвычайно важно для целей экологического мониторинга. Согласно рамочной директиве 2008/105/ЕС необходимо установление экологических стандартов качества для каждого отдельно взятого водного объекта. Такие исследования важны для сохранения оптимальных условий обитания ценных видов ихтиофауны р. Тумнин – различных видов лососевых (кета, горбуша, сима и др.), а также сахалинского осетра.

Исследования водотоков восточного Сихотэ-Алиня в основном касаются химического состава речных вод [3, 14, 16]. Речные воды бассейна р. Тумнин характеризуются низким содержанием основных ионов и соответственно низкой минерализацией (<65 мг/дм3). По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу. Содержание органических веществ (ОВ) в воде существенно варьирует (перманганатная окисляемость от 2,7 до 20,3 мгО/дм3) вследствие разнообразия ландшафтной структуры водосборов, включающих заболоченные поймы и хозяйственно освоенные равнинные участки.

Исследованию речных ДО не уделяется должного внимания, несмотря на то, что именно они отражают (суммируют) многолетнее воздействие разнообразных природных и антропогенных факторов, источников загрязнения, часть которых в момент наблюдения может уже не функционировать. ДО формируются под воздействием сложной совокупности природных процессов: климатических, гидрологических, физических, химических и биологических, протекающих как в самом водном объекте, так и на его водосборной площади [12]. Они представляют собой сложную многокомпонентную систему, имеющую чрезвычайно важное значение для функционирования экосистемы в целом. В водных экосистемах они играют роль биогеохимического барьера, через который происходит обмен вещества и энергии [1]. Являясь хранилищем значительных запасов различных соединений, ДО могут при определенных условиях поставлять их обратно в толщу воды [19].

Гранулометрический состав ДО является одним из основных параметров, характеризующих типы осадков, а также дающих возможность судить о механизме процесса седиментации и динамике водной среды. Он оказывает влияние на аккумуляцию ОВ, физико-механические, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, структурное состояние осадков [15, 17].

В процессах формирования ОВ в ДО уча- ствуют многие группы водных гидробионтов – водоросли, простейшие, водные насекомые. Для рек горно-таежной зоны важным источником ОВ являются эпилитонные водоросли, а также листовой опад, который активно используется в трофических сетях [5, 6]. Особая роль принадлежит микробным сообществам, поскольку микроорганизмы могут одновременно синтезировать ОВ в виде своей биомассы и участвовать в процессах трансформации и деструкции широкого спектра природных и антропогенных органических соединений.

Целью работы является оценка вещественного состава и биотических компонентов в донных осадках р. Тумнин.

Объекты и методы

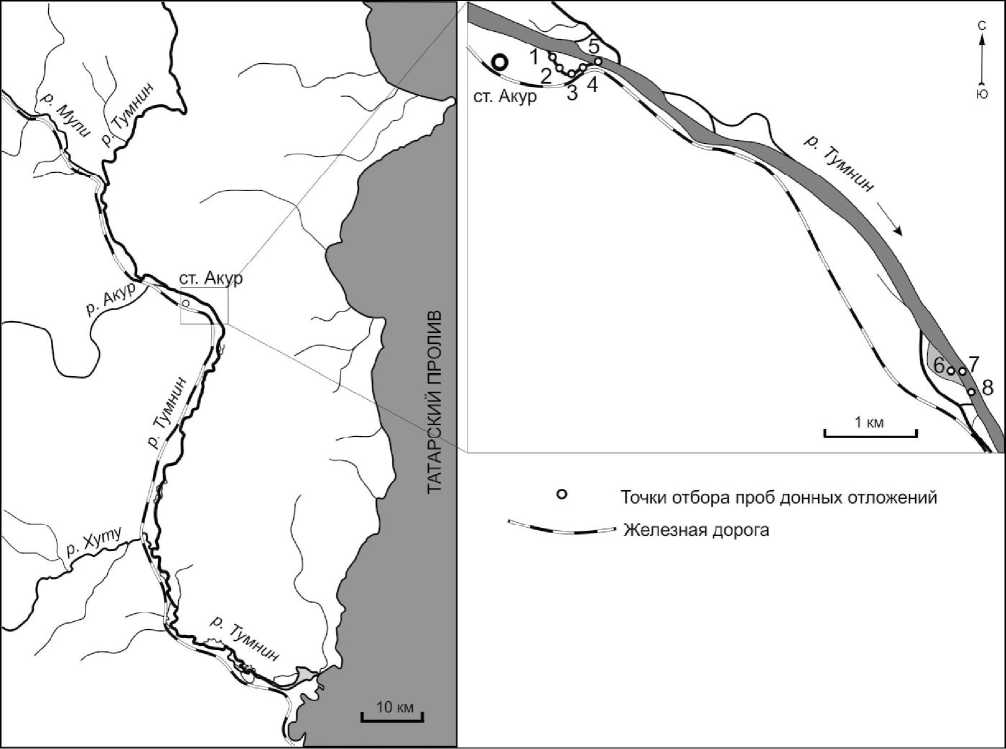

Исследования проводили в октябре 2017 г. на двух створах нижнего течения р. Тумнин (рис. 1): нижний створ находится на расстоянии 90 км от устья и характеризуется спрямленным руслом, здесь имеются небольшие заливы с ослаб-

Рис. 1. Карта-схема района исследований

Fig. 1. Scheme of the research area ленным течением. Верхний створ расположен в 7 км выше по течению, в районе станции Акур. От нижнего участка он отличается извилистым руслом с многочисленными протоками, отмелями и, вследствие этого, замедленным течением. Отбор проб ДО осуществляли в период осенней межени 12 и 20 октября 2017 г. на 8 станциях, расположенных на основном русле р. Тумнин и ее протоках. Схема расположения пунктов отбора проб представлена на рис. 1. Отбор проб производили пробоотборником Burkle, для микробиологических и химических анализов использовали слой 0–5 см. Химические анализы проб осуществляли в ЦКП «Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов» при ИВЭП ДВО РАН.

Для гранулометрического анализа образцы грунта, высушенные до воздушно-сухого состояния, растирали в фарфоровой ступке пестиком с резиновым наконечником и пропускали через сито с ячеей 2 мм. Размерный состав данной фракции осадков изучали методом лазерной дифракции на приборе Shimadzu SALD-2300 (Wing SSALD II: Version 3.0.7. (Япония)).

Концентрацию Сорг в образцах ДО определяли фотометрическим методом после окисления ОВ осадка сульфохромной смесью [2]. Определение массовой доли УВ в ДО выполняли по ПНД Ф 16.1:2.2.22–98. Измерения проводили на концен-тратомере КН-2М (Сибэкоприбор, Россия).

Фотосинтетические пигменты в ДО определяли согласно стандарту (ГОСТ 17.1.4.02-90) в вариации применительно к определению растительных пигментов в ДО [11]. Концентрацию пигментов определяли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Shimadzu UVmi-ni-1240.

Микробиологические посевы ДО производили в полевой лаборатории не позднее 1 ч после отбора проб согласно общепринятым в водной микробиологии методам [8]. Определяли общую численность гетеротрофных бактерий (ОЧБ), численность евтрофной группы сапрофитных бактерий (СБ) и нефтеокисляющих бактерий (НОБ). Результаты подсчета выражали в численности колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов в 1 см3 грунта.

Результаты и обсуждение

Поверхностный слой ДО р. Тумнин в основном представлен илами, за исключением осадков середины реки на нижнем створе (ст. 7), где 80% составляла песчаная фракция (табл. 1). В целом гранулометрический состав ДО характеризуется хорошей отсортированностью, что типично для рек с высокой скоростью течения. Несмотря на близкий гранулометрический состав, илистые образцы ДО отличались по содержанию ОВ, что, вероятнее всего, обусловлено присутствием в них остатков водной растительности, находящихся на разных стадиях разложения. Максимальное содержание Сорг выявлено в осадках ст. 3, отобранных в излучине протоки на верхнем участке, и было в 16 раз выше, чем в основном русле реки (ст. 5). Минимальное содержание Сорг было в песчаных осадках ст. 7 нижнего участка. Вероятной причиной слабой деградации и вследствие этого накопления ОВ в осадках извилистого русла является преобладание процессов его образования и/ или привноса над процессами его трансформации и переноса. Другой причиной повышенного содержания Сорг в осадках отдельных станций (ст. 1, 3) является преобладание анаэробной деструкции ОВ, которая не обеспечивает полного разложения трудноокисляемых веществ.

В исследованных ДО содержание УВ варьировало от 9 до 680 мг/кг при максимальном содержании в илах излучины протоки верхнего участка (ст. 3) и минимальном в песках ст. 7. Согласно классификации В.И. Уваровой [13], по содержанию УВ (мг/кг сухого грунта) ДО могут быть разделены на: чистые – 0–5,5; слабо загрязненные – 5,5–25,5; умеренно загрязненные – 25,6–55,5; загрязненные – 55,6–205,5; грязные – 205,6–500, очень грязные – >500. По данной градации качество исследованных ДО по содержанию УВ оценивается в диапазоне «слабо загрязненные» – «очень грязные».

Другим критерием допустимой углеводородной нагрузки является соотношение концентраций УВ и Сорг в ДО, обозначенного как «параметр перегрузки очищающей способности» (Р). Условной границей допустимой перегрузки принята величина УВ/Сорг = 0,26%, средней перегрузки – величина < Р ≤ 0,55%, высокой – Р > 0,55 [7]. В исследованных осадках соотношение УВ/Сорг изменялось от 0,22 до 5,0%. В отсутствии явных источников антропогенного воздействия на ст. 6 величина Р (5,0%), вероятнее всего, обусловлена накоплением и консервацией УВ природного генезиса в анаэробных условиях сероводородных илов. Содержание ОВ в донных осадках тесно связано с их гранулометрическим составом [17]. Однако в нашем случае корреляционный анализ не выявил никаких заметных связей в распределении Сорг и УВ по фракциям осадков. Корреляция гранулометрических фракций с содержанием Сорг и УВ для пелитов была слабой (r = 0,34 и

Состав донных осадков р. Тумнин

Composition of the Tumnin River bottom sediments

Table 1

|

Станция |

Описание ДО |

Доминирующая фракция, Pl/Al/Ps,% |

С орг ,% |

УВ, мг/кг |

УВ/Сорг,% |

|

1 |

Темно-серый ил с галькой 0,5–2,0 см |

99,8/0,2/0 |

3,4 |

76 |

0,22 |

|

2 |

Темно-серый ил с галькой и растительными остатками |

93,9/5,3/0,1 |

0,7 |

100 |

1,42 |

|

3 |

Ил с включением растительных остатков |

99,8/0,2/0 |

6,5 |

680 |

1,4 |

|

4 |

Песчаный ил с включением гальки до 2 см |

94,2/5,6/0,1 |

1,0 |

122 |

1,22 |

|

5 |

Серый ил |

99,9/0,1/0 |

0,4 |

50 |

1,25 |

|

6 |

Темно-серый ил с запахом Н2S |

99,2/0,8/0 |

1,1 |

558 |

5,0 |

|

7 |

Серый песок с включениями гравия <1 см |

0/20/80 |

0,1 |

9 |

0,9 |

|

8 |

Ил с корнями водных растений |

99,5/0,5/0 |

1,0 |

46 |

4,6 |

0,30 соответственно), для алевритов отсутствовала. Вероятно, ОВ в поверхностном слое осадков р. Тумнин мозаично распределяется по частицам грунта. Одновременно выявлено существование связи между Сорг и УВ (r = 0,68), что указывает на единый источник их поступления в ДО.

Одним из источников формирования пелитовых фракций ДО является развитие фитопланктона [15]. В ДО фотосинтетические пигментыслужат маркерамиОВ,синтезированного фитопланктоном, фитобентосом, высшей водной растительностью, пурпурными и зелеными бактериями [20]. Осаждение и захоронение пигментов в осадках определяется совокупным действием биологических, физических и химических факторов в водоеме и на водосборе.

Концентрации фотосинтетических пигментов в исследованных ДО колебались в достаточно больших диапазонах: хлорофилл (хл) a ‒ 3,97–272,20 мкг/г (в среднем 63,21 мкг/г), хл b ‒ 7,43–23,62 мкг/г (в среднем 12,03 мкг/г), хл c 1+ c 2 ‒ 1,85–35,63 мкг/г (в среднем 9,67 мкг/г), каротиноиды (кар.) – 13,59–214,09 мкг/г (в среднем 61,24 мкг/г) (табл. 2). Важнейшая роль в процессе фотосинтеза среди десятков фотосинтезирующих пигментов отведена хл a , его концентрация может отражать содержание автохтонного ОВ. В исследованных осадках его доля варьировала от

27,7 до 84% от общей концентрации хлорофиллов. Высокое содержание хл a и его доли от суммы хлорофиллов в илистых осадках ст. 3 и 6 указывает на поступление свежесинтезированного ОВ. Известно, что хл a в первую очередь подвергается микробиологической и физико-химической деградации. Эти явления сопровождаются накоплением более устойчивых каротиноидов [4]. Поэтому пигментное отношение (ПО), равное отношению суммы концентраций общих каротиноидов к концентрации хл a , является показателем уровня функциональной активности фитоценоза. Повышение этого соотношения свидетельствует об угнетенном состоянии водорослей [9] либо о старении сообщества [6]. Для водорослевых сообществ в оптимальных условиях ПО обычно не превышает 2–5 [4]. В исследованных осадках ПО варьировало от 0,89 до 3,33, что свидетельствует о нормальном функционировании водорослевых сообществ.

Согласно градации по содержанию осадочных пигментов участок дна р. Тумнин, занятый песком (ст. 7), относится к олиготрофному типу, осадки ст. 5 – к мезотрофному, илистые осадки ст. 1, 2, 4 и 8 – к эвтрофному, а илы ст. 3 и 6 к гипертрофному типу.

Корреляция между суммарным содержанием фитопигментов и Сорг оказалась слабой (r = 0,3),

Содержание и соотношение фитопигментов в донных отложениях р. Тумнин

Table 2

Content and ratio of phytopigments in bottom sediments of the Tumnin River

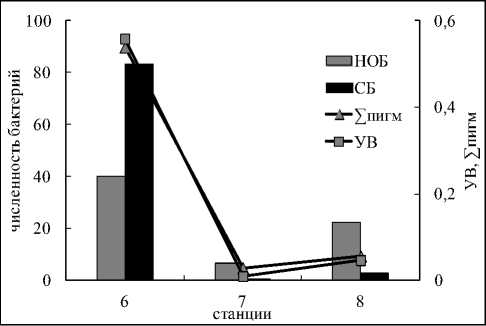

Присутствие ОВ в осадках обусловливает развитие бактерий различных экологотрофических групп. Общая численность гетеротрофных бактерий (ОЧГ) в ДО варьировала в широком диапазоне – от 0,8 до 270 ×106 КОЕ/ см3. Максимальные показатели ОЧГ выявлены в сероводородных илах ст. 6. Вероятно, здесь происходит постоянное поступление свежего ОВ. Легкоокисляемое ОВ быстро подвергается микробиологической деструкции, а трудноминерализуемые вещества накапливаются и консервируются в восстановительных условиях ДО. Численность сапрофитных бактерий (СБ) составляла 0,76-83,3 ×105 КОЕ/ см3, при этом величина индекса трофности (ИТ = ОЧГ/СБ) варьировала в пределах от 4,2 до 32,4. Четкой зависимости между численностью микроорганизмов (ОЧБ, СБ, НОБ) и содержанием Сорг в осадках не выявлено. Вместе с тем имеется выраженная зависимость между содержанием первичной продукции и численностью бактерий: для ∑пигм и ОЧГ, а также для ∑пигм и СБ (r = 0,888 и 0,886 соответственно). Связь между содержанием УВ и НОБ, а также между ∑пигм и НОБ была выражена гораздо слабее (r = 0,42 и 0,51 соответственно), что обусловлено разнообразием источников поступления ОВ в осадки и различной степенью их преобразованности. Наиболее отчетливая связь между содержанием фитопигментов, УВ и численностью бактерий проявлялась для станций нижнего створа, существенно отличавшихся между собой по вещественному и гранулометрическому составу (рис. 2).

Выводы

Исследование органических веществ в ДО

Рис. 2. Содержание фитопигментов (∑пигм, мг/кг), углеводородов (УВ, мг/кг), сапрофитных (СБ, 1×105 КОЕ/см3) и нефтеокисляющих бактерий (НОБ, 1×105 КОЕ/см3)

Fig. 2. Content of phytopigments (∑pigm, mg/kg), hydrocarbons (HC, mg/kg), saprophytic (SB, 1 ×105 CFU/cm3) and hydrocarbon-oxidizing bacteria (HOB, 1 ×105 CFU/cm3)

русла и проток р. Тумнин в ее нижнем течении выявило существенные различия по содержанию Сорг и УВ. Разброс минимальных и максимальных концентраций Сорг составляет 65, УВ – 136 раз, что свидетельствует о пространственной вариабельности участков аккумуляции ОВ. Основной размерной фракцией в исследованных осадках являлись пелиты (до 98,8%). Неравномерность распределения ОВ в илистых осадках обусловлена процессами переноса, перемыва и переотложения, характерными для горных рек, в которых именно мелкодисперсные фракции являются основной транспортной формой ОВ от источников их образования до локальных участков их захоронения. По содержанию осадочных пигментов большинство исследованных отложений относится к эвтрофному типу. По принятым в настоящее время градациям содержания УВ исследованные илистые осадки оцениваются в диапазоне «слабо загрязненные» – «очень грязные». В отсутствие выраженного антропогенного пресса УВ в осадках имеют биогенный генезис и в зависимости от условий способны формировать высокие уровни фоновых концентраций, что важно при дифференциации антропогенного воздействия в целях экологического мониторинга.

Список литературы Состав и распределение органического вещества в донных отложениях нижнего течения р. Тумнин

- Белкина Н.А. Роль донных отложений в процессах трансформации органического вещества и биогенных элементов в озерных экосистемах//Труды Карельского научного центра РАН. 2011. № 4. С. 35-41

- Бельчикова Н.П. Определение гумуса почвы по методу И.В. Тюрина//Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. С. 56-62

- Болдескул А.Г., Шамов В.В., Гарцман Б.И., Кожевникова Н.К. Ионный состав генетических типов вод малого речного бассейна: стационарные исследования в центральном Сихотэ-Алине//Тихоокеанская геология. 2014. Т. 33, № 2. С. 90-101

- Бульон В.В. Закономерности первичной продукции в лимнических экосистемах. СПб.: Наука, 1994. 222 с

- Гаретова Л.А., Левшина С.И. Бактериопланктон речных экосистем горно-таежной зоны//Биология внутренних вод. 2007. № 4. С. 25-33

- Елизарова В.А. Состав и содержание растительных пигментов в водах Рыбинского водохранилища//Гидробиологический журнал. 1973. Т. 9, № 2. С. 23-33

- Кремлева Т.А. Геохимические факторы устойчивости водных систем к антропогенным нагрузкам: автореф. дис. … д-ра хим. наук. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2015. 50 с

- Кузнецов С.И., Дубинина Г.А. Методы изучения водных микроорганизмов. М.: Наука, 1989. 228 с

- Курейшевич А.В., Сиренко Л.А., Медведь В.А. Многолетняя динамика содержания хлорофилла а и особенности развития фитопланктона в Днепродзержинском водохранилище//Гидробиологический журнал. 1999. Т. 35, № 2. С. 49-62

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 18. Дальний Восток. Вып. 3. Приморье/под ред. М.Г. Васьковского. Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 628 с

- Сигарева Л.Е. Хлорофилл в донных отложениях Волжских водоемов. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. 217 с

- Субетто Д.А. Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 339 с

- Уварова В.И. Современное состояние качества воды р. Обь в пределах Тюменской области//Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. Вып. 1. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. С. 18-26

- Форина Ю.А., Шестеркин В.П. Особенности химического состава речных вод восточного макросклона северного Сихотэ-Алиня//География и природные ресурсы. 2010. № 3. С. 81-87

- Шерышева Н.Г., Ракитина Т.А., Поветкина Л.П. Условия формирования гранулометрического состава иловых отложений на территории национального парка «Самарская Лука»//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Самарская Лука. 2009. Т. 18, № 3. С. 104-113

- Шестеркин В.П. Гидрохимия рек природного заказника «Тумнинский»//Водное хозяйство России. 2018. № 3. С. 4-15

- Hagemann L., Buchty-Lemke M., Lehmkuhl F., Alzer J., Kümmerle A.E., Schwarzbauer J. Exhaustive screening of long-term pollutants in riverbank sediments of the Wurm River, Germany//Water, air, soil pollution. 2018. Vol. 229. Р. 197

- Peters K., Moldowan J. The biomarker guide. Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. New Jersy. 1994. 364 р

- Walling D.E., Owens P.N., Carter J., Leeks G.J.L., Lewis S., Meharg A.A., Wright J. Storage of sediment-associated nutrients and contaminants in river channel and floodplain systems//Applied geochemistry. 2003. Vol. 18. P. 195-220

- Yang S., Cui Z., Zhang Y., Jiang T., Yang Q., Sun Y. Photosynthetic pigments in surface sediments in the northwest of the Bohai Sea, China: potential implications for sediment deposition of brown tides of Aureococcus anophagefferens in coastal waters//Ecological indicators. 2019. Vol. 102. P. 145-153