Состав и содержание пигментов фитопланктона Выгозерско-Ондского водохранилища в летний период

Автор: Сластина Ю.Л.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-4 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты исследований содержания фотосинтетических пигментов фитопланктона в одном из крупнейших водоемов Карелии - Выгозерско-Ондском водохранилище, испытывающем антропогенную нагрузку в результате его многоцелевого использования. Обсуждается изменение пигментных характеристик в районе действия стоков Сегежского ЦБК и в зонах, менее подверженных антропогенному воздействию. Максимальные величины хлорофилла а в настоящее время регистрируются в бывшем приемнике сточных вод ЦБК Лайкоручье, в районе современного выпуска стоков Лейгубы и по ходу распространения загрязненных вод в Надвоицком заливе. Отсутствие значительных межгодовых изменений пигментных индексов и их соотношений характеризуют стабильное функционирование фитопланктона водохранилища.

Фитопланктон, пигменты, хлорофилл, водохранилище

Короткий адрес: https://sciup.org/148199120

IDR: 148199120 | УДК: 574.52

Текст научной статьи Состав и содержание пигментов фитопланктона Выгозерско-Ондского водохранилища в летний период

Антропогенное эвтрофирование внутренних водоемов получило на протяжении последнего столетия масштабы планетарного явления, имеющего многообразные экологические последствия. Особенную актуальность приобретает оценка и прогноз состояния крупных водохранилищ, многолетние регулярные наблюдения на которых дают возможность оценить тенденции развития сообществ, отличить последствия антропогенного воздействия и отклика биоты на естественную вариабельность различных физико-географичес-ких факторов. В рамках комплексных мониторинговых исследований крупнейших озер Северо-Запада России в летний сезон 2007-2009 гг. проводилось изучение видового состава и содержание хлорофиллов а, b и с в фитопланктоне Выгозерско-Ондского водохранилища, подвергаемого разностороннему антропогенному воздействию, основное из которых – сброс сточных вод Сегежского ЦБК в течение последних 80-ти лет. Данные, собранные по расширенной сетке станций, характеризуют особенности пространственного распределения фитопланктона, и, дополняя наблюдения предыдущих лет [1, 5, 6], составляют основу многолетнего мониторинга экосистемы водохранилища.

При исследовании водоемов для оценки их трофического статуса и качества воды часто используется содержание хлорофилла а , соотношение других пигментов и пигментных индексов, которые косвенно характеризуют продукционно-деструкционные процессы в сообществе планктона. Низкие значения соотношения каротиноидов и хлорофилла считаются индикаторами физиологического благополучия альгоценозов, высокие указывают на неактивное состояние [4]. Это позволяет использовать пигменты и пигментные индексы в качестве индикатора состояния фитопланктона при различных экологических ситуациях. Хотя четкая зависимость содержания хлорофилла в клетках

водорослей от их видового состава не всегда обнаруживается [3, 4].

Цель работы: оценка возможности использования пигментных характеристик при мониторинге антропогенного воздействия, а также выявление межгодовых и пространственных изменений функционирования фитопланктона в Выгозерско-Ондском водохранилище.

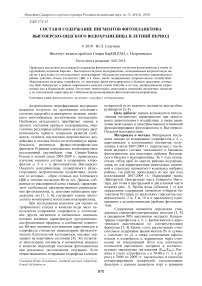

Материалы и методы. Материалом послужили данные по содержанию хлорофиллов a, b, c , каротиноидов и соотношению пигментов, полученные в июле 2007-2009 гг. параллельно с изучением видового состава, численности и биомассы фитопланктона для некоторых районов Выгозер-ского-Ондского водохранилища. За 3 года осуществлен отбор проб во многих районах водохранилища, но для характеристики межгодовых изменений в структуре пигментного комплекса выбраны районы, где работы проводились во все три года исследований 2007-2009 гг.: Надвоицкий залив, Лайкоручей, Центральная часть Северного Выго-зера, две точки в центральной и две в южной части водоема (рис. 1). Пробы воды (объемом 1 л) для определения содержания пигментов отбирали батометром Руттнера из нескольких горизонтов (поверхностного, 2 м, 5 м, 10 м и придонного) одновременно с количественными пробами фитопланктона.

Содержание пигментов определяли стандартным спектрофотометрическим методом [3, 9] в смешанном 90% ацетоновом экстракте. Концентрации хлорофиллов a, b, c, феопигментов и каротиноидов рассчитывали по соответствующим формулам [3, 4] Кроме этого, рассчитывали относительное содержание феопигментов (% от суммы с «чистым» хл а), а также соотношение каротиноидов и хлорофилла а, выраженное через отношение их концентраций (К/а) или оптических плотностей ацетонового экстракта в соответствующих максимумах поглощения (Е480/Е664). Разница в учете хлорофилла а в 70-80-е гг. и в период с 2000 по 2009 гг. заключалась в способах концентрирования водорослей (использование фильтров с разным диаметром пор) и хранения материала (высушивание или заморозка). Для корректного анализа данных разных лет было проведено экспериментальное сравнение этих способов подготовки материала, в результате чего был получен поправочный коэффициент 2,1±0,1, увеличивающий данные 70-х годов [9].

Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб Выгозерско-Ондского водохранилища

Результаты. Используемый на комбинате до 1976 г. сульфатный способ варки целлюлозы и механическая очистка промышленных стоков создали высокую экологическую опасность сточных вод. Со стоками в водоем попадало большое количество органических веществ (ОВ), в том числе ядовитые серосодержащие соединения. В то же время стоки были бедны биогенными элементами и не представляли угрозы эвтрофирования водоема [8]. Низкий уровень трофии отражало и содержание хлорофилла а в фотическом слое воды – от 0,34 до 2,03 мг/м3 [1]. В начале 70-х гг. прошлого столетия северная часть, как и водохранилище в целом, представляло собой низкопродуктивную экосистему с резко выраженным отрицательным балансом ОВ. Лишь на ограниченном участке, где в результате активного биохимического разрушения легкоокисляемого ОВ сточных вод имели место повышенные концентрации фосфатов [8], концентрация хлорофилла а достигала здесь в отдельные периоды величин, характерных для мезотроф-ных экосистем.

Станция биологической очистки промышленных и бытовых сточных вод на Сегежском ЦБК начала функционировать с 1976 г. одновременно с переносом выпуска сточных вод из Лайкоручья в Мозог-губу. В стоках сократилось количество легкоминерализуемых и ядовитых веществ, зато увеличилось содержание биогенных элементов, в частности фосфора, особенно в первые годы [6].

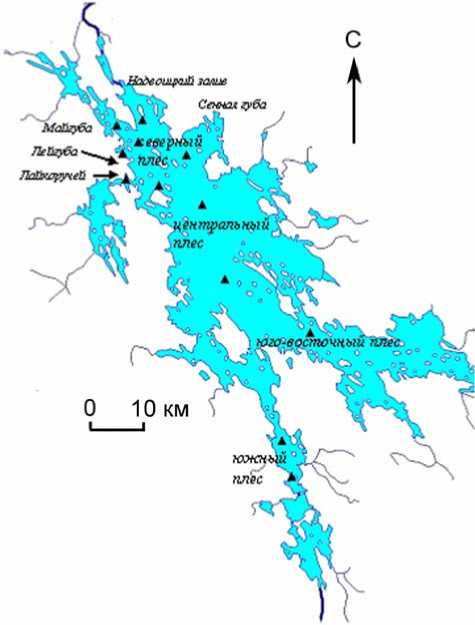

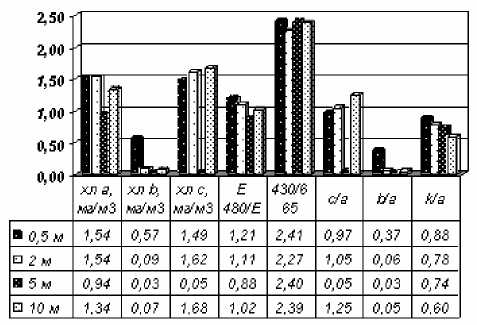

Рис. 2. Динамика пигментов северной части водохранилища (июль 2007-2009 гг.)

В последующие годы в воде северного района водохранилища отмечались наиболее высокие концентрации фосфора, превышающие 30 мг Робщ.∙м-1, а в наиболее загрязненных участках Мо-зог-губе и Лайкоручье - до 190 мг Робщ.∙м-1 [2]. Следствием снятия токсического эффекта и биогенной стимуляции стало резкое усиление продукционных процессов, повлекшее за собой значительное увеличение биомассы водорослей. Концентрация хлорофилла а в фотическом слое возросла в этот период до 11,0 мг/м3, Одновременно с ростом биомассы в фитопланктоне отмечено увеличение доли высокопродуктивных зеленых и сине-зеленых водорослей [1, 2]. В 1981-1992 гг. в северном районе по сравнению с наблюдаемыми в 1971-1972 гг. в 4-5 раз возросли численность (до 910 тыс. кл./л) и биомасса (до 1,83 г/м3) водорослей в фитопланктоне [5]. Начало 90-х гг. характеризовалось значительным спадом производства на Сегежском ЦБК и, соответственно, уменьшением объемов сточных вод. К настоящему времени годовое поступление в водоем общего фосфора со стоками ЦБК сократилось в 9 раз по сравнению с 80-ми годами (данные И.А. Литвиновой), а концентрация этого биогена в воде северного района водохранилища сократилась в среднем до 12 мг/м3 (данные д.х.н. П.А. Лозовика).

В 1993-1996 гг. в связи с сокращением объема сточных вод ЦБК отмечалось снижение численности и биомассы фитопланктона в среднем до 390 тыс. кл./л и 0,59 г/м3 соответственно. В настоящее время количественные показатели фитопланктона водохранилища, остаются на уровне, отмеченном в 1993-1996 гг. [6]. На фоне существенного сокращения фосфорной нагрузки понизилась продукционная активность фитопланктона. Среднее содержание хлорофилла а в фотическом слое воды достигает в настоящее время 1,6-5,5 мг/м3, что в 3 раза ниже, чем в 1981 г. Тем не менее, концентрации хлорофилла остаются в 3 раза выше «олиготрофного» периода 1971-1972 гг. Максимальные для северной части водохранилища величины хлорофилла а в настоящее время регистрируются в бывшем приемнике сточных вод ЦБК Лайкоручье (до 4,2 мг/м3), в районе современного выпуска стоков Лейгубы (до 7,6 мг/м3) и по ходу распространения загрязненных вод (Май-губа, Надвоицкий залив – до 6 мг/м3). Межгодовая динамика пигментов в северном районе водохранилища отражает небольшие изменения в видовой структуре сообщества. Так, в 2009 г. при некотором увеличении доли золотистых водорослей (за счет активной вегетации р. Dnobryon ), содержание хлорофилла а уменьшилось (рис. 2).

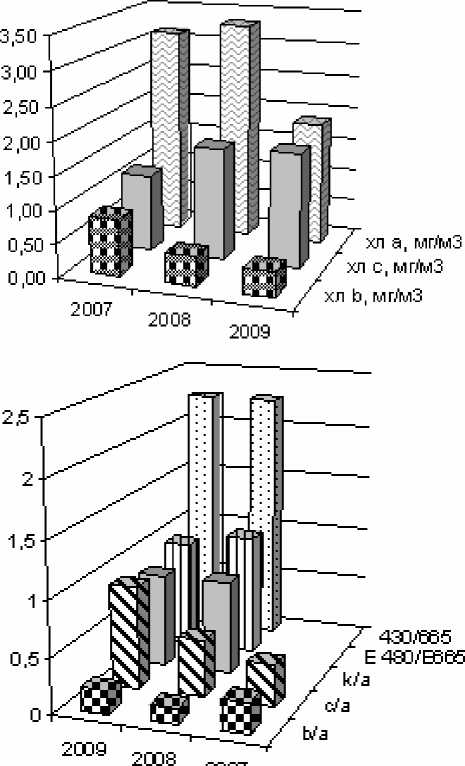

Центральный район Выгозерско-Ондского водохранилища – наименее подверженный антропогенному воздействию участок водохранилища. В то же время, содержание в воде хлорофилла а здесь возросло в 2,5 раза в сравнении с периодом начала 1970-х гг. и его концентрации в фотиче-ском слое воды достигают 2,1-3,4 мг/м3 (табл. 1). Вертикальное распределение пигментов различается по станциям незначительно, вследствие мел-ководности центральной части водохранилища межгодовые изменения также невелики (рис. 3, 4).

Таблица 1. Средние концентрации хлорофилла а в разных района Выгозерско-Ондского водохранилища, (фотический слой, мг/м3)

|

Район озера |

19711972 гг. |

1981 г. |

20072009 гг. |

|

северный |

1,09 |

11,4 |

2,77 |

|

центральный |

0,86 |

- |

2,16 |

|

южный |

3,21 |

- |

7,11 |

Существенные изменения в продуктивности фитопланктона произошли в южной части водоема. Эта мелководная и узкая часть озера в течение более 70-ти лет является напряженной транспортной магистралью ББК, что отразилось на уровне антропогенно нагрузки, в том числе и биогенной. В настоящее время, содержание в воде хлорофилла а и первичная продукция превышают величины, отмеченные в 1971-1972 гг. более, чем в 2 раза. Так, летом 2007-2009 гг. содержание хлорофилла а в фотическом слое изменялось от 5,0 до 11,5 мг∙мг/м3. Повышение концентрации хлорофилла а в планктоне в сравнении с началом 70-х гг. на фоне сохранения значений биомассы и продукции может быть следствием произошедших серьезных изменений в структуре альгоценозов. Увеличение содержания хлорофилла в биомассе фитопланктона в южной части водохранилища произошло одновременно с уменьшением доли диатомовых.

Рис. 3. Вертикальное распределение пигментов центральной части Выгозерско-Ондского водохранилища (июль, 2008 г.)

Рис. 4. Вертикальное распределение пигментов центральной части Выгозерско-Ондского водохранилища (июль, 2009 г.)

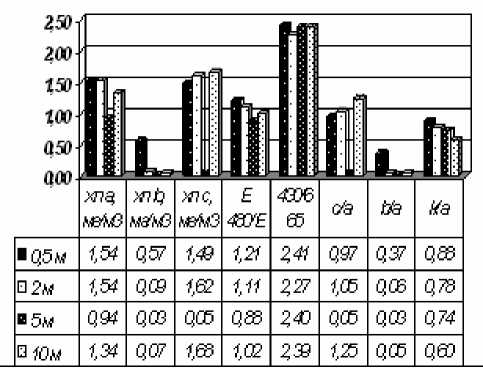

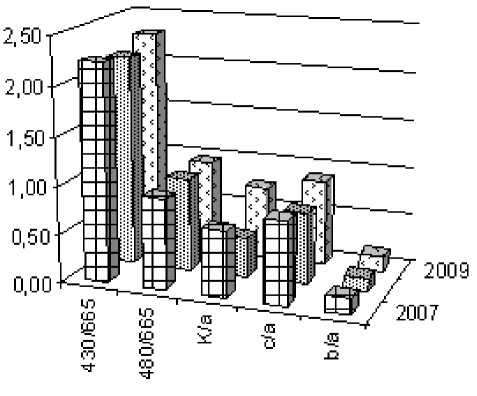

В начале 70-х гг. фитопланктоне водохранилища повсеместно (на 90-96%) доминировал диатомовый комплекс [1]. В настоящее время численность синезеленых и хлорококковых водорослей в биоценозах северного района водохранилища значительно возросла и достигает 30% от суммарной [6]. Несмотря на межгодовые изменения содержания хлорофиллов a, b и с в 1,2-1,5 раза, соотношения пигментов во все годы наблюдений в среднем по водохранилищу оставались практически неизменными – пигментный индекс Е480/665 в 2007, 2008 и 2009 гг. составил соответственно 0,94; 0,96 и 0,97; индекс Е430/665 – 2,23; 2,17; 2,3; соотношение каротиноиды/хлорлфилл а – 0,72; 0,74 и 0,76, что свидетельствует о достаточно стабильном функционировании фитопланктонного сообщества (рис. 5). Значения индекс Марга-лефа характеризуют сообщество как находящееся в пограничном состоянии между преобладанием гетеротрофии и стадией активной вегетации микроводорослей.

Рис. 5. Межгодовые изменения пигментных индексов и соотношения пигментов в летнем фитопланктоне Выгозерско-Ондского водохранилища (июль 2007-2009 гг.)

Выводы: через 15 лет после начала существенного снижения поступления в водоем промышленных стоков активность автотрофного звена экосистемы снизилось до уровня развития начала 70-х годов. Это стало возможным благодаря большой проточности озера, которая менее чем за год привела к снижению фосфорной нагрузки. Однако повышенное в сравнении с 70-ми гг. содержание хлорофилла a в планктоне свидетельствует о повышении продукционного потенциала экосистемы. Следовательно, существует возможность быстрого перехода ее на более высокий трофический уровень при благоприятных условиях. В период наших наблюдений (2007-2009 гг.) средние значения всех пигментных показателей изменялись незначительно. Первый опыт использования расширенного комплекса пигментных характеристик планктона для исследования Выгозерско-Ондского водохранилища выявил возможность их использования при мониторинге антропогенного воздействия, однако необходимы дальнейшие исследования водохранилища с целью формирования базы данных пигментных индексов для более корректного выявления изменений структуры фитопланктонных сообществ.

Список литературы Состав и содержание пигментов фитопланктона Выгозерско-Ондского водохранилища в летний период

- Вислянская, И.Г. Фитопланктон и первичная продукция Выгозерского водохранилища/И.Г. Вислянская, Н.С. Харкевич//Органическое вещество и биогенные элементы в водах Карелии/Ред. Е.П. Васильева, П.А. Лозовик. -Петрозаводск: КФ АН СССР, 1985. -С. 144-165.

- Лозовик, П.А. Изменение режима Северного Выгозера и реки Нижний Выг под действием сточных вод Сегежского ЦБК и допустимый объем их сброса. Практические рекомендации/П.А. Лозовик, Н.И. Пальшин, Т.П. Куликова и др. -Петрозаводск: КФ АН СССР, 1989. -36 с.

- Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. -СПб: Гидрометеоиздат, 1993. -167 с.

- Минеева, Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. -М., 2004. -156 с.

- Современное состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1992-1997 гг. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1998. -188 с.

- Состояние водных объектов Республики Карелия. По результатам мониторинга 1998-2006 гг. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. -210 с.

- Теканова, Е.В. Первично-продукционные характеристики озера Выгозера в связи с изменением антропогенной нагрузки/Е.В. Теканова, Ю.Л. Сластина//Материалы XXVIII международной конференции Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов европейского Севера, Петрозаводск, 5-8 октября 2009 г. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2009. -С. 547-551.

- Харкевич, Н.С. Характеристика химического состава и качества воды Выгозерского водохранилища//Водные ресурсы Карелии и их использование -Петрозаводск: КФ АН СССР, 1978. -С. 107-150.

- SCOR-UNESCO Working Group¹ 17. Determination of photosynthetic pigments in sea water//Monographs on Oceanographic Methodology. -Paris: UNESCO, 1966. -P. 9-18.