Состав и условия образования протолитов плагиогнейсов в Харбейском метаморфическом комплексе (Полярный Урал)

Автор: Уляшева Н.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (225), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения химического состава плагиогнейсов ханмейхойской свиты харбейского комплекса, реконструированы предполагаемые источники сноса и геодинамическая обстановка формирования протолитов этих пород.

Харбейский комплекс, плагиогнейсы, протолит, химический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/149129110

IDR: 149129110

Текст научной статьи Состав и условия образования протолитов плагиогнейсов в Харбейском метаморфическом комплексе (Полярный Урал)

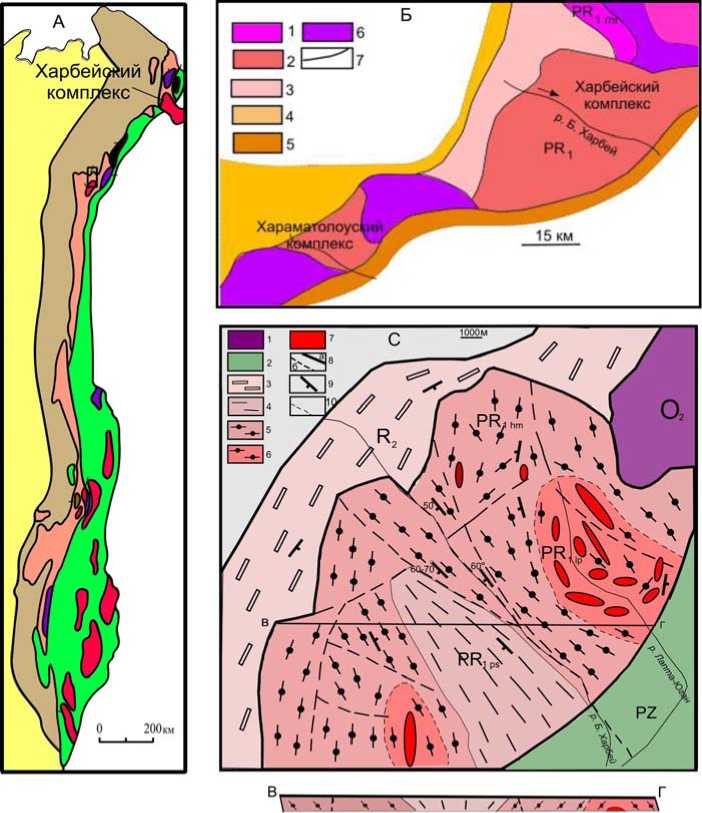

На Полярном Урале в западной тектонической зоне в южной части Собского поднятия обнажаются глубоко метаморфизованные раннедокембрийские вулканогенно-осадочные породы харбейского метаморфического комплекса. Они характеризуются вытянутым в северо-западном направлении структурным планом, дискордантным по отношению к ориентации структур уралид, и тектоническими взаимоотношениями с окружающими отложениями (рис. 1). Со гласно стратиграфическим схемам Урала [10] в рассматриваемом районе снизу вверх выделяются три свиты: лаптаюганская (биотитовые и гранатовые амфиболиты, слюдяные и ам-фиболовые гнейсы), ханмейхойская (гранатсодержащие амфиболиты, ам-фиболовые сланцы и двуслюдяные гранат-слюдяные гнейсы) и парик-васьшорская (слюдяные, гранатсодержащие высокоглиноземистые кристаллические гнейсы и дистен-ставро-лит-гранатовые сланцы). Породами лаптаюганской свиты сложены центральные части двух крупных брахиан-тиклинальных структур — Ев-Юган-ской и Лапта-Юганской, между которыми заключена Париквасьшорская синклиналь. Граница между лаптаюганской и ханмейхойской свитами проводится условно по появлению в верхней свите значительного количества плагиогнейсов. Четкая граница между этими свитами пока не установлена. Амфиболиты и плагиогнейсы в пределах указанных выше свит

Рис. 1. Местоположение харбейского комплекса в Уральском складчатом поясе (А) и его схематические геологические карты (Б, С).

Б. Условные обозначения (по [17]): 1 — марункеуский комплекс (PR 1 ); 2 — харбейс-кий комплекс (PR 1 ); 3 — няровейская серия (R2); 4 — орангская свита (PZ); 5 — осадочные формации палеозоя; 6 — метагарцбургиты и дуниты; 7— геологические границы.

С. Условные обозначения [4]:1 — гипербазиты Сыумкеу; 2 — отложения палеозоя; 3 — няровейская серия; 4—6 — харбейский метаморфический комплекс (PR 1 ): 4 — слюдяные, амфибол-слюдяные высокоглиноземистые гнейсы; дистен-ставролитовые, дистен-ставролит-гранатовые сланцы париквасьшорской свиты; 5 — амфиболиты, плагиогнейсы и линзы слюдистых мраморов ханмейхойской свиты; 6 — амфиболиты и плагиогнейсы лаптаюганской свиты; 7 — гнейсо-граниты; 8 — геологические границы: а — стратиграфические, б — тектонические; 9 — элементы залегания сланцеватости и полосчатости; 10 — предполагаемая граница между лаптаюганской и хан-мейхойской свитами

встречаются обычно в виде пластов и пачек мощностью до 100 м.

В работах предшественников было показано, что образование амфиболитов и плагиогнейсов харбейского комплекса, сформировавшихся соответственно по основным магматическим и терригенным породам, протекало в условиях геотектонического режима, близкого к платформенному. Плагиогнейсы ханмейхойской и париквасьшорской свит исследователи отнесли к алевролито-глинистопесчаной формации, образование которой, по их мнению, происходило в спокойной тектонической обстановке [1, 2].

Ранее нами были изучены химический состав и геодинамическая обстановка образования протолитов амфиболитов и амфиболовых сланцев ханмейхойской свиты [5]. По распределению петрогенных компонентов и редких элементов эти породы схожи с вулканитами окраинных или задуго-вых морей [12]. Плагиогнейсы, перемежающиеся с амфиболитами, до сих пор исследованы слабо. Для установления источников сноса и уточнения геодинамической обстановки форми рования плагиогнейсов, слагающих разрез ханмейхойской свиты, был проведен анализ геохимического состава этих пород. Основное внимание уделялось редким (Th, Nb, Y, Sc, Zr, Hf и др.) и редкоземельным элементам, а также ряду петрогенных компонентов, характеризующихся инертным поведением при выветривании и региональном метаморфизме пород [9, 11]. Поскольку наиболее легко растворимыми и подвижными при этих процессах являются щелочные и щелочно-земельные элементы, для анализа использовались образцы плагиогнейсов ханмейхойской свиты, которые не подвержены процессам гранитизации.

Петрография и характеристика химического состава плагиогнейсов. В среднем течении р. Б. Харбей в восточной части харбейского комплекса наблюдаются гранат-биотит-амфибо-ловые (обр. 14-6,116-6), амфиболовые (обр. 12-11), гранат-биотитовые и биотитовые плагиогнейсы, согласно переслаивающиеся с массивными и слабосланцеватыми равномерно-зернистыми амфиболитами и имеющие с ними четкие контакты. Плагиогнейсы светло-серого цвета характеризуются гнейсовидной текстурой, лепи-донематогранобластовой, лепидогра-нобластовой, нематогранобластовой среднезернистой структурой. Породы состоят в основном из плагиоклаза (олигоклаз, альбит) и кварца (8090 %). Второстепенными минералами являются биотит (0—20 %), амфибол (0-10 %), гранат (0-8 %), хлорит (1 %). Акцессорные минералы представлены цирконом и титанитом (0-1 %), а рудный минерал — магнетитом (1-2 %).

В верховьях р. Б. Харбей и на ее притоках в центральной и северо-западной частях харбейского комплекса распространены амфибол-биотит-эпидотовые (обр. 16-6), хлорит-амфи-бол-клиноцоизит-мусковитовые (обр. 112-5), гранатовые двуслюдяные (обр. 16-2), клиноцоизит-мусковит-биоти-товые (обр. 18-3), мусковит-амфибол-клиноцоизитовые (обр. 111-8) и хло-рит-мусковитовые (обр. 107-05) плагиогнейсы. Эти породы переслаиваются со сланцеватыми амфиболитами и сланцами. Окраска пород серая местами с зеленоватым оттенком, текстура гнейсовидная, структура лепи-донематогранобластовая, лепидогра-нобластовая. Основными минералами в них являются (%) альбит (30-50), кварц (15-25), клиноцоизит (2-15), гранат (0-4), биотит (0-3), амфибол

(0—15), мусковит (0—5), хлорит (0—1); акцессорные и рудные минералы представлены титанитом (менее 1), цирконом (менее 1), рутилом (0—1), пиритом (0—2) и магнетитом (0—1).

Петрохимические компоненты в плагиогнейсах содержатся в следующих пределах, %: SiO2 62.15-69.88; TiO2 0.3-1.0; A12O3 9.14-15.07; Fe2O3 1.83-4.84; FeO 1.86-7.40; MnO 0.100.38; MgO 0.50-4.46; CaO 0.83-5.57; Na2O 1.73-8.9; K2O 0.12-2.87; P2O5 0.45 (табл. 1).

На идентификационной диаграмме А. А. Предовского [8] точки составов амфибол-биотит-эпидотового (обр. 16-6), хлорит-мусковитового (обр. 107-05) и гранат-биотит-амфи-болового (обр. 116-6) плагиогнейсов расположились в области малоглинистых и глинистых граувакк, а точка состава амфибол-клиноцоизит-мус-ковитового плагиогнейса (обр. 112-5) находится в области субграувакк. Попадание остальных точек составов в поле сиенитов, возможно, обусловлено повышением содержания натрия в породе. По классификации А. Н. Неелова [3] наблюдается схожесть хлорит-мусковитового (обр. 107-05) и гранатового двуслюдяного (обр. 16-2) плагиогнейсов с полимиктовыми песчаниками; амфиболового плагиогнейса (обр. 12-11) с полимиктовыми алевролитами; амфибол-клиноцои-зит-мусковитового (обр. 112-5), мус- ковит-амфибол-клиноцоизитового (обр. 111-8), амфибол-биотит-эпидо-тового (обр. х-16-6) и гранат-биотит-амфиболовых (обр. 116-6, 14-6) плагиогнейсов с граувакковыми песчаниками и алевролитами, туффитами среднего и основного составов.

В литохимии часто используются петрохимические модули (ГМ — гидролизатный модуль, АМ — алю-мокремниевый модуль, ФМ — феми-ческий модуль, ТМ — титановый модуль, НКМ — модуль нормированной щелочности и др.), характеризующие степень химического выветривания пород, механической сортировки кла-стики и т. д. [6, 13]. Значения ГМ в плагиогнейсах обр. 12-11,116-6,18-3, 16-6 варьируются от 0.33 до 0.39, а ФМ в них более 0.1, что характерно для вулканокластических граувакк [13]. В образцах пород 14-6 и 107-05 ГМ составляет 0.27 и 0.29, а ФМ — 0.11, что свойственно полимиктовым песчаникам со смешанным материалом основного и кислого составов. Остальные плагиогнейсы по рассматриваемым модулям схожи с полимиктовыми песчаниками. Известен еще один показатель химического выветривания, а также климата в области размыва — CIA [11] = 100 Ч Al2O3/ (Al2O3 + CaO + Na2O). Низкие значения этого индекса (порядка 50), характерны для плагиогнейсов харбейского комплекса, указывают на формирование сла- бовыветрелых осадков в условиях аридного и гляциального климатов.

Для разделения осадочных пород на литогенные, прошедшие минимум один раз полный цикл переотложения, и петрогенные, близкие к исходным магматическим породам, используется отношение K 2 O / A1 2 O 3 [16], а также корреляция петрохимических модулей TM-ЖМ и НКМ-ГМ [13]. В плагиогнейсах харбейского комплекса отношение K2O / A1 2 O 3 варьируется от 0.01 до 0.22, что позволяет их отнести к литогенным осадкам или же к осадкам, образовавшимся из магматических пород основного состава. Положительная корреляция с высоким коэффициентом (г 0.88) между титанистым и железистыми модулями, а также положительная корреляция с низким коэффициентом (г 0.1) между гидролизатным модулем и нормированной щелочностью больше сближает метапороды харбейского комплекса с петрогенными осадками. Из-за высокой подвижности калия при процессах осадконакопления и метаморфизме, как было сказано выше, значения отношения K 2 O/A1 2 O 3 могут искажаться. Наиболее достоверными в данном случае будут показатели корреляции между ТМ и ЖМ, поэтому протолитами плагиогнейсов могли быть петрогенные образования, представленные граувакковыми песчаниками и алевролитами (обр. 116-6,16-6,

Таблица 1

Химический состав плагиогнейсов харбейского метаморфического комплекса, мае. %

|

Компонент |

Номер пробы |

||||||||

|

12-11 |

14-6 |

116-6 |

18-3 |

16-2 |

16-6 |

107-05 |

112-5* |

111-8 |

|

|

SiO2 |

64.24 |

68.11 |

62.15 |

65.33 |

68.48 |

63.74 |

69.88 |

67.46 |

67.76 |

|

TiO2 |

0.96 |

0.57 |

0.96 |

1.00 |

0.76 |

0.65 |

0.62 |

0.3 |

0.49 |

|

ai263 |

13.99 |

11.8 |

14.87 |

9.14 |

14.46 |

15.07 |

13.20 |

14.81 |

14.56 |

|

Fe2O3 |

2.67 |

2.64 |

4.84 |

3.46 |

2.06 |

2.95 |

2.73 |

1.83 |

2.11 |

|

FeO |

3.47 |

3.37 |

3.68 |

7.40 |

1.86 |

2.98 |

2.57 |

2.35 |

2.48 |

|

MnO |

0.38 |

0.11 |

0.16 |

0.27 |

0.11 |

0.10 |

0.15 |

0.07 |

0.08 |

|

MgO |

0.50 |

1.64 |

2.63 |

4.46 |

0.72 |

1.67 |

2.07 |

1.3 |

1.56 |

|

CaO |

1.80 |

4.81 |

2.38 |

4.67 |

3.09 |

5.57 |

0.83 |

4.61 |

4.05 |

|

Na2O |

8.90 |

4.16 |

5.96 |

1.73 |

5.28 |

4.78 |

2.04 |

3.62 |

5.71 |

|

К2О |

2.56 |

0.81 |

0.33 |

0.12 |

1.56 |

0.76 |

2.87 |

0.13 |

0.18 |

|

Р2О5 |

0.12 |

0.25 |

0.00 |

0.01 |

0.16 |

0.45 |

0.27 |

0.12 |

0.22 |

|

П.п.п. |

0.90 |

1.72 |

2.03 |

2.41 |

1.46 |

1.29 |

2.76 |

2.36 |

0.81 |

|

Сумма |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

99.21 |

100 |

|

ГМ |

0.33 |

0.27 |

0.39 |

0.33 |

0.28 |

0.34 |

0.28 |

0.29 |

0.29 |

|

ТМ |

0.07 |

0.05 |

0.06 |

0.11 |

0.05 |

0.04 |

0.05 |

0.02 |

0.03 |

|

ЖМ |

0.47 |

0.63 |

0.71 |

1.54 |

0.31 |

0.49 |

0.54 |

0.37 |

0.41 |

|

ФМ |

0.11 |

0.11 |

0.18 |

0.24 |

0.07 |

0.12 |

0.11 |

0.08 |

0.09 |

|

НКМ |

0.82 |

0.42 |

0.42 |

0.20 |

0.47 |

0.37 |

0.37 |

0.25 |

0.40 |

|

АМ |

0.22 |

0.17 |

0.24 |

0.14 |

0.21 |

0.24 |

0.19 |

0.22 |

0.21 |

|

К2О/А12О3 |

0.18 |

0.069 |

0.022 |

0.013 |

0.106 |

0.05 |

0.22 |

0.0087 |

0.012 |

|

CIA |

40 |

42 |

51 |

45 |

48 |

45 |

63 |

51 |

47 |

Примечание. Химический состав пород определен методом мокрой химии (номер образца со звездочкой) и комплексным методом мокрой химии с рентгенофлуоресцентным анализом в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН.

18-3,) а также полимиктовыми песчаниками (обр. 16-2,112-5,107-05, 14-6, 111-8, 12-11).

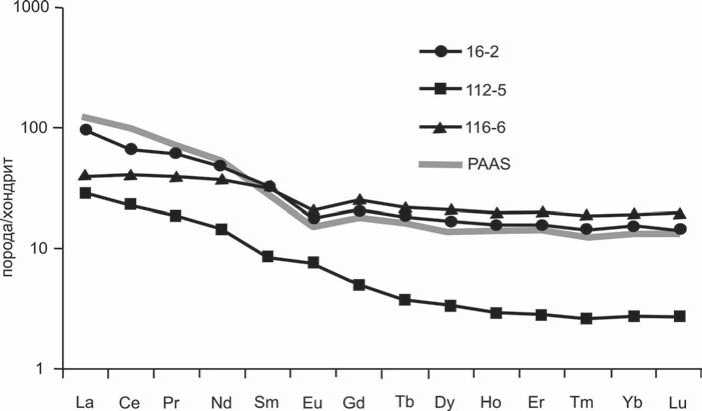

Источники сноса и геодинамичес-кая обстановка седиментации. Важную информацию об источниках сноса дают содержания редких и редкоземельных элементов и их соотношение в осадочной породе, а также некоторые петрохимические компоненты. От PAAS (постархейский глинистый сланец, средний состав которого считается типичным для верхней континентальной коры [11]) плагиогнейсы харбейского комплекса отличаются пониженным содержаниям глинозема (9.14—15.07 %) и оксида калия (0.12—2.87 %) и повышенным содержанием оксида натрия (1.73—8.9 %). По составу редкоземельных элементов (табл. 2), нормализованному относительно состава хондрита, наблюдается схожесть спектров распределения элементов гранат-двуслюдяного пла-гиогнейса (обр. 16-2) с PAAS: отношение La/Yb в этой породе достигает 9.16 (рис. 2), что указывает на преобладание кислых пород в источниках сноса. Гранат-биотит-амфиболовый пла-гиогнейс (обр. 116-6) имеет более низкое содержание легких редкоземельных элементов (отношение La / Yb — 3)

Рис. 2. Содержания редкоземельных элементов в плагиогнейсах (обр. 16-2,112-5,116-6) и постархейском глинистом сланце (PAAS), нормализованные относительно хондрита [18]

и более высокое содержание тяжелых элементов, что указывает на присутствие в источниках сноса основных вулканитов. Подобное распределение элементов имеют, например, граувакки девонской формации Балдуин, образовавшиеся в условиях передовой дуги, а также позднеархейские осадочные породы западной Австралии, появившиеся в результате смешения материала основных и кислых магмати- тов [11]. Низкое суммарное содержание редкоземельных элементов относительно PAAS в амфибол-клиноцо-изит-мусковитовом плагиогнейсе (обр. 112-5) связано скорее всего с гру-бозернистостью осадочного материала и его накоплением в бассейнах передовых дуг континентальных окраин вследствие приноса андезитового материала. Отсутствие европиевой аномалии, что наблюдается в этом образ-

Таблица 2

Содержание редких и редкоземельных элементов в плагиогнейсах харбейского комплекса, г/т

|

Элемент |

Номер пробы |

Элемент |

Номер пробы |

||||

|

16-2 |

112-5 |

116-6 |

16-2 |

112-5 |

116-6 |

||

|

Li |

3.647 |

1.382 |

11.25 |

Ва |

477.3 |

77.99 |

140.7 |

|

Be |

1.53 |

0.5822 |

0.9288 |

La |

29.55 |

8.774 |

12.51 |

|

Sc |

7.595 |

3.999 |

16.15 |

Се |

53.46 |

18.81 |

32.99 |

|

V |

47.82 |

45.59 |

103.6 |

Рг |

7.509 |

2.297 |

4.83 |

|

Cr |

13.74 |

10.16 |

26.19 |

Nd |

29.26 |

8.761 |

22.78 |

|

Co |

6.835 |

7.253 |

39.51 |

Sm |

6.216 |

1.65 |

6.106 |

|

Ni |

6.153 |

6.76 |

10.14 |

Eu |

1.308 |

0.5548 |

1.503 |

|

Cu |

9.83 |

13.8 |

269.4 |

Gd |

5.382 |

1.273 |

6.554 |

|

Zn |

87.2 |

37.72 |

57.73 |

Tb |

0.8577 |

0.1754 |

1.03 |

|

Ga |

16.53 |

15.05 |

19.39 |

Dy |

5.474 |

1.085 |

6.77 |

|

Ge |

1.048 |

0.7701 |

0.8429 |

Ho |

1.107 |

0.2046 |

1.419 |

|

As |

0.4714 |

0.9556 |

1367 |

Er |

3.299 |

0.5998 |

4.221 |

|

Se |

н/о |

н/о |

0.7665 |

Tm |

0.4749 |

0.08529 |

0.6227 |

|

Rb |

44.17 |

1.188 |

17.4 |

Yb |

3.218 |

0.5759 |

4.081 |

|

Sr |

156.8 |

520.8 |

61.42 |

Lu |

0.4637 |

0.08793 |

0.6235 |

|

Y |

27.97 |

5.203 |

34.11 |

Hf |

1.72 |

0.6302 |

4.706 |

|

Zr |

80.93 |

26.7 |

183.8 |

Ta |

1.808 |

0.1142 |

0.3285 |

|

Nb |

20.27 |

1.334 |

3.634 |

W |

0.0801 |

0.2834 |

0.07101 |

|

Mo |

1.285 |

0.4134 |

0.553 |

Re |

0.00087 |

0.00085 |

0.00089 |

|

Cd |

0.146 |

0.1034 |

0.1503 |

T1 |

0.2248 |

0.0029 |

0.5804 |

|

Sn |

2.25 |

0.4946 |

1.709 |

Pb |

5.334 |

5.429 |

2.292 |

|

Sb |

0.04204 |

0.09379 |

30.38 |

Bi |

0.1674 |

0.09115 |

0.01666 |

|

Те |

0.01953 |

0.04935 |

0.05746 |

Th |

13.11 |

1.665 |

1.676 |

|

Cs |

0.8644 |

0.087 |

0.8506 |

U |

3.574 |

0.4533 |

0.4342 |

Примечание. Определение концентраций редких и рассеянных элементов выполнено путем кислотного разложения исходных образцов и дальнейшего анализа с помощью секторного масс-спектрометра с ионизацией в индуктивно связанной плазме (FS HR ICP-MS) Element2 в Институте геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого.

Таблица 3

Индикаторное соотношение содержаний редких элементов в плагиогнейсах харбейского комплекса

|

Номер пробы |

La/Sc |

La/Th |

Th/Co |

|

16-2 |

3.891 |

2.254 |

1.918 |

|

112-5 |

2.194 |

5.269 |

0.230 |

|

116-6 |

0.775 |

7.464 |

0.043 |

La/Th ----Толеиты океанических островов

Поле значений, характерных для магматических — пород кислого состава

Юг Th/Co

1 -

Зрелая континентальная кора (фельзитовый источник)

Андезитовый островодужный источник

Поле значений, 0,1- характерных для магматических пород основного

Рис. 3. Положение фигуративных точек составов плагиогнейсов на дискриминантных диаграммах Hf — La/Th и La/Sc — Th/Co [7]. Условные обозначения плагиогнейсов: 1 — гранатового двуслюдяного, 2 — гранат-биотит-амфиболового, 3 — ам-фибол-клиноцоизит-мусковитового

це, характерно для вулканогенно-осадочных пород, образовавшихся в прогибах островных дуг, а также для осадков, сформировавшихся из мантийных магматитов. Схожие спектры распределения редкоземельных элементов дают глубоководные турбидиты бассейна Вудларк, образовавшиеся в условиях передовой дуги [11].

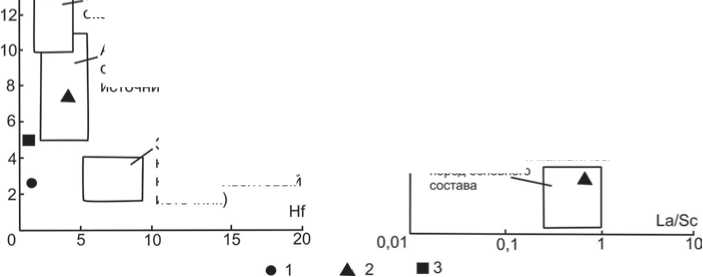

Показателями пород в областях размыва выступают индикаторные элементы и их отношения — Hf, La/Sc, Th/Co, La/Th (табл. 3). По соотношению этих компонентов точка состава гранат-двуслюдяного гнейса располагается вблизи поля зрелой континентальной коры и в поле значений, характерных для кислых пород, а точка состава гранат-биотит-амфиболового плагиогнейса — в поле андезитового островодужного источника и основных магматических пород (рис. 3). Точка состава амфибол-клиноцоизит-мусковитовой породы занимает промежуточное положение между перечисленными областями размыва.

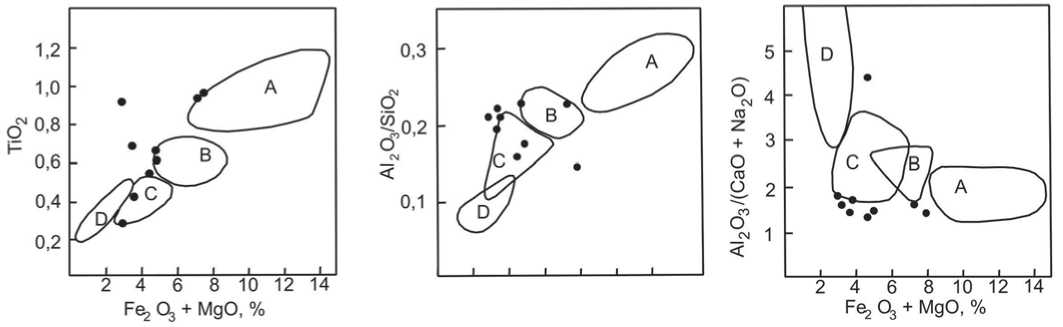

Рис. 4. Положение фигуративных точек составов плагиогнейсов на идентификационных диаграммах [14] петрохимических компонентов. Поля, характеризующие тектоническую обстановку: А — океанических островных дуг; В — континентальных островных дуг; С — активных континентальных окраин; D — пассивных континентальных окраин

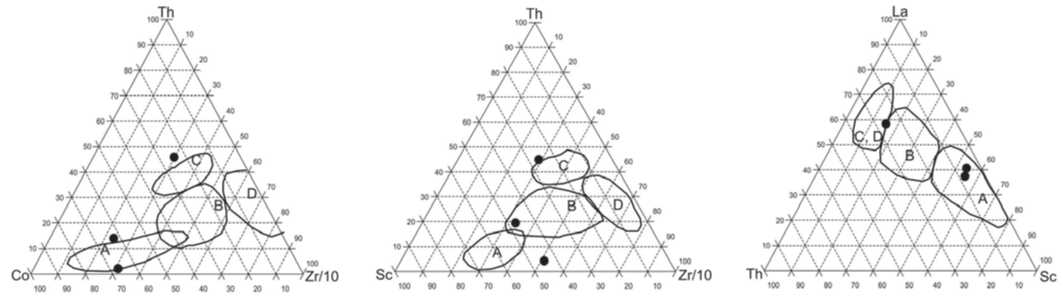

Рис. 5. Положение фигуративных точек составов плагиогнейсов харбейского комплекса на идентификационных диаграммах [15] содержаний редких элементов. Буквенные обозначения полей см. на рис. 4

Для интерпретации геодинами-ческих условий седиментации протолитов плагиогнейсов применялись различные диаграммы Р. М. Бхатии [14,15]. В результате было установлено, что на графиках, в которых учитываются петрохимические компоненты, точки составов пород располагаются в основном в полях или вблизи полей континентальных островных дуг и активной континентальной окраины (рис. 4). Диаграммы, построенные по содержанию редких элементов — Co, Th, Zr, Sc, La, показали связь плагиогнейсов харбейского комплекса с океаническими и континентальными островными дугами, а также с активной континентальной окраиной (рис. 5). Все точки составов плагиогнейсов находятся вне области пассивной континентальной окраины, что опровергает мнение об образовании протолитов этих пород в спокойных платформенных условиях. Учитывая сходство по составу метаба-зитов харбейского комплекса, вмещающих плагиогнейсы, и вулканитов окраинных или задуговых морей [12], можно предположить, что метатерри-генные породы сформировались в этом же тектоническом режиме, что подтверждается результатами наших исследований.

Выводы. Протолитами плагиогнейсов ханмейхойской свиты харбейского комплекса служили полимиктовые, граувакковые песчаники и алевролиты. В источниках сноса преобладали породы кислого состава, скорее всего гнейсы или гранитоиды континентального склона, а также основные и средние магматиты островодужной системы. Геодинамическая обстановка седиментации соответствовала условиям активной конти- нентальной окраины окраинного или задугового моря.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 12-И-5-2022.

Список литературы Состав и условия образования протолитов плагиогнейсов в Харбейском метаморфическом комплексе (Полярный Урал)

- Душин В. А. Магматизм и геодинамика палеоконтинентального сектора севера Урала. М.: Недра, 1997. 213 с.

- Душин В. А., Макаров А. Б., Сычева Э. А., Исхаков Р. А. О формационной принадлежности метаморфитов харбейского гнейсо-амфиболитового комплекса // Геология метаморфических комплексов. Межвуз. темат. сб. Свердловск: СГИ, 1983. С. 83-90.

- Интерпретация геохимических данных: Учеб. пособие / Под ред. Е. В. Склярова. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с.

- Кейльман Г. А., Бутин В. В., Подсосова Л. Л. и др. К вопросу о геологическом строении осевой зоны Полярного Урала: Тр. СГИ. Свердловск, 1973. Вып. 91. С. 5-10.

- Кузнецова Н. С. Состав и условия формирования мафитов харбейского комплекса (Полярный Урал) // Литосфера, 2008. № 1. С. 51-65.