Состав изделий из цветного металла Красноярского I могильника

Автор: Казанцева О.А., Перевощиков С.Е., Сабирова Т.М.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Историко-филологические науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования состава изделий из цветного металла Красноярского I могильника. В результате рентгенофлуоресцентного анализа вещей из цветных металлов были выделены следующие типы сплавов: оловянно-свинцовая бронза, оловянная бронза, сплав на основе олова с медью, с медью и свинцом, с медью и мышьяком; один предмет выполнен из чистой меди. Прослеживаются определенные общие закономерности и особенности в составе изученных сплавов.

Археология, могильник, рентгенофлуоресцентный анализ, металлические сплавы

Короткий адрес: https://sciup.org/14992778

IDR: 14992778 | УДК: 903.05(470.53)"00/04"(045)

Текст научной статьи Состав изделий из цветного металла Красноярского I могильника

Красноярский I могильник расположен в бассейне р. Тулвы, правого притока р. Камы в Бардымском районе на юге Пермского края. Площадка могильника занимает невысокий выступ распахиваемой коренной террасы правого берега р. Тулвы. Территория памятника ограничена в южной части высоким правым берегом безымянного ручейка, где размещается дамба и проходит современная грунтовая дорога в д. Краснояр II, а в северной, западной и южной частях границы памятника фиксирова- лись по погребениям. Могильник был открыт в 1986 г., а в течение 1987–1989 гг. отрядом КВАЭ УдГУ изучался стационарно под руководством О.А. Казанцевой [1]. В результате работ было исследовано 144 погребения, материалы которых отнесены к периоду I–V вв. н.э. Культурная принадлежность памятника определена автором раскопок как гля-деновская; в настоящее время памятник является эталонным среди объектов гляденовской культуры, расположенных в бассейне р. Тулвы Среднего Прикамья. Обладая несомненным культурным своеобразием, материалы могильника находят аналогии среди погребального инвентаря пьяноборского, ма-зунинского и кара-абызского населения [1, с.46–49]. По этой причине культурная принадлежность памятника вызывает оживленные дискуссии в научной среде [2].

Цель работы состоит в выяснении состава металла предметов из Красноярского I могильника и сравнении полученных результатов с уже введенными в научный оборот данными по цветному металлу аналогичного времени с территорий Среднего Прикамья [3 – 5] и бассейна р. Вятки [6]. Кроме того, данное исследование является частью работы по созданию информационной базы о составе изделий из цветного металла археологических памятников Прикамья. В ходе проведения измерений совершенствовались методические аспекты осуществления работы на всех его этапах – от подготовки образца к рентгенофлуоресцентному анализу до табличного и графического отображения и интерпретации результатов исследования.

Материал и методы

Коллекция Красноярского I могильника насчитывает 98 предметов, сделанных из цветных металлов; в основном, вещи представлены украшениями костюма и тела человека; единично – предметами быта и орудиями труда. Важным критерием отбора для выполнения анализа является сохранность изделий. Это требование обусловлено методикой проведения анализа: для его осуществления необходимо очистить часть поверхности предмета от патины, обнажив небольшой участок чистого металла. В случае, если слой патины велик, и механическая очистка может повредить целостность предмета, его анализ не проводится. Металл большинства плоских накладок и бляшек, выполненных из тонкой пластинки или проволоки, оказался замещен патиной практически целиком, что исключает их из исследования.

Таким образом, необходимым требованиям соответствовала сохранность 36 предметов, происходящих из 20 погребений (пп. 1, 2, 6, 13, 16, 21, 23, 25, 40, 51, 54, 55, 60, 76, 82, 98, 109, 111, 135, 143) и из сбора с поверхности могильника (фрагмент фибулы). В семи случаях было взято по два предмета из погребения (пп. 6, 21, 40, 55, 76, 111, 143), а из пп. 2, 51 для анализа оказались пригодными по четыре вещи, из погр. 98 – три предмета. Типологически предметы представлены следующими категориями (рис.1, 2): пронизки (7экз.), подвески (7 экз.), застежки с неподвижным крючком (6 экз.), бляшки (5 экз.), накладки (2 экз.); остальные вещи существуют в единственном экземпляре: браслет, перстень, гривна, бляха, фибула, дрот, слиток, ножны, цепочка. Полученная выборка является репрезентативной и объективно отражает данные по металлу памятника.

Рентгенофлуоресцентный анализ поверхности металлических изделий производился при помощи спектрометра S1 Turbo SD LE (производитель – Bruker, Германия). Процедура исследования стандартная, уже неоднократно апробированная на аналогичных по культурно-хронологической привяз- ке материалах и заключается в предварительном удалении патины с части поверхности изделия [25]. Анализ проходил в универсальном режиме, время накопления спектра – одна минута. Ввиду него-могенности древнего металла количество проб на каждом предмете составляет до 5 шт. Изучаемая поверхность – площадь до 1 кв. см. Результаты серий измерений математически усреднены и представлены в табличном виде с процентным распределением содержания элементов в каждом образце (см. таблицу); проанализированные изделия разделены по типам сплавов. На этапе предварительной обработки из итоговой таблицы изъяты данные по содержанию в изделиях титана, марганца, кобальта, никеля, циркония, иридия, висмута, золота (оно встречено всего в двух случаях в ан. 547 и 549). Причиной их удаления стала крайне незначительная встречаемость этих элементов в образцах (несколько случаев на всю выборку) и микроскопические концентрации (сотые и тысячные доли процента), которые не могли быть истолкованы даже как следы присутствия элемента в сплаве.

Среди модификаций, применённых в ходе обработки этой выборки, следует отметить два момента. Во-первых, образцы, состояние которых не позволяло провести механическую очистку, изучались по слою патины. Следует признать, что анализ по патине дает некоторые искажения, обусловленные попаданием элементов из почвы в собственно патину. Однако исследование по патине всё же может дать представление о соотношении разных металлов в изделии, о чем свидетельствуют установочные эксперименты, проведенные для ряда предметов. Во-вторых, рисунки вещей, иллюстрирующие исследование, были снабжены графическими символами, указывающими на место взятия пробы как на лицевой поверхности изделия (звездочка), так и на обороте (звездочка в круге) (рис.1, 2). Символ позволяет увидеть, какая именно часть изделия была проанализирована, что особенно важно при работе с многосоставными украшениями и предметами костюма, детали которых могут быть сделаны из сплавов разных металлов.

Кроме основного метода изучения изделий из цветного металла Красноярского I могильника, в работе использован комплекс связанных методов, применяющихся в исследованиях вещеведческого плана. Среди них – планиграфический, позволяющий выявить закономерности расположения металлических предметов из сплавов в разных хронологических группах захоронений на памятнике, а также метод аналогий, применяющийся для сравнения полученных результатов с данными других выборок.

Методика работы

При определении группы сплава учитывалось процентное присутствие основных элементов, среди которых в выборке изделий из цветного металла Красноярского I могильника представлены: медь, олово, свинец, мышьяк. Конечно, любые древние сплавы содержат, помимо основных компонен-

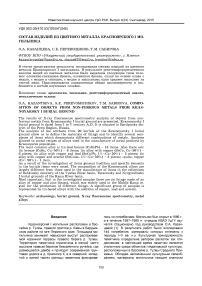

Рис.1. Красноярский I могильник. Предметы из оловянно-свинцовой бронзы. 1–перстень, фрагмент (п.82), 2–пронизка (п.76), 3–подвеска (п.40), 4–слиток (п.55), 5–браслет (п.54), 6-9–застежка с неподвижным крючком (пп.143,51,143,60), 10–подвеска (п.51), 11–пронизка, бляшка (п.51), 12–дрот (п.98). Предмет из чистой меди. 13–фибула, фрагмент (уч.б/27). Предметы из сплава олова с медью и свинцом. 14-15– пронизка (пп.1,111), 16–подвеска (п.98), 17–застежка с неподвижным крючком (п.6), 18–цепочка (п.76).

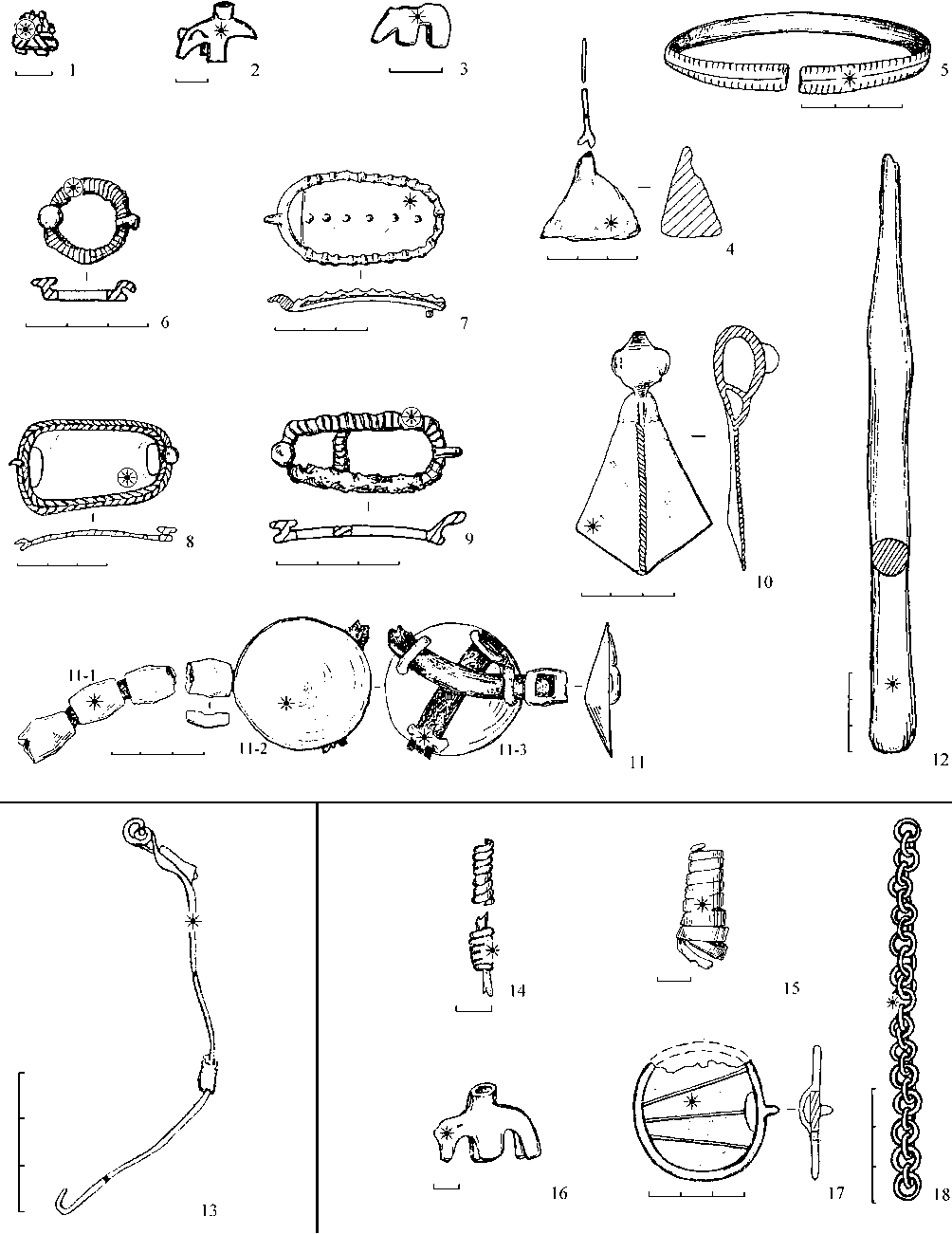

Рис.2. Красноярский I могильник. Предметы из оловянной бронзы. 1–подвеска (п.40), 2–накладка (п.16), 3–подвеска (п.2), 4–бляшка (п.111), 5–застежка с неподвижным крючком (п.23), 6–бляха (п.25), 7– ожерелье, пронизки (п.21). Предметы из сплава олова с медью. 8–пронизка (п.109), 9–подвеска (п.2), 10– накладка (п.13), 11–пронизка (п.135), 12–бляшка (п.2), 13–гривна (п.98). Предметы из сплава олова с медью и мышьяком. 14-15–бляшки (пп.55,2), 16–ножны (п.6).

тов и ряд примесей в микроконцентрациях. Эти добавки не являются сплавообразующими и, в большинстве случаев не оказывают никакого влияния на свойства металла, но их учет может быть важен с исследовательской точки зрения (например, определенные комбинации примесей, вероятнее всего, могут указать на источник происхождения руды, из которой получен металл). Большинство примесей имеют естественное происхождение; другие, например, железо, в изделиях из цветного металла могут появляться в больших количествах из-за сильной коррозии поверхности, особенно при нахождении их в погребении рядом с изделиями из черного металла.

Для единообразного описания типов сплавов авторы используют предложенную Н.В. Ениосовой, Р.А.Митоян и Т.Г.Сарачевой классификацию сплавов цветных металлов на основе меди и олова [7, табл.2.8, 2.9].

Результаты и обсуждение

Проведенные анализы позволили выявить рецептуры сплавов, использованных при изготовлении металлических изделий. Состав сплавов изделий выглядит следующим образом:

-

1. Оловянно-свинцовая бронза (CuSnPb) – 13 предметов;

-

2. Оловянная бронза (CuSn, в котором Cu >50%) – восемь предметов;

-

3. Сплав олова с медью (SnCu, в котором Cu<50%) – шесть предметов;

-

4. Сплав олова с медью и свинцом (SnCuPb; 1%

-

5. Сплав олова с медью и мышьяком (SnCuAs; 1%

-

6. «Чистая» медь (Cu>96%) – один предмет.

Оловянно-свинцовая бронза является основным сплавом для изделий данного памятника. Из нее изготовлено 13 вещей, в том числе – застежки с неподвижным крючком (ан.520, 523, 524, 551; рис.1–6-9), браслет (ан.527, рис.1–5), подвески (ан.537, 550, 552; рис.1–2,3,10), петля от бляшки и сама бляшка (ан.547, 548; рис.1–11-2, 1–11-3), перстень (ан.522, рис.1-1), пронизка (ан.548, рис.1–111), слиток из цветного металла и дрот (ан.540, 554; рис.1–4,12). Добавка свинца к классическому сплаву (медь+олово) значительно улучшает литейные свойства сплава, повышая его жидкотекучесть и позволяя получать качественные изделия с меньшим количеством литейного брака. Следует отметить, что в изученных слитках количество свинца примерно такое же, как и в других предметах, а иногда и меньше. Это различие, по всей видимости, вызвано отсутствием каких-то строго выверенных рецептур у мастеров как при выполнении «заготовок», так и при производстве из них готовой продукции.

Оловянная бронза при содержании олова в готовом изделии свыше 24% считается высокооло-вянистой. В материалах Красноярского I могильника восемь изделий, сделанных из оловянной брон- зы, относятся к высокооловянистым медным сплавам: содержание олова в них колеблется от 24 до 42%. В целом такой состав может быть охарактеризован как твердый, относительно хрупкий, корро-зиеустойчивый [6, с.456]. Типологически выборка этих изделий представлена пронизками (ан.534, 535; рис.2–7-1, 2–7-2), подвесками (ан.530, 536; рис.2–1,3), накладкой (ан.529, рис.2–2), бляшкой (ан.541, рис.2–4), застежкой с неподвижным крючком (ан.544, рис.2–5) и бляхой (ан.546, рис.2–6).

В изделиях Красноярского I могильника встречены сплавы на основе олова. Общая их характеристика связана с более низкой температурой плавления олова по сравнению с температурой плавления бронз. Использование оловянных сплавов с концентрацией олова 50% и выше говорит о наличии у мастеров источника чистого олова. Таким образом, можно предполагать либо постоянное поступление олова к красноярскому населению, либо, что более вероятно, существовал относительно короткий промежуток времени, в который мастера обладали столь ценным сырьем и активно использовали его в производстве.

Изделия из сплава олова с медью , где олово выступает основным компонентом, представлены шестью предметами, в том числе пронизками (ан. 538, 539, рис.2–8, 11), накладкой (ан.528, рис.2–10), подвеской (ан.531, рис.2–9), бляшкой (ан.542, рис. 2–12) и гривной (ан.555, рис.2–13).

Часть вещей (5 экз.), помимо олова и меди , содержит свинец в концентрации от 3 до 7%: про-низки (ан.521, 545, рис.1–14,15), подвеска (ан.556, рис.1–16), застежка с неподвижным крючком (ан.525, рис.1–17), цепочка (ан.553, рис.1–18). В состав легирующих компонентов застежки, кроме вышеперечисленных, попал также мышьяк (2,3%).

В трех случаях состав металла предметов представлен смесью олова, меди и мышьяка : бляшки (ан.532, 533, рис.2–14,15) и ножны (ан.526, рис.2–16).

Исключением в плане состава сплава является фрагмент фибулы, выполненный из практически чистой меди (ан.623, рис.1–13). Сама находка также единична для этого памятника: лучковые подвязные фибулы, к которым ее можно отнести на основании сохранившейся части, были широко распространены на обширной территории, включающей Северное Причерноморье, Нижнее Поволжье и Южное Приуралье. В относительной близости от Красноярского I могильника зафиксировано несколько находок однотипных фибул, происходящих из погребений Тарасовского, Сасыкульского, Ош-кинского, Худяковского могильников [8, с.56]. Интересно, что красноярская фибула имеет абсолютное сходство по содержанию меди с фибулой из Ош-кинского могильника (99,0 и 98,34% соответственно) [6, с.465, ан.318]. В свою очередь, металл обеих фибул коррелирует с аналогичными южноуральскими фибулами [9].

Особое место среди проанализированных артефактов занимает металлический слиток-дрот (рис.2–14). Его состав: 73,7% – медь, 21 – олово и 3% – свинец (ан.554), что не находит пока прямых

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа изделий из цветного металла Красноярского I могильника

Результаты проведенных измерений позволили выделить определенные черты, характеризующие изделия из цветного металла Красноярского I могильника, и отличающие его от материалов других памятников.

Наиболее распространенной в красноярских материалах является оловянно-свинцовая бронза с большим содержанием олова и «чистая» оловянная бронза. Вторая по численности группа сплавов – сплавы на основе олова. Преобладание таких спла- вов позволяет считать наличие олова отличительной деталью, присущей Красноярскому I могильнику. Также красноярские изделия не содержат цинк как сколько-нибудь значимый компонент сплава, что явно свидетельствует об отсутствии массового поступления на территорию бассейна Тулвы в Среднем Прикамье как латунных вещей и полуфабрикатов, так и изделий, созданных из латунного лома. Следует отметить, что в Красноярском I могильнике фиксируется не типичная для среднекамских могильников I–V вв. добавка мышьяка в размере 1,7-2,3% (ан.525, 526, 532, 533). Мышьяк в медных сплавах улучшал их физико-механические свойства – его ковкость в холодном состоянии, жидкотекучесть, что дает возможность получить более плотные отливки, более низкую температуру плавления. В результате холодной ковки – наклепа твердость изделий из мышьяковистой меди резко повышается. Применение плавильщиками мышьяковых минералов реальгара и аурипигмента вполне может заменить использование олова [10, с.46].

Планиграфический анализ погребений могильника с указанием типов сплавов показывает концентрацию вещей, выполненных из разных сплавов в захоронениях III–V вв. н.э., причем фиксируемых по два–три вида сплавов в одном захоронении. В большинстве своем найдены изделия, выполненные из оловянно-свинцовой бронзы (6 экз.), отмечены также предметы из оловянной бронзы (4 экз.), сплава олова с медью (3 экз.). Интересно, что в погр. 98 отмечены вещи, изготовленные из разных сплавов: дрот из оловянно-свинцовой бронзы (рис.1–12), гривна из сплава олова с медью (рис.2–13), подвеска из сплава олова с медью и свинцом (рис.1–16). В погр. 55 слиток металла выполнен из оловянно-свинцовой бронзы (рис.1–4), а бляшка (рис.2–15) из смеси олова, меди и мышьяка. Однако не следует забывать и о том, что наличие разных сплавов может быть связано и с насыщенностью материалом этих погребений, и, соответственно, с преобладающим количеством пригодных для анализа вещей.

В погребениях более раннего времени – I–III вв. н.э. – единично отмечены предметы, выполненные из оловянной бронзы, сплава олова с медью и мышьяком (погр.2, рис.2–3, 15), в остальных случаях представлены вещи, изготовленные из оловян-но-свинцовой бронзы (погр.82, рис.1–1), оловянной бронзы (погр.21, рис.2–7), сплава олова с медью и свинцом (погр.6, рис.1–17).

Таким образом, в результате проведенных исследований была выявлена рецептура металлических сплавов, типичная для красноярского населения. Наиболее распространенным сплавом Красноярского I могильника является оловянно-свин-цовая бронза, выступающая, судя по всему, в качестве местного сплава, наиболее доступного населению Камско-Вятского региона в первой половине I тыс. н.э.

Важно отметить, что качественный состав сплавов в значительной степени отличается от тех, которые использовались при производстве вещей из Ошкинского, Тарасовского и Ныргындинского I могильников. В красноярских материалах отсутствуют вещи, выполненные из сплава меди с цинком – латуни (широко применяющейся на территории Среднего Прикамья для изготовления разных украшений), значительную по количеству группу составляют сплавы на основе олова с добавлением меди и, в меньших концентрациях – свинца и мышьяка.

Список литературы Состав изделий из цветного металла Красноярского I могильника

- Казанцева О.А. Красноярский могильник I-V вв. н.э. в бассейне р. Тулвы Среднего Прикамья. Ижевск, 2012. 180 с.

- Голдина Р.Д. В.Ф. Генинг и проблемы изучения гляденовско-пьяноборского времени в Приуралье//Поволжская археология. 2014. Вып.1. С. 26-45.

- Голдина Р.Д., Перевощиков С.Е., Сабирова Т.М., Красноперов А.А. О составе металла некоторых украшений Ныргындинского I могильника I-III вв. н.э. в Среднем Прикамье//Ныргындинский I могильник II-III вв. на Средней Каме. Т.22. Ижевск: Удмуртский университет, 2012. С. 341-362.

- Перевощиков С.Е., Сабирова Т.М. Металлургическая продукция в Среднем Прикамье по материалам Тарасовского могильника I-V веков//Вестник Пермского университета. Сер. История. 2014. Вып.1. С. 71-82.

- Перевощиков С.Е., Сабирова Т.М. К вопросу о «бляхах-зеркалах» Прикамья на примере Ныргындинского I могильника (II-III вв. н.э.)//Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 211-214.

- Перевощиков С.Е., Сабирова Т.М., Лещинская Н.А. Цветной металл Ошкинского могильника конца I-III вв. по результатам рентгено-флуоресцентного анализа//Вятский край в пьяноборскую эпоху (по материалам погребальных памятников I-V вв. н.э.). Ижевск, 2014. С. 452-470.

- Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/А.А. Коновалов, Н.В. Ениосова, Р.А. Митоян, Т.Г. Сарачева. М.: Вост. лит., 2008. 191 с.

- Сабирова Т.М. Фибулы Среднего Прикамья первой половины I тыс. н.э.: Дис. канд. ист. наук. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2015. 326 с.

- Мошкова М.Г. Фибулы из позднесарматских погребений Южного Приуралья: вопросы хронологии и производства//Нижневолжский археологический вестник. Вып.3. Волгоград, 2000. С. 186-200.

- Мышьяк//Горная энциклопедия. Т.3. Кенган-Орт/Под ред. Е.А.Козловского. М.: Советская энциклопедия, 1989. 623 с.