Состав населения Якутии в 1939-1959 гг.

Автор: Сивцева Саассылана Иннокентьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Актуальность статьи состоит в том, что впервые специально на основе материалов Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. освещаются важные аспекты демографической истории республики (автором доказано, что данными переписи 1939 г. можно пользоваться, приписок по Якутии не было). В работе анализируется состав населения Якутии - национальный; сферы приложения труда, а также состояние грамотности в общем контексте развития региона.

Миграции, национальный состав населения, сферы приложения труда, уровень грамотности

Короткий адрес: https://sciup.org/14935794

IDR: 14935794 | УДК: 311.312(571.56)

Текст научной статьи Состав населения Якутии в 1939-1959 гг.

Якутия, будучи малонаселенным, так называемым трудонедостаточным регионом страны, почти всегда испытывала острый недостаток в рабочей силе. Потому миграционные потоки носили весьма интенсивный характер.

Исчислено, что до войны, в 1939–1940 гг. миграционная убыль населения Якутии составила 8,0 тыс. чел. [1]. Миграционное движение в годы Великой Отечественной войны имело отрицательное сальдо, главным образом, за счет мобилизации мужчин на фронт. Убыль выразилась в 40 428 чел.: 10 018 чел. – из городов и рабочих поселков, 30 410 чел. – из сельской местности. Притом, механический приток людей в республику (приезжих и спецпоселенцев), в основном, в городские поселения (или сельские поселения, которые потом приобретали статус городских) в количестве около 17,2 тыс. чел., сгладил процессы резкой убыли населения городов и городских поселков. Поэтому, если бы не приток в данное количество человек, потери городского населения в результате его механического оттока выглядели бы более значительно – около 27,2 тыс. человек (10018 + 17202 = 27220) [2, с. 72–74].

После войны миграционный приток в основном связывался с дальнейшим развитием горнодобывающих отраслей промышленности, имеющих важное стратегическое значение для страны. К тому же, численность городского населения республики сильно возросла в результате внутриреспубликанской миграции по типу «село-город». Этому способствовали процессы, связанные с раскрестьяниванием колхозников. Люди из сел все чаще переходили на постоянную работу в промышленность, строительство и транспорт, становились рабочими и служащими. Частично это происходило и за счет открытия новых предприятий и учреждений в районах, расширения сети существующих.

Тем не менее, в 1946–1949 гг. миграционный отток из республики составил 29 тыс. чел. (за счет, вероятно, незарегистрированной убыли, связанной с заключенными Дальстроя). С 1950 по 1958 гг. в Якутской республике отмечался приток за счет внешней миграции в 41,8 тыс. чел. Притом, городское население за счет миграции (как внешней, так и внутренней) выросло на 69,1 тыс., а сельское – убыло на 27,3 тыс. чел. [3]. Почти весь отток жителей сельской местности происходил в городские поселения Якутии (это была преимущественно внутри-республиканская миграция), а приезжавшие в республику извне останавливались, в основном, в городах и рабочих поселках.

Как в этой связи менялся национальный состав населения Якутской республики по данным Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. (материалами переписи 1939 г. можно пользоваться, приписок по Якутии в ней нет [4])?

За 20 лет, с 1939 по 1959 гг. численность русского населения возросла на 46,7 % (68 587 чел.), украинцев – в 2,9 раза (7 953 чел.), белорусов – в 1,6 раза (976 чел.). Среди якутов численность, наоборот, снизилась на 3,1 % (7 220 чел.), эвенков – на 8,9 % (927 чел.), чукчей – на 18,8 % (75 чел.), возросла у эвенов – на 12,9 % (404 чел.) и юкагиров – на 13,5 % (34 чел.).

В 1959 г. впервые в составе населения республики стала преобладать численность русских, украинцев, белорусов и представителей других народов СССР. Если русское население составляло в 1939 г. 35,5 % от всего населения республики, то в 1959 г. – 44,2 %, украинское – 1,0 и 2,5 %, белорусское – 0,4 и 0,5 %. Доля якутского населения снизилась с 56,5 % в 1939 г. до 46,4 % в 1959 г., эвенков – с 2,5 до 2,0 %, эвенов – с 0,8 до 0,7 % соответственно. За 20 лет, с 1939 по 1959 гг., в результате интенсивного миграционного движения извне, прибытием новых кадров для работы в промышленности, частично – вследствие естественного прироста, изменением статусов сельских населенных пунктов на городские, горожанами все чаще становились представители некоренных национальностей [5].

Изменился и состав населения по профессиональному признаку. Число лиц, имеющих занятие (трудоустроенных, работающих – С.С.), за 20 лет возросло с 191 690 до 231 772 чел. или на 20,9 % (40 082 чел.), в том числе рабочих – в 2 раза, служащих – в 1,8 раза (с учетом членов колхозов). Численность занятых колхозников, кооперированных и некооперированных кустарей, а также крестьян-единоличников, наоборот, сократилась. Занятых колхозников стало меньше в 1,5 раза (на 29 499 чел., так как вследствие войны произошло значительное сокращение численности жителей сельской местности), занятых кооперированных кустарей – более чем в 20 раз (число сократилось с 1 660 до 70 чел.), некооперированных кустарей – в 6,1 раза, крестьян-единоличников – более чем в 20 раз (число уменьшилось с 5 420 до 254 чел.). В 1959 г., кроме перечисленных общественных групп, отмечались лица свободных профессий, служители культа в количестве 17 и 7 чел. соответственно [6].

В сопоставлении с общими показателями по стране, увеличение занятых в ЯАССР представило меньшую величину – число лиц, имеющих занятие в СССР возросло на 25,8 % против 20,9 %. За период с 1939 по 1959 гг. численность занятых рабочих и служащих в Якутской республике выросла на несколько более высокие значения, чем в среднем по стране, где показатели выросли в 1,8 раза в отношении рабочих и в 1,5 раза у служащих. В ЯАССР наблюдалось сильное сокращение числа колхозников – в 1,5 раза (вследствие сокращения численности сельчан в годы войны, раскрестьянивания, миграции по типу «село-город», образования совхозов, часть колхозников сменила свой статус на рабочих и служащих), тогда как по стране – уменьшение на 9,5 %. Число некооперированных кустарей и крестьян-единоличников в республике имело также значительно более сильное сокращение, чем снижение их численности по стране – в 8,3 раза [7, с. 93; 8, с. 95].

Наибольшее увеличение числа занятых отмечалось в промышленности – в 1,5 раза. В сельском хозяйстве происходит сокращение (по известным, указанным выше причинам) числа занятых на 27,3 % или 26 тыс. чел. Число рабочих в сельском хозяйстве, тем не менее, возросло в 2,9 раза, служащих – в 1,7 раза, а колхозников стало меньше на 33,9 %.

Рост численности населения способствовал развитию таких отраслей экономики, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Резкое увеличение работников произошло в строительстве – в 1,9 раза, жилищном и коммунальном хозяйстве – в 2,1 раза. В 1959 г. в просвещении, науке, искусстве и печати было занято работников больше в 3,3 раза, чем в 1939 г. Также возрастает численность занятых на транспорте и связи – в 1,5 раза, в торговле, заготовках, общественном питании и сбыте – в 1,4 раза [9].

Среди людей, занятых в отраслях народного хозяйства в 1939 г. по национальному признаку выделялись представители русской и якутской национальности вследствие их численного преобладания в составе населения республики: якуты составили 53,0 %, русские – 37,8 %, эвенки – 2,2 %, украинцы – 1,7 %, татары – 1,0 %, эвены – 0,6 %, китайцы – 0,6 %, корейцы – 0,5 %, евреи – 0,3 %, чукчи – 0,1 %, прочие народности Севера – 0,1 %, прочие национальности – 2,1 %. В сельском хозяйстве трудились преимущественно якуты, а в промышленности – русские. Наиболее квалифицированным, умственным трудом, в основном, занимались представители русской национальности. В городских поселениях всего было занято на различных работах 75,8 % русского, 11,7 % якутского, 2,8 % украинского, 2,1 % татарского населения от числа всех занятых и другое. В селах республики работало 68,6 % якутов, 23,4 % русских, 2,9 % эвенков, 1,2 % украинцев, 0,9 % эвенов и других [10; 11].

За 1939–1959 гг. доля занятых русской и якутской национальностей в городах и рабочих поселках немного снизилась за счет притока украинцев, белорусов и других, а в селах доля занятых лиц якутской национальности возросла с 68,6 до 72 %, русской и украинской национальностей – снизилась (с 23,4 до 18 % у русских и с 1,2 до 1 % у украинцев) [12].

В 1959 г. занятых в народном хозяйстве мужчин оказалось 60,9 % против 72,6 % в 1939 г., а женщин – 39,1 % против 27,4 %. Следовательно, за 20 лет доля работающих женщин возросла, а мужчин – уменьшилась, вследствие потерь мужского населения во время Великой Отечественной войны и недостаточно широкого миграционного притока мужчин в Якутию извне (число приезжих мужчин оказалось недостаточным для того, чтобы компенсировать его убыль в республике) [13].

Состояние грамотности населения зависело как от миграционного притока извне квалифицированных работников, так и от уровня подготовки кадров в самой республике. В 1926 г. грамотными считались всего 19,4 % населения в возрасте 9–19 лет, из них мужчины – 26 %, женщины – 12,4 %. В городских поселениях грамотных от 9 до 19 лет было достаточно много – 79,9 %, тогда как в деревнях – всего 15,6 % (мужчины – 22,2 %, женщины – 8,6 %). В возрасте постарше, начиная с 20 лет, процент грамотных снижался. Так, в возрастной категории 20–49 лет всего грамотных оказалось 13,9 % (19,7 % – у мужчин, 6,8% – у женщин), старше 50 лет – 3,8 % (5,9 % – у мужчин, 1,3 % – у женщин). В сельской местности процент грамотности населения взрослых был еще более низок: 20–49 лет – 10,9 %, старше 50 лет – 2,8 % [14].

Отметим, что по переписи 1939 г. грамотным считался человек, умеющий читать по слогам и подписать свою фамилию на родном или русском языке [15]. В целом грамотность исчислялась по сумме показателей граф «грамотные», «образование: среднее, высшее», «всего учащихся». В 1939 г. в возрасте 9–19 лет, таким образом, считалось, что почти все были грамотными – 93,2 %, в возрасте 20–49 лет – 74,7 %, 9–49 лет – 80,5 %, 50 лет и старше – 14,5 %. В общей сумме в возрасте от 9 лет и старше было грамотным 67,8 % от всего населения данного возрастной группы [16; 17; 18, с. 60].

Жители городов и рабочих поселков имели более высокий уровень грамотности, чем проживающие в селах. Например, если взять население в возрасте 9–19 лет, то в городских поселениях грамотность составила 98,7 %, а в селах – 91,0 %, в возрасте 20–49 лет – 88,1 и 68,1 %, в возрасте 9–49 лет – 91,4 и 75,7 %, 50 лет и старше – 45,7 и 8,9 %, 9 лет и старше – 86,4 и 60,5 % соответственно. К тому же, у мужчин был более высокий уровень грамотности по сравнению с женщинами. Самым низким оказался показатель грамотности у женщин сельской местности в возрасте 50 лет и старше – 3,3 % [19; 20; 21].

В 1959 г. уровень грамотности состоял из суммы показателей граф «имеющие образование» и «не имеющие начального образования: грамотные». Притом, грамотными считались люди, умеющие читать и писать или читать, то есть планка, по которой можно было судить о грамотности или неграмотности опрашиваемого за 20 лет возросла.

В 1959 г. грамотность составила в возрасте 9–19 лет 98,8 %, 20–29 лет – также 98,8 %, 9–49 лет – 97,8 %, 50 лет и старше – 41,9 %, а 9 лет и старше – 87,1 %. У городских жителей 9–19 лет грамотность равнялась 99,2 %, тогда как у сельчан этого же возраста – 98,4 %. У 20– 29-летних горожан – 99,0 %, у сельчан – 96,3 %, у 9–49 летних в городах – 97,6 %, в селах – 94,6 %, у 50-летних и старше – 66,4 и 26,2 %, 9 лет и старше – 93,6 и 80,2 % соответственно. Уровень грамотности женщины 50 лет и старше в селах оставался низким – только 15,2 % от всего женского населения указанного возраста [22; 23; 24].

Число лиц, имеющих среднее образование, за двадцать лет возросло в 1,6 раза, имеющих высшее образование – в 4,1 раза. И это притом, что в 1939 г. в число лиц со средним образованием были включены лица с неполным средним и с неполным высшим образованием [25, с. 245]. Особенно резко выросло число людей со средним образованием в возрасте 30–39 лет – в 2,6 раза, 40–49 лет – в 3,7 раза, 50 лет и старше – в 3,5 раза. Такой рост числа образованных людей, имеющих среднее и высшее образование объясняется притоком квалифицированных кадров в республику извне, а также развитием сети образовательных учреждений в республике.

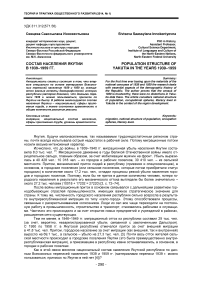

Сопоставим показатели грамотности в различных регионах РСФСР с данными Якутской АССР по таблице 1. Состояние грамотности населения Якутии в 1939 и 1959 гг. по сравнению с аналогичными показателями в разных регионах России свидетельствует о весьма низкой грамотности жителей Якутской республики. Грамотность якутян была выше только в сопоставлении с населением Таймырского (Долгано-Ненецкого национального) и Эвенкийского национальных округов, но ниже – по сравнению с остальными регионами Российской Федерации. По сравнению с Дальневосточным регионом (Республика Саха (Якутия) сейчас относится к Дальневосточному федеральному округу) Якутская АССР в исследуемый период имела также низкие показатели. Тем не менее, указанный разрыв в уровне грамотности в межпереписной период сокращался и к 1959 г. приблизился к данным Восточно-Сибирского района.

Таблица 1 – Грамотность населения регионов РСФСР и ЯАССР в 1939 и 1959 гг.*

|

Регионы |

Процент грамотных в возрасте 9–49 лет |

|||||

|

оба пола |

мужчины |

женщины |

||||

|

1939 |

1959 |

1939 |

1959 |

1939 |

1959 |

|

|

РСФСР |

89,7 |

98,5 |

96,0 |

99,3 |

83,9 |

97,7 |

|

Северо-Западный район |

93,8 |

99,0 |

97,8 |

99,5 |

90,1 |

98,5 |

|

Центральный район |

93,1 |

98,9 |

98,0 |

99,5 |

88,7 |

98,5 |

|

Центрально-Черноземный район |

87,3 |

98,9 |

96,0 |

99,5 |

78,8 |

98,5 |

|

Уральский район |

87,5 |

98,3 |

94,6 |

99,3 |

81,2 |

97,4 |

|

Свердловская область |

90,2 |

98,3 |

96,0 |

99,3 |

85,1 |

97,5 |

|

Башкирская АССР |

86,1 |

99,0 |

93,3 |

99,6 |

79,7 |

98,4 |

|

Западно-Сибирский район |

85,8 |

97,9 |

93,6 |

99,1 |

78,7 |

96,7 |

|

Новосибирская область |

86,0 |

98,4 |

94,0 |

99,4 |

78,8 |

97,0 |

|

Омская область |

85,3 |

98,1 |

93,3 |

99,3 |

77,9 |

97,0 |

|

Восточно-Сибирский район |

86,3 |

97,6 |

93,1 |

98,9 |

79,0 |

96,3 |

|

Таймырский (Долгано-Ненецкий нац.) округ |

68,4 |

94,6 |

75,9 |

96,2 |

58,1 |

93,0 |

|

Эвенкийский нац. округ |

72,8 |

95,7 |

80,5 |

97,8 |

63,8 |

93,5 |

|

Дальневосточный район |

91,8 |

98,1 |

96,1 |

99,1 |

85,6 |

97,0 |

|

Якутская АССР |

80,5 |

96,2 |

86,8 |

97,9 |

72,6 |

94,4 |

*Составлено по: [26].

Рассмотрим состояние грамотности населения в разрезе его национального состава (напомним, что все исчисления производятся в возрастной группе 9–49 лет; при расчетах грамотности населения за 1939 г. суммируем показатели численности грамотных, а также имеющих среднее и высшее образование и учащихся; по данным 1959 г. грамотность исчисляем по сумме показателей численности людей, имеющих образование и не имеющих начального образования, но грамотных; количество неграмотных людей исчисляется по числу неграмотных, не имеющих начального образования) [27].

Процент грамотных у лиц якутской национальности за 20 лет (1939–1959 гг.) вырос с 74,7 до 93,8 %, а неграмотных – сократился с 28,8 до 6,1 %. У эвенков грамотность также существенно возросла: если в 1939 г. она составляла 66,9 %, то в 1959 г. – уже 93,0 %, а неграмотных стало меньше – с 33,1 до 7,0 %.

У представителей русской национальности грамотность составила 98,2 % в 1959 г., тогда как в 1939 г. она равнялась 92,0 %, а доля неграмотных составила 1,7 % в 1959 г., когда в 1939 г. – 8,0 %. У украинцев, татар, евреев показатели грамотности в 1959 г. оказались следующими: 98,4, 96,1 и 99,5 % соответственно против 97,0, 85,2 и 98,4 % в 1939 г. Процент неграмотных украинцев, татар, евреев равнялся в 1959 г. 1,6, 3,9 и 0,5 % соответственно, а в 1939 г. – 3,0, 14,8 и 1,6 % соответственно.

Численность людей, имеющих образование, выросла. Так, если в 1939 г. у якутов людей со средним образованием насчитывалось 4 451 чел., а с высшим образованием – 243 чел., то в 1959 г. – уже 10 899 чел. имели среднее специальное и среднее общее образование, а высшее – 3 180 чел. (включая незаконченное высшее) и, кроме того, 23 260 чел. имело 7-летнее и незаконченное среднее, 38 530 чел. – начальное и незаконченное 7-летнее образование. У эвенков в 1959 г. было 19 чел., окончивших вузы (в 1939 г. – 3 чел.), имевших незаконченное высшее образование – 17 чел., среднее специальное – 129 чел., среднее общее – 109 чел. (в 1939 г. имевших среднее образование было 75 чел.), 7-летнее и незаконченное среднее – 769 чел., начальное и незаконченное 7-летнее – 1 927 чел. [28].

В 1959 г. среди русских имели высшее образование 6 573 чел. (включая незаконченное высшее), среднее специальное – 16 542 чел., среднее общее – 8 934 чел., когда в 1939 г. эти же показатели составили по высшему образованию 1 399 чел., среднему – 12 252 чел. Притом, в 1959 г. имели 7-летнее и незаконченное среднее – 41 193 чел., начальное и незаконченное 7-летнее – 52 811 чел. Число украинцев с высшим образованием в 1959 г. равнялось 487 чел. (включая незаконченное высшее), со средним специальным – 1 109 чел., средним общим – 688 чел., против того, что в 1939 г. с высшим образованием насчитывалось 151, со средним – 735 чел. К тому же, в 1959 г. имели 7-летнее и незаконченное среднее – 2 885 чел., начальное и незаконченное 7-летнее – 3 502 чел. [29].

Лиц с высшим образованием у татар в 1959 г. оказалось 116 чел. (включая незаконченное высшее), со средним специальным образованием – 298, со средним общим – 172 чел., тогда как в 1939 г. лиц татарской национальности с высшим образованием было всего 17, со средним образованием – 258 чел. У евреев в 1959 г. высшее образование было у 351 чел. (включая незаконченное высшее), среднее специальное – у 188, среднее общее – у 168 чел., а в 1939 г. евреев с высшим образованием было 95, со средним образованием – 328 чел. [30].

- 293 -

Итак, несмотря на разницу в методах подсчетов уровня грамотности в переписях 1939 и 1959 гг. (например, в 1939 г. грамотными считались учащиеся, а в 1959 г. – уже имевшие образование и другие), рост грамотности среди населения республики оказался существенным. Возрос охват населения образовательными учреждениями. Женщины коренной национальности стали активно включаться в общественную жизнь, получать образование, работать по профессии. Однако к 1959 г. грамотность населения Якутии по сравнению с другими регионами Российской Федерации оказалась не столь высокой.

Таким образом, экономическое, культурное развитие региона (за исключением периода Великой Отечественной войны и его последствий, которые проявились в ухудшении ряда показателей) вызвало существенные изменения в составе его населения (национальном, по сферам приложения труда, грамотности), который определялся сильным миграционным притоком. К 1959 г. впервые в составе населения стала преобладать численность русских, украинцев, белорусов и представителей других народов СССР.

Ссылки:

-

1. Исчислено по: РГАЭ. Ф. 1562. Д. 151. Л. 170; ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23. Д. 333. Л. 259–261; Д. 383. Л. 206–211; Д. 332. Л. 123, 124; Д. 442. Л. 224; Там же. Оп. 11. Д. 40. Л. 96; данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (далее – Территориального органа ФСГС по РС(Я)). Отдел населения и другие.

-

2. Сивцева С.И. Народонаселение Якутии: аспекты развития. Якутск, 2013. 200 с.

-

3. Исчислено по: материалам Территориального органа ФСГС по РС(Я). Отдел населения. Папка «Миграция населения Якутской АССР»; текущая статистика (данные годовых статистических отчетов о миграции населения Якутской АССР, ежегодно составляемых сектором населения Статистического управления ЯАССР по данным отрывных талонов, представляемых паспортными отделами милиции) и другие.

-

4. Сивцева С.И. Всесоюзные переписи населения 1939 и 1959 гг. в Якутии // Гуманитарные науки в Сибири. 2012. № 4. С. 30–33.

-

5. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 353. Л. 8; Д. 988. Л. 556, 662; Д. 3000. Л. 135; Игнатьева В.Б. Национальный состав населения Якутии (этно-статистическое исследование). Якутск, 1994. С. 79.

-

6. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 525. Л. 4, 5; Д. 1573. Л. 172–183; Д. 1624. Л. 172–177, 181–183.

-

7. Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992. 254 с.

-

8. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР (сводный том). М., 1962. 284 с.

-

9. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 525. Л. 4, 5; Д. 1573. Л. 172–183; Д. 1624. Л. 172–177, 181–183.

-

10. Всесоюзная перепись населения 1939 г. … С. 190–192.

-

11. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 1157. Л. 313–318.

-

12. Там же.

-

13. Там же.

-

14. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 353. Л. 16; Д. 1594. Л. 172–180.

-

15. Всесоюзная перепись населения 1939 г. … С. 245.

-

16. Там же. С. 41, 45.

-

17. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 353. Л. 16; Д. 1594. Л. 172–180.

-

18. Якутия: XX век в зеркале статистики. Якутск, 2001. 292 с.

-

19. Всесоюзная перепись населения 1939 г. … С. 41, 45.

-

20. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 353. Л. 16; Д. 1594. Л. 172–180.

-

21. Якутия: XX век … С. 60.

-

22. Всесоюзная перепись населения 1939 г. … С. 41, 45.

-

23. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 353. Л. 16; Д. 1594. Л. 172–180.

-

24. Якутия: XX век … С. 60.

-

25. Всесоюзная перепись населения 1939 г. … С. 245.

-

26. Жиромская В.Б. Жизненный потенциал послевоенных поколений в России: историко-демографический аспект. 1946–1960. М., 2009. С. 156, 157; Якутия в зеркале статистики. Якутск, 2001. С. 60; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 353. Л. 16; Д. 1594. Л. 172–180. Сведения по Якутской АССР взяты без учета лиц, не указавших образование и возраст.

-

27. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 525. Л. 17–19; Д. 1895. Л. 164–186; Д. 741. Л. 145–147, 147 об., 148–156; Всесоюзная перепись населения. 1959. Таблицы 6 Д, 7 Д.

-

28. Там же.

-

29. Там же.

-

30. Там же.