Состоится ли новая стабильность? (Новейшие тенденции динамики социальной напряженности и протестных настроений в российском обществе)

Автор: Латов Юрий Валерьевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В России в 2017-2018 гг. низкий уровень «поверхностной» протестной активности сочетался с противоречивыми «подводными» тенденциями развития национального общественного сознания. Мониторинговые социологические опросы Института социологии ФНИСЦ РАН демонстрируют усиление запроса на перемены, что парадоксально сочетается с ростом «успокоенности» россиян, со снижением их тревог по поводу развития России. В статье это прослеживается по трем показателям -оценкам социальной напряженности, ситуации в стране и вероятности протестных выступлений. Отмеченный парадокс объясняется тем, что большинство россиян связывают надежды на перемены не с обострением политической борьбы, а напротив, - с укреплением существующей власти, которая получила от народа в марте 2018 г. очередной мандат доверия. Ситуация в стране в начале 2018 г., казалось, позволяла говорить о формировании нового неформального социального контракта между властью и народом - политическая лояльность граждан в обмен на социально-экономические улучшения. Однако принятое в июне 2018 г. решение о повышении пенсионного возраста сразу вызвало сильную вспышку протестных выступлений, поставив под сомнение социальный «покой», обозначившийся в первой половине года.

Социальный протест, протестные выступления, запрос на перемены, социальная напряженность, мониторинг общественного мнения

Короткий адрес: https://sciup.org/170170811

IDR: 170170811 | DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6039

Текст научной статьи Состоится ли новая стабильность? (Новейшие тенденции динамики социальной напряженности и протестных настроений в российском обществе)

С толетняя годовщина революций 1917 г. прошла в России на удивление спокойно. Ожидалось, что завершение экономического кризиса 2014–2016 гг. позволит россиянам переключиться с забот о сиюминутном поддержании благополучия на критические размышления о перспективах национального развития, которые при существующих «правилах игры» не кажутся оптимистическими. Одним из немногих массовых протестных выступлений стал в 2017 г. всплеск выступлений дальнобойщиков – выступлений с ярко выраженным экономическим (а не политическим) характером1. Резко политизированный характер имели антикоррупционные выступления сторонников А. Навального (26 марта, 12 июня и 7 октября 2017 г.), которые были направлены на снижение популярности партии власти, однако своей цели не достигли. Март 2018 г., когда действующий президент был переизбран убедительным большинством голосов, подтвердил низкую результативность призывов к политическому протесту против существующего режима.

Парадокс в том, что низкий уровень «поверхностной» протестной активности сочетается с весьма противоречивыми «подводными» тенденциями развития национального общественного сознания. Следует обратить первостепенное

Рисунок 1. Динамика ориентации россиян на стабильность или перемены, 2012–2018 гг., % внимание на то, что социологический опрос весной 2018 г.1 продемонстрировал продолжение обозначившегося еще в 2016 г. протестного тренда – усиления запроса на перемены (см. рис. 1).

Если в 2012–2014 гг. подавляющее большинство (более 2/3) россиян предпочитали сохранение в неизменном виде существующей системы институтов, то к осени 2017 г. доля противников перемен сравнялась с долей сторонников перемен, а весной 2018 г. противники перемен вообще стали меньшинством. В целом за последние 6 лет доля тех, кто полагает, что страна нуждается в существенных переменах (т.е. в политических и экономических реформах), выросла в 2 раза (с 28% в 2012 г. до 56% в 2018 г.). Данное наблюдение подтвердили общероссийские социологические опросы не только Института социологии ФНИСЦ РАН, но и Левада-Центра2.

Российское общество, таким образом, подходит к очередному повороту своего постсоветского развития. Чтобы попытаться понять, каким может быть этот поворот («цветной революцией» «снизу»? «революцией сверху»? половинчатой реформой? имитацией реформы?), рассмотрим подробнее новейшие данные о протестных настроениях россиян.

Следует прежде всего обратить внимание на то, что в 2018 г. проведение очередной волны общероссийского социологического мониторинга пересеклось сразу с двумя дестабилизирующими событиями – с очередным существенным ухудшением отношений России с Западом (из-за «дела Скрипаля» и ситуации на Ближнем Востоке, связанной с ракетными ударами НАТО по объектам поддерживаемого Россией правительства Сирии) и со скачком (на 10–15%) валютных курсов. Несколько лет назад ситуация, когда военные силы России и США подходят к угрозе боестолкновения, а рубль за считанные дни существенно обесценивается, вызвала бы в обществе, по крайней мере, сильную обеспокоенность. Общероссийский опрос ФНИСЦ РАН показал, однако, отсутствие каких-либо шоковых реакций у россиян весной 2018 г. Чтобы понять, почему так произошло, рассмотрим оценки россиянами степени существующей сегодня в российском обществе социальной напряженности, их общие оценки ситуации в России, а также их оценки вероятности протестных выступлений.

Общим индикатором отношения россиян к современной социальной реальности являются прежде всего их оценки социального напряжения (см. табл. 1).

Таблица 1

Оценки респондентами изменений социального напряжения, апрель 2018 г., %

|

Изменение напряженности |

Объекты оценки |

||

|

Россия в целом |

Регион (область, край, республика) проживания |

Населенный пункт (город, поселок и др.) проживания |

|

|

Напряжение существенно снижается |

10 |

9 |

10 |

|

Напряжение немного снижается |

22 |

23 |

19 |

|

Ситуация такая же, как и была раньше |

30 |

40 |

43 |

|

Напряжение немного возрастает |

26 |

21 |

20 |

|

Напряжение существенно возрастает |

14 |

7 |

8 |

На первый взгляд, результаты весеннего опроса показывают ситуацию стабильности: модой оценок (30–43%) являются суждения «ситуация такая же, как и была раньше», а доля полагающих, что напряжение возрастает, почти уравновешена долей полагающих, что социальное напряжение снижается. Однако за этой кажущейся стабильностью на самом деле скрывается явная тенденция к росту оптимизма в оценках социальной напряженности.

Положительный тренд изменений хорошо виден, если рассмотреть эти оценки в динамике. Если сравнить ответы респондентов на вопросы об изменении социальной напряженности на протяжении последнего десятилетия 2008– 2018 гг. (см. рис. 2), то следует сделать однозначный вывод, что уже в 2017 г. социальные последствия кризиса в России были преодолены, а новых поводов для роста социальной напряженности не появилось.

Самая опасная ситуация за весь этот период наблюдалась весной 2009 г. под влиянием экономического кризиса 2008–2009 гг., на который к тому же наложился российско-грузинский конфликт. Тогда 83% респондентов сигнализировали о росте напряжения в обществе. Даже во время последнего российского экономического кризиса, в 2015–2016 гг., доля людей, озабоченных ростом напряженности, колебалась в гораздо более низком интервале – 52–64%. В 2017 г. их доля упала еще ниже, до 45–47%. Последний же опрос дал самый низкий за все десятилетие показатель доли россиян, переживающих из-за роста социальной напряженности в стране, – только 40%.

Правда, доля «пессимистов» (отмечающих существенный или слабый рост напряженности – 40%) все еще больше доли «оптимистов» (тех, кто говорит о падении напряженности, – 32%). Но долговременное изменение пропорции этих трех групп показывает, что на протяжении 3 последних лет она почти

Рисунок 2. Динамика оценок россиянами степени социальной напряженности в стране, 2008–2018 гг., % непрерывно улучшается: «оптимисты» встречаются все чаще (с весны 2016 г. их доля выросла почти в 3 раза – с 12% до 32%), а «пессимисты» – все реже (за этот период их доля сократилась более чем в полтора раза – с 63% до 40%).

Следует сделать общий вывод, что национальное самочувствие россиян по состоянию на весну 2018 г., вопреки всем конъюнктурным кризисам, в целом лучше, чем когда-либо еще за последнее десятилетие. Что же касается преобладания доли «пессимистов» над долей «оптимистов», то такая диспропорция обычна для постсоветских россиян, привыкших в 1990–2000-е гг. жить в «эпоху перемен» и быть готовыми к разным (чаще неприятным) неожиданностям.

Следует обратить внимание и на другое наблюдение, сделанное во время предыдущих мониторинговых опросов: при оценке социальной напряженности россияне свой регион (свое место проживания) видят в гораздо лучшем свете, чем страну в целом.

Действительно, во время опроса весной 2017 г. о возрастании напряженности в России заявляли 44% респондентов, а о возрастании ее в собственном регионе – лишь 36%. Весной 2018 г. разрыв стал еще заметнее: о росте напряженности в России говорят 40%, в то время как аналогичные оценки в адрес своего региона высказывают только 28%. Иначе говоря, если весной 2017 г. тревожные оценки по поводу своего региона респонденты высказывали на 18% реже, чем о России в целом, то весной 2018 г. – уже на 30% реже. Оценки напряженности для своего места (населенного пункта) проживания почти такие же, как оценки для своего региона, т.е. существенно более низкие, чем для страны в целом. Поскольку жизнь в своем регионе и в своем поселении люди знают в первую очередь по своему личному опыту, эти оценки гораздо объективнее оценок ситуации в целом в стране, складывающихся в значительной степени под влиянием вызывающих тревогу сообщений СМИ. Этот парадокс (когда, несколько утрируя, в стране плохо, а в «моем» регионе хорошо) часто вызывает упреки в адрес СМИ, которые своими сообщениями об общероссийских проблемах слишком нагнетают тревожность. Однако, с другой стороны, здесь можно увидеть и проявление объективной социально-территориальной дифференциации угроз безопасности: скажем, события в Сирии создают угрозу стране в целом, но в исчезающе малой степени влияют на «мой» регион.

Перейдем теперь от оценок социального напряжения к прямым оценкам гражданами ситуации в стране – в России в целом (см. табл. 2) и в регионе/ месте проживания респондентов. И здесь тоже заметно, хотя и менее четко выраженное, повышение оптимизма в оценках россиян.

Таблица 2

Оценки респондентами ситуации в стране, апрель 2018 г., %

|

Оценки ситуации |

Объекты оценки |

||

|

Россия в целом |

Регион (область, край, республика) проживания |

Место (муниципальное образование, город, поселок и т.д.) проживания |

|

|

Ситуация нормальная, спокойная |

39 |

51 |

57 |

|

Ситуация напряженная, кризисная |

46 |

36 |

30 |

|

Ситуация катастрофическая |

6 |

6 |

7 |

|

Затруднились ответить |

9 |

8 |

6 |

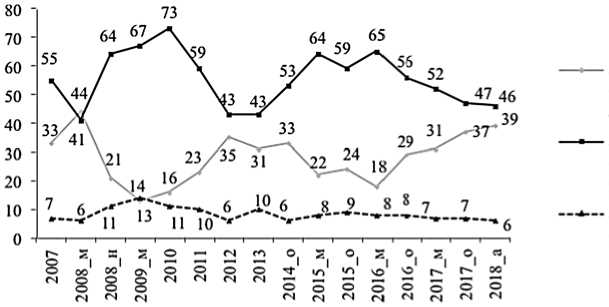

Изучение ситуации в динамике показывает (см. рис. 3), что после того как весной 2016 г. (т.е. на последнем пике кризиса 2014–2016 гг.) был достигнут пик тревожных оценок (65% россиян считали тогда ситуацию кризисной, и лишь 18% – спокойной), все четыре последующих замера демонстрировали все более и более оптимистические оценки.

Ситуация нормальная, спокойная

Ситуация напряженная, кризисная

Ситуация катастрофическая

Рисунок 3. Динамика оценок населением ситуации в России, 2007–2018 гг., %1

К октябрю 2017 г. уже больше трети опрошенных (37%) считали, что в России сейчас все вполне нормально и спокойно. За последующие полгода эта доля выросла еще на два процентных пункта и достигла 39%. Одновременно к весне 2018 г. на один процентный пункт (с 47% до 46%) снизилась доля тех, кто считает ситуацию в России кризисной. Число «катастрофистов» (оценивающих ситуацию в стране как катастрофическую) тоже снизилось на процентный пункт (с 7% до 6%). Таким образом, изменения всех трех показателей очень небольшие,

1 В анкетах всех опросов присутствовал также ответ «затрудняюсь ответить», не представленный на рисунке, поэтому общая сумма ответов менее 100%.

однако все эти изменения свидетельствуют о пусть не сильной, но неуклонной тенденции к улучшению оценок населением ситуации в России.

46% оценивших ситуацию в стране как напряженную, кризисную – это значительно ниже и показателей рубежа 2000–2010-х гг. (в 2010 г. был максимум последнего десятилетия – 73%) и показателей прошедших лет кризиса (65% весной 2016 г.). По сути, данный показатель вернулся к «нормальному» уровню порядка 43–44%, каким он был накануне экономического кризиса 2008–2009 гг. или после спада массовых протестов 2011–2012 гг. Ожидать существенно более низкого уровня тревожности по данному показателю в современных условиях (т.е. при сохранении противостояния России с Западом и низких темпов экономического роста) вряд ли возможно.

Последнее мониторинговое исследование снова подтвердило и сильную дифференциацию оценок респондентами ситуации на разных социально-территориальных уровнях (страна, регион, муниципальное образование). Так, если на уровне России в целом, судя по результатам опроса в мае 2017 г., лишь 39% россиян оценивали ситуацию в стране как «нормальную, спокойную», то в своем регионе – уже 51%, а в непосредственном месте своего проживания – 57%. Это подтверждает наблюдение, что существует сильный и постоянный диссонанс между чаще всего спокойным ощущением ситуации там, где человек живет, и восприятием ситуации в стране в целом как гораздо более напряженной и кризисной.

Третий показатель, характеризующий восприятие гражданами существующей в стране социальной реальности, – это оценка ими вероятности протестных выступлений. Именно этот показатель наиболее важен для понимания предрасположенности россиян к массовым протестам: ведь оценивая вероятность протестных выступлений, респондент оценивает не только свое социальное окружение, но и самого себя (те, кто сам склонен протестовать, обязательно будет выше оценивать и вероятность протестов в целом)1. Динамика этого показателя (см. табл. 3) снова, как и по предыдущим двум показателям, подтверждает «понижение температуры» в российском социуме.

Таблица 3

Динамика оценок вероятности массовых протестных выступлений, 2007–2018 гг., %

|

Оценки вероятности |

апрель 2007 |

август 2008 |

март 2009 |

октябрь 2016 |

май 2017 |

апрель 2018 |

|

Безусловно, возможны |

8 |

10 |

12 |

6 |

7 |

5 |

|

Скорее возможны |

21 |

18 |

26 |

17 |

22 |

15 |

|

Маловероятны |

52 |

55 |

48 |

58 |

54 |

57 |

|

Невозможны |

19 |

18 |

15 |

19 |

17 |

23 |

За последние годы самыми опасными выглядели результаты опроса весной 2017 г., которые показывали существенный рост вероятности протестных выступлений: доля признающих («безусловно» или «скорее») возможность таких выступлений увеличилась с октября 2016 г. по май 2017 г. с 23% до 29%. Это, конечно, существенно ниже уровня самого тревожного за последнее деся- тилетие показателя весны 2009 г., когда под влиянием экономического кризиса 2008–2009 гг. о возможности массовых протестных выступлений заявляли 38% россиян, но тоже немало (почти 1/3 россиян). Интерпретация данного тревожного сигнала допускала двоякие истолкования. Это могли быть качественные изменения, демонстрирующие оживление протестной социальной активности россиян после долгого «затишья» во время экономического кризиса. Однако они могли быть и проявлениями волнообразных флуктуаций вокруг более-менее стабильного уровня. Опрос весной 2018 г. заставляет выбрать второе объяснение.

Действительно, за 2017–2018 гг. произошло сильное (с 29% до 20%) падение доли россиян, признающих возможность протестных выступлений. Одновременно доля тех, кто такие выступления считает маловероятными или невозможными, выросла до 80% (т.е. 4/5 населения). Эти данные являются самыми «спокойными» за весь период с 2007 г . Полностью подтвердился сделанный автором почти 2 года назад прогноз, что «в ближайшее время… революционная ситуация останется для России только опасным призраком – массовые протестные выступления не то чтобы типа украинского Майдана, но даже типа событий 2011–2012 гг., скорее всего, будут лишь потенциальной угрозой, а не живой реальностью, особенно если Россия начнет, наконец, “выплывать” из экономического кризиса» [Латов 2017: 65]. Действительно, в 2016–2017 гг. протестные движения оставались в основном локализованными либо по территориальному (движение против застроек), либо по отраслевому (движение дальнобойщиков) критерию. Антикоррупционные выступления сторонников А. Навального являлись именно призраком российских событий 2011–2012 гг., не создающим реальных угроз существующему режиму.

Итак, последняя волна мониторингового опроса показала снижение тревог россиян по поводу развития России по всем трем показателям – и по оценкам социальной напряженности, и по оценкам ситуации, и по оценкам вероятности протестных выступлений. Если по итогам предыдущих мониторинговых опросов делался вывод, например, о наметившейся тенденции к снижению социальной напряженности, то по итогам последнего опроса эту тенденцию следует считать несомненным фактом. Более того, правомерно ставить вопрос не просто о снижении напряженности, но об однозначном (по крайней мере, с точки зрения развития массового сознания) завершении кризиса и о возвращении к социальной норме, когда большинство граждан перестают особо волноваться о завтрашнем дне1.

Вывод о переходе россиян от «взволнованности» последних лет к текущей «успокоенности» кажется очень парадоксальным. Ведь и в настоящее время россияне продолжают жить в атмосфере частых новостей о различных политических и экономических угрозах. Однако если первоначально, в 2014–2015 гг., они вызывали взрывы паники, то с течением времени к такой «жизни на вулкане» россияне, видимо, стали привыкать.

Наблюдающееся у россиян снижение чувствительности к угрозам развитию России является скорее всего не аномией (когда уже нет сил реагировать на новую волну несчастий), а скорее спокойным осознанием того, что те «вулканические» опасности, о которых часто рассказывают по телевизору, имеют чаще всего очень отдаленное отношение к жизни обычных людей. Патриотический подъем по поводу событий на Украине давно пошел на спад и перешел в спокойное принятие как данности политики правительства, которая не вызывает уже особых эмоций. Конфликт России с Западом сохранился, но перешел в такую стадию, когда он затрагивает интересы главным образом элитных групп и мало касается россиян с умеренным интересом к внешней политике.

Можно говорить о формировании в России своего рода «новой стабильности»: россияне по-прежнему часто слышат в СМИ все новые и новые тревожные новости, однако все чаще относятся к ним как к «буре в стакане воды», по принципу: «и это пройдет». Благодаря сообщениям прессы и телевидения у людей сохраняется ощущение, что в стране в целом ситуация существенно хуже, чем это воспринимается ими здесь и сейчас, но большинство россиян перестают остро воспринимать тревожные новости. СМИ при этом играют роль своего рода «поставщика страхов», стараясь актуализировать в общественном сознании сохраняющиеся угрозы национальному развитию, однако по мере повторения «пугающей» информации ее влияние неуклонно падает (по закону падающей предельной отдачи). Очередное сообщение о «происках Запада» воспринимается скорее как часть неявных правил игры в информационном пространстве, чем как информирование граждан о реальных опасностях.

Вывод о «новой стабильности» может показаться противоречащим неуклонному росту спроса на перемены. Напомним, что доля россиян, желающих перемен (56%), весной 2018 г. впервые за весь период мониторинга существенно превысила долю тех, кто желает стабильности (44%).

Для понимания такого парадоксального сочетания роста спроса на перемены при падении вероятности массовых протестных выступлений надо различать два типа перемен – реформы, осуществляемые пришедшей к власти оппозицией (как, например, реформы Ельцина–Гайдара в начале 1990-х гг.), и реформы, осуществляемые «крепкой» верховной властью (как, например, формирование властной вертикали в первой половине нулевых годов). Современные россияне отлично осознают, что у их страны есть большие проблемы, некоторые из которых (невысокий уровень жизни, международная изоляция и др.) к тому же тревожно обостряются. Но решение этих проблем они связывают все же не со сменой существующего политического режима, а с его совершенствованием, поскольку в период последнего кризиса высшая власть в целом продемонстрировала умение «держать удар» и реагировать на сигналы снизу (в частности, усиливать борьбу с верхушечной коррупцией). Конечно, противники существующих «правил игры» (прежде всего, сторонники либеральной идеологемы) интерпретируют это как бессмысленное упрямство во внешней политике и имитацию социальных изменений во внутренней политике, но доля таких внесистемных критиков невелика (не более 20% населения). Кроме того, все помнят, чем закончились массовые протесты 2011–2012 гг.: «мирными манифестациями трудно добиться отклика власти, а силовые выступления способны повлечь лишь “закручивание гаек”» [Бараш 2014: 58].

Поскольку большинство россиян связывают надежды на перемены не с обострением политической борьбы, а напротив, с укреплением существующей власти, которая получила от народа в марте 2018 г. очередной мандат/кредит доверия, то люди не ждали, что за грядущие позитивные перемены придется чем-то заплатить. Однако уже в июне 2018 г., когда правительство заявило об «окончательном решении» об увеличении пенсионного возраста, эта иллюзия исчезла.

События начала 2018 г. (повышение минимальной оплаты труда до прожиточного минимума, очень успешные для существующего режима президентские выборы), казалось, позволяли говорить о формировании своего рода нового социального контракта между властью и народом – политическая лояльность граждан в обмен на социально-экономические улучшения. Это отличается от ситуации нулевых годов, когда экономические улучшения вовсе не воспринимались как «плата» за согласие на усиление вертикали власти, поскольку данное усиление воспринималось очень многими как самостоятельная ценность, как отказ от чрезмерного разгосударствления при Б. Ельцине. Сейчас отношение к этатизму определенно более критическое – он все чаще осознается если не как тормоз развития, то, по крайней мере, как проблема. Поэтому этатистские институты правительство должно уже специально поддерживать, демонстрируя успехи национального развития. Между тем демонстрировать эти успехи становится в сравнении с нулевыми годами все труднее.

Действительно, актуальная с 1990-х гг. задача – «поднять страну с колен», по существу, выполнена (по крайней мере, во внешнеполитическом аспекте), и теперь главный вопрос в том, куда пойдет «вставшая» Россия. «Успокоенность» россиян можно объяснить именно тем, что в последние годы реализовался архетип национального развития: сильный правитель объединяет нацию путем первоочередного решения внешнеполитических задач, после чего переходит к решению внутриэкономических проблем (приблизительные аналоги – восстановление Московского царства после Смуты начала XVII в. или политика нэпа после победы большевиков в Гражданской войне). Исторический опыт подсказывает, правда, что авторитарная модернизация в условиях торможения демократической конкуренции далеко не всегда оказывается успешной (собственно, в нулевых годах в России именно это и наблюдалось). Но пока россияне надеются, что «мудрый царь», опираясь на «преданный народ», сможет выбрать правильный путь. Среди обществоведов также наблюдается тенденция рассматривать существующий политический режим как хотя и авторитарный, но соответствующий объективным требованиям современного этапа национального развития (по аналогии с режимом КНР при Дэн Сяопине и его преемниках)1.

Таким образом, перспективы национального развития за следующим поворотом истории остаются пока туманными. Ни о какой революции (ни «сверху», ни, тем более, «снизу») речи пока нет, но сильный запрос на реформы (качественные перемены) определенно есть. Позиция населения – своего рода «полный гордого доверия покой» – дает высшему руководству страны большие возможности для решения стоящих сегодня перед страной масштабных задач.

Последняя крупная инициатива правительства – принятое в июне 2018 г. решение о повышении пенсионного возраста – показывает, что «окно возможностей» используется пока для реализации непопулярных решений. В этом есть определенная логика, поскольку подобные решения действительно лучше принимать именно тогда, когда у правительства есть высокий кредит доверия. Однако вряд ли это именно те перемены, которых ждет большинство россиян, поэтому яркая вспышка протестных выступлений началась уже в том же июне. После «растраты» части кредита доверия его необходимо снова пополнять, поэтому в ближайшие месяцы правительству придется искать такие новые решения, которые хотя бы частично уравновесят в сознании населения негативный эффект от предложенного решения пенсионной проблемы. В противном слу- чае социальный «покой», обозначившийся в первой половине 2018 г., может быстро смениться новой волной протестов.

Список литературы Состоится ли новая стабильность? (Новейшие тенденции динамики социальной напряженности и протестных настроений в российском обществе)

- Бараш Р.Э. 2014. Протестное движение: в поисках нового политического субъекта. - Власть. № 10. C. 52-61. Доступ: http://jour.isras.ru/upload/journals/2/articles/2733/submission/original/2733-5019-1-SM.pdf

- Бизюков П.В. 2018. Трудовые протесты в России в 2008-2017 гг. Аналитический отчет по результатам мониторинга трудовых протестов ЦСТП. Доступ: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/2015

- Латов Ю.В. 2017. Протестные настроения и протестные действия россиян. - Социологическая наука и социальная практика. № 1. С. 49-69. Доступ: https://elibrary.ru/download/elibrary_28925970_32376077.pdf

- Массовые протесты в Москве: взгляд экономистов. 2012. - Вопросы экономики. № 3. C. 148-158. Доступ: http://institutiones.com/general/2085-massovye-protesty-v-moskve-vzglyad-ekonomistov.html

- Михайлова Е.В., Скогорев А.П. 2017. Протесты как форма гражданской активности в современной России. - Власть. № 1. C. 54-59. Доступ: https://elibrary.ru/download/elibrary_28309700_59234902.pdf

- Печёркина И.Ф. 2017. Детерминанты протестных настроений. - Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. Т. 3. № 4. С. 86-97. Доступ: https://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/3f4/086_097.pdf