Состояние гемокоагуляции при чрескостном остеосинтезе берцовых костей в эксперименте

Автор: Шевцов В.И., Сбродова Л.И., Дьячков А.Н.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2003 года.

Бесплатный доступ

Изучена свертывающая и фибринолитическая активность крови при наложении аппарата на голень и чрескостном остеосинтезе берцовых костей у 10 взрослых беспородных собак. Установлено: операция наложения аппарата Илизарова из 4 колец и 8 спиц на здоровую голень собаки и его фиксация в течение месяца сопровождается повышением активности свертывающей и снижением фибринолитической систем крови. В первые 3-5 дней после операции гиперкоагуляция выражена. В течение двух недель после остеотомии берцовых костей усиливается коагуляционный потенциал крови за счет тканевых факторов тромбопластинообразования с активацией I фазы свертывания крови и угнетением более чем в 2 раза фибринолиза. Нормализация показателей свертывающей и противосвертывающей систем происходит через 4 недели.

Эксперимент, чрескостный остеосинтез, остеотомия, гемостаз, гиперкоагуляция, гипокоагуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142120659

IDR: 142120659

Текст научной статьи Состояние гемокоагуляции при чрескостном остеосинтезе берцовых костей в эксперименте

Несмотря на широкое распространение чре-скостного остеосинтеза и многочисленные исследования по изучению различных систем организма при его применении, углубленных исследований состояния гемостаза при этом методе остеосинтеза нет. Имеются лишь отдельные публикации, вышедшие в РНЦ "ВТО", в которых приводится динамика некоторых показателей гемокоагуляции периферической крови при лечении переломов длинных трубчатых костей, удлинении конечностей и замещении дефектов костей [3-6]. Исследований, посвященных изучению влияния проведения спиц через кости (и мягкие ткани) и наложения аппарата на интактный скелет, в литературе нет.

В связи с этим, целью настоящей работы было изучение влияния тяжести оперативного вмешательства на степень изменений свертывающей и фибринолитической активности крови.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В серии опытов (10 собак) изучали изменения гемокоагуляции при наложении на голень аппарата Илизарова, то есть в ответ на проведение спиц и связанное с этим ограничение движения (5 собак – 1 группа) и при сращении берцовых костей после наложения аппарата Илизарова и открытой остео- томии (5 животных – 2 группа) .

Аппарат, накладываемый на голень, состоял из 3 кольцевых опор и одного полукольца, резьбовых стержней разной длины с гайками и контргайка-

1 Животные оперированы д.м.н. А.А. Ларионовым.

ми, а также болтов-зажимов.

В первой группе экспериментов в верхней трети голени, с учетом топографии сосудов и нервов сегмента конечности, в горизонтальной плоскости проводили две перекрещивающиеся спицы Киршнера и в натянутом состоянии крепили к дуговой опоре. К ней присоединяли оставшуюся часть аппарата Илизарова, состоящую из трех колец, соединенных между собой резьбовыми стержнями. В нижней трети голени на уровне дистального метафиза большеберцовой кости проводили две перекрещивающиеся спицы, которые также в натянутом состоянии крепили к дистальной кольцевой опоре. На расстоянии 3 см от проксимальных и дистальных опор проводили по паре перекрещивающихся спиц, которые после натяжения закрепляли на промежуточных кольцах. В дальнейшем наблюдали за животными в течение 33 дней.

Во второй группе опытов после наложения аппарата на голень (по описанной выше методике) в ее средней трети по наружной и внутренней поверхностям производили скальпелем разрез кожи длиной около 1 см и отслаивали мягкие ткани от кости. В рану, огибая берцовые кости, вводили желобоватый зонд, по которому проводили пилу Джильи и перепиливали берцовые кости поперечно. Раны зашивали наглухо. За собаками наблюдали в послеоперационном периоде также 33 дня.

В обеих группах состояние свертывающей и фибринолитической систем крови определяли до операции и на протяжении всего периода эксперимента по общепринятым методикам [2, 3]. Кровь у животных забирали из подкожной латеральной вены голени, тотчас смешивали с 3,8% раствором лимоннокислого натрия в отношении 9:1 и центрифугировали в течение 15 минут при

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через сутки после операции животные обеих групп самостоятельно передвигались по клетке, наступая на оперированную конечность, охотно принимали пищу. Через 3 дня у собак первой группы появлялся небольшой отек оперированной конечности с выделением незначительного количества сукровичной жидкости в месте проведения верхней спицы. На 5-е сутки отек распространялся до голеностопного сустава. Сукровичное отделяемое у спиц было скудным и исчезало к концу недели. Животные передвигались по клетке, уверенно опираясь на оперированную конечность. Через две недели опыта около спиц появлялось серозное отделяемое. На 21-й день после операции отделяемого около спиц уже не было. Отек отсутствовал.

Наложение аппарата Илизарова на интактную голень собаки сопровождалось изменениями активности свертывающей системы крови (табл. 1), которые были наиболее выраженными в раннем послеоперационном периоде (3-й день с момента

1500 об/мин и 15 минут - при 3000 об/мин (для получения бестромбоцитной плазмы). Плазму отсасывали в другую пробирку и использовали в исследованиях. Одновременно определяли гематокрит.

Время свертывания крови определяли по методике Ли-Уайта [14] на основании установления времени образования сгустка венозной крови, время рекальцификации цитратной плазмы - по методике Бергергоф-Рока в модификации В.П. Балуды [12], толерантность плазмы к гепарину - по методике Сигга также в модификации В.П. Балуды [13]. Потребление протромбина изучали по методике М.А. Котовщиковой и З.Д. Федоровой в модификации Б.И. Кузника [6], содержание фибриногена в плазме - по методике Р.А. Рутберг [8]. Активность фибринстабилизирующего фактора (фибриназы), обеспечивающего переход растворимого фибрина в нерастворимую форму в присутствии Са2+, определяли по методике В.П. Балуды, Н.А. Жуковой и Ж.Н. Руказенковой [4]. Подсчет тромбоцитов проводили по методике И.И. Данилина и В.А. Крыжановского [5].

Для характеристики функционального состояния противосвертывающей активности крови определяли тромбиновое время, время свободного гепарина, фибринолитическую активность и паракоагуляционный (этаноловый) тест. Тромбиновое время и время свободного гепарина определяли по методике Сирмаи [9].

Определение естественного лизиса фибринового сгустка – по М.А. Котовщиковой и Б.И. Кузнику [7].

Определение фибрин-мономерных комплексов (продуктов паракоагуляции) проводили по методике Godal и соавторов [11].

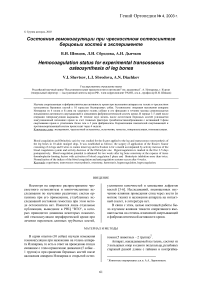

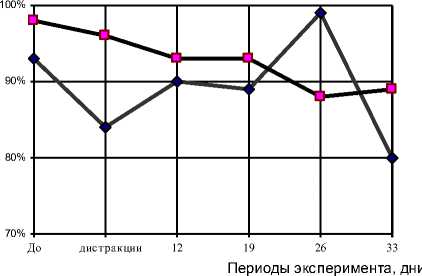

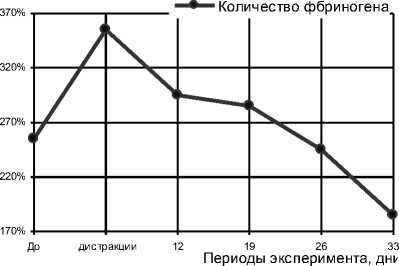

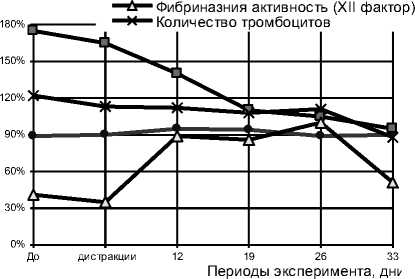

ИССЛЕДОВАНИЯ операции). Так, время свертывания цельной венозной крови и время рекальцификации бестром-боцитной плазмы сокращалось с 360±42 сек до 334±70 сек и с 97±11 сек до 95±6 сек соответственно (рис. 1). Наряду с этим отмечалось увеличение в плазме прокоагулянтов. Концентрация фибриногена возрастала в 2,5 раза (рис. 2). Количество тромбоцитов превышало исходные данные на 66% (Р<0,05) (рис. 3). Время потребления протромбина удлинялось с 36±5 сек до 51±2 сек (Р<0,05). Понижалась активность фибринстабилизирующего фактора (ХШ, фибриназа), то есть укорачивалось время растворения сгустка мочевиной с 92±12 сек до 54±2,7 сек (Р<0,01). Антикоагулянтная активность крови в этот срок наблюдения уменьшалась, о чем свидетельствовало укорочение тромбинового времени и времени свободного гепарина (рис. 3). Паракоагуляционный тест (этаноловая проба) был положительным.

Таблица 1

Гемокоагуляционная динамика при наложении на голень аппарата Илизарова (М±м)

|

Изучаемые показатели |

Исходн. данные |

Сроки эксперимента (дни) |

|||||

|

3 |

5 |

12 |

19 |

26 |

33 |

||

|

ВСК (с) |

360±42 |

334±70 |

304±42 |

325±10 |

319±7* |

355±35 |

289±22 |

|

ВРП (с) |

97±11 |

95±6 |

93±10 |

91±3 |

91±0,5 |

85,5±2,6 |

87±7 |

|

ПП (с) |

36±5 |

51±2* |

42±1,5 |

37±0,9 |

35±2 |

36±0,4 |

39±1,5 |

|

Т В (с) |

19±1,5 |

17±1,6 |

18±2 |

16±1 |

15±0,45* |

17±1 |

18±0,4 |

|

СГ (с) |

5,4±0,5 |

4±0,8 |

4,7±1,8 |

4±0,45 |

4±0,2* |

4±0,7 |

5,8±0,2 |

|

ТПГ (с) |

246±24 |

199±3 |

247±19 |

207±10 |

218±18 |

202±10 |

221±11 |

|

ФН (г/л) |

1,6±0,15 |

4±0,15* |

5,8±0,9* |

4,8±0,7* |

4,6±0,1* |

4±0,3* |

3±0,7 |

|

ФА (%) |

30±3 |

18±3* |

18±4* |

30±4 |

21±0,9* |

11±3* |

18,5±3* |

|

ХШ ф (с) |

92±12 |

54±2,7* |

37±0,6* |

41±7* |

44±6* |

45±4* |

53±2* |

|

Тромбоциты (х109) |

314±4 |

521±75* |

432±16* |

483±4* |

391±9* |

323±3 |

326±10 |

|

Ретракция (%) |

12±3 |

16±4 |

9±4 |

11,5±1,8 |

12±0,6 |

8±2 |

19±,5* |

|

Этанол. |

2 |

3 |

4 |

2 |

3 |

3 |

3 |

* – Р<0,05

—•— Время свертывания крови

—D— Время рекальцификации плазмы

Через 5 дней с момента операции сохранялась тенденция к гиперкоагуляции. Время свертывания крови проявляло тенденцию к укорочению, время рекальцификации плазмы – сокращено, а толерантность плазмы к гепарину (рис. 3) возвращалась к дооперационному значению (246 ± 25 сек – 247 ± 19 сек). Приближалось к дооперационным показателям и время потребления протромбина. Содержание фибриногена в плазме достигало максимальной величины (с 1,6 ± 0,15 г/л увеличилось до 5,8 ± 0,9 г/л, Р<0,01). Фибринолиз оставался угнетенным.

Рис. 1.

Через 12 дней после операции время свертывания крови постепенно начинало возвращаться к дооперационному. Время рекальцификации и потребления протромбина, ретракция кровяного сгустка держались в пределах исходного значения. Начинало снижаться содержание фибриногена. Увеличивалась активность фибринолитической системы и активность фибринстабилизи-рующего фактора (ХШ фактор влияет на эффективность фибринолиза опосредованно, повышая резистентность фибрина к плазмину) [10].

Рис. 3.

Через 19 дней после операции время свертывания венозной крови продолжало оставаться укороченным. Скорость растворения сгустка вновь уменьшалась – так же, как и количество тромбоцитов. По остальным показателям коагулограммы существенных изменений не наблюдалось.

Через 26 дней с момента операции время свертывания крови нормализовывалось и равнялось 355 ± 35 сек. Наблюдалась тенденция к укорочению времени рекальцификации бестромбо-цитной и гепаринизированной плазмы. Возвращалось к исходным цифрам время потребления протромбина, продолжало уменьшаться содержание фибриногена, количество тромбоцитов приближалось к норме. Наряду с этим понижалась степень ретракции кровяного сгустка. Фибринолиз оставался низким.

Через 33 дня с момента операции (конец опыта) время свертывания цельной крови уко- рачивалось с 360±42 сек до 289±22 сек (Р<0,05), толерантность плазмы к гепарину приближалась к дооперационному значению. Количество фибриногена по-прежнему оставалось повышенным, но имело тенденцию к уменьшению и составляло 3±0,74 г/л. Повышалась активность фибринстабилизирующего фактора. Количество тромбоцитов нормализовалось. Ретракция кровяного сгустка превышала исходное значение почти в полтора раза (Р<0,01). Возвращалось к дооперационному значению тромбиновое время и время свободного гепарина. Повышалась фибринолитическая активность крови.

Во второй группе опытов через сутки после операции животные свободно передвигались по клетке, приступая на оперированную конечность. Воспалительных изменений в области швов не было. Через 3 суток после операции, как и в первой группе экспериментов, появлялся отек голени со скудным отделяемым в области верхней пары спиц. На 5-е сутки отек распространялся на голеностопный сустав, отделяемое в местах проведения спиц было скудным. Через 10 суток после оперативного вмешательства отделяемого не было. Раны зажили первичным натяжением. Животные активно передвигались по клетке, твердо наступая на оперированную конечность. Такая клиническая картина прослеживалась до конца опыта.

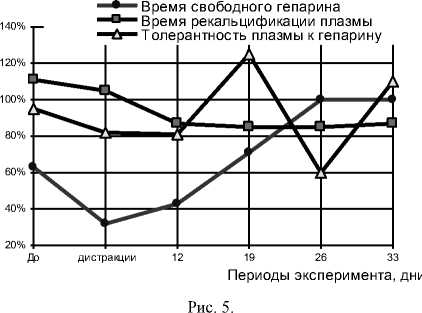

В ранний послеоперационный период (рис. 4) время свертывания венозной крови укорачивалось (с 360 ± 54 сек до 319 ± 28 сек, Р<0,05), содержание фибриногена резко повышалось (с 3,3 ± 0,65 г/л до 5,7 ± 0,42 г/л, Р<0,01), фибринста-билизирующая активность достоверно понижалась (укорачивалось время растворения сгустка мочевиной с 71 ± 1 сек до 29 ± 4 сек, Р<0,01). Увеличивалось количество тромбоцитов и усиливалась ретракция кровяного сгустка (табл. 2) более чем в 5 раз (с 5% от исходного значения до 28%). Укорачивалось время тромбина и время свободного гепарина (рис. 5). Фибринолитическая активность статистически достоверно уменьшалась (с 33% до 19%, Р<0,01). Паракоагуляционный тест имел резко положительную пробу.

е Время свертывания крови Количество фибриногена

Рис. 4.

Через 5 дней с момента операции свертывающая активность крови сохранялась на уровне предыдущего срока исследования. Время рекальцификации бестромбоцитной плазмы (рис. 5) мало отличалось от исходного. Несколько повышалась толерантность плазмы к гепарину (рис. 5). Количество фибриногена оставалось заметно повышенным, однако наметилась тенденция его к понижению. Параллельно с этим снижалась активность фибринстабилизи-рующего фактора, и уменьшалось количество тромбоцитов. Ретракция кровяного сгустка превышала исходное значение в 4 раза. Фибринолиз потерял активность более чем в два раза по сравнению с исходным значением. Этаноловая проба оставалась резко положительной.

Через 12 дней с момента операции намечалась тенденция к нормализации многих показателей коагулограммы. Так, время свертывания крови равнялось 341 ± 33 сек, протромбиновое время сыворотки – 23 сек, а фибриназная активность составляла 89% от исходной величины. Концентрация фибриногена превышала доопе-рационный уровень на 40% (Р<0,05). Ретракция кровяного сгустка оставалась высокой. В этот срок наблюдения отмечено повышение фибринолитической активности. Этаноловая проба становилась слабоположительной.

Через 19 дней после операции скорость свертывания крови сохранялась на прежнем уровне, толерантность плазмы к гепарину резко падала. Концентрация фибриногена приближалась к исходному уровню. Свободный гепарин повышался. Вновь снижалась фибринолитическая активность крови.

Через 26 дней с момента операции многие показатели коагулограммы почти не изменялись по сравнению с предыдущим сроком исследования. Это относится к времени свертывания крови, времени рекальцификации. Количество фибриногена приближалось к исходному, фибриназная активность возвращалась к доопераци-онному значению. Ретрактильная способность кровяного сгустка оставалась высокой. Приходило к норме тромбиновое время и время свободного гепарина, возрастала фибринолитиче- ская активность крови.

Через 33 дня после операции (конец опыта) происходило восстановление свертывающей активности крови, большинство показателей коагулограммы нормализовалось (время свертывания крови, время рекальцификации бес-тромбоцитной и гепаринизированной плазмы, потребление протромбина, количество фибри- ногена и тромбоцитов). Ретракция кровяного сгустка оставалась по-прежнему высокой. Низкой была активность фибринстабилизирующего фактора. Время свободного гепарина равнялось исходному значению. Фибринолиз не претерпевал существенных изменений, оставаясь несколько заторможенным. Этаноловая проба была слабо положительной (+).

Таблица 2

Гемокоагуляционная динамика в процессе заживления костной раны берцовых костей после их открытой остеотомии на уровне средней трети в условиях чрескостного остеосинтеза аппаратом Илизарова (М±м)

|

Изучаемые показатели |

Исходн. данные |

Сроки эксперимента (дни) |

|||||

|

3 |

5 |

12 |

19 |

26 |

33 |

||

|

ВСК (с) |

360±54 |

319±28 |

326±30 |

341±19 |

337±32 |

319±24 |

326±33 |

|

ВРП (с) |

87±10 |

97±8 |

91±13 |

76±8 |

74±15 |

74±5 |

75±7 |

|

ПП (с) |

25±1 |

23±2 |

21±3 |

23±1 |

33±4* |

33±6 |

26±2 |

|

ТВ (с) |

22±0,9 |

18±1,5 |

20±2 |

21±3,5 |

21±1,5 |

22±1 |

27±2,7* |

|

СГ (с) |

7±0,7 |

4±0,7* |

2±0,9* |

3±1,7* |

5±0,9 |

7±0,9 |

7±0,5 |

|

ТПГ (с) |

280±41 |

262±18 |

234±38,5 |

227±31 |

349±20 |

169±22 |

310±30,5* |

|

ФН (г/л) |

3,3±0,65 |

5,7±0,4* |

5,4±0,4* |

4,6±0,3 |

3,6±0,3 |

3,5±0,1 |

3±0,1 |

|

ФА (%) |

33±4 |

19±0,9* |

15±3* |

26±4 |

16±1* |

22±4* |

22±1* |

|

ХШ ф (с) |

71±1 |

29±4* |

25±3* |

63±14 |

61±11 |

71±9,5 |

36±8* |

|

Тромбоциты (×109) |

370±20 |

453±43 |

420±39 |

415±23 |

398±15 |

410±29 |

330±15 |

|

Ретракция (%) |

5±0,6 |

28±0* |

20±1,9* |

22±2* |

22±1* |

24±0,9* |

24±1* |

|

Этанол |

0 |

3 |

4 |

4 |

1 |

2 |

1 |

* – Р<0,05

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследования показали, что наложение аппарата Илизарова на интактную голень собаки уже сопровождается изменением свертывающей системы крови. В первой группе экспериментов гиперкоагуляция отмечалась только в раннем послеоперационном периоде, примерно в течение 2 недель. Сокращалось время свертывания цельной венозной крови и время рекальцификации бестромбоцитной плазмы, отмечалось увеличение в плазме прокоагулянтов. Концентрация фибриногена возрастала в 2,5 раза. Количество тромбоцитов превышало исходные данные. Удлинялось время потребления протромбина. Понижалась активность фибринстабилизирую-щего фактора. Антикоагулянтная активность крови в этот срок наблюдения уменьшалась, о чем свидетельствовало укорочение тромбинового времени и времени свободного гепарина (рис. 3). Паракоагуляционный тест (этаноловая проба) был положительным.

В дальнейшем отмечались волнообразные изменения свертывающей активности крови и фибринолиза, которые в большинстве случаев не имеют статистически достоверных различий с исходным значением.

Таким образом, остеотомия во второй группе опытов стимулировала процессы свертывания крови, повышая ее тромбопластическую активность. Так, время свертывания крови, в значительной степени зависящее от длительности фазы тромбопластинобразования, в первые дни после операции укорачивалось. Потребление протромбина в этот же период было увеличено, что говорит об активации 1 фазы свертывания крови. Комплекс фибриногена-Б в норме не должен встречаться [1]. Он образуется при появлении в кровяном русле даже в небольшой концентрации свободного тромбина. В эксперименте концентрация фибриногена-Б возрастала до 4+, что свидетельствует о том, что в крови под влиянием тромбина появляются предстадии фибрина.

Фибринолитическая активность крови после операции значительно изменяется. В ближайший послеоперационный период фибринолиз тормозился. Известно, что скорость лизиса сгустка зависит не только от концентрации плазмина в крови, но и от активности фибриназы (ХIII фактор). Этот фермент имеется в плазме, тканях и на этапе образования окончательного фибрина. Под влиянием фибриназы растворимый фибрин переходит в нерастворимый, или окончательный. Данная форма фибрина трудно лизируется плазмином, тем самым фибриназа косвенно тормозит фибринолиз. Наши исследования показали, что активность фибриназы имеет двухфазный характер. В первые дни после операции ее концентрация уменьшалась, со второй недели опыта приближалась к нормальным величинам, а в конце опыта вновь наблюдалось снижение показателя.

Гемостатические свойства сформировавшегося сгустка зависят также и от степени ретракции. Особенно отчетливо эти изменения были выражены через 3 дня после операции.

Таким образом, при сравнительном изучении гемокоагуляции после наложения аппарата Илизарова на голень и после чрескостного остео- синтеза с моделированием перелома берцовых костей их остеотомией были выявлены кратковременные и умеренные изменения функционального состояния свертывающей системы крови. Реакция свертывающей и противосвертывающей систем крови в двух сериях опытов проявлялась неодинаково и определялась тяжестью повреждения конечности.