Состояние гемокоагуляции при посттравматическом остеомиелите

Автор: Шевцов В.И., Сбродова Л.И., Дьячков А.Н., Камерин В.К.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2003 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты исследования состояния свертывающей и противосвертывающей системы крови при посттравматическом остеомиелите, воспроизведенном на беспородных собаках.

Посттравматический остеомиелит, гемостаз

Короткий адрес: https://sciup.org/142120596

IDR: 142120596

Текст научной статьи Состояние гемокоагуляции при посттравматическом остеомиелите

Многие теоретические и практические вопросы патогенеза и лечения посттравматического остеомиелита остаются нерешенными. Существующие на сегодняшний день сообщения в российской и зарубежной литературе относительно развития данного заболевания в большинстве своем разрозненны и противоречивы.

Большинство авторов рассматривают остеомиелитический процесс как следствие нарушения трофики пораженного сегмента в результате посттравматического спазма сосудов и периваскулярного отёка, ведущих к тромбозу внутрикостных сосудов [6, 7]. Вместе с тем в ряде работ указывается, что одной из основных причин развития остеомиелита является понижение реактивности и сопротивляемости организма больных в борьбе с инфекцией [2]. Имеется также значительное число сообщений о тромботических и геморрагических осложнениях при посттравматическом остеомиелите, приводящих к ампутации конечности [5, 8]. О важной роли внутрисосудистого свертывания крови в патогенезе остеомиелита пишут D.Andrioli et all. [11], T. Morris [12] и другие исследователи.

Противоречивость литературных данных и отсутствие единой теории патогенеза посттравматического остеомиелита требуют дальнейшего изучения данного вопроса.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В связи с вышеизложенным в РНЦ «ВТО» выполнены эксперименты по моделированию посттравматического остеомиелита по методу Г.А. Илизарова и Г.М. Крамера [1].

В опытах на 24 беспородных собаках (весом 6-14 кг) моделировали перелом костей голени путем открытой остеотомии. Через 48 часов после операции в костномозговую полость кон- цов отломков вводили взвесь суточной культуры патогенного стафилококка в физиологическом растворе в дозе 40-50 млн на кг веса. Животные находились в опыте до 12 месяцев.

Состояние гемостаза исследовали по общепринятым методикам [3, 4, 9]. Результаты обработаны методом вариационной статистики для связанных между собой наблюдений [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Свищи с гнойным отделяемым формировались у собак на 14-21 день после введения куль- туры патогенного стафилококка. У 12 животных заболевание протекало в тяжёлой форме, с ре- цидивами или длительным (60-90 дней) существованием свищей. Рентгенологически у собак определялось множество секвестров пораженных костей и выраженная периостальная реакция.

У остальных животных заболевание протекало менее тяжело. Количество свищей было незначительным, и они заживали в течение 1530 дней, рецидивов не наблюдалось. На рентгенограммах определялись мелкие одиночные секвестры, или они отсутствовали совсем, периостальная реакция была выражена в меньшей степени.

Исследования состояния свертывающей и фибринолитической системы крови показали, что на второй день после остеотомии свертываемость крови повышалась, фибринолиз тормозился. В крови появлялись продукты деградации фибрина и фибриногена, на что указывала резко положительная этаноловая проба (табл. 1). Эти изменения свидетельствовали о развитии после операции внутрисосудистого свертывания крови.

Через день после введения стафилококка свертывающая активность крови еще больше возрастала. Время свертывания крови укорачивалось на 44%, время рекальцификации плазмы - на 38%, тромботест достигал 7 степени, толерантность плазмы к гепарину увеличивалась на 49%, потребление протромбина в сыворотке -на 71%. Данные факты свидетельствуют о повышении тромбокиназной активности крови. На гиперкоагуляцию указывало и укорочение протромбинового времени плазмы на 32%, уменьшение тромбинового времени и свободного гепарина. Фибринолиз крови уменьшался до 12%, а фибриноген увеличивался на 95% по сравнению с исходными данными. Этаноловая проба оставалась резко положительной.

Спустя 7 дней от момента заражения свертывающая система крови оставалась в значительной степени измененной во всех фазах и у всех животных. Концентрация фибриногена держалась на высоком уровне, а фибринолиз еще более тормозился.

Результаты исследований на 14 день наблюдения после введения стафилококка показали, что у большинства животных сохранялись ги-перкоагулемия, гиперфибриногенемия, на низком уровне - фибринолитическая активность крови. Вместе с тем у 4-х животных из группы, где клиническое и рентгенологическое течение заболевания было менее тяжелым, показатели гемокоагуляции начинали нормализоваться. Это свидетельствует о том, что продолжительность изменений гемокоагуляции в остром периоде посттравматического остеомиелита не была идентична у разных животных и зависела от выраженности воспалительного процесса.

После месяца наблюдения у всех животных отмечалась тенденция к нормализации большинства показателей. Время свертывания крови укорачивалось на 29% от нормы по сравнению с 44% в начальном периоде развития процесса, а время рекальцификации бестромбоцитной и гепаринизированой плазмы понижалось на 24% и 35% соответственно. Протромбиновое время с 34 секунд в начале эксперимента уменьшалось до 30 секунд, этаноловая проба становилась слабовыраженной. Концентрация фибриногена восстанавливалась до нормы, а фибринолиз даже несколько превышал исходную активность. Однако тромбиновое время и количество свободного гепарина оставались резко уменьшенными.

Спустя 2-3 месяца от начала эксперимента у 12 животных периодически появлялись новые или открывались старые свищи с гнойным отделяемым. Это сопровождалось ухудшением общего состояния, потерей аппетита. В эти сроки наблюдения свертываемость крови вновь повышалась, а фибринолиз тормозился. Этаноловая проба была резко положительной.

В период ремиссии заболевания общая коагулирующая активность крови нормализовалась, а фибринолиз повышался более чем в 2 раза по сравнению с исходными данными (табл. 2).

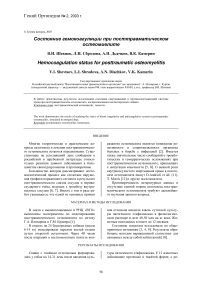

Таблица 1.

Состояние гемокоагуляции при посттравматическом остеомиелите (М±т)

|

Изучаемые показатели |

Исходные данные |

После операции |

Сроки эксперимента (дни) |

|||

|

1 |

7 |

14 |

30 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

ВСК (с) |

317 |

227+18* |

176+16* |

181+17* |

159+17* |

224+19* |

|

Т Т (1-УП) |

2 |

6 |

7 |

6 |

7 |

5 |

|

ВРП (с) |

137+8* |

100+7* |

84+7* |

102+7* |

82+8* |

104+9* |

|

ТПГ (с) |

335 |

230+25* |

171+21* |

201+20* |

169+22* |

217+26* |

|

ПП (с) |

24 |

37+3* |

41+4* |

43+3* |

37+3* |

35+3* |

|

ПВ (с) |

34 |

25+1* |

23+1* |

25+1* |

29+1* |

30+1* |

|

ТВ (с) |

22 |

19 |

17 |

19 |

19 |

20 |

|

ВСГ (с) |

10 |

6*+0,6 |

5*+0,5 |

6*+0,6 |

6*+0,7 |

6*+0,6 |

|

Этаноловая проба |

- |

4 |

4 |

4 |

2 |

1 |

|

ФА (%) |

21 |

14+1* |

12+1* |

10 +1* |

10+1 |

26+8** |

|

ФН (млг/%) |

300 |

520+45* |

588+71* |

585+68* |

402+ 29* |

300 |

Примечание: значение (т) оценивалось по отношению к исходным данным (* - Р<0,01; ** - Р<0,05).

Таблица 2.

Состояние регионарной гемокоагуляции при остром и хроническом посттравматическом остеомиелите (М±m)

|

Изучаемые показатели |

Исходные данные |

Острый период (конечности) |

Период обострения (конечности) |

Ремиссия (конечности) |

|||

|

Здоровая |

Больная |

Здоровая |

Больная |

Здоровая |

Больная |

||

|

ВСК (с) |

317 |

242 (19**) |

162** (21) |

202** (18) |

166** (19) |

291 (28) |

206** (22) |

|

ТТ(1-У11) |

2 |

5 |

7 |

5 |

6 |

3 |

4 |

|

ВРП (с) |

137 |

117** (7) |

94** (8) |

117** (7) |

100** (6) |

126 (9) |

107** (7) |

|

ТПГ (с) |

335 |

220** (24) |

163** (20) |

231 (22**) |

162** (22) |

30* |

236** (23) |

|

ПП (с) |

24 |

35** (3) |

42** (3) |

38** (4) |

41** (3) |

33** (4) |

39** (4) |

|

ПВ (с) |

34 |

31 (1) |

27** (1) |

32 (2) |

29* (2) |

34 (2) |

31 (2) |

|

ТВ (с) |

22 |

20 (0,6) |

19 (0,5) |

20 (0,5) |

19 (0,7) |

19 (0,7) |

18* (0,6) |

|

ВСГ (с) |

10 |

6** (0,6) |

5** (0,5) |

5** (0,6) |

4** (0,4) |

7* (0,5) |

6** (0,6) |

|

ФН (млг/%) |

300 |

360* (28) |

329* (28) |

334* (28) |

307 (22) |

253** |

247** (29) |

|

ФА (%) |

21 |

14* (1) |

11** (1) |

21 (6) |

16* (4) |

45** |

51** (7) |

Примечание: значение (m) и (* - Р<0,01; ** - Р<0,001) оценивалось по отношению к исходным данным; (m") - по отношению к здоровой конечности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о развитии гиперкоагулемии и торможении фибринолиза у животных после остеотомии, до инокуляции стафилококка. Такие изменения, как известно [11], способствуют тромбообразованию и создают условия для развития воспалительного процесса.

В остром периоде посттравматического остеомиелита держалась выраженная тромбопла-стинемия с одновременным подавлением антикоагулянтной и фибринолитической активности крови. В период обострения заболевания повышалась свертываемость крови и тормозился фибринолиз. Клинически у животных в это время наблюдалось ухудшение общего состояния, открывались старые свищи или возникали новые, с гнойным отделяемым.

Тенденция к нормализации свертывающей активности крови и стимуляции фибринолиза совпадала по времени с заживлением свищей и улучшением общего состояния животного, что свиде- тельствует о том, что состояние гемостаза в значительной степени зависит от течения заболевания.

Развитие гиперкоагуляции с одновременным торможением фибринолиза во время обострений заболевания способствовало дальнейшему внутрисосудистому свертыванию, что ухудшало течение и исход воспалительного процесса.

Вторичная активизация фибринолиза в период острого воспаления являлась ответной реакцией на внутрисосудистое свертывание крови и была направлена на восстановление проходимости тромбированных сосудов и улучшение кровоснабжения пораженного сегмента.

Полученные данные позволяют считать оправданным применение в комплексном патогенетическом лечении больных с остеомиелитом антикоагулянтов прямого действия в остром периоде и во время обострения хронического остеомиелита. При чрезмерном фибринолизе показано назначение ингибиторов протеолиза в сочетании с гепарином.