Состояние гемостаза при заживлении переломов подвздошной кости у собак в условиях внешней фиксации (экспериментальное исследование)

Автор: Сбродова Л.И., Кирсанов К.П., Мельников Н.М., Изотова С.П., Борисов И.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

Оперативные вмешательства проводились на 10 собаках в возрасте от года до двух лет, у которых изучали состояние гемостаза и показатели гемограммы при моделировании повреждения позвоночной кости. Показано, что на протяжении всего периода эксперимента прослеживалась корреляция между прокоагулянтами и антикоагулянтами и их ингибиторами, позволявшая избежать тромбогеморрагических осложнений. Состояние гемостаза и периферической крови при заживлении переломов подвздошной кости у собак свидетельствовали о благоприятных механобиологических условиях репаративной регенерации, которые обеспечивались аппаратом внешней фиксации.

Гемостаз, периферическая кровь, чрескостный остеосинтез, тазовое кольцо, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142120829

IDR: 142120829

Текст научной статьи Состояние гемостаза при заживлении переломов подвздошной кости у собак в условиях внешней фиксации (экспериментальное исследование)

Повреждение подвздошных костей у мелких домашних животных относится к группе наиболее тяжелых травм, которые в большинстве случаев сопровождаются тромбогеморрагическими осложнениями. В отечественной и зарубежной литературе мы не встретили экспериментальных работ по изучению гемостаза при лечении животных с данной патологией аппаратом внешней фиксации.

В связи с этим целью настоящего исследования было изучение состояния гемостаза и показателей гемограммы при моделировании повреждения подвздошной кости у собак.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Оперативные вмешательства на 10 собаках в возрасте от 1 года до 2 лет, весом от 10 до 18 кг проводились в условиях операционной с соблюдением правил асептики и антисептики. Перед операцией животным проводили рентгенографический контроль в двух стандартных плоскостях - фронтальной и сагиттальной. Животное под наркозом укладывали на операционном столе на живот строго горизонтально и фиксировали манжетами, тем самым исключалось смещение туловища при проведении внешних фиксаторов через тазовые кости. Из заднего доступа обнажали дорсальную поверхность подвздошной кости, после чего осуществляли ее остеотомию долотом. Операционную рану послойно ушивали и дренировали. После контрольной рентгенографии осуществляли фиксацию и репозицию аппаратом фрагментов поврежденной подвздошной кости. Для этого спицы проводили через крылья подвздошных костей и L7. Далее фиксировали крестцовоподвздошные сочленения с обеих сторон таза. Для этого спицы или стержни-фиксаторы проводили (вводили) через остистый гребень крестца, далее – через крестцово-подвздошное сочленение и тело подвздошной кости на противоположной стороне таза. Наружные концы фиксаторов прямо или опосредованно через кронштейны закрепляли на внешних опорах аппарата. Далее осуществляли рентгенологический контроль за положением фрагментов поврежденной подвздошной кости

Для определения состояния гемостаза и показателей периферической крови забор производили из подкожной латеральной вены голени в различные периоды опыта: до операции, на 1, 3, 7, 14, 21, 28, 36-е сутки в периоде фиксации аппаратом. Клинические показатели крови исследовались по общепринятым методикам [1, 3,

-

4]. Статистическую обработку полученных данных проводили по Е.Л. Ноткину [6].

Опыты на животных поставлены в зимне-весенний период. Сезонные колебания местного климата влияли на антитромбиновую и тромбопластическую активность крови и её белый ряд.

Необходимо указать на то, что после операции животным во избежание каких-либо осложнений (воспаления вокруг спиц, сукровичных и серозных отделяемых) назначались антибиотики [2].

Таблица 1

Изменения показателей гемостаза и периферической крови при внешней фиксации аппаратом тазового кольца (М±м)

|

Изучаемые показатели |

Исходные данные |

Фиксация в аппарате (сутки ) |

||||||

|

1 |

3 |

7 |

14 |

21 |

28 |

35 |

||

|

ВСК (с) |

334,0±17,1 |

350,0±22,8 |

455,0±25,2* |

308,0±8,8 |

341,0±18,7 |

360±14,3 |

295,0±27,2 |

278±12,4* |

|

ВРП (с) |

83,0±1,5 |

58,0±4,1* |

48,0±2,9** |

55,0±2,8* |

78,0±1,9 |

55±0,2* |

126,0±6,8 |

108±12,6 |

|

ПП (с) |

29,0±4,8 |

- |

38,0±3,7 |

29,0±4,8 |

39,0±2,6 |

34,0±5,7 |

41,0±9,6* |

55,0±4,7** |

|

ТВ (с) |

16,0±0,9 |

14,0±0,6* |

14,0±0,6* |

20,0±1,5 |

19,0±0,7 |

16,0±0,4 |

20,0±0,0 |

23,0±0,7* |

|

ТГП (с) |

256,0±22,8 |

232,0±8,8* |

149,0±1,6** |

92,0±7,1** |

211,0±26,2** |

330,0±21,3 |

240,0±35,3* |

368,0±16,1 |

|

ФГ (г/л) |

2,66±0,0 |

3,40±0,3 |

4,44±0,0* |

4,64±0,11* |

5,32±0,0** |

4,44±0,26* |

4,59±0,15* |

3,7,0±0,3 |

|

ФА (%) |

12,0±2,0 |

20,0±0,9 |

16,0±2,3 |

13,0±0,0 |

12,0±0,8* |

13,0±0,9 |

6,0±0,8** |

14,0±3,8 |

|

ХШ ф (с) |

33,0±1,5 |

27,0±2,0 |

25,0±1,0 |

21,0±2,0 |

26,0±0,6 |

23,0±1,0 |

23,0±1,0 |

19,0±1,5 |

|

Этанол |

4+ |

3+ |

4+ |

4+ |

4+ |

4+ |

4+ |

3+ |

* - p<0,05; ** - p<0,001.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные таблицы 1 показывают, что исходные величины коагулограммы животных выходили за пределы средней годовой нормы [7]. Однако в целом свертывающая и фибринолитическая система крови сохраняла состояние равновесия.

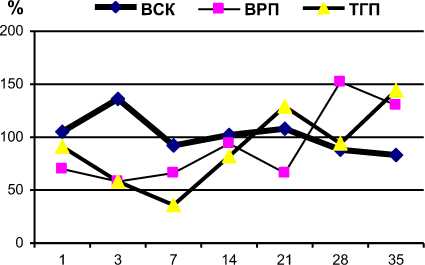

При нормальной концентрации фибриногена (ФГ) был понижен его фибринстабилизирую-щий фактор (рис. 1), определялись продукты его деградации (этаноловая проба резко положительна).

Через одни сутки с момента операции увеличивалась в крови концентрация прокоагулянтов. Реакция организма на стресс, вызванный оперативным вмешательством, способствовала повышению на 28 % первого фактора свертывания крови - фибриногена, сокращению времени рекальцификации плазмы (ВРП, рис. 2) на 30 % и снижению её антитромбиновой активности (ТВ, рис. 1) на 12 %.

сутки

Рис. 1.2. Свертывающая и противосвертывающая активность крови при внешней фиксации тазового кольца аппаратом

На 3-и сутки удлинялось время свертывания сгустка крови (ВСК, рис. 2), которое сопровождалось торможением фибринолиза (ФА). Но не смотря на сбалансированность обеих систем, со стороны внутренних механизмов гемокоагуляции наблюдалась гиперкоагуляция. Так, время рекальцификации плазмы и толерантности к гепарину (ТГП, рис. 2) сокращалось на 58 %, уровень фибриногена повышался - на 67 % относительно нормы.

К 7-м суткам фиксации в аппарате фибринолиз крови угнетался, приближались к норме тромбопластиновая и антитромбиновая активности.

На 14-е сутки тромбопластиновая активность снижалась (ТГП). Не смотря на увеличение в 2 раза концентрации фибриногена, его фибрин-стабилизирующий фактор приближался к до-операционному уровню, оставаясь без изменения до конца периода наблюдения. Не изменялся и фибринолиз, косвенно зависимый от фибриназы.

На 21-е сутки эксперимента антитромбиновая активность приближалась к норме, концентрация фибриногена понизилась.

На 28-е сутки восстанавливалась тромбопластиновая активность, что подтверждалось двумя тестами удлинением времени потребления протромбина (ПП) и толерантности плазмы к гепарину, фибринолиз заметно понижался.

На 35-е сутки в конце наблюдения все показатели коагулограммы приближались к среднегодовой норме.

В периферической крови с 3-го дня после операции отмечалось снижение количества эритроцитов и содержание гемоглобина. К 14-м суткам количество эритроцитов доходило до

3,6х1012/л (норма 4,6х1012/л), гемоглобин составлял 94 г/л (норма 120-150 г/л). В мазках крови отмечались измененные формы эритроцитов: пойкилоцитоз и анизоцитоз.

С уменьшением числа эритроцитов повышалось количество ретикулоцитов, максимальный показатель которых приходился на 14-е сутки и составлял 10,5 % при норме 1-2 %. В последующие недели наблюдалось плавное снижение количества ретикулоцитов. В конце периода наблюдения ретикулоциты достигали исходного уровня.

Со стороны белой крови с третьих по 21-е сутки определялось увеличение числа лейкоцитов до 16х 109/л при норме 6-9 109/л. Лейкоцитоз держался до 28 дней периода фиксации аппаратом.

Показатели периферической крови указывали на развитие у животных транзиторной нормохромной анемии регенераторного типа с раздражением эритроидного ростка костного мозга, что, в свою очередь, приводило к стимуляции остеогенеза [5]. Выявленные изменения в картине белого ряда крови расцениваются как реакция организма на моделированный перелом подвздошной кости.

ВЫВОДЫ

-

1. Несмотря на то, что система свертывания крови постоянно находилась под воздействием многочисленных возмущающихся факторов: тяжелый вид травмы тазового кольца и все факторы, сопровождающие послеоперационный период (как воспаление вокруг спиц, отёк, сукровичное отделяемое) её показатели не выходили за пределы физиологической нормы. На протяжении всего периода эксперимента прослеживалась корреляция между прокоагулянта-

- ми и антикоагулянтами и их ингибиторами, что позволяло избежать тромбогеморрагических осложнений, угрожающих жизни животного.

-

2. Состояние гемостаза и периферической крови при заживлении переломов подвздошной кости у собак свидетельствовали о благоприятных механо-биологических условиях репаративной регенерации, которые обеспечивались аппаратом внешней фиксации.