Состояние и условия формирования человеческого капитала в Южном федеральном округе

Автор: Степченко Н.А.

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 9, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14970452

IDR: 14970452

Текст статьи Состояние и условия формирования человеческого капитала в Южном федеральном округе

В современных условиях решающим конкурентным преимуществом экономики, в том числе региональной, становится человеческий капитал. Основанием для такого утверждения являются глубокие изменения общественного мировоззрения, стремительное распространение инновационных технологий, структурные преобразования мировой экономики, приведшие к осознанию определяющей роли качественных характеристик индивида в производстве.

Кроме признания ведущей роли личности в достижении экономической эффективности производственной деятельности, общество пришло к пониманию высоких производительных способностей человека как результата долговременных инвестиций в него. Основными формами инвестиций в человека принято считать образование, воспитание, здравоохранение, производственную подготовку, миграцию, поиск информации на рынке, рождение и воспитание детей. Современная экономика характеризуется стремительным ростом таких инвестиций. Так, если в 1990 г. суммарные расходы в образование, здравоохранение и социальное обеспечение более чем в три раза превышали производственные капиталовложения в США, то в 2000 г. капиталовложения в человека превзошли инвестиции в средства производства в четыре раза *. Крупные масштабы инвестиций в человека подтверждают также следующие данные, приводимые американской статистикой и характерные для промышленно развитых стран. В 1982 г., в начале постиндустриализации, прямые затраты средней семьи юноши или девушки до 18 лет на их содержание (включая обучение в двух старших классах и на первых двух курсах колледжа) оценивались в интервале 58—98 тыс. долл, без учета потерянных заработков матери. Специалисты считают, что современные расчеты сохранят эту принципиальную картину инвестиций. Кроме того, не исключается целесообразность удвоения личных вложений каждой семьи в человеческий капитал за счет многолетнего «нетоварного труда» самого учащегося, его учителей и родителей в нерабочее время2.

Очевидно, что перечисленные выше сферы накопления человеческого капитала находятся в причинно-следственной связи с состоянием и развитием соответствующих элементов социальной сферы в конкретном территориальном образовании, формирующем условия обеспечения человеческого потенциала. К сожалению, приходится констатировать, что значительные человеческие ресурсы Южного макрорегиона (10 млн чел., составляющих почти 44 % от всего населения округа) не становятся реальными факторами производства.

Степень реализации человеческого потенциала и успешность функционирования человеческого капитала на региональном рынке труда в значительной мере детерминированы демографическими составляющими социальной структуры населения макрорегиона, что неизбежно предполагает учет особенностей в воспроизводстве населения.

Анализируя изменение численности населения в Южном федеральном округе, отметим его общую тенденцию к сокращению за 1990—2000 годы. Достаточно очевиден тот факт, что абсолютный размер предложения труда и его динамика прямо пропорциональны численности населения и темпам его роста. На протяжении исследуемого десятилетнего периода динамику общей численности населения округа определял его естественный прирост, который оставался положительным до 1998 года (см. табл. 1). За два последующих года население уменьшилось на 93 тыс. человек. Основная причина — естественная убыль населения, которая определялась превышением числа смертей над числом рождений. В сложившейся ситуации не обеспечивается простое воспроизводство населения. Общий коэффициент рождаемости за 2000 г. составил 10,1 про-

Таблица 1

Динамика численности населения Южного федерального округа *

|

Годы |

Численность населения, тыс. чел. |

Прирост, убыль (-) по сравнению с предыдущим годом |

|

|

тыс. чел. |

% |

||

|

1990 |

20 681 |

- |

|

|

1991 |

21 097 |

416 |

2,00 |

|

1992 |

21 258 |

161 |

0,80 |

|

1993 |

21 399 |

141 |

0,70 |

|

1994 |

21 579 |

180 |

0,80 |

|

1995 |

21 660 |

81 |

0,40 |

|

1996 |

21 623 |

37 |

-0,20 |

|

1997 |

21 626 |

3 |

0,01 |

|

1998 |

21 616 |

-10 |

-0,10 |

|

1999 |

21 574 |

-42 |

-0,20 |

|

2000 |

21 523 |

-51 |

-0,20 |

* Рассчитано по: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 83.

милле, а общий коэффициент смертности — 13,7 случаев на 1000 человек населения. Только в двух субъектах Федерации — Дагестане и Ингушетии — осуществляется численное замещение родителей их детьми. Вместе с тем предварительные итоги переписи населения 2002 г. демонстрируют рост численности населения ЮФО до 22,9 млн человек3.

Несмотря на сохранение лидирующих позиций Южного макрорегиона в России по ожидаемой продолжительности жизни, в 1998, 2001 и 2002 гг. наблюдается отрицательная динамика этого показателя: 67,8 года, 67,6 и 67,0 лет соответственно. Максимум продолжительности жизни зафиксирован в Ингушетии и Дагестане. Так, в Республике Ингушетия, занимающей первое место в Российской Федерации по данному показателю, продолжительность жизни при рождении в 2002 г. колебалась от 70,56 для мужчин до 79,23 лет для женщин 4. Нельзя не отметить тот факт, что специалисты ООН считают достойным пределом ожидаемую продолжительность жизни для населения мира 85 лет. Сложность определения главной причины межрегиональных различий смертности обусловливает необходимость ведения не только эффективной борьбы с факторами риска, но и формирования новой идеологии общества по отношению к общественному и индивидуальному здоровью.

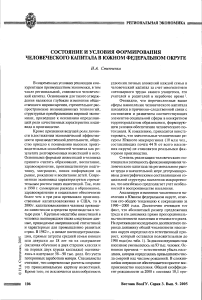

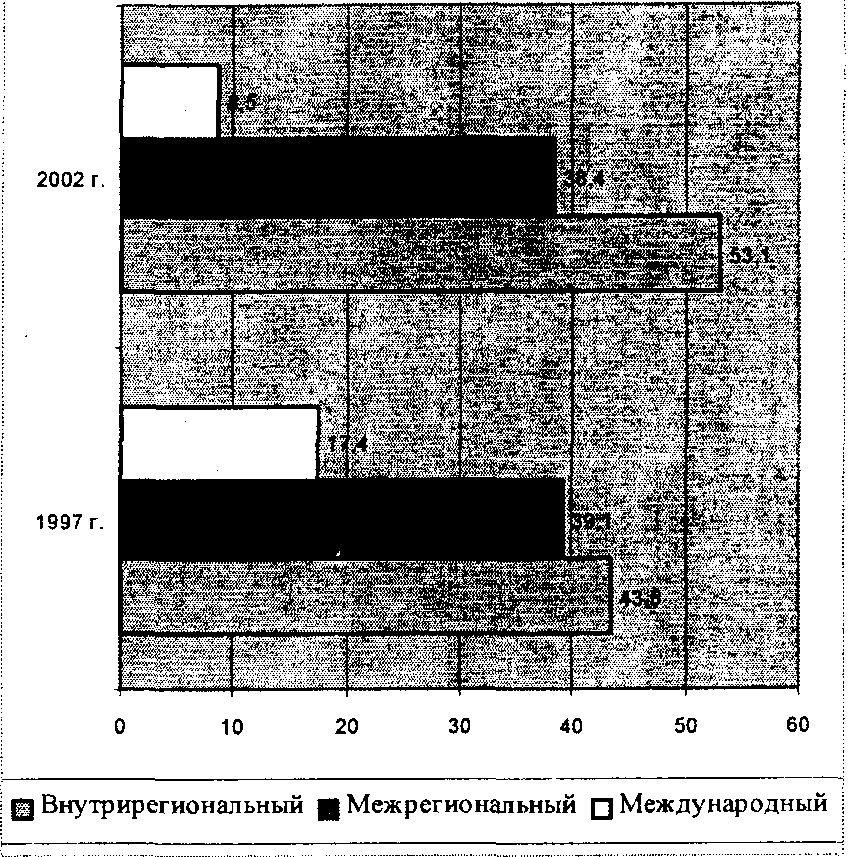

Серьезные политические и социально-экономические преобразования в 90-хгг. не могли не сказаться на интенсивности миграционной подвижности. Миграция населения ЮФО разделяется на три основных потока: внутрирегиональный (в пределах региона), межрегиональный (из или в другие регионы России), международный (из-за или за пределы России). Их динамика представлена на рис. 1.

Среди всех видов территориального движения населения в Южном округе основное место принадлежит внутрирегиональной миграции. Данные рис. 2 свидетельствуют, что на ее долю за пятилетие приходится по прибытию от 44 % мигрантов в 1997 г. до 53 % в 2002 г., по выбытию доля миграции в пределах региона колеблется на уровне 52— 55 %. В определенной мере ЮФО использует миграционный потенциал стран нового зарубежья. Это подтверждает почти 9-процен-тная доля мигрантов, прибывшая из-за пределов России в 2002 г., от общего числа прибывших. Сохраняется притягивающая роль Астраханский области, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, хотя масштаб международного потока миграции уменьшился (почти на 9 процентных пунктов с 1997 г. по 2002 г.). Относительно высокая доля прибывших из-за пределов РФ — 18,4 % — зафиксирована в 2002 г. в Северной Осетии, что, вероятно, носит политический характер. В целом политическая нестабильность и наличие межнациональных разногласий в ЮФО обусловливают ряд не-

Потоки прибытия

Рис. 1. Динамика направлений миграции населения ЮФО (в процентах от общего числа прибывших и выбывших) *

Потоки выбытия

гативных тенденций, влияющих на качество человеческого потенциала:

-

- отток из субъектов макрорегиона высококвалифицированных специалистов;

-

- значительный рост безработицы в республиках (Ингушетия, Чечня, Дагестан, Калмыкия);

-

- повсеместное увеличение нагрузки региональных и муниципальных бюджетов на содержание мигрантов5.

Одним из основополагающих условий формирования человеческого капитала является состояние и развитие системы обучения. В 2002 г. в данной отрасли экономики ЮФО функционировало 8 889 общеобразовательных учреждений, 431 учреждение начального профессионального образования, 302 государственных средних специальных заведения и 146 высших учебных заведений. За десять лет (1990—2000 гг.) произошло снижение выпуска квалифицированных рабочих учреждениями начального профессионального образования во всех регионах Южного округа; в отдельных регионах (Волгоградская область, Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская область) такое снижение существенно: от 11 до 17 тыс. человек. Вместе с тем выпуск специалистов вузами ЮФО возрос за десятилетие на 32,7 тыс. человек.

В субъектах ЮФО система образования развивается неравномерно. Более половины учащихся дневных общеобразовательных учреждений приходится на долю трех регионов — Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края, число вузов колеблется от 2 в Адыгее, Калмыкии, Карачаево-Черкесии до 32 в Ростовской области. При этом ни численность, ни плотность населения не являются определяющими факторами числа учебных заведений6.

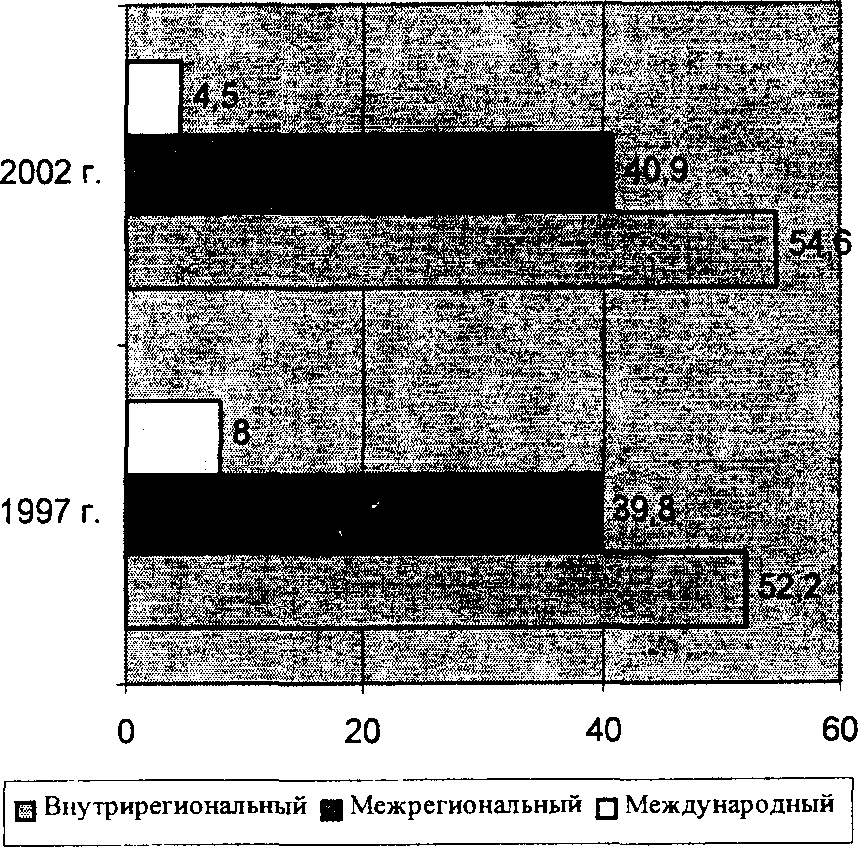

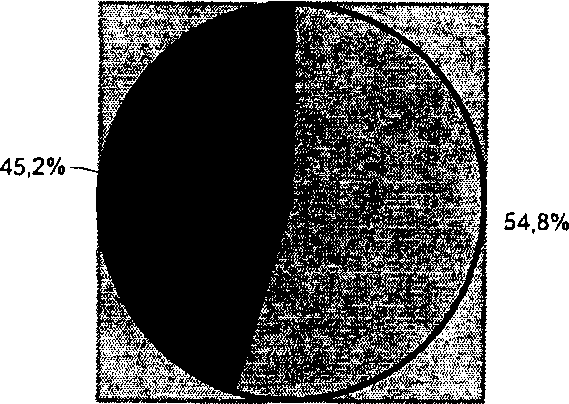

Показатели численности студентов в средних специальных учебных заведениях на 10 тыс. населения варьируют от 44 человек в Ингушетии до 198 в Астраханской области; такой же показатель в отношении студентов высших учебных заведений имеет еще больший размах по субъектам округа: от 99 человек в Ингушетии до 385 в Адыгее7. За 1995— 2002 гг. произошли существенные изменения в распределении числа государственных и негосударственных вузов. Масштаб таких изменений представлен на рис. 2.

Образование представляет специфический сегмент рынка услуг и требует соответствующего финансирования. Недостаточный уровень финансирования сферы образования — давняя наболевшая проблема, поэтому для Южного округа в этом смысле харак-

* Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. С. 74.

1995 г.

2002 г.

;,3%

Рис. 2. Динамика структуры высших учебных заведений ЮФО по форме собственности *

□ Государственные ■ Негосударственные

терны те же тенденции, что и в целом по Российской Федерации. Если в 2002 г. доля инвестиций в основной капитал транспорта несколько превысила 40 %, то соответствующая доля в сферу образования едва перешагнула 1 % и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 0,4 процентных числа. На фоне общих низких показателей финансирования отрасли образования заметно контрастируют данные по Республике Ингушетия, где доля инвестиций в эту сферу наиболее высокая и составила в 2000 г. 24,4 %, а в 2001 г. — 22,1 %. В то же время соответствующий показатель в Республике Калмыкия — это десятые доли процента. Таким образом, отраслевая структура инвестиций в основной капитал субъектов ЮФО демонстрирует разную приоритетность в направлениях социально-экономического развития регионов8.

Немаловажный фактор накопления человеческого капитала — жилищные условия конкретного территориального образования. В 2000 г. общая площадь введенных в действие жилых домов составила от уровня 1990 г. 63,7 %, а в 2002 г. — уже 69,6 %. Среднедушевой размер жилой площади незначительно, но стабильно повышался, достигнув в 2000 г. 18,1 кв. м9. Ввод нового жилья крайне неравномерно распределяется по республикам округа, как по направлению, так и по интенсивности. Снижение темпов ввода жилья в январе-марте 2002 г. по сравнению с 2001 г. характерно для половины регионов; если в

Ставропольском крае такое снижение составило 5,2 %, то в Карачаево-Черкесской Республике — почти 44 %. Высокими темпами прироста анализируемого показателя выделяются Ингушетия и Дагестан (80,0 и 72,3 % соответственно); средними — Волгоградская и Астраханская области (47,9 и 31,8 %); низкими — Кабардино-Балкария и Ростовская область (5,1 и 2,3 %)|0. Проведенные нами расчеты коэффициента вариации ввода в действие общей площади жилых домов за первый квартал 2002 г. в ЮФО, равного 122 %, свидетельствуют о высокой степени неоднородности регионов по данному показателю.

Разные масштабы расширения человеческих возможностей во многом зависят от уровня материального благосостояния населения. Люди должны иметь возможность получать необходимые образовательные и профессиональные навыки, повышать эффективность своей деятельности, обеспечивать воспроизводство человеческого капитала на расширенной основе. Согласно официальным статистическим данным, среднедушевые денежные доходы в целом по ЮФО составляли в 2002 г. 2 648 руб. в месяц и возросли по сравнению с предыдущим годом на 673 рубля. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике выросла за указанный период на 37,8 %, или с 2159,2 руб. до 2974,4 рублей п. Вместе с тем косвенно подтвердить тенденцию снижения уровня жизни может сравнение данных

* Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. С. 232.

; РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА === потребления основных продуктов питания на душу населения и рекомендуемых наукой норм потребления (табл. 2).

Межрегиональный разброс значений номинальной начисленной среднемесячной зарплаты на одного работника за первый квартал 2002 г. отражает наличие определенных различий в уровне этого показателя. Наиболее высокий номинальный заработок наблюдался в Ингушетии (3356,7 руб.), наиболее низкий — в Республике Дагестан (1673,1 руб.). Рассчитанные коэффициенты сравнения свидетельствуют о широкой амплитуде отклонений от максимального значения среднемесячного заработка: с 1,04 раза в Астраханской области до 2,0 раз в Дагестане. В 1,5— 1,6 раза меньше среднемесячный заработок за указанный период в республиках Северной Осетии, Карачаево-Черкесской, Калмыкии, Кабардино-Балкарской по сравнению со средним заработком в Ингушетии.

Темпы роста реальной заработной платы, наблюдаемые в январе — марте 2002 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, также неравномерны по субъектам ЮФО. Наиболее высокими они были в Дагестане — почти 135 %, менее значительными — в Волгоградской области и Ставропольском крае: 113 и 114 % соответственно 12.

Уровень доходов является главным фактором материального благосостояния, а для большинства населения источником доходов является труд по найму. Поэтому объем и динамика инвестиций на развитие человека зависит от возможностей применения накопленного человеческого капитала. В этом смысле состояние региональных рынков труда имеет особое значение. Серьезнейшая проблема субъектов Южного округа — высокий уровень безработицы. В 2002 г. абсолютная численность безработных по ЮФО составила 1162,4 тыс. человек13. Уровень безработицы в целом по округу составлял 16,3 % в 2003 году. Доля безработных в структуре экономически активного населения меняется от 7,4 % в Волгоградской области до 25,7 % в Ингушетии ,4. Напряженность на рынке труда отражается численностью незанятых граждан, зарегистрированных в органах занятости, в расчете на одну вакансию. В 2000 г. по сравнению с 1999 г. ситуация катастрофически ухудшилась в Ингушетии (на 1 вакансию стало претендовать почти в 3 раза больше безработных), значительно — в Дагестане (рост в 1,1 раза). Средний возраст безработных находился в пределах 32,4—39 лет, то есть в так называемом возрасте профессиональной зрелости 15.

Формирование регионального человеческого капитала требует учета сложившегося разделения труда. В целом по ЮФО доля занятых в промышленности невелика, и в 2002 г. превысила долю занятых в торговле и общественном питании всего на 0,8 процентных пункта. При этом за два года доля занятых в промышленности снизилась на 2,8 процентных числа, а доля занятых в сфере торговли и общепита, напротив, несколько увеличилась 16. Регионы округа традиционно имели сельскохозяйственную направленность, и отраслевая структура занятых не претерпевает существенных изменений.

Не претендуя на полный учет межрегиональной дифференциации условий фор-

Таблица 2

Потребление продуктов питания в регионах Южного федерального округа в 2000 г. (на душу населения, кг в год)

Различия в уровне социально-экономического развития регионов оказывают неоднозначное влияние на состояние регионального человеческого капитала. С одной стороны, это воздействие положительно, так как в известной степени неравенство стимулирует стремление людей к деятельности по увеличению своего человеческого потенциала, расширению возможностей и условий его реализации.

С другой стороны, увеличивающийся разрыв условий реализации человеческого фактора в конечном итоге негативно влияет на уровень и развитие человеческого капитала, так как высокое состояние последнего детерминирует индивидуальный человеческий капитал. Кроме того, существенный разрыв между социально-экономическим развитием внутри регионов и между ними обусловливает воспроизводство разного качества жизни, а значит — и дисгармоничных пропорций в отношениях человека с самим собой и средой его жизнедеятельности. Очевидно, что в этом случае нарушается целостность восприятия тезиса о главном источнике современного развития — знании, интеллекте, творческом ресурсе.

Своеобразие хозяйственных субъектов Южного федерального округа заключается в том, что эклектичность уровней его развития в значительной мере обусловлена не собственно экономическими причинами, а пестротой исторических, политических, природно-климатических, этнических, национальных, религиозных особенностей. В таких условиях формирование фонда человеческого капитала и оптимальное его функционирование в регионах приобретают стратегическое значение.

Сложный процесс познания закономерностей развития общества позволил установить, что социальное равенство без соответствующего экономического роста может привести к краху, а экономический рост без социальной справедливости угрожает социальной стабильности.

Для регионов России, получивших широкие полномочия в самостоятельном управлении трансформируемой экономикой и социальной сферой, чрезвычайно важно осознание ведущей роли человеческих ресурсов в развитии территориальных образований. Со-

Таблица 3

Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты вариации отдельных показателей субъектов ЮФО в 2000 г.

|

Показатели |

Среднее значение |

Среднее квадратическое отклонение |

Коэффициент вариации, % |

|

Число вузов |

11,75 |

10,433 |

88,80 |

|

Среднегодовая численность занятых в образовании, тыс. чел. |

65,07 |

54,200 |

83,29 |

|

Доля инвестиций в основной капитал сферы образования, % |

0,90 |

7,148 |

794,20 |

|

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м (данные за первый квартал 2002 г.) * |

69,88 |

85,488 |

122,30 |

|

Ввод в действие жилья за счет собственных средств и с помощью кредита (данные за первый | квартал 2002 г.) |

57,41 |

69,150 |

120,50 ............ |

* Рассчитано по: Регионы России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001.

гласимся, что в силу ряда причин сложившаяся государственная политика социально-экономических реформ оказалась неэффективной по отношению к человеку. Поэтому одна из важнейших проблем регулирования социально-экономического развития регионов заключается в разработке программ управления процессом формирования человеческого фактора, реализующего свой потенциал в социально приемлемых формах и специфических условиях данного территориального образования. Обратим внимание на исключительную важность вовлечения в производство интеллектуальной и физической силы совокупного работника, так как только действия на рынке труда придают индивиду статус обладания человеческим капиталом. Таким образом, усилия территориально-государственного воздействия на человеческий капитал должны направляться на создание не только безусловной возможности общекультурного и профессионального развития населения, но и на формирование необходимых поведенческих навыков в условиях частной собственности и товарного производства.

Формирование человеческого капитала в региональном сообществе должно обеспечить социальную активность индивида, экономический менталитет, особые качества рабочей силы, позволяющие в долгосрочной перспективе приблизить уровень и качество жизни к стандартам инновационного общества. Для достижения устойчивого экономического роста в регионе необходимо стремить ся к такому механизму использования ресурсов, который бы учитывал процессы социализации частного сообщества. Переход от осознания этой проблемы к ее практической реализации означает, кроме всего прочего, снижение человеческой цены периода трансформации общества.

Список литературы Состояние и условия формирования человеческого капитала в Южном федеральном округе

- Борисов А.Ф. Интеллектуальная собственность как социальный институт//Известия российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. № 2. Гуманитарные и общественные науки. СПб., 2002. С. 174.

- Социум XXI в.: рынок, фирма, человек в информационном обществе/Под ред. А.И. Колганова. М, 1998. С. 96.

- Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2002. С. 42.

- Игнатов В., Бутов В. Южная Россия: История и современность. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС,2002. С. 135.

- Регионы России: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2001. С. 206,224.