Состояние кардиогемодинамики у девушек-спортсменок циклических видов спорта с различными типами кровообращения

Автор: Быков Евгений Витальевич, Потапова Татьяна Владимировна, Бахарева Анастасия Сергеевна

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 7 (140), 2009 года.

Бесплатный доступ

В работе отражены особенности регуляции ритма сердца и ударного объема у девушек-спортсменок циклических видов спорта с различными типами кровообращения.

Ритм сердца, ударный объем, тип кровообращения

Короткий адрес: https://sciup.org/147152666

IDR: 147152666 | УДК: 616.12

Текст научной статьи Состояние кардиогемодинамики у девушек-спортсменок циклических видов спорта с различными типами кровообращения

Переход на качественно иной этап физической подготовленности и связанное с этим увеличение физических нагрузок обусловило актуальность исследований, направленных на совершенствование функциональной подготовки квалифицированных лыжниц-гонщиц с помощью выявления модельных закономерностей функционирования различных систем организма. Спортивная результативность у лыжников высокого класса связывается, прежде всего, с эффективностью использования кислорода в работающих мышцах [2]. Однако, повышаясь на первых этапах подготовки, аэробная мощность в дальнейшем стабилизируется [7, 8, И], формируя высокое качество компенсаторно-приспособительных реакций, обеспечивающих повышение специальной работоспособности [10]. Одинаково высокие результаты могут показывать спортсмены с разным, и даже с относительно невысоким уровнем МПК, являющимся адекватной характеристикой аэробной мощности, одним из показателей функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, отражающей окислительные возможности организма в удельном выражении [1]. Показано, что за последние десятилетия рост спортивных достижений не сопровождается повышением МПК у выдающихся спортсменов. В этой связи все большее внимание уделяется анализу специфики регуляторных механизмов у спортсменов с различным уровнем спортивной результативности, типов кровообращения (ТК), направленному на определение «модельных» функциональных характеристик спортсменов различных видов спорта.

Так, лица с гипокинетическим ТК (ГТК) обладают меньшими, по сравнению с другими типами кровообращения, значениями У О, МОК, а также более высокими ОПСС. Согласно исследованиям Г.М. Яковлева с соавт. [14] для ГТК характерно повышение уровня экстракции кислорода из крови тканями, что обуславливает ограничение излишнего МОК. Гиперкинетический тип кровообращения (ГрТК), который по данным литературы требует больших энергозатрат и менее эффективен в гемодинамическом отношении [5, 9, 13] характеризуется повышенными значениями У О, МОК и меньшими ОПСС и ДВНС, чем у лиц с ЭТК и ГТК. При ГрТК приоритет имеют механизмы, обеспечивающие возможность быстрого снабжения тканей легко реализуемыми энергетическими субстратами при сниженной капиллярно-тканевой диффузии кислорода. Достижение необходимого уровня МОК идет у лиц с ГрТК по энергетически более расточительному пути - преимущественному приросту ЧСС и артериального давления при недостаточном повышении уровня ОПСС [4, 9]. Эукине-тический тип кровообращения (ЭТК) по показателям сердечно-сосудистой системы занимает промежуточное положение между рассмотренными выше типами и характеризуется наиболее оптимальными соотношениями параметров кардиогемодинамики и большей экономичности работы сердца у лиц с ЭТК. «Крайние» типы гемодинамики демонстрируют перегрузку сердечно-сосудистой системы: для спортсменов с ГТК - сосудистого, для лиц с ГрТК - сердечного компонента [12].

Выявленная нами ранее разнонаправленность изменений показателей центрального и периферического звена системы кровообращения в состоянии покоя у лыжниц-гонщиц обуславливает разный уровень соревновательной результативности [3], что, вероятно, свидетельствует об особенностях течения адаптационных процессов под воздействием физических нагрузок на различных этапах подготовки. В этой связи нами было проведено изучение типов кровообращения у лыжниц обеих групп.

Цель работы: выявить особенности нейро-гуморальной регуляции хроно- и инотропной функции сердца у спортсменок циклических видов спорта с различными типами кровообращения.

В исследовании приняли участие лыжницы-гонщицы в возрасте 17-20 лет, стаж тренировок более 5 лет. Критерием выделения спортсменок в группы по типам кровообращения (ТК) послужили значения сердечного индекса (СИ): гипокинетич. ТК при СИ < 2,75 л/мин/м2; эукинетический ТК при СИ = 2,75-3,5 л/мин/м2; гиперкинетический ТК при СИ > 3,5 л/мин/м2 [9]. Нами было выявлено, что у лидеров СИ по мере повышения уровня тренированности организма закономерно снижался от этапа к этапу и его среднегрупповая величина (2,72 л/мин/м2) находилась на границе гипокинетического и эукинетического типов кровообращения. У спортсменок с более низким уровнем спортивной результативности среднегрупповое значение СИ (3,33 л/мин/м2) соответствовало границе эукинетического и гиперкинетического типов кровообращения.

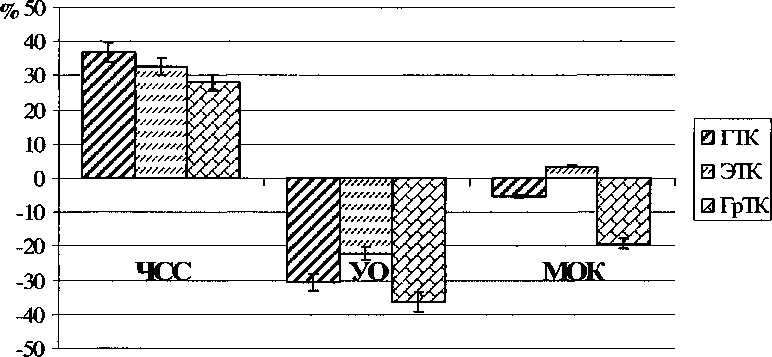

В исходном положении у лыжниц в исходном положении с гипокинетическим типом кровообращения по сравнению с ЭТК и ГрТК были выявлены относительно низкие значения ударного объема сердца (УО) и минутного объема кровообращения (МОК) (р < 0,05) (табл. 1). В частности, УО нальных возможностях ССС у девушек с различными ТК. Кроме того, ортостатическая устойчивость во всех видах спорта является важным условием спортивной работоспособности. При переходе в вертикальное положение у лыжниц - гонщиц было отмечено достоверное увеличение ЧСС, снижение У О. Так, величина ЧСС у лыжниц достоверно повышалась, причем, у лиц с ЭТК и ГрТК увеличение ЧСС было более выраженным (2828,9 %), и разница с девушками с ГТК составила 8 % (р < 0,005) (рисунок). Выявленная нами динамика среднегрупповых показателей ЧСС укладывается в нормотонический вариант ортостатической пробы. Наименьший прирост ЧСС был отмечен у лыжниц с ГрТК (р < 0,005). В то же время у спортсменок с ГрТК наблюдалось более значимое снижение У О (36,3 %, р < 0,005), что может быть расценено как менее адекватная реакция насосной функции сердца за счет значительного уменьшения притока крови. Уменьшение УО у лиц с ЭТК и ГТК в отли-

Таблица1

Показатели центральной гемодинамики лыжниц-гонщиц в зависимости от типов кровообращения (М ± т)

|

ТК |

Проба |

ЧСС, уд./мин |

УО, мл |

МОК, л/мин |

СИ, л/мин/м2 |

ФВ,% |

|

ГТК |

лежа |

51,31 ±2,14* |

82,12 ±4,11* |

4,21 ± 0,14* |

2,41 ± 0,2* |

62,42 ± 0,75 |

|

орто |

70,24 ±2,14* |

56,91 ±4,11* |

3,99 ± 0,14* |

2,40 ± 0,2* |

57,12 ± 0,75 |

|

|

Р |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

ЭТК |

лежа |

48,43 ± 2,09* |

100,32 ±5,17* |

4,84 ± 0,29 |

3,00 ±0,2 |

63,61 ±0,51 |

|

орто |

64,28 + 2,09* |

78,04 ±5,17* |

5,01 ±0,29*** |

2,61±0,2 |

57,07 ±0,51 |

|

|

р |

<0,05 |

<0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

|

|

ГрТК |

лежа |

61,03 + 2,27* |

112,67 ±5,22*** |

6,88 ± 0,74*** |

4,11 ±0,2* |

63,03 ± 0,54 |

|

орто |

78,12 + 2,27* |

71,07 ±5,22* |

5,55 ±0,74 |

3,86 ± 0,2 |

58,83 ± 0,54 |

|

|

р |

<0,05 |

<0,05 |

<0,05 |

> 0,05 |

>0,05 |

Примечание. Достоверность различий между ГТК и ЭТК; ЭТК и ГрТК; ГрТК и ГТК: * при р < 0,05; ** при р < 0,01; *** при р < 0,001.

у лиц с ГТК ниже на 21,8 % (р < 0,05), чем УО девушек с ЭТК и на 36,4 % (р < 0,01) в отличие от лиц с ГрТК; МОК - на 13,5 (р < 0,05) и 63,4 % (р < 0,001), соответственно. Фракция выброса (ФВ) между типами кровообращения достоверных отличий не имела. ЧСС была наименьшей в группе спортсменок с ЭТК и составила разницу с группой с ГТК 5,9 % (р > 0,05), а девушками с ЭТК 27,6 % (р < 0,05). При этом анализ величин УО и ЧСС показал тесную обратную связь при эу- и гиперкинетическом ТК (г = -0,76 и г = -0,80, р < 0,05, соответственно). При гипокинетическом ТК достоверной связи между этими показателями не выявлено.

Анализ результатов ортостатической пробы позволил судить об эффективности комплекса компенсаторных реакций организма и функцио- чие от лыжниц с ГрТК оказалось менее выраженным (22,2 и 30,7 % соответственно, р < 0,05).

Анализ индивидуальных особенностей реакций на ортостатическую пробу выявил проявления дезадаптивных реакций у 11 % лыжниц с ГТК (характеризует гиперсимпатикотонический вариант реакции): при относительно низком ударном объеме поддержание МОК у девушек с ГТК при ортостатических воздействиях осуществляется за счет значительного повышения хронотропной функции сердца.

Таким образом, в группе спортсменок с ЭТК наблюдалась более экономичная реакция центральной гемодинамики на ортопробу. Более выраженное увеличение инотропной функции у лыжниц с ЭТК обусловило достоверное снижение СИ на 13 % (р < 0,05).

Динамика (%) показателей ЧСС, УО, МОК при выполнении ортостатической пробы

В табл. 2 представлены результаты изменения общей вариабельности ритма сердца по диапазонам медленноволнового спектра у лыжниц с различными типами кровообращения.

Как видно из табл. 2, у лыжниц с ЭТК в исходном положении отмечается рост общей вариабельности кардиоритма на 42,8 % (р < 0,05) от значений девушек с ГТК и на 38,8 % (р < 0,05) в отличие от спортсменок с ГрТК за счет достоверного увеличения мощности в НЧ диапазоне (р < 0,05). Анализ процентного распределения регуляторных воздействий на ЧСС выявил в группе лыжниц с ГТК преоб ладание парасимпатического отдела ВНС (ВЧ > НЧ), у девушек с ЭТК - симпатического (НЧ > ВЧ) и в обоих случаях с доминированием сегментарного уровня регуляции. У лиц с ГрТК боле высокие значения ЧСС обусловили превалирование надсегментарного уровня регуляции ритма сердца (ОНЧ > НЧ > ВЧ).

Проведение ортопробы позволило выявить изменения активности и вклада уровней регуляции хронотропной функции сердца у спортсменок с различными типами кровообращения. В частности, у девушек с ЭТК отчетливо выявляется активация вазомоторного центра. У спортсменок с ГрТК и

Таблица 2 Спектральные характеристики ритма сердца у спортсменок с различными типами кровообращения (М ± т)

|

Группа |

Проба |

ОМС, усл. ед. |

УНЧ, мс2 |

ОНЧ, мс2 |

НЧ, мс2 |

ВЧ, мс2 |

|

ГТК |

лежа (1) |

13,56 ±7,15 |

0,79 ± 0,37 |

2,73 ± 1,13 |

2,93 ± 1,44 |

7,12 ±2,35 |

|

5,8 % |

20,1 % |

21,6 % |

52,5 % |

|||

|

орто (2) |

27,50 ±3,02 |

5,06 ± 1,85 |

13,86 ±2,97 |

7,78 ± 1,14 |

0,79 ± 3,5 |

|

|

18,4% |

50,4 % |

28,3 % |

2,9% |

|||

|

ЭТК |

лежа (3) |

23,71 ±7,15 |

0,73 ±0,15 |

5,38 ± 0,39 |

11,26 ±2,71 |

6,33 ± 1,04 |

|

3,1 % |

22,7% |

47,5% |

26,7% |

|||

|

орто (4) |

30,62 ± 7,15 |

1,44 ±0,15 |

8,54 ± 0,39 |

19,14 ±2,71 |

4,56 ± 1,04 |

|

|

3,7 % |

23,9 % |

57,5 % |

14,9 % |

|||

|

ГрТК |

лежа (5) |

17,08 ±7,15 |

2,15 ±1,15 |

6,56 ± 0,39 |

5,65 ± 2,71 |

2,71 ± 1,04 |

|

12,6 % |

38,4 % |

33,1 % |

15,9 % |

|||

|

орто (6) |

23,12 ±7,15 |

5,18 ± 1,15 |

11,58 ±0,39 |

5,85 ±2,71 |

0,51 ± 1,04 |

|

|

22,4 % |

50,1 % |

25,6 % |

1,9 % |

|||

|

Р |

рЬрЗ |

<0,001 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

< 0,001 |

|

р!-р5 |

>0,05 |

< 0,001 |

<0,01 |

<0,05 |

>0,05 |

|

|

рЗ- р5 |

<0,05 |

< 0,001 |

< 0,001 |

<0,05 |

<0,05 |

|

|

р2-р4 |

>0,05 |

>0,05 |

>0,05 |

<0,05 |

< 0,001 |

|

|

р2-рб |

>0,05 |

< 0,001 |

<0,01 |

<0,05 |

>0,05 |

|

|

р4- рб |

<0,05 |

< 0,001 |

< 0,001 |

<0,05 |

<0,05 |

ГТК при переходе в положение стоя наблюдается увеличение ультранизкочастотного компонента спектра сердечного ритма.

Величина индекса централизации в динамике свидетельствует о возрастании роли надсегментарного уровня регуляции ритма сердца у девушек с ГТК и ГрТК против спортсменок с ЭТК. Соотношение (ОНЧ/НЧ+ВЧ) у девушек с ГТК возросло от 0,27 до 1,63 усл. ед. (р < 0,01); у лиц с ГрТК - от 0,78 до 1,82 усл. ед. (р < 0,01), в то время как у спортсменок с ЭТК наблюдалась тенденция увеличения от 0,30 до 0,36 усл. ед. Также у лыжниц-гонщиц значительно возрос вагосимпатический индекс (НЧ/ВЧ) за счет выраженного уменьшения влияний парасимпатического отдела ВНС. В частности, в группе с ГТК - с 0,41 до 9,8 усл. ед.; у спортсменок с ЭТК с 1,78 до 3,8 усл. ед.; у лыжниц с ГрТК от 2,08 до 11,47 усл. ед.

Таким образом, у девушек с ЭТК выявлена наиболее оптимальная реакция на ортопробу в отличие от спортсменок с ГТК и ГрТК, у которых преобладание ОНЧ-модуляций свидетельствует о централизации управления ритмом сердца.

В табл. 3 представлены результаты исследования спектральных характеристик ударного объема крови у лыжниц-гонщиц с разными типами кровообращения. Анализ активности различных уровней регуляции УО в положении лежа у лыжниц во всех группах свидетельствует о ведущей роли регуляции автономного контура (УНЧ + ОНЧ < НЧ + ВЧ). В то же время, соотношение НЧ/ВЧ у девушек с

ЭТК в отличие от спортсменок с ГТК и ГрТК было меньшим на 9,5 (р < 0,05) и 10,4 % (р < 0,05), соответственно, что отражает у них ведущую роль симпатического отдела ВНС в регуляции У О.

При проведении ортопробы у девушек с ГТК и ГрТК было отмечено возрастание напряжения адаптационных механизмов (УНЧ + ОНЧ > НЧ + ВЧ), что выразилось в достоверном уменьшении значений ОМС на 46,3 и 33,5 % (р < 0,05, соответственно) за счет снижения доли флюктуаций в ВЧ диапазоне (р < 0,05). В группе лыжниц с ЭТК сохранилось доминирующее значение автономного контура регуляции. У них снижение ВЧ диапазона в ортостазе компенсировалось ростом низкочастотных колебаний на 13,7 % (р < 0,05), отражающих роль симпатического отдела ВНС, и несущественным увеличением УНЧ- и ОНЧ-диапазонов. В результате чего, у спортсменок с ЭТК наблюдалась увеличение ОМС на 12,4 % (р < 0,05) в отличие от его динамики девушек с ГТК и ГрТК.

Анализ медленноволновой вариабельности сократительной функции сердца, представленный показателем ФВ, показывает, что она является более стабильной величиной, чем ЧСС и УО. Это проявляется более низкими значениями ОМС колебаний ФВ и может отражать роль внутрисердечных механизмов регуляции [4].

Таким образом, изучение показателей сердечно-сосудистой системы у лыжниц-гонщиц показало, что ее функциональное состояние различается в зависимости от типа кровообращения, что опре-

Таблица3

Спектральные характеристики ударного объема у спортсменок с различными типами кровообращения (М ± т)

Список литературы Состояние кардиогемодинамики у девушек-спортсменок циклических видов спорта с различными типами кровообращения

- Абзалов, Р.А. Показатели минутного обьема крови спортсменов различной квалификации и возраста/Р.А. Абзалов, О.И. Павлова//Теория и практика физ. культуры. -1997. -№4.-С. 59.

- Баталов, А.Г. Модельно-целевой способ построения спортивной подготовки высококвалифицированных спортсменов в зимних видах спорта/А.Г. Баталов//Теория и практика физической культуры. -2000. -№11. -С. 46-52.

- Бахарева, А.С. Механизмы оптимизации системы кровообращения лыжниц-гонщиц под влиянием систематических физических нагрузок/А.С. Бахарева//Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: материалы 11 междунар. научно-практич. конф. -Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2008. -Т. 2.-С. 336-340.

- Особенности реакции сердечно-сосудистой системы человека на дозированную физическую нагрузку в зависимости от типа саморегуляции человека/А.А. Бова, В.П. Фекета, Е.В. Капустин, В.Ю. Денещук//Физиология человека. -1993. -Т. 19,№5.-С. 168.

- Адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам/Е.В. Быков, С.А. Личагина, Р.У. Гаттаров и др.//В кн.: Колебательная активность показателей функциональных систем организма спортсменов и детей с различной двигательной активностью. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -С. 92-207.

- Ванюшин, B.C. Показатели кардиореспираторной системы у спортсменов разного возраста/B.C. Ванюшин//Физиология человека. -1998. -Т. 24, № 3. -С. 3-5.

- Васильева, В.В. Кровоснабжение мышц -основной фактор специальной работоспособности спортсменов/В.В. Васильева//Теория и практика физической культуры. -1989. -№8.-С. 35-36.

- Верхошанский, Ю.В. Некоторые закономерности долговременной адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам/Ю.В. Верхошанский, А.А. Виру//Физиология человека. -1987. -Т. 13, N95. -С. 811-818.

- Дембо, А.Г. Спортивная кардиология: руководство для врачей/А.Г. Дембо, Э.В. Земцовский. -Л.: Медицина, 1989. -464 с.

- Дудина, Е.А. Аэробные возможности и состояние здоровья: клинико-морфофункциональные параллели/Е.А. Дудина//Теория и практика физической культуры. -2006. -№ 1. -С. 25-26.

- Адаптация человека к спортивной деятельности/А.П. Исаев, С.А. Личагина, Р. У. Гаттаров и др. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2004. -236 с.

- Муратов, В.В. О необходимости учета типа кровообращения человека при изучении влияния факторов окружающей среды на сердечно-сосудистую систему/В.В. Муратов//Современные проблемы и методические подходы к изучению факторов производственной и окружающей среды на здоровье человека. -Ангарск, 1993. -С. 82-83.

- Сабирьянов, А.Р. Медленноволновые колебания показателей кровообращения у детей/А.Р. Сабирьянов. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004.-115 с.

- Яковлев, Г.М. Типы кровообращения здорового человека: нейрогуморальная регуляция минутного объема кровообращения в условиях покоя/Г.М. Яковлев, В.А. Карлов//Физиология человека. -1992. -Т. 18, № 8. -С. 86-108.