Состояние когнитивных функций и качества жизни, связанного со здоровьем, у студенток медицинских специальностей в процессе обучения

Автор: Кузнецов В.В., Косилов К.В., Каращук Е.В., Федорищева Е.К.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Общественное здоровье и здравоохранение

Статья в выпуске: 1 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка состояния когнитивных функций, психического и физического статусов и их взаимосвязи у студенток медицинских специальностей. Материал и методы. Объем выборки — 626 респондентов. Частота отклика составила 93,5%. При исследовании когнитивных способностей использовалась Монреальская шкала оценки (МОКа-тест). Оценку качества жизни, связанного со здоровьем, проводили по вопроснику «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем, MOS SF-36». Значимость различий в группах выявлялась с помощью дисперсионного анализа (ANOVA). Уровень корреляции переменных оценивался с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Результаты. Средняя оценка состояния когнитивных функций (МОКа-тест) составила 25,8 балла, что находится в пределах референтных значений. К старшим курсам обучения у студенток активизируются функции внимания, концентрации и рабочей памяти (4,8 против 4,1 балла, р<0,05) и исполнительные функции (3,8 против 3,0 балла, р<0,05). Среднее значение переменной, описывающей когнитивные функции у студенток, обучающихся на VI курсе, достоверно выше, чем у первокурсниц. Суммарная количественная самооценка качества жизни, связанного со здоровьем (MOS SF-36), также находилась в пределах нормативных значений (68 баллов) и была достоверно выше, чем в среднем в популяции. Корреляция суммарного показателя уровня активности когнитивных функций студенток с основными индикаторами самооценки качества жизни, связанного со здоровьем, составила Я?=0,45-0,63, что соответствует среднему уровню взаимосвязи. Выводы. Динамика когнитивных функций у студенток медицинских университетов в процессе обучения взаимосвязана с самооценкой физического и психического статусов. Уровень когнитивных функций у них соответствует референтным значениям, самооценка качества жизни, связанного со здоровьем, высока. Самооценка физического статуса у студенток начальных курсов достоверно выше, чем психического.

Физический статус, самооценка здоровья, психологический статус, когнитивные функции

Короткий адрес: https://sciup.org/149134983

IDR: 149134983 | УДК: 379.172+378.178

Текст научной статьи Состояние когнитивных функций и качества жизни, связанного со здоровьем, у студенток медицинских специальностей в процессе обучения

1 Введение. Формирование врачебных кадров в образовательном пространстве медицинского университета имеет ряд существенных особенностей, отличающих процесс приобретения профессиональных компетенций студентами-медиками от такового в высших учебных заведениях гуманитарного, технического, инженерного, военного и иных профилей. Длительные интенсивные семинары, коллоквиумы, занятия в специализированных аудиториях, оснащенных лабораторным, диагностическим, терапевтическим оборудованием, предполагают высокие, часто избыточные психоэмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки. Дублирование деятельности врача у постели пациента, работа с биологическими материалами, медицинской документацией требует постоянной концентрации внимания, активизации возможностей рабочей памяти, абстрактного мышления, других когнитивных функций [1–3]. Большинство студентов проходят обучение, находясь в возрасте 18–25 лет, когда когнитивная сфера человека находится в периоде «естественного расцвета», максимально предрасположена к получению и обработке больших информационных потоков. Основные когнитивные функции в этом возрасте уже сформированы, устойчивы, но сохраняют «пластичность», широкие адаптационные возможности, способность к повышению эффективности при тренировке, рациональном планировании интеллектуальных нагрузок, оптимальной конфигурации средовых факторов. Вместе с тем эта устойчивость может носить весьма относительный характер. Влияние негативных социальных, психологических, экономических, бытовых факторов, педагогические ошибки, деструктивные поведенческие стереотипы в отношении здоровья часто не позволяют полностью раскрыть потенциал когнитивной сферы, снижают способности к овладеванию новыми навыками, умениями, профессиональными компетенциями [4, 5]. Диапазон подобных неблагоприятных факторов необычайно широк: от ограниченности личного пространства, отсутствия бытового комфорта в кампусе общежития и слабого мультимедийного оборудования учебных аудиторий до неудобного расписания занятий, не предусматривающего перерывов и возможности получить качественное рациональное питание в пределах учебных корпусов; от транспортных проблем и низкой доступности квалифицированной медицинской помощи до ограничения доступа к спортивному инвентарю и отсутствию времени для занятий физическими упражнениями и т. д. Существенный негативный эффект все эти факторы могут оказать на учащихся женского пола, по мнению ряда исследователей, менее резистентных к возникающим проблемам вследствие меньшей устойчивости к неблагоприятным влияниям среды, в том числе социальной, относительной лабильности психоэмоционального статуса [6–8].

Заметное влияние на познавательные способности, как считают ряд авторов, может оказывать текущее состояние здоровья. Известно, что показатели

хронической соматической заболеваемости среди обучающихся в высших учебных заведениях лиц весьма высоки. Результаты современных исследований позволяют говорить о том, что до 45-60% всех студентов университетов имеют ту или иную форму хронического заболевания висцеральных органов (преимущественно в стадии ремиссии). Достаточно высок и процент заболеваний женской половой сферы у студенток, который, по некоторым данным, может достигать 5-7% и более [9-11]. Одновременно многие авторы отмечают, что самооценка студентами своего физического и психологического статусов, как правило, достаточно высока. Большинство респондентов заявляют о пребывании в зоне комфорта, оценивают свое качество жизни, связанное со здоровьем, как высокое или удовлетворительное. Это несоответствие принято объяснять как объективными причинами — значительными приспособительными возможностями, физиологическими резервами, так и субъективными факторами — «вытеснением» на периферию сознания, игнорирование, подавление патологических симптомов, болевых ощущений под влиянием большого количества «входящей» информации, активной включенности в социальную жизнь группы, курса, университета [12–14]. Кроме того, у молодых людей этого возраста чаще всего отсутствует навык рефлексии, сосредоточенного самоанализа, умения делать выводы и принимать адекватные решения в отношении здоровьесберегающего поведения, что может быть связано, в том числе, со спецификой состояния когнитивной сферы, отсутствием привычки к систематическим тренировкам познавательных способностей, использованию мнемонических приемов при овладении профессиональными компетенциями на фоне завышенной самооценки своего психического и физического потенциалов. Подобная ситуация может приводить к формированию нерациональных поведенческих стратегий, приводящих в конечном счете к уменьшению когнитивных возможностей, снижению эффективности образовательного процесса [13–15].

В настоящее время в периодической научной литературе практически отсутствуют публикации о результатах исследования взаимосвязи состояния познавательных функций с самооценкой психического и физического здоровья и одновременно заболеваемостью у студентов медицинских специальностей [16– 18]. Между тем подобная информация, на наш взгляд, могла бы существенно улучшить понимание процессов приобретения и закрепления профессиональных компетенций, факторов, позитивно и негативно на них влияющих, что в конечном итоге могло бы повысить эффективность образовательного пространства высших медицинских учебных заведений.

Цель исследования — оценка состояния когнитивных функций, психического и физического статусов и их взаимосвязи у студенток медицинских специальностей.

Материал и методы. Набор данных проводится в течение 2019 г. в Дальневосточном федеральном

(ДВФУ) и Тихоокеанском государственном медицинском (ТГМУ) университетах. При наборе респондентов использовалась адаптивная рандомизация, обеспечившая равное представительство в выборке студенток каждого курса обоих университетов. Всего объем выборки составил 626 респондентов женского пола (возраст 21,3 года), равномерно распределенных в шесть групп, соответственно курсу обучения ( N1 =107, N2 =103, N3 =104, N4 =105, N5 =102, N6 =105). Частота отклика составила 93,5%. Критериями исключения считались академический отпуск, независимо от его причины, острое респираторное или соматическое заболевания на момент проведения опросов, отказ респондента.

При исследовании познавательных способностей использовалась Монреальская шкала оценки (МОКа-тест; MoCA — Montreal Cognitive Assessment). Данный вопросник признан валидным большинством экспертов в области оценки когнитивной сферы. Работа с МОКа-тестом подразумевает оценку внимания, концентрации, рабочей памяти; кратковременной памяти и вспоминания; языковых функций и ориентации в диапазоне значений от 0 до 5 баллов, исполнительных функций и пространственно-зрительных способностей в диапазоне от 0 до 4 баллов и абстрактного мышления в диапазоне от 0 до 2 баллов. Наибольшее число баллов — 30 (максимальная эффективность когнитивной сферы), число баллов от 25 и выше относится к нормативным значениям. МОКа-тест валидизирован на русском языке, его чувствительность превышает таковую у ближайшего аналога — шкалы мини-Ког — и имеет длительную историю успешного применения в исследованиях когнитивной сферы учащейся молодежи [19].

При самооценке качества жизни, связанного со здоровьем, согласно дизайну исследования, студентки использовали вопросник «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем, MOS SF-36» (MOS SF — Medical Outcomes Study-Short Form). Данный инструмент также валиди-зирован на русском языке и имеет успешную историю использования как у отечественных, так и у зарубежных авторов. Блок «Самооценка физического статуса и здоровья» (физическое здоровье) включает разделы: физическое функционирование (ФФ), ролевое функционирование (РФ), соматическая (телесная) боль (СБ), общее самочувствие (ОС); блок «Самооценка психического статуса» (психический статус) — разделы: жизнестойкость (ЖС), социальное функционирование (СФ), эмоциональный статус (ЭС), психологический комфорт (ПК). Каждый из разделов респондент оценивал в диапазоне от 0 до 100 баллов. Число баллов, соответствующих референтным значениям, — от 50 и выше.

Уровень заболеваемости респондентов определялся с использованием стандартизированной медицинской документации, включая амбулаторную карту пациента (формы 025/у). Расчет индекса коморбид-ности (Чарлсона) проводился по таблице хронических заболеваний с учетом их балльного значения. Перед началом работы с медицинской документацией было дано письменное информированное согласие респондентов, а полученные данные обезличивались: каждому индивидуальному файлу данных присваивался случайный порядковый номер.

Объем выборки был рассчитан с учетом необходимости корректных межгрупповых сравнений достоверности различий с доверительной вероятностью 95% и доверительным интервалом ±5%. При статистиче- ской обработке материала использовался двусторонний анализ дисперсии (ANOVA — Analysis of Variation). Уровень корреляции переменных оценивался с использованием коэффициента корреляции Спирмена.

При статистическом анализе полученного массива данных был использован пакет прикладных программ SPSS 22.0. Описательные непрерывные показатели были обозначены как M±SD, (M–Mean — среднее арифметическое, SD — standard deviation, стандартное отклонение). Функция нормальности распределения оценивалась по критерию Шапиро — Уилка. Статистическая значимость различий между средними значениями в группах определялась с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). В случае выявления достоверных (значимых) различий с использованием ANOVA проводились апостериорные попарные сравнения с поправкой Бонферрони. Уровень корреляции переменных оценивался с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Объем выборки был рассчитан с учетом необходимости корректных межгрупповых сравнений достоверности различий с доверительной вероятностью 95% и доверительным интервалом ±5%.

Результаты. В 42 (6,7%) «индивидуальных пакетах данных» информация оказалась не полной. В 27 случаях (4,3%) это касалось неправильного заполнения ответов на вопросы МОКа-теста, в остальных (2,4%) — отсутствия ответов на вопросы анкеты «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем, MOS SF-36». Тест-анализ Вальда позволил отвергнуть нулевую гипотезу о значимости недостающих статистических данных.

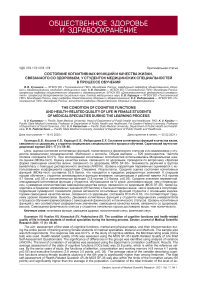

На рис. 1 представлены результаты исследования основных когнитивных функций респондентов в за-

Рис. 1. Динамика состояния отдельных когнитивных функций студенток медицинских специальностей в зависимости от курса обучения ( N =626): ось абсцисс — курсы обучения, ось ординат — баллы. Цифрами на графике обозначено количество баллов, набранных респондентами при оценке отдельных когнитивных функций. КПВ — кратковременная память и вспоминание (максимальное значение — 5 баллов); ПЗС — пространственно-зрительные способности (максимальное значение — 4 балла); ИФ — исполнительные функции (максимальное значение — 4 балла); ВКРП — внимание, концентрация и рабочая память (максимальное значение — 5 баллов); ЯФ — языковые функции (максимальное значение — 5 баллов); Ориент — ориентация (максимальное значение — 5 баллов)

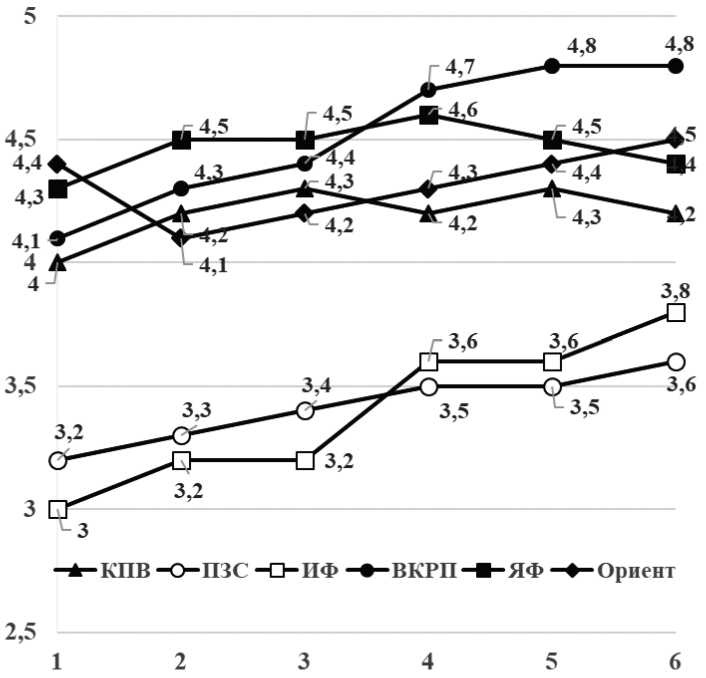

Рис. 2. Общая динамика когнитивных функций студенток медицинских специальностей по МОКа-тесту ( N =626, максимально возможное число баллов — 30): ось абсцисс — курсы обучения, ось ординат — баллы. Цифрами на графике обозначено количество баллов, набранных респондентами при оценке отдельных когнитивных функций

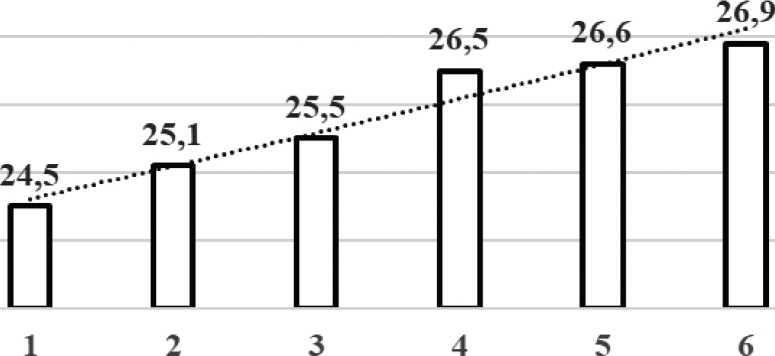

Рис. 3. Самооценка физического и психического здоровья студенток медицинских специальностей согласно вопроснику MOS SF-36v2 ( n =626).

Вопросник MOS SF-36v2 Health Status Survey — Short Form 36v2 — «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем»; показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 означает максимально позитивный ответ

висимости от курса обучения. Согласно полученным данным, уровень активности исполнительных функций у студенток старших курсов был статистически значимо выше, чем у девушек, обучающихся на начальных курсах университета (3,8/3,0 балла из 4 возможных, p ≤0,05). Подобная тенденция прослеживалась и в отношении активности функций внимания, концентрации и рабочей памяти (4,8/4,1 балла из 5 возможных, p ≤0,05). Активность языковой и ориентационной функций, кратковременной памяти и вспоминания осталась практически неизменной, пространственно-зрительные способности несколько повысились, однако это повышение оказалось статистически не значимо. Функция абстрактного мышления (данные не вошли в график) также усилилась незначительно (1,6/1,4 балла из 2 возможных, p >0,05).

На рис. 2 отражена общая динамика состояния когнитивных функций студенток, принявших участие в исследовании, от начального до выпускного курсов. Обращает на себя внимание то, что суммарный балл оценки функционального потенциала познавательных способностей респондентов младших и старших курсов отличался статистически не значимо (25,0 (±0,95)/26,7 (±0,82), p >0,05). В то же время отмечались значимо более высокие значения общего балла оценки когнитивных функций у выпускников по сравнению с первокурсниками (26,9 (±0,81)/24,5 (±0,69), p≤0,05). Интересным представляется также достаточно резкое, скачкообразное (хотя и статистически не значимое) повышение суммарного числа баллов у студенток, окончивших IV курс университета по сравнению с предыдущим курсом. Экспоненциальная линия тренда, представленная на графике, характеризует общую тенденцию изменения уровня когнитивных способностей респондентов за весь период обучения.

Общий процент студентов с хронической соматической патологией, согласно полученным данным, составил 54,9 пункта, что соответствует данным литературных источников и результатам собственных предшествующих наблюдений. Наиболее распространенными среди студенток оказались заболевания желудочно-кишечного тракта (17,8%), респираторной системы (11,3%), патология женской половой сферы (8,4%). Индекс коморбидности составил 0,6.

Рисунок 3 дает возможность составить представление о самооценке физического статуса и психического здоровья у студенток, вошедших в выборку,

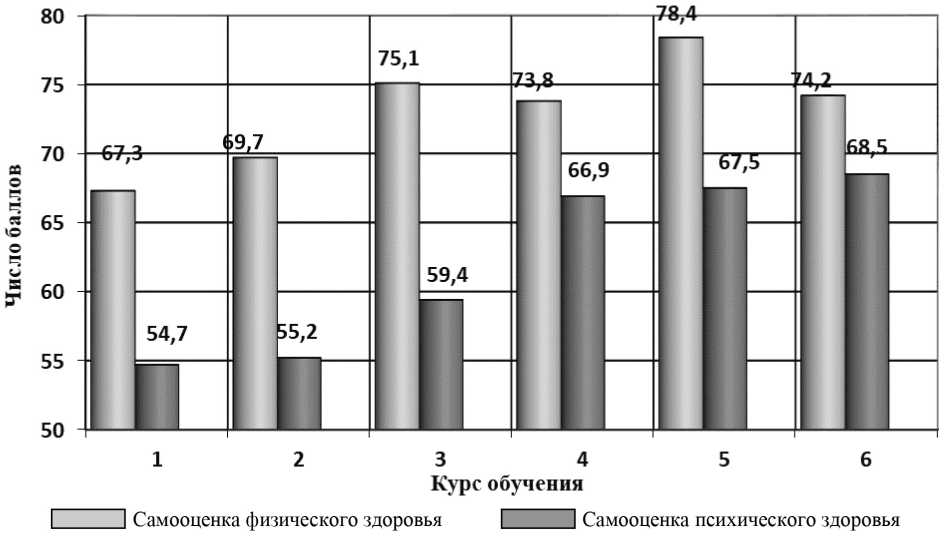

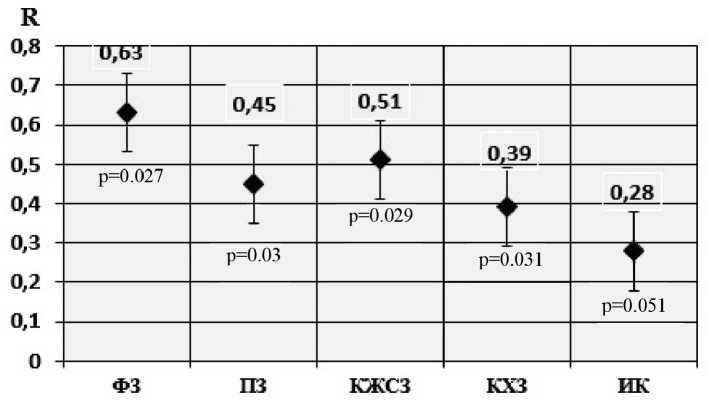

Рис. 4. Корреляция суммарного показателя состояния когнитивных функций и переменных, количественно описывающих качество жизни, связанное со здоровьем и его объективные характеристики ( n =362): ФЗ — показатель самооценки физического здоровья; ПЗ — показатель самооценки психического здоровья; КЖСЗ — общий показатель качества жизни, связанного со здоровьем; КХЗ — количество хронических заболеваний; ИК — индекс коморбидности Чарлсона; R — коэффициент корреляции Спирмена

согласно вопроснику MOS SF-36v2 в зависимости от курса обучения. Как видно из представленных данных, на начальных курсах обучения респонденты достаточно низко оценивали психический компонент качества жизни, связанного со здоровьем. Средний балл самооценки составил на младших курсах 54,7/55,2/59,4 балла с незначительной тенденцией к росту. Далее на IV курсе самооценка психического статуса значительно возрастает и в целом у студенток старших курсов становится статистически значимо выше, чем у представителей младших курсов (67,6 (±4,23)/56,4 (±3,17), p <0,05). Достаточно резкий, но статистически не значимый подъем происходит между III и IV (59,4 (±4,76)/66,9 (±4,52), p >0,05) курсами обучения, в то же время как уже между II и IV курсами увеличение становится статистически значимо. Таким образом, на протяжении трехлетнего периода (со II по IV курс) обучения отмечается плавный, но довольно быстрый и статистически значимый рост самооценки психического статуса студенток (55,2 (±4,64)/66,9 (±4,23), p <0,05).

В отношении самооценки физического статуса подобная закономерность отсутствует. В процессе анализа изменений удалось обнаружить статистически значимые различия между уровнем самооценки у студенток I и V курсов университета (67,3 (±5,04)/78,4 (±4,77), p ≤0,05). Однако в целом различия между уровнем самооценки физического комфорта у студенток начальных и выпускных курсов оказались статистически не значимыми (70,7 (±6,13)/75,4 (±7,50), p ≥0,05), хотя общая самооценка для всего периода обучения оказалась высокой (73,05 (±8,71)).

Следует также отметить, что на младших курсах отмечался статистически значимый разрыв между низкой самооценкой психического статуса и достаточно высокими значениями оценки уровня физического комфорта и здоровья. Студентки-старшекурсницы продолжали более высоко оценивать свой физический статус, но статистически значимых различий в сравнении с оценкой психического статуса уже не было. При сопоставлении суммарных показателей самооценки физического и психического статусов во всей выборке подобные отличия были установлены: в первом случае значения оказались более высокими с приемлемым уровнем достоверности (73,08 против 62,5, p≤0,05).

Далее в соответствии с выбранным дизайном было проведено исследование корреляции между динамикой композитного (суммарного) показателя уровня активности когнитивных функций респондентов и основными переменными качества жизни, связанного со здоровьем, а также маркерами его объективного состояния. Результат этой работы представлен на рис. 4. Наиболее сильная взаимосвязь была установлена между изменчивостью состояния когнитивных способностей и показателем самооценки физического статуса ( R =0,63). Корреляция среднего уровня была установлена с индикаторами самооценки психического здоровья и суммарным показателем качества жизни, связанного со здоровьем ( R =0,45; 0,51). Исследование взаимосвязи между активностью когнитивных функций и объективными маркерами состояния здоровья по заболеваемости показало наличие слабой незначимой взаимосвязи.

Обсуждение. Основными результатами, полученными в данном исследовании, на наш взгляд, явились определение корреляции среднего уровня между динамикой когнитивных способностей студентов и индикаторами самооценки качества жизни, определение изменчивости уровня активности когнитивных функций и показателей качества жизни, связанного со здоровьем, у студенток медицинских университетов в процессе обучения.

В периодической научной литературе, представленной в основных базах данных, имеется достаточно большое число сообщений об исследовании влияния уровня физической активности [8], психологических особенностей университетской среды [18], состояния здоровья [10, 12] и ряда других факторов на когнитивные способности студентов. В то же время исследование взаимосвязи качества жизни, связанного со здоровьем (как отдельной значимой переменной), и познавательных способностей крайне редко привлекает внимание современных авторов, что может быть обусловлено, в том числе, недооценкой роли субъективных факторов в формировании оптимального уровня когнитивного потенциала студентов [16, 17]. Между тем в представленном иссле- довании нам удалось обнаружить достаточно высокий уровень связи между показателями активности познавательных процессов, с одной стороны, и самооценкой психического, и в особенности физического статуса, — с другой. Возможно подобное влияние в какой-то степени может быть объяснено фактором аутосуггестии: независимо от того, что показатели хронической заболеваемости высоки, студентки на протяжении всего периода обучения отмечали высокий уровень удовлетворенности своим физическим состоянием, одновременно уровень психологического комфорта повышался от младших к старшим курсам. Последнее обстоятельство не в последнюю очередь может быть связано с успешной для большинства студенток адаптацией, эффективным приспособлением к образовательному пространству университета, «врабатыванием» в академический ритм уже ко 2–3-му годам обучения. Таким образом, субъективно ощущая физический и психологический комфорт, относительную удовлетворенность своим состоянием и, вероятно, в большинстве случаев имея сильную мотивацию к овладению профессиональными компетенциями, респонденты реализуют возможности, предоставляемые образовательным пространством университета, тренируясь и наращивая возможности когнитивного потенциала. Возможно, для лиц старшего возрастного горизонта наличие объективных проблем со здоровьем, в силу снижения компенсаторных и адаптивных возможностей организма, стало бы серьезным препятствием к активизации функций познания, но в нашем случае возраст обследованных респондентов подразумевает наличие максимальных ресурсов адаптации и компенсации имеющихся патофизиологических проблем.

Достаточно интересным представляется также результат, полученный в результате исследования динамики самооценки физического и психического статусов студентками в течение всего периода обучения. Большинство респондентов, несмотря на высокую хроническую соматическую заболеваемость, изначально давали высокую оценку своему физическому статусу и уровню физического комфорта (67 баллов). Далее самооценка нелинейно повышалась и к выпускному курсу составила 74 балла, что выше исходного значения, однако отличие не превышает уровня статистической погрешности. Эти данные хорошо согласуются с результатами предыдущих исследований динамики физического компонента качества жизни студентов во время обучения в университете [14, 15]. Наряду с этим самооценка психического статуса на начальном курсе едва укладывалась в референтный диапазон, незначительно изменяясь в начальном периоде обучения и далее резко повышаясь на III–IV курсах обучения. Мы не смогли обнаружить похожие результаты в более ранних, близких по цели и задачам исследованиях [17, 18]. Опубликованные в 2008 г. результаты оценки стандартизированных популяционных показателей шкалы SF-36 для возрастного диапазона 18–25 лет позволяют говорить о том, что средние значения переменных самооценки физического состояния респондентов находятся в диапазоне 55–57 баллов, средние значения переменных самооценки психического статуса — в пределах 52–54 баллов, что достоверно ниже уровня, полученного при исследовании самооценки студенток медицинских университетов [20]. Значения индикаторов не отличаются от популяционных только при самооценке психического «самочувствия» студентками младших курсов, тем не менее уже к IV–V курсам си- туация существенно меняется: средняя суммарная оценка жизнестойкости, социального функционирования, эмоционального статуса, психологического комфорта резко поднимается и становится достоверно отличной от средне-популяционной.

Возможно, существенный позитивный сдвиг в самооценке психического статуса в этот период связан с завершением периода адаптации к образовательной среде университета, появлении большого числа новых социальных связей, способствующих психологической «акклиматизации» в новой динамичной социальной среде, адаптации к средовым факторам, полному или частичному решению большинства социально-бытовых, психологических, материальных проблем, характерных для переходного периода. Таким образом, разрыв между высокой самооценкой физического статуса и проблемным психологическим состоянием, характерный для начального периода обучения, сменяется к старшим курсам позитивной оценкой всего комплекса переменных, характеризующих качество жизни, связанное со здоровьем.

Повышение когнитивных возможностей в период интенсивных занятий в университетском образовательном пространстве отмечается многими авторами. Однако в данном исследовании мы установили, что наиболее быстрый подъем самооценки студенток демонстрируется в отношении активности функций внимания, концентрации, рабочей памяти, а также исполнительной функции. К последним принято относить ряд процессов, формирующих планирование текущих действий в соответствии с поставленной задачей, ориентирование в структуре значимости стимулов, подавление фоновых раздражителей. Принято считать, что процессы формирования поведенческих стереотипов напрямую связаны с копированием привлекательного поведения значимых других, ориентацией на успешный опыт ближайшего социального окружения. Для студентов медицинского университета таковыми являются, как правило, лидеры мнений студенческой среды, отдельные представители профессорско-преподавательского состава университета, известные медийные личности и представители сетевых коммуникативных сообществ. Ориентируясь на наиболее успешные и эффективные поведенческие стратегии, студенты осознанно или интуитивно их копируют, подражают при решении когнитивных задач, тренируют навыки концентрации внимания на наиболее важных аспектах изучаемых дисциплин, укрепляют рабочую и долговременную память. Возможно, именно влияние подобных средовых социальных факторов обусловливает сравнительно быстрое усиление познавательных способностей респондентов в указанный ранее период обучения.

Безусловно, авторский коллектив, осуществивший данное исследование, осознает, что оно не свободно от ряда ограничений и недостатков. Мы не провели сравнительный анализ корреляции уровня активности когнитивных процессов с самооценкой качества жизни, связанного со здоровьем, у студентов женского и мужского полов. Не рассматривалось влияние разных форм патологических процессов на самооценку качества жизни, связанного со здоровьем, в связи с динамикой познавательных функций. Вклад социально-экономических факторов на изменчивость когнитивных возможностей студентов на фоне разной самооценки качества жизни также не был изучен в рамках данной работы.

Тем не менее, на наш взгляд, результаты данного исследования могут быть использованы специалистами в сфере общественного здоровья, социологии эффективности медицинского образовательного пространства, педагогами, организаторами здравоохранения и специалистами смежных специальностей.

Выводы:

-

1. В процессе обучения в медицинском университете у студенток активизируются функции внимания, концентрации и рабочей памяти (4,8/4,1 балла из 5 возможных, p ≤0,05), а также исполнительные функции (3,8/3,0 балла из 4 возможных, p <0,05). Уровень прочих когнитивных способностей повышается значимо. Общая оценка когнитивных функций у респондентов, обучающихся на VI курсе университета, статистически значимо выше, чем у первокурсниц, однако статистически значимых отличий между представителями младших и старших курсов обнаружить не удается.

-

2. Суммарная самооценка качества жизни, связанного со здоровьем, у студенток находится в диапазоне референтных значений (68 баллов). Студентки выше оценивают свой физический статус по сравнению с психическим (73,08/62,5, p <0,05). Уровень самооценки физического статуса от младших к старшим курсам существенно не возрастает, при том что средняя оценка психического статуса у обучающихся на I–III курсах существенно статистически значимо ниже, чем у старшекурсниц (56/67 баллов, p ≤0,05).

-

3. Между динамикой суммарного показателя уровня активности когнитивных функций студенток и основными индикаторами самооценки качества жизни, связанного со здоровьем, отмечается корреляционная зависимость средней степени ( R =0,45–0,63). Значимая корреляция между активностью познавательных функций и объективными маркерами состояния здоровья по заболеваемости не отмечается.

Список литературы Состояние когнитивных функций и качества жизни, связанного со здоровьем, у студенток медицинских специальностей в процессе обучения

- Моисеева О. H. Психолого-педагогические особенности формирования профессионального мышления будущего врача. Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2010; 12 (5-2): 456-9.

- Мельникова И.Ю., Po-манцов М.Г. Особенности медицинского образования и роль преподавателя ВУЗа в образовательном процессе на современном этапе. Международный журнал экспериментального образования 2013; (11-2): 47-52.

- Шлепотина H.M. Некоторые аспекты социальной адаптации студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета. Вестник совета молодых ученых и специалистов Челябинской области 2013; 3 (1): 220-3.

- Евстифеева E.A., Филиппченкова СИ. Когнитивные ресурсы врачевания: становление профессиональной компетенции врача. В кн.: Когнитивные исследования на современном этапе: материалы Всероссийской конференции с международным участием по когнитивной науке (Архангельск, 19-22 ноября 2018 г.). Архангельск: САФУ, 2018; 90-3.

- Акопова M.A. Развитие когнитивных компонентов академических способностей студентов педагогических специальностей. Современные исследования социальных проблем 2015; 52 (8): 268-78.

- Суриков Ю.Н. Компетентност-ный подход в образовании как ресурс развития когнитивных способностей студентов. В кн.: Когнитивные исследования на современном этапе: материалы Всероссийской конференции с международным участием по когнитивной науке (Архангельск, 19-22 ноября 2018 г.). Архангельск: САФУ, 2018; 270-3.

- Акопян A.H. Исследование предэкзаменационного психоэмоционального состояния студентов. Вестник восстановительной медицины 2010; (6): 36-9.

- Беданокова Л.Ш. Влияние физических нагрузок на когнитивные способности студентов. Теория и практика физической культуры 2013; (8): 52-5.

- Бабина B.C. Проблемы здоровья студенческой молодежи. Молодой ученый 2015; (11): 572-5.

- Бобылева О. В. Состояние здоровья студенческой молодежи как социально-экологическая проблема. Вестник ТГУ2013; 18(3): 852-4.

- Били-Лазарь А.А., Хлебутина Э.В., Вольский В. В. Причины ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи. Успехи современного естествознания 2013; (10): 192.

- Ирихин H.B., Журавлев Ю.И., Жернакова Н.И. и др. Сравнительный анализ объективной и субъективной оценок здоровья студентов в ходе реализации инновационной образовательной программы «Здоровьесбережение». Вестник ТГУ 2009; 74 (6): 149-53.

- Алексеенко С. H., Дробот Е. В. Категории жизнестойкости и качества жизни у студентов медицинского вуза в сопряженности с самооценкой здоровья. Земский врач 2014; 23 (2): 41-4.

- Кузнецов В. В., Кузина И. Г., Косилов К. В. и др. Корреляция параметров самооценки и объективного состояния здоровья у студентов старших курсов медицинских специальностей. Кремлевская медицина. Клинический вестник 2018; (4): 110-7.

- Кузнецов В.В., Байрамов Р.А., Смирнов Е.А. и др. Анализ самооценки здоровья и заболеваемости у студентов старших курсов медицинских и гуманитарных специальностей. Социальные аспекты здоровья населения 2019; 68 (4). URL: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1085/ ЗО/lang, ш/(дата обращения: 06.09.2020). DOI: 10.21045/207 1-5021-2019-65-4-2.

- Михайлова И.В., Таскина СВ. Самовосприятие и когнитивные особенности студентов с разным социометрическим статусом. Вестник Московского государственного областного университета 2017; (4): 60-5.

- Каскаева Д. С. Психологический статус и качество жизни студентов Красноярского государственного медицинского университета. Бюллетень науки и практики 2016; 5 (4): 169-75.

- Корниенко Д. С, Козлов А. И., Отавина М.Л. Взаимосвязь самооценок здоровья и психологического благополучия у практически здоровых и имеющих хронические заболевания молодых людей. Гигиена и санитария 2016; (6): 577-81.

- Захаров В. В. Нейропсихологические тесты. Необходимость и возможность применения. Consilium medicum 2012; 13 (2): 82-90.

- Амирджанова B.H., Горячев Д. В., Коршунов Н. И. и др. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 (результаты многоцентрового исследования качества жизни «МИРАЖ»). Научно-практическая ревматология 2008; 46 (1): 36-48.