Состояние корневой системы при вегетативном размножении туи западной ( thuia occidentalis L.) с использованием микробов-антагонистов в условиях Омской области

Автор: Батурина Светлана Елиферьевна, Барайщук Галина Васильевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1 (17), 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты многолетних опытов по использованию биологических препаратов при выращивании черенковых саженцев туи западной в разных составах почвосмесей с закрытой корневой системой. Установлено их влияние на длину корней, которые увеличиваются на 15-22%. Вермикулит положительно влияет на длину корней в течение двух лет, на третий год роста саженцев корневая система одинаково развивается как в стандартной почвосмеси, так и с вермикулитом. Значения корневого коэффициента близки для саженцев одного возраста независимо от состава почвогрунта.

Микроорганизмы-антагонисты, биологические препараты, корневая система, обрастающие корни, ростовые корни, корневой коэффициент, посадочный материал

Короткий адрес: https://sciup.org/142199033

IDR: 142199033 | УДК: 630.27:632.937.15

Текст научной статьи Состояние корневой системы при вегетативном размножении туи западной ( thuia occidentalis L.) с использованием микробов-антагонистов в условиях Омской области

Развитие корневой системы – важнейший фактор, от которого зависит успех получения растений из укорененных черенков при вегетативном размножении. Слабое развитии корневой системы – причина плохой приживаемости при пересадке, низкой зимостойкости укорененных черенков и невысокого качества посадочного материала. Одним из важных факторов, определяющих выровненность и качество посадочного материала, являются условия, в которых находится корневая система. Это тип субстрата, его температура, светонепроницаемость, воздухопроницаемость, достаточность элементов питания для растения и наличие источников почвенной инфекции. Поэтому при размножении растений ризосфера – важнейший компонент почвенной микрофлоры [1]. Влияние почвенной микрофлоры на развитие корневой системы в большинстве случаев является определяющим как при размножении семенным, так и вегетативным способом и может сопровождаться воздействием патогенных микроорганизмов различных таксономических групп. У сеянцев подвержены заболеванию корни, стебли, хвоя [2]. У черенков в основном происходит загнивание всего черенка и образовавшихся корней [3]. Чаще всего почвенными фитопатогенами, повреждающими сеянцы и молодые корешки черенков, являются представители рода Fusarium, Pythium, Alternaria , Rhizoctonia, Erwinia, Xanthomonas и др. [4].

В решении этой проблемы перспективно направление микробного антагонизма. Использование естественных регуляторных механизмов не для полного истребления и уничтожения популяции фитофагов, а для ограничения ее развития и устранения вредоносности. В этой связи актуальны работы по поиску полезных форм микроорганизмов, способных длительное время функционировать в искусственной экосистеме, ограничивать рост популяций фитопатогенных бактерий и микромицетов, стимулировать рост и развитие растений [5].

В современных питомниках используют для укоренения различные емкости – контейнеры, ящики, горшки и кассеты, что позволяет лучше контролировать почвенные условия и параметры воздушной среды, оптимизировать рост корней у укорененных черенков [6].

Для решения данной проблемы мы поставили цель – изучить влияние биологических препаратов на основе почвенных микробов-антагонистов на рост и развитие корневой системы черенковых саженцев туи западной ( Thuja occidentalis L.), выращиваемых с закрытой корневой системой.

В России туя западная ( Thuja occidentalis L.) широко распространена в культуре в садово-парковых насаждениях всей европейской части и в азиатской– в зоне южной и средней тайги и лесостепи, на Дальнем Востоке. Хорошо переносит копоть, дым и газы и потому – это лучшая из хвойных пород для озеленения территорий промышленных предприятий. Ароматическая хвоя делает породу ценной в санитарно-гигиеническом отношении [7].

В биологической защите растений использование микробов-антагонистов является важным направлением. В последние годы выявлены биоактивные штаммы грибов и бактерий-антагонистов, обладающих комплексной активностью – фунгицидной, бактерицидной и нематицидной. Антагонистическую активность к фитопатогенным грибам проявляют почвенные грибы из рода Trichoderma (Pers.: FR.) и бактерий рода Pseudomonas [8].

Trichoderma – гриб-антагонист из отдела Ascomycota. Различные разновидности этого гриба используются в сельскохозяйственной практике в борьбе с фитопатогенами растений. Грибок нетоксичен для человека, теплокровных животных, пчел, рыб, не накапливается в почве, растениях, не влияет на вкус и запах выращенной продукции. На основе этого гриба уже созданы различные формы препаратов под названием «Триходермин». Действующим началом препаратов являются не только споры и мицелий, но и продукты метаболизма. В процессе развития Trichoderma синтезирует широкий спектр антибиотиков (глиотоксин, ви-ридин, триходермин, сацукаллин и др.), которые разрушают клеточные стенки фитопатоген-ных грибов, а также вырабатывает ростстимулирующие для растений вещества ауксиновой природы (индолилуксусную кислоту). Trichoderma способна подавлять более 60 видов патогенов – Pythium, Botrytis, Phoma, Sclerotinia, Fusarium, Ascochyta, Alternaria [9].

Бактерии-антагонисты рода Pseudomonas относятся к семейству Pseudomonadaceae. Псевдомонады – естественные обитатели ризосферы и филосферы растений, не изменяют состав агробиоценозов, безвредны для человека, животных и растений. Могут выделять в окружающую среду вещества, стимулирующие рост растений, а также индуцировать у них системную устойчивость к возбудителям заболеваний [10]. Из бактерий рода Pseudomonas выделены новые своеобразные по структуре и спектру действия антибиотические вещества – β-лактоны, один из них – флюорин, в т. ч. выделены аминогликозиды, монобактамы, псевдо-моновые кислоты, эффективные в отношении антибиотико-резистентных возбудителей заболеваний [11]. Также у ризосферных псевдомонад обнаружена способность к синтезу индо-лил-3-уксусной кислоты (ИУК) в незначительных количествах, которая стимулирует развитие корневой системы растений [12].

Объекты и методика исследований

Объектами исследования являются черенковые саженцы туи западной ( Thuja occiden-talis L .) семейства Кипарисовые ( Cupressaceae Neger ) и биопрепараты на основе живых культур микроорганизмов: гриба из рода Trichoderma – Триходермин и бактерий из рода Pseudomonas – Планриз.

Полевые опыты по оценке влияния биопрепаратов на основе живых культур микроорганизмов проводили в дендрарии учебной лаборатории при кафедре лесного хозяйства и защиты растений в 2010–2013 гг. Биопрепараты применяли по методике Г.В. Барайщук (2009) [8]. Изучали эффективность препарата Триходермина с культурой гриба Trihoderma viride, штамм Омский, титр 1-2 х 107 конидий в 1 мл при укоренении зеленых черенков туи запад- ной. Проливали субстрат 0,5%-ной суспензией препарата. Обработка 2-кратная в момент посадки и через месяц. Препарат Планриз на основе бактерий Pseudomonas fluorescens, штамм АР 33, титр 2 х 109 клеток в 1 мл. Проливали субстрат 1%-ной суспензией препарата (разведение 1 : 100), обработка 3-кратная с интервалом 15 дн.

Укорененные черенки высаживали в пластиковые контейнеры объемом 0,5 л и размещали на площадке в отделе формирования. Контейнеры устанавливали на полиэтиленовую пленку, чтобы корни из них не проросли в землю; использовали контейнеры в течение одного вегетационного периода.

При выращивании укорененных черенков применяли питательные почвенные грунты легкого механического состава [13]. Состав стандартного почвогрунта: почвогрунт № 1 (СП) – земля полевая (чернозем выщелоченный маломощный среднегумусовый), навозный перегной и речной песок (1 : 1 : 1). В почвогрунт № 2 (В), кроме основных компонентов, добавили 30% вермикулита от объема почвогрунта.

Антагонистическое действие биопрепаратов на рост и развитие корневой системы черенковых саженцев в контейнерах оценивали относительно контрольного варианта, без обработки и химического фунгицида системного действия Фундазола в процентном отношении. Фундазолом обработали почвогрунт при посадке укорененных черенков в контейнеры однократно 2%-ным рабочим раствором.

Стимулирующее действие биопрепаратов на рост и развитие корней у черенковых саженцев проводили путем сравнения действия регулятора роста растений Корневин, натурального гуминового препарата из торфа Росток и без обработки (контроль). Корневин применяли однократно методом полива. Поливали 1%-ным раствором препарата под корень через 10 дн. после высадки укорененных черенков. Росток вносили методом полива 0,001%-ным рабочим раствором 3-кратно с интервалом 15 дн.

Рост и развитие корневой системы черенковых саженцев с закрытой корневой системой изучали у саженцев первого, второго и третьего года жизни в период вегетации.

В августе корневые системы были отмыты, измерены, подсчитаны и сгруппированы по длине.

Согласно методике В.А. Колесникова [14] исследования характера роста корневой системы применительно к черенковым саженцам проводили по параметрам:

-

– длине обрастающих и ростовых корней саженца, см;

-

– количеству обрастающих и ростовых корней саженца, шт;

-

– средней длины корня саженца, см.

Между длиной и количеством корней в корневой системе существует связь, которая может быть выражена сравнительно постоянным числом, или коэффициентом [14]. Корневой коэффициент рассчитан для каждого черенкового саженца, каждого варианта опыта и каждого почвогрунта.

Статистическую обработку данных осуществляли методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1979) с использованием приложения Excel [15].

Результаты и их обсуждение

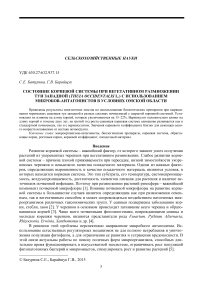

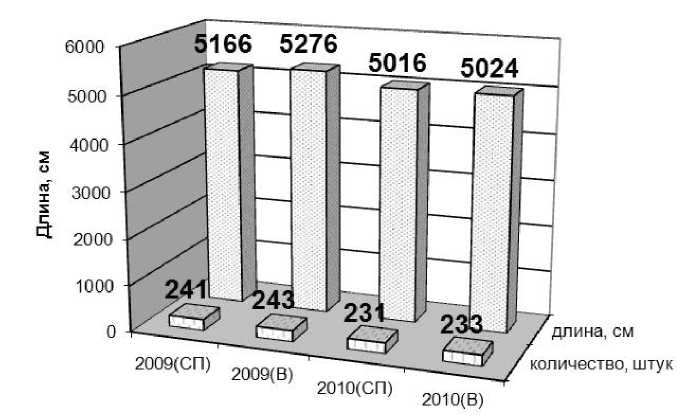

Корневая система черенковых саженцев в течение вегетационного периода растет постепенно и закономерно, образуя обрастающие и ростовые корни. С каждым новым вегетационным периодом у корневой системы молодых растений появляются новые обрастающие корни, их количество быстро нарастает (рис. 1), увеличивается длина (рис. 2). Количество корней у черенковых саженцев, выращенных с добавлением в почвогрунт вермикулита, превышает таковое у черенковых саженцев в стандартном почвогрунте.

Рис. 1. Количество корней у черенковых саженцев туи западной (среднее для 10 саженцев) (НСР 05 = 43,33)

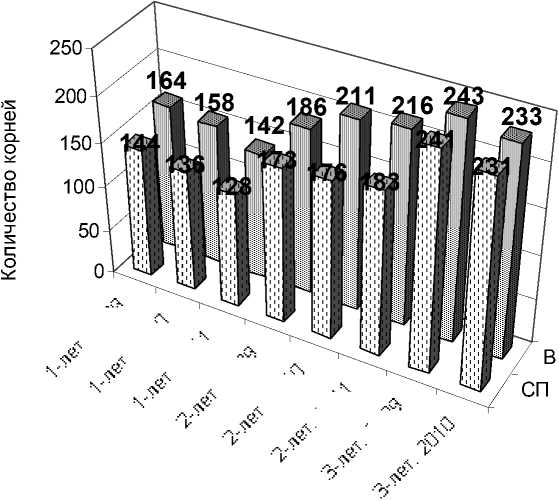

Рис. 2. Длина корней у черенковых саженцев туи западной (среднее для 10 саженцев) (НСР 05 = 65,32)

Длина корней значительно увеличивается с возрастом черенкового саженца. Корневая система у саженцев, выращенных с применением вермикулита, была значительно больше.

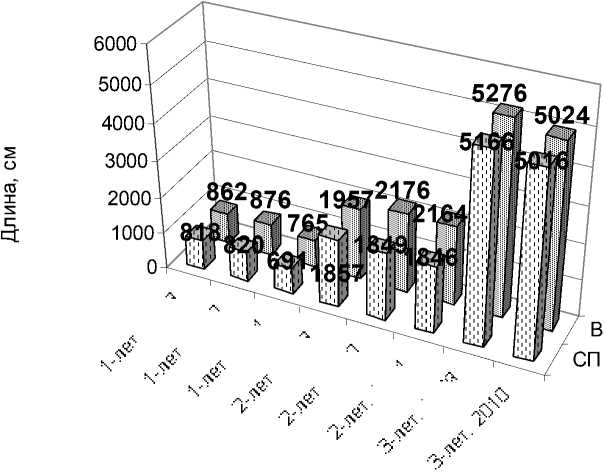

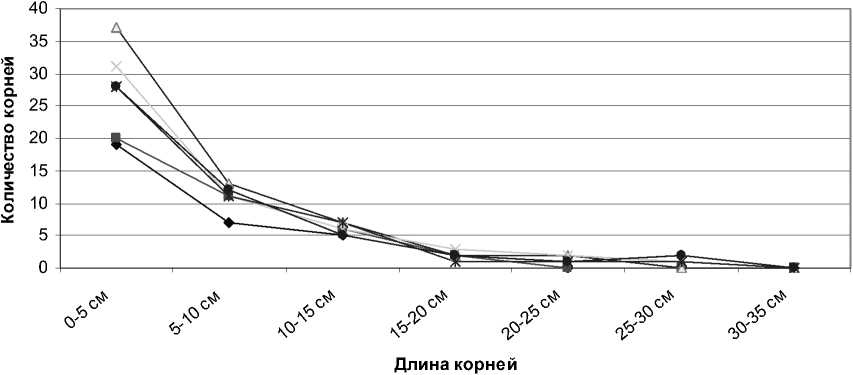

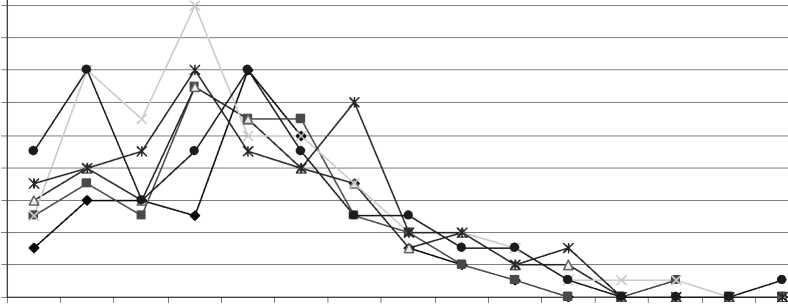

Обрастающие корни в подавляющем большинстве короткие. Длинные корни – ростовые. При подсчете корней каждой группы установлено: у однолетних черенковых саженцев преобладают главным образом короткие обрастающие корни (рис. 3). Больше корней образуется под влиянием 4-индол-3-илмасляной кислоты (ИМК), обладающей ростстимулирую-щим действием и являющейся действующим веществом препарата Корневин. Препарат Росток также влияет на формирование большего количества корней.

Рис. 3. Распределение однолетних черенковых саженцев, укорененных в стандартном почвогрунте, по длине корней (среднее по показателям 10 саженцев за три года: 2011–2013)

Та же тенденция отмечена и при выращивании саженцев в почвосмеси с вермикулитом, но корней в этой смеси образуется больше (рис. 4).

—♦— Конт роль —■ Фундазол Корнев ин —X Рост ок Планриз —• Триходермин

Рис. 4. Распределение по длине корней у однолетних черенковых саженцев, укорененных в почвогрунте с вермикулитом (среднее по показателям 10 саженцев за три года: 2011–2013)

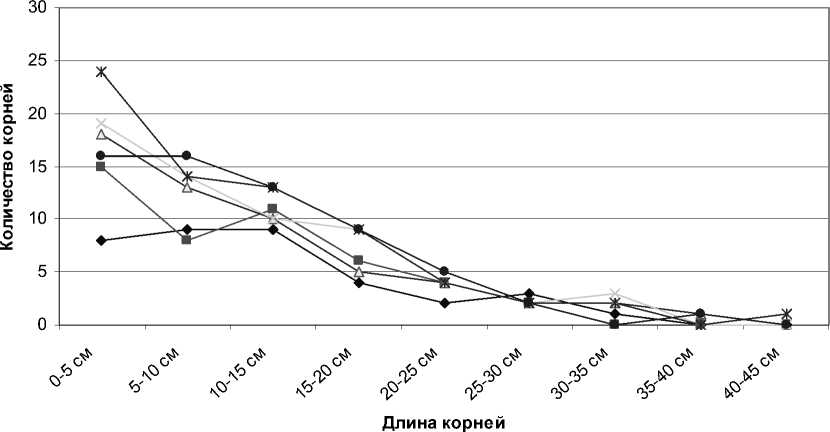

В ходе исследований у черенкованных саженцев второго и третьего года жизни отмечена наибольшая плотность обрастающих корней на глубине 10 см (рис. 5–8). У двухлетних саженцев развиваются ростовые корни. Больше их у саженцев, выращенных с применением Триходермина и Ростка, как в стандартном почвогрунте, так и в почвогрунте с вермикулитом (рис. 5, 6).

—♦ К онт роль —■ Фундазол Корнев ин —X Рост ок Планриз —• Триходермин

Рис. 5. Распределение двухлетних черенковых саженцев, укорененных в стандартном почвогрунте, по длине корней (среднее по показателям 10 саженцев за три года: 2011–2013)

Длина корней

—♦— К онт роль —■ Фундазол Корнев ин -^ Рост ок Планриз —• Триходермин

Рис. 6. Распределение по длине корней у двухлетних черенковых саженцев, укорененных в почвогрунте с вермикулитом (среднее по показателям 10 саженцев за три года: 2011–2013)

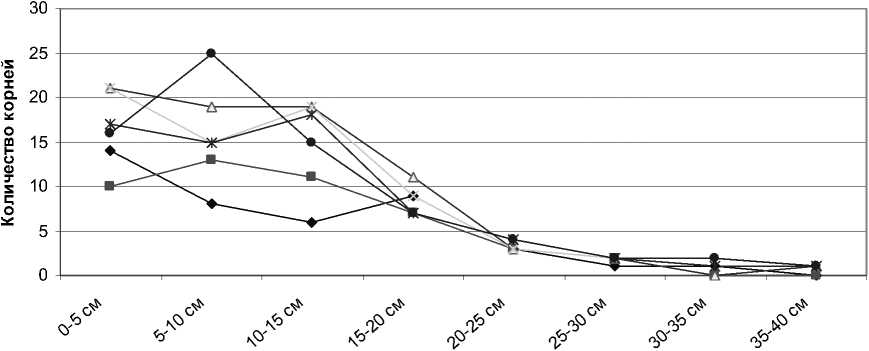

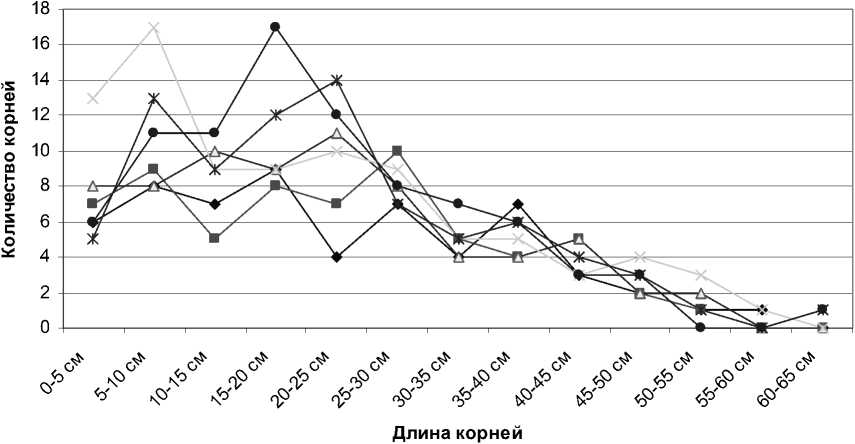

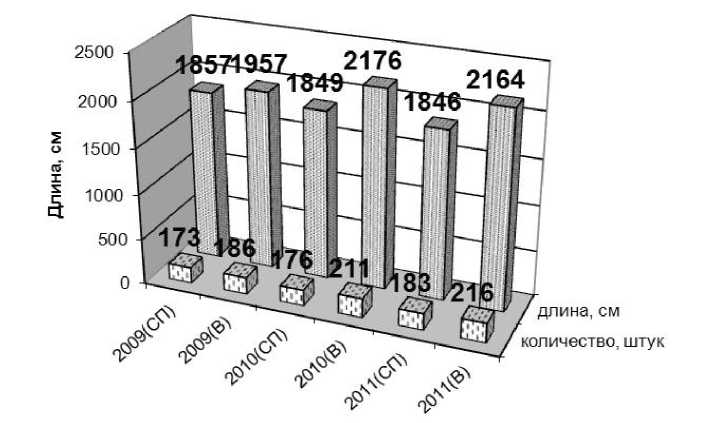

Для корневой системы трехлетних саженцев характерно большое количество как обрастающих корней – до 10 см, так и ростовых – до 65 см (рис. 7). Саженцы, выращенные с применением Триходермина, Ростка и Планриза, как в стандартном почвогрунте, так и с добавлением вермикулита, превышали по количеству корней остальные варианты опыта. Отличие заключается в том, что длина ростовых корней в почвогрунте с вермикулитом была на 10 см больше и достигала 75 см (рис. 8).

-♦ К онт роль —■ Фундазол

Корнев ин —X Рост ок —ж Планриз —• Триходермин

Рис. 7. Распределение трехлетних черенковых саженцев, укорененных в стандартном почвогрунте, по длине корней (среднее по показателям 10 саженцев за три года: 2011–2013)

Длина корней

* Контроль Фундазол Корневин -^ Росток Планриз —• Триходермин

Рис. 8. Распределение по длине корней у трехлетних черенковых саженцев, укорененных в почвогрунте с вермикулитом (среднее по показателям 10 саженцев за три года: 2011–2013)

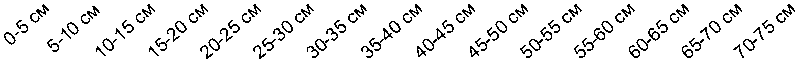

Корневой коэффициент для однолетних черенковых саженцев туи западной был рассчитан для стандартной почвосмеси (СП) и почвосмеси с вермикулитом (В), составив 5,7 и 5,4 соответственно. То есть подтверждена существующая связь между длиной и количеством корней в корневой системе у однолетних черенковых саженцев. Добавление вермикулита в почвосмесь положительно влияло на длину корней, которая достоверно превышала таковую в стандартной почвосмеси (НСР 05 = 14,15) (рис. 9).

Рис. 9. Суммарная длина и количество корней у 10 однолетних черенковых саженцев, корневые коэффициенты: СП = 5,7; В = 5,4

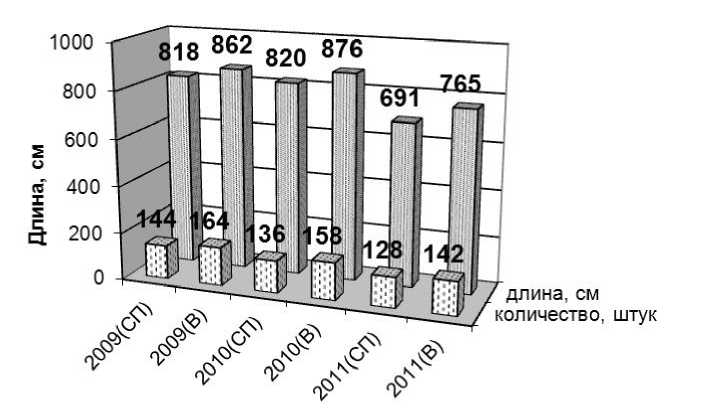

Рис. 10. Суммарная длина и количество корней у 10 двухлетних черенковых саженцев, корневые коэффициенты: СП = 10,4; В = 10,3

Рис. 11. Суммарная длина и количество корней у 10 трехлетних черенковых саженцев, корневые коэффициенты: СП = 21,5; В = 21,7

У двухлетних черенковых саженцев, выращенных в стандартной почвосмеси и с добавлением вермикулита, корневой коэффициент составил 10,4 и 10,3, а у трехлетних 21,5 и 21,7 соответственно (рис. 10, 11). Значения сходны для саженцев одного возраста, независимо от состава почвогрунта. Добавление вермикулита в почвосмесь положительно влияло на длину корней только у двухлетних черенковых саженцев (НСР 05 = 203,32), у трехлетних достоверной разницы по длине корней в сравнении со стандартной почвосмесью не отмечено (НСР 05 = 135,98).

Выводы

-

1. Изучаемые биологические препараты увеличивают длину корней в формирующейся корневой системе на 15–22%.

-

2. Вермикулит положительно влияет на рост и развитие корневой системы черенковых саженцев туи западной, в частности на длину корней в течение двух лет. На третий год роста саженцев корневая система одинаково развивается как в стандартной почвосмеси, так и с вермикулитом.

-

3. Значения корневого коэффициента близки для саженцев одного возраста, независимо от состава почвогрунта.

Список литературы Состояние корневой системы при вегетативном размножении туи западной ( thuia occidentalis L.) с использованием микробов-антагонистов в условиях Омской области

- Размножение декоративных древесных растений при интродукции/А.Т. Нурманбетова //Проблемы современной дендрологии: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР П.И. Лапина (30 июня -2 июля 2009 г., Москва). -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. -С. 257-260.

- Возбудители фузариоза в питомниках Красноярского края/Т.И. Громовых //Лесоведение. -2002. -№ 6. -С. 68-71.

- Применение биопрепаратов при укоренении черенков туи западной с закрытой корневой системой в защищенном грунте/С.Е. Батурина //Россия молодая: передовые технологии -в промышленность: материалы ΙΙΙ Всерос. молодеж. науч.-техн. конф. -Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. -Кн. 2. -С. 127-129.

- Боронин, А.М. Биопрепараты для защиты и стимуляции роста растений на основе бактерий рода Pseudomonas/А.М. Боронин, В.В. Кочетков//Защита растений в условиях реформирования агропромышленного комплекса: экономика, эффективность, экологичность: тез. докл. -СПб., 1995. -С. 292.

- Гродницкая, И.Д. Использование микробного антагонизма в защите сеянцев от инфекционных заболеваний/И.Д. Гродницкая, А.Б. Гукасян//Лесоведение. -2001. -№ 1. -С. 38-42.

- Выращивание черенковых саженцев с закрытой корневой системой и применением биологических препаратов в условиях южной лесостепи Омской области/С.Е. Батурина, Г.В. Барайщук//Актуальные проблемы развития лесного комплекса: материалы Междунар. науч.-техн. конф. 7-9 декабря 2010 г. -Вологда: ВоГТУ, 2010. -С. 25-27.

- Колесников, А.И. Декоративная дендрология/А.И. Колесников. М.: Лесная промышленность, 1974. -704 с.

- Барайщук, Г.В. Биологические основы использования безопасной защиты древесных насаждений Омского Прииртышья: монография/Г.В. Барайщук. -Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2009. -240 с.

- Хоменко Г. Триходeрма /Г. Хоменко//Полезные микроорганизмы. URL: http://journizisk.livejournal.com/tag/(дата обращения: 25.12.2013).

- Феклистова, И.Н. Синтез антибиотиков ароматической природы у бактерий Pseudomonas aurantiаca B-162: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.07/Феклистова Ирина Николаевна. -Минск, 2006. -38 с.

- Перспективы использования бактерий-антагонистов против наиболее фитопатогенных видов нематод, вирусов и грибов/Н.Д. Романенко //Агро XXI. -2008. -№ 1-3. -С. 23-27.

- Боронин, А.М. Ризосферные бактерии рода Pseudomonas, способствующие росту и развитию растений/А.М. Боронин//Соросовский образовательный журнал. -1998. -№ 10. -С. 25-31.

- ГОСТ Р 53581-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия. -Введ. 2009-20-08. -М.: Стандартинформ, 2009. -15 с.

- Колесников, В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений/В.А. Колесников. -М.: Колос, 1974. -509 с.

- Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки результатов исследований)/Б.А. Доспехов. -4-е изд., перераб. и доп. -М.: Колос, 1979. -416 с.