Состояние кожи при экспериментальном заражении овец контагиозным дерматитом

Автор: Шакирова Г.Р., Шакирова С.М.

Статья в выпуске: 4 т.248, 2021 года.

Бесплатный доступ

В результате исследования установили, что при контагиозном пустулёзном дерматите повреждения затрагивают эпидермис и дерму кожи. Наиболее сильные повреждения в эпидермисе регистрируются на 9-е сутки, в цитоплазме наблюдаются фрагменты органелл и скопления виропласта. На 22-е сутки в эпидермисе и дерме преобладают регенеративно -восстановительные процессы в виде пролиферации, дифференцировки клеток и организации межклеточного вещества.

Овцы, эпидермис, дерматит, вирусные заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/142230958

IDR: 142230958 | УДК: 619:616 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-248-4-281-285

Текст научной статьи Состояние кожи при экспериментальном заражении овец контагиозным дерматитом

Овцеводство – традиционная отрасль животноводства по всему миру. Однако в России в последние годы наблюдается тенденция к незначительному увеличению поголовья овец, причем рост количества животных отмечается в частном секторе, тогда как в крупных хозяйствах регистрируется уменьшение численности овец. Значительные затруднения в овцеводческих хозяйствах можно связать в первую очередь, с экономической ситуацией в них [3]. Во многих хозяйствах не соблюдаются зоогигиенические требования по содержанию и кормлению животных и, как следствие наблюдается распространение различных паразитарных и вирусных заболеваний. Болезни с поражением кожи [1, 2], наносят значительный экономический ущерб. Часто кроме кожи в патологический процесс вовлекаются и внутренние органы, что в конечном итоге приводит к снижению мясной и шерстной продуктивности, у овцематок снижение репродуктивного потенциала. Вирусные заболевания характеризуются тем, что охватывают одновременно значительное число животных, лечение занимает более длительное время. К таким заболеваниям относится контагиозный пустулезный дерматит [4, 5, 6], вызываемый эпителиотропным вирусом.

Целью нашей работы являлось изучение гистологии и ультраструктуры кожи под воздействием эпителиотропного вируса.

Материал и методы исследований. Исследования выполнены в условиях ветеринарной клиники Башкирского ГАУ. Для опытов по принципу аналогов было отобрано 12 ягнят 5-6 месячного возраста породы советский меринос. Из них было сформировано 2 группы, в каждой по 6 животных. Первая группа – контрольная (интактная); вторая группа – подверглись экспериментальному заражению контагиозным дерматитом. Инфицирование проводили путем нанесения эмульсии на слегка скарифицированную инъекционной иглой поверхность кожи в области верхней и нижней губ, углов рта, подбородка.

Условия ухода, содержания и кормления животных обеих групп были идентичны. Кормление осуществлялось 3 раза в день по сбалансированному рациону. В период эксперимента ежедневно утром и вечером проводили клинические наблюдения: определяли температуру, пульс, дыхание, учитывали состояние слизистых оболочек, поверхностных лимфатических узлов, следили за состоянием желудочно-кишечного тракта (аппетит, жвачка, акт дефекации).

С целью изучения морфологических изменений брали кусочки кожи путем биопсии на 3, 6, 9, 12, 22-е сутки после заражения. Для световой микроскопии срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Для ультраструктурных исследований кусочки кожи фиксировали в 2%-ном растворе глутаральдегида на фосфатном буфере Миллонинга. После этого материал промывали в фосфатном буфере (рН 7,3) и дофиксировали в 1%-ном растворе четырехокиси осмия. Заливку проводили в эпоксидную смолу аралдит. Ультратонкие срезы изучали с помощью электронного микроскопа JEM – 100 S.

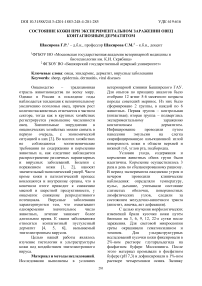

Результат исследований. В эпидермисе на 3-и сутки заболевания в отдельных кератиноцитах выявляется цитолиз с образованием в цитоплазме вакуолей, заполненных хлопьевидным материалом (Рисунок 1), расширение и вакуолизацию цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума (ГЭР), с потерей прикрепленных рибосом. Митохондрии в состоянии набухания и лизиса. В дерме увеличивается содержание нейтрофилов, макрофагов и малодифференцированных фибробластов.

На 6-е сутки многие кератиноциты резко изменены, в них отмечается внутриклеточный отек, ядра клеток набухшие, с просветлённой кариоплазмой, ядрышки увеличены в размерах, теряют компактность. В цитоплазме клетки появляются крупные вакуоли, отдельные фрагменты разрушенных органелл. В митохондриях нарушается строение внутренней оболочки, кристы исчезают. Свободные и фиксированные рибосомы набухают.

Рисунок 1 – Ультраструктура кожи больного ягненка через 3-е суток после заражения. Деструкция органоидов в кератиноците. Наличие в цитоплазме крупных вакуолей с хлопьевидным материалом. Эл. мф., ув. 20000.

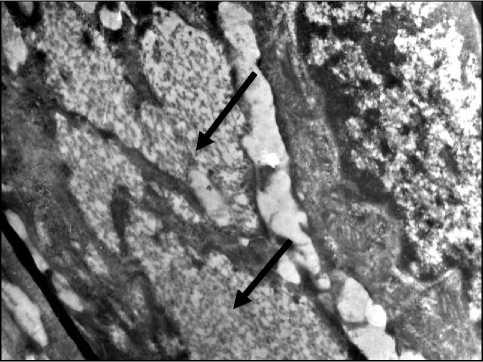

Рисунок 2 – Выраженный акантоз эпидермиса на 12-е сутки после заражения. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100.

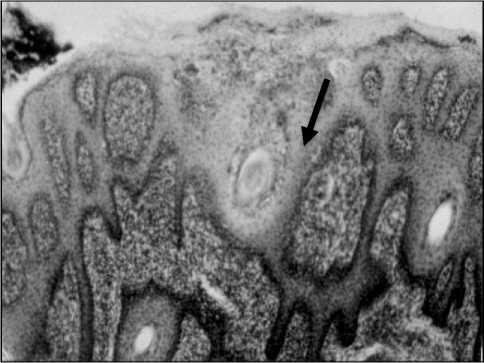

На 9-е сутки в эпидермисе отмечается гипер- и паракератоз. На поверхность кожи происходит выпотевание экссудата, отмечается некроз клеточных элементов эпидермиса. В базальном и шиповатом слоях наблюдаются акантоз (Рисунок 2), в виде образования эпителиальных выростов и тяжей различной длины и формы, которые внедряются в дерму. В кератиноцитах отмечаются осмиофобные полости и вакуоли, внутри которых расположены в большом количестве сферические образования, в отдельных имеются сердцевины овальной формы. Мы предполагаем, что эти образования относятся к незрелым формам вируса – провирионам и зрелым вирионам – вирионам Орфа, с наличием среди них вирусных частиц (Рисунок 3).

На 12-е сутки после инфицирования развиваются глубокие деструктивные изменения кожи. Роговой слой утолщается, становится более рыхлым, отмечается фрагментация его слоев за счет резкого расширения межклеточных пространств с последующим образованием полостей, где в большом количестве обнаруживаются вирусные частицы и продукты распада кератиноцитов. Наличие в роговом слое остатков ядер, кератогиалиновых гранул и гранул Орланда, которые характерны для зернистого и шиповатого слоев кератиноцитов, свидетельствует о паракератозе и выражаются в неспособности клеток эпидермиса вырабатывать кератогиалин. В ядрах зернистого слоя эпидермиса отмечали утолщение кариолеммы, кариоплазма содержит мелкозернистый материал и вакуоли. В цитоплазме митохондрии светлые с уменьшенным количеством крист. Кератогиалиновые зерна редкие, небольших размеров, низкой электронной плотности.

В процесс вакуолизации и цитолиза вовлекаются глубокие слои шиповатых клеток. Ядра шиповатых клеток набухшие, с электронно-светлыми вакуолями, в кариоплазме содержится мелкозернистый матрикс, окруженный пылевидной массой. В цитоплазме имеются крупные вакуоли и отдельные пучки тонофиламентов. ГЭР, рибосомы не выявляются. Митохондрии набухшие, в них наблюдается фрагментация крист или диффузная гомогенизация матрикса, что свидетельствует о снижении энергетического метаболизма. Плазмолемма образует многочисленные складки в виде пальцеобразных выростов, десмосомы имеют низкую электронную плотность. В расширенных межклеточных пространствах обнаруживаются фрагменты цитоплазматических отростков.

На 22-е сутки в коже больных животных преобладают регенеративно– восстановительные процессы, выражавшиеся в пролиферации, дифференцировке клеток эпидермиса и дермы, организации межклеточного вещества. В базальном слое эпидермиса отмечали усиленную пролиферацию и дифференциацию кератиноцитов. Ядра этих клеток образуют множественные выпячивания и имеют фестончатые края. В ядрах увеличивается количество хроматина, с конденсацией рибонуклеопротеидных гранул на ядерной мембране. Об активизации синтетических процессов в клетке свидетельствует наличие большого количества ядерных пор. В цитоплазме наблюдается накопление свободных рибосом, полисом, митохондрий. Значительно усиливаются метаболические процессы между эпидермисом и дермой, о чем свидетельствуют увеличение в цитоплазме базальных клеток пиноцитозных пузырьков и лизосом.

На 22-е сутки плазмолемма переходных форм базальных кератиноцитов имеет очень неровные контуры, благодаря наличию цитоплазматических выростов, глубоко уходящих в дерму. В базальных кератиноцитах усиливается синтез специфического белка эпидермиса кератина с накоплением его в цитоплазме в виде тонофиламентов, их пучки плотно располагаются в цитоплазме, отдельные пучки занимают цитоплазматические выросты и оканчиваются на десмосомах. В результате усиленной пролиферации эпителия в базальном слое происходит замещение погибших клеток новыми. Клетки шиповатого слоя, прилегающие к базальным кератиноцитам, имеют полигональную форму. Ядра шиповатых клеток неправильной формы, с множественными изгибами. Гетерохроматин утолщен, местами с перерывами и занимает периферическое положение в кариоплазме. В цитоплазме обилие рибосом, полирибосом. Митохондрии, располагаясь в околоядерной зоне, имеют хорошо выраженные кристы, электронноплотный матрикс. Тонофиламенты образуют концентрические сгущения около ядра. В верхних слоях эпидермиса длинная ось шиповатых клеток располагается параллельно поверхности кожи, образуя клеточные пласты, которые связаны между собой многочисленными пальцеобразными выростами и формирующимися десмосомами. Ядра этих клеток приобрели уплотненную форму. В цитоплазме значительно увеличивается количество тонофибрилл, обнаруживаются многочисленные электронноплотные гранулы. В зернистом слое эпидермиса отмечали исчезновение органелл с накоплением в цитоплазме большого количества кератогиалиновых гранул. Эти изменения свидетельствуют о нормализации в эти сроки ультраструктуры клеток в верхних слоях эпидермиса.

При контагиозном пустулезном дерматите в дерме пораженной кожи наблюдаются значительные изменения в мембранных органелл в стенках кровеносных сосудов и базальной мембране.

строении коллагеновых волокон,

Рисунок 3 – Кожа больного ягненка на 9-е сутки. Виропласт, вегетативные и зрелые формы вируса. Эл. мф., ув. 20000.

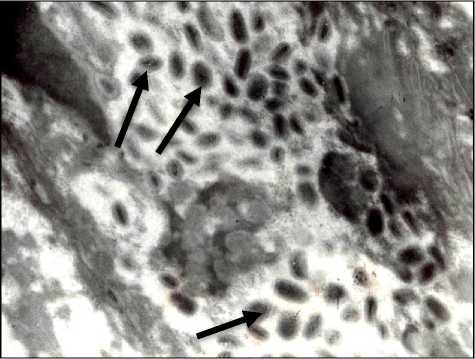

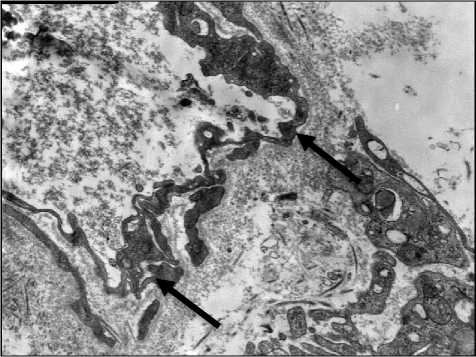

Рисунок 4 – Кожа больного ягненка на 9-е сутки. В кровеносном сосуде эндотелиоциты высокой электронной плотности, образуют цитоплазматические отростки. Эл. мф., ув. 16000.

На 6 сутки после заражения в дерме коллагеновые волокна располагаются рыхло, наблюдается расщепление фибриллярных структур и появление зернистых элементов, что указывает на деструкцию и лизис. В кровеносных сосудах эндотелиальные клетки набухшие, цитоплазма низкой электронной плотности, т.к. рибосомы и мелкогранулированная гиалоплазма подверглись лизису, митохондрии утрачивают часть крист и уменьшены.

На 9 сутки наблюдали признаки морфофункционального изменения эндотелиальных клеток в кровеносных капиллярах, в них увеличивается электронная плотность (Рисунок 4). Ядра эндотелиоцитов увеличены в объеме, становятся многолопастными. Наружная мембрана эндотелиальной клетки образует множество овоидных инвагинаций в цитоплазму, формируя микропиноцитозные везикулы, межэндотелиальные щели расширены. В цитоплазме увеличивается число рибосом и митохондрий. В просвете сосудов количество форменных элементов крови увеличено. Рядом с гемокапиллярами обнаруживаются единичные эритроциты.

Заключение. Таким образом, проведение экспериментального заражения овец позволило наблюдать последовательный характер деструктивных процессов, наиболее выраженных в поверхностных слоях кожи. В большинстве клеток отмечается кариолизис, ядра имеют лишь кариолемму. Наиболее сильные повреждения в эпидермисе регистрируются на 9-е сутки, в цитоплазме наблюдаются фрагменты мембранных органелл и скопления виропласта. В кровеносных капиллярах в эндотелиоцитах наблюдается кариолизис, расширение цистерн ГЭР, набухание митохондрий. На 22-е сутки преобладают регенеративно восстановительные процессы, в виде пролиферации, дифференцировки клеток эпидермиса и дермы, организации межклеточного вещества.

Резюме

В результате исследования установили, что при контагиозном пустулёзном дерматите повреждения затрагивают эпидермис и дерму кожи. Наиболее сильные повреждения в эпидермисе регистрируются на 9-е сутки, в цитоплазме наблюдаются фрагменты органелл и скопления виропласта. На 22-е сутки в эпидермисе и дерме преобладают регенеративно – восстановительные процессы в виде пролиферации, дифференцировки клеток и организации межклеточного вещества.

Список литературы Состояние кожи при экспериментальном заражении овец контагиозным дерматитом

- Багамаев, Б.М. Патологические изменения при дерматитах овец /Б.М. Багамаев, С.Н. Забашта [и др.]//Вестник КрасГАУ. - 2017. - № 11 (134). - С. 79-84.

- Багамаев, Б.М. Распространение дерматитов паразитарного происхождения у овец в хозяйствах Северного Кавказа / Б.М. Багамаев // Российский паразитологический журнал. - 2014. - № 3. - С. 15-19.

- Мороз, В.А. Овцеводство как отрасль в прошлом, настоящем и будущем России / В.А. Мороз, Я.И. Имигеев // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. - 2008. -№ 2 (11). - С. 101-109.

- Шакирова, Г.Р. Функциональная морфология при контагиозном пустулезном дерматите овец / Г.Р. Шакирова, У.Г. Кадыров, А.Г. Насыров, С.М. Шакирова // Министерство сельского хозяйства РФ, БГАУ. - Уфа, 2008. - 123 с.

- Шакирова, Г.Р. Морфологические изменения в коже и печени при мелофагозе овец / Г.Р. Шакирова, С.М. Шакирова, Ш.М. Абдуллин // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. -2005. - № 6. - С. 391-392.

- Шевкопляс, В.Н. Особенности клинического проявления контагиозного пустулезного дерматита (контагиозной эктимы) овец и коз / В.Н. Шевкопляс, А.В. Мищенко, В.А. Мищенко [и др.]// В ете р ина р ия Кубани. - 2016. - № 5. - С. 4-7.