Состояние постуральных функций при болезни Паркинсона по данным компьютерной стабилометрии

Автор: Третьякова Наталья Александровна, Повереннова Ирина Евгеньевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 4 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Постуральные нарушения являются одними из наиболее инвалидизирующих клинических симптомов болезни Паркинсона. Цель: изучение особенностей постурального контроля при разных клинических формах болезни Паркинсона с помощью компьютерной стабилометрии. Материалы и методы. Клинико-нейрофизиологический анализ проведен у 148 пациентов с болезнью Паркинсона, которые были разделены на группы с акинетико-ригидной, ригидно-дрожательной и дрожательно-ригидной формами заболевания. Всем больным производилось статическое стабилометрическое исследование с помощью лечебно-диагностического комплекса «МБН — Биомеханика» (НМФ МБН, Москва). Результаты исследования свидетельствуют о значительном снижении компенсаторных возможностей поддержания равновесия и основной стойки при болезни Паркинсона вне зависимости от клинической формы заболевания. Отмечается увеличение ряда значений показателей стабилограмм: площади и длины статокинезиограмм, скорости перемещения центра давления. Выявлено, что тремор покоя оказывает значительное влияние на увеличение значений таких показателей, как длина статокинезиограммы, скорость перемещения центра давления и уровень 60% мощности спектра по сагиттальной плоскости. Выявлена диссоциация между клинической выраженностью постуральной неустойчивости и ста-билометрическими показателями, отражающими состояние вертикального баланса тела. Показана важность проведения дифференцированного подхода при проведении стабилометрического анализа у пациентов с разными формами болезни Паркинсона. Заключение. Компьютерная стабилометрия позволяет объективизировать нарушения постуральных функций и оценивать их состояние в динамике

Болезнь паркинсона, диагностика постуральных нарушений, компьютерная стабилометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14917428

IDR: 14917428

Текст научной статьи Состояние постуральных функций при болезни Паркинсона по данным компьютерной стабилометрии

-

1Вв едение. Болезнь Паркинсона — одно из наиболее часто встречающихся хронических заболеваний нервной системы, связанное с дегенерацией нигростриатных нейронов и нарушением функции базальных ганглиев [1–6].

Основными клиническими проявлениями заболевания являются гипокинезия, ригидность, тремор и постуральные расстройства. Нарушения ходьбы и постуральной устойчивости относятся к числу основных проявлений болезни Паркинсона и развиваются на определенном этапе у всех пациентов [7–11]. Под постуральной неустойчивостью понимают нарушение способности удерживать равновесие при изменении положения тела или ходьбе [1]. До настоящего времени не существует единой точки зрения относительно механизмов развития постуральной неустойчивости при болезни Паркинсона. У больных с паркинсонизмом позные нарушения в сочетании с гипокинезией и ригидностью часто являются причиной спонтанных падений. По данным ряда авторов, ежедневные падения встречаются у 13% больных [12, 7, 2, 6].

Целью работы явилось изучение функции равновесия и анализ двигательных нарушений у пациентов с различными клиническими формами болезни Паркинсона с помощью компьютерной стабилометрии.

Методы. Проведено комплексное обследование 148 пациентов с установленным диагнозом болезни Паркинсона. Возраст больных колебался от 63 лет до 101 года и в среднем составил 80,32±12,67 года. Мужчин было 108, женщин 40. Пациентов со второй стадией заболевания (по Hoehn M. и Yahr M.) было 37 (25,0%), с третьей 91 (61,49%), с четвертой 20 (13,51%). В исследование не включались больные с первой и пятой стадиями, так как у первых — постуральные нарушения отсутствовали, а вторые — утратили возможность сохранять баланс тела в основной стойке без посторонней помощи. Продолжительность заболевания варьировала от 1 года до 20 лет и в среднем составила 9,7±4,0 года. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от клинической формы заболевания: в I группу вошли 40 (27,03%) больных с акинетико-ригидной формой болезни Паркинсона, во II — 55 (37,16%) с ригиднодрожательной и в III — 53 (35,81 %) с дрожательно-ригигидной формой. Всем больным было проведено комплексное обследование, включающее неврологи-

ческий осмотр, количественную оценку двигательных нарушений с помощью II и III части Унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (Unified Parkinson`s Disease Rating Scale — UPDRS) и дополнительные методы исследования (электроэнцефалография, электромиография, КТ или МРТ головного мозга).

Всем больным производилось стабилометриче-ское исследование с помощью лечебно-диагностического комплекса «МБН — Биомеханика» (НМФ МБН, Москва). Принцип стабилометрии основан на регистрации текущих координат и колебаний проекции общего центра массы человека в вертикальной позе на площадь опоры с учётом массы и роста пациента. Стабилометрия осуществлялась в специально оборудованном помещении в присутствии врача. В исследовании применялись установки стоп пациента на платформе по европейской и американской позиции. От момента готовности пациента до начала исследования выдерживался промежуток времени не менее 20 секунд для того, чтобы избежать изменения параметров от переходных процессов (Winter D.A., 1995). Время регистрации стабилограммы составляло не менее 50 секунд, что связано с частотой опроса датчиков. С целью получения корректных данных проводилось два последовательных стаби-лометрических прохода в каждой позиции с перерывом 40 секунд.

Для процесса статистического анализа использовалась ПЭВМ класса Pentium IV с тактовой частотой 2,4 Ггц и ОЗУ 4 Гб и операционной системой Windows — Vista. Анализ проводился при помощи современных пакетов статистического анализа: 1. Statgraphics Plus for Windows версии 4.0 и Statistica for Windows версии 8.0

Для работы применялись статистические методы описательной статистики, корреляционного анализа, определения достоверности разницы между данными в основных группах. Полученные данные были сформированы по однородности признаков в выборке, и для каждого из них определены статистические распределения. На основании полученных результатов осуществлен выбор метода статистического анализа. Для анализа принадлежности выборок с переменными, характеризующимися нормальным (Гауссовым) распределением, был использован критерий Стьюдента.

Вычисляли средние величины М, среднюю ошибку стандартного отклонения m, t-критерий Стьюдента, вероятность различия р. Разницу считали достоверной при р<0,05.

Результаты. В неврологическом статусе у больных I группы преобладали гипокинезия и мышечная ригидность. У пациентов II группы наряду с тремором, который, как правило, ограничивался одной конечностью, не всегда был постоянным во времени и небольшим по амплитуде, отмечались гипокинезия и умеренно повышенный мышечный тонус по типу «зубчатого колеса». В III группе исследования тремор покоя был постоянным, генерализованным, амплитуда и частота его была выраженной. Нарушения позы, тенденция к спонтанным падениям наблюдались при всех клинических формах заболевания, но при акинетико-ригидной и ригидно-дрожательной отмечалась более значимая постуральная неустойчивость, чем при дрожательно-ригидной форме. Падения чаще отмечались у пациентов I и II групп — 12 (8,11 %) и 13 (8,78%) соответственно, в III группе таких больных было 9 (6,08%).

Стабилометрическая картина складывалась из смещения среднего положения центра давления в заднебоковом направлении. Значение параметра «среднее положение центра давления» во фронтальной плоскости (Х) (Х1=11,95±9,68; Х2=12,11±10,37; Х3=10,63±8,05) у всех больных отклонялось от нормы, что свидетельствует об оказываемой неравномерной нагрузке на нижние конечности в вертикальном положении, обусловленной различными причинами: последствиями ОНМК, остеохондрозом, деформирующим остеоартрозом и др. В сагиттальной плоскости «среднее положение центра давления» (Y) было незначительно смещено вперёд относительно среднего значения нормы, независимо от формы заболевания (Y1=23,76±15,18; Y2=24,29±13,37; Y3=25,34±15,63). «Девиация от среднего положения центра давления» по фронтальной линии (х) (х1=11,87±7,91; х2=12,65±5,90; х3=12,30±7,23) у всех больных превышала норму в два раза, при этом «девиация от среднего положения центра давления» по сагиттальной линии (у) (у1=15,66±5,49; у2=16,93±7,50; у3=17,25±5,60) имела значение, близкое к норме. Полученные данные свидетельствуют о преимущественной нестабильности основной стойки по фронтальной плоскости у всех пациентов, вне зависимости от клинической формы болезни Паркинсона, но при этом сохраняется физиологический механизм поддержания основной стойки: балансировка в голеностопных суставах за счёт работы трёхглавой мышцы голени.

«Площадь статокинезиограммы» (S) (S1=646,25±564,04; S2=742,35±596,97; S3=736,34±639,40) соответствовала клиническим проявлениям нарушений статики, во II и III группе отмечалось максимальное отклонение данного параметра относительно нормы, несмотря на то что при клинико-неврологическом осмотре наиболее значимая постуральная неустойчивость наблюдалась у больных I и II групп. Можно предположить, что тремор покоя оказывает влияние на данный стаби-лометрический показатель, поэтому не корректно использовать его для определения степени выраженности постуральной неустойчивости у пациентов преимущественно дрожательных форм заболевания. «Длина статокинезиограммы» (L) (L1=928,42±429,97; L2=1099,5±637,71; L3=1344,3±845,13), «скорость перемещения центра давления» (V) (V1=18,15±8,46; V2= 21,38±12,38; V3=26,17±16,54), коэффициент LFS — длина пути за единицу площади (LFS1=2,27±1,42; LFS2=2,21±1,49; LFS3=2,73±1,72) значительно превышали нормальные показатели во всех трех груп- пах, но имели большие отклонения от нормы у пациентов с дрожательно-ригидной формой, что можно также объяснить механическим влиянием тремора покоя. Угол между сагиттальной линией и плоскостью, в которой происходит максимальное число колебаний стабилограммы (Угол) (Угол 1=16,17±13,86; Угол 2=15,77±16,47; Угол 3=20,78±18,86), также значительно превышал нормальные значения во всех группах и отражал патологическую флексорную по-зную установку.

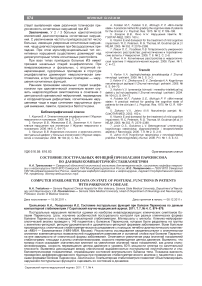

В табл. 1 и 2 представлены параметры стабило-грамм, полученные в европейской и американской позициях у пациентов трех групп, а также нормативные данные. Результаты проведенного исследования показывают значительное снижение компенсаторных возможностей поддержания равновесия и основной стойки при болезни Паркинсона вне зависимости от клинической формы заболевания. Об этом свидетельствует увеличение значений показателей ста-билограмм: среднее положение центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях, значительное увеличение параметров площади и длины стато-кинезиограмм (S, L), скорости перемещения центра давления (V).

С целью дифференциальной диагностики клинических форм болезни Паркинсона сравнивались средние значения одноименных параметров стаби-лограмм между собой и определялась статистическая значимость их отличий. Как следует из данных табл. 3, больные с дрожательно-ригидной формой достоверно отличались от пациентов с акинетико-ри-гидной и ригидно-дрожательной формами по таким показателям, как «длина статокинезиограммы» (L) (1344,328 мм, 928,419 мм и 1099,539 мм), «скорость перемещения центра давления» (V) (26,175 мм / с, 18,153 мм / с и 21,376 мм / с) и «частота, отсекающая 60% энергии спектра по сагиттальной составляющей» (60% ЭY) (1,732 Гц, 1,321 Гц и 1,389 Гц).

В проводимых исследованиях время являлось постоянной величиной, поэтому длина пути, пройденного центром давления (L), отражает величину колебаний и их частоту одновременно. «Скорость перемещения центра давления» (V) является комплексным параметром, на него оказывают влияние два основных фактора: величина девиации центра давления и частота. У пациентов с дрожательно-ригидной формой заболевания преобладал в клинической картине тремор покоя, что нашло отражение в данных стабилометрических показателях.

Анализ спектра частот, как способ математической обработки колебаний центра давления, позволяет определить основную частоту и амплитуду колебаний центра давления.

При дрожательно-ригидной форме, по сравнению с акинетико-ригидной и ригидно-дрожательной, происходит достоверное смещение спектра колебаний по сагиттальной составляющей в сторону более высокой частоты, что можно объяснить преобладанием гиперкинеза в клинической картине. Единственным достоверным отличием акинетико-ригидной формы от ригидно-дрожательной является частота третьей максимумы по фронтальной составляющей (FrX3) (0,891 Гц и 0,748 Гц), которая смещена в высокочастотную область, но находится в пределах нормы (0,75–0,90 Гц).

Получены достоверные различия стабиломе-трических показателей в исследовании с установкой стоп в американской позиции между группами (табл. 4). Как видно, пациенты с дрожательно-ри-

Параметры стабилограмм (европейская позиция)

Таблица 1

|

Характери- |

Х, мм |

У, мм |

х, мм |

у, мм |

L, мм |

S, мм² |

LFS, 1/мм |

V, мм/с |

Угол, Град |

|

стики Норма |

1,1±10,8 |

29,2±28,2 |

5,4 |

14,1 |

435,3±154,2 |

99,5±84,4 |

1,01 |

10,6± |

0,00 |

|

I группа |

11,95± |

23,76± |

11,87± |

15,66± |

928,42± |

646,25± |

2,27± |

18,15± |

16,17± |

|

9,68 |

15,18*** |

7,91 |

5,49 |

429,97*** |

564,04 |

1,42*** |

8,46*** |

13,86*** |

|

|

II группа |

12,11± |

24,29± |

12,65± |

16,93± |

1099,5± |

42,35± |

2,21± |

21,38± |

15,77± |

|

10,37** |

13,37*** |

5,90 |

7,50 |

637,71*** |

596,97 |

1,49*** |

12,38 *** |

16,47*** |

|

|

III группа |

10,63± |

25,34± |

12,30± |

17,25± |

1344,3± |

736,34± |

2,73± |

26,17± |

20,78± |

|

8,05 |

15,63*** |

7,23 |

5,60 |

845,13*** |

639,40 |

1,72*** |

16,54*** |

18,86*** |

П р и м еч а н и е : звездочками обозначены показатели, достоверно различающиеся на разных стадиях лечения: *** – p<0,001; ** – p<0,05;

* – p<0,01.

Параметры стабилограмм (американская позиция)

Таблица 2

|

Характери- |

F, мм |

S, мм |

f, мм |

s, мм |

L, мм |

S, мм² |

V, мм/с |

Угол, град |

|

стики Норма |

0,0 |

50,0 |

8,0 |

8,0 |

435,3 |

201,06 |

10,6 |

0,00 |

|

I группа |

14,88± |

72,89± |

10,75± |

15,81± |

1012,1± |

604,86± |

17,49± |

14,49± |

|

10,64*** |

22,41*** |

7,85 |

6,11 |

467,59*** |

613,26 |

7,58*** |

12,87* |

|

|

II группа |

12,48± |

64,77± |

10,02± |

17,72± |

1099,6± |

584,47± |

19,47± |

17,40± |

|

10,09*** |

23,76* |

5,77 |

7,54 |

571,35*** |

498,55 |

9,90*** |

13,59*** |

|

|

III группа |

11,21± |

57,91± |

10,23± |

16,77± |

1322,0± |

640,79± |

23,17± |

17,35± |

|

9,29* |

24,18 |

9,13 |

6,92 |

798,56*** |

962,51 |

12,61*** |

16,49*** |

П р и м еч а н и е : звездочками обозначены показатели, достоверно различающиеся на разных стадиях лечения: *** – p<0,001; ** – p<0,05;

* – p<0,01.

Таблица 3

Статистически достоверные различия стабилометрических показателей между группами (европейская позиция)

Обсуждение. В проведенном исследовании выявлена диссоциация между клинической выраженностью постуральной неустойчивости и стаби-лометрическими показателями, отражающими вертикальный баланс тела (L — длина, S — площадь статокинезиограммы и V — скорость перемещения центра давления) [8]. Можно предположить, что тремор покоя сыграл возмущающую роль в увеличении данных стабилометрических показателей, поэтому они не могут являться нейрофизиологическими маркерами постуральной неустойчивости у пациентов преимущественно дрожательных форм заболевания [13]. У больных же преимущественно ригидных форм болезни Паркинсона можно рассматривать «длину», «площадь» и «скорость», как показатели, отражающие выраженность нарушений статики, что свидетельствует о важности дифференцированного подхода при проведении стабилометрического анализа у пациентов с разными клиническими формами болезни Паркинсона. До настоящего времени в литературе отсутствовали работы, посвященные дифференцированному клинико-стабилометрическому анализу разных фенотипов БП. Этим можно объяснить отсутствие единого подхода к трактовке стаби-лометрических изменений при болезни Паркинсона и значительный разброс данных, получаемых разными исследователями при стабилометрии [14, 15].

Являясь условно двумя полюсами в клинической картине болезни Паркинсона, преимущественно ригидные и дрожательные формы с высокой степенью достоверности отличаются друг от друга по следующим стабилометрическим показателям: «длина статокинезиограммы» (L), «скорость перемещения центра давления» (V) и «частота, отсекающая 60% энергии спектра по сагиттальной составляющей» (60% ЭY). Увеличение данных показателей при дрожательных фенотипах можно рассматривать как ста-билометрическое отражение тремора покоя.

Заключение. Результаты стабилометрического исследования при различных клинических формах болезни Паркинсона показывают, что большинство параметров стабилограмм с высокой достоверностью отличаются от нормы. Для паркинсонизма при проведении стабилометрического исследования характерным является достоверное отклонение от нормы значения параметра «среднее положение центра давления» по фронтальной линии, значительное увеличение стабилометрических показателей (длина, площадь, «коэффициент LFS», скорость, угол). Это делает возможным использование компьютерной стабилометрии для объективной диагностики неврологических проявлений болезни Паркинсона.

Во всех группах базовые параметры статокине-зиограммы, такие, как «длина статокинезиограммы» и «скорость перемещения центра давления» (L,V), превышали норму более чем на 70%, а параметр «площадь статокинезиограммы» (S) — более чем на 200%, что указывает на значительную напряженность работы компенсаторных звеньев статокинети-ческой системы по поддержанию вертикальной позы и на клинически выраженную степень постуральной неустойчивости, вне зависимости от клинической формы болезни Паркинсона. Такое сочетанное отклонение базовых параметров от нормы косвенно свидетельствует об органическом генезе нарушений статики при данном заболевании.

При дрожательно-ригидной форме значения показателей «длина статокинезиограммы» (L), «скорость перемещения центра давления» (V) и «уровень 60% мощности спектра» по сагиттальной плоскости достоверно отличаются от стабилометрических показателей при акинетико-ригидной и ригидно-дрожательной формах, и в цифровом выражении «длина» превышает 1300 мм, «скорость» 25 мм / с, а «уровень 60% мощности спектра» по сагиттальной плоскости — 1,6 Гц, что свидетельствует о нарушениях основной стойки (с учетом механического влияния тремора покоя на стабилометрические показатели).

С учетом выявленной диссоциации между клинической выраженностью постуральной неустойчивости и стабилометрическими показателями, отражающими вертикальный баланс тела (L, S, V), рекомендуется проводить дифференцированный подход при проведении стабилометрического анализа у пациентов с разными клиническими формами болезни Паркинсона.

Список литературы Состояние постуральных функций при болезни Паркинсона по данным компьютерной стабилометрии

- Дамулин И. В., Жученко Т.Д., Левин О. С. Нарушения равновесия и походки у пожилых/под ред. Н.Н. Яхно, И. В. Дамулина//Достижения в нейрогериатрии. М.: ММА, 1995. С. 71-97.

- Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн A.M. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма. М.: Медицина, 2000. 416 с.

- Постуральные нарушения при болезни Паркинсона/Е.А. Карпова, И.А. Иванова-Смоленская [и др.]//Неврол. журн. 2003. № 2. С. 36-42.

- Карпова Е.А. Постуральные нарушения при болезни Паркинсона (клинико-стабилометрический анализ): дис.... канд. мед. наук. М., 2003. 114 с.

- Протокол ведения больных: болезнь Паркинсона. М.: НЬЮДИАМЕД 2006. 184 с.

- Жученко Т.Д., Вейн A.M., Голубев В.Л. Сосудистый паркинсонизм//Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1998. Т. 98, № 4. С. 62-65.

- Бабакова И.А., Гурфинкель B.C. Точность поддержания положения проекции общего центра масс человека при стоянии//Физиология человека. 1995. № 21 (3). С. 65-74.

- Скворцов Д. В. Клинический анализ движений: анализ походки. М.: НМФ «МБН»., 1996. 344 с.

- Шток В. Н., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона/под ред. В. Н. Штока, И. А. Ивановой -Смоленской, О. С. Левина//Экстрапирамидные расстройства: рук-во по диагностике и лечению. М.: МЕДпресс-информ. 2002. С. 87-124.

- Ayman Mohamed E.L. Video posturography near the limit of stability. 1998. P. 36-38.

- The evolution of diagnosis in early Parkinson's disease: Parkinson Study Group/J. Jankovic, A. H. Rajput, M. P. McDermott [et al.]//Arch. Neurol. 2000. Vol. 57. P. 369-372.

- Антоненко Л.М., Дамулин И. В. Особенности нарушений равновесия и ходьбы при болезни Паркинсона, прогрессирующем надъядерном параличе, мультисистемной атрофии//Неврол. журн. 2005. № 3. С. 41-50.

- Клинико-стабилометрический анализ постуральных нарушений при болезни Паркинсона/Е.А. Карпова, И.А. Иванова-Смоленская, Л.А. Черникова//Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2004. № 1. С. 20-23.

- Clinical correlates of motor performance during paced postural tasks in Parkinson's disease/D. J. Beckley, V P. Panzer, M.P. Remler[etal.]//J. Neurol. 1995. Vol. 132. P. 133-138.

- The limits of equilibrium in young and elderly normal subjects and in parkinsonians/M. Shieppati, M. Hugon, M. Grasso [et al.]//Electroenceph. Clinical Neurophysiology 1994. P. 286-298.