Состояние проблемы диагностики и лечения электротермических ожогов в Самарском регионе

Автор: Толстов А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Практикующему врачу

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Нами проведен анализ лечения больных с электротермическими ожогами за 11 лет. Всего за этот период на стационарном лечении находились 235 больных с электротравмой. Частота электротермических ожогов составила от 1,25% до 2,5% в год. Среди всех пострадавших - 119 детей (50,6%). При этом летальность среди пораженных с электротравмой была на уровне 2,5%. Генерализованная инфекция в виде сепсиса и бактериемии может встречаться у 13,6% пострадавших. Разработана собственная классификация электротравмы.

Электротравма, пораженные, инвалидность, генерализованная инфекция

Короткий адрес: https://sciup.org/14916801

IDR: 14916801

Текст научной статьи Состояние проблемы диагностики и лечения электротермических ожогов в Самарском регионе

По данным современной литерат^ры, диа^ности-^а и лечение эле^тротравмы остается а^т^альной проблемой и, ^а^ видно из табл. 1, встречается от 1,1 до 8% ^линичес^их наблюдений.

Определение ^раниц и ^л^бины повреждения т^аней имеет принципиальное значение не толь^о при лечении, но и для про^ноза эле^тротравмы. В.К. Г^-са^ с соавторами (2000 ^.) разработали ряд методи^ определения объема и ^л^бины поражения т^аней при с^бфасциальных поражениях эле^тричес^им то^ом. При ^омпьютерной томо^рафии пораженных частей тела определяются без^словные призна^и ^ибели т^аней в виде снижения плотности за счет оте^а, неоднородности стр^^т^ры и потери нормальной архите^тони^и т^аней. Эле^трофизиоло^ичес^ий п^н^ционный способ, ^оторый основан на явлении отс^тствия потенциалов действия ^ нежизнеспособных мышечных воло^он, позволяет диа^ностировать не^роз мышц ^онечностей под неповрежденной ^о-жей. Метод оцен^и жизнеспособности т^аней по ^ри-сталло^рафичес^ой ^артине раствора, пол^ченно^о из биоптата, демонстрир^ет, что в местах т^анево^о не^роза расположение ^ристалличес^их «веточе^» неправильной формы, хаотичное, без чет^их ^раниц и центров ^ристаллизации (В.К. Г^са^, Э.Я. Фисталь, Э.Ф. Баринов, А.А. Шт^тин, 2000 ^.).

Ряд авторов при высо^овольтных ожо^ах использовали в ^ачестве дополнительных методов ЯМР-ис-следование и ^онтрастн^ю селе^тивн^ю артерио^ра-фию (А.Г. Баинд^рашвили, К.А. Афоничев, Е.В. Цветаев, 2000 ^.). В отличие от них, В.К. Г^са^, Э.Я. Фисталь ан^ио^рафичес^ие исследования в ^ачестве диа^но-стичес^ой меры при поражении массивов т^аней считают пра^тичес^и бесполезными и ре^оменд^ют использовать их толь^о для определения ^ровня амп^- тации конечностей. Некоторые авторы советуют проводить УЗИ исследование се^ментов ^онечностей выше эле^троожо^а с целью выявления оте^а мышц и определения показаний к их декомпрессии (В.Н. Березин, А.Л. Дегтярев, Е.В. Зверев, 2002 г.). Другие авторы для диа^ности^и ^л^бины ожо^а использовали метод сцинтиграфии (В.Г. Борисов, 1995 г.; I.S. Cason, 1981 г.). Многие хирурги продолжают утверждать, что при эле^тричес^их и др^^их ожо^ах с повреждением ^л^бо^их стр^^т^р т^аней ни один из методов не дает объективной оценки глубины деструктивных изменений (Н.Е. Повстяной с соавт., 1990 г.; М.Ю. Коростылев с соавт., 1996 г.; О.О. Петриченко с соавт., 1998 г.). Т.Г. Григорьева с соавт. (1996 г.) решение задач ди-а^ности^и ^л^бины и объема омертвевших т^аней реализовала путем дистанционной радиотермографии с компьютерной обработкой данных по оригинальной методике. Не менее важной при ожогах IV степени является ранняя диагностика глубины и распространенности остеонекроза, особенно в области свода черепа. Н.А. Ткаченко (1998 г.), В.Н. Филатов с соавт.(1998 г.) пытались определить глубину ожога путем инфракрасного зондирования с использованием тепловизионной техники.

Однако мы не видим в литературе четких положений по диагностике глубины электротермических поражений и критериев оценки тяжести пострадавших.

Материалы и методы исследования. Нами разработана методика диагностики бактериемии у обожженных, которая позволяет поставить предварительный этиологичес-кий диагноз через 2 часа, а окончательный через 24-72 часа. Анализ гемокультуры обожженных выявил, что среди анаэробов веду-щее место занимает пептострептококк, а среди аэробов -стафилококк. Примечательно то, что положительный анализ на гемокультуру нами регистрировался у пострадавших, когда в анализах крови больных гемог--лобин был ниже 100 г/л, лимфоциты - 15% и ниже, коэффициент А/Г меньше 1,0, СОЭ более 40 мм/час, выраженный лейкоцитоз и температура тела вы-ше 38ЪС. Эти клинико-лабораторные показатели мы вклю-чили в диагностический алгоритм начинающейся генерализованной инфекции у обожженных. Учитывая проведенные предварительные ^линичес^ие наблюдения, мы приступили к анализу историй болезни с 1991 по 2001 г. для получения реальной картины состояния проблемы диа^ности^и и лечения электротермических поражений.

Рез^льтаты и обс^ждение. Нами был проведен анализ лечения больных с электротермическими поражениями за 11 лет. Всего за этот период на стационарном лечении находились 235 больных с электротравмой. Частота электротермических ожогов составила от 1,25 до 2,5% в год.

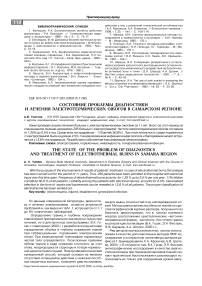

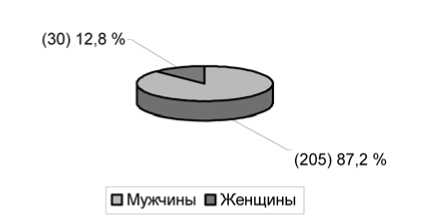

Как видно из рис. 1 и 2, среди лечившихся мужчин было 205 (87,2%), женщин - 30 (12,8%). Среди всех пострадавших с электротравмой -119 детей (50,6%).

По общей площади ожога больные распределились следующим образом (табл. 2): до 1% поверхности тела - 96 (40,8%), до 3% - 58 (24,7%), от 3 до 10 % - 51(21,7%), более 10% - 30 (12,8%) пациентов.

По площади ^л^бо^о^о ожо^а распределение больных отражено в табл. 3.

Нами отмечено, что у пострадавших с площадью глубокого ожога от 1 до 3% клиническое течение сопровождалось легким шоком, и при поступлении их состояние было средней степени тяжести. У пострадавших с глубокими электротермическими ожогами от 3 до 10% - состояние тяжелое, а с глубокими ожогами более 10% поверхности тела отмечался крайне тяжелый ожоговый шок.

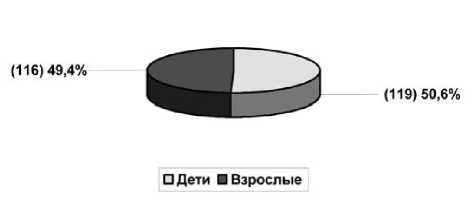

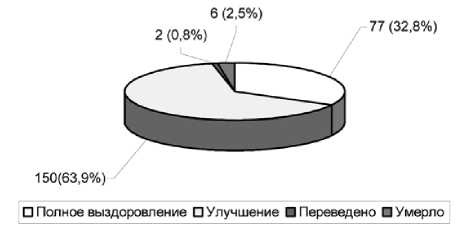

Результаты лечения пораженных с электротравмой показаны на рис. 3 и 4.

С благоприятным исходом в обычные сроки (до 50 суток) закончили лечение 200 человек (85,1%). С удлиненным сроком лечения было 35 (14,9) пострадавших с глубокими, обширными ожогами. При этом летальность среди пораженных с эле^тротравмой была на уровне 2,5%. У всех больных применялась активная хирургическая тактика, в связи с чем у 127 (67,9%) пострадавших удалось выполнить аутодермопластику в обычные сроки (до 25 суток).

У 74 (31,5%) больных с глубокими ожогами, у которых выполнены операции ампутации и экзартику-ляции конечностей, электротравма привела к инвалидизации (табл. 4).

При этом инвалидами I группы стали 21 пациент, II группы - 14 пациентов, и III группы - 39.

Нами разработана методика диагностики бактериемии и сепсиса у обожженных. На основании проведенных ^линичес^их испытаний был составлен ал^оритм диагностики генерализованной инфекции у пораженных по клинико-лабораторным показателям (табл. 5).

На основании алгоритма диагностики нами установлено, что генерализованная инфекция в виде сепсиса и бактериемии может встречаться у 13,6% пострадавших с электротравмой. Наиболее часто, у 71% пораженных, генерализованная инфекция проявляется при площади глубокого ожога от 3% поверхности тела и больше. В этой группе пострадавших мы отметили, что ранний сепсис (до 14 суток) может встречаться в 75% клинических наблюдений.

Нами отмечено, что при комбинированных элект-ротермомеханических повреждениях, которые встречались среди тяжелообожженных в 13,2% случаев, у всех пострадавших выявлена генерализованная инфекция в ранние сроки, что может быть связано с синдромом взаимного отягощения. В группе тяжелообожженных сепсис стал причиной смерти у 6,6% пациентов, но раннее его выявление позволяло нам применять адекватную этиотропную терапию.

Анализ лечения пострадавших с электротермическими ожогами позволил нам создать собственную клас-сифи^ацию эле^тротравмы по тяжести поражения в зависимости от площади глубокого ожога (табл. 6).

Данная классификация позволяет, ориентируясь на площадь глубокого ожога, выбрать правильную тактику лечения пострадавших с электротравмой, а в случаях наличия глубокого ожога от 3% и более начать раннюю профилактическую терапию генерализованной инфекции.

Выводы:

-

1. Электротравма встречается в 1,7% клинических наблюдений.

-

2. При площади глубокого ожога от 3% поверхности тела и выше наблюдается тяжелое течение, которое часто (в 71% случаев) сопровождается развитием генерализованной инфекции и токсемии.

-

3. Летальность среди пораженных с электротравмой составляет 2,5%.

-

4. У 31,5% пострадавших электротравма может привести к инвалидизации.

Таблица 1

Частота эле^тротравмы по данным разных авторов

|

Авторы |

Год |

Процент электротравмы |

|

Н. В. Введовченко, О. Е. Агранович |

1993 |

2,3 |

|

В. М. Федотов и соавторы |

1997 |

1,7 |

|

Д. А. Гриценко, А. К. Штукатуров |

1998 |

4,7 |

|

Я. Я. Кошельков, Д. М. Дорофеенко |

1999 |

2,0-6,0 |

|

Э. Я. Фисталь и соавторы |

2000 |

8,0 |

|

Н. М. Крылов, Д. А. Нозулин |

2001 |

1,1 |

|

А. А. Филимонов, А. В. Толстов |

2002 |

1,7 |

Таблица 2

Распределение больных по общей площади ожо^а

|

Кол-во больных |

Площадь ожога |

|||

|

до 1% |

от 1 до 3% |

от 3 до 10% |

более 10% |

|

|

Абсолютное количество |

96 |

58 |

51 |

30 |

|

Процентное соотношение |

40,8 |

24,7 |

21,7 |

12,8 |

Таблица 3

Распределение больных по площади ^л^бо^о^о ожо^а

|

Кол-во больных |

Площадь ожога |

|||

|

до 1% |

от 1 до 3% |

от 3 до 10% |

более 10% |

|

|

Абсолютное количество |

84 |

50 |

33 |

20 |

|

Процентное соотношение |

44,9 |

26,7 |

17,6 |

10,8 |

Таблица 4

Распределение больных по ^р^ппам инвалидности

|

Кол-во больных |

I группа |

II группа |

III группа |

|

Абсолютное количество |

21 |

14 |

39 |

|

Процентное соотношение |

28,4 |

18,9 |

52,7 |

Таблица 5

Ал^оритм диа^ности^и сепсиса и ба^териемии

|

Показатель |

Стела |

НЬ (г/л) |

Лимфоциты (%) |

Лейкоциты (410i /л) |

А/Г |

СОЭ (мм/ч) |

Белок (г/л) |

|

Сепсис |

>38°С 35°С |

90 |

10 |

20 и более |

0,9 |

60 |

50 и ниже |

|

Бактериемия |

38°С |

105 |

17 |

10 и более |

1,1 |

20 |

< 60 |

Классифи^ация эле^тротравмы по тяжести

Таблица 6

|

Тяжесть электротравмы |

Площадь глубокого ожога |

|

Легкая |

до 1% поверхности тела |

|

Средняя |

от 1 до 3% поверхности тела |

|

Тяжелая |

от 3 до 10% поверхности тела |

|

Крайне тяжелая |

более 10% поверхности тела |

Рис. 1. Распределение больных по пол^

Рис. 2. Распределение больных по возраст^

Рис. 3. Распределение больных по ^ой^о-дню

Рис. 4. Распределение больных по исход^ травмы

Список литературы Состояние проблемы диагностики и лечения электротермических ожогов в Самарском регионе

- Активная хирургическая тактика как метод выбора при лечении комбинированной электротравмы с поражением мягких тканей головы и костей черепа: Учеб. пособие. -Челябинск, 1996.-40с.

- Ахмедов, М.Г. Комбинированная электротермическая травма -синдром взаимного отягощения/М.Г. Ахмедов, М.А. Алиев, С.А. Тагиров//Комбустиология на рубеже веков: Мат. междунар. конгресса. -М., 2000.-С. 41.

- Баиндурашвили, А.Г. Электроожоги у детей/А.Г. Баиндурашвили, К.А. Афоничев, Е.В. Цветаев//Комбустио-логия на рубеже веков: Мат. междунар. конгресса. -М., 2000.-С. 135-136.

- Басов, В.З. Хирургическое лечение тяжелых электротермических ожогов/В.З. Басов, З.С. Овчинникова, A.M. Сигарев//Актуальные проблемы травматологии и ортопедии. Ч. II «Термическая травма»: Мат. науч. конф. -Н. Новгород, 2001. -С.123-124.

- Березин, В.Н. Чему учит клиническая практика в лечении электроожогов/В.Н. Березин, А.Л. Дегтярев, Е.В. Зверев//Мат. междунар. конф., посвящ. 70-летию НИИ скорой помощи. -СПб., 2002. -С. 84

- Гриценко, Д.А. Опыт хирургического лечения электроожогов у детей/Д.А. Гриценко, А.К. Штукатуров, О.В. Панова//Мат. VIII Всерос. науч.-практ. конф. по проблемам термических поражений. -Челябинск, 1999. -С. 95-96.

- Кошельков, Я.Я. Активная хирургическая тактика при лечении электроожогов/Я.Я. Кошельков, А.В. Дорофеенко, А.В. Кудлач//Комбустиология на рубеже веков: Мат. междунар. конгресса. -М., 2000.-С. 142-143.

- Соломенко, В.В. Особенности некрэктомии при электрических ожогах верхних конечностей/В.В.Соломенко//Мат. междунар. конф., посвящ. 70-летию НИИ скорой помощи. -СПб., 2002. -С. 104.

- Термические субфасциальные поражения/В.К.Гусак, Э.Я. Фисталь, Э.Ф. Баринов. -Донецк, 2000.-240с.

- Шейнберг, А.Б. Лечение высоковольтных электроожогов свода черепа у детей/А.Б. Шейнберг//Раны, ожоги, повязки: Мат. IV междунар. конгресса. -Тель-Авив (Израиль), 1996. -С. 192-194.

- Этапное хирургическое лечение электротермических ожо -гов верхних конечностей и их последствий у детей/К.А. Афоничев, О.Е. Агронович, А.Г. Баиндурашвилии др.//Актуальные проблемы травматологии и ортопедии. Ч. II «Термическая травма»: Мат. науч. конф. -Н. Новгород, 2001. -С.173-175.