Состояние развития информационного общества в Словении, Хорватии и Польше на фоне средних показателей по ЕС

Автор: Чаплевски Мачей

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Зарубежный опыт

Статья в выпуске: 4 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена развитию информационного общества - проблеме, актуальность которой все более возрастает. Основная цель статьи - представить развитие информационного общества Словении, Хорватии и Польши на фоне средних показателей по ЕС. Анализ охватывает отдельные показатели, характеризующие важные сферы цифрового общества: охват широкополосной информационной сетью, цифровые компетенции общества, доля населения и домохозяйств, пользующихся сетью Интернет и основными информационно-коммуникационными услугами, а также вовлечение предприятий в деятельность в сети Интернет и использование ими инновационных информационно-коммуникационных услуг. Основными используемыми методами являются дедукция, индукция и сравнительный анализ отчетов о развитии цифрового общества в Словении, Хорватии и Польше. Кроме того, автор использует критический обзор литературы, представляющий современные знания о природе и причинах развития цифрового общества, а также позволяющий всесторонне оценить состояние цифрового общества Словении, Хорватии, Польши в сравнении с ЕС в целом и выделить основные текущие проблемы. В данной работе используется отечественная и зарубежная литература, материалы исследований, проводимых институтами в рамках европейских исследовательских программ по заказу ЕС, и нормативно-правовые акты и документы ЕС.

Нформационное общество, интернет, икт, словения, польша, хорватия

Короткий адрес: https://sciup.org/147224933

IDR: 147224933 | УДК: 004 | DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.12

Текст научной статьи Состояние развития информационного общества в Словении, Хорватии и Польше на фоне средних показателей по ЕС

В эпоху возрастающей роли сети Интернет в развитии государств всё большее значение приобретает ее использование в социальноэкономической сфере, что оказывает влияние на уровень развития информационного общества. Цель данной статьи – представить уровень развития информационного общества в трех странах ЕС: Словении, Хорватии и Польше. Для достижения поставленной цели нами проведен сравнительный анализ ключевых показателей, характеризующих основные направления информационного общества: охват широкополосной сетью; цифровые компетенции общества; участие физических лиц, использующих Интернет, и основные информационнокоммуникационные услуги, предоставляемые им; вовлечение предприятий в онлайн-деятельность и инновационные информационно-коммуникационные услуги, используемые предприятиями; а также развитие электронных государственных услуг. Для проведения исследования были использованы данные за 2010– 2017 гг.

Помимо прямого сопоставления показателей трех исследуемых стран, проведено сопоставление этих показателей со средними показателями по ЕС. Такой подход позволяет указать, в каких сферах Словения, Хорватия и Польша наиболее близки к средним показателям по ЕС, в каких они превосходят ЕС и в каких отстают от средних показателей по ЕС. Выявив те сферы, где ситуация не является благоприятной, мы предлагаем меры по её улучшению.

Сущность информационного общества

Современный мир претерпевает значительные социально-экономические изменения. Их важность, а также их влияние на функционирование обществ и бизнеса приводят к кардинальным изменениям существующих моделей жизни. Исследователи пытаются определить эту форму социально-экономического развития и выявить степень возможных последствий. Известно, что приближающаяся трансформация является очень сложной проблемой, связанной с изменениями, которые происходят в обществе с позиций «мировоззрения, базовых ценностей, общественно-политического устройства, искусства и ключевых институтов» [1, c. 1]. Таким образом, происходящие изменения касаются всех сфер жизни человека.

В научной литературе факторы, ставшие движущими силами преобразований, охватывающих весь земной шар, характеризуются по-разному. Однако, вероятно, наиболее известной является точка зрения Элвина Тоффлера (Alvin Toffler), представившего теорию трех цивилизационных волн (аграрной, индустриальной и постиндустриальной) [2, c. 48]. Похожую теорию представил Дэниел Белл (Daniel Bell). По мнению ученого, экономическое развитие общества происходило следующим образом [3, c. 19]:

– доиндустриальное общество, в котором рыболовы, охотники и скотоводы выживали в природе, используя ее потенциал;

– индустриальное общество, основанное прежде всего на использовании энергии для производства товаров;

– постиндустриальное общество, основанное на информации как фундаменте знаний и деятельности.

Описанные выше теории социальной эволюции являются взаимосогласованными и идеологически близкими. Они не вызывают принципиальных противоречий и являются общепринятыми среди ученых, занимающихся исследованиями в данной сфере. С другой стороны, выбор, характеристика и оценка факторов, определяющих и обусловливающих эволюцию общества, остаются спорными.

Большинство соображений, направленных на решение этой проблемы, связывают развитие человеческой цивилизации с реальным ростом знаний. Представляется очевидным, что с ростом знаний, с самого начала истории, человек мог решать все более сложные насущные проблемы. Это подтверждает и Карл Поппер (Karl Popper), который пишет, что «ход истории зависит от уровня развития знания» [4, c. 224]. Таким образом, чем быстрее приобретаются знания, тем быстрее и масштабнее происходят изменения.

В этом плане очень важна сама технология. И поэтому само влияние технологий как фактора, обусловливающего социальный прогресс, очевидно во всех концепциях. Следовательно, можно предположить, что «технические устройства естественным образом изменили жизненный уклад человека, а также структуру и функ- ции общества» [5, c. 135]. Дискуссионным в основном остается вопрос о том, являются ли технологии определяющим фактором изменений или только способствуют им [6, c. 129].

Создаваемая сегодня цивилизация – это совершенно новое качество, которое определяется по-разному. В литературе, помимо наиболее известных терминов, таких как общество знаний, постиндустриальная, сетевая или третья волна, можно найти ряд более или менее точных терминов. Самые известные из них:

– цифровое общество;

– телематическое общество;

– общество информационной перегрузки;

– технологическое общество.

Тем не менее термин «информационное общество» получил самое широкое признание1. Суть этого термина и представленного им философского подхода заключается в убеждении, что информация, понимаемая как «все, что может быть использовано для более эффективного выбора деятельности, ведущей к определенной цели» [8, c. 17], в экономическом, научном (а со временем и в культурном) смысле становится определяющим фактором функционирования и развития общества.

Однако это представляется слишком далеко идущим, поскольку общество всегда имело дело с информацией, а информация на протяжении веков была важным фактором, определяющим успех повседневной жизни людей, коммерческих или военных проектов, независимо от уровня развития обществ. Эффективное приобретение, передача, хранение и правильное использование информации является очень важным элементом деятельности индивидов и сообществ. Однако информация не могла бы должным образом «существовать в мире без надлежащих средств, которые бы эту информацию выражали» [9, c. 25]. Только в настоящее время, в результате развития телекоммуникаций, информационных и медиатехнологий, информация стала более доступной, дешевой и, самое главное, более актуальной.

Учитывая также тот факт, что информация является «единственным ресурсом, объем которого в ходе использования увеличивается, а не уменьшается» [10, c. 71], можно сказать, что широкий доступ к информации различного характера позволяет компаниям и индивидам принимать решения на основе большого количества факторов.

Обобщая вышесказанное, отметим, что, несмотря на осознание важности и роли знания в современном мире, необходимо признать универсальность информации, присутствующей во всех измерениях реальности, и подчеркнуть ее оригинальный характер. В связи с этим в данной статье будет использован термин «информационное общество», который, по нашему мнению, наиболее полно отражает смысл определяемых явлений. Кроме того, данный термин содержит некоторые характерные черты социально-экономических изменений, и в частности переход от процессов производства продукции, полученной в ходе переработки природных ресурсов, к процессам создания и хранения информации. В литературе по данной теме представлен ряд определений информационного общества:

– общество, которое имеет возможность широкого доступа к информации, услугам и развлечениям по запросу, возможность взаимодействовать и свободно управлять данными, возможность выполнять различные удаленные операции и начать общение в любое время и из любой точки мира, подключенной к виртуальному миру через телекоммуникационные сети [11, c. 11];

– общество, в котором качество жизни и перспективы экономического и социального развития всё больше зависят от информационных технологий и их использования; в таком обществе стандарты жизни, работы и досуга, система образования и экономика зависят от прогресса в области информации [12, c. 19];

– общество, которое не только имеет хорошо развитые средства обработки информации и коммуникации, но и в котором обработка информации является основой для создания национального дохода и обеспечивает жизнедеятельность большей части общества [13, c. 43];

– общество, достигающее уровня развития, а также масштабов и сложности социаль- но-экономических процессов, требующих применения новых методов сбора, обработки, передачи и использования огромных массивов информации, генерируемой этими процессами. В таком обществе:

-

• информация, а также полученные знания и технологии являются основным фактором производства, а использование ИКТ – фактором всестороннего развития;

-

• рабочая сила состоит в основном из информационных работников;

-

• большая часть валового национального дохода приходится на информационный сектор, понимаемый в широком смысле [14].

Подводя итог, следует отметить, что информационное общество – это «явление», основанное на технологически развитой электронной коммуникации, определяющей всеобщий доступ к информации.

Трансформация, связанная с возникновением информационного общества, коренным образом меняет правила функционирования цивилизации во всех (или, по крайней мере, во многих) аспектах. Как следствие, «некоторые отрасли промышленности приходят в упадок, старые модели жизни исчезают, а на их месте сразу появляются новые» [15, c. 19].

Основные направления оценки информационного общества

Современный процесс формирования информационного общества многогранен. Однако мы можем определить силы, которые оказывают существенное влияние на его развитие. Наиболее важными из них являются следующие [16]:

-

– технический и технологический прогресс сферы информационных технологий;

-

– изменения в экономических и бизнес-структурах;

-

– политика государственных и наднациональных структур;

– заинтересованные группы: производители и операторы информационных технологий, виртуальные сообщества.

Характеристиками информационного общества являются:

– высокоразвитый сектор услуг, в первую очередь сектор современных услуг (банковское дело, финансы, телекоммуникации, информационные технологии, НИОКР и менеджмент), в некоторых странах в этом секторе работает более 80% экономически активных людей, тог- да как в секторе традиционных услуг – немногим более 10%;

– экономика, основанная на знаниях;

-

– высокий уровень охвата общества;

-

– высокий уровень функционального ал-фавитизма в обществе;

-

– прогрессивный процесс децентрализации общества;

-

– возрождение местных сообществ;

-

– диверсификация общественной жизни;

-

– расширение прав и возможностей общества и содействие созданию открытого общества [17].

Как видим, потенциал развития информационного общества зависит от многих факторов. Однако наша статья в основном базируется на подходе ЕС к измерению текущего прогресса, достигнутого государствами-членами в области дигитизации (digitization). Он сочетает в себе количественные данные Индекса цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index, DESI)2 с качественной информацией о политике, реализуемой в отдельных странах. Кроме того, были учтены некоторые данные об экономическом развитии и об основных характеристиках каждой исследуемой страны.

Индекс DESI рассматривает пять параметров:

-

1) связь;

-

2) человеческий капитал;

-

3) использование сети Интернет;

-

4) интеграция цифровых технологий;

-

5) государственные электронные услуги.

Первый параметр – связь – измеряет развертывание широкополосной инфраструктуры и ее качество. Он различает фиксированную и мобильную широкополосную связь и оценивает ее скорость и цены. Данный параметр представляет собой основу для всех остальных в связи с тем, что доступ к услугам быстрой широкополосной связи является необходимым условием конкурентоспособности.

Второй параметр связан с человеческим капиталом и в целом с цифровыми навыками индивидов. Следовательно, этот параметр позволяет измерять навыки, необходимые для использования возможностей, предоставляемых информационным обществом. К таким навыкам относятся как базовые навыки пользователей, с помощью которых люди взаимодействуют в режиме онлайн и потребляют цифровые товары и услуги, так и передовые навыки, которые позволяют работникам использовать преимущества технологии в целях повышения производительности и экономического роста.

Третий параметр – использование интернета – рассматривает различные виды деятельности, осуществляемой гражданами в режиме онлайн, варьирующиеся от потребления он-лайн-контента (видео, музыки, игр и т. д.) до современных видов коммуникационной деятельности, онлайн-покупок и электронных банковских операций.

Четвертый параметр имеет дело с дигитиза-цией бизнеса и электронной коммерцией. Интеграция цифровых технологий показывает степень дигитизации предприятий и использования ими электронной торговли и каналов онлайн-продаж в целом. Она исходит из предположения о том, что цифровые технологии могут повысить эффективность компаний, снизить затраты и наладить более эффективное взаимодействие с клиентами, сотрудниками и бизнес-партнерами, а также обеспечить более качественный доступ к широким рынкам и потенциальным клиентам.

Последний параметр, связанный с государственными электронными услугами, охватыва- ет уровень дигитизации и модернизации таких услуг с упором на Электронное правительство. Это, в свою очередь, связано с предположением о том, что чем выше количество и качество электронных государственных услуг, тем выше прирост эффективности для всех участников (властей, граждан и бизнеса).

Индикаторы, используемые во всех параметрах индекса DESI, являются объективными в основном из-за того, что они должны удовлетворять различным требованиям. Прежде всего, сбор соответствующих данных по индикаторам производится с определенной периодичностью. Кроме того, все параметры, включенные в индекс, должны быть приняты в качестве соответствующих показателей в их конкретных областях политики и не могут быть избыточными.

Вместе с тем большое значение имеет объем самой национальной экономики. Одним из важнейших показателей уровня экономического развития страны является ВВП, а также ВВП на душу населения. Другие данные, позволяющие сравнить Словению, Хорватию и Польшу, – это количество жителей и площадь каждой страны ( таблица) .

Хорошо видно, что ВВП каждой из рассмотренных Балканских стран почти в десять раз ниже ВВП Польши, но с учетом количества жителей, ВВП на душу населения самым высоким он является в Словении и самым низким – в Хорватии (Польша находится прямо посередине между этими двумя странами). Однако эти цифры достаточно сопоставимы, чего нельзя сказать о площади исследуемых стран, т.к. среди них Польша характеризуется намного большей по размеру территорией.

Основные характеристики Словении, Хорватии и Польши по ВВП, ВВП на душу населения, количеству жителей и площади каждой страны, на конец 2016 г.

Страна ВВП (в млн. долларов) ВВП на душу населения (в международных долларах) Население Площадь, км2 Slovenia 44009 32216 2 079 976 20273 Croatia 50441 22937 4 189 353 56594 Poland 467591 27690 38 170 712 312685 Источники: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2017, (дата обращения: 12.04.2018); List of countries by area, (дата обращения: 12.04.2018), World Population Prospects. The 2017 Revision, United Nations New York, 2017, Files/ (дата обращения:12.04.2018).

Говоря о сходстве изучаемых стран, следует отметить, что все они имеют социалистическое прошлое и входят в состав ЕС. Однако Словения и Польша стали его членами почти на 10 лет раньше Хорватии (соответственно в 2004 и 2013 гг.).

Этот краткий обзор позволил нам заложить основу для надлежащего сопоставления и оценки развития информационных обществ в каждой стране.

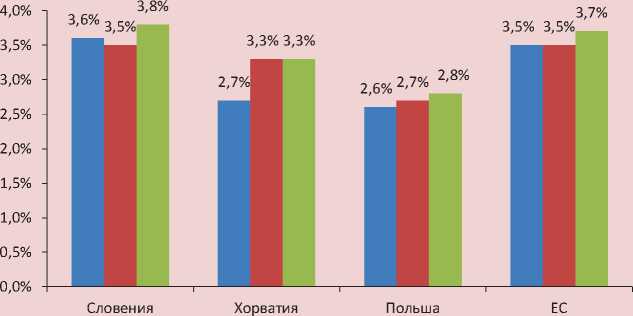

Оценка состояния развития информационного общества в Словении, Польше и Хорватии

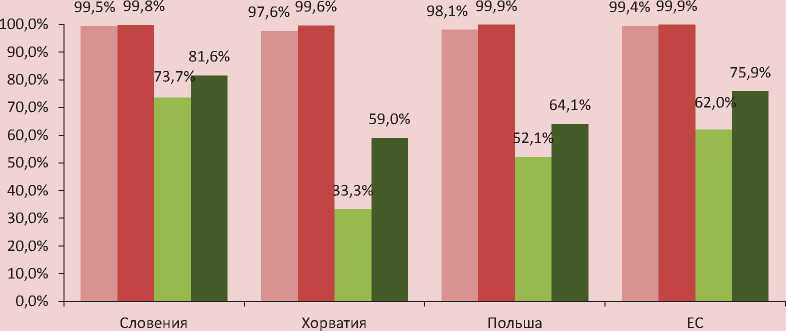

Для оценки информационного общества в исследуемых странах необходимо прежде всего сравнить развитие инфраструктуры и охват широкополосным доступом в интернет. На рисунке 1 показаны данные об охвате широкополос- ным доступом в интернет и широкополосным доступом в интернет через сети NGA (Next Generation Access, доступ следующего поколения) в исследуемых странах на фоне показателей по ЕС.

В конце 2016 года Польша и Хорватия все еще отставали от большинства европейских стран во всех группах охвата, в то время как Словения была на уровне средних показателей по ЕС или даже выше. Различия в охвате интернетом среди исследуемых стран были еще более значительными по показателю доступа через сети NGA3. На рисунке 2 показан охват фиксированными и мобильными технологиями доступа в интернет в Словении, Хорватии и Польше на фоне среднего показателя по ЕС на конец 2016 года.

Рисунок 1. Охват доступом в интернет в Словении, Хорватии, Польше и в среднем по ЕС, по видам технологии доступа

■ Широкополосный, 2013 ■ Широкополосный, 2016

Широкополосный через сети NGA, 2013 ■ Широкополосный через сети NGA, 2016

Источник: расчеты автора на основе [22, p. 58, p. 151, p. 171; 23, p. 64, p. 147, p. 165].

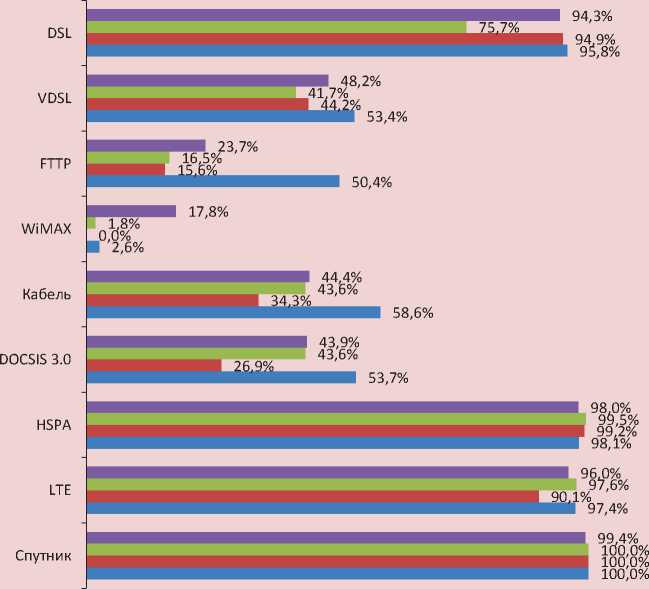

Рисунок 2. Охват технологиями доступа в интернет в Словении, Хорватии и Польше на конец 2016 г.

-

■ Среднее по ЕС

-

■ Польша

-

■ Хорватия

-

■ Словения

Источник: расчеты автора на основе: [24, p. 65, p. 148, p. 166].

Как видно, DSL является наиболее распространенной технологией фиксированной широкополосной связи. Соответственно, ее доля достигла 95,8% в Словении, 94,9% в Хорватии и 75,7% в Польше. Охват DSL в Балканских странах немного выше среднего значения по ЕС (94,3%), но Польша значительно отстает по данному показателю (75,7%).

Согласно данным рисунка 2, охват доступом в интернет в Словении выше, чем в среднем по ЕС почти по всем типах технологий (за исключением WiMAX). Особенно заметен в этом отношении вдвое больший охват оптоволокном до помещения (Fiber-to-the-Premises), достигающий более 50%. В то же время в двух других исследуемых странах охват составляет около 15%. Кроме того, Хорватия отстает в плане внедрения технологии LTE.

В целом, согласно отчету Digital Scoreboard, по параметру «связь» наиболее высоких показателей за 2016 г. достигли Нидерланды, за ними следуют Люксембург и Бельгия. Вместе с тем, в Хорватии, Болгарии и Польше были зарегистрированы самые низкие показатели в отношении широкополосной инфраструктуры.

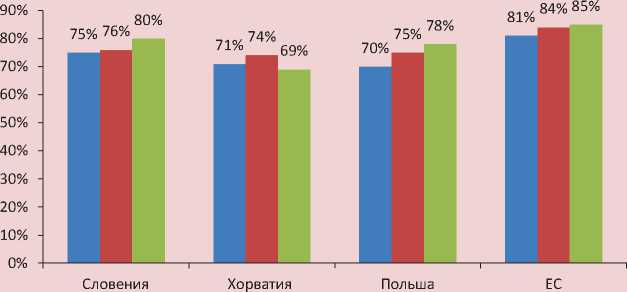

Инфраструктура является основным условием создания информационного общества в каждой стране. Однако очень важны также такие факторы, как готовность и желание использовать интернет и цифровые навыки населения. Данные по этим вопросам приводятся на рисунках 3, 4 и 5 .

Польша и Хорватия отстают по всем трем представленным аспектам. Причем Польша значительно отстает по показателям базовых цифровых навыков (понимаемых как навыки, позволяющие индивидам взаимодействовать онлайн и пользоваться цифровыми товарами и услугами) и процентной доли специалистов, занятых в сфере ИКТ. Доля специалистов в этой сфере несколько выше среднего значения по ЕС только в Словении.

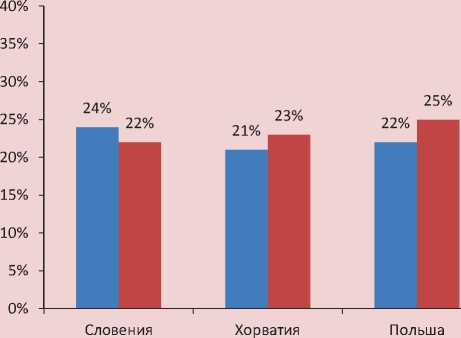

Рисунок 3. Доля тех, кто пользуется интернетом хотя бы раз в неделю, 2015–2017 гг.

Источник: расчеты автора на основе [25].

Рисунок 4. Базовые цифровые навыки, 2015 и 2016 гг.

Источник: расчеты автора на основе: [26, 27].

Рисунок 5. Доля специалистов, занятых в сфере ИКТ (в % от общей численности населения), 2015–2017 гг.

Источник: расчеты автора на основе [28].

Кроме того, следует упомянуть о выпускниках блока STEM4 в каждой из стран. В 2014 г. в Словении было 19 выпускников на 1000 человек в возрасте 20–29 лет. В Польше было столько же, а в Хорватии – всего на два человека меньше. Таким образом, все три страны находятся в пределах среднего показателя по ЕС, который также составляет 19 выпускников на 1000 человек.

Прежде чем рассказать о следующем аспекте – использовании сети Интернет – следует упомянуть, что в 2017 г. около 79% европейцев регулярно выходили в интернет (что означает, по крайней мере, один раз в неделю). Это на 3 п.п. больше по сравнению с показателем предыдущего года [26]. Однако 44% европейцев до сих пор не имеют базовых цифровых навыков.

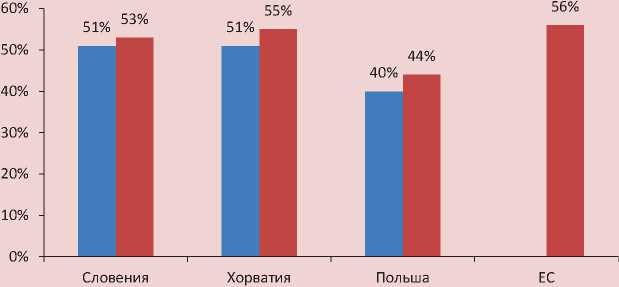

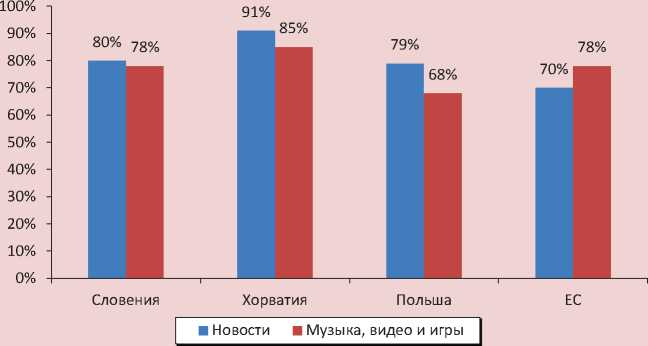

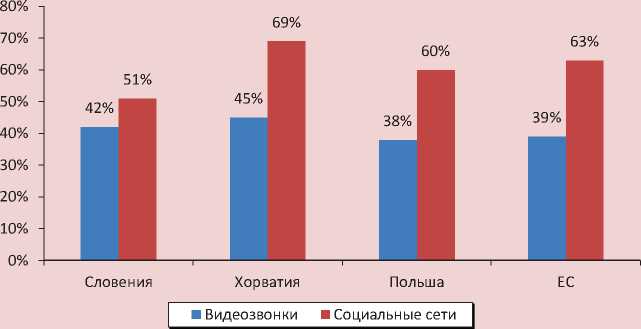

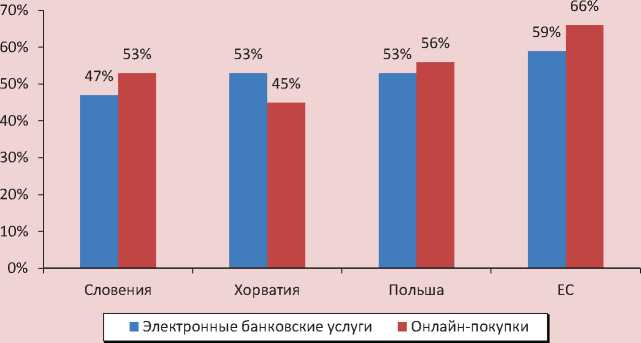

Использование интернета охватывает разные виды онлайн-деятельности, варьирующиеся от потребления онлайн-контента (видео, музыки, игр и т. д.) до современной коммуникационной деятельности, онлайн-покупок и электронных банковских операций. На рисунках 6, 7 и 8 показаны некоторые данные по этим вопросам по трем рассматриваемым странам.

Согласно данным об использовании сети Интернет, Словения и Польша отстают от среднего показателя по ЕС, а Хорватия немного опережает его в плане использования интер-нет-коммуникаций. Однако все три страны опережают ЕС по показателям использования интернет-контента. Хорваты являются более активными пользователями интернета, особенно они любят читать новости, слушать музыку, играть в игры или смотреть видео и фильмы онлайн. Однако они пользуются электронными банковскими услугами и электронной коммерцией в меньшей степени, чем поляки. В Словении число пользователей интернета, занимающихся онлайн-операциями, остается низким, особенно это касается использования электронных банковских услуг. В целом Хорватия является лидером среди исследуемых стран по показателю «использование сети Интернет».

Если рассмотреть аспект предложения на рынке, можно увидеть, что предприятия также внедряют различные ИКТ для повышения производительности и оптимизации структуры расходов. Среди наиболее значимых можно выделить обмен электронной информацией, RFID5, выставление электронных счетов, социальные

Рисунок 6. Использование интернет-контента: новости, музыка, видео и игры (% пользователей интернета за последние 3 месяца), 2017 г.

Источник: расчеты автора на основе [26].

Рисунок 7. Использование интернет-коммуникаций: видеозвонки и социальные сети (% лиц, пользовавшихся интернетом за последние 3 месяца), 2017 г.

Источник: расчеты автора на основе [26].

Рисунок 8. Использование интернета для транзакций – электронные банковские услуги (% физических лиц, которые пользовались интернетом за последние 3 месяца) и электронные покупки (% интернет-пользователей), 2017 г.

Источник: расчеты автора на основе [26].

сети и облачные решения. Данные об использовании этих технологий в Словении, Хорватии и Польше в 2017 г. на фоне средних показателей по ЕС приведены на рисунке 9 .

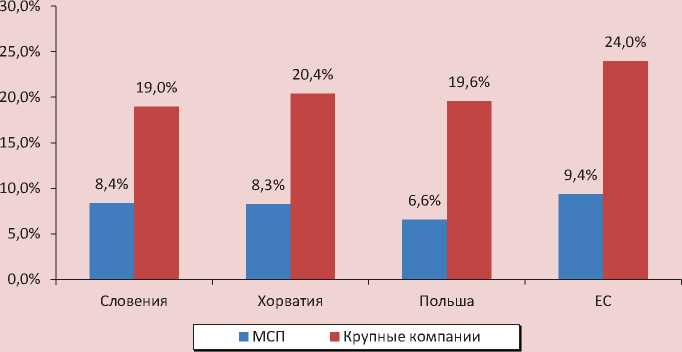

Одним из основных направлений цифрового развития является внедрение онлайн-про-даж, особенно для малых и средних предприятий. На рисунке 10 показан оборот электронной торговли малых и средних предприятий по сравнению с крупными предприятиями.

Совершенно очевидно, что словенские компании значительно активизировали свои усилия в плане дигитизации, прежде всего в отношении работы с электронными счетами, а также в отношении числа предприятий, занимающихся трансграничной онлайн-торговлей. Тем временем Хорватия также добилась прогресса, но он идет там гораздо медленнее. Доля компаний-пользователей облачных сервисов в этой стране выше среднего показателя по ЕС,

Рисунок 9. Дигитизация бизнеса и интеграция цифровых технологий [26]

60,0%

57,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Словения

Хорватия

Польша

ЕС

-

■ Обмен электронной информацией ■ RFID

-

■ Социальные сети ■ Электронные счета

-

■ Облачные решения

Рисунок 10. Оборот электронной торговли малых и средних предприятий (в 2016 г.) по сравнению с крупными предприятиями (в 2015 г.)

* Данные по Словении за 2015 г.

Источник: расчеты автора на основе [26].

объем онлайн-продаж возрастает. К сожалению, польские компании отстают как в плане используемых и внедренных технологий, так и в плане онлайн-торговли.

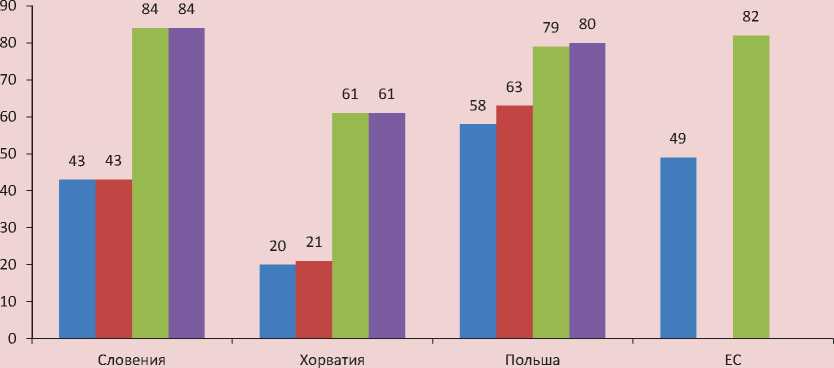

Данные об электронном правительстве и цифровых государственных услугах для трех исследуемых стран представлены на рисунках 11 и 12 .

На основе этих данных можно сделать вывод об относительно низком уровне использования услуг электронного правительства в Словении по сравнению со средним показателем по ЕС. Кроме того, доля исполненных электронных государственных услуг не изменилась с 2015 г. Показатели Хорватии в области открытых данных остаются на уровне

Рисунок 11. Пользователи услуг электронного правительства

2015 2017

34%

Источник: расчеты автора на основе [26].

Рисунок 12. Совершенствование электронного правительства в отношении цифровых государственных услуг [26]

■ Предварительно заполненные формы, 2017 ■ Предварительно заполненные формы, 2015

■ Исполненные электронные услуги, 2017 ■ Исполненные электронные услуги, 2015

среднего значения по ЕС. С одной стороны, число пользователей электронного правительства растет, а с другой стороны, практически отсутствует прогресс в предоставлении таких услуг. Аналогичная ситуация наблюдается и в Польше. В то время как общее число людей, пользующихся услугами электронного правительства, увеличилось, а рейтинг Польши в области предоставления электронных государственных услуг приблизился к среднему показателю по ЕС, – общие показатели за период 2015–2017 гг. оставались на прежнем уровне.

Сопоставление состояния развития информационного общества в Словении, Польше и Хорватии

Представив ряд различных данных в области развития информационного общества и следуя общему подходу DESI, можно отметить, что в рассматриваемых странах имеются неко- торые отстающие сферы, развитию которых необходимо уделить дополнительное внимание, для того чтобы достичь, по крайней мере, среднего показателя по ЕС (не говоря уже о том, чтобы догнать самые передовые цифровые экономики, такие как Дания, Финляндия, Швеция и Нидерланды). В то же время ни одна из трех

исследуемых стран не занимает самое низкое положение в Европе, и все они находятся немного впереди Румынии, Болгарии, Греции или даже Италии.

Кроме того, согласно индексу DESI, в 2017 году Словения6 достигла наибольшего прогресса в плане создания цифрового общества.

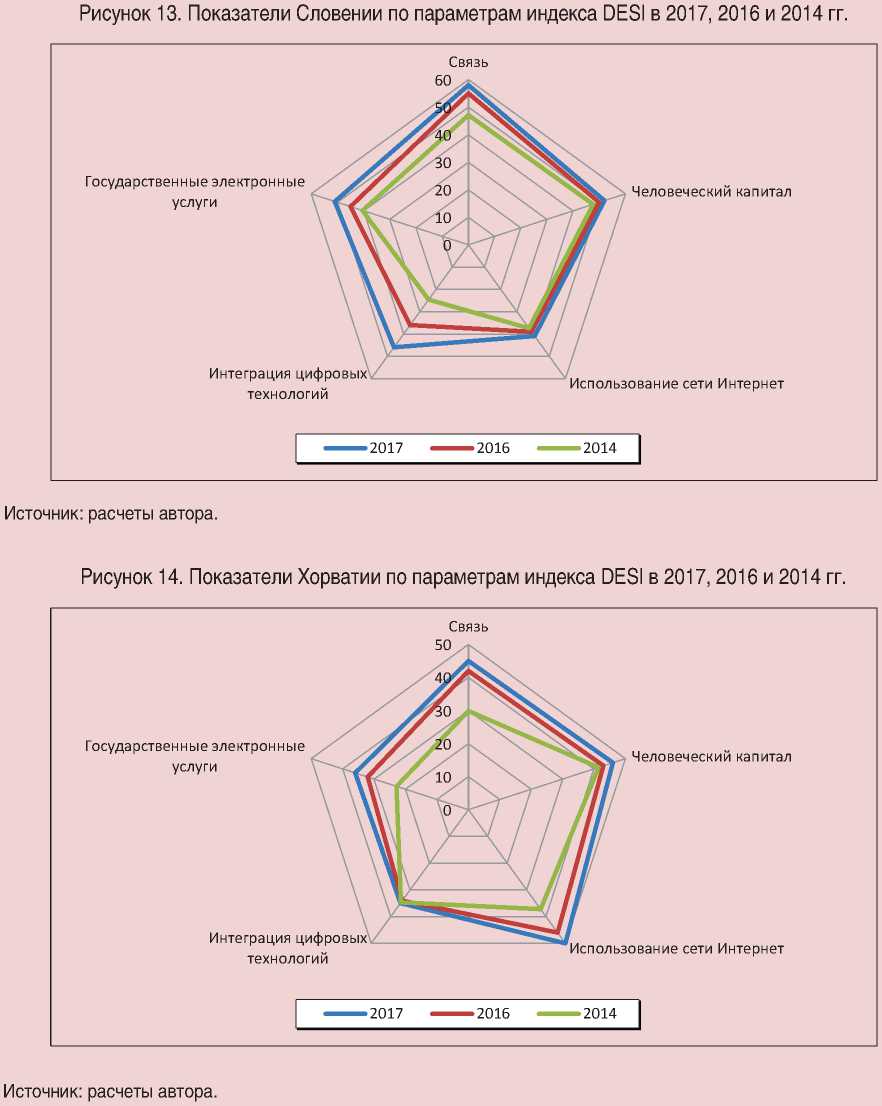

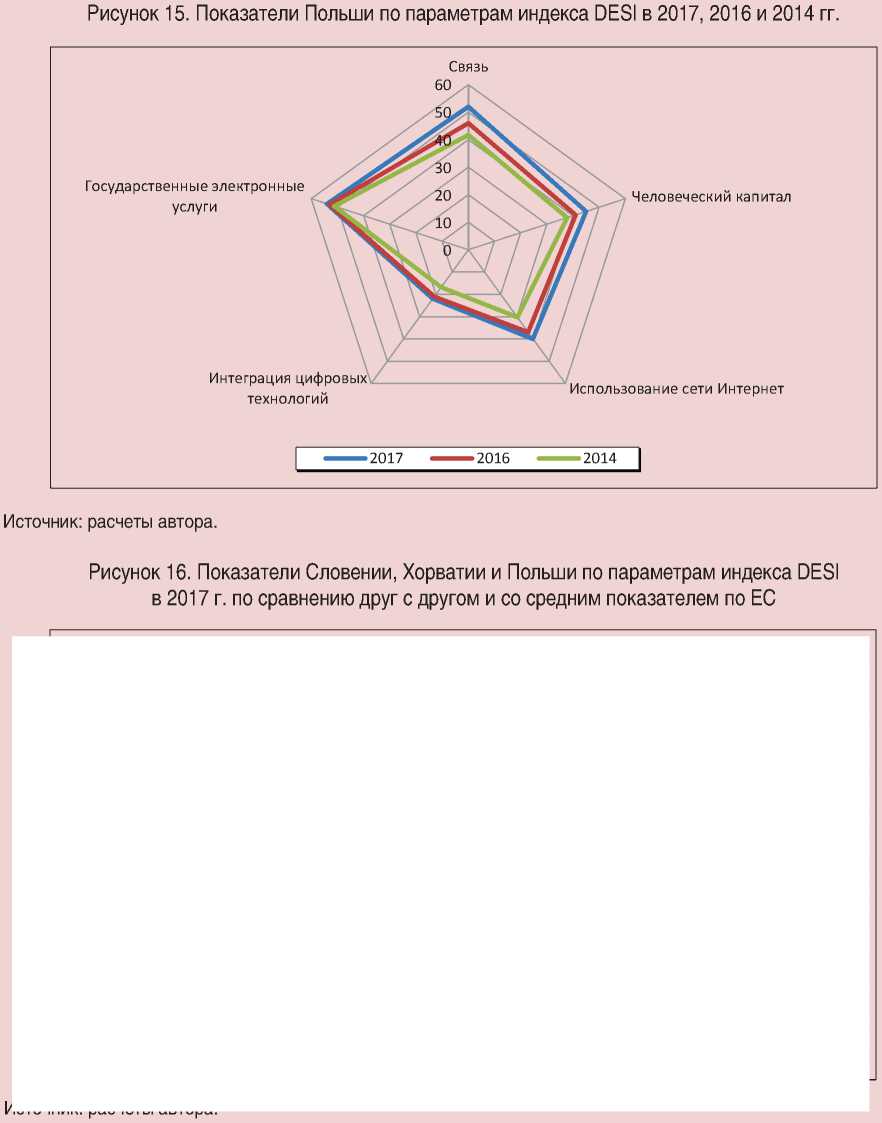

Учитывая эти факты, целесообразно сопоставить общее состояние развития информационного общества в Словении, Хорватии и Польше. На рисунках 13 (для Словении), 14 (для Хорватии) и 15 (для Польши) приведены общие показатели для пяти параметров развития информационного общества в 2017, 2016 и 2014 гг.

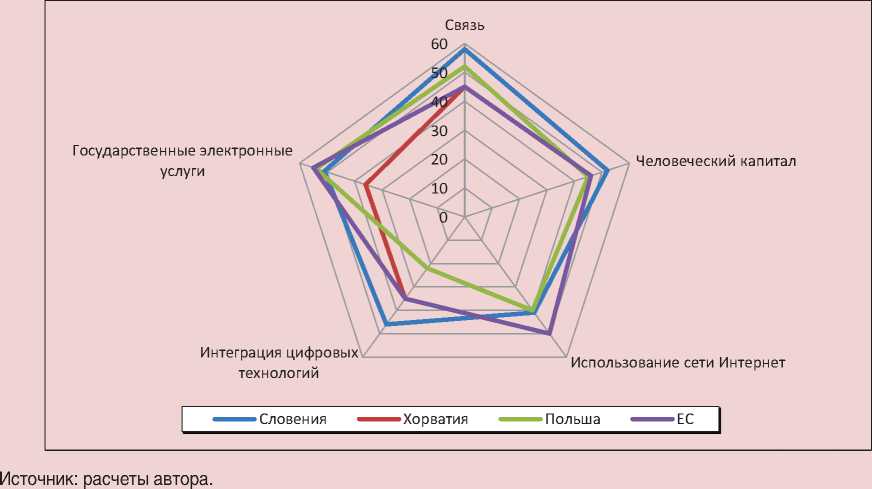

На рисунке 16 представлены значения показателей Словении, Хорватии и Польши по параметрам индекса DESI в 2017 г. по сравнению друг с другом и со средним показателем по ЕС.

Выводы

Согласно проведенному исследованию, значения анализируемых показателей, характеризующих уровень развития информационного общества в Словении, Хорватии, и Польше, в целом близки к среднему по ЕС. В 2017 г. несколько лучшие показатели, чем в среднем по ЕС, были достигнуты:

-

• Словенией по индикаторам «связь», «человеческий капитал» и «интеграция цифровых технологий»;

-

• Польшей по индикатору «связь».

Кроме того, Польша и Словения почти достигли среднего показателя ЕС по индикатору «цифровые государственные услуги». Хотя по всем исследуемым параметрам показатели Хорватии не выше средних по ЕС, она достигла таких же значений, как в среднем по ЕС, по четырем параметрам: «связь», «человеческий капитал», «использование сети Интернет» и «интеграция цифровых технологий».

Более слабые результаты по сравнению со средними значениями по ЕС показали:

-

• Словения по индикатору «использование сети Интернет»;

-

• Хорватия по индикатору «цифровые государственные услуги»;

-

• Польша по индикатору «интеграция цифровых технологий».

В целом, несмотря на положительную оценку уровня развития информационного общества в исследуемых странах, необходимо искать пути для ускорения этого процесса. Ключевую роль в этом может сыграть развитие базовых цифровых навыков населения, повышение спроса на услуги электронного правительства, а также увеличение инвестиций в телекоммуникации.

Последний из перечисленных аспектов особенно важен для развития информационного общества в Словении, Хорватии, Польше. В то же время в этих станах целесообразно увеличить объем инвестиций в телекоммуникации, особенно в целях развития современных широкополосных сетей, являющихся основой развития информационного общества. Инвестиции в развитие инфраструктуры широкополосных сетей должны быть связаны с влиянием государственных органов:

– на поддержку государственными фондами малых и средних предприятий, заинтересованных в использовании современных широкополосных сетей и инновационных информационно-коммуникационных услуг;

– развитие электронного администрирования, которое дополнительно стимулирует компании и домохозяйства к использованию широкополосных сетей и инновационных информационно-коммуникационных услуг.

Список литературы Состояние развития информационного общества в Словении, Хорватии и Польше на фоне средних показателей по ЕС

- Drucker P.F. Post-Capitalistic Society. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993.

- Toffler A. Trzecia fala. Warszawa: PIW, 1997.

- Olędzki J. Komunikowanie w świecie. Warszawa: Aspra-jr, 2001.

- Wright R. Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005.

- McLuhan M. Wybór tekstów. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.

- Green J.O. Nowa era komunikacji. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.

- Koyama K. Introduction to Information Theory. Tokyo, 1968.

- Kiełtyka L. Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji. Warszawa: Placet, 2002.

- Postman N. Zabawić się na śmierć. Warszawa: Muza S.A, 2002.

- Kerckhove de D. Inteligencja otwarta. Warszawa: Mikom, 2001.

- Kluszczyński R.W. Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków: Rabid, 2001.

- Olędzki J. Komunikowanie w świecie. Warszawa: Aspra-jr, 2001.

- Goban-Klas T., Sienkiewicz P. Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji. Kraków, 1999.

- Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, July 1996.

- Kaku M. Wizje czyli jak nauka zmieni Świat w XXI wieku. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000.

- Goliński M. Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru. In: Conference proceedings „Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno - kulturowe", Kraków, 2001.

- Rogaliński P. Społeczeństwo informacyjne a dziennikarstwo obywatelskie. Available at: https://przegladdziennikarski.pl/spoleczenstwo-informacyjne-a-dziennikarstwo-obywatelskie-wywiad/ (accessed 09.04.2018).

- European Commission, Digital Single Market. Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (accessed 12.04.2018).

- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2017. Available at: http://www.imf. org (accessed 12.04.2018).

- List of countries by area. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_area (accessed 12.04.2018).

- World Population Prospects. The 2017 Revision. United Nations. New York, 2017. Available at: https://esa. un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf (accessed 12.04.2018).

- Broadband Coverage in Europe 2013. Final Report. A study prepared for the European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology by: IHS Markit and VVA Consulting. Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016 (accessed 29.03.2018).

- Broadband Coverage in Europe 2016. Final Report. A study prepared for the European Commission, DG Communications Networks, Content and Technology by IHS Markit. Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-broadband-coverage-europe-2016 (accessed 29.06.2018).

- Broadband Coverage in Europe 2016. IHS Markit Study. Available at: https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47090 (accessed 26.06.2018).

- Eurostat Database, Individuals - internet use. Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, (accessed 28.06.2018).

- Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017 (accessed 26.06.2018).

- Eurostat Database. Individuals’ level of digital skills. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (accessed 20.08.2018).

- Eurostat Database. Employed ICT specialists. Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (accessed 20.06.2018).