Состояние секреторной и регенераторной функций желудка при канцерогенезе

Автор: Матвеева Л.В., Мосина Л.М.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 6 (54), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное обследование 32 больных раком желудка, проходивших лечение в Мордовском республиканском онкологическом диспансере в 2010–2011 гг. Для дифференциации в исследование включены пациенты с обострением хронического гастрита и язвенной болезни желудка. Методом твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке крови обследуемых определяли концентрации пепсиногена-1, -2 и их соотношение. Выявлены изменения маркеров секреции слизистой оболочки желудка, обратно взаимосвязанные со стадией опухолевого процесса. Низкие значения соотношения пепсиногенов у большинства больных раком желудка свидетельствуют о роли атрофических изменений слизистой оболочки в канцерогенезе.

Рак желудка, атрофический гастрит, язвенная болезнь, пепсиноген-1, пепсиноген-2

Короткий адрес: https://sciup.org/14056285

IDR: 14056285 | УДК: 616.33-002-006.6]-07

Текст научной статьи Состояние секреторной и регенераторной функций желудка при канцерогенезе

– 1-я группа – 42 пациента с хроническим неатрофическим гастритом с сохраненной секреторной функцией;

– 2-я группа – 40 больных очаговоатрофическим гастритом с умеренной секреторной недостаточностью;

– 3-я группа – 36 пациентов с распространенным атрофическим гастритом с выраженным нарушением секреции.

Средний возраст обследуемых – 42,6 ± 8,1 года. Длительность заболевания в среднем составила 12,4 ± 4,5 года.

В контрольную группу вошли 30 практически здоровых жителей г. Саранска, подобранных по принципу случайной выборки, не имеющих на мо- мент обследования клинических, анамнестических и лабораторных признаков гастро- и онкопатологии. Контрольная группа от групп обследуемых пациентов по полу и возрасту достоверно не отличалась.

Кровь на обследование забиралась при получении информированного согласия до проведения оперативного вмешательства в утренние часы натощак из локтевой вены в объеме 5 мл в пробирку без консервантов. Время коагуляции в пробирке не превышало 30 мин при комнатной температуре (20–25ºС). Сыворотка выделялась центрифугированием в течение 10 мин и помещалась в отдельные стерильные пробирки. Образцы хранились при температуре не выше –20ºС до комплектации, необходимой для заполнения микропланшета тест-системы для иммуноферментного анализа.

Методом твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке крови обследуемых определяли концентрации пепсиногена (ПГ)-1, -2, раковоэмбрионального антигена (РЭА), канцерного антигена 19-9 (СА-19-9), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) с применением наборов реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск, Россия), следуя приложенным инструкциям.

Статистическую обработку полученных результатов обследования проводили на компьютере с использованием пакета специальных прикладных программ Microsoft Excell 7.0 с вычислением значений средней арифметической (М), средней ошибки средней арифметической (m). О статистической значимости различий в группах судили по вычислению критерия Стьюдента (t) и степени вероятности (p). Достоверными считали различия при p≤0,05. Для оценки взаимосвязи величин рассчитывали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В зависимости от знака (+) или (–) корреляция оценивалась как прямая или обратная соответственно. Сила взаимосвязи оценивалась по величине коэффициента: при r=0,01–0,29 – слабая; при r=0,3–0,69 – умеренная; при r=0,7–1 – сильная. Достоверность коэффициента корреляции определялась сравнением его с величиной вычисляемой средней ошибки.

Результаты и обсуждение

Таблица 1

|

Показатель Группа |

Пепсиноген-1, пг/мл |

Пепсиноген-2, пг/мл |

|

Контрольная группа (n=30) |

74,3 ± 6,1 |

12,7 ± 1,63 |

|

1-я группа (n=42) |

63,1 ± 5,2 |

14,4 ± 2,32 |

|

2-я группа (n=40) |

52,4 ± 4,7 рк<0,01 |

9,52 ± 2,16 |

|

3-я группа (n=36) |

28,5 ± 4,5 рк<0,001, р1<0,001, р2<0,001 |

7,61 ± 1,85 рк<0,05, р1<0,05 |

|

4-я группа (n=40) |

79,1 ± 9,2 р2<0,01, р3<0,001 |

19,3 ± 2,88 рк<0,05, р2<0,01, р3<0,001 |

|

Основная группа (n=32) |

48,6 ± 4,2 рк<0,001, р1<0,05, р3<0,001, р4<0,001 |

15,8 ± 2,1, р2<0,05, р3<0,01, |

Примечание: рк – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой, р1 – по сравнению с 1-й группой больных, р2 – по сравнению с 2-й группой больных, р3– по сравнению с 3-й группой больных, р4– по сравнению с 4-й группой больных.

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2012. № 6 (54)

Уровень пепсиногена-1, -2 в сыворотке обследованных больных

тканевому протеолизу и, тем самым, ульцерогенезу СОЖ [4].

Сывороточная концентрация ПГ-2 в среднем по основной группе была увеличена относительно значений контрольной группы, 1-й, 2-й и 3-й групп больных – на 24,4; 9,7; 66 % (р<0,05) и 107,6 % (р<0,01) соответственно, что может быть обусловлено опухолевой гиперплазией клеток СОЖ, проявляла тенденцию к снижению при сравнении с аналогичным показателем 4-й группы.

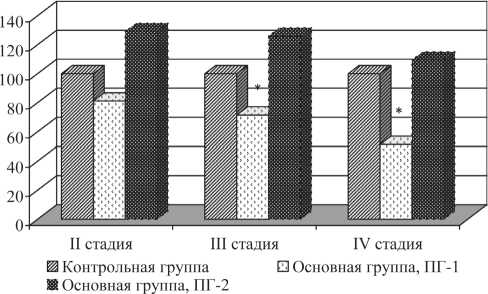

В основной группе выявлена умеренной силы обратная взаимосвязь стадии опухолевого процесса с количеством пепсиногена-1 (rs=–0,571; p<0,01) и пепсиногена-2 (rs=–0,398; p<0,05). С прогрессированием опухолевого процесса уровень ПГ-2 проявлял тенденцию к снижению, хотя на всех стадиях превышал данные контрольной группы (рис. 1).

У больных основной группы выявлена обратная корреляция уровня пепсиногенов с сывороточной концентрацией онкомаркеров – РЭА, СА-19-9, VEGF (табл. 2).