Состояние сохранности памятника наскального искусства Шахты и возможности его консервации

Автор: Аболонкова И.В., Сайфулоев Н.Н., Дедов И.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы сохранения памятника наскального искусства Шахты, открытого на Восточном Памире в 1958 г. выдающимся исследователем каменного века Центральной Азии В.А. Рановым. Анализ фотографий изображений в гроте Шахты, сделанных при обследовании 2019 г., позволил выявить характер деструктивных процессов на памятнике из-за природно-климатических особенностей, свойственных высокогорным районам Восточного Памира. Представлены результаты работы с архивами В.А. Ранова, хранящимися в фондах Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Республики Таджикистан. Благодаря его дневникам и слайдам при обследовании памятника в 2019 г. удалось определить степень деструкции скальной поверхности, утраты фрагментов крашеных изображений, произошедшие за более чем 60 лет. Были выявлены аварийные участки, требующие консервационного вмешательства. Представлены принципы реставрации образцов наскального искусства и обзор методов, разработанных для памятников такого типа на постсоветском пространстве в последней четверти XX в. Проанализированы современные способы консервации объектов из камня, находящихся под открытым небом. В перспективе они могут быть применены для укрепления аварийных участков в гроте Шахты. Предлагается комплекс работ, направленный на сохранение наскальных изображений памятника.

Восточный памир, наскальное искусство, крашеные изображения, грот шахты, консервация памятников наскального искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/145146543

IDR: 145146543 | УДК: 903.27+902.34 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.113-120

Текст научной статьи Состояние сохранности памятника наскального искусства Шахты и возможности его консервации

Грот Шахты расположен в 40 км к юго-западу от пос. Мургаб в Горно-Бадахшанской автономной обл. Здесь в 1958 г. археологической группой Памирской экспедиции АН СССР под руководством В.А. Ранова были обнаружены наскальные изображения, выполненные краской. Этот высокогорный памятник В.А. Ранов отнес к мезолиту – раннему неолиту, опираясь на мезолитические материалы раскопок в гроте, а также на нехарактерные для высокогорных районов Памира образы, запечатленные на стене (кабаны, медведи), и архаичную стилистику их выполнения [1961]. К сожалению, обнаруженные в гроте находки мезолитического времени не могут являться прямым доказательством этого возраста рисунков на его стенах [Там же, с. 81]. Факты обитания кабанов и медведей на территории Восточного Памира в мезолите неизвестны. Прямых аналогий живописи грота Шахты среди памятников наскального искусства Таджикистана и сопредельных территорий В.А. Рановым не найдено, а приводимые им отдаленные аналогии обнаруживали больше отличий, чем сходства, на что указывал сам ученый [2016, с. 52–54]. Кроме того, исследования последних лет, в т.ч. Истыкской пещеры, показали, что заселение высокогорных районов Памира началось еще в конце плейстоцена, а не в эпоху раннего голоцена, как считалось прежде. Таким образом, в свете последних находок [Шнайдер и др., 2019] нижняя дата рисунков в гроте Шахты может оказаться еще древнее, чем предполагалось ранее, в то время как верхняя может быть отнесена к эпохе бронзы [Зоткина, Аболонкова, Алишер кызы, Сайфулоев, 2022]. Открытие новых памятников наскального искусства на Восточном Памире указывает на перспективность обследования этой территории [Зоткина, Бобомул-лоев, Солодейников и др., 2022]. Возможно, именно новые находки смогут пролить свет на датировку рисунков в гроте Шахты. Однако, безусловно, уточнение возраста древней живописи требует комплексного подхода. Немаловажно обращать внимание и на состо- яние сохранности скальной поверхности. При этом отметим, что климатические условия высокогорья особым образом влияют на сохранность археологического материала [Ранов, 1975; Shnaider et al., 2020; Шнайдер и др., 2019]. Мы предполагаем, что, несмотря на естественные деструктивные процессы, которым подвержены горные породы в высокогорных районах, древняя живопись здесь сохраняется гораздо лучше, чем на памятниках наскального искусства, расположенных в других природно-климатических зонах. «Свежий» вид краски в гроте Шахты может быть обусловлен не возможным подновлением или молодым возрастом изображений, а степенью их сохранности в специфических условиях высокогорья. Впрочем, данное предположение требует отдельного исследования, в т.ч. на основе мониторинга состояния памятников наскального искусства в регионе. Настоящая работа направлена на частичное восполнение этого пробела, а также на разработку рекомендаций по использованию существующих методов консервации камня для сохранения древней живописи.

Материалы и методы

В фондах Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Республики Таджикистан (ИИАЭ НАН РТ) хранятся архивы В.А. Ранова, включающие обширные источники, в т.ч. дневники с описанием рисунков и процесса раскопок в гроте Шахты, слайды. Опираясь на эти материалы, а также фотографии, выполненные в 2019 г., и результаты их цветовой фильтрации [Зоткина, Бо-бомуллоев, Солодейников и др., 2022: рис. 2, 3 а–г ; Зоткина, Аболонкова, Алишер кызы, Сайфулоев, 2022, рис. 2], удалось определить степень интенсивности деструктивных процессов, произошедших за последние 60 лет, и сделать вывод о перспективах сохранения рисунков с применением современных методов, которые используются при консервации памятников наскального искусства и других объектов из камня.

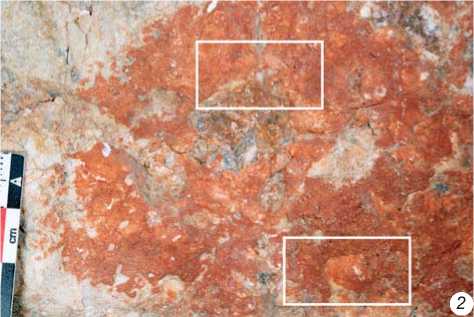

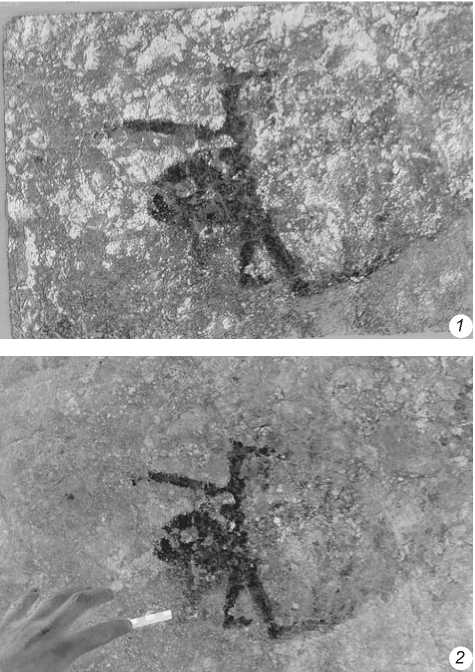

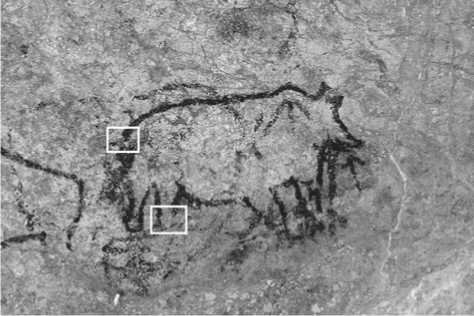

Грот Шахты расположен в долине р. Куртеке-сай на высоте ок. 4 200 м над ур. м., сложен огромным массивом известняка, открыт на восток и ориентирован почти строго по сторонам света. Он сухой, светлый, хорошо освещается солнцем. Ширина входа 7,5 м, вглубь грот идет на 6 м, высота потолка не менее 25–30 м. Рисунки расположены на южной стене (рис. 1). Она наклонена примерно на 45–50° и сложена красновато-палевыми известняками. Изображения находятся на высоте 1,6–2,0 м от уровня пола, нанесены красной охристой краской, которая имеет два тона: светлый кирпичный и более темный – бордовый. Материалом для краски, по мнению В.А. Ранова, могли служить порошковидные высыпки железистых соединений в трещинах стены пещеры. Судя по толщине линий, рисунки могли наноситься пальцем [Ранов, 1958, с. 27–29, 35]. В.А. Рановым здесь выявлено семь фигур, из которых лишь четыре имеют хорошую сохранность. Среди поддающихся интерпретации изображений исследователь выделил фигуры дикого кабана и медведя (или двух кабанов), крупного животного, возможно представителя семейства полорогих (Bovinae), и антропоморфный персонаж, замаскированный, по мнению ученого, под птицу [Ранов, 1961, с. 71]. Обследования последних лет с применением современных методов выявления плохо различимых крашеных изображений свидетельствуют о наличии здесь и других образов, которые угадываются в полустершихся линиях [Зоткина, Аболонкова, Соло-дейников и др., 2020]. Такая сохранность объясняется интенсивностью чешуйчатого отслоения породы – де-сквамации известняка, обусловленной резкими перепадами температур, что характерно для высокогорных районов Памира. На утраты скальной поверхности, в т.ч. с остатками пигмента, указывал еще В.А. Ранов: «Стена грота, на которую нанесены рисунки, очень неровная, шероховатая и, как всегда в известняках, слоистая, причем отдельные “пупырки”-пятна выступают над поверхностью скалы на 7,5; 3 и 2 см. Гладких поверхностей почти не встречается» [1958, с. 29– 30]. По мнению исследователя, некогда вся плоскость стены, начиная почти от входа грота и заканчивая наиболее узким местом по южной стенке, была украшена рисунками. Об этом свидетельствуют многочисленные пятна краски, иногда отдельные линии или же остатки фигур, расшифровать которые уже невозможно. В.А. Ранов отмечал, что деструктивные процессы продолжаются, на это указывают фрагменты изображений с выпавшими чешуйками [Там же]. Результаты обследования 2019 г. также фиксируют множество утрат скальной поверхности из-за десквамации [Зоткина, Бобомуллоев, Солодейников и др., 2022, с. 63]. При внимательном рассмотрении изображений можно обнаружить участки с краской, нанесенной поверх утраченных ранее фрагментов плоскости (рис. 2). Это

Рис. 1. Вид на плоскость с наскальными изображениями. Фото В.А. Ранова, 1958 г. (слайд из фондов ИИАЭ НАН РТ).

может свидетельствовать, с одной стороны, о том, что процесс деструкции стены с рисунками начался еще задолго до их создания, с другой – о подновлении изображений. Также довольно часто на крашеных линиях встречаются значительные следы утрат скальной поверхности (рис. 3).

Для принятия решений, связанных с консерва-ционными работами на объекте, важно понимание не только природы разрушения, но и интенсивности десквамации в гроте Шахты. Поскольку памятники наскального искусства расположены под открытым небом, мы не сможем полно стью исключить негативное природное влияние, а значит, и остановить процесс деструкции, но при правильном подходе его можно значительно замедлить. Первым шагом на пути к консервации памятника должен стать мониторинг его состояния.

Изучение архивных материалов В.А. Ранова позволило сформировать представление о сохранности стены с рисунками в 1958 г., когда они были открыты. Однако малое количество слайдов того времени

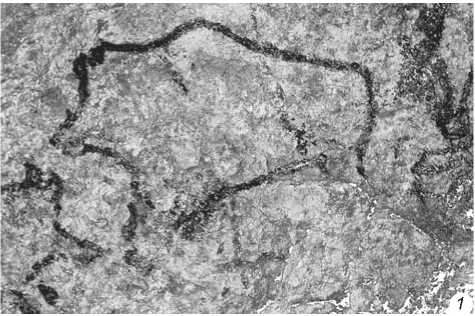

Рис. 3. Фрагмент зооморфного изображения со следами десквамации поверх крашеного слоя (по: [Зоткина, Бобомуллоев, Солодейников и др., 2022, рис. 2, 3а ], фрагмент).

Рис. 2. Фотография орнитоморфной фигуры. Фото Л.В. Зоткиной, 2019 г. (по: [Зоткина, Аболонкова, Алишер кызы, Сайфулоев, 2022, рис. 2]).

1 – общий вид; 2 – участок с краской, нанесенной на скальную поверхность со следами десквамации.

и отсутствие макрофотографий не дают возможности проследить десквамацию поверхности детально. Тем не менее сравнительный анализ снимков, сделанных в 1958 и в 2019 гг., дал некоторые результаты. При сопоставлении фотографий мы применяли метод пигментных карт [Солодейников, 2010] и плагин DStretch [Harman, 2015].

Общие принципы консервации и реставрации памятников наскального искусства

В последние годы сохранность памятников наскального искусства все чаще становится одной из наиболее актуальных тем [Дэвлет, 2002; Миклашевич, 2002, 2011; Рогожинский, 2004; и др.]. Исследователи нередко отмечают деструктивные процессы, уде- ляя особое внимание свидетельствам вандализма. При этом на территории бывшего СССР памятники наскального искусства стали предметом интереса реставраторов лишь в последнюю четверть XX столетия. В основу их деятельности легли доказавшие свою эффективность методы консервации объектов из камня, расположенных под открытым небом. Отечественными специалистами из Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР) они были адаптированы к скальным массивам с древними рисунками и апробированы на памятниках наскального искусства Сибири. С 1987 г. работы велись на местонахождениях верхней Лены (Шишкино, Тальма, Воробьево), в 1992–1999 гг. – на побережье оз. Байкал и в его окрестностях (Саган-Заба, Орсо, Ая, Елгазур, Сахюртэ, Сарма), в 2002– 2008 гг. – на Томской, Потрошиловской и Сулекской писаницах [Агеева и др., 1993, 1995; Беднарик, Дэв-лет, 1993; Агеева, Дэвлет, Ребрикова, 1996; Агеева, Ребрикова, Кочанович, 2004; Агеева, Кочанович, 2011; и др.]. Представим краткий обзор накопленного на сегодняшний день опыта.

Документация. При проведении реставрационных работ на памятнике большое значение имеет фиксация объектов до, во время и после выполнения каких-либо манипуляций. На сегодняшний день в результате накопленного опыта как реставраторами, так и археологами уже создана некоторая документальная основа [Рогожинский, Хорош, Чарлина, 2004, табл. 1], в т.ч. разработана технология прорисовки плоскостей с изображениями для фиксации различных видов повреждений [Миклашевич, 2011].

Превентивная консервация. Деятельность реставраторов на памятниках наскального искусства основана на принципах минимального вмешательства и обратимости. Поэтому особое место в ней занимает превентивная консервация, подразумевающая под-

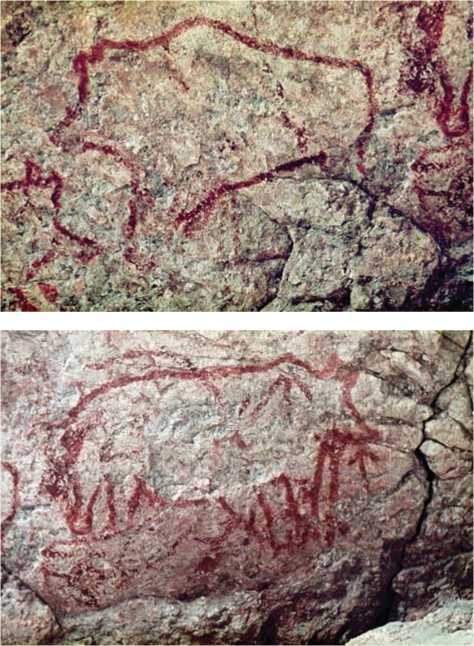

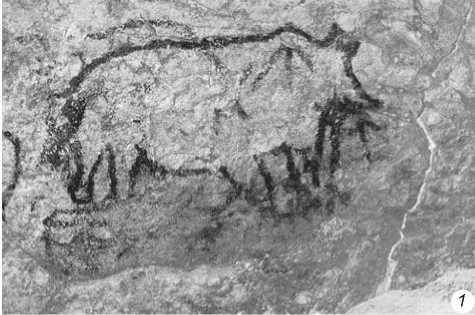

Рис. 4. Фотографии изображений в гроте Шахты. Фото В.А. Ранова, 1958 г. (слайды из фондов ИИАЭ НАН РТ).

держание естественного состояния памятника. Она включает сооружение козырьков и навесов, устройство водостоков, капельных линий, обеспечивающих защиту плоскостей от воды, а также ограничение доступности памятника для людей и животных путем изменения рельефа, регулирования растительности, лимитирования транспортного движения, установки ограждений, решеток, настилов [Дэвлет, 2002, с. 104].

Прямые методы консервации. Среди них можно отметить структурное укрепление камня; обработку поверхности, замедляющую дезинтеграцию пигмента росписей; наращивание утраченных фрагментов или закрепление корок; биоцидную обработку для защиты от разрушений, вызываемых бактериями, водорослями, лишайниками и пр. [Там же].

Реставрация. Говоря о реставрации памятников наскального искусства, мы подразумеваем восстановление целостно сти камней методом склейки с использованием различных клеевых композиций, которые разнятся в зависимости от конкретного объекта. Большая работа по подклейке каменных фрагментов с петроглифами проведена специалистами Казахстана на памятнике Тамгалы [Чарлина и др., 2004].

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд методов, направленных на сохранение образцов наскального искусства и успешно апробированных на различных памятниках.

Результаты

Главным объектом анализа стали снимки отдельных изображений, сделанные в 1958 г. (рис. 4). При сравнении фотографий орнитоморфной (рис. 5) и зооморфной

Рис. 5. Пигментные карты фотографий орнитоморфно-го изображения.

1 – слайд В.А. Ранова 1958 г.; 2 – фото Л.В. Зоткиной 2019 г.

Рис. 8. Пигментная карта фотографии 2019 г.: участки со следами утрат краски, произошедших в период с 1958 по 2019 г.

Рис. 6. Пигментные карты фотографий зооморфного изображения.

1 – слайд В.А. Ранова 1958 г.; 2 – фото Л.В. Зоткиной 2019 г.

Рис. 7. Пигментные карты фотографий зооморфного изображения.

1 – слайд В.А. Ранова 1958 г.; 2 – фото Л.В. Зоткиной 2019 г.

(рис. 6) фигур 1958 и 2019 гг., а также результатов их цветовой фильтрации, нами не обнаружено утрат, которые могли произойти за последние 60 лет. Однако из-за отсутствия более детальных фотоматериалов 1958 г.

мы не исключаем возможности деструктивных изменений на микроуровне, выявить которые затруднительно. По имеющимся на сегодня материалам можно с уверенностью сказать о небольших утратах поверхности скалы с красочным слоем на другом изображении животного (рис. 7, 8). Очевидно, что этот участок скальной поверхности требует консервационного вмешательства для замедления процесса деструкции.

Дискуссия

Аварийный участок плоскости с краской можно укрепить, основываясь только на методах прямой консервации. В зависимости от особенностей подверженной разрушению скальной корки эффективными способами могут стать структурное укрепление камня и отбортовка. Структурное укрепление камня применяется в случае нарушения межкристаллических связей породы. Еще одна форма разрушения – это продольное расслаивание, когда в камне чередуются слои разной твердости. Деструктивные процес- сы такого типа являются одними из самых опасных. Структурное укрепление камня производится двумя способами: пропиткой, когда специальный раствор многократно наносят при помощи флейца, и инъек-тированием, т.е. введением камнеукрепителя непосредственно в трещины. После этих процедур проверяется прочность структуры камня. Об окончательном результате можно судить после месячной выдержки при естественных условиях [Щигорец, Власов, 2018, с. 47]. В качестве материалов для укрепления некоторые специалисты рекомендуют применять гелиевые эфиры кремниевой кислоты, например камнеукрепи-тели фирмы Remmers. Они легко проникают в глубину камня, где превращаются в гелеобразное вещество [Там же]. Однако наиболее перспективными, по нашему мнению, на сегодняшний день являются препараты серии CaLoSiL немецкой фирмы IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG, которые содержат наночастицы ги-дрокисида кальция Ca(OH)2, суспендированные в различных спиртах (этанол, пропанол, изопропанол). Средний размер частиц 150 нм. Эти препараты обладают свойством консолиданта и с успехом были апробированы в ряде европейских стран при работе с фресковой живописью [Daehne, Herm, 2013; Giorgi, Dei, Baglioni, 2000; Ambrosi et al., 2001]. Существенным минусом применения структурного укрепления каменных поверхностей является необратимость. Именно по этой причине работы подобного рода проводят крайне редко, с предварительной апробацией составов на экспериментальных площадках.

В некоторых случаях, связанных со значительным отслоением скальной корки от массива, можно использовать обратимый метод отбортовки, который был разработан сотрудниками ГосНИИР. Он заключается в закреплении такой корки доделочной массой по краю, без заполнения пустот, образовавшихся под ней. Данная методика практически не влияет на вла-го- и парообмен между атмосферой и внутренними слоями породы [Агеева, Ребрикова, Кочанович, 2004]. Состав реставрационного материала разнится в зависимости от породы камня, а в его основе лежат полимерные кремнийорганические связующие (МСН-7, К-15/3, КО-08) [Агеева, 2003, с. 54–61].

Заключение

Для известняков Восточного Памира из-за природно-климатических особенностей характерен процесс чешуйчатого отслоения поверхности камня, в некоторых случаях десквамации подвержены более крупные фрагменты скальной корки. Однако сравнивая полученные результаты с разрушениями на других памятниках наскального искусства, протекавшими даже за более короткий период, например на Томской писанице [Миклашевич, 2011], мы отметили слабую интенсивно сть де структивных процессов, произошедших с 1958 по 2019 г. на скальных поверхностях грота Шахты.

С учетом основополагающих принципов и опыта проведения консервационных и реставрационных работ на памятниках наскального искусства для сохранения древней живописи грота Шахты необходим комплекс мер. Основой для дальнейших мероприятий должны стать многолетние наблюдения за объектом, фотосъемка изображений, в т.ч. с применением макрообъективов. Особое внимание следует уделять участкам с признаками деструкции и зонам, на которых в результате сравнения фотоматериалов 1958 и 2019 гг. обнаружена негативная динамика. Для фиксации утрат и любых изменений на объекте необходимы составление стандартизированного описания и изготовление прорисовок. Для стабилизации выявленного аварийного участка важно проведение кон-сервационных работ, основанных на методах структурного укрепления камня и отбортовки (в случае отслоения крупных фрагментов скальной корки). В качестве укрепляющего материала наиболее перспективной представляется наноизвесть (препараты серии CaLoSiL). При этом предварительно метод структурного укрепления стоит экспериментально опробовать на тестовой площадке, не содержащей изображений, с применением альтернативных материалов, например камнеукрепителей фирмы Remmers. По следующие наблюдения в течение нескольких лет укажут на перспективы использования того или иного препарата. Лишь после этого рекомендуется нанесение консолидирующих составов на поверхности с древней краской. Из-за нахождения плоскостей с наскальными изображениями в природной среде нельзя полностью решить задачу сохранения крашеных изображений, однако замедление процессов разрушения методами консервации и реставрации все же возможно.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-00387.

Список литературы Состояние сохранности памятника наскального искусства Шахты и возможности его консервации

- Агеева Э.Н. Консервация и реставрация скульптуры из камня: учеб. пос. / под ред. С.П. Масленицыной. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2003. – 90 с.

- Агеева Э.Н., Антонова Е.И., Ребрикова Н.Л., Сизов Б.Т. Шишкинские писаницы: Результаты обследования и предложения по реставрации // Современные проблемы изучения петроглифов. – Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1993. – С. 186–189.

- Агеева Э.Н., Дэвлет Е.Г., Ребрикова Н.Л. Результаты обследования, перспективы сохранения и использования памятников наскального искусства озера Байкал // Археологическое наследие Байкальской Сибири. – Иркутск: Центр по сохранению ист.-культ. наследия, 1996. – Вып. 1. – С. 111–115.

- Агеева Э.Н., Дэвлет Е.Г., Ребрикова Н.Л., Скляревский М.Я. Состояние памятника наскального искусства Саган-Заба и перспективы его сохранения и использования // Наскальное искусство Азии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. – Вып. 1. – С. 29–30.

- Агеева Э.Н., Кочанович А.В. Превентивная консервация на памятнике наскального искусства Томская писаница // Наскальное искусство в современном обществе (к 290-летию научного открытия Томской писаницы): мат-лы Междунар. науч. конф. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – Т. 1. – С. 172–175.

- Агеева Э.Н., Ребрикова Н.Л., Кочанович А.В. Опыт консервации памятников наскального искусства Сибири // Памятники наскального искусства Центральной Азии: Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. – Алматы: Искандер, 2004. – С. 116–120.

- Беднарик Р., Дэвлет Е.Г. Консервация памятников наскального искусства Верхней Лены // Памятники наскального искусства. – М.: ИЭА РАН, 1993. – С. 7–24.

- Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, использование. – М.: Науч. мир, 2002. – 256 с.

- Зоткина Л.В., Аболонкова И.В., Алишер кызы С., Сайфулоев Н.Н. Наскальное искусство Восточного Памира: аналогии и концепции о возрасте рисунков // Stratum Plus. – 2022 (в печати).

- Зоткина Л.В., Аболонкова И.В., Солодейников А.К., Сайфулоев Н.Н., Шнайдер С.В. Наскальная живопись грота Шахты (Восточный Памир): новые данные и перспективы исследования // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. – Самара: Самар. гос. соц.-пед. ун-т, 2020. – Т. III. – С. 80–82.

- Зоткина Л.В., Бобомуллоев Б.С., Солодейников А.К., Аболонкова И.В., Шнайдер С.В., Сайфулоев Н.Н. Новые данные о наскальном искусстве Восточного Памира // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2022. – Т. 21, № 3. – С. 60–72.

- Миклашевич Е.А. О проекте САИПИ по сохранению, консервации и музеефикации памятников наскального искусства // Вестн. Сиб. ассоциации исследователей первобытного искусства. – 2002. – Вып. 5. – С. 7–11.

- Миклашевич Е.А. Документирование повреждений петроглифов Томской писаницы // Наскальное искусство в современном обществе (к 290-летию научного открытия Томской писаницы): мат-лы Междунар. науч. конф. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – Т. 1. – С. 128–138.

- Ранов В.А. Отчет о работах Памирского отряда в 1958 г. в гроте Шахты // Фонды Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Национальной академии наук Республики Таджикистан.

- Ранов В.А. Рисунки каменного века в гроте Шахты // СА. – 1961. – № 6. – С. 70–81.

- Ранов В.А. Памир и проблема заселения высокогорной Азии человеком каменного века // Страны и народы Востока. – М.: Наука, 1975. – Вып. XVI: Памир. – С. 137–167.

- Ранов В.А. Бегущие по скалам: наскальные рисунки Памира. – Душанбе: Дониш, 2016. – 412 с.

- Рогожинский А.Е. Региональный учебный семинар «Памятники наскального искусства Центральной Азии: Общественное участие, менеджмент, документация и консервация» // Памятники наскального искусства Центральной Азии: Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. – Алматы: Искандер, 2004. – С. 6–7.

- Рогожинский А.Е., Хорош Е.Х., Чарлина Л.Ф. О стандарте документации памятников наскального искусства Центральной Азии // Памятники наскального искусства Центральной Азии: Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. – Алматы: Искандер, 2004. – С. 156–161.

- Солодейников А.К. О методике фиксации наскальных изображений в пещере Шульган-Таш (Каповой) // Культурное наследие Южного Урала как инновационный ресурс. – Уфа: Ин-т истории, языка и литературы Уфим. науч. Центра РАН, 2010. – С. 70–85.

- Чарлина Л.Ф., Яценко Е.Л., Рогожинский А.Е., Исаков К.Т. Консервация петроглифов в Казахстане // Памятники наскального искусства Центральной Азии: Общественное участие, менеджмент, консервация, документация. – Алматы: Искандер, 2004. – С. 128–133.

- Шнайдер С.В., Сайфулоев Н.Н., Алишер кызы С., Рудая Н.А., Дедов И.Е., Зоткина Л.В., Жуков В.А., Караев А., Наврузбеков М., Алексейцева В.В., Кривошапкин А.И. Первые данные изучения многослойного памятника Истыкская пещера (Восточный Памир, Таджикистан) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. XXV. – С. 293–298.

- Щигорец С.Б., Власов Д.Ю. Основы практической консервации памятников из камня: учеб. пос. – СПб.: Изд-во ВВМ, 2018. – 54 с.

- Ambrosi M., Dei L., Giorgi R., Neto Ch., Baglioni P. Colloidal particles of Ca(OH)2: Properties and application to restoration of frescoes // Lanmuir. – 2001. – Vol. 17. – P. 4251–4255.

- Daehne A., Herm Ch. Calcium hydroxide nanosols for the consolidation of porous building materials – results from EUSTONECORE // Herit. Sci. – 2013. – Vol. 1. – URL: https://doi.org/10.1186/2050-7445-1-11

- Giorgi R., Dei L., Baglioni P. A new method for consolidation wall paintings based on dispersions of lime in alcohol // Studies in Conservation. – 2000. – Vol. 45, N 3. – P. 154–161.

- Harman J. Using DStretch for rock art recording // Intern. Newsletter on Rock Art. – 2015. – N 72. – P. 24–30.

- Shnaider S.V., Kolobova K.A., Filimonova T.G., Taylor W., Krivoshapkin A.I. New insights into the Epipaleolithic of western Central Asia: The Tutkaulian complex // Quat. Int. – 2020. – Vol. 535. – P. 139–154. – URL: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2018.10.001