Состояние сосудистого русла в свободном реваскуляризируемом паховом лоскуте под воздействием различных форм экстракта иловой сульфидной грязи в эксперименте

Автор: Малиновская И.С., Синичев Д.Н., Семичев Е.В., Байтингер В.Ф., Малиновский С.В., Селянинов К.В., Б Аранова Е.Н., Логвинов С.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

Исследовалась реакция сосудов кожи после микрохирургической пересадки свободного аксиального пахового лоскута (САПЛ) под воздействием Эплира. Изучение сосудистого русла на макро- и микропрепаратах проводилось при помощи методики внутрисосудистой инъекции массы Герота. После трансплантации САПЛ наблюдаются признаки застойных явлений, увеличение численной плотности сосудов; восстановление сосудистых связей начинается с 14-х сут. После применения различных форм Эплира прорастание сосудов в окружающие ткани наблюдается с 7-х сут. Морфологические изменения сосудистого русла трансплантата менее выражены, чем после его пересадки без использования эплирсодержащих форм. Применение Эплира существенно улучшает процессы адаптации и интеграции свободных аксиальных лоскутов.

Трансплантация, свободный осевой лоскут, эплир

Короткий адрес: https://sciup.org/14918969

IDR: 14918969 | УДК: 617.557-089.844:616.13/.16:615.838.7

Текст научной статьи Состояние сосудистого русла в свободном реваскуляризируемом паховом лоскуте под воздействием различных форм экстракта иловой сульфидной грязи в эксперименте

* АНО НИИ микрохирургии Томского научного центра СО РАМН; * * ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Росздрава, г. Томск

Поиск различных стимуляторов ангиогенеза с целью улучшения качества приживления трансплантатов кожи является важной задачей современной пластической хирургии. Одним из возможных стимуляторов могут являться иловые сульфидные грязи. В ООО «Биолит» (г. Томск) разработаны различные формы выпуска, содержащие экстракт полярных липидов иловых сульфидных грязей (крем, гель, 1%-ный масляный раствор «Эплир»). Эплир содержит фосфолипиды, каротиноиды, ксантофиллы, хлорофиллы, стерины, миксоксантофиллы, высокомолекулярные ненасыщенные жирные кислоты, сульфолипиды, простагландины [4]. При исследовании действия Эплира на формирование кожных рубцов в неинфицированной ране было выявлено, что он обладает стимулирующим ангиогенным свойством в сочетании с антигипоксическим действием на ткани [1, 5]. Влияние Эплира на состояние сосудистого русла реваскулярзируемого кожно-фасциального лоскута, а также на формирование новых сосудистых связей с реципиентным ложем не изучено.

Цель исследования состояла в изучении реакции сосудистого русла пахового лоскута после его свободной микрохирургической пересадки под действием Эплира.

Задачи исследования:

-

1. Изучить реакцию сосудистого русла пахового лоскута на его пересадку в свободном варианте и оценить процесс формирования новых сосудистых связей лоскута с окружающими тканями.

-

2. Исследовать влияние Эплира в формах геля и 1%-ного масляного раствора на сосудистое русло реваскуляризируемого свободного пахового лоскута в процессе формирования новых сосудистых связей лоскута с окружающими тканями.

Эксперимент проводили на беспородных белых крысах обоего пола массой 180-210 г. Проведено 3 серии эксперимента: 1-я серия – операция трансплантации свободного аксиального пахового лоскута (САПЛ) – 55 крыс; 2-я серия – трансплантация САПЛ с последующей ежедневной аппликацией на область трансплантата и окружающих тканей в течение 7 сут геля Эплир – 56 крыс; 3-я серия – трансплантация САПЛ с последующей ежедневной аппликацией на область трансплантата и окружающих тканей в течение 7 суток 1%-ного масляного раствора Эплир – 56 крыс. В качестве контроля использовался материал кожи из паховой области интактных животных – 10 крыс.

Выкраивание кожного лоскута производили по методике F. Finseth (1978) [2, 3], после чего производили выделение сосудистой ножки на общих бедренных сосудах и трансплантацию лоскута по P.G. Van der Sloot [2, 3, 6].

Животным 2-й экспериментальной группы с первых суток после операции наносили «Эплир» в форме геля в количестве 1 см3, который помещали в центр лоскута и распределяли равномерным слоем, захватывая края раны и 1 см реципиентной зоны. 1%-ный масляный раствор Эплира в количестве 0,5 мл применяли аналогичным образом (3-я группа). Через 3-5 минут, в течение которых происходила частичная абсорбция геля или масла, на лоскут накладывали сухую стерильную повязку, фиксируя ее лейкопластырем. Смену повязки, нанесение Эп-лира и осмотр крыс осуществляли ежедневно. Среди макроскопических критериев учитывали выраженность шелушения кожных покровов лоскута, отечность, капиллярный ответ, состояние краев ран и швов, наличие некроза, степень оволосения.

Анализ макроскопического состояния трансплантатов после воздействия Эплира позволил произвести визуальную оценку характера и интенсивности адаптивно-интегративной реакции трансплантата, а также эстетического результата воздействия.

Морфофункциональные изменения сосудистого русла лоскута изучали на макропрепаратах кожи крыс после внутрисосудистой инъекции синей массы Герота в бедренные сосуды, которую выполняли под постоянным давлением 60-70 мм рт. ст. в вену и 100-110 мм рт. ст. в артерию. Микропрепаровку производили с использованием микроскопа МБС–10, после чего препараты просветляли по способу В. Шпальтегольца (1921) в модификации Д.А. Жданова (1943).

Перестройку сосудистого русла лоскута исследовали под бинокулярной лупой микроскопа МБС–10 (ув. х 32). Оценивали характер хода, степень ветвления, численную плотность артериальных сосудов (ПАС) и венозных сосудов (ПВС) на 1 мм2, включая звенья микроциркуляторного русла, наличие анастомозов, сосудистых дилатаций. Забор материала

Таблица

Осложнения аутотрансплантации САПЛ

чение нескольких часов после операции лоскут бледный, наблюдается умеренное пропитывание повязки кровью

|

Исходы и осложнения |

2-я группа (САПЛ) |

3-я группа (САПЛ + Эплир гель) |

4-я группа (САПЛ + Эплир 1%-ный масляный раствор) |

|

Осложнения: - количество крыс |

16 |

16 |

1 |

|

- % |

29,1% |

28,6% |

1,8% |

|

1. Закончившиеся приживлением - количество крыс |

12 |

12 |

1 |

|

- % |

21,8% |

21,4% |

1,8% |

|

2. Закончившиеся отторжением - количество крыс |

4 |

4 |

- |

|

- % |

7,3% |

7,1% |

- |

|

Краевой некроз: - количество крыс |

11 |

8 |

1 |

|

- % |

20,0% |

14,3% |

1,8% |

|

Недо статочно сть венозного оттока: - количество крыс |

5 |

- |

- |

|

- % |

9,1% |

- |

- |

|

Воспаление - количество крыс |

- |

8 |

- |

|

- % |

- |

14,3% |

- |

осуществлялся на 3-и, 5-е, 7-е, 10-е, 14-е, 30-е сут после операции.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета Statisti-ca 5.0 для Windows. Определялось среднее арифметическое Х и ошибка среднего арифметического m. Уровень статистической значимости различий сравниваемых показателей устанавливали с использованием t-критерия Стьюдента.

Клиническая картина процесса адаптации трансплантированного комплекса тканей в исследуемых группах первые 2 сут выглядела однотипно. В те- и серозным отделяемым по ходу раны. В большинстве случаев через 2 сут эти явления исчезали, окраска аутотрансплантата соответствовала окружающим тканям, раны заживали первичным натяжением.

В группе с трансплантацией САПЛ без дополнительного воздействия полное заживление раны (четко выраженная эпителизация) происходило к 10-м сут. Количество осложнений составило 29,1% (таблица). Основным осложнением для контрольной группы стало развитие краевого некроза трансплантированного комплекса, который наблюдается в 20,0%.

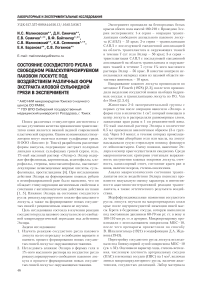

В постоперационном периоде при воздействии на лоскут Эплира в форме геля (2-я группа) у животных наблюдалось интенсивное восстановление волосяного покрова трансплантата, сопровождающееся мелкопластинчатым шелушением кожи. Полное заживление раны происходило на 7-е-8-е сут (рис. 2). Количество осложнений во 2-й группе составило 28,6% (таблица), из которых основным стало развитие краевого некроза лоскута (14,3%). Однако этот показатель статистически значимо ниже, чем в группе без применения Эплира (p<0,05).

У животных 3-й группы с воздействием на лоскут 1%-ного масляного раствора Эплира отсутствовали признаки воспалительного процесса и реакции отторжения на шовный материал. Полное заживление раны происходило к 6-м-7-м сут (рис. 3). Количество осложнений (таблица) составило 1,8% (развитие периферического некроза).

При качественной и количественной оценке реакции сосудистого русла выявлены различия в дина-

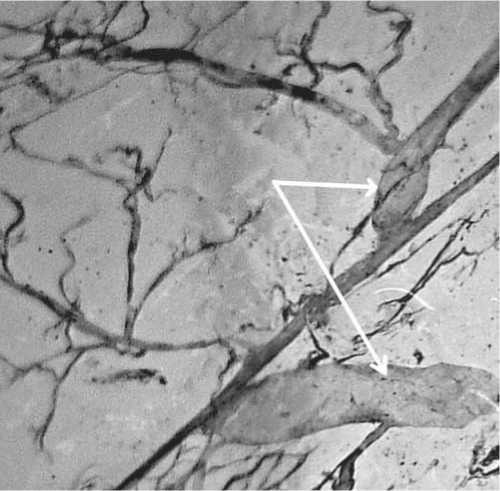

Рис. 1. Неосложненное приживление свободного аксиального пахового лоскута (1-я группа САПЛ). 7-е сут. Стрелками указаны участки воспаления

Рис. 2. Неосложненное приживление свободного аксиального пахового лоскута (2-я группа САПЛ + Эплир-гель). 7-е сут

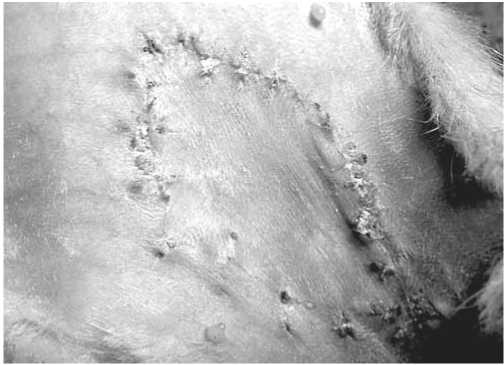

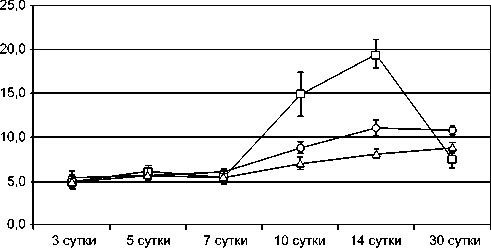

мике изменений численной плотности артериальных и венозных сосудов. В группе контроля ПАС составила 5,0±0,4 мм2, ПВС – 18,0±1,6 мм2.

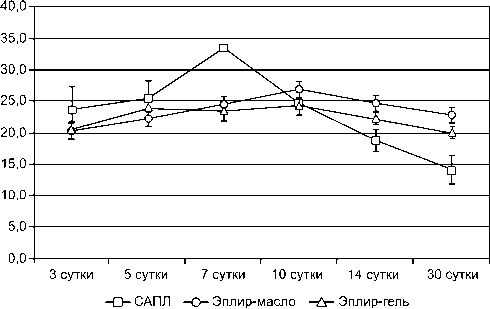

На 3-е сут после оперативного вмешательства в артериальном русле лоскутов животных 1-й группы (рис. 5), в отличие от артерий группы контроля (рис. 4), преобладают сильно дилатированные сосуды крупного и среднего калибра, имеющие выраженный извитой характер и формирующие большее количество анастомозов. Сосуды венозного русла также расширены и имеют повышенную извитость, выявляется статистически значимое увеличение ПВС на 27,8% (рис. 10). На 5-е сут в картине сосудистого русла не наблюдается существенных качественных изменений по сравнению с таковыми в предыдущие сроки. На 7-е сут отмечается значительное увеличение ПВС до 33,5±0,5 мм2. Статистически значимое повышение ПАС (14,9±2,5 мм2) на

Рис. 3. Неосложненное приживление свободного аксиального пахового лоскута (3-я группа САПЛ + Эплир-масло). 7-е сут фоне снижения ПВС (24,8±2,0 мм2) прослеживается к 10-м сут, при этом как артерии, так и вены сохраняют извитой ход и остаются расширенными. К 14-м сут в лоскутах 1-й группы статистически значимо повышается ПАС (рис. 9), а ПВС снижается до значений, соответствующих интактной коже. Через 30 сут уменьшается степень извитости и дилатации сосудов как артериального, так и венозного русла, хорошо развиты сосуды микроциркуляции. ПАС увеличивается на 40,0%, а ПВС снижается на 23,2% по сравнению с группой контроля.

В лоскутах 2-й и 3-й групп, в отличие от сосудистого русла лоскутов 1-й группы, на 3-и сут менее вы-

Рис. 4. Сосуды венозного русла свободного аксиального пахового лоскута группы контроля. Масса Герота. Ув. х 32

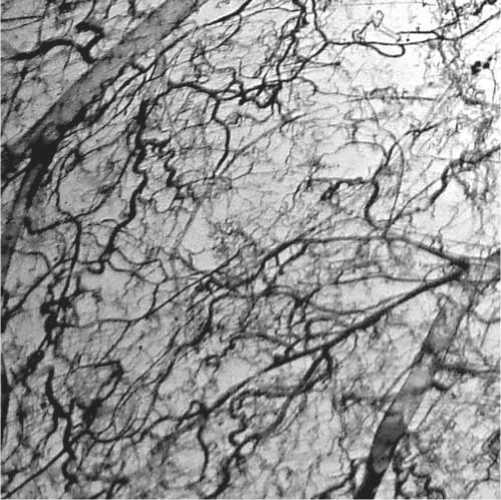

Рис. 6. Сосуды венозного русла свободного аксиального пахового лоскута (3-я группа САПЛ + Эплир-масло). 5-е сут. Ув. х 32. Стрелками отмечена повышенная извитость сосудов

Рис. 5. Сосуды венозного русла свободного аксиального пахового лоскута (1-я группа САПЛ). 5-е сут. Ув. х 32.

Стрелками отмечены дилатированные сосуды

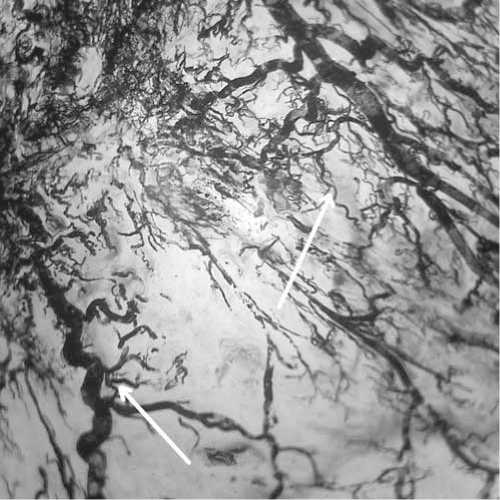

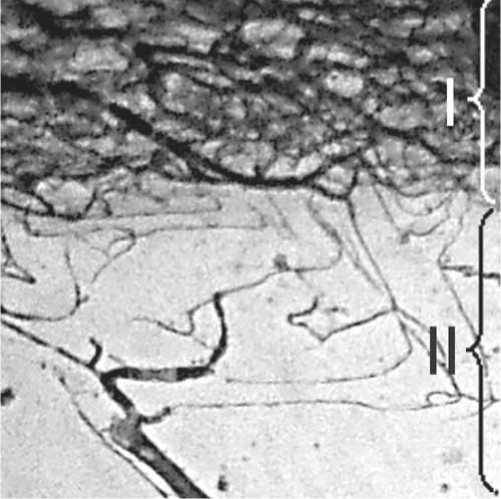

Рис. 7. Прорастание сосудов артериального русла из лоскута (I) в окружающие ткани (II), (1-я группа САПЛ). 7-е сут. Ув. х32

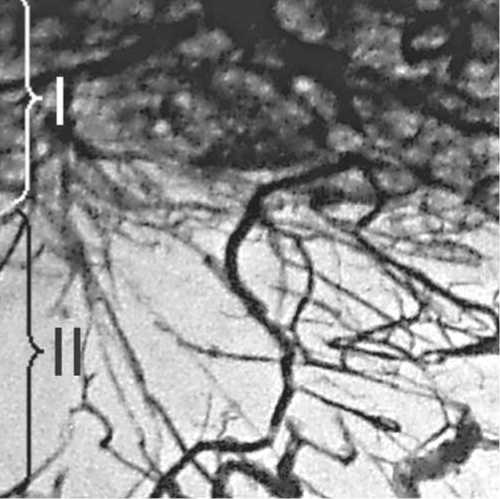

Рис. 8. Прорастание сосудов артериального русла из лоскута (I) в окружающие ткани (II), (3-я группа САПЛ + Эплир-масло).

7-е сут. Ув. х 32

ражена дилатация сосудов, особенно в венозном русле. К 5-м сут показатели ПАС во 2-й и 3-й экспериментальных группах ниже (7,1±0,7 мм2 и 8,9± 0,6 мм2 соответственно), чем в 1-й группе. К 14-м сут происходит и уменьшение степени извитости и дилатации сосудов. ПАС значительно меньше, чем в 1-й группе, на 57,9% и 43,1% соответственно (рис. 9). ПВС во 2-й–3-й группах оказываются более высокими (18,6% и 31,4%), чем в 1-й группе (рис. 10). К 30-м сут происходит интенсивное восстановление сосудов микроциркуляторного русла. Различия в ПВС сохраняются –20,1±0,8 мм2 и 22,8±1,2 мм2 против 14,1±2,3 мм2 во 2-й группе. Статистически значимых отличий ПАС нет.

В процессе формирования новых сосудов между трансплантированным лоскутом и окружающими тканями у различных групп животных также имеются существенные отличия. Так, у животных 1-й группы единичные артерии прорастают через фор- мирующийся рубец в реципиентную зону к 7-м сут (рис. 7). При этом направление прорастающих сосудов неупорядочено, интенсивное прорастание большого количества артерий через рубец в реципиентную зону происходит к 14-м сут.

Во 2-й и 3-й группах несколько ранее, чем в 1-й группе (к 5-м сут) отмечается единичное прорастание сосудов через рубец. Уже на 7-е сут наблюдается интенсивное прорастание сосудов в окружающие ткани (рис. 8), при этом сосуды направлены параллельно волокнам соединительной ткани рубца.

Таким образом, в процессе интеграции комплекса тканей после трансплантации САПЛ (1-я группа) сосудистое русло пересаженного лоскута претерпевает ряд изменений. В период с 5-х по 14-е сут происходит увеличение численной плотности сосудов и их дилатация. При этом с 5-х по 7-е сут увеличение численной плотности происходит за счет сосудов венозного русла, а с 7-х по 14-е сут – за счет

САПП -О-Эплир-масло -Д-Эплир-гель

Рис. 9. Динамика изменений численной плотности сосудов артериального русла. * Показатели в зоне «подъема» лоскута контрольной группы: 5,0±0,4 мм2

Рис. 10. Динамика изменений численной плотности сосудов венозного русла. * Показатели в зоне «подъема» лоскута контрольной группы: 18,0±1,6 мм2

артерий. К 30-м сут численная плотность сосудов уменьшается до показателей, близких к контрольным. Значительный прирост сосудов в лоскуте 1-й группы указывает на активный ангиогенез. Однако последующее снижение численной плотности сосудов к 30-м сут указывает на то, что увеличение количества сосудов на 10-е–14-е сут скорее всего обусловлено венозной гиперемией тканей лоскута. При сопоставлении этих данных с клинической картиной приживления в 1-й группе можно отметить, что максимальное количество осложнений приходится на период со 2-х по 7-е сут. Предположительно этот факт можно объяснить нарушениями гемодинамики в трансплантированном комплексе тканей, а именно увеличением численной плотности сосудов (в первую очередь венозного русла) и признаками застойных явлений (дилатация и повышенная извитость сосудов). Также ухудшает процессы интеграции и недостаточное для периода осложнений восстановление сосудистых связей с окружающими тканями (активное восстановление которых происходит лишь на 14-е сут).

По сравнению с 1-й группой в лоскутах 2-й и 3-й групп наблюдается статистически значимо меньшее количество осложнений. Скорее всего объяснением могут служить невыраженные гемодинамические изменения в процессе адаптации: дилатация сосудов выражена в меньшей степени, численная плотность сосудов статистически значимо ниже. Как реакция сосудистого русла, так и более раннее активное прорастание сосудов из лоскута в окружающие ткани (начиная с 7-х сут), по всей видимости, вызваны активными компонентами Эплира, что подтверждается и данными других исследований [1, 5]. Причем в 3-й группе (с применением 1%-ного масляного раствора Эплира) эти изменения носили более выраженный характер.

Клинические наблюдения постоперационного периода аутотрансплантации в эксперименте на животных свидетельствуют о том, что применение экстракта иловых сульфидных грязей в форме 1%-ного масляного раствора существенно улучшает качество приживления трансплантированных свободных кожных лоскутов. Эти данные подтверждаются изучением морфологических изменений сосудистого русла. Использование Эплира может быть эффективно при выполнении реконструктивных и пластических оперативных вмешательств, т.к. позволяет не только улучшить косметический эффект в результате операции, но и сократить время пребывания больного в стационаре. Кроме того, уменьшение количества осложнений позволит сократить расходы на их коррекцию, а также на реабилитацию пациента в послеоперационном периоде.

Список литературы Состояние сосудистого русла в свободном реваскуляризируемом паховом лоскуте под воздействием различных форм экстракта иловой сульфидной грязи в эксперименте

- Арий Е.Г. Морфофункциональная характеристика послеоперационных кожных рубцов и влияние на них экстракта иловой сульфидной грязи (экспериментальное исследование): Автореф. дис. … канд. мед. наук/Е.Г. Арий. -Томск, 2003. -20 с.

- Экспериментальное моделирование трансплантации свободного кожного лоскута на крысах (обзор литературы)/В.Ф. Байтингер, Д.Н. Синичев, К.В. Селянинов и др.//Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. -2005. -№ 2 (13). -С. 15-17.

- Малиновская И.С., Д.Н. Синичев, Малиновский С.В., Семичев Е.В., Селянинов К.В., Баранова Е.Н. Особенности интеграции реваскуляризируемого пахового лоскута под воздействием Эплира//Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. -2008. -№ 1 (24). -С. 16-22.

- Методические разработки и рекомендации ООО «Биолит» (2004-2006 г.г.) под редакцией д.х.н., академика РАЕН Бурковой В.Н.

- Патологические кожные рубцы/С.В. Логвинов, Е.Г. Арий, В.Ф. Байтингер. -Томск: Печатная мануфактура, 2004. -140 с.

- Van der Sloot P.G., Seikaly H., Harris J.R.//The Journal of Otolaryngology. -2002. -31 (3). -P. 144-146.