Состояние внутрисердечной гемодинамики у детей с единственным желудочком сердца через шесть месяцев после операции тотального кавопульмонального соединения

Автор: Кавардакова Елена Сергеевна, Соколов Александр Анатольевич, Янулевич Ольга Сергеевна, Кривощеков Евгений Владимирович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

Сложная анатомия порока; многообразие анатомических вариантов, с доминированием правой или левой части сердца; особенности движения единственного желудочка сердца (ЕЖС) усложняют определение эхокардиографических критериев для оценки функции желудочка у детей с функционально единственным желудочком сердца (ФЕЖС). Цель настоящего исследования: оценить состояние внутрисердечной гемодинамики у детей с ЕЖС после операции тотального кавопульмонального соединения (ТКПС). Материал и методы. Проведено сравнение 2 групп пациентов, не отличающихся по возрасту и весу. В основную группу вошли 39 пациентов с анатомией ЕЖС через 6 мес. после операции ТКПС. Контрольную группу составили 349 детей, не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС). Результаты. При сравнении 2 групп статистически значимая корреляция наблюдалась в таких эхокардиографических параметрах, как индекс сферичности (p

Врожденный порок сердца, эхокардиография, единственный желудочек сердца, тотальное кавопульмональное соединение

Короткий адрес: https://sciup.org/14920063

IDR: 14920063 | УДК: 611.12/616.12-073.43

Текст научной статьи Состояние внутрисердечной гемодинамики у детей с единственным желудочком сердца через шесть месяцев после операции тотального кавопульмонального соединения

Врожденные пороки сердца регистрируются у 0,8% новорожденных детей. Улучшение диагностики и тактики лечения на современном этапе привели к тому, что 85% пациентов с врожденными пороками сердца доживают до взрослого состояния [2].

Отдельной категорией изучения являются пороки сердца с ФЕЖС. Частота встречаемости таких пороков составляет 3,2% от всех врожденных пороков сердца [9], при- чем среди мальчиков такая патология встречается чаще, чем среди девочек [10].

Эхокардиография (ЭхоКГ) является ведущим методом диагностики сердечно-сосудистой патологии и может выполняться пациентам любой возрастной категории [11]. Оценка контрактильной и насосной функции с помощью ЭхоКГ усложняется при изменении пространственной формы камер сердца, потому определение контрактильности правого желудочка (ПЖ) является непростой зада- чей. Сложность оценки обусловлена особенностью формы желудочка и характером сокращения. ПЖ, в отличие от левого (ЛЖ), имеет треугольную форму и состоит из трех частей: приточной, трабекулярной и отточной (инфундибулярной) и не может быть охарактеризован эллипсоидной моделью, используемой в двухмерной оценке геометрии и функции ЛЖ. Оценка насосной и контрактильной функции у пациентов с ЕЖС является еще более трудной задачей, чем исследование ПЖ. Это объясняется сложностью пространственной формы и особенностями движения ЕЖС, а также многообразием его анатомических вариантов, с доминированием правой или левой части сердца [12].

Как правило, для оценки системной и легочной гемодинамики у больных с ФЕЖС используют магнитно-резонансную томографию (МРТ), мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) и инвазивные методы исследования [5]. Однако увеличивающееся количество пациентов, перенесших гемодинамическую коррекцию, требует широкого амбулаторного наблюдения и, соответственно, использования недорогих и неинвазивных методов контроля состояния кардиогемодинамики.

Цель настоящего исследования: оценить состояние внутрисердечной гемодинамики у детей с ЕЖС после операции ТКПС.

Материал и методы

Первую группу составили 39 детей с ФЕЖС в возрасте от 3 до 13 лет (4,78±2,3 года) через 6 мес. после операции ТКПС с различными анатомическими вариантами ЕЖС (синдром гипоплазии левых отделов сердца, несбалансированная форма атривентрикулярной коммуникации, двухприточный желудочек, атрезия трикуспидального клапана), причем “ведущий” ПЖ наблюдался у 15 детей, ЛЖ – у 24 пациентов.

Вторую (контрольную) группу для сравнения показателей внутрисердечной гемодинамики составили 349 детей в возрасте от 3 до 13 лет (4,75±2,1 года), не имеющих заболеваний ССС.

Эхокардиографические исследования выполнены на ультразвуковых системах экспертного класса IE-33 и IE-33 x-Matrix (Philips). Использовались фазированные секторные датчики с частотами сканирования 1–5 и 3–8 мГц. Визуальная информация сохранялась на цифровых носителях для последующего анализа и обработки, цифровые данные сохранялись в автоматизированной базе данных. Все результаты исследования сохранялись в DICOM формате для последующей обработки.

Всем детям для изучения внутрисердечной гемодинамики проводилась двухмерная ЭхоКГ. Осуществлялась оценка объемов камер сердца, показатели конечно-диастолического объема (КДО) и конечно-систолического объема (КСО) оценивались по методу Симпсона [4].

Индекс сферичности определялся как отношение продольного размера полости ЛЖ к максимальному поперечному размеру в средней трети ЛЖ. Снижение значения этого показателя ниже нормативных величин (менее 1,6–1,8), рассматривалось как прогрессирующая дилатация ЛЖ сердца.

Наиболее информативный и точный эхокардиографический метод оценки диастолического наполнения ЛЖ – исследование трансмитрального кровотока в импульсноволновом допплеровском режиме. Допплеровский контрольный объем устанавливался в приносящем тракте ЛЖ сразу над местом смыкания створок митрального клапана параллельно кровотоку и измерялась скорость раннего диастолического наполнения желудочка и систола предсердий (E/А) [4].

Для оценки глобальной функции желудочков определяли Myocardial Performance Index (Tei), отражающий систоло-диастолические свойства. Устанавливая контрольный объем под аортальным клапаном, используя апикальную пятикамерную позицию, исследовали кровоток в выносящем тракте левого желудочка. Вычислялось время изоволюмического сокращения (IVST), время изоволюмического расслабления (IVRT), а также время выброса ЛЖ (ET). По известной формуле MPI = (IVCT + IVRT)/ ET рассчитывали показатель индекса Tei [9].

Еще один параметр глобальной сократимости ЛЖ, значение которого может быть измерено при допплеровском исследовании, – скорость увеличения давления в полости ЛЖ в начале периода изгнания (dP/dt), для чего регистрировали струю митральной регургитации в постоянно-волновом режиме и измеряли интервал между двумя точками на прямолинейном участке спектра митральной регургитации. Изменение давления между точками, имеющими скорости 1 и 3 м/с, равно 32 мм рт. ст. Разделив 32 на интервал между точками, получали dP/dt [4].

В связи с возрастной и антропометрической неоднородностью пациентов такие показатели ЭхоКГ, как объем полостей желудочков, левого и общего предсердий индексировались к площади поверхности тела, рассчитанной по формуле Дюбуа [8]. Оценивался объем ФЕЖС и масса миокарда [4, 11]. В качестве негеометрического метода оценки контрактильности ЕЖС использовали оценку систолической скорости движения фиброзного кольца трикуспидального клапана на стороне свободной стенки ПЖ методом импульсной тканевой допплерографии [4]. Для оценки насосной функции единственного желудочка определяли величину ударного индекса ЕЖС и интеграл скорости кровотока (VTI) в выводном тракте единственного желудочка сердца [1, 4, 9].

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 8.0 for Windows. Результаты представлены в виде M±SD (где М – среднее арифметическое, SD – среднеквадратичное отклонение). Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости p принимался равным 0,05. Различия считались статистически значимыми при р>0,05.

Результаты и обсуждение

При использовании двухмерной ЭхоКГ было установлено, что значение индексированного КДИ ЛЖ после операции ТКПС было достоверно выше, чем у здоровых детей (Т=11,2; р<0,001) и составило 69,3±22,9 и 44,2±6,8 мл/м2 соответственно.

Увеличение величины КДИ было обусловлено тем, что

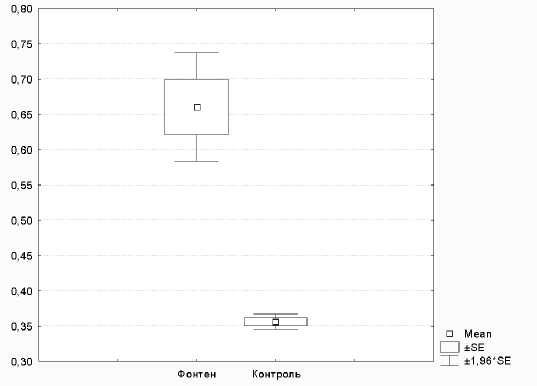

Рис. 2. Отношение скоростей быстрого диастолического наполнения желудочка и систолы предсердия у здоровых детей и у детей после операции Фонтена

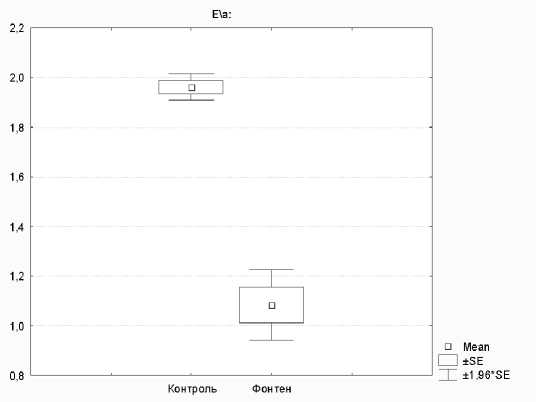

Рис. 1. Средние значения, стандартное отклонение и ошибка среднего показателя индекса сферичности у здоровых детей и детей после операции ТКПС

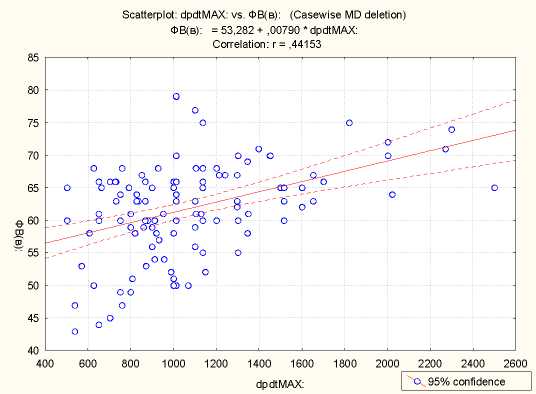

Рис. 3. Связь скорости нарастания внутрижелудочкового давления в систолу и ФВ у больных с ТКПС

объем полости единственного желудочка составляют части ЛЖ и ПЖ.

ФВ у больных с ЕЖС была в среднем ниже (62,1±8,3%), чем у здоровых детей – 70,2±5,1% (Т=3,5; р<0,001), причем у 15 детей (38%) после операции ТКПС наблюдалась сниженная ФВ – менее 60% (30–59%), у одного ребенка (4%) отмечалась повышенная ФВ – 82%, у 23 детей (58%) наблюдались нормальные значения ФВ (60–79%).

По данным многих авторов, ФВ слабо коррелирует с функциональным состоянием миокарда и не является надежным критерием в оценке систолической функции желудочка [12].

В работе, проведенной H.F. Mannaerts et al. [13], было установлено, что индекс сферичности ЛЖ в большей степени коррелирует с клиническими проявлениями сердечной недостаточности (СН), чем ФВ.

В нашем исследовании индекс сферичности у детей с ЕЖС составил 1,3±0,3; его значение было более низким, чем у контрольной группы – 1,6±0,1 (Т=5,1; р<0,001), что, по нашему мнению, являлось прогностически неблагоприятным фактором нарушения контрактильной и насосной функций ЕЖС (рис. 1).

Отношение скоростей быстрого диастолического наполнения желудочка к систоле предсердий (рис. 2), отражающее диастолическую функцию желудочка (E/А), у пациентов с ЕЖС было ниже – 1,08±1,1, чем в контрольной группе – 1,96±0,4.

По мнению некоторых авторов [15], измерение MPI является более эффективным в оценке глобальной кардиальной дисфункции, по сравнению с измерением систолической и диастолической дисфункций в отдельности. В норме его величина для ЛЖ составляет <0,4, для ПЖ <0,3; чем выше его значение, тем выраженнее миокардиальная дисфункции. В нашем исследовании MPI у пациентов после ТКПС составлял 0,66±0,2 усл. ед. и был достоверно выше, чем у здоровых пациентов – 0,3±0,1 усл. ед. (Т=8,4; р<0,001).

Наличие дилатации общего предсердия сочеталось со снижением сократимости единственного желудочка. Контрактильность общего желудочка была более высокой у детей с относительно небольшим объемом ЕЖС.

Связь между скоростью нарастания давления в сокращающемся ЕЖС и его ФВ была прямой, что позволяет использовать показатель dр/dt max в качестве объективной оценки контрактильности ЕЖС у детей после операции ТКПС (рис. 3).

Выводы

-

1. Пациенты после операции ТКПС имели более высокое индексированное значение конечно-диастолического объема и более низкие показатели ФВ ЕЖС по сравнению со здоровыми детьми.

-

2. Нарастание индекса сферичности у пациентов с ЕЖС является неблагоприятным предиктором нарушения контрактильной и насосной функции миокарда.

-

3. Среди показателей, оценивающих сократительную функцию миокарда, значение скорости нарастания внутрижелудочкового давления в систолу является оптимальным показателем контрактильности единственного желудочка после операции ТКПС.

-

4. При наличии дилатации общего предсердия установлено значимое снижение сократительной функции миокарда у детей с ФЕЖС.

Список литературы Состояние внутрисердечной гемодинамики у детей с единственным желудочком сердца через шесть месяцев после операции тотального кавопульмонального соединения

- Марцинкевич Г.И., Соколов А.А. Эхокардиография у детей: антропометрические и возрастные нормы//Российский педиатрический журнал. -2012. -№ 2. -С. 17-21.

- Марцинкевич Г.И., Соколов А.А. Эхокардиография у детей, антропометрические и возрастные нормы, сравнительные возможности трехмерной эхокардиографии//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2010. -Т. 25(4), Вып. 1. -С. 67-72.

- Соколов А.А., Марцинкевич Г.И., Кривощеков Е.В. Ультразвуковая оценка функции единственного желудочка на этапах коррекции, проблемы и решения//Кардиология в Беларуси. -2011. -№ 5. -С. 397-398.

- Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография. -2-е изд. -М.: Практика, 2005. -344 с.

- Chamaidi A., Gatzoulis M.A. Heart disease and pregnancy Hellenic//J. Cardiol. -2006. -Vol. 47. -Р. 275-291.

- Chinali M., de Simone G., Liu J.E. et al. Left atrial systolic force and cardiac markers of preclinical disease in hypertensive patients: the Hypertension Genetic Epidemiology Network (HyperGEN) Study//Am. J. Hypertens. -2005. -Vol. 18. -Р. 899-905.

- De Castro S., Cavarretta E., Milan A. et al. Usefulness of tricuspid annular velocity in identifying global RV dysfunction in patients with primary pulmonary hypertension: a comparison with 3D echo-derived right ventricular ejection fraction//Echocardiography. -2008. -Vol. 25(3). -Р. 289-293.

- Eidem B.W., O’Leary P.W., Cetta F. Echocardiography in pediatric and adult congenital heart disease. Second edition. -Philadelpia: Walters Kluwer Health, 2015. -720 p.

- Sutherland G.R., Hatle L., Claus P., D’hooge J., Bijnens B.H. Doppler Myocardial Imaging. -Hasselt, Belgium: BSWK; 2006. -349 p.

- Ghio S., Tavazzi L. Right ventricular dysfunction in advanced heart failure//Ital. Heart J. -2005. -Vol. 6. -Р. 852-885.

- Kjaergaard J., Hastrup Svendsen J., Sogaard P. et al: Advanced quantitative echocardiography in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy//J. Am. Soc. Echocardiogr. -2007. -Vol. 20. -Р. 27-35.

- Kuroda T., Seward J., Rumberger J. LV volume and mass: comparative study of two-dimensional Echocardiography and ultrafast computed tomography//Echocardiography. -1994. -Vol. 11. -Р. 1-9.

- Mannaerts H.F., van der Heide J.A., Kamp O. et al. Early identification of left ventricular remodelling after myocardial infarction, assessed by transthoracic 3D echocardiography//Eur. Heart J. -2004. -Vol. 25(8). -Р. 680-687.

- Menon S.C., Gray R., Tani L.Y. Evaluation of ventricular filling pressures and ventricular function by Doppler echocardiography in patients with functional single ventricle: correlation with simultaneous cardiac catheterization//J. Am. Soc. Echocardiogr. -2011. -Vol. 24(11). -Р. 1220-1225.

- Montealegre-Gallegos M., Mahmood F., Owais K. et al. Cardiac output calculation and three-dimensional echocardiography//J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. -2014, Jun. -Vol. 28(3). -Р. 547-550.

- Tei C., Ling L., Hodge D. et al. New index of combined systolic and diastolic myocardial performance: a simple and reproducible measure of cardiac function -a study in normal and dilated cardiomyopathy//J. Cardiol. -1995. -Vol. 26. -Р. 357-366.

- Theodoridis T.D., Anagnostou E., Zepiridis L. et al. Successful pregnancy and caesarean section delivery in a patient with single ventricle and transposition of the great arteries//J. Obstet. Gynaecol. -2005. -Vol. 25. -Р. 69-70.