Состояние здоровья беременных женщин и новорожденных в зависимости от качества йодной профилактики

Автор: Наумова Юлия Владимировна, Курмачева Наталия Александровна, Рогожина Ирина Евгеньевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные о неудовлетворительном качестве йодной профилактики у беременных женщин Саратовской области: недостаточном йодном обеспечении матерей (медиана йодурии 115,5 мкг/л при рекомендуемых экспертами ВОЗ значениях 150-249 мкг/л) на фоне неадекватно низких профилактических доз йодсодержащих препаратов; высокой частоте гестационной гипотироксинемии (55,7%) и ассоциированных с ней осложнений беременности, родов у матерей, нарушений состояния плода и здоровья новорожденных. Показано, что профилактический прием беременной женщиной йодида калия в дозе 250 мкг/сутки приводит к снижению на 12-47% абсолютного риска и в 2-8 раз отношения шансов осложнений беременности и родов, нарушений адаптации и заболеваний у новорожденных

Гестационная гипотироксинемия, йодный дефицит, качество йодной профилактики, осложнения беременности и родов, состояние новорождённых

Короткий адрес: https://sciup.org/14917120

IDR: 14917120

Текст научной статьи Состояние здоровья беременных женщин и новорожденных в зависимости от качества йодной профилактики

-

1Вв едение. Йодный дефицит (ЙД) является одним из наиболее неблагоприятных факторов риска патологического течения беременности и родов [1]. По данным мониторинга, проведенного сотрудниками ФГУ «Эндокринологический научный центр» (ЭНЦ) в 2005-2006 гг., от 11 до 61,7% беременных женщин в различных регионах Российской Федерации совсем не получали йодную профилактику (ЙП). Кроме того, было особо отмечено, что мероприятия по профилактике йододефицитных заболеваний (ЙДЗ) в группах повышенного риска далеко не всегда соответствуют рекомендациям ВОЗ: допускается применение БАД, назначение фармпрепаратов йодида калия в неадекватных дозах или нерегулярно, а также отмечается позднее начало ЙП [2].

Основной целью приема адекватных физиологических доз йода во время беременности является профилактика необратимых нарушений формирования головного мозга плода, ассоциированных с низким содержанием свободного тироксина (свТ4) в крови матери (гестационной гипотироксинемией) в условиях ЙД [3, 4]. В 2007 г. экспертами ВОЗ для предотвращения гестационной гипотироксинемии официально рекомендовано увеличение йодной дотации беременным и кормящим женщинам не менее чем до 250 мкг в сутки, а также проведение регулярного мониторинга йодного обеспечения в группах критического риска [5, 6]. Однако подавляющее большинство акушеров-гинекологов России продолжают назначать женщинам устаревшие дозы таблетированных йодсодержащих препаратов (150-200 мкг/сутки), что, безусловно, негативно отражается на состоянии здоровья матерей и их потомства [7, 8].

Целью данного исследования стали мониторинг качества ЙП у беременных женщин и оценка эффективности применения современных дозировок йодсодержащих препаратов в гестационном периоде.

Методы. Материалом исследования были 196 пар «мать – ребенок».

1-ю группу наблюдения составила случайная выборка из 106 женщин, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии беременности МУЗ «Перинатальный центр» г. Энгельса Саратовской области. Все женщины были обследованы нами в конце III триместра беременности и послеродовом периоде. Проведено анкетирование женщин по поводу их отношения к профилактике ЙДЗ в гестационном периоде и фактических режимов приема йодсодержащих препаратов. Анализировали течение беременности и родов у матерей и состояние здоровья новорожденных в зависимости от обеспеченности йодом.

Для оценки эффективности профилактики ЙДЗ была сформирована 2-я группа из 90 беременных, которые получали йодид калия в дозе 200 мкг/сутки прегравидарно (Йодомарин®, «Берлин-Хеми АГ») и увеличили дозировку препарата до 250 мкг/сутки на весь гестационный период.

Женщины 2-й группы наблюдались проспективно на протяжении всей беременности в ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции» (СОЦПСиР). С целью максимального достижения однородности сопоставляемых групп была применена предварительная стратификация женщин 2-й группы по возрасту, социально-экономическим условиям семей, факторам риска акушерских осложнений. Группа женщин, получавших адекватную ЙП, формировалась таким образом, чтобы средний возраст, число предшествовавших беременностей и родов, количество имеющих отягощенный акушерский анамнез, экстрагени-тальные и гинекологические заболевания, в том числе эндемический зоб, значимо не отличались от аналогичных показателей у беременных 1-й группы. Частота эндемического зоба в анализируемых группах беременных составила 23,6 и 21,1% соответственно (р>0,1).

Для оценки состояния здоровья женщин использовали данные анамнеза, клинического, лабораторного и инструментального обследования. Йодное обеспечение и морфофункциональное состояние щитовидной железы (ЩЖ) у женщин обеих групп изучали по данным исследования концентрации йода в разовой порции мочи, УЗИ ЩЖ, определения уровней свТ4, тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови.

Экскреция неорганического йода определялась в разовой порции мочи женщин церий-арсенитовым методом в лаборатории клинической биохимии ФГУ ЭНЦ. За норму принималась медиана йодурии, равная 150-249 мкг/л мочи [9].

УЗИ ЩЖ женщинам выполнялось портативным сканером «Aloka SSD 500» с линейным датчиком частотой 7,5 МГц в режиме реального времени. Тиреоидный объем рассчитывали по формуле J. Brunn (1981) и считали нормальным для женщин в пределах 9-18 мл согласно стандартным международным критериям.

Уровни свТ4 и ТТГ в сыворотке крови женщин определяли методом иммуноферментного анализа с использованием стандартных наборов производства БТФ «Иммунотех» (Москва) в лаборатории клинической биохимии ГУЗ СОЦПСиР. Нормальные величины концентрации гормонов в сыворотке крови устанавливали при использовании указанных наборов: ТТГ=0,2-3,5 мЕд/л, свТ4=10-25 пмоль/л. Гестационную гипотироксинемию диагностировали при уровне свТ4 ниже 10 пмоль/л.

У всех новорожденных определялся уровень ТТГ-неонатал в высушенных образцах капиллярной крови, забор которой осуществлялся у доношенных детей на 4-5-е сутки после рождения, у недоношенных – на 7-14-й день жизни. Исследование концентрации ТТГ у новорожденных проводилось не позднее трех суток после забора крови в лаборатории селективного скрининга медико-генетической консультации Саратовской областной детской клинической больницы иммунофлюоресцентным методом с помощью тест-систем «DELFIA Neonatal hTSH» в рамках Федеральной программы скрининга врожденных нарушений обмена веществ. Все образцы крови с концентрацией ТТГ выше 20 мЕд/л (пороговый уровень) проверялись повторно для исключения врожденного гипотиреоза. Учитывалось число новорожденных с неонатальной гипертиреотропинемией (уровнем ТТГ-неонатал >5 мЕд/л), которая расценивалась как индикатор недостаточного йодного обеспечения во внутриутробном периоде [10].

Эффективность современных схем ЙП оценивалась путем сравнения состояния здоровья женщин и новорожденных из наблюдаемых групп. Для изучения анте- и постнатальных факторов риска ЙДЗ сравнивались показатели медианы йодурии, уровни ТТГ и свТ4 в сыворотке крови, частота осложнений беременности и родов у матерей. У детей сопоставляли показатели физического развития при рождении, частоту нарушений неонатальной адаптации, неонатальной гипертиреотропинемии, заболеваний и патологических синдромов на первом месяце жизни.

Статистическая обработка фактического материала выполнена с применением программы Microsoft Excel 2007, а также при помощи пакетов прикладных программ Stat Soft Statistica 6.0, NCSS 2007 и Epi Info 5.04b. Использовались параметрические и непараметрические методы статистики, корреляционный анализ. Данные в тексте и таблицах для количественных признаков представлены в виде Me [25; 75], где Me – медиана, [25; 75] – интерквартильный размах, или M±SD (среднее ± стандартное отклонение). Для сравнения непрерывных независимых данных применяли критерий Манна–Уитни (показатель U), бинарных дихотомических показателей – критерий χ2 с поправкой Йетса. Оценку линейной связи между бинарными факторами проводили с помощью рангового коэффициента корреляции Gamma. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Для оценки роли конкретных факторов риска в условиях ЙД использованы принципы эпидемиологической статистики. Относительный риск (ОР) устанавливали по отношению осложнений беременности и родов у матерей, заболеваемости и патологических синдромов у детей в различных условиях йодного обеспечения, абсолютный риск (АР) – по разнице между ними. Эффективность использованных в данном исследовании методов ЙП оценивалась по показателям снижения абсолютного риска (САР) и отношения шансов (ОШ). Согласно современным критериям доказательной медицины применялась оценка 95% доверительных интервалов Корнфилда при расчете ОР и Мета – Патела – Грея при расчете ОШ.

Результаты. По данным анкетирования, 92,8% женщин 1-й группы получали от акушеров-гинекологов рекомендации по ЙП. Однако врачи не информировали их о целях и значении непрерывного приема йодсодержащих препаратов для предупреждения нарушений умственного развития детей. Поэтому, во-первых, основной целью ЙП все беременные считали предотвращение развития зоба; во-вторых, не имея достаточной мотивации, 9,4% женщин совсем не принимали препараты йода, 82,1% беременных получали недостаточные дозы этого микроэлемента (15,1% принимали 100-150 мкг йода в составе Йодомарина-100 или витаминно-минеральных комплексов, 67% – Йодомарин-200). Лишь 8,5% женщин принимали адекватную дозу йода – 250 мкг в сутки в виде комбинации йодсодержащих витаминно-минеральных комплексов и Йодомарина-100.

Прегравидарно принимали препараты йода только 5,7% женщин, еще 23,6% периодически употребляли в пищу йодированную соль. Начали ЙП с I триместра 39,6%, со II триместра – 33%, с III триместра 12,3% беременных. Более половины женщин делали перерывы в приеме йодсодержащих препаратов.

Таким образом, подавляющее большинство женщин не получали препараты йода прегравидарно и нерегулярно принимали их во время беременности. Обращают на себя внимание поздние сроки начала ЙП большинством женщин: 16,6±10,7 недели гестации (Ме=14,0 недели).

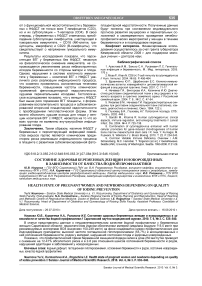

Медиана йодурии у женщин 1-й группы составила 115,5 [98,3; 157,8] мкг/л, что существенно ниже целевого уровня для беременных.

Гестационная гипотироксинемия была выявлена у 55,7% от общего числа обследованных женщин. По данным зарубежных и отечественных исследований, в йододефицитных регионах именно гестационная гипотироксинемия является фактором высокого риска нарушений состояния здоровья беременной и новорожденного [6, 8].

С целью достоверной оценки количественного вклада гестационной гипотироксинемии как одного из факторов риска формирования осложнений беременности и родов у женщин для нее рассчитаны показатели АР и ОР (табл. 1).

Таблица 1

Влияние гестационной гипотироксинемии на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного (по показателям абсолютного и относительного риска)

|

Показатель |

АР, % |

p |

ОР (95%ДИ) |

χ 2 |

p |

|

Анемия |

26 |

0,0017 |

1,41 (1,12-1,77) |

8,94 |

0,0028 |

|

Хроническая внутриутробная гипоксия плода |

24 |

0,0097 |

2,39 (1,18-4,82) |

5,87 |

0,0154 |

|

Гестоз II |

21 |

0,0238 |

1,99 (1,07-3,72) |

4,35 |

0,0369 |

|

Патологические роды |

23 |

0,0174 |

1,69 (1,07-2,67) |

4,93 |

0,0264 |

|

Нарушения ранней неонатальной адаптации |

33 |

0,0008 |

255 (1,40-4,63) |

10,54 |

0,0012 |

|

Перинатальная патология центральной нервной системы |

23 |

0,0147 |

1,41 (1,05-1,88) |

5,16 |

0,0231 |

|

Неонатальная гипертиреотропинемия |

19 |

0,0211 |

2,52 (1,10-5,81) |

4,46 |

0,0347 |

Установлено, что гестационная гипотироксине-мия существенно увеличивает риск патологического течения беременности, родов, нарушений состояния плода и заболеваемости новорожденного (АР=19-33%; ОР=1,41-2,55, p<0,05). Получена достоверная положительная корреляционная взаимосвязь гестационной гипотироксинемии с анемией, хронической внутриутробной гипоксией плода (ХВУГП), поздними гестозами, патологическими родами у женщин, нарушениями адаптации, патологическими синдромами перинатального поражения центральной нервной системы и неонатальной гипертиреотропинемией у новорожденных (табл. 2).

Таким образом, проведенные нами исследования позволили установить, что некорригируемый ЙД, гестационная гипотироксинемия и ассоциированная с ними высокая частота патологического течения беременности и родов у матерей создают серьезную угрозу для состояния плода и здоровья ребенка.

При сравнении состояния здоровья женщин и новорожденных анализируемых групп установлена высокая эффективность приема беременными Йо-

Таблица 2

Корреляционная взаимосвязь гестационной гипотироксинемии с осложнениями течения беременности, родов, нарушениями состояния плода и новорожденного (приведены значения рангового коэффициента Gamma)

|

Осложнения беременности, родов, нарушения состояния плода и новорожденного |

Гестационная гипотироксинемия |

p |

|

Анемия беременной |

0,67 |

0,000002 |

|

Гестоз II |

0,46 |

0,000710 |

|

Патологические роды |

0,38 |

0,002810 |

|

Хроническая внутриутробная гипоксия плода |

0,54 |

0,000101 |

|

Нарушения ранней неонатальной адаптации |

0,63 |

0,000000 |

|

Перинатальная патология центральной нервной системы |

0,48 |

0,000250 |

|

Неонатальная гипертиреотропинемия |

0,53 |

0,000549 |

Таблица 3

Эффективность современных схем йодной профилактики (частота нарушений течения беременности, родов, периода новорожденности)

|

Патологические состояния матери и ребенка, % |

Матери получали 100-200 мкг йода, n=106 |

Матери получали 250 мкг йода, n=90 |

χ 2 |

р |

|

Гестоз II |

31,1 |

18,9 |

4,29 |

0,03841 |

|

Анемия |

79,2 |

32,2 |

40,34 |

0,00000 |

|

Хроническая внутриутробная гипоксия плода |

30,2 |

14,4 |

5,96 |

0,01464 |

|

Аномалии родовой деятельности |

47,2 |

24,4 |

9,86 |

0,00169 |

|

Нарушения неонатальной адаптации |

31,1 |

17,8 |

10,12 |

0,00146 |

|

Перинатальные поражения центральной нервной системы |

67,9 |

45,6 |

9,08 |

0,00258 |

|

Неонатальная гипертиреотропинемия |

23,6 |

5,6 |

10,85 |

0,00099 |

Таблица 4

Влияние качества йодной профилактики на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного (по величине САР и ОШ)

На фоне коррекции йодного обеспечения у женщин 2-й группы существенно ниже была частота гестозов II, анемии, ХВУГП, аномалий родовой деятельности, показаний к оперативному родоразре-шению. Получено статистически значимое снижение числа детей с нарушениями неонатальной адаптации, клиническими симптомами перинатального поражения центральной нервной системы и неонатальной гипертиреотропинемией (табл. 3).

Количество новорожденных с дисгармоничным физическим развитием уменьшилось в 2,36 раза, но без достоверных различий (13,2 и 5,6% в 1-й и 2-й группах соответственно, р>0,1).

С позиций доказательной медицины установлено, что непрерывный прием матерью Йодомарина-200 с прегравидарного этапа с увеличением дозы препарата при наступлении беременности до 250 мкг/сутки приводит к снижению на 12-47% абсолютного риска и в 2-8 раз ОШ осложнений гестационного периода и родов, нарушений состояния плода и здоровья новорожденного (табл. 4).

Обсуждение. В рамках настоящего исследования получены данные о неудовлетворительном качестве ЙП у беременных Саратовской области.

Несмотря на высокий охват ЙП (92,8%), подавляющее большинство беременных (82,1%) получали суточные дозы йода ниже современных рекомендаций, а 9,4% совсем не принимали йодсодержащие препараты. Поэтому основной показатель йодного обеспечения – медиана йодурии (115,5 мкг/л) – у обследованных женщин оказался значительно ниже целевых показателей (150-249 мкг/л), а гестационная гипотироксинемия диагностирована с высокой частотой – 55,7%. Установлена существенная взаимосвязь гестационной гипотироксинемии с осложнениями течения беременности, родов, нарушений состояния плода и здоровья новорожденного (АР=19-33%; ОР=1,41-2,55, p<0,05).

В проведенном нами пилотном исследовании доказано, что адекватная прегравидарная ЙП и ежедневный прием в течение беременности современных дозировок препаратов калия йодида (250 мкг) значительно снижают риски ЙДЗ у матери и ребенка (САР=12-47%, p<0,05; ОШ=0,13-0,47, p<0,05).

Результаты исследования использованы при разработке временных отраслевых стандартов медицинской помощи женщинам с нормальным течением беременности, утвержденных министерством здравоохранения Саратовской области (приказ № 659 от 18.06.2009 г.).

Заключение. На состоявшемся в 2006 г. Х конгрессе педиатров России сообщалось, что в нашей стране ежегодно рождается 315 тысяч детей с мозговыми нарушениями, связанными с дефицитом йода (ФГУ ЭНЦ). Таким образом, ЙДЗ по-прежнему угрожают россиянам из групп критического (женщины репродуктивного возраста, дети, подростки) и «суперкритического» риска (беременные, кормящие, младенцы). Представленные в настоящей пу-

Рис. 1. Показатели медианы йодурии у беременных женщин в зависимости от качества йодной профилактики.

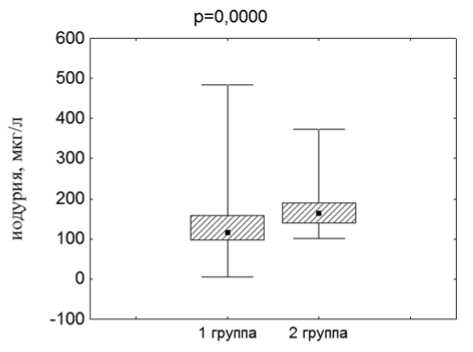

Рис. 2. Показатели медианы свободного тироксина у беременных женщин в зависимости от качества йодной профилактики.

бликации материалы отражают существенные недостатки на этапе формирования в нашей стране эффективной системы предупреждения ЙДЗ в пе-ригестационном периоде. На современном уровне её организация требует безусловного участия всей специализированной сети первичного звена российского здравоохранения. Необходимо внедрение новых идеологических (с первоочередной заботой о головном мозге), стратегических (с особым акцентом на прегравидарной подготовке) и тактических (дозовых) подходов.

Несомненно, особая роль в этом процессе принадлежит повышению грамотности и мотивации специалистов родовспомогательной службы. Участие практических акушеров-гинекологов, терапевтов, эндокринологов, неонатологов, педиатров в реализации программы профилактики ЙДЗ у матери и ребенка заключается в широкой пропаганде знаний о пользе йода при проведении санитарно-просветительской работы с целевыми группами населения. Имеется в виду следуещее: лекции, интерактивные семинары-тренинги в «Школах будущих матерей» при женских консультациях; беседы с беременными при дородовом и молодыми матерями при послеродовом патронаже на дому; йодная профилактика как обязательный компонент прегравидарной подготовки в процессе лечения бесплодия, синдрома потери плода, нарушений ову- ляторно-менструальной функции, при планировании беременности; назначение современных дозировок таблетированных йодсодержащих препаратов беременным и кормящим женщинам.

Список литературы Состояние здоровья беременных женщин и новорожденных в зависимости от качества йодной профилактики

- Фадеев В.В. Йоддефицитные заболевания и беременность//Гинекология. 2004. № 1. С. 59-62.

- Дефицит йода -угроза здоровью и развитию детей России: Пути решения проблемы: Национальный доклад/И.И. Дедов, ГА. Мельниченко, Е.А.Трошина [и др.] М., 2006. 36 с.

- Morreale de Escobar G., Obregon M.J., Escobar del Rey F. Role of thyroid hormone during early brain development//Eur. J. Endocrinol. 2004. Vol. 151. P. 25-37.

- Neonatal effects of maternal hypothyroxinemia during early pregnancy/L. Kooistra, S. Crawford, A.L.van Baar [et al.]//Pediatrics. 2006. Vol. 117. P. 161-167.

- UNICEF state of the world's children 2006: Iodine Deficiency Disorders newsletter. 2006. Vol. 22, № 1. P. 7-14.

- Prevention and control of iodine deficiency in pregnant and lactating women and in children less that 2-years-old: conclusion and recommendations of the Technical Consultations/M. Anderson, B. de Benoist, F. Delange, J. Zupan//Publ. Health Nutrit. 2007. Vol. 10, № 12 A. P. 1606-1611.

- Шилин Д.Е., Курмачева H.A. Практические аспекты йодной профилактики у беременных и кормящих в работе акушеров, терапевтов, эндокринологов//Гинекология. 2007. Т. 9, №2. С. 71-78.

- Трошина Е.А., Секинаева А.В., Абдулхабирова Ф.М. Современные нормативы потребления йода беременными и кормящими женщинами (на примере региональных исследований)//Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2010. Т. 6, №1. С. 32-38.

- Delange F. Optimal iodine nutrition during pregnancy lactation and the neonatal period//Int. J. Endocrinol. Metab. 2004. Vol.2. P. 1-12.

- Delange F. Screening for congenital hypothyroidism used as an indicator of IDD control//The thyroid and age/Ed. A. Pinchera, K. Mann, U. Hostalek. Stuttgart: Schttauer, 1998. P. 121-134.