Сосуды восточного варианта пахомовской культуры памятника старый сад: морфологический анализ

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты морфологического анализа керамических материалов эпохи поздней бронзы из памятника Старый Сад. Данные получены с помощью статистических методов, разработанных В.Ф. Генингом, А. Шепард, Х. Нордстрёмом, А.А. Бобринским и Ю.Б. Цетлиным. На основании полученных сведений сделан вывод о неустойчивости и смешанности гончарной традиции, что, в свою очередь, может свидетельствовать о смешанном характере культурных традиций оставившего данный памятник населения. Данный тезис подтверждают полученные ранее выводы в смежных исследованиях (особенности организации сакрального пространства, антропология, генетика).

Археология, эпоха поздней бронзы, барабинская лесостепь, керамика, морфология, статистические методы, анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522102

IDR: 14522102 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Сосуды восточного варианта пахомовской культуры памятника старый сад: морфологический анализ

Памятник Старый Сад расположен в Венгеровском р-не Новосибирской обл., в 5 км к юго-западу от с. Венгерово, на южном краю коренной террасы Государева озера и представляет собой совокупность разновременных некрополей, основную часть которых составляют объекты, относящиеся к эпохе финальной бронзы – переходному от бронзы к железу времени. На данный момент на могильнике изучено 94 насыпи, 76 из них относятся к восточному варианту пахомовской культуры, 4 – к андроновской, 11 – к саргатской и 3 объекта – к началу XX в [Молодин, Нескоров, 1992, с. 95; Молодин, Мыльникова и др., 2014, с. 30]. Комплексы восточного варианта пахомовской культуры датированы на основании бронзового инвентаря (удила, бляшки со шпеньком, шпилька и др.) второй половиной X – VIII в. до н.э.

Могильник Старый Сад является базовым памятником для изучения восточного варианта пахо- мовской культуры в силу как представительности полученного материала, так и степени изученности. Следует отметить, что это наиболее крупный исследованный раскопками могильник пахомов-ской культуры не только в Барабинской лесостепи, но и в Тоболо-Иртышье [Молодин, Мыльникова и др., 2014, с. 30].

Особый интерес для изучения вызывает коллекция сосудов восточного варианта пахомовской культуры, которая насчитывает 40 единиц полных форм, из них пригодными для анализа являются 33 изделия (30 сосудов с горловиной, 3 – без горловины; все изделия плоскодонные).

Морфологический анализ был проведен с использованием нескольких методик: «Программы статистической обработки керамики из археологических раскопок» В.Ф. Генинга [1973, с. 114– 135], метода изучения соотношения основных пропорций сосудов [Shepard, 1965], методики работы с экстремальными точками и графической корреляции полупрофилей сосудов [Nordström, 1972; Мыльникова, 2014] и метода определения общей пропорциональности сосудов [Актуальные проблемы…, 1999; Цетлин, 2012, с. 160–164]. Предложенные методы направлены на выявление как общих черт традиций изготовления сосудов определенных форм, так и особенностей коллекций отдельных памятников [Мыльникова, 2014, с. 42].

В ходе исследования по методу В.Ф. Генинга сосуды восточного варианта пахомовской культуры могильника Старый Сад распределились по указателям следующим образом:

ФА (указатель высотности) – низкие (67 %), средние (33 %);

ФБ (высотно-горловинный) – очень низкогор-лые (100 %);

ФВ (широтногорловинный) – широкогорлые (100 %);

ФГ (профилировка шейки) – с наклоном внутрь (52 %), слабопрофилированная (6 %), среднепро-филированная (18 %), сильнопрофилированная (18 %), очень сильнопрофилированнная (6 %);

ФД (высотный указатель тулова) – сильноприплюснутое (21 %); приплюснутое (79 %);

ФЕ (высотный указатель плечика) – среднее (33 %); высокое (57 %), очень высокое (10 %);

ФЖ (указатель выпуклости плечика) – очень слабовыпуклое (27 %); слабовыпуклое (57 %), средневыпуклое (16 %);

ФИ (указатель ширины днища) – среднедонное (43 %), широкодонное (57 %).

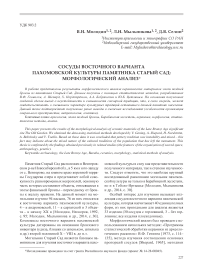

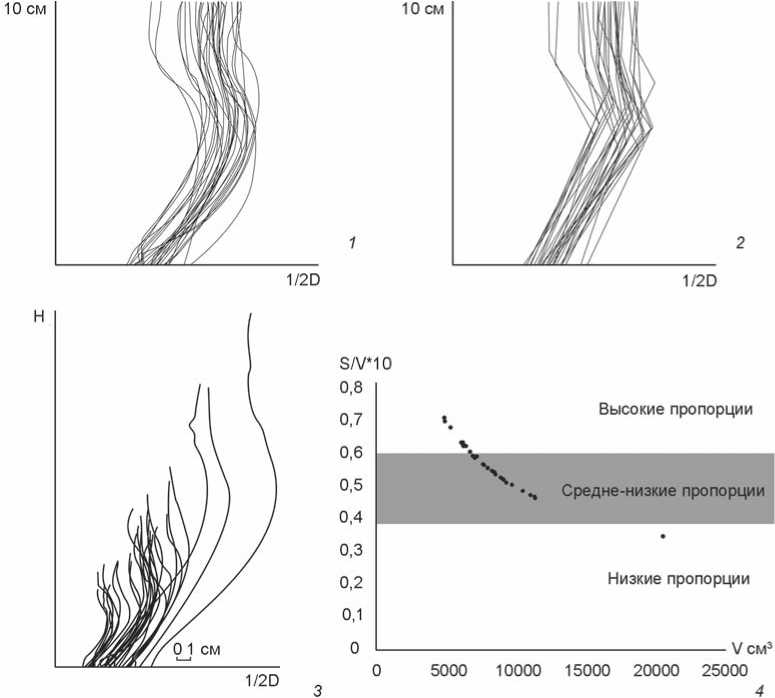

Рис. 1. Могильник Старый Сад. Керамические сосуды.

1 – кург. 87, погр. 1; 2 – кург. 65, погр. 1; 3 – кург. 52, погр. 1;

4 – кург. 69, насыпь.

Обращает на себя внимание факт наличия сосудов, параметры которых совпадают друг с другом по всем приведенным указателям. Такими являются два сосуда из погр. 1 кург. 87 и погр. 1 кург. 65, а также пара изделий из мог. 1 кург. 52 и насыпи кург. 69 (рис. 1). Опираясь на разработки ряда ученых в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства [Бобринский, 1978; Волкова, 1998; Цетлин, 2012], можно предположить, что эти сосуды были сделаны в рамках одного динамического стереотипа. Это свидетельствует об их определенной взаимосвязи, а также о том, что они могли быть вылеплены одним мастером.

Сравнение основных пропорций сосудов показало, что соотношение высоты придонной части к общей высоте для 26 экземпляров (87 %) составило 1:2, что говорит о приземистости форм. Корреляция диаметра горловины и диаметра венчика для всей коллекции составила 1:1, что определяет их широкогорлость. Сравнение величины диаметра горловины с диаметром тулова в 23 случаях (77 %) составило соотношение 1:1. Преобладающей при сравнении диаметра дна к диаметру венчика является пропорция 2:3, выявленная в 21 случае (64 %), что маркирует широкодонность изделий. Помимо этого, в 6 случаях (18 %) она составила 1:2 и в 5 (15 %) – 1:3, в одном (3 %) – 1:1. Соотношение диаметра венчика и диаметра тулова в 24 случаях (77 %) составило 1:1. У 4 экз. (13 %) она равнялась 2:3 и у 3 (10 %) – 4:5, т.е. все изделия были закрытой формы. По отношению высоты придонной части к высоте сосуда коллекция разделилась на две равные части: 15 экз. (50 %) – 1:2 и 15 экз. (50 %) – 2:3. При этом графики основных пропорций сосудов продемонстрировали, что одни пропорции меняются линейно (диаметр венчика/ диаметр горловины; диаметр венчика/диаметр дна), а другие – непропорционально (высота со-суда/высота плеча).

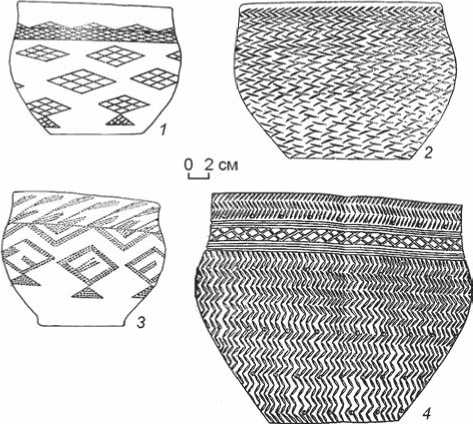

Подобные результаты представили прорисовки профилей и «скелетов» сосудов, выполненные в едином масштабе. Они обнаруживают, что при наличии некой «идеальной» модели присутствует множество направлений изменения (рис. 1). Это проявилось в разнообразии приемов конструирования придонной части и плеча сосудов. При прорисовке сосудов с сохранением масштаба фиксируется ассортимент емкостей, который включает как малые, так и большие изделия. Это свидетельствует об отсутствии жестких канонов о том, сосуд каких пропорций должен был использоваться в погребальной практике. Помимо этого, данная прорисовка демонстрирует разнообразие в приемах конструирования горловины,

Рис. 2. 1 – корреляция профилей сосудов, приведенных к масштабу 10 см; 2 – корреляция «скелетов» сосудов, приведенных к масштабу 10 см; 3 – корреляция профилей сосудов, прорисованных в одном масштабе; 4 – график общей пропорциональности сосудов.

что проявляется в ее различной высоте и углах отгиба от тулова сосуда.

При выявлении общей пропорциональности (рис. 2, 4 ) было установлено, что 25 изделий (76 %) относятся к категории низко-средних пропорций и их следует квалифицировать как «сосуды-подражания», 7 (21 %) – к категории средних, т.е. «привычных» форм, которые характеризуются прямой или слегка отогнутой горловиной, приплюснутым туловом, средними и высокими плечиками различной степени выпуклости, а также наличием по тулову, горловине и придонной части геометрического и «елочного» орнамента. Помимо этого, один сосуд (3 %) попадает в категорию низких пропорций и является «чистой» формой. Следует отметить, что на границе между категориями средних и средне-низких пропорций находятся четыре сосуда, которые созданы мастерами, чьи динамические стереотипы начинают подстраиваться под существующие традиции формообразования. При этом для культур с устоявшейся гончарной традицией характерна высокая концентрация сосудов на границе этого перехода.

Таким образом, морфологический анализ сосудов восточного варианта пахомовской культуры памятника Старый Сад демонстрирует неустоявшуюся гончарную традицию формообразования, что фиксируется в непропорциональности изменений соотношений пропорций сосудов, в размытости эталона, а также в наличии «сосудов-подражаний», составляющих большую часть коллекции (76 %). При этом количество «старых сосудов-подражаний», которые характерны для культур с устоявшейся гончарной традицией, составляет только 12 % (4 экз.). Полученные выводы позволяют предположить смешение нескольких гончарных традиций, что, в свою очередь, может свидетельствовать о смешанном характере культурных традиций оставившего данный памятник населения.

Аналогичные выводы были получены при анализе погребальных комплексов этого могильника, где отмечено многообразие видов организации сакрального пространства. Все это подтверждает тезис об активном взаимодействии представителей восточного варианта пахомовской культуры с другим населением Барабинской лесостепи в период финальной бронзы – переходного от бронзы к железу времени [Молодин, Мыльникова и др., 2014, с. 44].

Полученные данные по анализу морфологии сосудов подтверждаются результатами генетических и антропологических исследований. Так, установлена как минимум двухкомпонентность мтДНК, которая включает в себя генетические субстраты как автохтонного доандроновского (западных и восточных групп), так и пришлого андроновского населения [Молодин, Пилипенко и др., 2012, с. 67]. Антропологи отмечали связь женской части серии с «бегазы-дандыбаевским» населением [Чикишева, 2010, с. 32–33].

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о многокомпонентности носителей восточного варианта пахомовской культуры на территории Барабинской лесостепи, который мог включать в себя ряд черт разных археологических культур эпохи поздней бронзы и переходного к железному веку времени из различных регионов взаимодействия – западных (Тоболо-Иртышье), восточных (Новосибирское Приобье) и южных (степное Обь-Иртышское междуречье, Восточный Казахстан).

Список литературы Сосуды восточного варианта пахомовской культуры памятника старый сад: морфологический анализ

- Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. -Самара: Изд-во Сам. гос. пед. ун-та, 1999. -233 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. -М.: Наука, 1978. -272 с.

- Волкова Е.В. Керамика Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник. -М.: Старый Сад, 1998. -260 с.

- Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок//СА. -1973. -№ 1. -С. 114-135.

- Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Селин Д.В., Нескоров А.В. Особенности организации сакрального пространства в эпоху поздней бронзы на могильнике Старый Сад//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 3. -С. 29-45.

- Молодин В.И., Нескоров А.В. О связях населения Западно-Сибирской лесостепи и Казахстана в эпоху поздней бронзы//Маргулановские чтения, 1990: сб. мат-лов конф. -М., 1992. -Ч. 1. -С. 93-96.

- Молодин В.И., Пилипенко А. С., Журавлев А. А., Трапезов Р.О., Ромащенко А.Г. Генофонд мтДНК представителей восточного варианта пахомовской культуры//Археология, этнография и антропология Евразии. -2012. -№ 4. -С. 62-70.

- Мыльникова Л.Н. Изучение форм древних керамических сосудов: теоретический и практический аспекты//Археология, этнография и антропология Евразии. -2014. -№ 2. -С. 31-43.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. -М.: Изд-во ИА РАН, 2012. -379 с.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи бронзы -раннего железного века: автореф. дис.... д-ра ист. наук. -Новосибирск, 2010. -50 с.

- Nordström H.A. Cultural Ecology auf ceramic technology. -Stockholm, 1972. -200 p.

- Shepard A.O. Ceramics for archaeologist. -Washington: Carnegie Inst. of Washington, 1965. -380 p.