Сотрудничество субъектов образовательного процесса вуза на основе компетентностно-ориентированного подхода в воспитании

Автор: Лопатухина Татьяна Александровна, Осипова Анна Владимировна

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Социально-экономические и общественные науки

Статья в выпуске: 5 (66) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Авторская концепция компетентностного подхода в высшем образовании основана на выборе духовно-нравственных приоритетов. С этой точки зрения рассматривается выявление компетенций воспитания, которыми должны обладать субъекты образовательного процесса вуза. Дана авторская трактовка основных понятий, терминов и дефиниций, приведено описание двух приоритетно-ориентированных матриц, на основе которых были произведены замеры реального уровня развития компетенций в воспитании.

Воспитание, компетентностно-ориентированный подход, приоритет, выбор, приоритетно-ориентированные матрицы воспитания, компетенции воспитания, дескрипторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14249887

IDR: 14249887 | УДК: 378.017.4

Текст научной статьи Сотрудничество субъектов образовательного процесса вуза на основе компетентностно-ориентированного подхода в воспитании

Введение. Современное общество предъявляет новые требования к воспитанию молодёжи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ещё на IX съезде Российского Союза ректоров 20 марта 2009 года говорил, что мы не можем считать себя застрахованными от социальных потрясений, кризисов и революций до тех пор, пока не будет сформировано нравственное поколение людей, которые будут способны, руководствуясь не своими инстинктами, а убеждениями, отличать добро от зла и правду от лжи. Сегодня всё чаще звучит утверждение, что для молодого человека овладение высокими технологиями и инновациями важнее систематического глубокого изучения фундаментальных основ науки и культуры. Кроме того, воспитательной компоненте в образовании придаётся всё меньшее значение.

В этой связи глава церкви подчеркнул, что совместная задача церкви, общества и государства состоит в повышении уровня компетентности в области воспитания всех участников образовательного процесса, в формировании духовно сильного и нравственно здорового юношества, которое будет созидать завтрашний день нашей страны, а сегодня не допустит распада государства, помрачения общественного сознания в молодёжной среде. Патриарх заявил о необходимости возрождения воспитательных функций системы образования. По его словам, должна быть создана и использована идейная духовная парадигма, в рамках которой осуществлялось бы воспитание личности: «Именно в рамках такой парадигмы нам видится способ превращения современного российского общества потребления и отсутствия нравственных ценностей в общество, заинтересованное в высоком уровне духовности и нравственности своих граждан» [1].

Цель данной статьи — выявить компетенции воспитания студентов на основе компетентностного подхода в образовании. Выступая в качестве новой методологии проектирования и организации образовательного процесса, компетентностный подход должен наряду с передачей студенту знаний, умений и навыков формировать широкий научный кругозор, междисциплинарное видение проблем, а также развивать духовно-нравственные компетенции, обеспечивать личностное становление, способность к творчеству, самообучению и усвоению общечеловеческих ценностей.

Необходимо отметить, что компетентностный подход как одно из ключевых направлений реформирования российского образования «следует признать крайне полезным для отечественной системы высшего профессионального образования» [2]. Это обусловлено тем, что «основное направление обновления профессионального образования в современном мире заключается в нахождении путей обеспечения деятельностной позиции в образовательном процессе, способствующей становлению опыта целостного системного видения профессиональной деятельности, системного действия в ней, компетентного решения новых проблем и задач» [3] духовнонравственно состоявшейся личностью.

Проблемы сотрудничества субъектов образовательного процесса. Учитывая современные социальные гуманистические вызовы, мы предлагаем рассмотреть в основной части данной статьи нашу концепцию компетентностного воспитания. В её основе лежит выбор приоритетов. В жизни мы очень часто сталкиваемся с проблемой выбора. Механизм выбора прост. Это цепь решений, результаты которых становятся двигателем нашей жизни. Универсальная цель воспитания — научить человека делать гуманный, обоснованный, приносящий благо обществу и самому человеку выбор. Речь идёт о выборе ценностей и приоритетов, способа и качества жизни, поведения и деятельности — и выбор становится самостоятельной ценностью.

Выбор — это эмоционально ответственный поступок. Надо учить выбору через анализ. Воспитание должно учить делать такой выбор, который превращается в компетенцию, способность предпринимать правильные действия, подойти к прагматическим умениям (прагматическим компетенциям), т. е. к тому, что может быть реализовано в жизни. И. П. Подласый называет такого человека «человеком выбирающим» (homo selecticus) — только он, по мнению автора, может представить совершенный тип будущего человека [4].

Под приоритетом мы будем понимать нравственно-ценностное предпочтение некоторой характеристики, качества или свойства для профессионального воспитания или самовоспитания обучающегося. В основе нравственного выбора, каким нам представляется выбор приоритетов воспитания, лежит мысль-поступок. Мысль-поступок — это действие нравственно-бытийного порядка, при оценке которого учитываются три момента: индивидуальность, целостность и условия конкретной историчности.

В ходе проведённого нами исследования были разработаны две приоритетно-ориентированные матрицы воспитания обучающихся: матрица приоритетов нравственного выбора студентов вузов применительно к разным типам воспитания (семейное воспитание, воспитание при обучении, воспитание в общении со сверстниками, самовоспитание и профессиональное самовоспитание) и матрица примеров дилемм нравственного выбора, которые демонстрируют один из способов выстраивания траектории воспитания или самовоспитания студентов.

Первая матрица — приоритетов нравственного выбора ограничена включением только нравственно-патриотических приоритетов студентов вузов. Аргументировать такой подход можно следующим образом. Мы рассматриваем в данном исследовании нравственное и патриотическое воспитание как неразрывное единство нравственного совершенствования общества и отдельного человека. Это ценности как каждого отдельного человека, так и каждого этноса.

Когда обучающимся предложили выбрать нравственные приоритеты, чаще других назывались патриотизм, уважение, этичное общение, личностное развитие и самоанализ, базирующиеся на осуществлении мыслей-поступков. Мысль-поступок находила своё воплощение в семейном воспитании, воспитании при обучении, воспитании в ходе общения со сверстниками и, наконец, в самовоспитании и профессиональном самовоспитании. Выбор обучающихся позволил нам создать на пересечении в матрице видов воспитания и вышеозначенных факторов, выделенных на основе мысли-поступка, перечень характеристик нравственно-патриотических приоритетов воспитания студентов.

Вторая матрица — дилемм нравственного выбора включает нравственные качества и формулировки дилемм, каждый раз решаемые обучающимися при выборе нравственно-патриотических приоритетов, т. е. представляющие собой качественно-личностное тестирование обучающихся. Данная матрица представляет примерные формулировки дилемм для нравственного выбора на основе мысли-поступка в процессе нравственно-патриотического воспитания с акцентом на патриотизм: оценка информации о прошлом нашей страны и её настоящем; уважение к людям, толерантность; профессиональная культура, личностное профессиональное развитие; общая культура. Такой подход служит научению студентов формам духовно-нравственного выбора.

Целевой основой подготовки любого специалиста являются квалификационные требования, которые тоже предполагают развитие определённых воспитательных компетенций. Каким же образом совместить квалификационные требования и две вышеозначенные матрицы?

Самое главное — не отобрать необходимые компетенции в воспитании, не использовать определённые технологии, а произвести замеры реального уровня развития компетенций в воспитании — для этого мы предлагаем критерии и дескрипторы компетенций воспитания.

Например, проанализировав квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке выпускника военного вуза и требуемые профессиональные компетенции, мы получили следующую информацию (табл. 1).

Таблица 1

Квалификационные требования к военной профессиональной подготовке выпускников высшего военного учебного заведения и их профессиональные компетенции

|

Квалификационные требования к военной профессиональной подготовке выпускников |

Профессиональные компетенции выпускников |

|

анализ от общего к частному (от частного к общему); установление эквивалентности понятий; анализ от конкретного к абстрактному (от абстрактного к конкретному); обобщение, доказательство, сравнение, группировка, упорядочивание, преобразование; установление соответствий: отбор, систематизация, целостность, суммирование, выводы, алгоритмизация, моделирование.

|

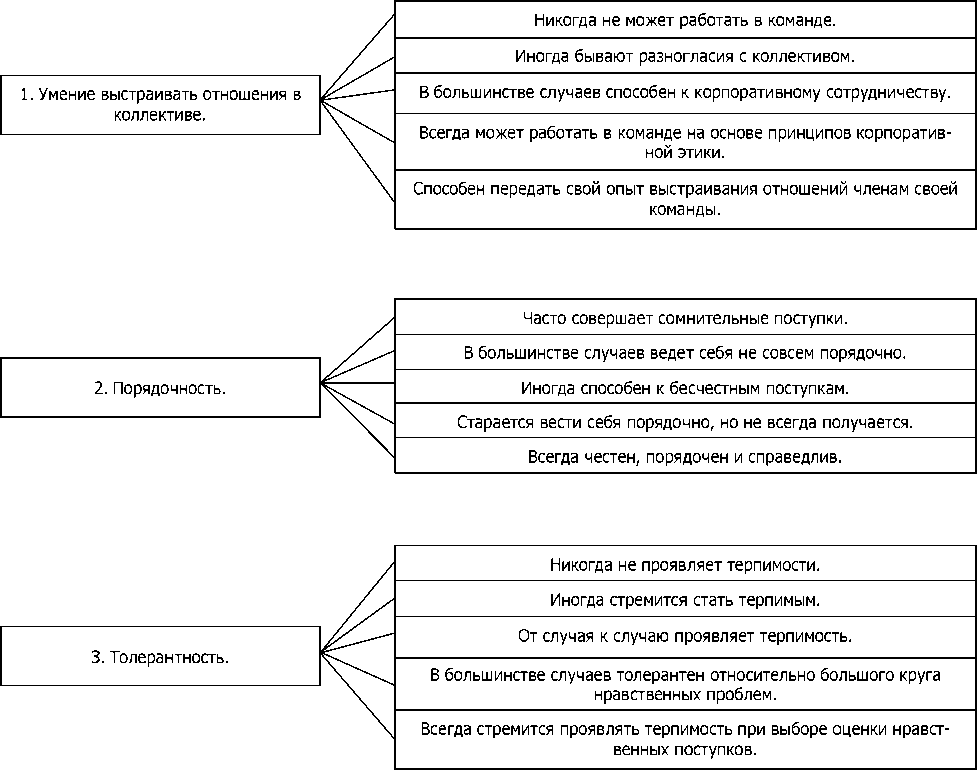

На рис. 1 представлены показатели, по которым производились замеры реального уровня развития компетенций в воспитании на основе двух матриц — матрицы приоритетов нравственного выбора и матрицы дилемм нравственного выбора. Измерялись такие компетенции, как умение выстраивать отношения в коллективе, порядочность и толерантность, поскольку, на наш взгляд, их чаще всего выбирают обучающиеся, работающие с данными матрицами.

Таким образом, критерии компетенций и пять дескрипторов показывают реальный уровень нравственной готовности и духовно-нравственной состоятельности студентов, которые мож- но обозначить, как 1) нулевой уровень; 2) непоследовательный; 3) скачкообразный; 4) недостаточно хорошо развитый; 5) достаточно хорошо развитый.

Поскольку процесс воспитания есть двустороннее общение обучающего и обучающегося, то необходимо рассмотреть, какими компетенциями и личностными качествами должен обладать педагог-воспитатель. Прежде всего, он должен быть личностью и совестливым человеком. Говоря о преподавателе, мы часто указываем, что он должен знать, а когда речь идёт о преподавателе-воспитателе, встаёт вопрос, кем он должен быть. Главное требование к преподавателю-воспитателю: слово не должно расходиться с его позицией, требованиями, поступками.

Критерии компетенции Дескрипторы

Рис. 1. Критерии компетенций и их дескрипторы

Воспитатель должен обладать компетенциями, позволяющими ему:

-

• стать образцом духовно-нравственного развития;

-

• включить обучающегося в систему межличностных отношений;

-

• дать нравственную оценку поступку;

-

• представлять идеальный «образ», к которому он ведёт обучающегося (целеполагание воспитания);

-

• включить обучающегося в ситуацию, насыщенную переживаниями;

-

• обеспечивать мотивацию желательного поведения (поступка);

-

• понимать обучающегося, разбираться и находить ответы на вопросы, которые волнуют обучающегося на данном этапе его жизненного пути;

-

• осуществлять целеполагание в отношении конкретных поступков конкретного обучающегося;

-

• достигать понимания интересов и устремлений обучающегося, его внутреннего мира;

-

• выяснять социальный статус обучающегося, характер его отношений с другими людьми и изменять их в желательном направлении;

-

• педагогически грамотно и толерантно оценивать поведение и поступки обучающегося;

-

• разрешать воспитательные проблемы (конфликты);

-

• разрабатывать программы поведения обучающихся согласно совместно с ними созданными «кодексами нравственности»;

-

• разбираться в условиях, обеспечивающих желательный поступок;

-

• обеспечивать рефлексию обучающегося относительно нравственной стороны его поведения.

Результатом работы воспитателя должно стать воспитание духовно и нравственно состоявшего человека, который профессионально компетентен и способен к саморегуляции, постоян ному развитию и саморазвитию.

Базовые компетенции педагога-воспитателя

Таблица 2

|

№ п/п |

Компетенции |

Характеристики базовых компетенций |

Показатели оценки базовых компетенций |

|

1. Личностные качества |

|||

|

1.1 |

Вера в силы и возможности воспитанников |

Данная компетенция — выражение гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу педагога — раскрывать потенциальные возможности обучающегося и определяет позицию педагога в отношении успехов обучающегося. Вера в силы и возможности воспитанника снимает обвинительную позицию в отношении него, свидетельствует о готовности поддерживать ученика, отслеживать успешность его деятельности. Вера в силы и возможности воспитанника есть отражение любви к нему. Можно сказать, что любить воспитанника — значит верить в его возможности, создавать условия для их применения в образовательной деятельности. |

— Поиск положительных качеств каждого воспитанника, грамотное позиционирование его среди других (опираясь на эти качества).

|

|

1.2 |

Интерес к внутреннему миру воспитанника |

Предполагается не просто знание их индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на их индивидуальные особенности. Данная компетенция определяет все аспекты педагогической деятельности. |

|

|

1.3 |

Открытость к принятию позиции воспитанников |

Педагог не считает единственно правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением других и готов их поддерживать в случае достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на высказывания обучающегося, включая изменение собственной позиции. |

|

Продолжение таблицы 2

|

1.4 |

Общая культура |

Определяет характер и стиль воспитательной деятельности, позицию педагога в глазах воспитанников. Невозможно осуществлять воспитательный процесс, не пользуясь уважением воспитанников. |

|

|

1.5 |

Эмоциональная устойчивость |

Определяет характер отношений в воспитательном процессе. Помогает избегать конфликтов, способствует объективной оценке воспитанников. |

|

|

1.6 |

Позитивная направленность на воспитательную деятельность |

Позволяет осуществлять образовательный процесс в единстве обучения и воспитания. |

|

|

2. Постановка целей и задач в воспитательном процессе |

|||

|

2.1 |

Умение поставить цели воспитания по отношению к коллективу и конкретному ученику |

Определяет целенаправленность всего воспитательного процесса |

— Владение методами диагностики проблемных ситуаций в коллективе и у каждого воспитанника. — Владение методами перевода проблемных ситуаций в поступок. |

|

2.2 |

Умение ставить воспитательные цели сообразно возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников |

Данная компетенция является конкретизацией предыдущей |

|

|

3. Мотивация поведения (поступков) |

|||

|

3.1 |

Умение провести психологический анализ поступка (поведения) воспитанника с правильных позиций |

Позволяет пробудить совесть воспитанника, обеспечить рефлексию нравственной стороны своего поведения, увидеть себя со стороны. |

|

|

3.2 |

Компетенция педагогического оценивания |

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания воспитанником нравственной основы своего поведения |

— Знание многообразия оценок в воспитательном процессе. — Владение приёмами различного вида и типов оценивания. |

|

3.3 |

Умение создать положительное эмоциональное сопровождение конкретных поступков |

Правильное воспитание, как говорил Платон, состоит в том, чтобы наслаждение и страдание доставляло то, что следует. |

— Умение вызвать правильные чувства при анализе поведения, оценке поступков других, чтении художественной литературы и т. д. |

Окончание таблицы 2

|

4. Информационная компетенция |

|||

|

4.1 |

Компетенция в предмете воспитания |

Знание внутреннего мира ребёнка как основа воспитания |

|

|

4.2 |

Компетенция в методах воспитания |

Обеспечивает возможность формирования нравственной личности |

|

|

4.3 |

Компетенция в субъективных условиях воспитания |

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации воспитательного процесса |

— Знание индивидуальных особенностей учеников. — Владение методами диагностики индивидуальных особенностей воспитанников. |

|

4.4 |

Умение вести самостоятельный поиск информации |

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к педагогической деятельности. Современная ситуация быстрого развития предметных областей, появление новых педагогических технологий предполагают непрерывное самостоятельное обновление знаний и умений. |

|

|

5. Разработка программ воспитательной работы и принятие решений в воспитательном процессе |

|||

|

5.1 |

Умение разработать программу воспитания для конкретного воспитанника, команды или социальной группы |

Данное умение является базовым, интегрирующим. |

|

|

6. Компетенции в организации воспитательной деятельности |

|||

|

6.1 |

Компетенция в установлении доверительных отношений с воспитанниками |

Является основой работы по воспитанию. |

— Быть личностью. — Знать учеников. — Готовность к сотрудничеству. |

|

6.2 |

Компетенция в педагогическом оценивании |

Главная задача педагога — добиться понимания учебного материала. Для этого новый материал включается в систему уже освоенных знаний или демонстрируется практическое применение изучаемого материала. |

|

|

6.3 |

Компетенция в создании воспитывающих условий |

Создание таких условий должно гарантировать нравственное поведение. |

|

Заключение. При анализе компетенций, обеспечивающих эффективность воспитательного процесса, воспитатель и воспитанник сотрудничают в рамках педагогического консультирования по возникающим проблемам, осуществляют совместные проекты, обеспечивающие уровень компе-тентностной воспитанности обучающихся, примером которой всегда должен быть организатор образовательного процесса.

Список литературы Сотрудничество субъектов образовательного процесса вуза на основе компетентностно-ориентированного подхода в воспитании

- Электрон. ресурс. Режим доступа: www.patriarchia.ru (дата обращения 25.09.2011).

- Соснин, Н. В. Компетентностный подход: проблемы освоения/Н. В. Соснин//Высшее образование в России. -2007. -№ 6. -С. 42-45.

- Козырев, В. А. Компетентностный поход в построении профессиональной подготовки специалиста в области образования/В. А. Козырев, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына//Информационный бюллетень УМО по направлению педагогического образования. -2006. -№ 1 (29) -С. 34-44.

- Подласый, И. П. Энергоинформационная педагогика: учеб. пособ./И. П. Подласый. -Москва: Дата Сквер, 2010. -424 с.