Совершенствование диагностического обследования и хирургической тактики лечения больных ректоцеле

Автор: Хитарьян А.Г., Прокудин С.В., Стагниев Д.В., Ковалев С.А., Болоцков А.С., Дульеров Кирилл Андреевич

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 6 (46), 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: оптимизация хирургической тактики и улучшение результатов лечения ректоцеле. Материалы и методы: клиническую группу составили 87 женщин, страдающих ректоцеле 2-3 степени. В за-висимости от тактики хирургического лечения больные были разделены на две группы. В 1 группе (n=38) при хирургическом лечении из трансвагинального доступа выполняли левато-ропластику и кольпорафию. Во 2 группе (n=49) пластика ректоцеле осуществлялась из комбинированного трансвагинального и трансректального доступа и заключалась в сакроспинальной фиксации купола влагалища, кольпорафии, дополненной трансректальной «11 часовой» мукопексией на высоту до 5 см от зубчатой линии. Результаты: установлено, что соноэластометрическое изучение жесткости мышц промежности, тонометриче-ское исследование градиента вагинального давления покоя и напряжения, являются важными диагностически-ми критериями функциональной недостаточности тазового дна и сопряжены с тяжестью ректоцеле. Оператив-ное вмешательство во 2 группе больных было более физиологично, сопровождалось меньшим числом развития рецидивов, более высокими параметрами качества жизни и рекомендовано больным с 3 степенью ректоцеле. заключение: выраженность функциональной недостаточности мышц промежности лежит в основе выбора тактики хирургического лечения пролапса.

Тазовое дно, ректоцеле, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142211237

IDR: 142211237

Текст научной статьи Совершенствование диагностического обследования и хирургической тактики лечения больных ректоцеле

Число рецидивов после хирургического лечения рек-тоцеле составляет по данным раз-личных авторов от 5,0% [1] до 27,3% [2] и имеет тенденцию к повышению. Данное обстоя-тельство можно объяснить трудностями своевременной диагностики ректоцеле, несовершенством хирургических методов лечения и проблемой сопутствующей патологии органов малого таза. Учитывая постоянный рост продолжительности жизни, увеличение доли женщин пожилого возраста, а также тенденцию к омоложению дебюта ректоцеле, высокую частоту рецидивов после хирургического лечения [3], необходимо увеличение частоты высокотехнологичных методов диагностики и лечения ректоцеле.

На сегодняшний день при диагностике ректоцеле у женщин используется широкий арсенал клинических, функциональных и лучевых методов исследования [9]. Каждый из них выполняет свою прикладную задачу, обеспечивая комплексную информацию для клинициста о структуре и функции всех компонентов стенок и внутренних органов малого таза. В последние годы эксплуатация современных ультразвуковых сканеров, позволяющих оценивать эластичность ткани, вызвала закономерный интерес к использованию со-ноэластографии (СЭГ) при оценке функционального состояния мышц промежности у женщин с тазовым пролапсом [4]. Физической основой СЭГ является оценка эластичных характеристик тканей по степени деформации при небольшой механической компрессии датчиком и лоцировании ультразвуковой волны. В результате врач получает информацию о плотности исследуемой патологической ткани [5]. Возможности СЭГ сейчас активно изучаются в онкологии при диагностике опухолевых образований в железистых органах [6]. Однако, вопросам диагностики тазового пролапса и ректоцеле с помощью СЭГ посвящены единичные работы [7]. Отечественные же публикации по применению соноэластоперинеографии практически отсутствуют.

Правильный выбор тактики лечения ректоцеле в зависимости от морфофункционального состояния мышц и соединительнотканных структур тазового дна является перспективным направлением хирургии этой области [8]. Число научных трудов, посвященных сравнительному анализу эффективности различных подходов к пластике тазового дна недостаточны, что подчеркивает актуальность проведения разработок в этом направлении [10].

Целью работы явились оптимизация хирургической тактики и улучшение результатов лечения ректоцеле. Для достижения этой цели мы поставили две задачи: во-первых, установить диагностическую ценность трансвагинальной соноэластоперинеометрии в комлексном исследовании функционального состояния мышц промежности для определения оптимальной тактики оперативного лечения и особенностей послеоперационной реабилитации; во-вторых, сравнить ближайшие и отдаленные результаты пластик ректоцеле из трансвагинального доступа с выполнением леваторопластики и кольпорафии и пластики ректоцеле из комбинированного трансвагинального и трансректального доступа, заключающейся в сакроспинальной фиксации купола влагалища, кольпорафии, дополненной трансректальной «11 часовой» мукопексией на высоту до 5 см от зубчатой линии.

Материалы и методы

Клиническую часть работы проводили на базе хирургического отделения Дорожной клинической больницы на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД», а также хирургических и гине-кологических отделений Республиканской больницы г. Нальчика с 2007 по 2013 г.г. Клиническую группу составили 87 женщин, страдающих ректоцеле 2–3 степени. Возраст больных колебался от 31 до 70 лет, в среднем составив 62,3±1,9 лет. Длительность заболевания в среднем была 28,3±1,5 лет. Критерии включения больных в исследование: ректоцеле 2-3 степени. Критерии исключения: передний тазовый пролапс, цистоцеле, урогенитальные инфекции, онкологические заболевания органов брюшной полости, грыжи брюшной стенки.

В зависимости от тактики хирургического лечения больные были разделены на две группы. В 1 группе (n=38) при хирургическом лечении из трансвагинального доступа выполняли леваторопластику и кольпорафию. Во 2 группе (n=49) пластика ректоцеле осуществлялась из комбинированного трансвагинального и трансректального доступа и заключалась в сакроспинальной фиксации купола влагалища, кольпорафии, дополненной трансректальной «11 часовой» мукопексией на высоту до 5 см от зубчатой линии.

Всем пациенткам проводили предгоспитальное обследование, включающее: клинический осмотр, мануальное гинекологическое и проктологическое исследования, эвакуатор-ную рентгеновскую проктодефекографию, дополнительно проводили тоноперинеометрию в покое и при напряжении, трансвагинальную соноэластографию зоны наружного анального сфинктера и мышц, поднимающих задний проход, до и после натуживания, МРТ органов малого таза.

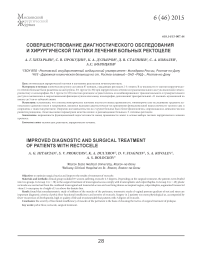

При эвакуаторной рентгеновской проктодефекографии уточняли наличие и степень ректоцеле. При дефекографии выпячивание прямой кишки от 2 до 4 см свидетельствовало о 2 степени и более 4 см – о 3 степени ректоцеле. На рис. 1 представлена проктодефекограм-ма больной с передним ректоцеле 3-ей степени.

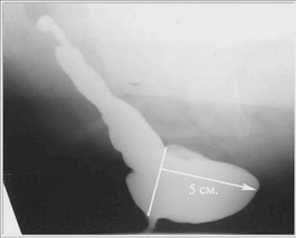

Соноэластографию промежности выполняли с помощью аппарата AIXPLORER «Su-perSonic Imagine»(Япония) с использованием датчика SE (12-3МГц). Биофизической основой метода являлось изменение ультразвуковой жесткости мышц тазового дна в покое и при напряжении. В результате получали объективное эластографическое изображение, где эластичность или плотность ткани кодировалась цветовыми полями. Эластичность ткани количе-

ственно определялась на основе скорости распространения в ней сдвиговой волны. Карта с цветовым кодированием в красной цветовой гамме демонстрировала плотную ткань, характеризующуюся высокими показателями в килопаскалях. Мягкая ткань с низкими показателями в килопаскалях изображалась в голубой цветовой гамме.

Рис. 1. Проктодефекограмма больной Д., 67 лет. Тугое наполнение, фаза натуживания.

Переднее ректоцеле 3-ей степени

Отсутствие сократимости мышцы свидетельствовало о мышечных дегенеративно-дистрофических изменениях. Трансвагинальная соноэластография леваторных мышц в покое и при максимальном натуживании показала, что у здоровых женщин, а также при пролапсе 1-2 степени тяжести по POP- Q градиент жесткости указанных структур тазового дна составлял от 4 до 6 кПа. У пациенток с выраженном тазовым пролапсом 3-4 степени данный градиент не превышал 1-2 кПА либо отсутствовал полностью, что указывает на их дегенеративно-дистрофические изменения.

На рис. 2 представлена соноэластограмма пациентки в покое и при функциональной пробе с натуживанием.

При перинеометрии измеряли силу сокращения мышц промежности по величине прироста давления при напряжении мышц тазовой диафрагмы с помощью влагалищного датчика перинеометра Peritron 9600 (Австралия). При этом уточняли степень недостаточности тонического усилия мышц промежности. Значения градиента давления 5–20 мм рт.ст. отражали умеренную недостаточность, волевое сжатие мышц промежности, при котором давление повышалось на 5 мм рт.ст. и менее, расценивалось как выраженная недостаточность тазового дна.

В норме прирост давления на 20–50 мм рт.ст. и выше (в среднем 37,2±5,3 мм рт.ст.) свидетельствовал об отсутствии недостаточности тазового дна. Значения градиента давления 5–20 мм рт.ст. (в среднем 12,6±2,7 мм рт.ст.) отражали умеренную морфофункциональную недостаточность. Волевое сжатие мышц промежности, при котором давление повышалось на 5 мм рт.ст. и менее (в среднем 2,6±0,7 мм рт.ст.), свидетельствовало о выраженной слабости мышц.

Рис. 2. Соноэластограмма ректовагинальной зоны пациентки Г., 61 год с ректоцеле 2 степени в покое и при функциональной пробе с натуживанием. Сниженный градиент эластографической жесткости промежности

Для оценки симптомов заболевания до и после операции был использован опросник PFDI (Рelvic Floor Distress Inventory), рекомендованный для применения в клинической практике при тазовом пролапсе. Поскольку ректоце-ле является проявлением заднего тазово-го пролапса, то в работе были использованы отдельные подкатегории PFDI -CRADI (Colo-Rectal-Anal Distress Inventory) и POPDI (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory).

По подкатегории CRADI (ColoRectal-Anal Distress Inventory) была проведена оценка отдельных симптомов расстройств кишечника и прямой кишки, а по подкатегории POPDI (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory) – симптомокомплекс, сопровождающий пролапс органов малого таза. CRADI включает 4 шкалы, характеризующие: 1-я – обструктивные симптомы; 2-я – симптомы недержания кала и газов; 3-я – ирриативные симптомы, 4-я – симптомы ректоцеле. POPDI объединяет 3 шкалы: 1-я – описывает общие симптомы пролапса; 2-я – характеризует симптомы пролапса, патогномоничные для опущения передней стенки влагалища; 3-я – описывает симптомы, характерные для опущения задней стенки влагалища. На каждый вопрос пациентка может дать один их четырех вариантов ответа,

характеризующего степень выраженность данного симптома. В зависимости от того, насколько данная пробле-ма беспокоит пациентку, выраженность симптома ранжируют следующим образом: 1 балл – «нисколько», 2 балла – «несколько», 3 балла – «умеренно», 4 балла – «значительно». В каждой шкале суммируют общее число баллов, находят среднее значение баллов, разделив сумму на количество вопросов. Затем среднее число баллов по каждой шкале умножают на 25. Баллы по категориям находят путем суммирования баллов по соответствующим шкалам.

Размах суммы баллов категории POPDI находится от 0 до 300 баллов и по категории CRADI – от 0 до 400 баллов. Чем больше количество полученных баллов, тем большее бес-покойство доставляет данный симптом пациентке.

Нами будут ранжированы баллы по категориям и шкалам опросника PFDI для оценки отдаленных функциональных результатов лечения тазового пролапса у женщин. По отдельным шкалам CRADI, POPDI при сумме баллов в диапазоне от 80 до100 делается вывод об ухудшении функционального состояния больных. Сумма баллов 60–79 баллов ранжируется как функциональное состояние без перемен, 40–59 баллов – как улучшение, 20–39 баллов – как хороший результат и 0–19 баллов как отличный функциональный результат. При суммарной оценке категории POPDI пользуются следующей схемой: 240–300 баллов – ухудшение состояния, 180–239 баллов – состояние без перемен, 120–179 баллов – улучшение, 60–119 баллов – хороший результат и 0–59 баллов – отличный функциональный результат лечения. При ранжировании результатов лечения по категории CRADI используется следующая система баллов: 320–400 баллов – ухудшение состояния, 240–319 баллов – состояние без перемен, 160–239 баллов – улучшение, 80–159 баллов – хороший результат и 0–79 баллов - отличный функциональный результат.

Отдаленные анатомические и функциональные результаты оперативного лечения ректоцеле качественно оценивались как хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. «Хороший» результат расценивался при отсутствии рецидива ректоцеле и заднего пролапса по классификации POP-Q, отсутствии жалоб на снижение качества жизни и дискомфорта, связанного с моторно-эвакуаторной функцией прямой кишки. «Удовлетворительный» результат отмечался при отсутствии рецидива ректоцеле и заднего пролапса, отсутствии жалоб на снижение качества жизни, но имело место наличие дискомфорта при дефекации. «Неудовлетворительный» результат – рецидив ректоцеле, жалобы, снижающие качество жизни, дискомфорт при дефекации.

У пациенток клинической группы на фоне основного процесса имелась сопутствую-щая патология прямой кишки: хронический геморрой II-IV стадий (n=49; 56,3%), трещины анального канала (n=16; 18,4%), полипы прямой кишки (n=3; 3,4%), а также сочетанная па-тология прямой кишки (n=12; 13,8%). Основные жалобы больных были на боли в прямой кишке (25,3%), боли в области малого таза (34,5%), чувство неполного опорожнения прямой кишки после акта дефекации (87,4%), выпадение задней стенки прямой кишки (74,7%), зуд и жжение во влагалище (17,2%), необходимость ручного пособия после акта дефекации (55,2%), диспарения (13,8%) и недержание мочи (4,6%).

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета приклад-ного программного обеспечения Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение

В 1 группе (n=38) ректоцеле 2 степени наблюдали у 17 (44,7%), а ректоцеле 3 степени – у 21(55,3%) больных. Во 2 группе (n=49) ректоцеле 2 степени было выявлено у 21 (42,9%), а 3 степени – у 28 (57,1%). Таким образом, по степени основного заболевания больные двух групп не отличались.

Перинеометрия позволила уточнить степень выраженности функциональной недостаточности тазового дна. У больных 1 группы умеренная морфофункциональная недостаточ-ность мышц тазового дна наблюдалась у 15 (39,5%) пациентов, а выраженная – у 23 (60,5%).

Во 2 группе умеренная морфофункциональная недостаточность мышц тазового дна встреча-лась у 20 (40,8%), а выраженная – у 29 (59,2%) больных. Из 23 больных 1 группы с выражен-ной функциональной недостаточностью мышц тазового дна у 19 (82,6%) наблюдалось ретоцеле 3 степени. У 29 пациентов 2 группы с выраженной функциональной недостаточностью мышц тазового дна на долю ректоцеле 3 степени приходилось 22 (75,9%) пациента.

В 1 группе нормальный градиент эластографической жесткости наблюдался у 7 (18,4%), сниженный – у 15 (39,5%) пациентов, а у 16 (42,1%) больных он отсутствовал. Из общего количества больных 1 группы со сниженным эластогра-фическим градиентом промежности при функциональной пробе с натуживанием доля пациентов с ректоцеле 2 степени составила 7 (46,7%), а с ректоцеле 3 степени – 8 больных (53,3%). Из 16 больных 1 группы с отсутствием градиента плотности при натуживании 13 (81,3%) приходилось на ректоцеле 3 степени.

Во 2 группе нормальный градиент эластографической жесткости наблюдался у 5 (10,2%), сниженный – у 20 (40,8%) пациентов, а у 24 (49%) больных он отсутствовал. Из общего количества больных 2 группы со сниженным эластогра-фическим градиентом про-межности при функциональной пробе с натуживанием доля пациентов с ректоцеле 2 степени составила 8 (40%), а с ректоцеле 3 степени – 12 больных (60%). Из 24 больных 2 группы с отсутствием градиента плотности при натуживании 15 (62,5%) приходилось на ректоцеле 3 степени. Таким образом, с повышением сте-

пени выраженности ректоцеле градиент эластографической жесткости при натуживании прогрессивно снижался. У больных с ректоцеле 3 степени в 1 группе отсутствие градиента эластографической жесткости наблюдалось у 61,9% больных, а во 2 группе – у 53,6%. Нормальный прирост жесткости промежности при натуживании при ректоцеле 3 степени практически не наблюдался.

Исходное количество баллов по двум подкатегориям опросника PFDI в клинических группах больных с оценкой доверительной вероятности представлены в табл. 1.

Сравнительный анализ травматичности оперативного лечения ректоцеле в двух группах выявил следующие особенности. Длительность операции в 1 группе составила 50,5±1,6 мин., во 2 группе - 62,8±1,2 мин. То есть, длительность операции во 2 группе была достоверно продолжительнее на 24,4% (p<0,05). Объем кровопотери при операции в 1 группе составил 120,4±4,9 мл, а во 2 группе был достоверно выше (p<0,05) и составил 139,1±5,2 мл. В двух группах повреждения органов малого таза при операции отсутствовали. Самочувствие больных в послеоперационный период было сходным в двух группах. В ранний послеопера-ционный период у 1 (2,6%) больной 1 группы и у 2 (4,1%) больных 2 группы развилась гематома промежности, гнойно-септические осложнения отсутствовали. Средняя длительность периода госпитализации составила в 1 группе 4,1±0,6 дня, а во 2 группе – 4,4±0,5 дня.

Отдаленные результаты лечения были прослежены в сроки от 12 мес. до 5 лет после операции, медиана 3,6 года. В 1 группе «хороший» результат наблюдали у 18 (47,4%) больных, «удовлетворительный» – у 14 (36,8%) и «неудовлетворительный» – у 6 (15,8%) пациенток, соответственно. Во 2 группе «хороший» результат был отмечен у 37 (75,5%) пациенток, «удовлетворительный» – у 12 (24,4%), неудовлетворительный результат отсутствовал. Таким образом, во 2 группе встречаемость хороших результатов была выше (χ2=9,25, р=0,02) по сравнению с 1 группой. У пациенток с удовлетворительными результатами лечения до-полнительно назначали комплекс лечебной физкультуры. У всех 6 пациентов 1 группы с неудовлетворительными отдаленными результатами наблюдалась 3 степень ректоце-ле. Таким образом, при ректоцеле 3 степени выполнение са-кроспинальной фиксации купола влагалища, кольпорафии, дополненной трансректальной «11 часовой» мукопексией на высоту до 5 см от зубчатой линии, из комбинированного трансвагинального и трансректального доступа более целесообразно.

У 6 (15,8%) больных 1 группы развился рецидив ректо-целе, во 2 группе рецидива заболевания не наблюдалось. Все больные с рецидивами ректоцеле при дооперационном обследовании имели 3 степень тяжести основного заболевания, выраженную функциональную недостаточность тазового дна по данным тоноперинеометрии и отсутствие градиента эластографической жесткости промежности. Данное обстоятельство говорит о том, что эта категория больных является группой риска в отношении рецидива ректоцеле и требует проведения более радикальной операции, включающей сакроспинальную фиксацию купола промежности и трансректальную 11 часовую мукопексию.

Качество жизни по всем шкалам подкатегории POPDI и большинству шкал опросника CRADI не отличались в двух группах. Достоверные различия между группами были отмечены при оценке симптомов расстройств кишечника и прямой кишки CRADI в 4-й подкатегории.

Результаты качественного анализа баллов при оценке функции кишечника (CRADI сумм.), симптомов пролапса (POPDI сумм.) в отдаленный период после операциив исследуе-мых группах представлены в таблице 2.

У больных 2 групп после оперативного лечения симптомы ректоцеле уменьшились. От-сутствовал эффект от оперативного лечения по шкале CRADI у 6 (15,8%) женщин из 1-й группы. Улучшение состояния, хороший и отличный результат по шкале CRADI чаще (p<0,05) встречались у

Таблица 1

Количество баллов по подкатегориям опросника PFDI в клинических группах больных

|

Показатель |

1 группа, n=38 |

2 группа, n=49 |

р |

|

POPDI 1 |

64,5±3,7 |

69,2±2,7 |

0,189 |

|

POPDI 2 |

62,4 ±2,0 |

63,8±1,6 |

0,423 |

|

POPDI 3 |

68,5±3,3 |

65,9±2,8 |

0,692 |

|

POPDI сумма |

194,2±6,1 |

198,2±4,2 |

0,672 |

|

CRADI 1 |

68,3±3,3 |

65,7±2,8 |

0,698 |

|

CRADI 2 |

73,0±2,0 |

75,9±1,3 |

0,312 |

|

CRADI 3 |

79,3±3,2 |

74,8±4,6 |

0,398 |

|

CRADI 4 |

74,7±3,2 |

65,4±3,4 |

0,011 |

|

CRADI сумма |

294,9±5,5 |

292,6±4,4 |

0,346 |

Таблица 2

Качественная оценка отдаленных результатов операции в клинических группах

|

Раздел опросника |

Результат |

Группа |

р 1-2 |

|

|

1-я (n=38) абс./% |

2-я (n=49) абс./% |

|||

|

CRADI |

Хуже |

0/0,00% |

0/0,0% |

- |

|

Без перемен |

6/15,8% |

0/0,0% |

0,06 |

|

|

Лучше |

8/21,1% |

0/0,0% |

0,04 |

|

|

Хорошо |

13/34,2% |

25/51,0% |

0,05 |

|

|

Отлично |

11/28,9% |

24/49,0 |

0,03 |

|

|

POPDI |

Хуже |

3/7,9% |

0/0,0% |

0,47 |

|

Без перемен |

3/7,9% |

1/2,0% |

0,58 |

|

|

Лучше |

7/18,4% |

4/8,2% |

0,08 |

|

|

Хорошо |

15/39,5% |

26/53,1% |

0,05 |

|

|

Отлично |

10/26,3% |

18/36,7% |

0,06 |

|

больных 2-й группы по сравнению с 1-й группой. По CRADI во 2-й группе в сравнении с 1-й группой отличные результаты наблюдались в 49% против 28,9% (р=0,03) и хорошие результаты в 51% против 34,2% (р=0,05), по POPDI хорошие результаты отмечались в 53,1% против 39,5% (р=0,05).

Нарастание симптомов пролапса отмечалось у 3 (7,9%) пациенток из 1-й группы и не обнаруживалось у больных из 2-й группы. Не было улучшений по шкале POPDI у 3 (7,9%) больных из 1-й группы и у 1 (2,0%) пациента из 2-й группы. Хороший результат чаще встречался у больных по шкале POPDI.

Таким образом, наилучшие результаты качества жизни по категориям опросника PFDI отмечены при хирургическом лечении ректоцеле во 2-й группе по сравнению с 1-й.

У больных 1 группы в отдаленные сроки после операции нормальный градиент эластографической жесткости наблюдался у 8 (21,1%), сниженный – у 19 (50%) пациентов, а у 11 (28,9%) больных он отсутствовал. Во 2 группе нормальный градиент эластографической жесткости наблюдался у 7 (14,3%), сниженный – у 26 (53,1%) пациентов, а у 16 (32,7%) больных он отсутствовал. По сравнению с исходными до-операционными характеристиками соноэластографии достоверных изменений не произошло.

У больных в отдаленные сроки после операции результаты хирургического лечения не были сопряжены с положительной динамикой показателей соноэластографии промежности в двух группах (табл. 3).

Внимание обращал на себя тот факт, что у всех пациенток с рецидивом ректоцеле в до и послеоперационном периоде градиент эластографической жесткости промежности отсутствовал. Между тем, положительная динамика параметров жесткости промежности после хирургического лечения была ассоциирована с хорошим качеством жиз- ни по опросникам подкатегории CRADI и POPDI (χ2=4,41; p<0,05 и χ2=5,67; p<0,05, соответственно). Кроме того, хорошие функциональные результаты оперативного лечения по опросникам подкатегории CRADI и POPDI были ассоциированы с исходным нормальным градиентом эластографи-ческой жесткости промежности при натуживании (χ2=6,76; p<0,01 и χ2=7,03; p<0,01, соответственно), а ухудшение функциональных результатов – с отсутствием градиента эластографической жесткости промежности при натужива-нии (χ2=5,11; p<0,05 и χ2=5,46; p<0,05, соответственно). Таким образом, отсутствие либо сниженный градиент эласто-графической жесткости промежности при натуживании, определяемые при соноэластографии исходно до операции, являются передикторами сохранения ряда субъективных симптомов ректоцеле после операции, что требует дополнительной реабилитации после операции путем назначения комплекса упражнений по Кегелю и процедур по тренировке мышц тазового дна Биофидбек (метод биологической обратной связи). У пациенток с хорошими анатомическими результатами ректоцеле и сохранением субъективных симптомов такой вид реабилитации позволял добиться положительного эффекта и избавиться от тазового дискомфорта в 35% случаев.

Безрецидивность и улучшение отдаленных результатов хирургического лечения ректоцеле у пациентов 2 группы связаны с наличием точки жесткой фиксации при использовании комбинированного метода к сакроспинальной связке и выполнением 11 часовой мукопексии. Преимуществом хирургического лечения во 2 группе по результатам МРТ таза были качественная фиксация и формирование рубца в зоне фиксации купола влагалища (после экстирпации матки) или кардинальной связки (в зоне прикрепления к шейке матки) к сакроспинальной связке. Такая фиксация была фи-

Оценка сопряжения результатов хирургического лечения и динамики показателей соноэластографии

Таблица 3

|

Результаты хирургического лечения |

Абс./% |

Динамика соноэластографии |

Всего |

|

|

Положительная |

Без изменений |

|||

|

Хорошие |

Абс.количество |

11 |

44 |

55 |

|

% от суммы по столбцу |

68,75 |

62,0 |

63,2 |

|

|

Удовлетворительные |

Абс.количество |

5 |

20 |

25 |

|

% от суммы по столбцу |

31,25 |

28,2 |

28,7 |

|

|

Неудовлетворительные |

Абс.количество |

0 |

7 |

7 |

|

% от суммы по столбцу |

- |

9,8 |

8,1 |

|

|

Всего: |

Абс.количество |

16 |

71 |

87 |

|

% от суммы по столбцу |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

|

χ2=1,71; p>0,05 |

||||

зиологической, что в последующем не затрудня-ло осмотра шейки матки при гинекологическом обследовании.

Выводы

-

1. Соноэластометрическое изучение жесткости мышц промежности, тонометрическое исследование градиента вагинального давления покоя и напряжения, являются важными диагностическими критериями функциональной недостаточности тазового дна и сопряжены с тяжестью ректоцеле.

-

2. Сакроспинальная фиксация купола влагалища из комбинированного трансвагинального и трансректального доступа, кольпорафия, дополненная трансректальной «11 часовой» мукопексией на высоту до 5 см от зубчатой линии по сравнению с леваторопластикой и кольпорафией из трансвагинального доступа при хирургическом лечении ректоце-ле более физиологична, сопровождается меньшим числом развития рецидивов (0% против 15,8%, р=0,004), более высокими параметрами качества жизни (по CRADI отличные результаты 49% против 28,9%, р=0,03 и хорошие результаты 51% против 34,2%, р=0,05; по POPDI хорошие результаты 53,1% против 39,5% , р=0,05) и рекомендована больным с 3 степенью ректоцеле.

-

3. У пациенток с исходным отсутствием либо сниженным градиентом эластографиче-ской жесткости промежности при натуживании по результатам соноэластографии рекомендовано дополнительное назначение комплекса упражнений и процедур по тренировке мышц тазового дна после операции для улучшения функциональных результатов оперативного лечения.

Список литературы Совершенствование диагностического обследования и хирургической тактики лечения больных ректоцеле

- Назаров Л.Х., Акопян Э.Б., Баяхчиянц А.Ю. и др. Тактика лечения ректоцеле//Клиническая хирургия. 1991. № 2. С. 30-32.

- Кузьминов А.М., Орлова Л.П., Зароднюк И.В., Королик B. Ю. и др. Эндоректальная циркулярная проктопластика в лечении ректоцеле//РЖГГК. 2011. Т. 21. № 5. С. 75-81.

- Наврузов С.Н., нарузов Б.С., Шаймарданов Э.К. Хирургическая коррекция ректоцеле при пролапсе тазовых органов//Колопроктология. 2014. Т.47. №1. С.24-27.

- van Raalte Н., Egorov v., Lucente v. Tissue elasticity as a marker of pelvic floor conditions: Clinical results//Proceedings of the 11th International Tissue Elasticity Conference, Deauville, France, October 2-5, 2012. P. 46.

- Зубарев А.В., башилов В.П., Тажонова В.Е., Картавых А.А. и др. Соноэластография в дифференциальной диагностике узловых образований щитовидной железы//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2011. № 5. С. 25-28.

- Митьков В.В. Васильева А.К. Митькова М.Д. Возможности ультразвуковой эластографии в диагностике рака предстательной железы//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2012. № 3. С.13-21.

- Egorov v., van Raalte Н. Lucente V. Quantifying vaginal tissue elasticity under normal and prolapse conditions by tactile imaging//International Urogynecology Journal. 2012. Vol. 23. N4. P.459-466.

- Кайзер А.М. Колоректальная хирургия. М.: Издательство БИНОМ, 2011. 737 с.

- Хитарьян А.Г., Дульеров К.А., Погосян А.А., Полонская Е.И., Провоторов М.Е.//Анатомо-функциональное состояние мышц тазового дна и ректовагинальной перегородки у женщин с задним тазовым пролапсоми ректоцеле. Практическая медицина, хирургия онкология. 2013. №2 (67), с. 90-94.

- Хитарьян А.Г., Мизиев И.А., дульеров К.А., Погосян А.А.//Тактика хирургической реконструкции тазового дна у женщин с задним пролапсом тазовых органов. Анналы хирургии. 2013 №1,