Совершенствование государственного регулирования аграрного сектора приарктических и арктических территорий в условиях ВТО

Автор: Иванов Валентин Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 6 (36), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье показана необходимость изменения роли государства в технико-технологическом и социально-экономическом развитии аграрного сектора. Рассмотрены формы и методы госрегулирования. Дан анализ существующей бюджетной поддержки сельского хозяйства, выявлены ее недостатки применительно к приарктическим и арктическим территориям Республики Коми. Показано влияние господдержки на уровень доходов сельхозпроизводителей. Выявлены риски и угрозы для модернизации отраслей в условиях членства России в ВТО. Предложены меры по совершенствованию господдержки аграрной сферы с неблагоприятными условиями ее функционирования. Обоснован подход к совершенствованию госрегулирования аграрного сектора в рамках региональных и муниципальных программ сельского развития.

Сельское хозяйство, государственное регулирование, финансовая поддержка, вто, арктический субрегион, республика коми

Короткий адрес: https://sciup.org/147109675

IDR: 147109675 | УДК: 338.436.33:631.115.1 | DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.12

Текст научной статьи Совершенствование государственного регулирования аграрного сектора приарктических и арктических территорий в условиях ВТО

В период рыночных реформ в зоне Севера произошло резкое сокращение господдержки, объемов инвестиций, разрушение материально-технической базы сельского хозяйства, отток квалифициро- ванных кадров из отрасли, падение производства продукции [3, 10].

Современное состояние аграрного сектора северных и арктических территорий характеризуется как неустойчивое, оно может приобрести крайне негативную форму, связанную с ликвидацией сельхозпроизводства, прежде всего, периферийных (удаленных) районов и сокращением обжитой сельской территории. Для преодоления кризисного состояния и перехода сельского хозяйства к динамичному развитию предстоит сформировать многоцелевую аграрную политику с учетом специфики Севера, направленную на технико-технологическую модернизацию аграрного производства, формирование многоукладного и многофункционального хозяйства на селе, усиление государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Для осуществления технико-технологического и социально-экономического развития сельского хозяйства Севера и Арктики потребуются значительные финансовые ресурсы, включая государственные инвестиции.

Целью и задачей данной работы является анализ финансовой поддержки, выявление ее недостатков и обоснование мер по совершенствованию госрегулирования сельского хозяйства Арктического субрегиона на примере Республики Коми.

Усиление роли государства в развитии модернизационных процессов аграрной сферы

Повышение роли государства как организатора и координатора модернизации объясняется не только ее всевозрастающим значением для экономики и общества, но и спецификой сельского хозяйства и рыночных отношений в отрасли. Аграрный сектор в целом и, прежде всего, северных и арктических территорий не вписывается в современную модель рыночной экономики и может развиваться при государственной поддержке. Объективная необходимость госрегулирования сельского хозяйства заключается в следующем.

-

1. Спрос на продовольственное сырье является малоэластичным. Спрос определяется не только такими экономическими факторами, как уровень доходов потребителя и цены на продовольствие, но и физиологическими потребностями, которые имеют жесткие пределы. При росте розничных цен население снижает потребности в высококачественных продуктах питания.

-

2. Сельское хозяйство по своей природе, обусловленной его биологическим характером, является относительно консервативной отраслью и не может немедленно перестроить структуру и технологию производства. Длительность производственного цикла в большинстве сельскохозяйственных отраслей означает, что, независимо от рыночной ситуации, объем предложений не может быть сокращен или увеличен за короткий период времени.

-

3. На рынке продовольствия действуют два малоэластичных компонента – спрос на продовольствие и его предложение. При резком колебании цен на продовольствие государство должно принимать меры госрегулирования агропродоволь-ственного рынка.

-

4. Необходимость госрегулирования сельского хозяйства вызвана тем, что немонопольному аграрному рынку противостоят олигопольные структуры первой и третьей сфер АПК, устанавливающие так называемые административные цены.

-

5. Сельское хозяйство является одновременно и отраслью производства, и сферой жизнедеятельности людей. Ликвидация сельскохозяйственного производства означает смену места жительства и образа жизни. Ограниченная конкурентоспособность сельских жителей на рынке труда заставляет крестьян и общественность активно отстаивать программы государственной поддержки сельского хозяйства.

В настоящее время конкурентоспособность сельского хозяйства США и стран Западной Европы обеспечивается благодаря вмешательству государства, то есть методами, противоположными подходу, представленному учениями о совершенной и несовершенной конкуренции. Модели рынка совершенной и несовершенной конкуренции – это теоретические абстракции, не имеющие никакого отношения к реальной практике [12, с. 293].

В России вообще, а в условиях Севера и Арктики в частности государственное вмешательство вызвано также следующими причинами:

-

— крайне низкий уровень производительности и оплаты труда в отрасли;

-

— диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;

-

— значительный размер затрат на землеустроительные и мелиоративные работы при сравнительно низкой от них отдаче;

-

— незавершенность процесса интенсификации и индустриализации сельскохозяйственного производства; интенсификация и переход к индустриальным методам производства связаны с высокой

потребностью в постоянных вложениях при относительно низкой капиталоотдаче;

-

— слабое развитие сельской производственной, социальной и финансовой инфраструктуры.

В экстремальных условиях Севера и Арктики, в отличие от южных и центральных районов страны, частный капитал не заинтересован вкладывать свои средства в сохранение и развитие сельского хозяйства. Здесь особенно велика роль государства в финансировании аграрной сферы.

Игнорирование особого характера сельского хозяйства как специфической отрасли народного хозяйства, незначительные размеры финансовой поддержки аграрной сферы – основные причины кризисного состояния отрасли. Решение проблемы модернизации аграрного сектора потребует многократного повышения объемов субсидий.

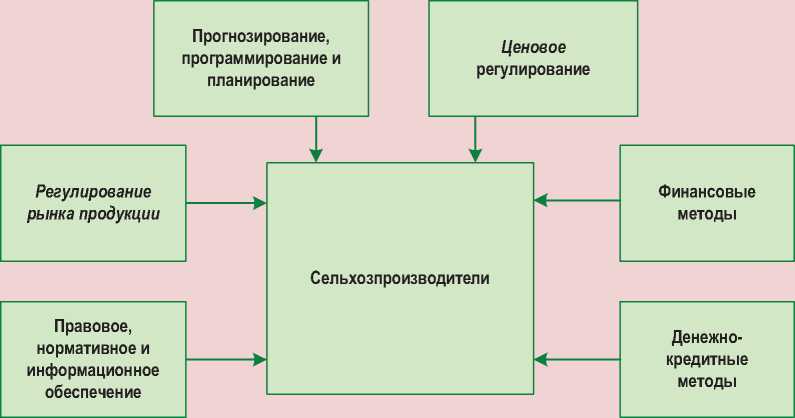

Регулирование имеет многоаспектный характер с точки зрения как метода осуществления, так и объектов, на которые оно направлено.

Направления и методы воздействия государства на воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве показаны на рисунке .

Направления и методы госрегулирования аграрного сектора

Для аграрной реформы, проводившейся в России в 1990-х годах, были характерны необоснованность ряда мер, противоречивость и непоследовательность осуществлявшихся преобразований. Социально-экономическая направленность аграрных преобразований была подменена самодовлеющей задачей поспешного перехода к рынку.

Недостаточно учитывались региональные особенности, в частности, те обстоятельства, что сельское хозяйство Севера развивается в экстремальных природных условиях, с ограниченными материальнотехнической базой и сферой агросервиса, слабой обустроенностью жилья и отсталой социальной инфраструктурой села. Исторически здесь сложилась общинная система землепользования, а следовательно, выраженная в большей степени по сравнению с южными регионами России психологическая настроенность людей на коллективную работу и проживание в совместных поселениях. Одной из причин кризисного состояния, в котором оказалось сельское хозяйство, явилась реализация ошибочного курса на немедленную и полную либерализацию экономических отношений и отстранение государства от поддержки аграрной сферы.

В Российской Федерации начиная с 2006 г. осуществляется реализация национального проекта «Развитие АПК», трансформированного в «Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. и 2013–2020 гг.». Проект ориентирован на господдержку развития животноводства и малых форм хозяйствования.

Анализ существующей финансовой поддержки сельского хозяйства

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» спо- собствовала существенному росту финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Объем субсидий сельскому хозяйству Республики Коми за 2006–2012 гг. увеличился более чем в 1,8 раза. Господдержка аграрного сектора в основном осуществляется из регионального бюджета.

Сейчас из бюджета республики в отрасль направляется 84% субсидий, из федерального – 14 и из местного – 2%. Прогнозная оценка доли субсидий, предусмотренная в «Госпрограмме развития агропродовольственного сектора Республики до 2020 г.», из республиканского бюджета увеличится до 91%, а из федерального и местных бюджетов уменьшится, соответственно, до 8 и 1%.

Субсидии позволили избежать убыточности большинству сельхозпроизводителей арктических и приарктических территорий. Без финансовой поддержки сельхозорга-низации, за исключением специализирующихся на разведении оленей, добыче и переработке рыбы, получают многомиллионные убытки. Однако, даже с учетом субсидий, уровень рентабельности в большинстве сельхозорганизаций останется крайне низким, а некоторые из них – убыточны (табл. 1) .

Анализ существующей финансовой поддержки свидетельствует, что значительная ее доля приходится на крупные аграрные предприятия, лучше обеспеченные ресурсами, и на пригородные районы. Причем поддержка не всегда пропорциональна производимым ими объемам аграрной продукции. Из общей суммы субсидий сельскому хозяйству Республики Коми сельхозпроизводителям периферийных приарктических районов (Усть-Цилемский и Ижемский) в 2012 г. было направлено только 4,5% при их доле в объеме валовой аграрной продукции 7,1%. На технико-технологическую модернизацию товаропроизводителям этих районов направляется

Таблица 1. Прибыль (убыток -) и рентабельность сельхозорганизаций арктических и приарктических территорий Республики Коми в 2012 г.

|

Муниципальное образование, организация |

Прибыль (убыток-) от продажи, тыс. руб. |

Прибыль (убыток-) до налогообложения, тыс. руб. |

Чистая прибыль (убыток-), тыс. руб. |

Рентабельность (убыточность-), % |

|

|

Без учета субсидий |

С учетом субсидий |

||||

|

Городской округ Воркута |

107 |

22141 |

21954 |

0,2 |

34,2 |

|

ПСК «Оленевод» |

785 |

22124 |

21937 |

1,3 |

36,9 |

|

ООО «Совхоз Городской» |

-678 |

17 |

17 |

-15,3 |

0,4 |

|

Городской округ Инта |

-43892 |

-802 |

-1548 |

-16,5 |

-0,6 |

|

ООО Агрофирма «Инта Приполярная» |

-44121 |

-5411 |

-5876 |

-18,5 |

-2,5 |

|

ОАО «Петруньское» |

-1300 |

3103 |

3103 |

6,7 |

15,9 |

|

ОАО «Абезь» |

-1071 |

1446 |

1225 |

-15,5 |

17,7 |

|

Городской округ Усинск |

-44396 |

-2481 |

-2753 |

-27,3 |

-1,7 |

|

ООО «Колва» |

-8330 |

-2742 |

-2764 |

-47,9 |

-15,9 |

|

ООО «Северный» |

-36066 |

261 |

11 |

-24,8 |

0,0 |

|

Муниципальный район Печора |

-4221 |

7979 |

7652 |

-14,1 |

25,5 |

|

ООО «АгроВид» |

-3063 |

6965 |

6638 |

-10,2 |

22,2 |

|

ООО «Аквакомплекс» |

-1158 |

1014 |

1014 |

-95,3 |

83,5 |

|

Муниципальный район Усть-Цилемский |

-15309 |

4077 |

3361 |

-27,6 |

6,0 |

|

СПК «Заря-1» |

-2274 |

3283 |

3058 |

-14,8 |

19,9 |

|

ООО «Велес-Агро» |

-1084 |

274 |

274 |

-58,4 |

14,8 |

|

ООО «Рочево» |

-2795 |

880 |

788 |

-33,7 |

9,5 |

|

СПК «Маяк» |

-1611 |

585 |

491 |

-39,7 |

12,1 |

|

ООО «Филиппово» |

-1182 |

298 |

250 |

-31,9 |

6,7 |

|

ООО «Трусово» |

-2361 |

800 |

790 |

-26,5 |

8,9 |

|

ООО «Звезда» |

-4008 |

-1940 |

-2034 |

-51,2 |

-26,0 |

|

Муниципальный район Ижемский |

-8644 |

4125 |

4118 |

-28,4 |

13,5 |

|

СПК «Агро-Центр» |

-4111 |

421 |

421 |

-29,1 |

3,0 |

|

ООО «Заречье» |

-1566 |

4222 |

4222 |

-19,0 |

51,2 |

|

СПК «Боровая» |

-2967 |

-518 |

-525 |

-36,9 |

-6,5 |

|

Источник: годовые отчеты. |

|||||

лишь 1,4% субсидий от общего объема финансовой поддержки по данному направлению. В то же время в арктических и приарктических территориях основные производственные фонды в скотоводстве изношены на 70–80%.

Данные об объемах и доле субсидий сельхозпроизводителям арктических и приарктических районов республики приведены в таблице 2 .

Таким образом, существующие размеры господдержки аграрной сферы субар- ктического региона Республики Коми не позволяют не только развивать ее на инновационной основе, но и сдерживать падение производства. Создание условий для динамичного развития сельского хозяйства требует усиления его господдержки.

Присоединение Российской Федерации к ВТО внесло существенные коррективы в систему государственного регулирования. Россия приняла на себя ряд обязательств, касающихся государственной поддержки сельского хозяйства, экс-

Таблица 2. Субсидии сельхозпроизводителям Республики Коми в 2012 г., тыс. руб.

|

Направления господдержки |

Республика Коми |

Субарктический регион |

Доля субарктического региона в общем объеме поддержки сельского хозяйства республики, % |

|

Субсидии на продукцию животноводства |

305783 |

71328 |

23,3 |

|

Из них: на мясо крупного рогатого скота |

27674 |

9264 |

33,5 |

|

молоко |

214587 |

43223 |

19,7 |

|

Субсидии на наращивание поголовья оленей |

25507 |

25507 |

100 |

|

Субсидии на технико-технологическую модернизацию |

175146 |

27807 |

15,9 |

|

Субсидии на корма |

91499 |

16363 |

17,9 |

|

Прочие субсидии и субвенции |

238063 |

58729 |

24,7 |

|

Всего |

835998 |

199734 |

23,9 |

|

Источник: годовые отчеты. |

|||

портных и импортных пошлин, тарифных квот, экспортных субсидий.

Что касается таможенно-тарифного регулирования, то угрозы связаны прежде всего со снижением тарифов на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие с 15,6% в настоящее время до 11,3% на конец переходного периода (2018 г.). По мнению экспертов, серьезные отрицательные последствия от снижения тарифов ожидаются на рынке свинины и мяса говядины. Наша страна обязалась снизить таможенный тариф на живых свиней с 40 до 5%, а на ввоз свинины в рамках квоты пошлина упадет с существующих 15 до нуля. Введен запрет на дальнейшее сокращение размеров квот.

Серьезную угрозу для сельского хозяйства представляет рост цен на энергетические и другие материально-технические средства, снижающий доходы сельхозтоваропроизводителей. Всемирная торговая организация требует от России довести внутренние цены на газ, нефтепродукты и электроэнергию до мирового уровня, то есть поднять их в 1,3–1,5 раза, чтобы российская промышленность не имела экономических преимуществ при производстве материально-технических средств по сравнению с западной промышленностью. Россия также должна снизить таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной техники в 2–3 раза, чтобы облегчить ввоз зарубежных машин.

По рассчетам «Россельмаша», импорт сельскохозяйственной техники приведет к ее удорожанию в среднем на 20%, рост издержек составит свыше 31 млрд. руб. в год. Ограничение субсидирования цен на ГСМ для села вызовет их рост на 25–30% и увеличит издержки сельских товаропроизводителей на 39,8 млрд. руб. в год [1, с. 51]. Это ограничивает их возможности осуществлять модернизацию и инновационное развитие. До вступления в ВТО государство ежегодно частично компенсировало прямыми субсидиями потери от диспаритета цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией.

Важную роль в развитии аграрного сектора играет господдержка. Поэтому её размеры при присоединении России к ВТО являются основным предметом торга в соглашениях по сельскому хозяйству. По условиям ВТО Россия и ее регионы должны придерживаться ограничений бюджетной поддержки отрасли и изменений направлений ее субсидирования. Разре- шенный в рамках ВТО уровень поддержки разделяется на три типа – три «корзины», которые подразделяются на «зеленую», «желтую» («янтарную») и «голубую» в зависимости от степени искажающего воздействия на торговлю.

В «зеленую корзину» входят меры поддержки, не оказывающие негативного влияния на торговлю, в «желтую корзину» – меры, искажающие рынок. Уровень господдержки по «желтой корзине» для нашей страны на 2013 г. определен в 9 млрд. долл. с последующим сокращением, к 2018 г. равными долями до 4,4 млрд. долл. В «голубую корзину» входят бюджетные выплаты, направленные на ограничение производства сельхозпродукции.

В настоящее время для производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции Республики Коми финансовая поддержка осуществляется по следующим направлениям:

-

— субсидирование технико-технологической модернизации агропромышленного производства;

-

— компенсация части затрат на содержание крупного рогатого скота;

-

— поддержка племенного животноводства;

-

— возмещение части стоимости приобретения и изготовления комбикормов;

-

— возмещение части затрат на наращивание поголовья северных оленей, осуществление мер противопожарной безопасности на оленьих пастбищах, на ветеринарное обслуживание оленей;

-

— поддержка элитного семеноводства;

-

— субсидирование мероприятий по повышению плодородия почвы;

-

— несвязанная поддержка в области растениеводства;

-

— поддержка малых форм хозяйствования;

-

— субсидирование развития аквакультуры и рыболовства.

Совершенствование государственной поддержки аграрного сектора

Частные предприниматели в условиях Севера, в силу низкой доходности сельского хозяйства, больших сроков окупаемости вложенных средств, не заинтересованы инвестировать капитал в его развитие. Здесь основная тяжесть финансирования в технико-технологическую модернизацию агропроизводства ложится на государство. Для подъема рентабельности и увеличения инвестиционных возможностей аграрного сектора требуется значительный рост прямой господдержки. Субсидии сельхозпроизводителям позволяют им получать доходы дополнительно к выручке от реализации продукции, не влияя на рост цен на продовольствие. Без поддержки доходов товаропроизводителей через субсидирование цен на производимую продукцию эффективность инвестиций будет крайне низкой, они могут даже не окупиться.

Экономическая оценка инновационно-инвестиционных проектов строительства молочных ферм на 100 и 200 коров в периферийном Удорском районе, использующих новейшие технологии, достигших высокой продуктивности коров (5500 кг), а также соответствующих принципам производства органической продукции, показала следующее. При существующей достаточно неплохой господдержке инновационно-инвестиционной деятельности и доходов сельхозпроизводителей указанные проекты окупятся через 12,5 и 11,3 года при сроке предоставляемого кредита на 8 лет. Только при достижении объемов господдержки, обеспечивающих оптимальный уровень рентабельности (40–50%), сроки окупаемости проектов будут ниже сроков предоставляемого кредита [4].

Чтобы ускорить модернизацию аграрного производства, необходимо увеличить прямую господдержку в 3–4, а для отдельных сельхозорганизаций – в 4,7–5,1 раза [9, с. 215]. С этой целью требуются также государственные инвестиции.

Для скорейшего перевода аграрной экономики на новую технико-технологическую основу предлагается субсидировать её не только из регионального, но и федерального бюджета. Из федерального бюджета целесообразно осуществлять господдержку на увеличение поголовья крупного рогатого скота и оленей, объемов производства говядины, оленины и молока; компенсировать часть стоимости приобретаемой современной техники и высокопроизводительного оборудования, минеральных удобрений, горючего, запасных частей, комбикормов, а также тарифы в размере 50% при транспортировке железнодорожным и водным транспортом материально-технических ресурсов; субсидировать процентные ставки по кредитам; выделять субсидии на ликвидацию бедности среди сельского населения. Вместе с тем потребуется разработка и принятие федеральных целевых программ развития оленеводства и ликвидации бедности сельского населения.

На региональном уровне нужно сохранить финансовую поддержку на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, приобретение новой техники и оборудования, производство продукции скотоводства и оленеводства, субсидирование процентных ставок по кредитам. С целью развития предпринимательской деятельности в сфере сельского хозяйства, рыболовства и переработки их продукции; лесного сектора; туризма предлагается выдавать целевые субсидии на открытие своего дела.

Для организаций агропродовольствен-ного сектора необходимо сохранить субсидирование процентных ставок по кредитам, освободить сельхозпроизводителей от уплаты налога на имущество и транспортного налога. Региональные органы власти могут принять законодательные акты, предусмотрев в них освобождение инвесторов от налога на имущество и транспортного налога в региональные бюджеты, предоставление поручительств при оформлении банковских кредитов.

Чтобы привлекать квалифицированных специалистов в агропромысловое хозяйство, государство должно создать для них необходимые условия жизни. Например, выпускникам вузов, прибывшим на работу в аграрный сектор, требуется установить единовременные субсидии в размере 1 млн. руб., техникумов – 600 тыс. руб. Молодым специалистам необходимо установить зарплату выше средней по региону, предоставить дешевую ипотеку (2–3%). В свою очередь, молодой специалист должен отработать в сельской местности не менее пяти лет.

Очевидно, что в условиях ВТО сельское хозяйство северных и арктических территорий, не преодолевшее кризисных явлений 1990–2000 гг., столкнется с новыми проблемами технико-технологического и социально-экономического развития отрасли.

К рискам и угрозам следует отнести: снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности предприятий и хозяйств, что делает проблематичной модернизацию отраслей аграрного сектора; невыполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности России; банкротство сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств из-за низкой конкурентоспособности; сокращение числа рабочих мест; налоговых поступлений от агропродовольственного сектора; снижение доходов и уровня жизни крестьян. В связи с этим особую значимость приобретает выработка комплекса мер по недопущению ухудшения социально-эко- номической ситуации в агропромысловом хозяйстве. Для северных и арктических территорий, ведущих сельское хозяйство в экстремальных условиях, необходимо снять ограничения по «желтой корзине». Снятие ограничений на поддержку сельского хозяйства зоны Севера позволит повысить рентабельность аграрного производства, заработную плату работников, обеспечить их занятость, увеличить инвестиционные возможности для модернизации скотоводства и оленеводства.

Одним из важнейших решений является внесение поправок в Федеральный закон 2006 г. «О развитии сельского хозяйства», предусматривающий выделение субъектов РФ с неблагоприятными для занятия сельским хозяйством и возможности снятия ограничений господдержки аграрного предпринимательства в этих регионах, разрешенных “желтой корзиной”». Для выхода из ограничений Министерство сельского хозяйства России выделило 63 субъекта с неблагоприятными условиями для развития сельского хозяйства.

Целесообразно также в условиях членства России в ВТО освободить крестьян от всех налогов, а также повысить роль долгосрочного кредита. Льготный кредит на строительство и модернизацию животноводческих помещений в условиях Севера и Арктики следует предоставлять на 20–25 лет, на приобретение оборудования – на 6–8 лет.

По-видимому, следует пересмотреть корпоративную политику ресурсных компаний с их стремлением вывести непрофильные активы за баланс своего бизнеса. Подсобное сельское хозяйство внутри промышленных предприятий желательно восстановить хотя бы в минимальных размерах и финансировать его за счет прибыли добывающих компаний. Затраты из прибыли на создание аграрного производства необходимо освободить от налогов.

При обосновании направлений совершенствования государственного регулирования сельского хозяйства нужно учитывать роль отрасли не только в обеспечении продуктами питания, но и в решении вопросов комплексного развития сельских территорий, сохранения традиций и культурно-нравственных ценностей, окружающей среды и природного ландшафта и удовлетворения рекреационных потребностей общества. Реализация многофункциональности предполагает осуществлять модернизацию аграрного сектора в рамках концепций и программ комплексного и устойчивого сельского развития.

Термин «сельское развитие» получил распространение сравнительно недавно. В ЕС разработкой политики сельского хозяйства занимаются с 1970-х гг. [6], в нашей стране – с 2000-х гг. [2, 5, 7, 8, 11, 14].

Переход от политики развития агро-продовольственного сектора к политике сельского развития необходим и на муниципальном уровне. Примером такого программно-целевого управления является муниципальная программа городского округа Усинск «Устойчивое развитие сельских территорий в 2014–2016 гг. и на период до 2020 г.» от 28.11.2013 г. Программа включает две подпрограммы: «Социальное развитие села» и «Развитие АПК». Объем субсидий из муниципального бюджета на реализацию программы в 2014–2016 гг. составит 89,8 млн. руб., в том числе по подпрограмме «Социальное развитие села» – 48,0 млн., «Развитие АПК» – 41,8 млн.

Реализация предусмотренных в программе мер создаст предпосылки для улучшения жилищных условий на селе, повышения уровня социально-инженерного обустройства, привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда, увеличения производства картофеля, мяса и молока.

В настоящее время местное самоуправление периферийных районов не имеет финансовой базы для комплексного и устойчивого развития своих территорий. По мнению некоторых ученых, для ускоренного социально-экономического развития сельских территорий для России целесообразна одноуровневая модель местного самоуправления, наделенная крепкой экономической базой, сформированной за счет собственных доходов не менее чем на 75% [13, с. 20].

Проблема развития сельских районов и базовой отрасли – аграрного сектора – является комплексной и требует привлечения региональной науки к исследованию различных аспектов пространственной организации сельской экономики, производственной, рыночной и социальной инфраструктуры. Нужен социальный заказ науке на концептуальную разработку различных сценариев возможного устойчивого социально-экономического развития аграрного сектора сельских территорий.

Заключение

Проведенный анализ существующей господдержки аграрного производства позволяет предложить комплекс мер по ее совершенствованию применительно к северным и арктическим территориям.

-

1. В условиях Севера и Арктики, в силу низкой доходности сельского хозяйства, больших сроков окупаемости вложенных средств, незаинтересованности частных инвесторов вкладывать капитал в его развитие, особенно велика роль государства как организатора, координатора и главного участника технико-технологического совершенствования отрасли и решения социальных проблем села.

-

2. Анализ существующей финансовой поддержки аграрной сферы приарктических и арктических территорий Республики Коми свидетельствует, что ее размеры

-

3. Для скорейшего перехода аграрной экономики на новую технико-технологическую основу предлагается субсидировать ее не только из регионального, но и федерального бюджета. Из федерального бюджета целесообразно осуществлять господдержку на увеличение поголовья крупного рогатого скота и оленей, объемов говядины, оленины и молока, на ликвидацию бедности сельского населения.

-

4. Членство России в ВТО потребует для северных и арктических территорий, ведущих сельское хозяйство в экстремальных условиях, снятия ограничений уровня поддержки по «желтой корзине». Снятие ограничений на поддержку сельского хозяйства Севера позволит увеличить рентабельность, заработную плату работников аграрного производства, обеспечить их занятость, увеличить инвестиционные возможности и ускорить модернизацию скотоводства и оленеводства.

-

5. Предстоит повысить роль долгосрочного льготного кредита в модернизации агропродовольственного сектора,

-

6. Совершенствование государственного регулирования сельского хозяйства

не позволяют не только развивать отрасль на инновационной основе, но и сдерживать падение производства. Объемы бюджетной поддержки не учитывают вклад зоны Севера в производство биологически полноценных продуктов питания, специфику специализации сельского хозяйства, уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры. Основная тяжесть финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей ложится на региональный бюджет. Для подъема рентабельности и повышения инвестиционных возможностей аграрному производству необходимо увеличить объем прямой государственной поддержки в 3–4 раза. Ускорение модернизации отрасли и инфраструктуры сельской местности потребует также выделения государственных капитальных вложений.

освободить сельхозорганизации и фермерские хозяйства от налогов, восстановить в ограниченных масштабах подсобное хозяйство промышленных предприятий и финансировать его за счет прибыли добывающих компаний.

предлагается осуществлять в рамках региональных и муниципальных программ развития аграрного сектора и сельской местности. В настоящее время местное самоуправление сельских районов Республики Коми не имеет финансовой базы для комплексного и устойчивого развития своих территорий.

Список литературы Совершенствование государственного регулирования аграрного сектора приарктических и арктических территорий в условиях ВТО

- Алферьев, В. Рынок ресурсов для села в условиях членства России в ВТО/В. Алферьев//АПК: экономика, управление. -2013. -№ 1. -С. 48-54.

- Баутин, В.М. Устойчивое развитие сельских территорий: сущность, термины и понятия/В.М. Баутин, В.В. Козлов//Информационный бюллетень Минсельхозпрода. -2006. -№ 3. -С. 64-67.

- Иванов, В.А. Аграрный сектор Севера России: трансформационные процессы, перспективы и механизмы развития/В.А. Иванов. -Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2012. -168 с.

- Иванов, В.А. Оценка инновационно-инвестиционных проектов развития муниципального образования северного региона/В.А. Иванов, А.С. Пономарева//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 3 (21). -С. 155-166.

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. -№ 2136-р.

- Мантино, Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х гг. до наших дней/Ф. Мантино. -Милан: Инвестиционный центр ФАО, 2010. -272 с.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598.

- Петриков, А.В. Устойчивость сельского развития/А.В. Петриков//Экономист. -2006. -№ 7. -С. 86-93.

- Пономарева, А.С. Условия устойчивого развития сельского хозяйства Республики Коми (на примере периферийных районов)/А.С. Пономарева//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2012. -№ 5 (23). -С. 206-216.

- Терентьев, В.В. Кадровое обеспечение модернизации сельского хозяйства северных и арктических территорий (на примере Республики Коми)/В.В. Терентьев//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2013. -№ 4 (28). -С. 151-165.

- Устойчивое развитие сельских территорий: региональный аспект: науч. тр. ВИАПИ им. А.А. Никонова/под. общ. ред. А.В. Петрикова. -Вып. 25. -М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2009. -272 с.

- Ушачев, И.Г. Аграрная политика России: проблемы и решения/И.Г. Ушачев. -М.: Изд-во ИП Насирддинова В.В., 2013. -524 с.

- Ушачев, И. Система управления -основа реализации модели инновационного развития АПК России/И. Ушачев//АПК: экономика, управление. -2013. -№ 1. -С. 12-21.

- Чепурных, Н.В. Региональное развитие: сельская местность/Н.В. Чепурных, А.Л. Новоселов, А.В. Мерзлов. -М.: Наука, 2006. -384 с.